老路不通:中国经济迈入中速阶段

2013-05-14周政华

周政华

2007年,时任中共辽宁省委书记的李克强,在会见当时的美国驻华大使时说,他会通过耗电量、铁路货运量和贷款发放量三个指标分析当时辽宁省经济状况。这被《经济学人》杂志命名为“克强指数”。今天,身为国务院总理,李克强依然看中这三项指标,但对其最低增速的容忍度,已经发生了很大变化。

综合国家统计局发布的最新数据可以发现,今年5月份“克强指数”的三项指标增速全线下滑,其中包括铁路运输在内的全国总货运量甚至出现了0.4%的负增长,显示整个经济处于下行通道。

“5月份,国内经济活动在一个相对疲弱的水平上企稳,出口疲弱,制造业投资继续放缓,房地产投资增速也有所下滑。”瑞银中国特约首席经济学家汪涛对《中国新闻周刊》记者表示,经济复苏可能将延迟到今年三季度。

但是,指望天降甘霖的市场人士却遗憾地发现,新一届领导人短期内可能仍将按兵不动。

国家主席习近平,6月8日在与美国总统奥巴马会晤时,曾谈及对当下中国经济增速的看法:今年一季度中国国内生产总值增长7.7%,这样的增速有利于调整经济结构,有利于提高经济增长质量和效益。

同一天,在河北主持召开环渤海省份经济工作座谈会时,国务院总理李克强表示,今年以来国内经济形势总体平稳,经济增速仍处于较高合理区间,特别是就业保持稳定,但经济运行中错综复杂的因素也在增加。

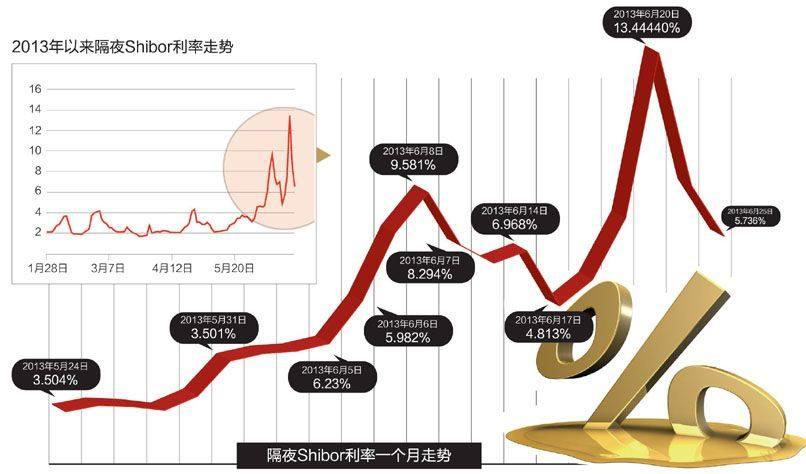

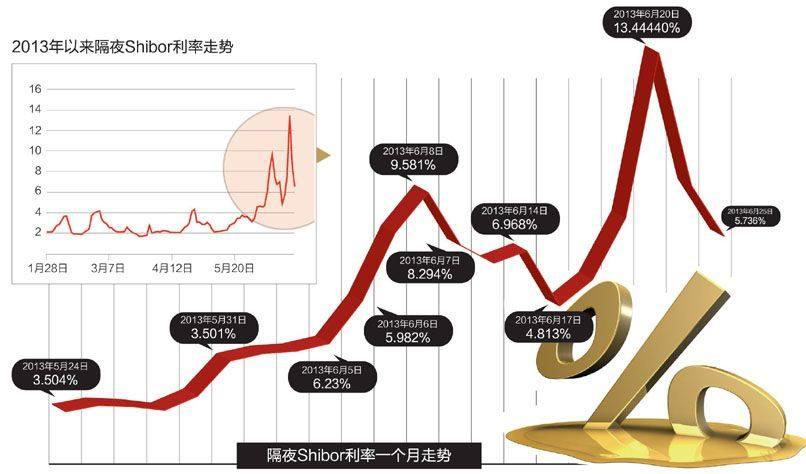

从近期决策者对于中国经济增速的一系列表态,以及货币当局冷对银行“钱荒”的淡定立场可以看出,通过短期投资政策刺激经济的“救市”措施既无可能也无必要。

投资驱动经济跛腿

早在今年3月召开的全国“两会”中外记者招待会上,国务院总理李克强曾谈及他在经济发展方面的工作目标:关键在推动经济转型,把改革的红利、内需的潜力、创新的活力叠加起来,形成新动力,并且使质量和效益、就业和收入、环境保护和资源节约有新提升,打造中国经济的升级版。

既有的中国经济版本,一靠出口、二靠投资,双轮驱动。一个残酷的事实是,5月之后,拉动中国经济快车的引擎,似乎只剩下了投资。

当海关总署在6月初公布上月出口数据时,市场显然为之一惊,5月出口增速仅为1%。对此,交通银行金融研究中心研究员陈鹄飞对《中国新闻周刊》记者表示,这并不意味着出口在5月突遇寒冬,而是暴露了此前4个月的数据存在大量水分。

海关总署与国家外汇管理局,早在4月就联合开始一项整治工作,旨在打击外贸数据造假。5月5日,国家外汇管理局更是出台《关于加强外汇资金流入管理有关问题的通知》,俗称20号文。

不久,中国对香港特区的出口同比增速也从3月的90%多,剧降至5月的7.7%。在外管局20号文加大对借道香港的套利热钱的打压力度后,5月“中、港贸易水分”大幅挤出,引致当月出口增速剧降。

消费依旧不温不火。

根据国家统计局数据,尽管2013年消费对GDP 增长的贡献率达55.5%,超过投资的贡献率近25个百分点,但是考虑到消费增速较低,因此,接下来的三四季度,仅凭消费否能够维持一季度7.7%的增长,目前一些分析人士对此也持怀疑。国家统计局称,今年5月份,社会消费品零售总额依然保持了12.9%的两位数增长,增速较之4月份上升0.1%。

中国农业银行最近发布的一份研究报告认为,消费增速回升主要受餐饮收入增速反弹推动,表明规范三公消费对餐饮业的影响逐渐减缓,预计预计未来国内消费将趋稳,6 月份增速继续保持在13%左右。

大马力向前冲的,现在只有投资了。

5月,全社会固定资产的投资仍然保持了较高的增速,达到20.4%,较之上月微降0.2个百分点。尽管投资在三驾马车中跑得最快,但其增速今年以来已是逐月下滑。

如果注意到这样一个事实,即当下投资占经济总量已经连续扩张了12年,那么对于经济增长的前景预测就更难乐观。

综合国家统计局数据,2012年,中国名义投资占国内生产总值的比重已经突破48%,特别是2008年出台的4万亿经济刺激计划,将这一比例大幅推高了8个百分点,最终超越了上世纪50年代末“大跃进”年代以及90年代初投资过热时期,创历史新高。

高盛投资近期研究发现,1949年以来,中国投资增长的加速期平均为4.4年,随后的调整期平均为4.2年。然而,自本世纪伊始,投资增速实际上已连续12年快于经济增长,投资比重在当前的周期中已连续扩张12年,期间未出现任何实质性的调整。

哈继铭团队的测算显示,如果投资占GDP的比重仅在4年内(此前平均投资调整期)就下降到40%(2002年的水平),2017年GDP增速将放缓至3.6%;如果到2020年投资占GDP的比重降至35%(1999年水平),那么2014年GDP增速将放缓至5.6%,2020年降至3.4%,期内平均增速为4.4% 。

“投资过热必须通过若干年的投资收缩得以调整,这无一例外地将导致经济减速或衰退,”高盛投资中国区副主席哈继铭对《中国新闻周刊》记者表示,相较之前的周期,中国可能已失去了在2008年前调整的机会。就此而言,调整姗姗来迟,可能随时将至。

出口不景气,投资对经济拉动的持续衰减,即便政府继续加大投资力度,也难以保证资金能够流向实体经济。今年前5个月社会融资规模比去年同期多增了近50%,但是仍然未能阻止经济增速滑坡。

学界一般认为,投资占经济总量比例的回调不可避免,只是时间问题。因此,政府如果再大举投资刺激经济,最终只会招致更为猛烈的硬着陆。

债务规模无法持续

受制于财政减收、地方债偿付高峰到来,中央和地方均无力再出台2008年那样的大规模经济刺激计划。

中央财政的增速已经滑落到个位数。今年前五个月,中央财政收入实现2.7万亿元,同比仅微弱增长0.1个百分点。中央财政的微弱增长,主要与增值税、企业所得税、进出口税收等税种,保持低速或者负增长有关。

今年5月13日在国务院机构职能转变动员电视电话会议上,李克强就曾表示,今年以来,财政收入增长缓慢,(2013年1—4月)中央财政持续负增长,在存量货币较大的情况下,广义货币供应量增速较高。要实现今年发展的预期目标,靠刺激政策、政府直接投资,空间已不大。

尽管与中央财政相比,地方财政收入得益于房地产交易的活跃,仍然保持了两位数以上的增长。但是,李克强认为,如果过多地依靠政府主导和政策拉动来刺激增长,不仅难以为继,甚至还会产生新的矛盾和风险。

越滚越大的地方债,依然是有待爆破的堰塞湖。

地方债的规模具体有多大?目前说法不一,国家审计署在2011年发布数据称,截至2010年末,中国地方债规模余额为10.7万亿元。2013年6月10日,国家审计署又对国内36个地方政府的本级政府性债务进行审计,结果显示,36个地方政府2012年底债务余额比2010年增长了近13%。

中国社会科学院金融重点实验室主任、华泰证券首席经济学家刘煜辉告诉《中国新闻周刊》记者,从产能周期和债务周期角度判断,中国可能已经进入顶部的时间窗口。2009到2012年间,中国经济的整体债务率上升了近60%。2012年中国的非金融部门债务达到了GDP的2.21倍,这对于一个发展中国家来说是很高的。

因此,发债搞经济这条路基本上已经被堵死。对于增量债务,自去年11月以来,财政部、银监会等部门就陆续出台了463号文、8号文、10号文、17号文,来抑制其增长。对于存量债务,主要使用较为宽松的货币环境,防止资金链断裂。

不过,眼下的问题是,据汇丰中国预估,将近一半的地方债将于2013年底到期。如果处理不当,今年将很有可能成为,地方债危机爆发的一个重要节点。

尽管地方债务逾70%的收益,都流向了基础设施建设以及土地投资,这些均增加了政府的资产额。但是,由于银行借款的期限结构与长期基建项目的投资回收周期不匹配,地方债因此存在着流动性风险。

地方政府正在承受重压,这在今年年初各地的预算报告中就有所体现。

湖南省的预算草案表示:“偿债压力很大,一些地方政府投融资平台公司运行存在隐患,财政潜在风险不容忽视”;浙江省的财政预算报告则指出:“地方政府性债务进入还贷高峰期,一些市县财政资金调度的压力较大”;吉林省的相关报告也指出,财政部代理发行地方政府债券和其他一些政府性债务陆续进入偿还高峰期,各级政府偿债压力较大。

汇丰中国首席经济学家兼经济研究亚太区联席主管屈宏斌告诉《中国新闻周刊》记者,考虑到2013年年底到期的短期债务规模,相当于地方政府年收入的1.4倍,该债务的偿还仍具挑战性。他认为,为避免对银行的违约,当局需果断采取措施对地方债务进行重组,防止出现对央行的大面积违约。

由于担心政府债务膨胀及影子银行扩张损害金融稳定,惠誉评级在今年4月初,把中国的长期本币信用评级从AA-降至A+,这是自1999年以来中国主权信用评级首次被一家大型国际评级机构下调。

当初地方政府负债投资的项目,如今大都陷入投资利用回报不足的困境。

兴业证券近期发布的报告认为,在地方政府的投资结构上,交通运输、仓储和邮政业是主要投资去向,且在过去,往往形成优质和盈利资产。但随着高速公路投资回报率的下降以及二级公路取消收费,则势必降低这一部分资产给地方政府带来的经营性现金流流入。

中速增长已成定局

尽管经受出口低迷、制造业不景气、地方债给付的压力,但是2013年一季度中国国内生产总值实现7.7%的增速,也仅比2012年全年增速回落了0.1个百分点,因此,决策层并无立刻“维稳”的必要。

中国农业银行战略规划部宏观经济金融研究处副处长付兵涛对《中国新闻周刊》记者表示,领导人针对当前经济增速的讲话表明,政府基本接受当前的经济增长速度。这同时也解答了一些市场人士的疑惑:政府为何不救市。

瑞银中国特约首席经济学汪涛认为,尽管数据弱于市场预期,但政府至今尚未出台刺激经济增长的措施,相反对较低的增长速度表现了更大的容忍度,这一变化可能是由于短期政策刺激(如通过信贷相关的刺激措施促进投资)效果越来越有限,政府可能已经意识到中国长期趋势性增长率已经放缓。

但是,政府对于经济增速容忍底线在哪儿?

高盛投资中国区副主席哈继铭和他的研究团队,在近期对此做了测算,得到的一个可能的答案是6.5%。

在很长一段时间内,8%的经济增速是与就业和社会稳定相挂钩,因此,“保八”也成了政府的一项重要工作目标,乃至形成了一种政策惯性。但是,自2012年起,政府就开始不再固守这一数字,转而更为强调经济增长的质量。

对此,民生证券研究院副院长管清友认为,中国的领导人已经接受了潜在经济增长下台阶的现实,并试图改变经济发展不可持续的问题。

这种思路的转变意味着领导人可能并不是特别在意短期的经济波动,不愿意在经济略有下滑的时候就匆忙出台刺激政策,而是希望经济能够依靠自身的调整和恢复实现内生性增长。

哈继铭对《中国新闻周刊》记者表示,中国经济增速在统计上和实际上已基本告别8%,而且在今后7年中(至2020年)平均增速下降至6%左右,而从2014年开始政府可能不愿再维持7%以上的经济增长。

哈继铭团队的推测依据是,2012年11月份召开的“十八大”要求2010~2020年间实现GDP翻一番,由于中国经济增速在2011年和2012年分别达到9.3%和7.8%,这意味着如果2013年经济增速达到7.5%的政府目标,2014~2020年间平均增长6.7%即可达标。

自1978年以来,中国已经实现了30多年年均超过9%的高速增长期。2012年,中国国内生产总值7.8%,这也是亚洲金融危机以来首度回落到8%以内,因此,2012年也被视为是中国经济从高速增长过度到中速增长的时间分界点。

最近一个月,鉴于出口连带制造业的低迷,一些国际投行也下调对中国经济增速的预测。

7.4%,这是汇丰银行在6月19日,对中国2013年经济增速的最新预测结果,较之此前的预测值下调了0.8个百分点。这也是截至目前为止,国际投行对2013年中国经济增速的预测新低。

除汇丰银行外,6月上中旬以来,世界银行、摩根士丹利、瑞银集团、苏格兰皇家银行、英国巴克莱银行等国际著名机构,集体下调中国2013年的经济增速,它们认为世界工厂今年大概只能够实现7.5%到7.8%的增长。

美国约翰霍普金斯大学教授、华盛顿智库中国问题专家彼得·伯特里尔认为,中国的GDP增速放缓有利于实现经济的内部平衡。他说,随着中国对出口增长依赖程度的降低,经济内部平衡已经逐渐显现。他认为,对于中国而言,GDP的放缓出现在一个正确的时间点上。

高盛中国资深宏观经济学家宋宇告诉《中国新闻周刊》记者,新政府可能将今年7.5%的GDP增速视为一个可以接受的实际目标,而以前增长目标一般视作可容忍区间的下限。高盛预计,2014年GDP增速目标可能会低至7.0%。

中国银行首席经济学家曹远征表示,长达30余年的高速增长,已经使人们形成了经济增速不低于8%的预期,“但经济增长进入中速新阶段之后,决策层的施政方针开始改变人们的预期”。

就业向好无须援救

虽然经济增速已经下了台阶,但并未影响到就业。人社部在5月28日发布的《2012年度人力资源和社会保障事业发展统计公报》显示,2012年城镇新增就业人数1266万人,当年计划新增就业人数目标为900万人,完成年度计划约为140%。

即使在宏观经济持续走低的2013年上半年,就业状况依旧乐观。一季度就业供需比为1:1.1,劳动力延续着供不应求之势。

“宏观调控的两大指标,一为就业,二为通胀。就业的稳定,意味着政府不必政策加码。”中国银行首席经济学家曹远征表示。

国家统计局的统计表明,2012年,中国服务业与第二产业在国内生产总值的占比差距,首次缩小到一个百分点以内。这年,服务业增加值的增速首次“追平”第一产业,但是,却创造了比第二产业多近6%的就业岗位。2011年底,服务业创业的就业岗位首次超过农业,成为中国第一大就业领域。

这一历史性的转变,与中国人口红利大门缓缓关闭有关。中国发展研究基金会发布的报告则预计,中国总人口负增长将在2027年到来。

相应的,劳动年龄人口在“十二五”末期的2015年左右就会出现负增长。国家统计局今年初公布的数据显示,中国劳动力人口总量下降已提前3年出现。2012年,15到59岁的劳动人口比上一年度减少了345万人,这是最近30年来的中国大陆劳动人口绝对值出现的首次减少。

经济增速与就业数据的此消彼长,开始为结构性改革赢得空间。

厘清政府与市场的边界

履新近百日,李克强简政放权的方式,进行政府班子的“削权和自我革命”,以此厘清政府与市场之间的关系。

李克强曾提到,在地方调研时,他常听到这样的抱怨,办个事、创个业要盖几十个公章,群众说恼火得很。这既影响了效率,也容易有腐败或者叫寻租行为,损害了政府的形象。

新一届政府就任不到三个月,就分两批取消和下放了133项行政审批事项。根据李克强此前的表态,现在国务院各部门行政审批事项还有1700多项,本届政府下决心要再削减三分之一以上。

在5月13日召开的国务院机构职能转变动员电视电话会议上,李克强表示,要实现今年发展的预期目标,还必须依靠市场机制。实际上,市场机制本身对经济运行具有自动调节作用,是能够调整一般性经济波动的。

当政府再无力进行大规模投资时,接棒的只能是民营企业。出任国务院总理以来,李克强已经在多个场合表达了支持民营企业的意见。

在5月6日召开的2013年深化经济体制改革重点工作会议上,李克强首度决定支线铁路、城际铁路、资源开发性铁路所有权、经营权率先向社会资本开放,引导社会资本投资既有干线铁路。

德意志银行大中华区首席经济学家马骏对《中国新闻周刊》记者表示,这些改革将会推动民间资本投资,进一步释放经济增长潜力,尤其会促进在铁路建设、油气开发和新能源设备等领域的需求。

今年5月份,国务院批转发展改革委《关于2013年深化经济体制改革重点工作的意见》,2013年政府将重点推进行政体制、财税体制、金融体制、投融资体制、资源产品价格等七大领域的改革。

这其中,备受各方关注的领域包括:扩大税收和财政改革、减少行政审批、推进资本项目开放等。在德意志银行大中华区首席经济学家马骏看来,新一届政府推出的这一系列改革措施旨在提高经济发展的潜在增速和质量,为更健全的市场竞争提供一个公平环境,并加强对弱势群体的社会保护力度。

高盛中国资深宏观经济学家宋宇认为,新领导层将关注更多放在了反腐措施、环境保护、金融风险、食品安全和减少行政干预等结构性问题上。但实际改革带来的红利是否足以抵消人口方面的不利因素不得而知,部分取决于晚些时候召开的十八届三中全会所做的决策。

6月初,中国国家主席习近平在加州与美国总统奥巴马会晤之时表示,中国正研究推动中长期全方位改革。