政治问责的内涵及其实现——一项基于最新研究进展的述评

2013-05-12王逸帅

王逸帅

对于现代国家的治理而言,政治问责始终是一个核心问题。自从20世纪90年代以来,蕴含着民主政治和责任政府理念的政治问责研究取得了非常大的进展,并扩展至有关民主、民主化、行政改革、公共治理的文献中来。与之相比,我国虽然从2003年“非典”事件以来推动了以行政和党委系统内部为中心的问责改革,但对作为这一系统之外的政治问责却没有给予充分的关注,相关的理论研究也有待于加强。鉴于此,本文主要围绕什么是政治问责、实现机制有哪些、如何解释不同的政治问责绩效三个问题,对西方相关研究进行述评,以期拓展对这一议题的现有理解及相关的实证研究。

一、政治问责的内涵界定

有关政治问责的概念纷繁复杂、变化多端,有学者把它等同于控制,强调对权力实施的持续监督和制度约束;还有学者认为回应性是政治问责的核心,是履行公职的个人或组织向既定的权力授予者进行汇报,并对他们的行为负责的机制安排;在现代治理情境下,该术语还被用来指政治过程中多元行动者之间的公开辩论与商议。因此,从历史渊源与演进逻辑入手,对其实质性内涵进行梳理很有必要。

在历史上,政治问责起源于财政会计薄记活动。根据杜布尼克 (Dubnick)的描述,现代的政治问责概念可以追溯到1066诺曼底征服战役的英格兰时期:为了在英格兰所征服的区域内奠定统治的合法化,威廉一世嘱咐对所有的财产进行详细的列举。他要求为每一个物品建立相应的皇家档案,标识出其名称和所持有者的估价。作为国王的代理人,财产所有者应对他们所拥有的主权范围内的财产进行解释。〔1〕经过几个世纪的演进,这种原有的财产所有者向君主负责的责任链条逐渐逆转为议会对政府支出的严格控制,原因在于统治者并不情愿对日益增长的来自纳税人的收入给予清晰的声明。自此,缘起于财政活动的问责概念具有了新的政治内涵,它强调当权者应对代议机构及纳税人负责。当然,解释财政绩效也是其中的一项要求。

随着行政和政治的专业化发展,问责概念已不仅仅局限于最初的财政或会计实践,无论是分类还是内涵都进一步扩大化。例如,自从20世纪80年代以来,为了回应公民对于低效率和不当的政府活动的抱怨,管理问责 (Man-agerial Accountability)的概念逐渐流行起来。这种问责强调政府在为公民提供公共物品和服务时的效率和透明特性。相比之下,当公共行政和政治实践开始呼吁公民通过参与制度接近政府以及其政策过程时,民主问责 (Demecratic Accountability)概念得到扩展。除此之外,罗姆泽克(Romzek)和英格拉哈姆 (Ingraham)从公共行政角度界定的问责内涵具有一定代表性:他们认为,根据控制途径的内外和自主程度的高低两组变量,可以构建出层级(hierarchical)、职业 (professional)、法律 (legal)和政治 (political)四种次级问责分类。这些问责类型分别强调对组织指令的有效听从、对专业化判断的遵从、对外部法令授权的服从以及对外部关键利益相关者的回应。〔2〕

我们可以看到,上述多元化的概念界定虽然涉及到不同的问责关注点以及多元化的问责关系,但大都是围绕着公共权力的委托-代理原则进行的。具体来说,从问责概念的演变过程我们可以总结出三个基本的特征:首先,权力以及权力所有者和权力使用者之间的分离构成了问责存在的基础,否则,问责将失去其根基;其次,问责不仅仅局限于传统意义上对不恰当权力使用的控制。更重要的是,它也包括了权力使用者对权力所有者利益诉求的积极答复;再次,通过委托代理视角来审查任何问责活动,都要求对多元委托人、多元代理人、问责领域以及委托人使代理人负责的途径等给予识别。

在此意义上,林德伯格 (Lindberg)提出,在对所有问责类型进行界定时,其中五个要素是必须涉及的:1)承担责任的代理人或机构;2)问责的领域;3)向代理人问责的委托人;4)委托人要求代理人告知或解释与某一问责领域相关的决策的权利;5)假如代理人没有告知、解释相关决策,委托人对代理人进行惩罚的权利。〔3〕也即是说,代理人具有向权力拥有者告知、解释、证明相关决策的义务,否则,应当接受相关的惩罚或制裁。

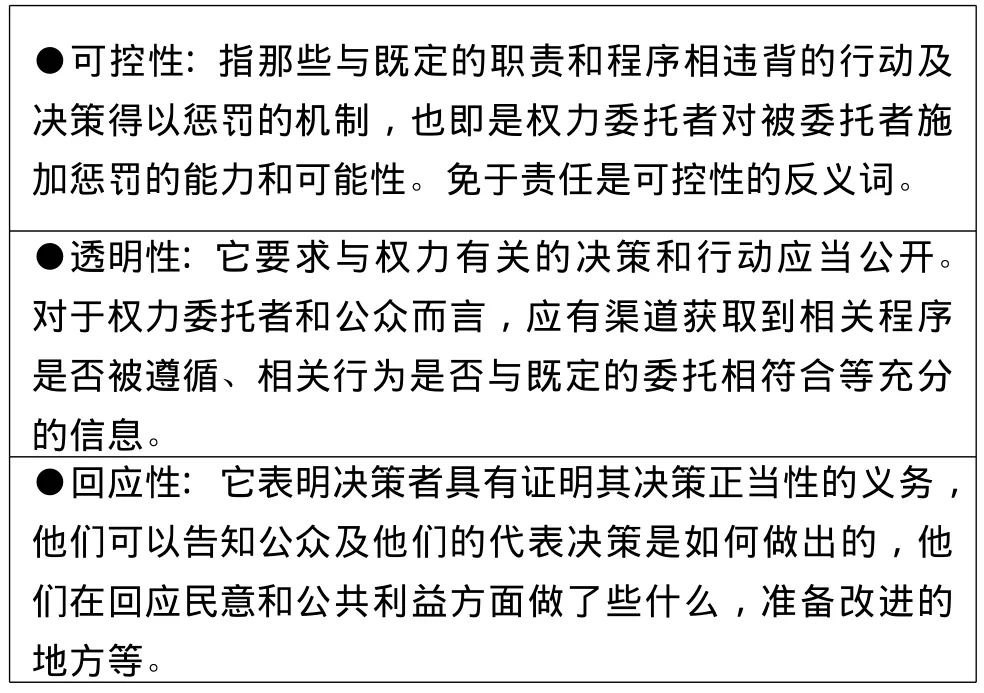

从委托-代理视角观察政治问责,以谢尔德 (Schedler)为代表的学者进一步强调了委托者对代理者的行动施加约束的准则。他指出,政治问责应当包括三种不同的阻止或纠正政治权力滥用的方式:代理者权力的使用受委托者实施惩罚能力的制约,为了免于惩罚,权力的使用应当具有透明性,而且代理人还有告知和解释其行动的义务。〔4〕在综合谢尔德 (Schedler)提到的惩罚、信息和原因解释等准则以及相关文献的基础上,以下几个核心准则与政治问责概念呈现较高关联:可控性 (Controllability)、透明度(Transparency)以及回应性 (Answerability)。在给定的情境下,这些准则构成了政治问责内涵的核心要素。具体如下表所示:

表1 政治问责的核心要素① 此表格是在综合以下文献的基础上形成的:Schedler A,“Conceptualizing Accountability”,in The Self-Restraining State:Power and Accountability in.New Democracies,eds by Schedler A,Diamond L and Plattner M,F(Lynne Rienner Publishers,Inc,1999):14 -17;Rahman.T,Parliamentary Control and Government Accountability in South Asia(Routledge,2008):11;Hyden G,“Political accountability in Africa:is the glass half-full or half-empty?”Working paper,January,2010;Przeworski A,eds,Democracy,Accountability and Representation(Cambridge University Press:1999):8 -9;Lawson.Andrew& Rakner.Lise,Understanding Patterns of Accountability in Tanzania,Chr.Michelsen Institute Research report(2005):10.

这些核心要素的背后蕴含着一些应进一步关注的问题:谁应当负责?对谁?为什么?如何?在对政治问责的内涵进行分析时,这些问题应当被考虑进来。因此,政治问责的内涵可以被概括为:在政策制定和决策方面通过一系列机制安排使官僚和政治家对公众负责。具体而言,官僚和政治家有义务回应公共需求、以公开透明的方式去行事;与此同时,公众及其代表应能够依赖获得授权的机构或相关的制度安排获知信息及解释,一旦存在权力被滥用或严重的偏离公共利益的行为,他们有权对官僚和政治家施以惩罚。

二、政治问责的多元实现机制

通过哪些机制来实现政治问责?在众多研究中,奥多纳 (O’Donnell)有关垂直问责 (vertical accountability)和平行问责机制 (Horizontal accountability)的分类引起了广泛的学术关注。在他看来,垂直问责主要涉及到政府和公众之间的权力关系,包括选举问责和社会问责两种机制;平行问责则是与政治系统内部制度化的监督、制衡密切关联的横向权力机制。〔5〕然而,无论是垂直问责还是平行问责都不是绝对分离的,在近年来的实践中,来自垂直和平行问责维度的多元行动者正逐步形成一种新的方式推进政治责任的实现。虽然有些文献已经注意到了这种新兴的混合或共同治理问责机制 (Hybrid accountability or Co-governance for accountability),但鲜有从政治逻辑上对这些多元化问责机制进行的深入探讨。综合奥多纳 (O’Donnell)的分类和目前研究的新进展,按照问责权力关系和问责方式的不同,多元化的问责机制可以概括为以下几种 (见表2):

表2 政治问责的多元实现机制

(一)选举问责 (Electoral Accountability)

选举问责是一种传统的垂直问责机制。从概念上来说,它与代议民主有着密切的关联:选民和他们的权力受托者之间有种法定的权力委托关系,这是激励后者积极履行委托事务、并当其消极使用或滥用委托权时实施制裁的一个必要条件。在斯托姆 (Strom)看来,从选民到议员、从议员到政府首脑及部门领导的权力委托链条蕴含着一条反向运行的问责链:这条问责链要求政府首脑及其部门领导对议员负责,议员对选民负责。〔6〕在实际运作中,选举要么作为一种使政治家和官员按照公共利益进行治理的惩戒装置而运作,要么充当一种选择机制,通过它,公众可以选择那些愿意为公众利益服务的代理者。正如奥多纳 (O’Donnell)所言,公民可以通过相对公平和自由的选举机制,在下次选举中通过投票惩戒或激励当权者以及他们支持的候选人。〔7〕

在这个意义上,选举问责可以被概括为:

“在当选或作为政治性选举产生的机构之后出现政治论争时,治理者不得不就他们的行为对广大公众直接做出回应。假如没有这样做,他们就有可能在民主选举中被替换掉。这种经常性的威胁迫使当权政府对选民需求进行回应,利用这种机制,从而使政府承担应有的责任”。①有关选举问责的相关界定可参阅下述代表性文献:Dwivedi,O.P.and Jabbra,J,Introduction:Public Service Responsibility and Accountability.In Public Service Accountability.A Comparative Perspective,edited by Jabbra J;Dwivedi O.P,Kumarian Press:Hartford,1988;Romzek B and Dubnick M,“Accountability in the Public Sector:Lessons from the Challenger Tragedy,”Public Administration Review,Vol.47(1987):229.

因此,投票表决就成了使官僚或政治家承担责任的最主要的工具。其他相关的制度化工具,诸如罢免、公民创制、公民复决往往是确保选举问责的必要补充。但我们必须承认这样的现实:在非民主国家,不诚实的权力代理者并不一定受到来自选民的惩罚;即使在比较成熟的民主国家,良好的选举也并不是确保公共责任的充分条件。这在一定程度上与这种问责机制所蕴含的不足有关,正如亚当·普沃斯基 (Adam Przeworski)所指出的,民主国家所面临的主要问题之一是为控制政治家而设计的选举机制并不适合来控制官僚。〔8〕哈瑞·布莱尔 (Harry Blair)认为选举是公众实施约束力的一种简陋机制,毕竟两次选举之间的间隔性比较长,公众不能依靠投票来表达他们的偏好以及对具体议题的看法。因此,对于试图寻求表达自己的观点以及揭露权力使用者不恰当行为的公众,问责机制的多样化是必要的。〔9〕

(二)平行问责 (Horizontal Accountability)

鉴于选举问责的不足,另外一种机制——平行问责被认为具有控制官僚和使其及时在选举的间隔期仍持续地对公众负责的潜力。

奥多纳 (O’Donnell)对平行问责的强调源于它在新民主国家的缺失和无效,在他看来,平行问责可以界定为:“它主要指这样的国家机构,它们在法律上有能力也获得了授权,事实上也有意愿和能力来采取各种行动,这些行动既包括日常的监督,也涉及到对其他代理人和国家机关的非法行为或疏忽采取的法律制裁或者提出弹劾”。〔10〕

这种问责机制关系到政治体制内部的平行权力关系。委托人所拥有的法定权力是使代理人承担责任的必要武器。因此,政治科学中传统的行政、立法和司法权力分立原则在他们之间制衡关系的确立方面发挥着重要作用。虽然现代政治制度中的司法机关、履行监督功能的行政检查专员、审计部门、多元化的专业腐败控制机构以及专门审查委员会等都可以看作这种问责关系中的行动者,在大多数国家,立法机关却是确保这种平行问责机制得以实现的主要行动者。

在立法机关实施的平行问责中,问责链条并不是从行政官僚直接指向公众,而是使行政官僚对作为公众代表的议员负责。正如哈瑞·布莱尔 (Harry Blair)所言,“从官僚到议员然后到公民去审视这条责任链条比较实际。毕竟选民只能在选举时对他们的议会代表实施控制,而议员可以不受选举间隔的影响通过法定的监督权来惩罚渎职的官僚。因此,官僚最终应该对公众负责,而这种责任是通过直接地对当选的议员负责来实现的。”〔11〕

平行问责机制有它明显的优势。主要的行动者可以使用法定赋权使在职官僚遵从法律或公意。而且,如果在职官僚没有很好地履行职责或错误地使用了权力,主要行动者可以对他们实施最终的惩罚。例如,对于立法机关而言,法律监督、预算控制、人事任免、决策影响等是确保责任的常规性工具。然而,这种问责机制在确保责任实现的过程中也面临着结构和内容上的双重挑战,比如政治上的孤立、信息的过分不对称、资金的缺乏、有限的实施能力、实施制裁的法制化规则的缺失等。除此之外,在没有外部行动者 (公众、媒体或社会组织等)施加压力的情形下,拥有法定赋权的组织通常缺乏推动平行问责实现的动机。

(三)社会问责 (Societal Accountability)

有关问责机制的传统理解在很大程度上忽略了社会行动者。然而,由社会行动者创制的问责实践却能为具有脆弱选举制度和低效平行问责的国家提供一些希望。斯穆洛维茨 (Smulovitz)和佩鲁佐蒂 (Peruzzotti)有关拉美社会的研究支持了这一观点。〔12〕在拉美,无论是平行维度还是垂直的问责机制都是非常缺乏的。新出现的诸如市民社会、媒体、利益集团等行动者,趋向于采取有效的措施来改进政府责任,尽管他们的作用在理论层面并未得到应有的重视。因此,这些学者对这一机制进行了拓展,从而在传统的选举控制和宪政制约基础上提出了一种新的问责机制。在他们看来,社会问责指的是:

“一种非选举的垂直维度的控制机制。它依赖于公民团体的多元化行动和运动,依赖于媒体。旨在揭发政府的错误行为、将新的议题引入公共议程及激发平行机构的运作”。〔13〕

遵循这一界定,从拥有较少权力的公民联盟到掌控较多权力的政府的问责链条就显而易辨。就问责主体而言,媒体、公民团体等社会行动者肩负着使官僚和政治家为公共利益而负责的重任。而且,平行问责界定范围内的行政监察专员在社会问责方面也是不可忽视的一个主体,比如他们时常为公民个性化的诉求进行呼吁、激活其他平行问责机构的运作。因此,行政监察专员也可以看作是社会问责的主体。与以选票和权力制衡为核心的其他机制相比,公开揭露和呼吁是这一机制确保责任实现的策略选择。

这种机制既不像垂直问责中的选举问责那样依赖单个选民和投票,也不像平行问责那样强调权力的内部制衡。相应地,这种机制在鼓励问责主体对政治家和官僚施加压力、为公众的个性化需求进行呼吁方面具有明显的优势。然而,在赋权监督机构的支持缺失的前提下,社会披露和施加压力还不足以对政治家及官僚滥用权力的行为实施最终的惩罚。在奥多纳 (O’Donnell)看来,这种机制的影响很大程度上取决于法定赋权机构对不负责任的错误行为展开调查以及实施最终惩罚的程度。〔14〕即便如此,我们仍然应当承认公民组织和媒体已经是当代社会确保政治责任实现的不可或缺的行动者。

(四)共同治理的问责 (Co-governance for Accountability)

尽管公共事件议程可以通过某个行动者提起或倡导,但在日趋复杂的情景中,它自身的能力通常不足以使政治家和官僚承担应有的责任。例如,在具体的公共事件中,公民组织或媒体可以呼吁当政者回应民意并对之施加压力,但却没有法定的权力对他们的无所作为进行实质性的惩罚,除非与法定赋权机构合作。因此,通过整合多元利益相关者的比较优势进行的共同治理导向的问责在一定程度上能弥补社会问责机制存在的不足。

为应对日益复杂的治理情形,现实实践也迫切需要更多的行动者卷入政治问责的过程。这种综合性的共同治理问责机制可以被描述为:通常以多样化的公共论坛 (Public fora)形式出现,由诸如公众、媒体、利益集团、专业化的监督机构、国际组织、法定的监督机构等多元行动者参与其中的问责形式。在这一问责过程中,对公共行为进行解释、提问、给出理由、做出裁断,以及针对具体公共事件或公共政策的辩论等将通过多元行动者的共同努力而进行。这些行动者通过卷入政治过程,并与具有法定权力的监督机构一起治理的方式,对使用权力的政治家和官僚施加压力,亦能对滥用权力的行为实施一定的惩罚。

公共论坛通常包括政策网络的创立、对话平台的构建、制度化参与的拓展、公共听证会制度的完善等。它们是确保责任实现的主要工具。例如,多方对话的平台通过强调对事件的解释、提问、给出理由等过程,一方面能够打破以往公共权力运作的黑箱,另一方面也可以为利益相关者提供足够的信息,使他们能够对当政者的行为、决策和绩效等形成清晰的裁断,必要时给出可行的惩罚。

这种机制的一个明显优势是多元行动者可以共同向当政者施加压力。同时,它还有助于在多元行动者中形成相容性激励。瓦姆博 (Wampler)对参与式预算的评述印证了这一点:

政治问责的争论已经逐步聚焦到一个机构 (选民、法院等)如何能控制另一个机构 (如选举官员、行政部门等)。以此为焦点的研究所蕴含的一个明显缺陷是诸如平行、垂直和社会的概念化问责变量趋向于在毫无交集的平行轨道上运行,而不能显示出公民、官僚、政治家和相关机构如何对其他行动者的野心进行环环相扣的制衡。相比之下,参与式制度涉及到这些争论的所有维度:他们具有对平行维度上行政官员的特权及行动进行制约的潜力,也为公民为垂直层面代表和特定的政治体投下选票提供了可能,同时,依赖对公民进入政治过程的动员,还可以为新政策过程的合法化提供不可多得的社会维度上的途径。

然而,应当指出,在这种复合型集体问责过程中,授权机构的加入对于弥补其缺点、实施最终惩罚至关重要。目前有关预算领域问责的实践已经显示了这一新型问责机制的潜力。例如,在巴西的市镇,参与式预算被看作是融合多元利益相关者参与预算决策过程来扩展责任的一种制度化安排;在中国浙江温岭的参与式预算民主恳谈改革中,羽翼未丰的地方人大借助多元行动者加入的共同治理问责机制,按照法律授权的预算审批权,已成功地使地方政府对不恰当的预算提议做出修正。

三、政治问责的主要影响变量阐释

上述多元化的政治问责机制既不能在真空中运作,也不可能自动实现所期望的目标。现代的政治行政实践表明,不但不同的国家会选择有明显差异的政治问责实现机制(如选举问责在英美国家被认为是最重要的一种问责实现机制,而社会问责在拉美则很受重视),即使在一个国家的不同区域内,一些问责主体在使政府官员为民众负责方面已显示出了积极的作用,另外一些相似主体却任由公共权力的执掌者我行我素。因此,在复杂的问责环境中,研究者们需要面对这样一个问题:解释这些政治问责机制选择及绩效差异的关键因素是什么?综合现有研究,影响政治问责绩效的主要解释变量可以概括为:制度化变量、结构变量以及行动者要素。前两组变量形塑着问责主体行动的制度空间以及激励程度,第三组变量影响着问责行动的动机大小。三者的互动将最终决定问责主体是否进行政治问责、以及能实现何种绩效的政治问责。

(一)制度化变量

以制度为中心的解释认为特定的制度安排对问责绩效会带来很大的影响。这里的制度具有新制度主义所界定的内涵:既包括构成问责生态的非正式制度,也涵盖了正式的宪政安排,以及支持制度运作的程序及资源支持。

具体而言,有下面几组制度相关变量:第一组涉及到非政治制度的安排,如社会政治生态、政治传统、规范及文化等,他们通常是由历史过程和实践塑造而沉淀下来的,一旦形成,具有可持续性。他们可以塑造问责期望,并影响着一定区域内问责实现的主要机制选择;第二组制度化变量指那些影响问责主体权限的安排,这包括正式的宪法和法律规定,在此基础上,肩负着问责重任的立法机构、公众、媒体、社会组织、法院等主体可以发展自身使当权者为公共利益负责的能力;第三组变量涉及到有利于相关主体实施问责的资源提供,比如基本设施、人员、经费、福利以及法律支持等;第四组变量与影响问责主体专业化能力的制度安排有关,如人员招募模式、教育、培训以及建立专业化标准的方式。①有关政治问责的制度化解释变量是在综合下述文献的基础上形成的:Gloppen.S et al.,Courts and Power in Latin America and Africa(Bruce M.Wilson,2010):23 - 34;Moncrieffe MJ,“Reconceptualizing Political Accountability,”International Political Science Review,Vol.19,No.4(1998):387 -406;Wang.Vibeke,“The Accountability Function of Parliament in New Democracies:Tanzanian Perspectives,”Working paper,in CMI Development Studies and Human Rights,2005(2);Bovens M,“Public Accountability”,In The Oxford Handbook of Public Management,Ferlie E,Lynne L,Pollitt C,Eds(Oxford University Press:Oxford,2005).

(二)结构变量

制度安排不能看作是政治问责绩效差异的唯一决定要素。在实践中,无论是它所嵌入的政府间关系还是政府-社会关系都与之有密切的关联。正如沙巴尔 (Chabal)所言,“政治问责不仅仅存在于使统治者对自己行为负责的宪政及正式制度装置中,它也是诸如赞助者和顾客、领袖和下属、党派领导和党派成员、官僚和公民、雇主和雇员、毛拉和信徒、军人和平民等广泛社会关系的一个部分。作为一种最高形式,它嵌入并在政府-社会的关联中得以体现出来”。〔15〕

因此,除了制度化安排之外,在推动或阻滞政治问责实现方面,这些关系构成的结构化变量也扮演着重要的角色。比如,虽然相关法律赋予了公众及社会组织参与政治决策的权利,但在公众问责意识淡薄及社会组织不具有独立性的情形下,政府-社会结构就处于一种非平衡的状态,实践中,仅仅依靠公众及社会组织的呼吁很难对当权者形成巨大压力,使其承担应有的公共责任,也因此很难培育出良好的社会问责,并以此为切入点,带动其他问责机制的良性运转。具体而言,结构化变量包括:党、政、立法机构之间的权力配置,立法、司法、专业监察机构的内部权力安排及问责的相对独立性,公众、媒体及社会组织进行协商对话的公共空间,影响公共决策或政策过程的结构化通道,多元问责关系中否决点 (阻碍或促进问责绩效变迁的制度连接)的存在等。

(三)行动者要素

就不同的国家而言,具有较多制度化权力和结构化机会的问责主体很容易取得较好的问责绩效。然而,这些宏观和中观层面的变量在解释同一个国家内部问责绩效差异时却显得力不从心,涉及到相同组织之间的差异时更是如此。在此意义上,我们需要在综合性的解释中,加入制度结构为中心的解释者很少关注的微观行动者变量。

在新制度主义看来,主要行动者的行为是诸如社会道德、因果信念、行为惯例、激励结构及制度化资源等多重因素塑造的结果。他们影响着行动者关于问责过程及绩效的认知及后续的行动。同理,对于具有不同因果信念及制度结构安排的区域或部门而言,行动者自身相关的要素对于问责绩效也会形成一定的反作用。无论是从个体层面还是组织层面解释政治问责时,与主要行动者有关的下述变量是应当考虑的:行动者的背景、理念、意愿、能力、行为的路径依赖程度、新的治理环境中所受激励的大小等。这些变量关系到行动者开展问责活动的积极性高低,并与其他因素一起对政治问责绩效差异做出解释。

四、结语

无论对于西方民主国家还是新兴的威权主义社会,政治问责都是一个复杂而具有挑战性的议题。现有的研究在展示它的复杂多变属性的同时,所体现出的新的进展也有利于拓展我们对政治问责议题的已有认知。

首先,与传统的以权力制约和对权力滥用的惩罚为核心的政治问责概念相比,新近的研究表明,在对政治问责进行内涵界定时,除了权力制约和惩罚,对透明性和回应性的关注也是至关重要的。也即是说,使行政官僚和政治家负责不仅包括对公共权力不正当使用的事后制约与惩罚,而且还应融入以透明过程和积极回应为特征的权力运作制度装置。概而言之,可控性、透明性和回应性是理解政治问责内涵的三个至关重要的元素。

其次,就政治问责实现机制而言,虽然选举问责通常被认为是界定西方国家民主质量的一种普遍标尺,现有的理论审视却显示它既不是唯一可供选择的机制安排,也不能被看作政治问责实现与否的唯一依据。根据权力空间的不同以及主要行动者的差异,政治问责的实现机制可以概括为垂直维度上的选举问责、平行问责、社会问责和共同治理的问责四种,每种机制都涉及到不同的问责关系、问责工具、优点和弱势。他们之间的相互作用以及多元行动主体的相互配合能提升政治问责绩效。正如奥多纳 (O’Donnell)所说:“平行问责的有效性在很大程度上取决于包括选举问责在内的多种垂直问责安排,因此,政治问责的最终实现需要几个问责机构之间的协调,并且他们都遵循平等而治的策略”。〔16〕当然,不同的制度情形下也可以选择适合自身制度结构环境的机制作为启动问责之门的切入口。

再次,在复杂的问责环境中,一些关键的变量集对诸如为什么不同的国家具有迥然不同的问责机制选择,以及即使同一国家、同一问责类型却呈现出不同的绩效具有较强的解释力度。它们分别是制度化变量、结构变量和行动者要素。他们的合力而非单一变量集决定相关行动者是否会进行政治问责以及将要取得的绩效如何。

最后,有关政治问责的最新研究进展对于返观新的治理环境下我国政治问责问题也是大有裨益的。一方面,它有助于政治问责观念的更新。观念是行为的先导,在传统的政治问责等同于上级对下级的惩罚制裁或引咎辞职的认知下,“多做多错,少做少错,不如不做不错”已逐渐成为部分官员履行公职中的首要行为选择。这实际上以偏概全了政治问责的内涵,追究责任与给予惩罚并不是政治问责的终极目的。政治问责不仅应重视消极意义上的事后惩罚,更应树立积极的事前预防理念,使公共权力的运作过程透明化并且具有回应性。另一方面,多元化的政治问责实现机制及它们之间的关联启示我们,选举问责并不是判断一个国家有无政治问责或者政治问责发展水平的唯一标准。具体政治问责实现机制的采用要和一个国家的政治历史和治理生态相契合,并可以以一种合适的问责机制为切入点开启问责之门,然后带动其他问责机制的运转。对于我国而言,选举制度的不足虽然给政治问责带来了一定的挑战,但具有共同治理特征的财政预算问责却被证明是一条具有潜力的发展道路。①相关理论和实证研究可以参见:Yang,D.L,Remaking the Chinese Leviathan:Market Transition and the Politics of Governance in China(CA:Stanford University Press,2004);马骏,《治国与理财:公共预算与国家建设》,三联书店,2011;Wang,Y.S,The Accountability Function within a One - party Regime:the Case of China's Local People's Congress(PhD Dissertation,University of Bergen,Norway:2012).另外,对于未来的研究而言,无论是对政治问责内涵的界定还是对问责绩效的变量阐释,可作为一个整体性的理论框架,服务于实证层面政治问责的测量和评估。

〔1〕Dubnick.M.J.,“Seeking Salvation for Accountability”(Paper presented at the Annual Meeting of the American Political Science Association,Boston,August 29-September 1,2002).

〔2〕Romzek BS and Ingraham PW,“Cross Pressures of Accountability:Initiative,Command and Failure in the Ron Brown Plan Crash,”Public Administration Review,Vol.60,No.3(2000):240 -253.

〔3〕Lindberg,Staffan,“Accountability:the Core Concept and its Subtypes”,Working Paper 1.London:Africa Power and Politics Programme(2009):15-16.

〔4〕Schedler A,“Conceptualizing Accountability”,in The Self-Restraining State:Power and Accountability in.New Democracies,edited by Schedler A,Diamond L and Plattner M,F(Lynne Rienner Publishers,Inc,1999),14.

〔5〕O’Donnell G,“Horizontal Accountability in New Democracies”,In The Self-Restraining State,eds Schedler A,Diamond L and Platterner M(Boulder,CO:Lynne Rienner,1999),30 -46.

〔6〕Strom K,“Delegation and accountability in parliamentary democracies,”European Journal of Political Research,Vol.37(2000):261-289.

〔7〕O’Donnell G,“Horizontal Accountability in New Democracies,”In The Self-Restraining State,eds Schedler A,Diamond L and Platterner M(Boulder,CO:Lynne Rienner,1999),29.

〔8〕Przeworski.A,“Democratization Revisited,”Newsletter of Social Sciences Research,Items 51(March 1997):10 -11.

〔9〕Harry.B,“Participation and Accountability at the Periphery:Democratic Local Governance in Six Countries,”World Development,Vol.28,No.1(2000):27.

〔10〕O’Donnell G,“Horizontal Accountability in New Democracies”,In The Self-Restraining State,eds Schedler A,Diamond I and Platterner M(Boulder,CO:Lynne Rienner,1999),38.

〔11〕Harry.B,“Participation and Accountability at the Periphery:Democratic Local Governance in Six Countries,”World Development,Vol.28,No.1(2000):21 -39.

〔12〕Smulovitz G and Peruzzotti E,“Societal accountability in Latin America,”Journal of Democracy,Vol.11,No.4(2000):147–158.

〔13〕Smulovitz G and Peruzzotti E,“Societal accountability in Latin America,”Journal of Democracy,Vol.11,No.4(2000):147–158.

〔14〕O’Donnell G,“Horizontal Accountability in New Democracies”,In The Self-Restraining State,eds Schedler A,Diamond L and Platterner M(Boulder,CO:Lynne Rienner,1999):30.

〔15〕Chabal,P(ed),Political Domination in Africa:Reflections on the Limits of Power(Cambridge:Cambridge University Press,1986).

〔16〕O’Donnell G,“Horizontal Accountability in New Democracies”,In The Self-Restraining State,eds Schedler A,Diamond L and Plattner M(Boulder,CO:Lynne Rienner,1999):45.

(责任编辑:赵荣华)