微信的传播特征及其社会影响

2013-05-11谢新洲安静

文|谢新洲 安静

微信是腾讯公司为智能手机终端提供的一种即时通讯服务的应用程序。它可以跨运营商,跨平台地发送文字、语音、图片等信息,也可以实现视频通话、即时通话等功能。相对于短信,微信使用基于流量无通讯费用;相对于QQ,微信将使用者更加牢固地锁定在手机通讯录中,建立了强关系;相对于微博,它的圈子更加私人,内容更加隐蔽,关系更加牢固。

2013年1月15日,微信注册用户突破3亿。用户数量从零到亿,微信只用了短短两年时间,有人曾经评论“微信可能是迄今为止增速最快的在线通讯工具”。微信以其便捷性、即时性等优势,迅速成为用户最喜爱的移动IM,网民通过微信进行交流传播,它的社会影响也随之不断增大。

一、微信的传播特征

微信基于本地手机通讯录,直接建立起与他人的连接,并通过信息推送技术实现免费聊天,个人状态同步等功能。微信跨越了运营商、硬件、软件及社交网络等多重壁垒,将现实社会中人与人的关系延伸至手机,实现了现实与虚拟的无缝连接,使移动终端成了新的社交节点。微信的信息传播主要分为三类:点对点的人际传播;群聊天以及公众账号。

1、重社交轻内容,以人际传播为主

在微信信息传播中,点对点传播以及群聊天均以社交为主要目的。微信公众账号门槛较高,有认证与非认证之分。认证用户需要具备一定知名度,订阅用户至少需要1000位,可在24小时内群发3条信息,非认证用户24小时内只可群发1条信息。此外,微信公众账号互动关系由订阅者主动建立,建立目的在于阅读公号所有者发布的信息。因此,公众账号信息传播效率及互动远远小于之前两点。相对于微博的信息广场,微信基于手机通讯录、QQ好友等熟人关系,进行点对点的精准互动,更侧重于强关系之间的信息交流。由此可见,微信侧重于人际传播式的社会交往,而非大众传播,微信的重点是通讯功能,侧重人际传播。

2、结合线下熟人关系建立强关系连接

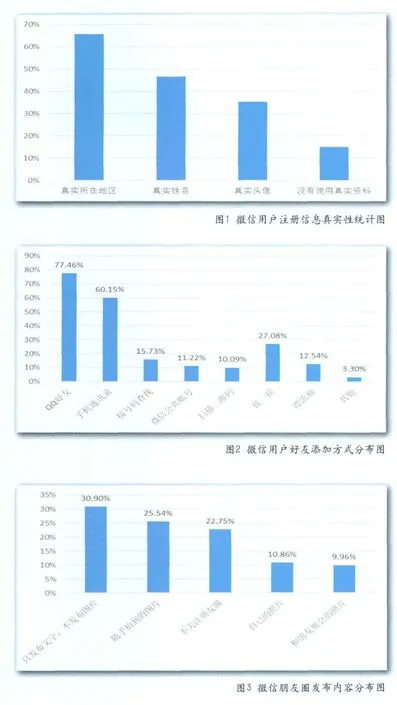

中国互联网络研究中心(CNNIC)的网络调查数据显示,微信用户个人信息中,有65.80%的被访者使用真实所在地区,46.61%的被访者使用真实姓名,35.34%的被访者使用真实头像,仅有15.14%的被访者不使用真实资料。过半的真实地区、四成的真实姓名和头像,紧紧锁定了微信用户的人际关系圈。观察微信用户的好友构成,77.46%的好友是自己的QQ好友,手机通讯录添加以60.15%成为第二大方式。当对方要求通过验证时,61.77%的被访者直接通过熟人的好友验证,对于陌生人的请求则采取冷处理,不予理会或直接删除。这种真实性是用户之间建立强关系的基础。

微信好友从QQ好友与手机通讯录发展而来,突出的是一对一的交互。微信群组由好友邀请建立,是典型的熟人模式。同时,微信结合公众账号、朋友圈分享信息等手段建立了半熟关系。熟人社会中,人与人之间的私人交互频繁,有着较高的互相信任。微信点对点的传播有利于增强用户之间的关系强度和安全感,这种基于熟人建立的关系,和基于邀请制建立的圈子有利于增加集体之间的信息交互和信任度,有效增强了用户之间的连接强度。

3、微信圈子成员数量呈滚雪球式的增长

微信圈子基于熟人建立,圈子内部成员多数相互认识,他们或在现实生活中就相识,或基于相同的兴趣爱好在其他地方结识。圈子成员具有绝对平等的权力,任何成员都有权更改圈子名称,介绍或禁止他人进入。随着微信圈子成员数量的增多,新进入的成员会将更多的用户引进圈子,使一个圈子内的成员数量呈滚雪球式的增长。

这种增长趋势使微信圈子可以在短时间内汇集大量成员,信息得以迅速传达至更多的人。微信圈子与圈子之间界限严密,信息流动迅速而隐蔽,外人无法察觉。这些特征使得微信圈子具备较为强大的社会动员能力,可以在短时间内集聚大量力量,甚至形成舆论引发现实行动。

4、传播内容的隐蔽性

微信的本质是即时通讯,即时通讯的特征是一对一的私密通讯,从私密的角度而言,微信从手机通讯簿和QQ好友为基础的拓展,确保了社交通讯的隐蔽性。

微信朋友圈说是用户展现自我的平台,朋友圈内的用户互相认识。调查发现,22.75%的微信用户基本不会去关注朋友圈发生的新鲜事;30.90%的微信用户在朋友圈仅发布文字,从不发布任何图片;20.82%的微信用户会发布自己及朋友的照片。此外,针对同一照片或状态的评论者之间若非朋友关系,相互也看不到对方的评论内容。由此可见,即使是在以强关系为基础建立的朋友圈内,用户也没有完全透明地展现自己。

微信是以关系为核心的具有高度私密性的社交工具,用户之间的对话是私密的。这种关系保证了一些真正满足需求和个性化内容的信息传播,可以实现用户分组、地域控制在内的精准消息推送。微信的朋友之间建立关系基于许可,信息质量、传播效果与交互频率质量远高于微博。

二、微信传播的社会影响

诞生之初,微信仅作为一种个人信息发布工具,用户利用微信进行更便捷的信息搜索,即时交流与个性展示。随着它的不断成熟,微信发展出基于互联网的强连接的关系,使信息的传播效果得到空前提升。信息通过圈子和公众平台的传播逐渐得到人们的重视,微信介入的领域也越来越宽泛,在政治、经济、文化等各方面都显示出了不可忽视的社会影响力。

1、移动端社会舆论表达入口

微信在不断提升社交能力的基础上,借助口碑营销实现了用户数量的爆发式增长,逐渐成长为用户在手机客户端最重要的社交媒体。“临邑利用手机微信化解潜在矛盾”、“独龙江边防村官微信述职”、“微信成立‘3·15’晚会投诉新平台”等诸多社会事件的影响,不断凸显着微信的社会价值。

随着微信媒体属性的不断加深,众多政府部门纷纷入驻微信,借助微信平台实现政府信息传播。诸如南昌交警、肇庆警方、无锡北塘区检察院、浙江边防等政府机构均已开通微信公共账户,未来政府信息将成为微信信息传播的重要组成部分。

2、企业营销的新渠道

通过二维码识别、LBS定位服务等技术,用户可以方便地对企业微信进行关注。企业账户需要微信用户主动添加才能被关注,而添加本身就是信任的象征。因此,企业在微信平台中的粉丝是一批质量和忠诚度更高的人。目前已经有许多企业通过微信建立起旗下品牌的官方帐户,不断推送丰富的信息给网友,与他们实时互动。企业通过二维码扫描,将线下部分营销内容在线化,实现了“消费群体与商家之间的对话”,提升了用户体验,增加了品牌的影响力。

3、自组织下的多场域互动

微信公众平台的信息传播平行且互不干扰,共同构成了一个多维的流动空间。用户平等地在不同的地方进行自我表达,将星罗棋布的平台中关于同一事件的信息整合起来,会构成一个完整的公众意见,这大大提高了事件的影响力。在这样一个非平衡、非线性的相对开放系统中,总有一些人将不公正不满意社会现象的信息输出,其他受众会予以关注和回应,同时自身也会加入到信息的传播中来,在不断的信息交换过程中形成信息的多场域互动。

与现有网络应用的不同在于,微信中的一些讨论并不存在于一个固定的机构,所有的信息交流看似松散,但都有可能汇聚为强大的力量,似乎有一双看不到的手在指挥全局。究其原因,微信公众平台上的信息流动是一个自组织的过程。

微信的信息自组织特点及其难以实现预防式监管的特性,使得我们担心这种即时的大众狂欢式的信息发布究竟会有什么效果。随着微信用户数量的增多和不断稳定,微信舆论场的形成只是一个时间问题。任何一种大众媒介的出现都具有双刃剑的效应,如何有效监管与利用,是相关机构必须重视的问题。