可穿戴计算设备的新发展

2013-05-11赵子忠徐琦

文|赵子忠 徐琦

理解可穿戴计算

1、可穿戴计算的概念

可穿戴计算是随着新的通信技术、计算机技术、微电子技术不断发展而产生的,是“以人为本”、“人机合一”的计算理念的产物,以此衍生出一类可穿戴、个性化、新形态的个人移动计算系统,可实现对人们自然的、持续的辅助与增强。麻省理工学院认为可穿戴计算最大的意义在于颠覆了人们对于计算系统应该如何被使用的认知。在可穿戴计算的架构中,计算系统应该是可以被穿戴的,就像眼镜、手表或是衣服一样穿戴在身上,并可基于情境的变化与用户互动。可穿戴计算通过形态各异的显示器、方便易用的输入设备、大量环境感知元器件以及无线局域网扮演着用户智能助手的角色。

可穿戴计算包含两个重要方面:能直接穿戴在人们身上或是整合进衣服、配件中的可穿戴设备,以及能应对人们多种需求与问题的移动应用。目前,可穿戴设备有着多种形态,包括可穿戴网络终端、可穿戴服务器、可穿戴通信终端、含计算功能的可穿戴服装、可穿戴消费电子等。而基于可穿戴设备开发的移动应用则非常广泛,覆盖工业用途和个人用途等。

2、可穿戴计算的发展历程

20世纪60年代至70年代是可穿戴计算的萌芽期。1966年麻省理工院学生索普(Thorp)和香农(Shannon)等人研制的用于轮盘赌的可穿戴计算机为是历史上第一个可穿戴设备。随后的十年中,也有不少科学家在该领域进行探索,配有头戴显示器、形态化的可穿戴计算机在此期间问世,典型的产品是基于Apple-Ⅱ6502计算机研制的可穿戴计算机原型。

20世纪80年代至90年代是可穿戴计算迎来发展的时期,这主要得益于计算机软硬件技术的快速发展。以史蒂夫·曼恩(Steve Mann)为代表的研究人员开始关注如何利用计算机设备来增强自己的感受,从而加强对环境的掌控。正是出于这样的理念,史蒂夫·曼恩制作出了历史上第一个头戴式摄像机,是Google Glass的鼻祖。1994年,史蒂夫·曼恩实现了可穿戴计算机的图像实时无线上网功能。1997年,美国麻省理工学院、卡耐基梅隆大学、佐治亚理工学院联合举办了第一届国际可穿戴计算机学术会议(IEEE international symposium on wearable computers,ISWC)。之后,可穿戴计算和可穿戴设备开始在学界和业界受到广泛的重视和研究,并逐渐在工业、医疗、军事、教育、消费品、娱乐等领域表现出应用潜力。

进入21世纪以来,可穿戴计算取得了显著进步,并开始进入普通人的视野和生活。一方面,移动互联网快速发展,无论是无线网络的承载能力和普及程度还是移动智能设备的性能都取得了长足的进步,这为可穿戴设备的开发提供了良好的技术基础。另一方面,人们对于更加自由、更加便捷、更加个性化的信息处理需求打开了可穿戴设备的应用市场。在此背景下,各IT企业纷纷涉足可穿戴设备的研发,产品形态各异。其中,一类是可实时在线联网的智能可穿戴设备,以Strata手表、Pebble手表、Google眼镜、Meta增强现实眼镜等为代表;另一类是不可实时在线联网的外设式可穿戴设备,如Nike Fuelband、Jawbone Up手环等。同时,Facebook、Twitter、Evernote等活跃于互联网和移动互联网应用领域的应用服务提供商纷纷涉足可穿戴计算领域,使得可穿戴计算的应用市场逐渐丰富起来。

凯鹏华盈合伙人、素有“互联网女皇”之称的玛丽·米克(Mary Meeker)在《2013年互联网趋势报告》中指出可穿戴技术正作为重大科技变革而兴起,它将像上世纪80年代的个人电脑和当前移动计算及平板电脑那样推动创新,可穿戴计算设备将成为互联网发展第三个周期的“明星”。事实上,可穿戴计算并非新概念,近期谷歌眼镜、苹果iWatch等产品夺人眼球,该领域跃身成为产业界、投资界、媒体界新宠儿。谷歌、苹果、三星、英特尔等巨头纷纷抢滩市场,可穿戴计算设备正在成为移动互联网时代的战略高地。

可穿戴设备与产品

虽然可穿戴计算并非新鲜事物,但真正进入公众视野并成为社会话题却是近几年来的事。在最近一两年中,以索尼、三星为代表的大型消费类电子公司,以及谷歌、苹果等互联网巨头陆续推出了富有创意的可穿戴式设备,成为其在移动互联网时代开疆辟土的战略新布局。

1、功能多样,以运动健身类和健康管理类为主

2011年之后,各类可穿戴设备陆续上市,吸引了众多科技媒体与消费者的眼球。目前已面市的可穿戴设备按主要功能可划分为四类:运动健身类、健康管理类、信息资讯类、体感控制类等,其目标人群、交互方式、应用场景及目标等指标各异,如表1所示:

其中,围绕“大健康”市场的可穿戴设备被认为是有望最早取得突破性发展的应用方向。一方面,随着人们生活节奏加快、生活质量提升,健康问题凸显,健康管理市场蓬勃发展,运动健身类和健康管理类穿戴设备得到快速发展。另一方面,健康管理市场竞争充分,众多中小创业公司在此深耕,大型企业也正加速布局,使得该领域产品与应用创新不断。

另外,随着谷歌、苹果等互联网巨头在可穿戴计算及设备领域的锐意创新,Google Glass以及苹果iWatch等明星产品对市场的整体带动,信息资讯类可穿戴设备有望得到快速发展。这类设备及应用面向大众消费者,有望成为继智能手机、平板电脑后下一个消费类电子产品的爆发点,若获得快速推广更将对现有信息获取与处理方式与手段带来颠覆与革新。

表1:四类不同功能可穿戴式设备的不同指标对比

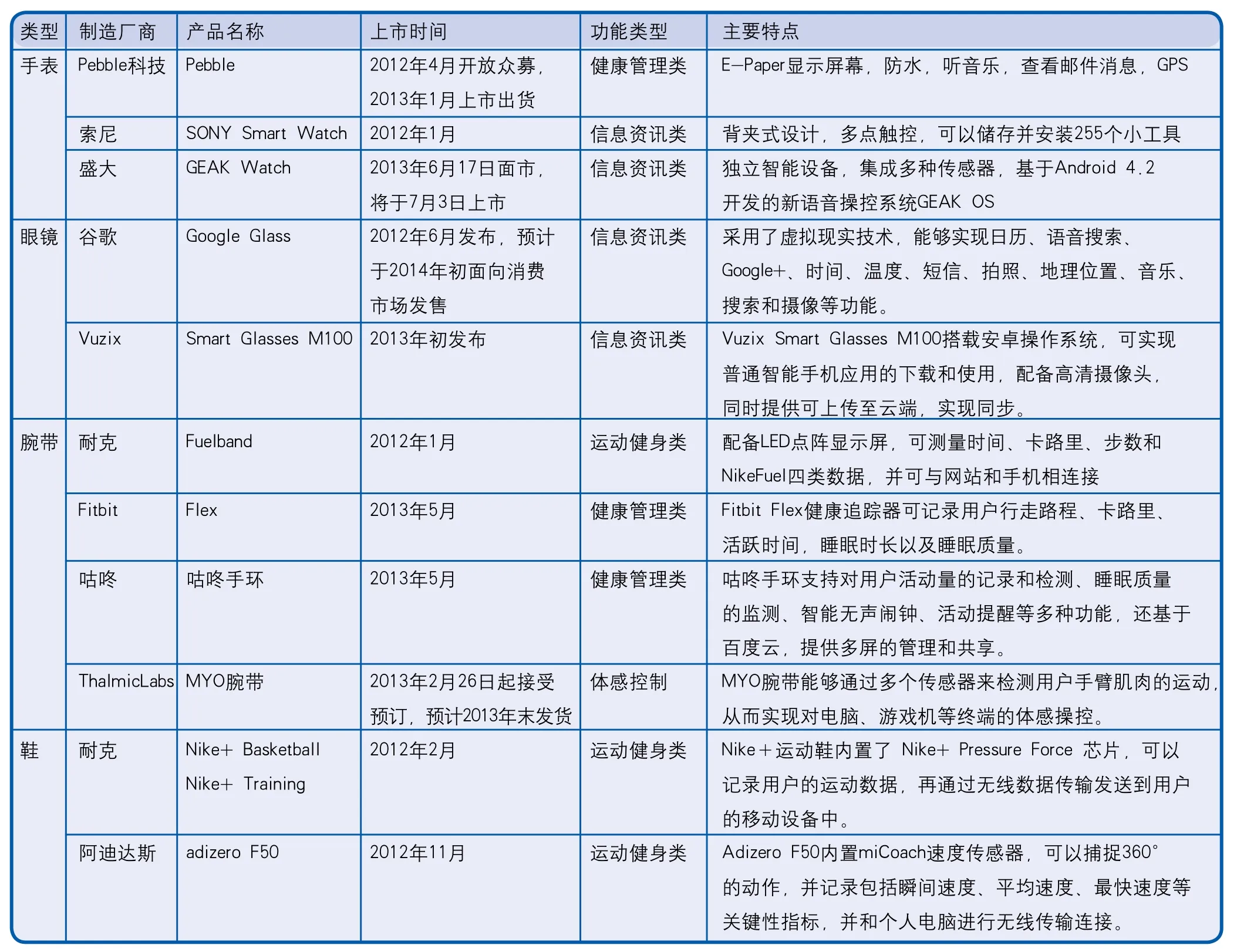

2、产品类型相对集中,以智能腕带、手表设备为主

从产品形态来看,目前上市的可穿戴设备多以智能腕带、智能手表、智能鞋为主,其它设备开发则相对较少。具体如表2所示:

总体上看,手腕成为各厂商现阶段的必争之地。这是因为,一方面,智能腕表、智能腕带等设备造价相对较低,消费者消费意愿与接受程度更大;另一方面,腕表、腕带可被24小时无间断贴身携带,设备本身可获得更多曝光机会,厂商更有机会收集体感数据,未来想象空间也很大。由于手腕空间有限,可穿戴设备竞争也很激烈,一旦消费者习惯某款智能手腕设备后,后进者将面临非常高的进入门槛。

随着人们对可穿戴设备接受度、认可度的提高,未来将会出现更多的产品形式,例如智能衣服、智能袜子等。而在医用市场上,可穿戴设备也大有可为,其最大的优点是用非侵入的方式获取相关医学指标,从而提高健康管理的效率。

表2:主要可穿戴设备产品及功能

可穿戴计算的未来发展及潜在问题

随着可穿戴计算技术日趋成熟,该领域将成为各大IT厂商、互联网企业、消费硬件厂商等激烈角力的新战场。不仅谷歌、苹果、三星、索尼等产业巨头高调进入该领域,众多应用开发者也希望通过应用搭载的方式来参与角逐,新的可穿戴计算生态系统正在逐步成形中。

1、可穿戴计算的未来发展

未来,全球可穿戴计算将获得较大的体量增长,据IMS研究公司数据,到2016年全球可穿戴计算市场的规模将达到60亿美元。全球可穿戴计算市场的增长将由两个方面推动,首先是可穿戴计算的硬件设备生产。IMS调研预测到2016年可穿戴设备将增长至1亿7千万台。针对可联网的可穿戴设备,市场研究公司Juniper Research预测到2017年其出货量将达到7000万台。从发展现状观察,目前消费者接受程度较高的是不具备联网功能的可穿戴设备,如用于锻炼和健康监测的智能手环、运动记录仪等。而随着全球移动互联网的快速发展,搭载智能操作系统、可联网的穿戴式设备未来的成长空间更具想象力。与此同时,围绕可穿戴计算的应用开发成为其中长期发展的又一支柱,这其中不仅包括从现有互联网和移动互联网移植过来的应用,也包括与可穿戴设备高度适配的创新型应用。

在全球“量化自我”风潮的推动下,Waze、Jawbone、Yelp等各种应用和可穿戴设备的流行全方位记录着个人作息、行动路线、饮食等一切生活起居。这令数据日趋成为数字化内容的新形式,“量化自我”逐渐成为新的生活方式。从整体发展来看,未来可穿戴计算的创新应用将朝着更个性化、智能化、深度化的方向发展。例如,面向残疾人、孕妇、小孩、老人等特殊人群和宠物的可穿戴设备及应用,可针对不同人群特点进行个性化终端设计,并在定位、健康监测功能上进行深度开发。而更多的时候,个性化、智能化和深度化的应用挖掘是相辅相成的。如可穿戴计算未来将通过设备上的高智能度传感器对人体各项指标进行收集,并将收集得到的人体指标转化为云端的大数据进行分析与挖掘,再根据数据挖掘的结果给予每个人匹配度极高的反馈和回应,帮助人们处在良好的身体及心理状态中。

2、可穿戴计算的潜在问题

虽然目前可穿戴计算的概念受到各界热捧,但并不意味着其未来之路将一马平川。从现阶段看来,可穿戴计算设备要想走入平常百姓家,至少还面临着三大问题。

首先是突破硬件局限,丰富应用开发,拓展产品能力。硬件方面,在可任意弯曲、自由伸缩的显示屏材料以及续航能力较强的电池方面目前的产品仍没有实现突破,这将极大限制可穿戴设备的使用方式和使用时长。同时,小尺寸的屏幕使得产品的设计在差异化方面发挥的空间大大降低,这也将导致用户选择的局限性。在软件方面,由于屏幕的限制,目前的大部分移动互联网应用无法直接在可穿戴设备上使用,均需要进行适配性的二次开发,这使得可穿戴设备的应用市场仍需要一段时间来完善。加之,可穿戴计算市场本身还处在硬件开发与推广阶段,应用开发相对滞后,应用匮乏又将反向制约硬件的普及。

其次是商业模式的创新设计。从现阶段看,可穿戴计算的收入基本靠硬件销售。以谷歌眼镜为例,它提供12GB内存,支持蓝牙和Wi-Fi,可拍摄500万像素的图像和720p分辨率的视频,内置16GB的闪存,还可与谷歌云存储同步。与其炫目外观与强大功能对应的是高昂售价,美国科技媒体预测其发售价格将约为1500美金。如此高昂的价格能否被普通消费者接受实在值得怀疑。除了价格对硬件销售的制约外,如何在硬件销售之外找到新的商业模式,将是下个阶段可穿戴设备发展的焦点所在。

最后还是隐私问题。移动互联网时代,可穿戴计算发展加剧了消费者对于个人隐私问题的担忧。可穿戴设备中的传感器收集了大量用户信息,包括用户的位置信息、购物信息、兴趣偏好、各项身体指标,甚至包括用户的脑中所想,以及外部环境及他人的各类信息。这些数据信息具有很强的私密性,若被不合理利用将引发一系列社会伦理问题。可穿戴计算使得每个人变成了直接的数据创造者,同时也成了被数据控制的人。若隐私问题不能得到有效解决,可穿戴计算的前途充满隐忧。