民国时期苏南自然灾害述论

2013-05-10胡孔发

胡孔发

(池州学院 历史与社会学系,安徽 池州247000)

江苏省委、省政府在制定“十五”计划时,对苏南、苏中、苏北三大区域作出了新的界定,把南京,镇江划入了苏南范围。如今的苏南包括5个市(苏州,无锡,常州,南京,镇江5市)。本文研究的区域主要是传统意义上的苏南地区,不但包括现在苏锡常三个市辖区,还包括无锡市下辖江阴、宜兴两个县级市;苏州市下辖张家港、常熟、太仓、吴江、昆山五个县级市;常州市下辖金坛、潥阳两个县级市。民国时期苏南地区自然灾害频发,并对经济社会产生了严重影响,本文拟该问题进行考察与阐释。

1 民国时期苏南自然灾害基本情况

灾害是指因自然力量的变化而给人类社会带来危害的事件或过程。灾害的发生,更多的属于自然现象,但人类可以通过自身的行动影响自然灾害发生的频次、规模。在我国历史上有记载的灾害种类繁多,其中属于自然灾害的主要有旱灾、水灾、风灾、霜灾、蝗灾、雹灾、震灾等多种。苏南地区由于其气候环境、地理位置等因素,一直以来就是自然灾害多发的地区之一。民国时期,苏南的生态环境遭到进一步破坏,自然灾害呈集中爆发的态势,爆发的频次,所造成的损失和破坏,都较以前严重。

1.1 水灾

水灾是中国自然灾害中最主要的灾种之一,是自然界中水分异常偏多或分布不均并造成人畜伤亡、财物损毁等损害后果的自然现象,属于气象灾害。邓云特先生在《中国救荒史》中指出,在诸多有记载的灾害中,给中国造成损失最大的是水灾。历代关于水灾记载的史料也层出不穷。中国古语亦云:“国欲昌盛,以除水、早为先”,“欲治其国者,治水”[1]212。可见古人就已经认识到水灾的危害性。

1912年,苏州下属沿江的圩口几乎均被洪水冲毁,田地多被淹没,“产米之地尽付洪波”,同年,苏州下辖常熟县因水灾闹荒,灾后饥民形成暴动,捣毁县衙[2]135,该年苏南地区灾害频繁,八、九月间江潮大上,沿江70余里,30余圩溃决告灾。1914年,江苏“入夏以来,先旱后蝗,继以大水”,蝗灾水灾相继发生,受灾地区遍及全省[3]。

1915年7月27日,苏州及其附近地区,遭受大旋风的袭击,风后大雨如注,持续近一天,这次暴雨雨量大,破坏性强,造成了房倒屋塌、大量人畜伤亡。

1916年江苏全省又普受水灾袭击,该年全国多处发生水灾,而江苏又是受灾最重的地区。7、8月期间,全省淫雨连绵不绝,导致河水湖水下泄不畅,一同爆涨,常州市,苏州市及其下辖的吴县,吴江、昆山等地,“田庐尽被淹没,居民溺毙无数”“秋禾尽淹,庐舍莫保”[4]42。

1919年太湖流域各县,入夏以后由于梅雨连绵不断;“浙、皖山洪暴发,直抵太湖,水势奇涨”。苏南地区的吴兴、吴江、吴县、宜兴、昆山、溧阳等县都受到水灾的袭击,有些涝灾还与江河洪灾先后发生或同时发生,内河的洪水无法排泄,形成了外洪内涝独特的灾害现象,灾后,“饥民不下万户”[4]31。1921年长江、淮河大水,苏、浙、皖3省惨遭水灾。苏南的吴县、宜兴、昆山、太仓等10余县圩堤基本溃决。同年,伏秋后又盛汛,加之骤雨平常,江湖顶托,形成外洪内涝,太湖地区发生数十年来少见的大水。“平地水深数尺,庐舍倾颓,哀鸿遍野”;同时沿江地区又受水灾、风灾影响,受灾地区共达58个县。其中吴县受灾最为严重,八、九月间降雨量达660.3厘米[4]34。

1922年8月底9月初,太仓县的浏河口堤危机四伏,最终被风潮冲陷。

1931年夏,苏南地区连续出现几次较大的降雨,降雨量大,湖水、河水、江水一同上涨,洪水无法排泄,泛滥成灾,太湖流域因此成为重灾区之一。武进县受灾尤重,该县在5月至7月连续暴雨,总雨量920.7毫米,江水位长期处于高位,导致河水无处宣泄,全县普遍受灾。同年常州水位最高5.59米(7月25日),受灾的田亩数多达33万多亩,“乡民号泣呼天,流离载道”。该年无锡亦遭受严重的水灾,导致大量田地被淹,交通中断,低洼处房屋尽毁,江阴等地颗粒无收[5]28-29。根据民国政府灾后调查,“各地平均水灾指数,(最高等于一百)列举如下:湖南,四八;湖北,五六;江西,六八;安徽南部,七二;江苏南部,五八;安徽北部,四九;江苏北部,六一。各省全数县份总指数,五九”[6]8。从中可以看出苏南地区的受灾程度。

1937年8月4日,江苏飓风袭境,江潮陡涨,常熟、沙洲一带受灾。

民国后期,苏南水灾相对较少,没有严重的大面积水灾发生,只有1948年和1949年两年遭台风袭击,台风后暴雨造成了洪涝灾害,但持续的时间较短,被灾的范围不大[4]9。

1.2 旱灾

旱灾亦是常见的自然灾害,但对民众的生活的影响往往更为严重,俗语亦有“水灾一条线,旱灾一大片”的说法。旱灾虽不像水灾那样来势汹汹,但是分布面积广,持续时间长,而且灾情的发生往往在缓慢发展,等到人们觉察到旱灾的威胁时,也就对它措手不及,无可奈何了。

民国时期受时局的影响,财政能力不足,科技水平低下,水利设施多处失修,对旱灾的抗战能力减低,一旦发生旱灾,人们缺少减轻灾害的办法。这一时期苏南的干旱类型以夏旱为主,间或夏秋连旱,灾情尤重。

1924年夏秋常州雨量特少,7至10月总雨量仅62.8豪米,禾苗枯黄。

1926年苏南地区旱灾,武进县知事在民众的要求下,发布告告示,禁屠求雨,亲自祈祷。同年9月,苏州亦连续数月未雨,土地干涸,秋收无望。

1932年,苏南继上年大水之后,再受灾害的侵袭,本年转为亢旱。苏锡常一带,数月不雨,农田干裂,禾苗枯萎。如无锡亦“两月不雨,天时亢旱,农田龟裂”,长时间的旱灾导致“而火警频传,日必数起”[7]。灾民的生活痛苦不堪。

1934年苏南地区又逢旱灾。《大公报》亦有详细的记载:“本年灾害之惨酷更甚于一二十年之水灾,南方各省赤地千里,禾稼尽枯。据官方估计,因灾所受损失总数在十万万元以上,灾区面积占全国总面积三分之二,全家自杀者时有所闻”[8]。该年《申报》也对这此江南地区的旱灾进行了调查,根据实业部中央农业实验所的估计,江、浙、皖三省本年旱灾损失,田亩受灾面积49453000市亩,浙江21790000亩,皖37027000亩;受灾田地面积占总田地面积百分率为:苏五四、浙五三、皖六九;主要农作物损失总估计:苏二万一千八百余万元,浙一万六千四百余万元,皖三万四千六百余万元[9]。可见这此旱灾造成的深重损失。邓拓在《中国救荒史》中对该年的旱灾亦有详细记载:“民国二十三年大旱灾,江浙农产损失亦极巨,据中央农业实验所调查,稻米损失占平常年产额百分之三七;高粱损失占平常年产额百分之二七;玉米占平常年产额百分之二九;棉花损失占平常年产额百分之三六;大豆损失占平常年产额百分之三十”[10]186-187。主要农作物的损失平均高达30.2%,旱灾严重威胁到民众的生活。

1934年苏南旱灾频发,地方志中也有多处记载,如《常熟市志》载:“入夏后天干无雨,农田龟裂,高田缺水无从插秧,全县受灾总129.4万亩,占农田面积163.6万亩的79.1%,共损失棉花约60万公斤,豆类约16万公斤,稻谷约855.5万斤”[11]116。《苏州市志》亦有记载:“夏季降雨量仅116毫米,致使太湖流域干旱,沿湖地区水位低落,汲水困难,禾苗枯萎,较高的地方因缺水不能插秧,栽秧失时,受灾严重”[1]204。另据《东方杂志》记载:“江南各市,如苏州、无锡及下辖各县等均蒙旱灾。河水干涸,水运断绝,民众生活困难,田禾枯萎的现象极为普遍”[12]。

严重的旱灾不但使作物难以下种,同时生长也受到损伤。1934年7月17日《常熟通信》记载,该县的所有田亩中,十分之六没有下种,已经栽种的作物也因缺水多数枯萎,据估计,及至秋收,最多不过三、四成[13]。

旱灾还威胁到普通民众的生活,饮水问题日益凸显。1934年7月2日《申报》记载:“入夏以来天气酷热,久旱不雨,河水干泅,城河河道浅淤,居民饮水困难,灾象以成,米价飞涨,背井离乡者日众”[14]。8月9日《苏州明报》记载:“连日雨量稀少,水位下降,四乡报荒者仍连绵不绝,请履堪救济”[15]。

秋后又逢雨水稀少,夏旱连着秋旱,旱灾加重,“吾乡秋冬以来,天气久晴,雨雪稀少,以致池涸井竭,洗浴饮水等事,颇见困难,担溜之声,已二月余未闻矣”[16]。可见旱灾的严重程度。

苏州下辖各县同样遭到严重旱灾,“吴县各乡,至今未得畅雨,各地灾情,甚过夏季,南太湖一侧,业已干涸见底,西山至东山,东山至吴江,东山至香山本来江洋一片,浩浩荡荡,一望无际。今则吴江至东山,只有一条狭隘河道。东西山及香山间之太湖,已然成为陆地,行人可以步行往来,东山河水,近日每担市价以涨至百文,山民向植花种桑麻或捕鱼为生,今则山地农作物,几完全干枯无收,湖中亦以水涸而无鱼可捕,实以至山穷水尽之境”[17]。这是当年《申报》对苏州地区旱灾的记载,描述虽然有夸张之嫌,但从中也可以看出当时苏州地区旱灾的严重程度。

1946年7至10月常州未下透雨(总雨量仅有151.8毫米),全县被灾亩数达23.8万亩,减产粮食1200 多万斤[18]1064。

1.3 虫灾

蝗灾是指蝗虫引起的灾变。一旦发生蝗灾,大量的蝗虫会吞食禾田,使农作物完全遭到破坏,引发严重的经济损失以致因粮食短缺而发生饥荒。蝗虫极喜温暖干燥,蝗灾往往和严重的旱灾相伴而生,有所谓“旱极而蝗”,“久旱必有蝗”之说。

我国蝗虫主要有3种:亚洲飞蝗、东亚飞蝗、西藏飞蝗。我国历史文献中记载的蝗灾主要是东亚飞蝗,其造成的危害也最大。根据成虫的时间来划分,东亚飞蝗可分为夏蝗和秋蝗两种。其特性具有普食性、合群性、迁移性等[19]。

干旱使蝗虫大量繁殖,迅速生长,酿成灾害的缘由有两方面。一方面,在干旱年份,由于水位下降,土壤变得比较坚实,含水量降低,且地面植被稀疏,蝗虫产卵数大为增加,多的时候可达每平方米土中产卵4000—5000个卵块,每个卵块中有50—80粒卵,即每平方米有20万—40万粒卵。同时,在干旱年份,河、湖水面缩小,低洼地裸露,也为蝗虫提供了更多适合产卵的场所。另一方面,干旱环境生长的植物含水量较低,蝗虫以此为食,生长的较快,而且生殖力较高。

1914年,江苏境内,“入夏以来,先旱后蝗,继以大水”,受灾地区遍及全省[1]208。

1925年,武进全县螟害损失稻谷130余万担,被视为天意[18]1047。

1926年9月苏州地区数月未雨,先前的夏旱延续成秋旱,早稻难有收成,当地民众均种植晚稻。秋后晚稻亦受虫害,先为螟虫,继而出现蝗灾。“晚稻收成,已在无望之中”[20]。该年蝗灾的记载屡见于报刊,“本年入春以来,大时不正,亢旱异常。兼之蝗灾奇重,以致稻穗枯稿,死伤甚多。”常熟县亦受蝗虫袭击,“本年入夏以来,亢旱成灾……于前夜暮色苍茫中,忽来大批蝗虫……”[21]

1928年常州发生飞蝗,百姓仍焚香点烛祈祷,许愿演戏酬神,不敢捕捉。演戏斋青苗祈求风调雨顺,延续至解放前夕[18]1048。

蝗灾之外,旱灾发生时或者灾后也时常伴随其他虫灾发生,如1925年无锡有稻螟记述,是年因螟害平均只收七成。1934年5月,常州一带,“忽发现一类害虫,长约一英寸,体软,有腹足多对,色分青褐,昼伏土中,夜出啮食秋禾及麦叶麦穗”,“农田秋禾及二麦遭虫伤害者,日益扩大”[22]。

1946年秋蝗灾严重,高达10省。并且“据调查所得,每年成灾区域相同者在江苏达二十三县,占总数79.31%,往往“今年为灾之地,即为去岁遭灾之区”[10]357,由此可见,蝗灾的续发性非常突出。

面对虫灾,苏南地区的民众采取各种措施来应对。“旅苏绅十金松岑君。签于今秋虫灾浩大,民生憔悴。非竭力除螟不可,因于日前制成握稻根器二具,赠予同里市田业会,以资提倡”[23]。受认知水平的限制,1935年无锡县发生秋蝗啄食稻禾,“乡民大起恐慌,一面设法兜捕,另有一部分迷信农民,昨特将乡间所奉之猛将神像抬出行会”[24]536。

民国苏南的虫灾主要是蝗灾,具有明显的季节性,多发生在夏秋两季。在所有的自然灾害中,大概也只有旱灾和水灾可以与它相比。

1.4 其他灾害

除却水灾、旱灾、虫灾之外,民国时期苏南地区还遭受到霜冻、地震、瘟疫等灾害的侵袭,给当地造成了重大的损失。其中有霜冻记载的12次,冻害较重者有:1918年冬季严寒,数月无雨雪。麦苗蚕豆大半干冻而死;民国1929年12月上旬严寒,滴水成冰。结冰数寸;1948年12月初,干旱又遭寒流袭击,解作物受冻严重[25]207-209。

苏南为水网区,有许多葵花塘与其他水生根茎作物,蚊虫滋生,极易传染疟疾。民国时期疟疾经常发生,常见记载。1912年,苏州多人患恶性疟疾,大多生命垂危。这一年中大部分时间受疟蚊的侵扰,民众别无他法,只能在门窗装上金属丝帘,以防止蚊虫飞入屋内。1913年,“卫生一道,无殊囊昔,时疫并未发生。惟疟疾病,厥状多凶,因此殒谢者,间有所闻耳”[26]107-108。

地方志中也多有疫灾的记载。常州地区有记载的年份为:1926、1927年霍乱,1937年霍乱、恶性疟疾、流行性脑脊髓膜炎,1942霍乱、疟疾,1943流行性脑脊髓膜炎,1944天花霍乱、流行性脑脊髓膜炎,1948年霍乱、恶性疟疾[27]85-87。苏州在民国时期也是疫病的重灾区,霍乱、疟疾、麻疹、伤寒、白喉、百日咳,肺结核等传染病,时有传播,屡见报载[1]326。除了以上类型的疫病,血吸虫病亦严重流行。同在苏南地区的无锡市,在民国时期散发或暴发流行性传染病有霍乱、疟疾、伤寒、天花、白喉、麻疹、流行性脑膜炎、猩红热等,其中霍乱危害最大,民众常受威胁。

2 民国时期苏南自然灾害的特点

民国时期苏南自然灾害频发,灾害种类繁多,通过对这一时期自然灾害的研究,发现其具有以下特点。

2.1 损失惨重

民国时期苏南的灾情报告,除了各地的地方志有所记载,当时的报纸也有很多的描述,从受灾人口可以窥见苏南地区灾情的严重程度。1919年太湖流域各县发生水灾,“吴兴、宜兴、吴县、吴江、昆山等县均告灾,受灾人口达100000人[28]。1921年苏南地区的大水,使吴县、宜兴、昆山、太仓等10余县圩堤溃决,波及范围达50余县。伏秋盛汛,陡起异常风潮,加之骤雨,江湖顶托,外洪内涝,太湖地区发生数十年来少见的大水。“平地水深数尺,庐舍倾颓,哀鸿遍野”;沿江又被水、被风,灾区共58个县。吴县八、九月降雨量660.3厘米。受灾人口达189096人[4]36。1922年,苏南又遭水灾,后又遭虫灾,受灾人口众多,达600000左右。1928年常州、无锡等地发生蝗灾,“百姓仍焚香点烛祈祷,许愿演戏酬神,不敢捕捉,演戏斋青苗祈求风调雨顺。”结果导致灾情加重,受灾人口达105320人,1932年,苏南继上年大水之后,本年转为亢旱,苏南无锡、常州一带,数月不雨,农田干裂,禾苗枯萎,《中华民国统计提要》在统计本年江苏灾情时,列16被灾县市,当系指徐海等旱区,而未将疫区统计在内,然统计灾民数则有2114200人之多[29]446。在国民政府和国民党中央所在之省,据官方自己公布之数据,其疫区占各省第一;灾民数目仅次于河南、山西和湖北,占于第四。1938年根据当时《大公报》记载,受灾人口为200000人[30],从以上的数字可以看出,苏南地区的灾害破坏严重,每次灾害爆发后,受灾人口众多,范围广。

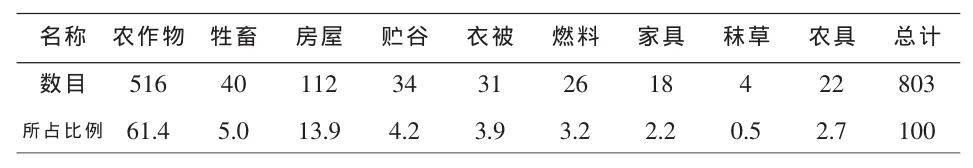

民国时期苏南屡遭水灾,损失惨重,最为严重的当属1931年。该年长江中下游地区发生特大洪水,长江水位一直较高,太湖流域因七月连续出现几次较大的降雨导致河水盛涨,湖水、江水共托,排泄不畅,泛滥成灾,成为重灾区之一。这次水灾作受到社会各界的关注,金陵大学农业经济系当年在灾后组织了调查,学者对这次调查评价较高,“不但可供目前经济事业之参考,且亦足为将来预防方面之借鉴”[6]220。虽然这次抽样调查受经费的限制取样有限,只选取了少数典型村庄,所得到的结论也难免有偏差,但总体上能够反映出这次灾情的原面真貌。金陵大学农经系在灾后对苏南11县调查所得的数据,从中可以看出苏南地区在这次水灾中所受到的惨重损失(表1-3)。

表1 1931年苏南水灾农民离村统计调查(被灾11县的调查)

表2 1931年水灾苏南农家之损失(单位:万元)(被灾11县的调查)

表3 1931年苏南受灾地区水淹的深度

在中国历代农业生产所遭受的各种自然灾害中,旱灾的损失最为严重。旱灾发生次数频繁,而且每次发生,受灾之区往往蔓延数省,面积广大,非限于局部[31]2。民国时期苏南的旱灾,以1934年为重,据《申报》在1934的调查报道:江苏受灾田地面积占总田地面积的54%,主要农作物损失总估计江苏达二亿一千八百万元。

苏南的瘟疫,以1932—1934年为重,自1932年6月开始,苏州天气逐渐升高,疫病便渐露头角,至该年夏季高温时,疫病一度稍息后又复猖撅,死亡者众多。疫症尤以吴县农村最为嚣张。小田庄全村十一户,无一幸免,死亡13人。病者8人,其附近村庄人,纷纷躲避。周边香山、唯亭、周庄、金墅镇等地,霍乱、痢疾多发。九月份后,疫病转向城区,根据当年公安局呈报给县府的死亡统计,疫病无数,多为伤寒[32]。1933年,霍乱、伤寒流行,患者 548人,死144人。1934年,各种传染病继续爆发,据《苏州明报》6月14日记载,患者468人,死10人。三年共计感染者1029人,死亡26人。

2.2 灾害频繁

民国时期苏南自然灾害频繁,几乎是年年有灾,甚至一年数灾。表4中列举了苏南地区较常见的9种自然灾害,从1912年到1948年间,受灾的县数达560,平均每年受灾的县数为15.6次。其中遭受水灾的县数为272,平均每年受灾的县数为7.6;遭受旱灾的县数念平均为3.9;遭受虫灾的县数年平均为4.6;遭受风灾的县数年平均为0.83,遭受雹灾的县数年平均为0.28;遭受震灾的县数年平均为0.22,遭受疫灾的县数年平均为2.9,从中可以看出,民国时期苏南的灾害主要以水灾、旱灾、虫灾、和疫灾为主。

表4 1912—1948年苏南历年受灾县数统计表

民国时期苏南的灾害还呈现多灾并发、纵横交错的局面,同一年中,出现多种灾害的年份有6次。从灾害发生的规律来看,不同灾害可以同时发生;可在不同的时间发生;亦可以前后相继发生。从表5可以看出,如1934年就出现旱灾、蝗灾、疫灾三种灾害齐发,早灾、水灾、霜冻、风灾、虫灾、雹灾、地震等种灾害在不同年份内发生过,同是这些灾害在1913年至1928年内,也在不同的年份同时出现过。不同灾害的相继发生,最典型的莫过于旱灾与蝗灾,古语云:“旱极而蝗”,“久旱必有蝗”。这样的记载在苏南地区也时有发生。1926年9月,“苏州连续数月未雨,土地干涸,秋收无望,苏州乡民均种晚稻。秋后螟虫为灾,继而出现蝗灾”[33]。1931年苏南地区出现严重水灾,“乡民号泣呼天,流离载道,交通中断,田地被淹,房屋被毁”[5]28-29。水灾后会同样导致大面积农作物减产甚或绝收,引发饥荒,进而引发疫灾。水灾还会造成水质严重污染和其它有害生物的大量繁生,由此严重摧残灾民的生命健康。1931年,苏南地区水灾后,气温逐渐升高,“疫势非常猖獗,昨发生27起,死亡2人,自发生至今,时仅两周,送入隔离病院得,据悉不下500名,死亡者日有数起”[34]。

表5 民国时期苏南一年内发生2种或以上自然灾害统计表

2.3 灾害具有季节性

苏南地区太湖平原,属暖温带向亚热带的过渡气候型,其独特的气候特性导致了该地区天气多变,年际间降雨分布不均匀,一年中降雨也呈明显的季节性。整体上降雨主要发生在夏季和秋季,春夏之交降雨较少,秋冬之交最少。降雨的不均匀也就导致了水灾发生的相对季节性,水灾主要发生在夏秋两季[35]234。

旱灾也以夏季、秋季居多。由于夏季高温,水汽蒸发量高,一旦连续数天无雨便导致旱灾。民国时期苏南地区夏季共发生旱灾12次,秋季出现旱灾7次。其中夏秋两季连续发生干旱共6次。

除却水灾和旱灾,其余灾害发生的时间也具有季节性。龙卷风主要发生于每年6至8月,其中7月最多。虫灾主要发生在夏秋两季,以秋季居多。

3 民国时期苏南自然灾害的影响

民国前期苏南的灾荒频发,不但损失惨重,也加重了生态环境的负担,导致局部地区生态环境的恶化,同时也破坏了苏南社会的平衡,出现生态恶化与灾害频发的恶性循环。“在社会历史正常情况下,社会本身是一个平衡、有序、稳定的自组织结构。灾害的发生破坏了社会机体的这种状态,导致失衡、无序和非稳定现象的出现”[36]285。灾荒的频频发生,势必会给苏南地区的社会带来种种不利影响。

自然灾害对人类影响的第一步就是通过天文、地质、气象、水文和生物现象的异常变动产生物理的、化学的或生物的作用,造成生态环境短时间或长时间的危机和恶化,从而破坏人类赖以生存的自然环境。这里的自然环境包括两个方面:一是“天然自然”,即未经人类改造过的由四大圈层相互交接而成的地表自然界,也就是自然生态系统;一是“人工自然”,或称“人化自然”,即人类出于自身生存和发展的需要对自然生态系统进行改造和调控而形成的人类生态系统,如城乡聚落、交通通讯设施、能源供给系统、水利灌溉工程、农田、牧场等各种人工自然产品,还有人类改造和控制自然的物质技术装备等,大多灾害对这些方面都有影响,只是作用的形式、范围和程度各有不同,而且由于人类生态系统在不同的地区不同的历史时期有着各自不同的内容,所以自然打击的重点也有很大的差别。

灾害对乡村生态环境的最大威胁莫过于对农田生态系统的破坏。其中最主要的致灾因素就是水旱灾害。苏南本身就属于生态比较脆弱的地区,灾害的影响就更加明显。一方面,灾害导致大量人口死亡和流亡,从而使大量土地无人耕种而荒芜;另一方面,灾害直接导致田地无法耕种而荒芜。灾后歉收或绝收的现象普遍,灾后各地都有抢米风潮的出现。1934年,长江中下游地区旱灾严重,大量田地歉收或绝收。豫、皖、苏、浙四省饥民生活难以为继,在两个月内便发生抢米事件多起,其中较大规模有22起,参加人数多达百至一、二千以上[12]147。中国经济情报社主编的《中国经济论文集》中亦有抢米风潮的记载:“吴江浦房村等乡民前往震泽抢米时,有些人拿了锄头等物,警察到场开枪弹压的时候,有些人且夺了枪械,与官警冲突,殴伤多人”[37]133-134。当时的报刊亦多有记载,《晨报》在1935年12月29日载:“(苏州)前日上青乡、便庙乡两处农民,共2000余人,分往车坊公安直辖六分住所请愿,手持镰锄,要求减免租米……后被四周巡官率警驰往开枪惊退,并拘获为首者李根虎等四名,至下午集合乡民五六千人,拥往警所交涉,声势浩大……结果警局退让,将被捕乡民释放,被告无事”[25]1020。

灾荒的发生加剧了社会的动荡。民国时期苏南地区时常发生“抢米”风潮以及饥民暴动等反抗斗争,据现有资料可查的达199起。灾荒影响的程度影响到反抗斗争的规模,其中规模较大的都发生在遭受灾害严重的年份,尤以1931年和1934年为最。抢米风潮的出现也与当时不法商人在灾后囤积居奇相关,“可以肯定的是,在那些粮食供给己相当商品化,从而比其他地方更易感受到粮价上涨的影响的地区——这些地区也是最城市化的地区一一最直接受到威胁的‘富户’也正是那些控制着商业城镇的人,因为大部分可获得的粮食正是囤积在这些城镇里”[38]47-48。不法商人的行为抬高了粮价,加重了灾民的负担,也引起了灾民和粮商之间的冲突。由于民国时期苏州商品化程度较高,这些暴动也主要集中发生在以苏州地区为中心的地区。

苏南多起因抢米风潮的出现,反映了当时人们饥荒的严重程度,灾害引发了大批的灾民,灾民因物质匮乏使机体免疫机能下降,伤寒病、霍乱、回归热、疟疾等疾病广泛流行。一般的社会变动所导致的人口流动,一方面加速传染病的流行,另一方面破坏食物供给系统从而影响传染病的发病率。灾害引发的人口流动使他们进入一个新的生态系统或者环境当中,容易受到常见病的侵袭或者引发疫源性疾病。大灾之后的大荒和流亡使民众肌体免疫功能大大降低,也极易感染常见病。与此同时,灾害造成环境恶劣、田地荒芜和牲畜减少,一些病原体的活动大大加强,甚至传播媒介的习性发生改变。灾害不仅是各种社会力量的相互对抗,而且是各种生态因子的相互作用。

生态的恶化加剧了虫灾的发生,民国时期苏南森林资源损失严重,森林遭到大量砍伐,当时社会有识之士已经认识到森林采伐的严重性,“在世界上再没有中国像那样采伐森林之盛了,这完全是军阀残暴行为的结果”[39]。植被的破坏使生态环境进一步恶化。树木和森林本身具有多重的生态功能,它可以起到净化空气、调节气候和水分,改变低空气流,阻挡风沙,减轻洪灾、涵养水源、保护农田等作用,同时它也具有抵御自然灾害如虫灾的能力。滥伐森林使20年代以后中国的气候在不断恶化,这也为苏南地区虫灾的发生提供了温床。例如,蝗虫看见成片的茂密树林时,一般是翔而不下。因此,植树造林也可以在一定程度上避免蝗虫对农作物的为害。

在另一方面,虫灾又进一步加剧了生态环境的压力,对民众的社会生活造成多方面的恶劣影响。蝗灾发生的地区,由于“蝗虫往往因飞入池井而溺毙,腐烂的尸体遂将水道塞住,食水因而含有毒质”,水源常常会遭到严重的污染、变质,“时常使该处居民因饮了这种有毒的水料,而患时疫”[35]72。水源附近的民众中往往会引发瘟疫,而民国时期医疗水平低下,瘟疫便成蔓延之势。

蝗虫所到的地方,也就意味着严重的蝗灾,农作物遭到毁坏,灾后缺粮成为必然的现象,致使大量百姓饿死,没有饿死的人要么选择逃荒,要么也因气力虚弱无暇顾及大批死亡的人群;加之蝗灾多发生在夏秋之际,高温炎热,尸体极易腐烂得不到及时的掩埋,因而瘟疫的发生和蔓延就往往不可避免。无锡、苏州的市志中多有记载。

苏南地区人口密集,人地矛盾突出。地处太湖下游吴县、吴江境内的东太湖,承担太湖泄水的重任,位置极为重要,也极易淤积,土壤肥沃,易于种植。从光绪年间开始以来就成为农民私垦的场所,沿湖的浅滩不断被农民开发,民国以后围垦的风气更甚,规模日益扩大,至1931年仅吴江县境内就有围垦湖田95000余亩[40]。大旱年份,沿湖浅滩更是农垦的好场所,无地少地农民从四周蜂拥而至,出现大批商人雇民围垦。1934年大旱期间围垦日益严重,至1935年夏达到顶峰,围垦面积相当于东太湖的五分之四。更有甚者,此次围垦者在吴淞江、娄江两条泄水干河筑坝,断流造田。这样不计后果的围垦危害甚大,一方面减少了湖水的来源,降低容量,同时又失去了两条排泄湖水的干道,致使河流不畅,沿湖各处生态调节能力大大降低,遇到水灾时必泛滥成灾,而干旱时原来围垦的数百万亩农田又面临缺水的威胁。围垦的泛滥也触动了很多以湖为生渔民的利益,纷纷抵制围垦,避免与水争地,保证自己的基本生活,出现多次渔民集体上访,希望政府能出面调解。围田农户与沿湖渔民间的矛盾冲突不断,不可收拾,“几乎酿成了流血渗剧”[41]124。这次因围垦而出现的大规模冲突是在1934年大旱灾之后出现的,看起来似乎有一定的偶然性,但从中可以看出,随着民国时期苏南自然灾害的不断发展,生态环境在灾后更加恶化。

[1]苏州市地方志编纂委员会.苏州市志[M].南京:江苏人民出版,1995.

[2]扬州师院历史系.辛亥革命江苏地区史料[M].香港:大东图书公司,1980.

[3]申报[N].1914-08-05.

[4]苏州地区自然灾害状况[G].内部资料.苏州档案馆馆藏.

[5]中国第二历史档案馆.1931年江苏大水灾档案资料选辑[J].民国档案,1991(4):28-29.

[6]金陵大学农学院农业经济系.中华民国二十年水灾区域之经济调查[G].金陵大学农学院农业经济系,1931.

[7]大公报[N].1932-06-02.

[8]中国第二历史档案馆,民国以来历次重要灾害纪要(1917一1939 年)[J].民国档案,1995(1):5-10.

[9]申报[N].1934-09-15.

[10]邓云特.中国救荒史[M].北京:商务印书馆,1993.

[11]吴伯民,等.常熟市民政志[M].苏州:古吴轩出版社,1994.

[12]目前水深火热的灾荒[J].东方杂志,1935(5).

[13]申报[N].1934-07-17.

[14]申报[N].1934-07-06.

[15]苏州明报[N].1934-08-09.

[16]木铎周刊[N].1934-01-07.

[17]申报[N].1934-09-07.

[18]常州市地方志编纂委员会.常州市志[M].北京:中国社会科学出版社,1995.

[19]吴福祯.中国蝗虫问题[J].农村经济,1935(9).

[20]吴江[N].1926-09-07.

[21]吴江[N].1926-09-26.

[22]大公报[N].1932-06-02.

[23]申报[N].1934-09-11.

[24]浙江省昆虫植病学会.昆虫与植病[M].杭州:浙江省科技协会,1983.

[25]章有义.中国近代农业史资料:第三辑 1927-1937[M].上海:三联书店,1957.

[26]陈允昌.苏州洋关史料[M].南京:南京大学出版社,1991.

[27]常州市档案馆,常州市地方志编纂委员会.常州地方史料选编[G].内部影印.常州:常州市地方志编纂委员会办公室,1984.

[28]申报[N].1919-09-21.

[29]国民政府主计处统计局.中华民国统计提要[M].北京:商务印书馆,1936.

[30]大公报[N].1938-09-09.

[31]梁庆椿.中国旱与旱灾之分析[J].社会科学杂志,1935(1).

[32]苏州明报[N].1932-08-15.

[33]吴江[N].1926-09-07.

[34]苏州明报[N].1931-08-26.

[35]李文海,等.近代中国灾荒纪年[M].长沙:湖南教育出版社,1990.

[36]王子平.灾害社会学[N].长沙:湖南人民出版社,1998.

[37]中国经济情报社.中国经济论文集 :第一辑[M].上海:上海生活书店,1936.

[38][法]魏丕信.18世纪中国的官僚制度和荒政[M].徐建青,译.南京:江苏人民出版社,2003.

[39]陶直夫.一九三一年大水灾中中国农村经济的破产[J].新创造,1932(1).

[40]曹俊,翟伟.试论1927-1937年间中国的灾荒[J].学海,1996(2):72-75.

[41]1934年中国经济年报:第1辑[M].上海:上海生活书店,1935.