中文版网络成瘾量表的比较研究

2013-05-07杜高琴

杜高琴

(湖北汽车工业学院 人文社科系,湖北 十堰 442002)

据中国互联网信息中心最新发布调查报告显示,我国互联网用户人数已达5.13亿,其中青少年(11至19岁)约占27%[1]. 互联网给学习、交际和工作等带来了极大的便利,同时,其消极影响也在侵蚀着人们的身心健康,其中较为典型的就是网络成瘾(Internet Addiction)问题. Yong是第一个提出网络成瘾概念的学者,将其界定为一种应对机制上的物质成瘾,并参照 DSM-IV(Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder -IV)鉴别物质依赖的7条标准作为鉴别网络成瘾的依据,符合3条或3条以上就可以被判定为网络成瘾[2]. 在临床上,国内外学者也称网络成瘾为互联网心理障碍IAD (Internet Addiction Disorder),病理性互联网使用 PIU (Pathological Internet),网络依赖 ID(Internet Dependence),强迫性互联网使用 CIU(Compulsive Internet Use)等,这些概念从不同角度对网络成瘾进行了界定,但基本含义是一致的. 无论是精神卫生学,还是临床心理学,对网络成瘾的诊断与测量都做了较多的探索. 在精神卫生诊断方面,医生多采用DSM-IV标准. 而临床心理学家,则更为细致地探索了网络成瘾的结构和临床症状,抛弃了网络成瘾是否的判断标准,将其看成一个连续的过程,对网络成瘾的程度有更为细致的划分. 国外心理学界,在网络成瘾测量方面开发了很多量表,如Young提出的8项标准[3],Morahan-Martin和 Schumacher编制的病态网络使用量表PUS(Pathologic Use Scale)[4],WidYantoL等网络成瘾测验IAT(Internet Addiction Test)[5],Davis等在线认知量表OCS(Online Cognition Scale)[6]等. 而近年来,随着移动通讯终端的快速普及,互联网越来越早的进入到青少年的日常生活中. 随之而来的网络成瘾问题也日益受到社会的关注. 国内心理学家除了翻译和修订国外量表外,也开发了适合青少年的量表. 这些量表为研究网络成瘾的成因、基本症状等奠定了良好的基础,但在临床心理教育实践中如何选择合适的量表,它们之间有何异同,目前还没有相关研究进行分析和比较. 本研究收集了国内学者开发并引用率较高的“网络成瘾”测评量表进行比较分析,旨在为临床心理教育实践提供指导.

1 研究对象与方法

1.1 研究对象

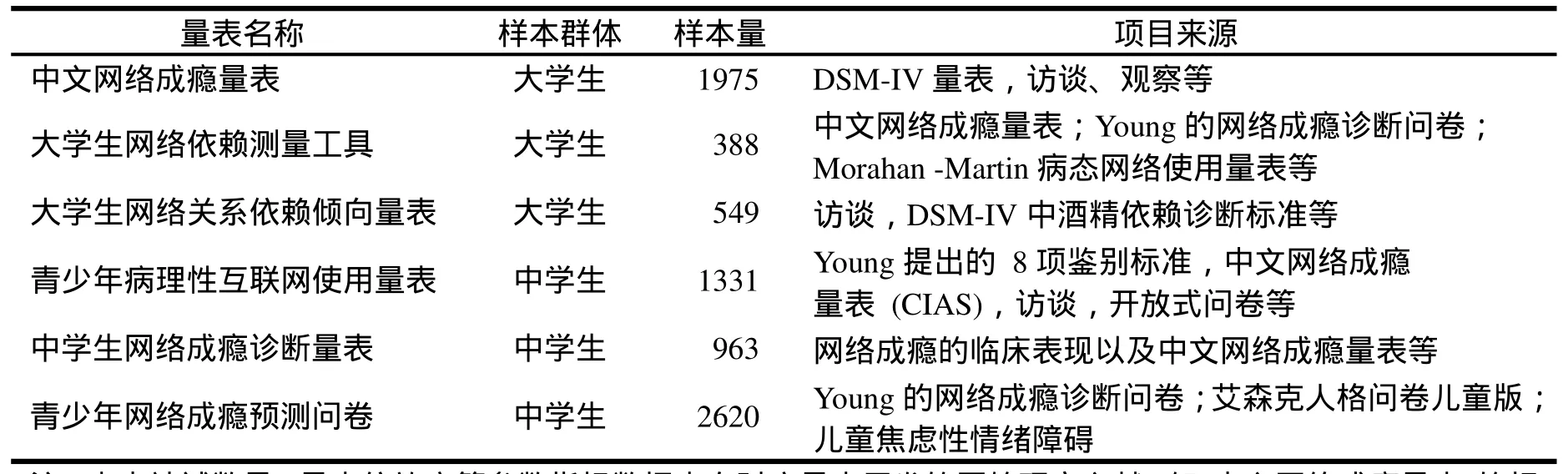

选取在国内核心期刊上发表的6种网络成瘾量表为研究对象,量表描述如表1.

1.2 研究方法

通过文献资料分析,比较6种发表在中文核心期刊上的中文版网络成瘾量表的结构、编制过程、被试以及测量学信息,来对比各自的差异与优缺点.

表1 中文版网络成瘾量表信息

2 结果与分析

2.1 量表编制样本与项目来源

从表2可以看出,6种网络成瘾量表的样本群体主要集中在中学生和大学生,编制量表时,都采用了较大的样本. 在项目来源上,既有吸纳国外的研究成果,如DS M- IV、Young的网络成瘾诊断问卷,Morahan-Martin的网络成瘾诊断问卷等,又有研究者自己的观察、访谈和临床经验的积累.

表2 量表编制的样本与项目来源

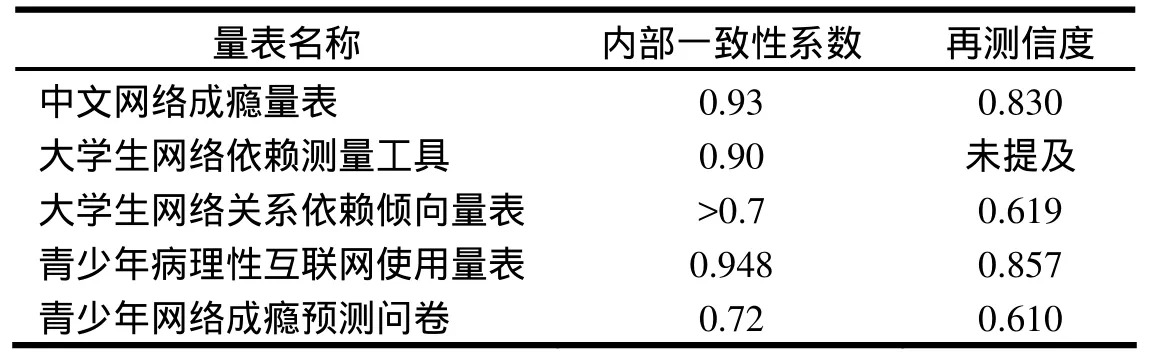

2.2 量表信度指标

从量表编制的测量学理论看,只有《中学生网络成瘾诊断量表》是在项目反应理论指导下编制的[7]. 项目反应理论克服了经典测量理论信度估计精度不高、误差指标笼统单一的缺陷[8].具体结果分析发现,该量表将测量误差控制在0.195 2水平,小于0.2,达到了项目反应理论的信度要求. 剩余5种均在经典测量理论下编制,主要考察内部一致性和再测信度. 从表3(数据来源同表2) 可以看出,各量表的信度指标都符合统计要求.

表3 经典测量理论指导下的各量表信度

2.3 各量表效度

2.3.1 结构效度

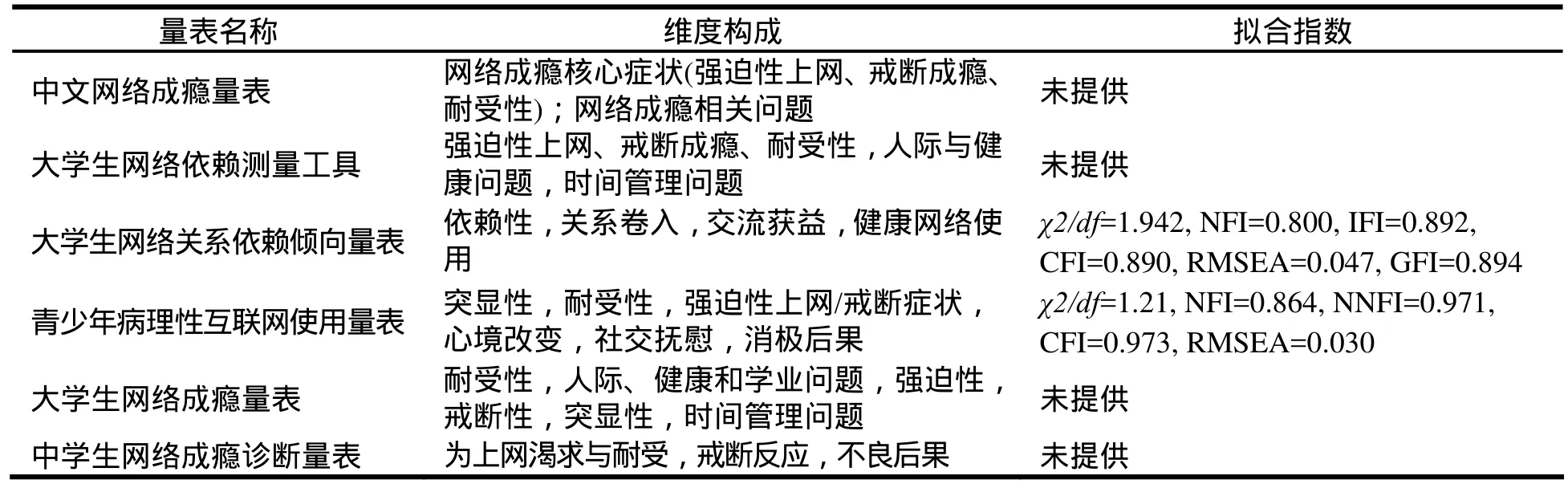

分析文献资料发现,各量表的项目数从13到38个不等,量表的维度最少有3个,最多有6个. 在文献内容中,多数量表项目采用负性症状描述,只在《大学生网络关系依赖倾向量表》[9]中,“健康网络使用”这个维度项目采用了正性症状描述. 从量表的维度构成看,虽然在数量上有差异,但在具体内容上,基本因素是一致的. 各量表的详细结构如表4所示(数据来源同表2),不足之处是很多研究者没有从验证性因素分析的角度对量表结构进行验证,如《中文网络成瘾量表》[10]、《大学生网络依赖测量工具》[11]、《大学生网络成瘾量表》[12]等,仅单纯从探索性因素分析出发,因此,无法考证因子划分的合理性.

表4 各量表结构及其结构效度

2.3.2 实证效度

实证效度主要反映在特定情境下对个体行为估计的准确性. 经分析发现,6种量表都采用另一种或多种相关心理学变量作效标,进行效标关联效度分析. 常用到的效标变量有SCL-90等. 此外采用命中法考察其实证效度,如让确诊的网络成瘾群体参加测试来确定能否正确识别. 总体而言,以上中文网络成瘾诊断量表具有良好的实证效度.

3 讨论

本研究尝试把6种中文版的网络成瘾量表做对比,发现各个量表从测量学上基本符合统计要求,但每一种量表都有差异. 主要原因有以下几点:

第一,对网络成瘾的概念界定存在差异. 如昝玲玲等人编制量表时,将网络成瘾的本质界定为行为成瘾,强调了个体网络行为的失控性和强迫性给自身心理、躯体和社会功能的损害[7]. 而国外学者Davis的病理性互联网使用的认知行为模型,则强调网络成瘾者的认知障碍,即个体对网络行为的非适应性认知,并没有单纯询问被试在网络上的行为内容、频率和强度[6,13]. 非适应性认知主要包括两种认知失调,即自我认知失调和现实认知失调. 自我认知失调者频繁思考与网络有关的问题,对现实生活缺乏兴趣;现实认知失调者认为网络才是自我价值实现的唯一平台,真实社会环境并不重要,持“全或无”的扭曲认知方式[14]. 但Davis的非适应性认知观点忽略了行为的症状问题,也就是病理性互联网使用者的认知和行为导致了哪些不良后果. 因此,雷雳和杨洋在编制《青少年病理性互联网使用量表》时,对网络成瘾(或是病理性互联网使用)的定义综合了认知、情感以及行为症状,并通过因素分析提出了6条诊断标准:突显性,指用户的思维和行为活动的中心就是网络;心境改变,即利用网络来改善消极的心境;社交抚慰,指用户感到通过网络社交更安全与舒适;耐受性,指不断增加上网时间与投入程度从而持续获得满足感;强迫性上网/戒断症状,即对网络有近似于强迫性的迷恋,停止使用会产生负性的生理与情绪反应;消极后果,指过度使用网络带来的人际、健康和学业问题[15]. 就已有国内外研究来看,网络成瘾的认知、行为和结果三维评估模式已经得到了相关研究的广泛认可[16-17].

第二,样本差异. 本研究中涉及的6种量表,涉及的群体为成年人(大学生)和青少年(中学生),基于样本差异也可能导致量表开发结果上的差异,主要体现在以下三个方面. 其一,两类群体的网络认知与网络行为存在差异. 相比青少年,成年人由于有较为稳定的世界观、人生观和价值观,他们对网络不良信息、网络行为与言语模仿等具有较好的判断力. 其二,青少年的逻辑思维和辩证思维正处在一个快速发展时期,量表中如果出现了判断,青少年作答的信效度就受到了质疑. 同时,网络成瘾应该是一个连续的变量,有程度上的渐进过程. 因此,部分量表使用“是、否”(比如回答“是”记1分,“否”记0分)计分,就很难判断被试的真实情况. 较成年人而言,Likert式量表更适合青少年的判断[15]. 其三,我国地域和城乡差异明显,由此造成的青少年对网络的认知也不同. 如同一年龄段的青少年,东西部地区学生在接触互联网的时间、频率等方面存在较大差异,由此造成的网络使用心理体验也不尽相同.

第三,测量理论和项目来源不同. 一方面,不同的测量理论指导下的量表编制与统计分析过程是不同的,这会引起量表结构及项目的差异. 如本研究中有5种量表是在经典测量理论指导下编制的,其中一个很重要的局限是对信效度等参数估计依赖于样本特征,一旦取样存在偏差就会导致参数估计偏差过大. 因此,摆脱样本依赖性或减少对样本的依赖就显得尤为重要. 昝玲玲等编制量表则采用了项目反应理论来指导,以弥补相关量表的缺陷. 其突出特色就是将网络成瘾者的潜在心理特质进行数学模型化,把反映网瘾者水平的特质变量代替量表总分作为回归曲线的自变量,从而构成项目特征曲线,以此达到参数估计的准确性,减小了对样本的依赖[8]. 另一方面,量表项目来源不同,也会导致量表结构及诊断标准的变化. 6种量表的项目来源,既有直接翻译修订国外量表条目的,也有通过访谈、开放式问卷和临床实践经验总结获取的资料. 不同研究者侧重点不尽相同,由此导致很多问卷生态效度较低,只适合特定的人群.

4 小结与展望

6种中文版的网络成瘾量表,体现了国内学者对网络成瘾的概念、结构和诊断标准由浅入深的探索过程. 就已有研究来看,可以形成的共识主要有以下几个方面:首先,网络成瘾(病理性网络使用)是一个连续的过程,诊断时不能采用单纯的“是非”标准. 同时,考虑到自陈式量表的主观性,在实践中应结合临床表现、生理指标等客观标准;其次,网络成瘾结构应该包括认知(对网络和现实生活的弯曲认识)、行为(强迫性不断增加网络活动投入)和结果(给学业、社会功能和生理等带来消极后果)三个方面;再次,网络成瘾量表鉴别参照点(或常模)的建立存在较大困难,其准确性易受质疑. 因此,量表只能是临床诊断的辅助手段.

尽管上述共识为网络成瘾的研究提供了一定的框架,尤其是为发现网络成瘾的诱因提供了必备的测评工具,但现有研究仍存在一定局限. 首先,部分量表的编制还存在一定的统计方法失误. 如混淆了因素分析中探索性因素和验证性因素的区别,二者混用的情况较多. 同时,量表信效度的参数估计也不够完善,信度效度指标单一,比如缺少重测信度、效标效度和结构效度等等. 此外,随着项目反应理论和概化理论的不断发展,研究者在严格使用经典测量理论开发测评工具的同时,应尝试运用最新的理论指导研究. 其次,从网络成瘾的研究方法和主题看,已有研究手段多数为问卷量化研究,量表项目也是从单一的网络成瘾这一消极角度出发. 未来研究应加强网络成瘾的本土化,将观察、访谈和个案研究等质性研究技术应用于量表的编制,更加注重生态效度. 就网络成瘾研究的本土化而言,应紧密联系青少年心理与认知发展实际,通过已有跨文化研究的数据,寻找符合我国青少年网络成瘾诊断的新指标. 特别要克服自陈式量表的局限,就必须编制网络成瘾临床诊断的他评量表,如父母评估、同伴评估与医生评估等. 此外,由于目前积极心理学思潮在国际及国内产生了重大影响,对理解心理健康给予了新的取向. 国内已有学者做了相关的实证研究,如程科和黄希庭提出了健康人格取向的大学生心理健康结构,以此来对疾病模式的心理健康结构做有效的补充[18]. 因此,有关网络成瘾量表的结构及其指标,未来研究应考虑站在另一种角度——从健康上网角度来反映网瘾者的心理特质,更有利于对网络成瘾者进行有效的干预,对现实心理咨询与治疗也具有重要的实践价值. 再次,已有研究关于量表的编制,缺少具有临床经验的心理学工作者的参与,应该鼓励医生、教育学工作者与心理学工作者合作并开展研究工作,增强学科间的交叉融合. 最后,在样本选取上,多数研究都是同一地区的被试,样本本身的代表性存在局限. 未来研究一方面需要提高样本的代表性,另一方面要通过最新的心理测量学理论克服样本对量表开发的影响,如项目反应理论和概化理论应适当应用于量表的开发.

[1] 中国互联网络信息中心. 2012年中国互联网发展状况统计报告[EB/OL]. (2012-11-08)[2012-11-16]. http://www.cnnic.net.cn/research/bgxz/tjbg/201201/P020120118512855484817.

[2] YOUNG K S. Psychology of computer: XL. Addictive use of the Internet: a case that breaks the stereotype [J]. Psychological Rep, 1996(79): 899-902.

[3] YOUNG K S. Internet addiction: The emergence of a new clinical disorder [J]. CyberPsychology & Behavior, 1998 (1): 237-244.

[4] MORAHAN-MARTIN J, SCHUMACHER P. Incidence and correlates of pathological internet use among college students [J]. Computer inhuman behavior,2000(16): 13-29.

[5] WIDYANT L, MCMURRAN M. The psychometric properties of the Internet addiction test [J]. CyberPsychology & Behavior, 2004, 7(4): 443-450.

[6] DAVIS R A, FLETT G L, BESSER A. Validation of a new scale for measuring problematic Internet use: Implications for reemployments screening[J].CyberPsychology & Behavior, 2002, 5(4): 331-345.

[7] 昝玲玲, 刘炳伦, 刘兆玺. 中学生网络成瘾诊断量表的初步编制[J]. 中国临床心理学杂志, 2008, 16(2): 123-125.

[8] 戴海琦, 张 锋, 陈雪枫. 心理与教育测量[M]. 广州: 暨南大学出版社, 2007.

[9] 钱铭怡, 章晓云, 黄 峥, 等. 大学生网络关系依赖倾向量表(IRDI)的初步编制[J]. 北京大学学报: 自然科学版, 2006, 42(6): 1-6.

[10] 陈淑惠, 翁俪祯, 苏逸人. 中文网络成瘾量表之编制与心理计量特性研究[J]. 中华心理学刊, 2003, 45(3): 279-294.

[11] 白 羽, 樊富珉. 大学生网络依赖测量工具的修订与应用[J]. 心理发展与教育, 2005(4): 99-104.

[12] 杨晓峰, 郑 雪. 大学生网络成瘾的量表编制及其与心理健康的关系研究[J]. 中国特殊教育, 2008(5): 65-72.

[13] DAVIS, R A. A cognitive-behavioral mode of pathological internet use [J]. Computers in Human Behavior, 2001, 17(2):187-195.

[14] 张 锋, 徐 梅, 朱海燕. 病理性互联网使用行为研究的新进展[J]. 教育研究与实验, 2005(1): 46-51.

[15] 雷 雳, 杨 洋. 青少年病理性互联网使用量表的编制与验证[J]. 心理学报, 2007, 39(4): 688-696.

[16] 雷 雳. 青少年“网络成瘾”干预的实证基础[J]. 心理科学进展, 2012, 20(6): 791-797.

[17] DEMETROVICS Z, SZEREDL B, ROZSA S. The three-factor model of Internet addiction: the development of the problematic internet use questionnaire[J]. Behavior Research Methods, 2008, 40(2), 563-574.

[18] 程 科, 黄希庭. 健全人格取向的大学生心理健康结构初探[J]. 心理科学, 2009, 32(3): 514-516.