略论抗战时期后方城市游资及其危害

2013-04-29钟华英

摘要:抗战时期后方城市游资通过多种途径汇集。这些游资形成的原因在于资本的运利本性、后方城市工业基础差、战争的影响和国民政府经济政策的导向的误区等,使大量资本“不愿、不能、不敢、不想”投资工业实体,从一般商品货物囤积到土地购置,游资无所不炒。其对后方城市百姓生活带来了灾难性影响,导致城市产业的空心化。城市的繁荣随抗战结束而昙花一现。

关键词:抗战时期;后方城市;游资;危害

中图分类号:K265 文献标识码:A 文章编号:1003-854X(2013)05-0111-04

“商业的发展依赖城市的发展,而城市的发展也要以商业为条件”。抗战爆发后大后方城市的大发展,商业起的作用不言自明,已有许多学者进行了梳理与论评。但是,对于大后方城市商业游资的畸形发展对城市发展和社会经济发展带来之破坏与伤害,却鲜有论及,笔者抛砖引玉,就教于同仁。

一、后方城市游资的来源

大后方工业建设资本缺乏,这是事实。但这一事实并不能就等于中国没有可供工业使用的充分资金。因为工业建设资本之有无,和中国有无充分资金,在理论上原是不同的两件事情。事实上,工业资本的缺乏与商业资本的畸形增长在大后方并存是普遍的现象,“不是有大量资金在发挥商业投机资本的作用。正做着囤积居奇甚至走私营利的事业吗?不是风传中国人在港沪的游资总数达30万万元(敌人杂志《经济学家》且谓约达55万万元)吗?”所以可以说,中国虽感觉工业建设资本缺乏,然中国并不缺乏可供工业建设之用的资金。这些城市游资究竟是从哪里来的呢?

第一种情况是内地城市的发展积累了大量资金,这是往往容易被人们忽视的。战前,内地商业资本总体上偏小,“所谓商业,什九属于行贩,又什九制造若干种货品”,但大商业资本也不少,如战前1936年的重庆盐业公司资本达20余万元,贵阳恒丰裕字号的老板帅灿章通过走私鸦片等,1942年“结算资金总额为500万元”。1932年,重庆专作烟土生意的字号和土行就有永济、恒丰裕、明诚等17家,账面资金总额达3千万元左右。每年每家盈亏金额多者达20万元以上。

第二种情况是沿海资本大量内迁。抗日战争爆发后,国民党政府迁都重庆,全国经济中心逐渐向大后方转移,商业大发展的同时,沿海商业游资更是大规模集聚。1940年活动于重庆、成都、昆明、贵阳、西安等大后方各重要城市的游资数量达50亿元以上,太平洋战争爆发后,沪港资本如潮水般涌入内地,其数量在100亿元以上。

第三种情况是银行、钱庄和产业资本的倒流。私人资本银行为自身利益所驱使,“套买外汇,坐收厚利,屯购物品,待价居奇,或从事国外股票之投机,助长内地资金之逃避”。如重庆17家私营银行投资商业超过70%。投资工业不到30%。

如果说,私人银行大量投资商业,进行投机活动是一种必然的正常的情况的话。国字号银行也大量的参与投机就很不正常了,国家四行二局本来主要是用于工矿、交通事业,其数额和比例大大高于商业,但由于政府监管不力,加上逐利的冲动,相当一批政府对工矿业的放款被借名转贷,转向商业,用于囤积居奇和投机倒把。某些有权势的官僚在向国家银行申请贷款时,往往向四联总处施加压力,有时四联总处明知该项贷款并非用于生产,但迫于压力也不能不批准,时人说:“查渝市商业资金约只20亿元左右,但最近每月交换总数曾达2千亿元。其溢出之数字,大多为国家银行放款票据,其数之大。至可惊人。如以此或一部分资金变为商业资本,用于不正当之经营,其害之大,不难想象。”又如国家银行、信托局、战时建立的大后方各省营企业公司等纷纷投资盐业市场,垄断盐业的产供销各个环节,囤积居奇,大发横财。中国农民银行备车100余辆,在各地承办食盐及其他专卖物质,成为其敛财的手段之一。

二、后方城市游资暴增的原因

为什么大后方城市的这些游资更多愿意投向商业而不是工业生产呢?

首先,这是资本逐利的本性决定的。战时后方地区特别是大城市的商业利润高于工业利润,尤其是1941年以后物价不断上涨。促使商业投机盛行。投资商业很容易赚钱,1938年重庆市的赢利总数约一亿元,“这些赢利,自然都是从抬高物价上得来的”。由于银行利息高于产业利润,商业利润又高于银行利息。投机商业利润更大大高于正当商业利润,于是社会资金如潮水般地涌向商业投机,并使商业资本和银行资本相结合,许多银行把原来投向丁矿业的资金转向商业活动。据统计,1939年重庆市15家银行的放款中有89%贷与商业,1940年重庆26家银钱业放款总额的96%以上投放给商业,1942年重庆工商业资本中,商业资本比重占73%。

其次,大后方城市原有各种工业的基础太差。后方城市原有工业规模狭小、设备简陋、技术落后、资本有机构成低,产业配套能力低下,如战时重庆煤炭长期不敷分配,煤炭工业的滞后对钢铁、电力、化工和交通等各业造成很大影响,到1945年重庆每天实际需煤2400吨,但每日产量仅2000吨。同时,人力资本素质太差,建厂所需的技术工人非常难找,如迁往兰州的工厂,本地人只能在厂里做小工,技术人员几乎都是外省聘来的。贵阳建成的工厂中,技工和管理人才95%是外省的。而沿海技术工人因家属拖累等原因内迁较少,以上海为例,“6320个工人中,只有一个是随厂迁出”。这导致了后方内迁工厂复厂的困难。电力是近代工业的源泉,是工业化水平的标尺,抗战时期建厂所需电力缺乏,抗战前整个贵州电力工业仅贵阳有一家,规模很小;战前经济最好的重庆1935年发电量仅609.37万度,占全川1/3还强。战争爆发后,市内供电的重庆电力公司装机容量3000千瓦,城市实际需要1.6万千瓦,该厂后经增资扩建达到1.1万千瓦,但实际发电仅为装机的67.1%,即7381千瓦,城市所需电力缺口很大。战时兰州电厂,也由于“旧机衰迈,供应维艰……负荷过重,故障重生,三月一小修,五月一大修,既已轮流停电,复又突然停电,室内流萤闪闪欲睡,路灯点点,昏如鬼火。工厂被迫辍工,生产因而减少,报纸排印不便,出版因而迟滞,影响所及,不止一端”。即便少得可怜的一点工厂,也常因能源不足而无法正常发挥作用。在这样的情况下,一些内迁资本被迫投资商业,哪里赚钱就投向哪里,成为真正的游资。

再次,战争的影响使得一部分资本不敢投向工矿业等实体经济而投向商业。抗战时期,为配合正面进攻,破坏大后方秩序,摧毁后方经济基础,日军对后方城市重庆、成都、贵阳、昆明、乐山等地进行了长期的疯狂轰炸,如对重庆,自1938年12月18日至1943年8月23日止,在近五年的时间里,日本共出动飞机9166架次。轰炸重庆203次,投弹17812枚,炸死炸伤重庆市民24034人(其中死亡11178人,受伤12856人),毁房屋17452栋。重庆因轰炸所遭受的公私财产损失多达64亿元(按1937年市值计算)。许多工厂被迫迁往郊区。有的企业因为交通、配套等的不足来不及搬迁不得不临时搬进主城区的防空洞中,许多工厂在这种情况下反复折腾。生产难以为继,不要说赚钱,不赔本就是好的,后续者哪敢投资跟进?1944年,国民政府在豫湘桂战役中失败,日军打到贵州独山,两广工厂企业纷纷逃难,贵阳市的开工工厂和资本总额减少50%以上。实际上,由于国民政府的抗战不力,战争的恐慌时刻笼罩在这些资本家的头上,使其不敢贸然投资工矿业等实体经济,转而投入在战争到来时可以立即抽资撤退的土地、房产、物品等商业项目上。

最后,国民政府的经济政策导向的巨大影响。国民政府为应对战时经济困难,实行通货膨胀政策,以弥补巨额的财政亏空。起初,法币发行较为节制,后方城市温和的通货膨胀和物价上涨,对工矿业生产尚有一些刺激作用,有利于资本家获得较高的利润。工人工资不断贬值,支付的名义工资未变,相对工资变少;再者工业制成品涨价超过农业品,资本家可以获得超额的利润。然而,1941年法币发行猛增,1945年发行额是1937年的400倍。随着通货膨胀超过了社会经济的承受力。一般工业部门的生产大受其影响而走向窒息。通货膨胀造成了物价与生产成本展开角逐,飞速攀升,使企业资产不断贬值,出现“虚盈实亏”的崩盘现象,恶性循环的结果,企业本金蚀尽,债台高筑,最后破产倒闭。物价上涨导致企业流动资金需求激增,使后方工矿业,尤其是民营企业资金匠乏,无法维持生产。“物价一天天地增高、流动的范围,也一天天地缩小。收回上月的货价,不除各项开销,已经不能购进和上月等量的原料了。于是乎向行庄字号借款透支,弥补以顾目前,周转数次,月月递减,虽末僵逝,亦仅鼻有微息而已”。另外,国民政府在抗战初期大力扶持后方工业,鼓励沿海工厂内迁,提供资金支持和技术培训等,后方城市民营工业获得了一个发展的良机;但1942年后,随着政府官办工业的发展壮大,政府对民营工业的贷款、税收优惠、土地优惠等减少直至没有,民营工业举步维艰,许多工厂破产或被官营工厂兼并。在后方中心城市重庆,1943年有270余家民营工厂停工,占重庆民营工厂31%,衡阳1943年登记时有工厂76家,到年底仅25家开工,其余全部歇业,1944年桂林仅数家勉强生产,机器闲置,甩卖却无人问津,成为包袱。相反,投资买卖原料却利润很高,“业界与其开厂做工,不如买卖原料之利润为高。因此很多工厂把囤卖原料作为主业,反以生产为副业”。“以商养工,以商带工”比较明显。

丰厚的商业利润使资本不愿意投资工业,后方城市工业基础和配套差使资本不能投资工业,战争的恐慌使资本不敢投资工业,政府的政策导向混乱使资本不想投资工业。总之,在后方城市,“不愿、不能、不敢、不想”的“四不”状态必然驱使城市资本进入商业领域,成为泡沫资本。

三、后方城市游资投资举要

数额巨大的投机资本的主要投资领域集中在商品货物的囤积以及土地的购置等方面。

游资大量囤积货物,炒高物价,从中渔利。纺织品是囤积的重要对象。比如武昌产的狮球牌棉纱,1939年3月初20支的纱价位为871元,月底涨到960元,1940年初涨到1800元,3月份涨到33400元。重庆市的棉纱黑市在1941年时超过官价10%-20%,成都市1942年7月棉纱就开始涨价,最初每包29000元,10月即达到50000元,“全系囤户操纵所致”。由于棉纱赚钱,重庆经营棉纱的商号由抗战之初的30多家猛增到200多家,厂家也囤积原料,待价而沽,重庆许多棉纺厂囤积了两年以上的棉纱。

粮食也是囤积对象,四川1939年粮食丰收,重庆、成都等城市却严重缺粮,游资囤积粮食成风,“达官贵人在囤,银行家也在囤,富商大贾以及地主们也在囤,总之,凡是有钱的人,他们好像寻不出别的用途,无论如何要在农村中兜上几个圈子,根不得一万元变成十万元,十万元变成百万元,戏法人人会变,然而市场只有这样大,产量只有这样多,而他们的方式却要把所有的农产品拿来关闭在仓中以待善价。”天府之国的成都市1940年囤积的大米在10万石以上,小米店无米可卖,米价上涨100多倍。同期昆明的米价达到55元一石,还不易买到,“奸商捣的鬼,是主要的毛病”。见炒货利润丰厚,商人、银行、公务员、自由职业者,凡“稍有资本、财力者乃走上囤货取利之途”。

后方城市达官显要、新军阀、新官僚、大商人、高利贷主、买办资产阶级、发国难财的暴发户们等等的游资还大量囤积土地,游资对粮食的追逐转到对生产粮食的“母亲”土地的囤积,土地为夺取粮食的最好手段和安置大量游资的保险箱。他们亦官亦商,半官半商。他们凭借政治上的特权和经济上的优势,参与土地的竞争和投机。1940年,四川省79%的土地集中在这些人手中,并且土地所有权以惊人的速度转变,如成都附近一块土地竟在一个月之内八易其主,“土地已不是生产手段而是赌博的工具了”。地租额在爆炒下。从战前的占产量的50%到70%迅速提高到70%到90%。

官方和大银行也参与其中,乐得分利。成都市农本局本负责统治棉纱,但却从事黑市交易,“以原价壹万贰仟元之收购价格提高至四五万元出售,故局内职员及工役每次均可分肥”,引起工人的暴动。金城银行利用行款300万元,借名天城面粉淀粉股份有限公司,购囤棉布2400匹。食盐、火柴、香烟、菜油、药品、房产等生活必需品和消费品,以及土丝、烧碱、石油、钢铁、煤炭等生产资料,不论是外来商品还是土特产品,只要能带来利润的,都成了商人、资本家、地主、官僚军阀囤积倒卖的对象。这一切的林林总总,上演了战时后方城市游资投机的壮观场面。

四、游资的危害

游资无所不炒,造成后方物价高企,对大后方城市乃至整个战时经济社会都造成了恶劣的影响。

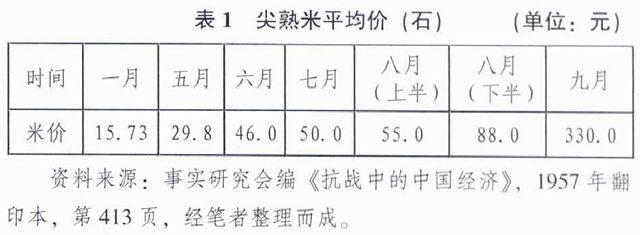

最受伤的就是后方普通的老百姓了。尤其是城市居民,因为农民还可以从粮价上涨中分得一点利。以成都市为例,物价指数1937年6月为100,1937年1月提高到194.9,2月份又涨到211.5。重庆市场1940年1到9月米价飞涨如下表:

短短的270天,米价增长了20倍,“吃一顿饭的功夫,米价骤然提高了二十元一石”,大城市米价高涨,乡村米价却“在不断的跌价”,可见游资力量的强大。城市工人平民,工资不见增长,相同的收入购买力大大下降。重庆市五口之家,每月需要米三至四斗,价80元(1940年8月时——笔者注),燃料费20元,小菜费20元,房租10多元,子孙教育根本不能考虑,“如此之生活费用,若使每月收入百元左右之公务人员担负之,实难乎其难矣!”不要说米,喝水都喝不起,在1940年年初,重庆太平门水每挑是五角,到七月涨到10元4挑。抗战8年,物价涨了200倍,在当时重庆,平均每天因饥饿而死的人“至少有二十具”。对于一般平民,“足以妨害其最低限度的生理要求,阻碍文化的进步”,对于国家民族来说,“至于虚弱而促成民族的衰亡”。

游资持有者之商人、军阀官僚、地主豪绅生活并不受影响,他们不需要节省,人生几何,及时行乐,昆明的高级香水、唇膏、指甲油。畅销依旧,“尽管你说是价钱高得可怕,但是太太小姐们还是抢着来买的”。这些暴富者,挥金如土,生活极尽奢华之能事。

泡沫资本泛滥的另一个危害就是城市工业等实业的发展迟缓乃至停滞。建立在社会需要上适当的物价上涨对工业生产是有好处的,但是虚高的物价“只有破坏而没有生产性的,生产者顾忌于原料的高昂和未来的跌价而裹足不前”。建厂要地,土地的爆炒造成地价翻番和原材料的猛涨,建厂资金压力大,生产成本高昂,使有意兴办工业实业者望而却步。建厂开工者,售出之价尚不足以购进涨价后的原材料。但如将货币停留在手中,工厂主会蒙受货币贬值的损失,如果勉强开工生产,只能是赔本赚吆喝。于是乎,大批的工业生产资金,纷纷化为社会游资,从事商业囤积投机,进可斩获厚利,退可保持币值。这样一来。后方工业生产失去平衡,日益萎缩。就工厂开工数而言,据国民政府经济部统计处统计,从1942年开始迅速减少,假定后方地区设厂指数1938年为100。1939年为206,1940年为263,1941年为395,1942年则迅速下降为261。在后方工业中心的重庆,1943年有270余家民营工厂停工减产,占当时该地民营工厂总数871家的31%。从各行业看,重庆钢铁业在1943年12月时22家停业,民营机器厂在该年6月停工42家占总数50%以上,炼油业由极盛时35家减为4家,酒精业停工半停工占总数1/3。昆明市酒精厂由40家减到1943年底的10家,南宁市卷烟业在1943年底到1944年初,每月产量由400箱锐减到17箱。物价飞涨扩大了货币币值下落的恐慌,阻止了社会资本向产业资本的转化,反倒吸收产业资本成为游资,导致生产的不足和流动性过剩,而游资反过来又助推物价的上涨。游资与通货膨胀具有“互相因果的连带性”。

没有工业基础的支撑,城市产业唯泡沫资本横行,产业空心化导致城市的发展不能持续,因为“不是商业使工业发生革命,而是工业不断使商业发生革命”。工业本身的“群居”效应,决定了工业是城市发展真正的动力源泉而不是商业。为什么抗战结束,国民政府还都南京,大后方城市便迅速衰落下去,原因不言自明。

总之,抗战促使中国社会资本非正常的聚集后方的城市尤其是大城市,但由于后方城市的落后以及国民政府的政策推动,大量的资本转化为城市游资,进行过度的商业投机活动,上演了后方城市商业的片面繁荣的假象,造成物价的飞涨,普通群众市民生活的困难与达官贵人、奸商豪奢生活的两极世界,社会财富愈来愈集中到少数投机者的手里;大量资本所有者因为不事产业,造成后方城市产业空心化,城市从传统城市向近代工业城市转化的动力不足,城市的繁荣随着抗战胜利政治经济重心的东移而昙花一现。

当下中国也出现了游资爆炒大豆、绿豆、姜蒜,造成这些商品的价格虚高。由于房价地价的高涨,许多产业资本纷纷大举进军房地产,谋求高额利润之获得,对产业的发展则不甚重视,这对中国经济的持续健康发展十分不利。梳理抗战时期后方城市游资的泛滥具有较强的现实意义,其教训很值得我们警醒。

作者简介:钟华英,女,1975年生,四川南充人,成都理工大学政治学院讲师,四川成都,610005。

(责任编辑 张卫东)