《水星》和张天的小说

2013-04-29林夏

林夏

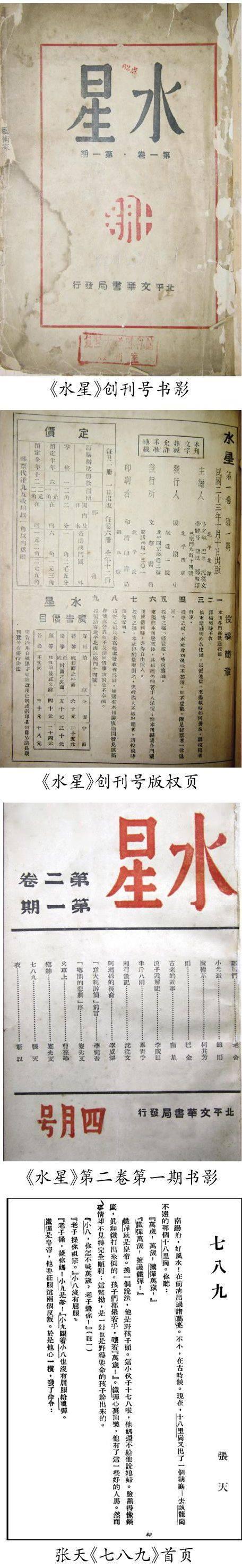

1934年10月10日,《水星》在北平出版。

《水星》之前,1934年1月的北平,郑振铎、巴金、靳以主办的《文学季刊》创刊,16开本、每期350余页,开中国出版大型文学杂志的先河。曹禺的《雷雨》就是刊载在第一期。经售商见季刊销路好,商请再办一个月刊,专登创作,这就是《水星》。它是大32开本,为《文学季刊》的附属刊物,犹如一个“纯文学副刊”。版权页上列出的主编人为卞之琳、巴金、沈从文、李健吾、靳以、郑振铎,发行人阎镇中。实际编辑工作由卞之琳担当。

靳以和卞之琳,两个人分别负责一大一小两个杂志(卞之琳比喻为“正餐与茶点”)。两个杂志有一个基本相同的撰稿队伍,稿件有的分给《文学季刊》,有的分给《水星》,互相调剂。编辑部设在北海前门与景山之间的三座门大街14号。这是1933年靳以为筹办《文学季刊》租下的一个小院,南、北屋各三间,另附门房、厨房、厕所。这里除了靳以和卞之琳,还雇了两个人:一个看家兼传达、收发和做饭,一个白天来上几个小时班的校对。巴金从上海到北平时就常住在北屋西头一间。清华大学、燕京大学和北京大学的青年文友来这里聚首,曹禺、李广田、何其芳、辛笛都是小院的常客。

刊名《水星》从何而来?卞之琳回忆50年前往事,说偶然得之的经过:

我们不准备拟发刊词之类,刊物名字却总得想一个。一个夏晚,我们不限于名为编委的几个人,到北海五龙亭喝茶,记得亭上人满,只得也乐得在亭东占一张僻远而临湖的小桌子。看来像大有闲情逸兴,其实我们忧国忧时,只是无从谈起,眼前只是写作心热,工作心切。一壶两壶清茶之间,我们提出了一些刊物名字。因为不是月夜,对岸白塔不显,白石长桥栏杆间只偶现车灯的星火,面前星水微茫,不记得是谁提出了《水星》这个名字,虽然当时也不是见到这颗旧称“辰星”的时候。当时文学刊物名称也不像今日这样流行了各种各样带有诗意的名称,而一般性文学刊物名称也用尽了。大家认为这个《水星》刊名倒也别致。

接下来,还有一段话:

过去十分重要的文学杂志《法兰西信使》,当时还有重要地位的英国《伦敦信使》以及不那么响亮的《美国信使》,都被国内报刊误译为什么什么《水星》,早就传开了,沿用了,我们也知道。《水星》就《水星》吧,以星取名,也知道这颗行星离太阳最近,星上也不可能有水,《水星》上不加《中国》或《北平》,也表明与这些西方刊物有别。我们还是怕误会,想来想去,又想不出别的,就用出了。还是怕招人讪笑,我在第二期“编辑室”语上写了一段取名的说明,后来在第一卷六期合订本里封面中间就摘取了这段说明的最后这句话:这个小刊物用了《水星》的名字,正如八大行星中这个小行星用了神使迈尔克留斯的名字,也正如人名字叫阿猫阿狗——记号而已。(《星水微茫忆〈水星〉》)

第二期的“编辑室”语中,卞之琳还说:“(《水星》)开场无白,编后无记,封面无画,正文前无插图,正文中无广告,这个刊物初次露面就不像一本杂志吧,可是我们倒想能这样老老实实的办就这样办下去。”

创刊号112页,新5号字排印,约9万字。有短篇小说6篇,诗5篇,杂文(本期所载为题记及序)4篇,没有译文。编者说:“论文与翻译我们也知道是重要的,不过我们想暂时把理论与介绍的工作让旁的刊物去办”,意在突出刊物的个性。《水星》以创作为主这一点,在“第一卷合订本发售预约”里简明概括为“本刊专登创作,内容纯粹,不杂广告,版式干净”的“特色”了。

《水星》出版后,茅盾即在上海《文学》杂志第三卷第六号《书报述评》专栏,以“惕若”的笔名发表了《〈水星〉及其他》,给予了高度评价。文中说:“倘使创刊号的形式将是《水星》永远的形式,那么,我们可说这个纯文艺月刊的编辑体例在目前是很新颖的;它打破了月刊之类一定要放几篇论文进去的常规。而‘杂文栏内(《水星》并未标举栏名,这是我姑且代加,以便称谓的),像创刊号那样全收序跋题记,也觉得别致有趣。”作者认为:“《水星》创刊号给我们的总印象是朴质严肃;是一些在文艺园地里潜心工作的朋友们说他们要说的话,不卖‘野人头。在这‘杂志年,新刊的文艺定期刊固然很有一些是想使这沉闷的文坛起点波动,然而‘为办杂志而办杂志,甚至想以‘低级趣味来吸引徘徊半路的读者,近来却日见其多,因而像《水星》那样老老实实不卖‘野人头,正正经经在这干枯的文艺的小河里尽它‘加一瓢水的工作的,实在弥足珍贵。”文章对创刊号的几篇充满现实感的小说作了肯定。

《水星》第一卷第一至六期,卞之琳编辑。1935年3月,他因为要如期完成中华文化基金会交付的译书“任务”(这是他主要的生活来源),去了日本。第二卷就交给靳以编辑了。1935年6月,日寇进逼,形势日非,故都北平已成边城。卞之琳回忆说:“他(靳以)兼顾一大一小、一季一月的两个刊物,不论他怎样能干,本也对付得了日益加重的刊物所受的政治压力,终感独木难支,准备把三座门编辑部收摊,南迁上海。”(《话旧成独白:追念师陀》)《水星》出版了第二卷第三期后终刊。总共出了九期。

《水星》的进步倾向和艺术追求,使它列入中国现代文学史上一流刊物之林。卞之琳在《星水渺茫忆〈水星〉》中说到当年的编辑工作:“不挂鲜明的政治旗帜,不用剑拔弩张的语言,不放火药味空气,而当时国民党文艺统治势力愚昧无知,所以承受压力不大。”“刊物既不迎合庸俗趣味,也不附庸风雅(二者实际是相通的),容易得到严肃作家的支持。刊物虽是同人刊物,却不是宗派刊物,是开放的,没有排他性,不偏狭,又自有特色,并不趋时看风。”“我们不枉费心机,不顾实际或锦上添花而人工树立谁的威望或人工控制谁的名声。”“我们也不是无所用心,只是心思主要用在权衡稿子的性质、质量,合用与否。不用则退,难免主观,也就不说理由。决定刊用,则并不自以为是,除非改正明显的错字、漏字,不乱改来稿。”句句灼见真知。

《水星》的作家群体与《文学季刊》一样,不分南北,但偏重于北平的学院文人。巴金、靳以、沈从文、李健吾、郑振铎、卞之琳、李广田、何其芳、蹇先艾、南星、萧乾、芦焚、臧克家、何家槐、盛成、吴伯箫、丽尼、张天翼、周作人、废名、罗喉(罗念生)、艾芜、茅盾、毕奂午、荒煤、老舍、朱自清、方敬、东平、杨吉甫、孙毓棠、辛笛、梁宗岱、冰心、曹葆华等,人才济济,群星灿烂。这还不包括后来离开文学而进入科学的,如鹤西;或因资料所限而不知所终的,如张天。

《水星》第一卷第二期发表了张天的短篇小说《七八九》。

南阳府,好风水!在前清出过诸葛亮。不不,在古时候。现在,十八里岗又出了一个朝廷——去卧龙岗不远的那个十八里岗。

小说开头交代出故事发生的地点。“朝廷”里的“皇帝”,原来是十七八岁的野孩子头铁蛋。他的全部人马是“师长”(一个常在粮行偷米的麻脸孩子)和“师长”手下的一个“团长”、五个“营长”“十二个排长”,都是当官的。反叛“皇帝”的是小八和小九弟兄,两个卖香烟的野头野脑的孩子。家里还有小八14岁的哥哥小七,小七的十六七岁的童养媳董妞。其余的人,都变成了鬼。爹娘没留下半亩地,没留下一文钱;三间破草房已经住了三辈。小八哥儿俩和铁蛋们开了几次仗,最后小九死了,董妞也不见了,莫非跟铁蛋跑了?……南阳府刀客(土匪)横行,这一夜刀客点了十八里岗集上的房子。人们想从井里汲出水来;但是三口井早见了泥浆。河,根本就没有水。集镇冒着烟,小七家也是一片灰烬。他嚷着:“小八!哪儿去了?”

小八哪儿去了?读者会想到小说里小七和小八的两句对话:

“小八,照你说,咱干啥有饭吃?”

“干啥?干刀客。去汤去!”

匪荒现象是20世纪30年代北中国农村现实的一个重要侧面。《七八九》画出了南阳农村的贫穷困顿,陷入绝境的农民铤而走险。灵活的口语增强了乡土色彩。“汤”,南阳土话,有“干”“闯荡”的意思。其中真意,不是老南阳,今天可能就难以准确理解了。《水星》后来又刊发了张天的《疙疸》和《二磨》,都是写南阳农村人物风情故事的短篇小说。

当时的《新小说》和《人世间》也有张天的小说和散文发表。《新小说》的编者称道张天为“值得特别推荐的”“新出的作家”,“他的轻松的笔致,流畅的语言,直可追踪老舍先生的短篇”。(《新小说》1935年第四期《编辑余谈》)

卞之琳晚年回忆《水星》的文章中特意说到张天。卞之琳说,他和靳以对张天寄予了最大期望。令人遗憾的是,《水星》停刊之后没有再见到张天的作品。张天成了中国现代文学史上失踪的作家。卞之琳说,张天“好像是河南南阳一带人”。同样令人遗憾的是,我在南阳史志里也查不出张天的信息。