废墟上的救赎

2013-04-29修道士阿Q

修道士阿Q

Compared with the domestic artists who always seek ease and excitement, German artist Anselm Kiefer had deeper thinking and heavier rhythm in his artworks. These works mixed condolences to historical wounds with profound rethinking and asking to culture, history and society, and raised many controversial and taboo questions to seek the identity of German culture and history.

德国人总是试图忘记过去,有一个新的开始,但没有过去怎么可能到达未来。

——安塞姆?基弗

当代的艺术走向,你不难发现,辈出的一些青年艺术家,已抱着不关心政治、游戏人生、到处寻求刺激的态度实现个性创作,活得自我。这无可厚非。也许我们不再需要那些沉重的、有关于时代的思考了。又或许,沉重只是打着轻松嬉戏的幌子虚晃一枪,冷不丁戳到软肋,以顺应时代的新形态静悄悄地推动着精神文明发展,那自然是再好不过。

相反,成长于德国战败的沉重历史背景和阴影之下的安塞姆?基弗,至始至终选择了一种彻底、纯粹的本土艺术。他的作品混杂着对历史创伤的哀悼与对文化、历史、社会的强烈反思和追问,并提出近代史上带有禁忌和争议的问题,以探求德国的历史和文化身份。

安塞姆?基弗(Anselm Kiefer,1945~ )出生于德国的巴沃利尔。成为画家前,基弗从事过行为艺术,1966至1968年在弗赖堡随彼得?德雷斯学习绘画,1969年首次举办个展,1970至1972年在杜塞尔多夫艺术学院约瑟夫?博伊于斯门下学习。博伊于斯是上世纪80年代德国“新表现主义”代表艺术家之一,对德国艺术复兴做出了重大贡献,被誉为在世的最伟大的德国艺术家,以及当代绘画艺术的守望者。

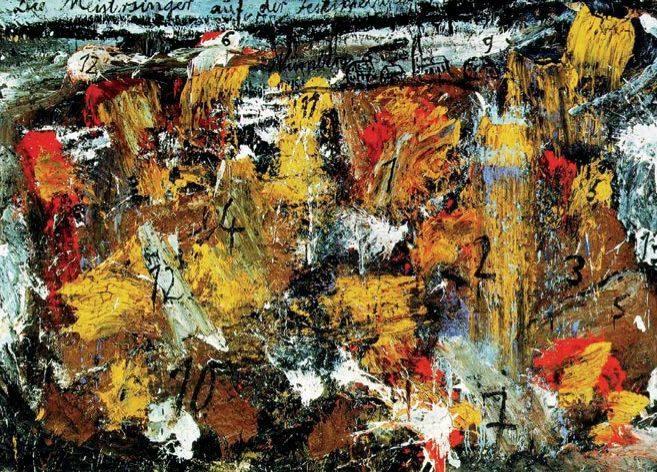

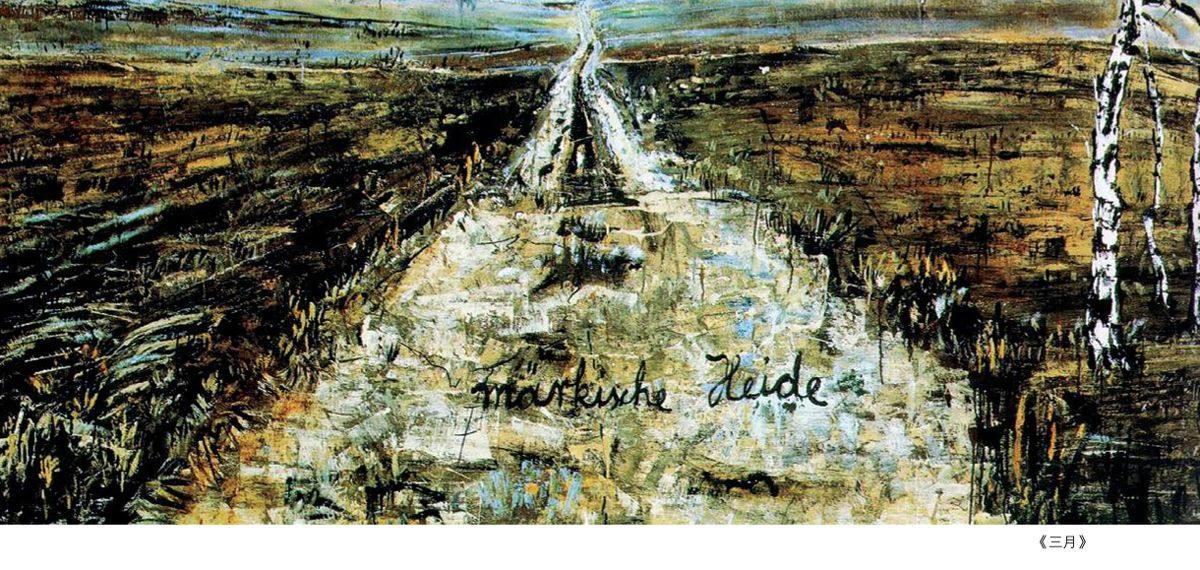

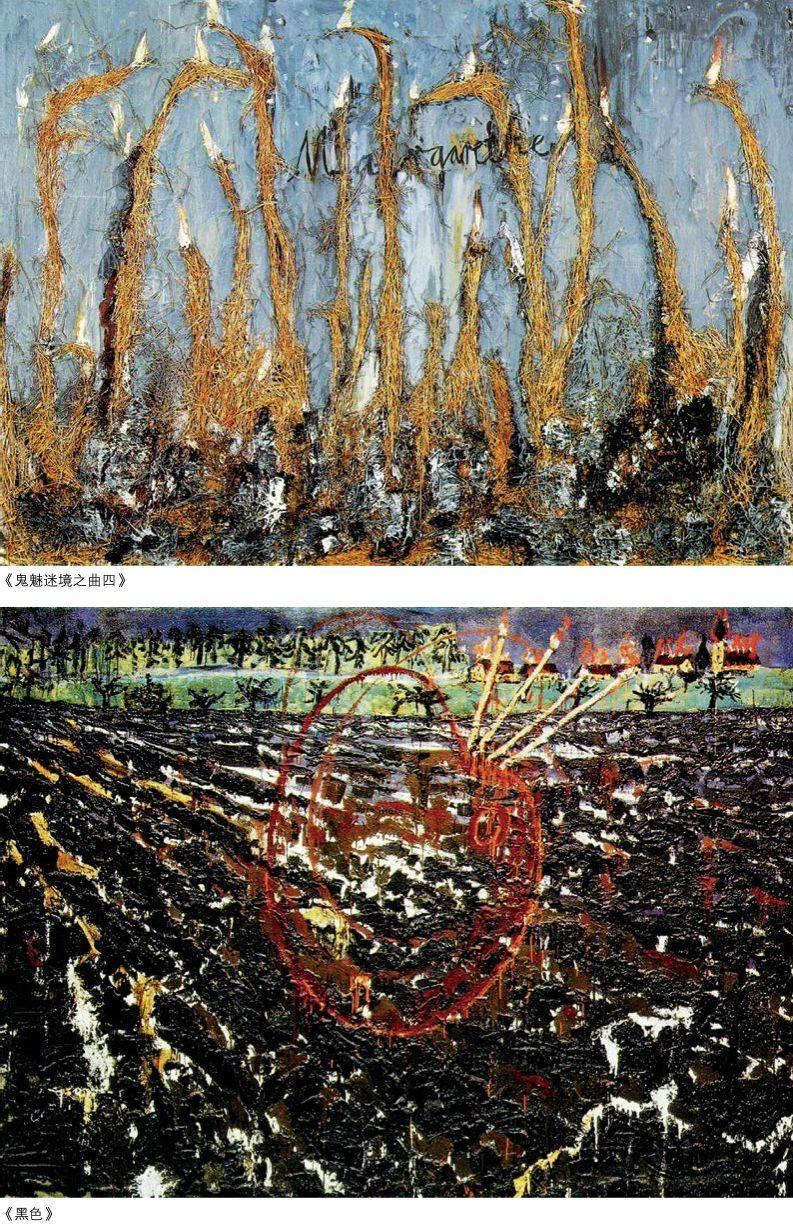

基弗的画无论创作手法还是呈现面貌均极为现代,但往往主题晦涩而富含诗意,隐含一种饱含痛苦与追索意味的历史感,无畏地叩问着艺术所肩负的时代使命。

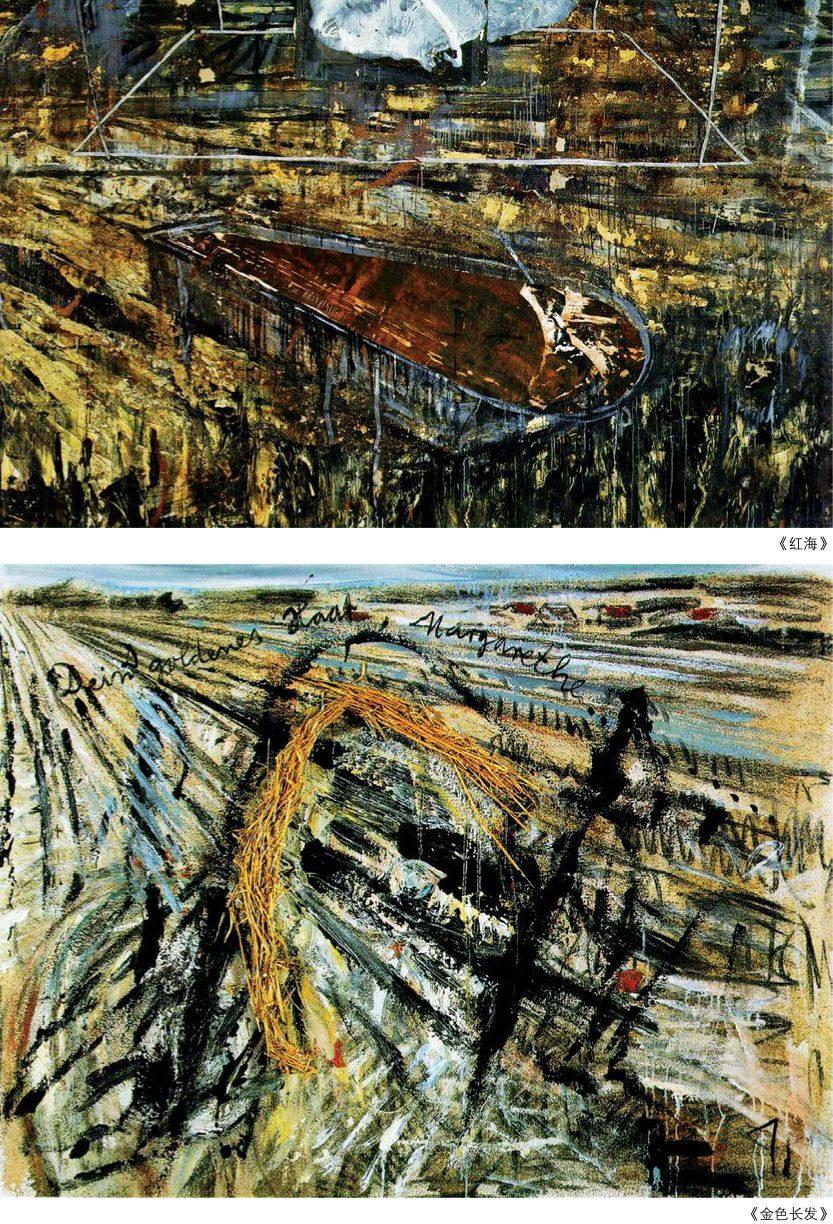

基弗的作品强调自发的感情而不是纯粹的形式观念,他拒绝传统绘画的构图和画面标准,采用个性化的表现语言。材料方面,几乎任何东西都有可能被他运用在画面上,他使用大量油彩、钢铁、铅、灰烬、感光乳剂、石头、虫胶照片、木刻画、树叶、稻草、柏油等综合材料来作画。“铅”给人沉重、冷酷的暗喻;“盐”给人以腐蚀、疼痛、无菌的暗示;“废墟”给人一种历史所带来的沉重回忆与精神救赎;“飞机”象征着空袭、战争、残酷的力量;“白色棉质衣服”象征着无辜的人、战争面前柔弱的道德观和脆弱的生命;“稻草”似乎象征了希望之光,但也可以被解读为脆弱、短暂和可燃性等。

基弗试图借助这些暗喻符号来寻求处理过去的方法,这使他的作品在某种程度上具有“新象征主义”的意味。尽管这些作品产生于特殊的年代和地点,但是同样引出了许多普遍存在的问题。它让我们看到许多存在于人类灵魂深处的邪恶:缺少特立独行的人生态度、缺少坚忍不拔的毅力、缺少真诚面对的勇气、缺少矢志不渝的爱……同时引领我们去思考,天堂也许是可以给人们以希望,安抚受伤人们的心灵,以及弥补人们内心的缺失。他的作品,无疑为浮躁的社会带来了沉稳的色彩。