影评人的“江湖”

2013-04-29刀刀

刀刀

大数据,现已成为当下IT界和VC界最关注的热词,仿佛与大数据沾不上关系的行业都已经out了。在6月上海国际电影节举办期间,诸多影视、互联网视频行业的领军人物也热烈讨论了“中国电影的‘大数据未来”。那么,大数据究竟能在多大程度上为影视行业从业者打开想象的空间,又将对中国影视产业的运作产生怎样的影响呢?

从本期开始,《影视圈》杂志(新浪微博@影视圈杂志)将联合数托邦(DATATOPIA)创意分析工作室(新浪微博@数托邦),针对影视行业决策者、从业人员、影视观众等群体感兴趣的话题,刊出我们的大数据分析案例,带大家共同解读影视行业大数据背后的深义。

何为“大数据”?简单来说就是海量数据信息。大数据分析技术的优势正是从海量数据中挖掘出人们可以理解的规律,从而加深对行业的理解。

目前大数据对影视行业到底价值几何,仍然众说纷纭。引述业内观点,“也许未来,一部影视剧的诞生,从受众洞察、受众定位、受众接触到受众转化,每一步都将由精准细致高效经济的数据引导,实现真正的用户需求决定生产”。又或许,影视创作还是得“靠创造力,不靠数据分析”。尽管争议不断,但至少有一个共识——大数据在影视行业的地位正在得到快速提升,数据意识正在渗透进影视产业的各个环节。

一切,才刚刚开始。

我们为什么谈论影评人

第一期大数据分析专栏,我们为什么要谈论“影评人”呢?

影评人群体,在一国的影视行业中理应是“业界良心”一样的存在。他们对影视作品的口碑评价,对影视作品的传播、营销及其创作者都产生着深远的影响。然而,还从未有人为观众和影视从业者勾勒过一幅“中国影评人”的真正图景。

中国影评人,他们是谁?他们有何特征?他们相互之间有着怎样的联系?他们影响着谁,又受谁的影响?

谁振臂一呼,能真正应者云集?

谁在舆论的中心,谁又相对“独立”?

这一次,我们把“中国影评人”群体用大数据的方式勾勒描绘了一番,你不想看看吗?

团队介绍

数托邦(DATATOPIA)创意分析工作室,是一支热衷于探索大数据价值的创意应用团队,团队成员均毕业于清华大学,专注于大数据处理与挖掘、微博微信新媒体分析,以及大数据创意应用研发。

方法介绍

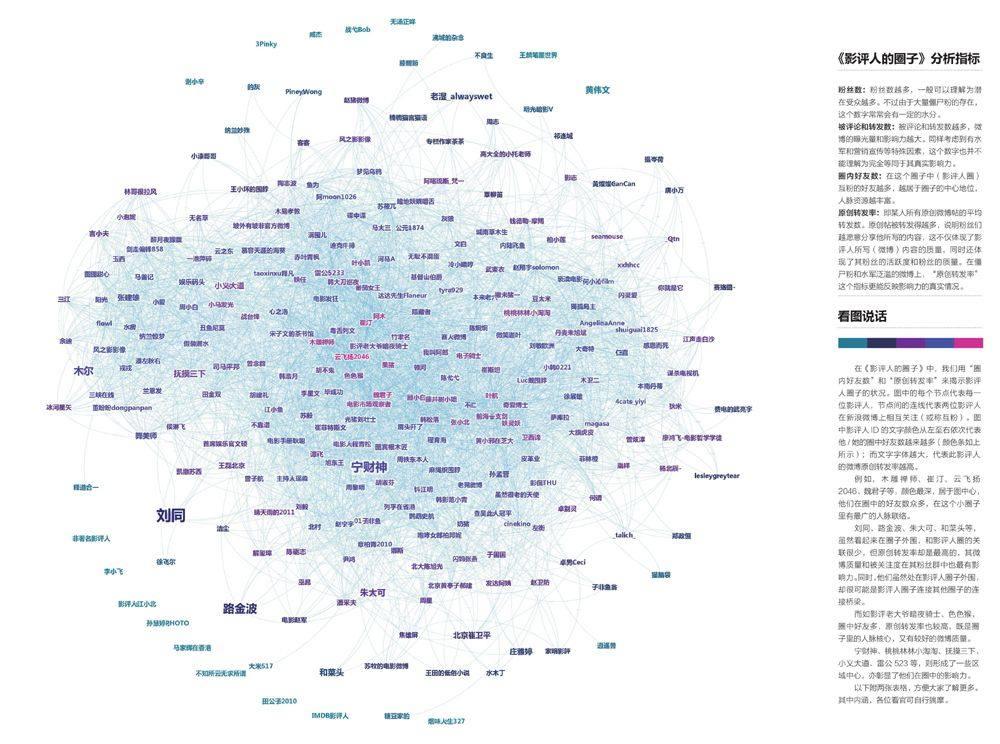

我们通过新浪微博搜索出1258个在认证说明、个人标签或介绍中自称“影评人”的名单,提取出这1258人的所有互粉关系,从而汇总出一个多达数万人的巨大关系圈。接下来,通过技术手段剔除掉圈子中疑似机器人、水军或僵尸的账号,并做了一定的行业甄别(如去除掉影视公司宣发人员),用图论方法挖掘出圈中最有影响力的273人,做出了一张“影评人”关系和影响力图,以此来勾勒出新浪微博上“影评人”群体的特征。

需要特别说明的是,综合考虑技术因素及“影评人”的特殊媒体属性与传播特点,本次研究仅针对“新浪微博”公开数据进行分析。研究结论及解释不可避免地有一定的局限性及误差,疏漏之处,敬请指正。

群像勾勒

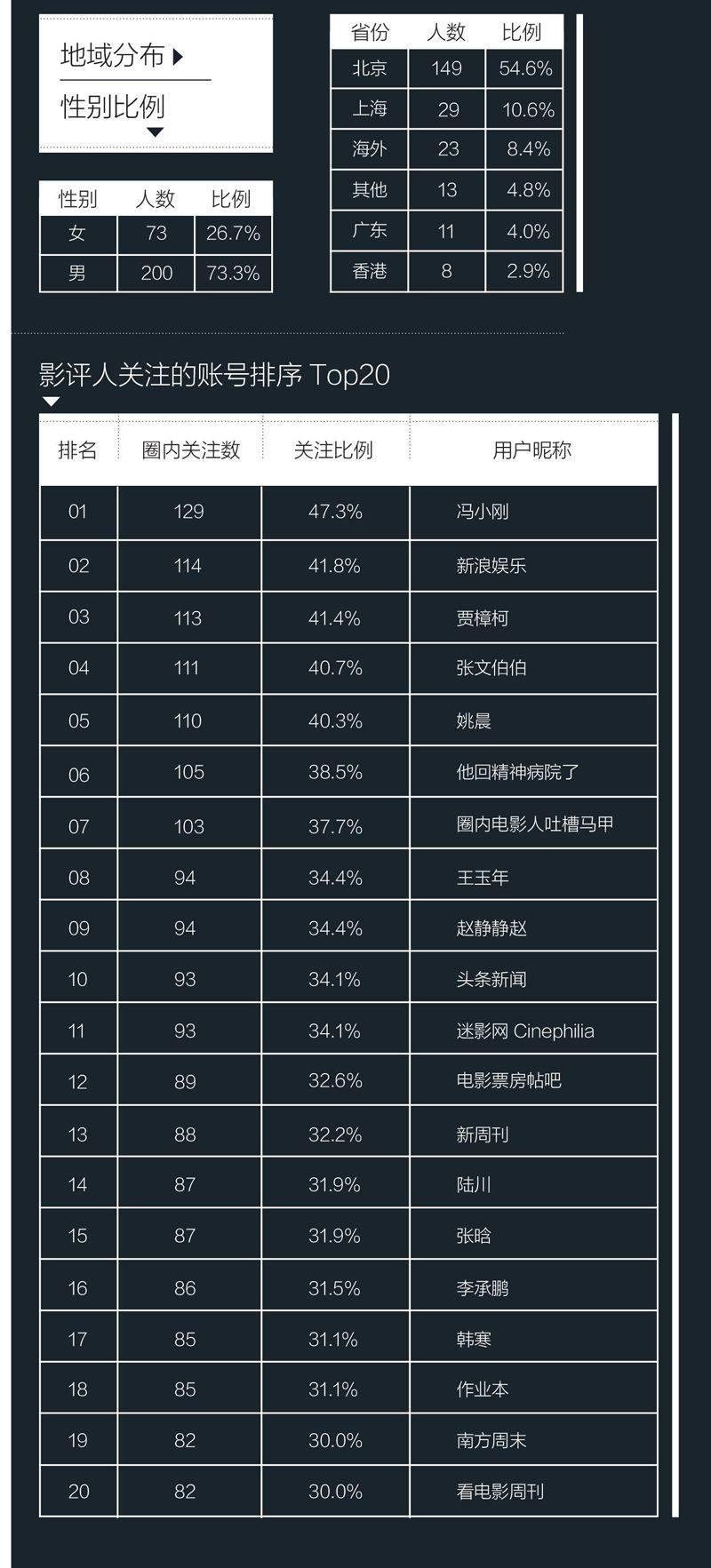

273名新浪微博影评人中,男性占73.3%,女性占26.7%。影评人主要分布在北京(54.6%)和上海(10.6%)。273名影评人关注对象前三名分别是 冯小刚、新浪娱乐与贾樟柯(详见右表)。