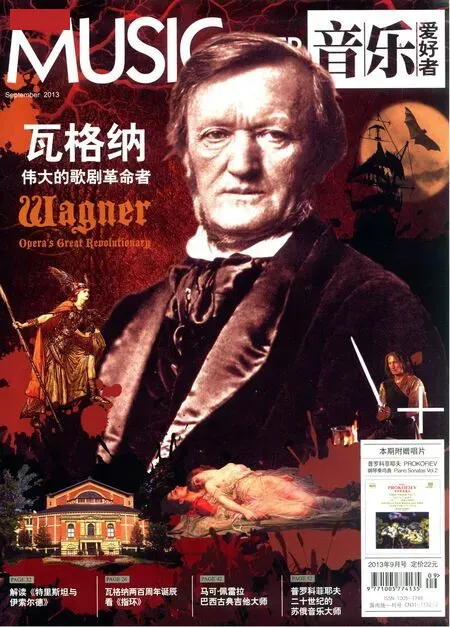

瓦格纳王国:歌剧录音版本(上)

2013-04-29邵鲁

邵鲁

十九世纪末到二十世纪初,瓦格纳的音乐席卷欧洲,崇拜者如云。他对于歌剧的改革对整个音乐史有着重要的影响,他亲自撰写歌词诗文,废除了传统的咏叹调、重唱,极大强化了乐队的表现力,使整部歌剧听起来就像连绵不绝的交响乐。瓦格纳的创新精神使他的每一部歌剧都有着不同的个性,旋律、和声和配器都展现了他高度的音乐天赋。瓦格纳的歌剧通常都是庞大无比,演出超过五个小时是家常便饭,这对于指挥、歌唱家、乐队和合唱团来说,都是艰巨的考验,更不用说还需要高水平的音乐素养和技巧了,因此无论在哪里上演他的歌剧,都会成为一个重要事件。

1876年拜罗伊特音乐节首次开幕,《尼伯龙根的指环》得以完整上演,瓦格纳的乐剧王国正式建立。1882年,瓦格纳最后一部乐剧《帕西法尔》在拜罗伊特首演。1883年瓦格纳去世后,其妻科西玛和其子齐格弗里德相继主持着拜罗伊特剧院每年的音乐节活动。从此之后,拜罗伊特音乐节一直由瓦格纳家族的成员掌管,延续至今。

瓦格纳的伟大作品也在全世界迅速传播开来,美国的大都会歌剧院,英国科文特花园剧院,意大利的斯卡拉歌剧院……一部又一部的《纽伦堡的名歌手》《特里斯坦与伊索尔德》《尼伯龙根的指环》被搬上舞台,成为各大剧院的重头戏。录音技术进入电气时代后,各个唱片公司就迫不及待地开始为瓦格纳的乐剧进行录音,78转电气时代先是哥伦比亚,后有HMV,1951年拜罗伊特音乐节重开后,录制音乐节的现场演出成了惯例。到1954年立体声商业录音成熟之前,留下了大量瓦格纳作品的唱片。歌唱家都是当时的一流精英,指挥家也当然都是顶尖人物。

为瓦格纳歌剧录音,对于技术发达的今天都是非常困难的任务,想要还原超大的动态范围和丰富的音响层次绝非易事,所以对于单声道的效果先不要抱有太大的期望,尽管这些录音历史久远,但其中有很多录音效果好得令人吃惊,完全超出了我们的预计,尤其是在拜罗伊特,一旦有新的录音技术出现,那里就成了新技术的最佳试验场所。

早期的录音:拜罗伊特、柏林、伦敦、维也纳(1913-1938)

其实早在声学录音时代,人们已经开始对瓦格纳这样的庞大作品跃跃欲试了。1913年,阿尔弗雷德·赫尔茨(Alfred Hertz,1872-1942)指挥柏林爱乐乐团录制了《帕西法尔》片断。他最著名的经历莫过于1903年在纽约大都会歌剧院首演《帕西法尔》,从而打破了此剧只能在拜罗伊特演出的禁令。自那之后,赫尔茨被瓦格纳家族“封杀”于德国主要歌剧院,但这并没有对他的职业生涯有多大影响。1902至1915年他掌管着大都会歌剧院的德语剧目,还在旧金山交响乐团艺术指导的位置上待了十五年。1914年他在科文特花园皇家歌剧院指挥了《帕西法尔》的英国首演。1913年他重访柏林时,留声机公司请他录制了这些片断录音。这些录音长达三十五分钟,包括第一幕前奏曲、第一幕和第三幕的换景音乐,“神圣的周五”音乐。受原始录音技术的限制,乐团人数被缩减为三十人左右,大家挤在小空间内拾音的大号角旁,虽然音响效果差强人意,但演释非常沉稳,细腻而有强烈的肃穆感。

1925年电气录音已经成熟而逐渐替代了声学录音。麦克风的使用使录制完整编制的乐团成为可能。工程师们也发现运用音乐厅进行录音能够得到比在小空间内更真实的音响效果。1926年拜罗伊特庆祝开幕五十周年而没有举行任何演出。1927年,哥伦比亚公司的录音组携带着大批庞大而又脆弱的录音设备来到了音乐节。经过仔细讨论和研究,最终决定在没有演出和排练时,在空剧场内进行录制。经过大费周章的几周的工作后,留下了《帕西法尔》第一幕换景音乐和之后的合唱,以及第二幕一小段花仙子的场景,由卡尔·穆克指挥。由于出现了一些意外和问题,穆克拒绝继续指挥录制。于是瓦格纳之子齐格弗里德·瓦格纳(Siegfried Wagner)指挥录制了第三幕的“神圣的周五”,由弗里茨·沃尔夫(Fritz Wolff,1894-1957)演唱帕西法尔,亚历山大·基普尼斯(Alexander Kipnis,1891-1978)演唱古奈曼兹。沃尔夫除了演唱帕西法尔和瓦尔特(《纽伦堡的名歌手》)以外,在许多年里还出色地饰演了罗杰(《指环》)一角。基普尼斯是生于乌克兰的超级男低音,他学于华沙,早年经常在柏林市立歌剧院和国家歌剧院、维也纳国家歌剧院登台,1927至1933年在拜罗伊特演唱后立刻获得了国际声誉,1931年加入美国籍,并于1940年首次在大都会登台,饰演古奈曼兹。

HMV公司不甘落后,终于说服穆克录制《帕西法尔》。这次录制的地点在柏林国家歌剧院,分别在1927年12月和1928年10月,共录制了第一幕前奏曲和几乎全部第三幕。录音质量和哥伦比亚公司相比在伯仲之间,背景噪音略大,但空间感更好。

我们虽然失去了三位第一代伟大的瓦格纳歌剧诠释者——赫曼·莱维、费利克斯·莫特尔和汉斯·里希特,但还算幸运的是穆克在艺术传统上与瓦格纳的遗孀科西玛有着良好的关系,这些将近两个小时的录音就显得弥足珍贵,这也为瓦格纳歌剧的录音开了先河。

Pearl公司发行的CD比Naxos出品的多了穆克指挥的《齐格弗里德牧歌》,而没有赫尔茨和齐格弗里德指挥的录音。在数码转制方面Naxos的效果要好很多,Pearl由于制作的比较早,背景噪音实在有些大,而且乐器的音质也远不如Naxos的鲜活。

Preiser发行的1927年拜罗伊特录音全集CD,与Naxos在《帕西法尔》的部分是重叠的,除此之外,还收录了哥伦比亚录制的《莱茵的黄金》《女武神》和《齐格弗里德》片段,由弗朗茨·冯·霍埃斯林(Franz von Hoesslin,1885-1946)指挥。这位慕尼黑出生的指挥家是莫特尔的学生,1927年在拜罗伊特指挥《尼伯龙根的指环》后声名大震,1928年又指挥了三轮新制作的“指环”。1938至1940年受到瓦格纳儿媳温妮弗雷德的邀请,在拜罗伊特指挥了《帕西法尔》和“指环”。这些录音在诠释上具有很高的参考价值,效果也达到了极佳的水准,齐格弗里德非常满意。即使在今天听来,这个录音也是完全可以接受的,层次清楚,乐器和人声录得很平衡,而且富有真实的质感,几乎没有背景噪音。

经历了1927年《帕西法尔》录音成功之后,1928年拜罗伊特并没有进行大的录音计划,哥伦比亚公司只录制了《特里斯坦与伊索尔德》的选段。这是此剧历史上的第一个录音,虽说是节选,但也涵盖了全剧的三分之二,第一幕和第二幕被大部分保留,遗憾的是第三幕,只保留了前奏曲、特里斯坦的唱段和终场伊索尔德的《爱之死》。

这一次的录音大获成功,所有的艺术家都表现出最高的水准。指挥卡尔·埃尔门多夫(Karl Elmendoff,1891-1962)在今天已经完全被人们遗忘了,这对他来说是很不公平的。他是二战前最忠实的瓦格纳信徒,从1927年至1942年一直在拜罗伊特指挥。通过留下的录音证明,他可以进入最优秀的剧院指挥行列。他具有超凡的艺术直觉和驾驭乐队的能力,这对歌手有着极微妙而又非常重要的帮助,而且他处理的乐队色彩独到而细腻。

只是埃尔门多夫留下的录音很少,又处于像托斯卡尼尼、富特文格勒等巨星云集的时代,颇有“既生瑜,何生亮”的味道。饰演特里斯坦的挪威男高音古纳尔·格拉鲁德(Gunnar Graarud,1886-1960)是两次世界大战之间拜罗伊特最伟大的男高音,甚至强过梅尔基奥尔。他在那里演唱了帕西法尔、特里斯坦、齐格蒙德和齐格弗里德。格拉鲁德具有明亮的金属般的音质、自然的气息和出色的中音区,他在第二幕的爱情二重唱中体现了令人无法抗拒的优美嗓音。自1896年至1930年,北欧女高音一直占据了拜罗伊特的舞台。瑞典女高音南妮·拉尔森-托德森(Nanny Larsen-Todsen,1884-1982)音域宽广,对角色的驾驭游刃有余。她也是第一个演唱伊索尔德的斯堪的纳维亚女高音。她学于斯德哥尔摩、柏林和米兰,1916年开始其国际演出生涯,曾在斯卡拉、大都会、拜罗伊特及其他欧洲主要歌剧院饰演瓦格纳歌剧中的角色。布兰甘妮的饰演者安妮·海伦(Anny Helm,1903-1993)拥有戏剧女高音的音色。鲁道夫·博克尔曼(Rudolf Bockelman,1892-1958)1928年首次在拜罗伊特登台后直至1942年一直都是那里的常客,他成功地塑造了一个忧郁的仆人形象库文纳尔。男低音伊瓦尔·安德列森(Ivar Andresen,1896-1940)是这个录音里第三位北欧歌手,他具有阴暗的嗓音,饰演的马克王似乎有着不知疲倦的能量。安德列森生于奥斯陆,1926至1934年是德累斯顿歌剧院首席男低音,之后他又在柏林国家歌剧院登台。1927至1936年和1930至1932年分别在拜罗伊特和大都会演唱。

1928年的录音非常清晰,完全可以接受,而且超出想象的好。Naxos的新版本还转制了HMV在1927年录制的第三幕片段的10面78转唱片,作为附赠,是真正的瓦格纳迷不可或缺的珍贵资料。

1930年8月,哥伦比亚公司为齐格弗里德·瓦格纳在拜罗伊特新制作的《唐豪瑟》录制唱片。不幸的是齐格弗里德在录制刚开始就去世了,但这并没有影响录音的进程。

这套唱片是历史上头一回在拜罗伊特对瓦格纳的歌剧全剧进行录音。整个录音计划录制在36面(也就是18张)78转唱片上。原定的指挥是托斯卡尼尼,可托氏是胜利公司的签约艺术家,只好改请埃尔门多夫来指挥。这个录音并非现场录音,而是在无观众的剧院内录制。为了使音乐能载入规定数量的唱片内,有五分之一的音乐被删剪和改编了,只有第一幕是完整的。所以现在发行的CD用两张就能装下全剧了。不过录音还不错,最重要的唱段都没有被删掉。哥伦比亚公司在1930年已经掌握了不错的录音技术,庞大的乐队和合唱队的细节都被成功捕捉到,人声的比例也很协调,这在当时几乎是一项不可能完成的任务。

为了这个录制计划,拜罗伊特聚集了当时最强的一套演员阵容。五个主要角色有四个都是在拜罗伊特的首演。饰演唐豪瑟的齐格蒙德·匹林茨基(Sigsmund Pilinszky,1891-1957)来自布达佩斯,学于布达佩斯、莱比锡和柏林,1930至1931年在拜罗伊特演唱,他还是维也纳、伦敦、芝加哥和旧金山歌剧院的常客,他拥有巨大的共鸣和瓦格纳英雄男高音的能量感。玛丽亚·缪勒(Maria Muller,1898-1958)抒情的音色特别适合伊丽莎白这个角色,她于1925至1935年间在大都会演唱莫扎特、瓦格纳、斯美塔那、威尔第和施特劳斯的歌剧角色,她还常在科文特花园、维也纳、米兰、巴黎、萨尔茨堡和柏林登台,在拜罗伊特,她清澈抒情的音色获得了很高的评价。鲁特·约斯特-阿尔登(Ruth Jost-Arden,1899-1985)的职业生涯中饰演的角色包括布伦希尔德、伊索尔德、孔德里、埃莱科特拉、莎乐美、莱奥诺拉,还有就是《唐豪瑟》中的维纳斯。她的嗓音温暖浑厚,具有戏剧性。约斯特-阿尔登生于柏林,1930年被托斯卡尼尼选中而在拜罗伊特登台。赫伯特·杨森(Herbert Janssen,1892-1965)生于科隆,1922年在柏林国家歌剧院首次登台,之后在科文特花园、拜罗伊特和大都会都有他的出现。杨森有着温暖热情的嗓音,在二十世纪二十年代到五十年代都是演唱瓦格纳各剧种分量比较轻的男中音角色,他在剧中饰演沃尔夫伦。赫尔曼的饰演者是已经第三次出现在拜罗伊特舞台上的挪威男低音伊瓦尔·安德列森。埃尔门多夫的演释对比强烈,活力四射,尤其是序曲火爆异常。

Pearl的CD第一次完整收录了1927至1932年HMV在伦敦、柏林和维也纳围绕着《尼伯龙根的指环》录制的重要片段的全部录音,共计122面78转唱片,这些片段拼凑出一个不完整的“指环”全剧版本。除此之外,唱片在开始的部分还收录了科林伍德指挥伦敦交响乐团在1931年录制的“指环”中的九十个动机,并附上缩略乐谱,以介绍这部复杂四联剧的音乐。这些古老的录音云集了当时最重要的指挥家和歌唱家,是了解早期“指环”录音的最好选择。

唱片中最重要的指挥家莱奥·布列什(Leo Blech,1871-1958)生于德国亚琛,早年在亚琛歌剧院任职,1906至1937年在柏林国家歌剧院担任音乐总监。瓦格纳的歌剧是他最擅长的领域,录制了《莱茵的黄金》最后部分、《女武神》第二幕前半部分和第三幕的片段、《众神的黄昏》第二幕哈根与合唱团和第三幕的片段。他的处理稳健、清晰、而且十分优雅,有控制,是一位敏感的“伴奏家”。英国作曲家、指挥家阿尔伯特·科茨(Albert Coates,1882-1953)1914年在科文特花园上演的瓦格纳音乐季中登台,他指挥的《特里斯坦与伊索尔德》广受赞誉。在英国,他首演了很多威廉斯、巴克斯和霍尔斯特的作品,普罗科菲耶夫《第三钢琴协奏曲》和拉赫玛尼诺夫《第四钢琴协奏曲》都是他与作曲家本人合作首演的。1919年他被任命为伦敦交响乐团首席指挥,同时,他还活跃在法国、德国、奥地利、意大利、荷兰、瑞典和苏联的舞台上。科茨录制了《莱茵的黄金》序幕部分和换景音乐、《女武神》第一幕的三分之二和第二幕后半部分、《齐格弗里德》片段和《众神的黄昏》整个序幕部分以及第一、二幕片段和第三幕结尾。除了“指环”,科茨最著名的录音可能就是和霍洛维茨在1930年录制的拉赫玛尼诺夫《第三钢琴协奏曲》。他的演释速度略快,准确、干净利落。罗伯特·黑格尔(Robert Heger,1886-1978)是来自斯特拉斯堡的德国指挥家,在慕尼黑和马克思·冯·席林斯(Max von Schillings)学习后,先后指挥了维也纳大众剧院和纽伦堡歌剧院。1925至1935年他在科文特花园指挥,录制了《齐格弗里德》第二、第三幕的片段。与科茨相比,他的处理更为细腻内在。

几位重要的歌唱家的录音都十分珍贵,二十世纪前半期最重要的瓦格纳女高音之一弗丽达·莱德尔(Frida Leider,1888-1975)在录音中饰演《女武神》中的布伦希尔德。她生于柏林,二十世纪三十年代是拜罗伊特的超级明星,还是科文特、大都会、斯卡拉、维也纳和慕尼黑的客席歌唱家,她宽厚的嗓音中带有超人的能量感。《齐格弗里德》中的布伦希尔德由英国女高音弗洛伦斯·伊斯顿(Florence Easton,1882-1955)饰演,她的曲目极广,从莫扎特到二十世纪歌剧无所不包,饰演角色超过一百个,包括瓦格纳歌剧中的所有女高音角色。伊斯顿的声音不像莱德尔那样宽厚,而是比较明亮、灵活,很有穿透力,有着灿烂辉煌的高音,她自称为“抒情-戏剧”女高音,她还认为这个布伦希尔德的录音是她最满意的作品。

另一位女高音弗洛伦斯·奥斯特拉尔(Florence Austral,1892-1968)来自澳大利亚,虽然她从未在拜罗伊特或大都会登台,但仍然是最重要的瓦格纳女高音之一。她有着最完美的音色,在弗拉格斯塔德出现之前无人可比。在职业生涯中,她先后加入了科文特花园和柏林国家歌剧院,在HMV早期的《众神的黄昏》录音中演唱布伦希尔德。劳力茨·梅尔基奥尔(Lauritz Melchior,1890-1973)可能是二十世纪最有名的瓦格纳男高音,从二十世纪二十年代到四十年代,无人能撼动他的权威地位,很多人觉得到现在为止也没有什么男高音能在瓦格纳领域超过他。北欧永远是瓦格纳歌手辈出之地,梅尔基奥尔生于丹麦哥本哈根,早期在本土的歌剧院唱男中音角色,很快有人发现他并非男中音,而是男高音。在这套唱片中,梅尔基奥尔饰演《齐格弗里德》中的男主角,这个角色几乎就是为他量身定做的。他有着年轻的音色和宽广的音域,在高音部分也保持着相当的音色厚度。在音乐细节上,梅尔基奥尔也是一丝不苟,尤其是节奏和元音咬字,都表达得非常精确。英国男高音瓦尔特·维多普(Walter Widdop,1892-1949)饰演《女武神》中的齐格蒙德和《众神的黄昏》中的齐格弗里德,他1924年在科文特花园的首演就是《齐格弗里德》中的男主角。他还在1933、1937和1938年演唱了《特里斯坦与伊索尔德》。维多普的音量比起梅尔基奥尔来略微单薄了一些,音色更趋向明亮。奥地利-匈牙利歌唱家弗里德里希·绍尔(Friedrich Schorr,1888-1953)是男低音角色的主力,他饰演了沃坦。和梅尔基奥尔一样,绍尔也被认为是二十世纪最有名的瓦格纳歌唱家,尤其是他饰演的沃坦和汉斯·萨克斯(《纽伦堡的名歌手》)。绍尔的音量巨大,稳定而富有质感,气息连贯,唱弱声时尤其美妙。

HMV显然不满足于零星的拼凑,他们计划在二十世纪三十年代用最先进的电气录音技术,由指挥布鲁诺·瓦尔特在柏林录制“指环”中最受欢迎的《女武神》全剧。然而纳粹上台,包括瓦尔特在内的犹太音乐家都被笼罩在阴影之中,录音地点不得不改在维也纳。1935年他们录制了完整的第一幕和第二幕的一部分之后,计划又被搁置下来,直到1938年才在柏林继续完成了第二幕。超强演员阵容中,梅尔基奥尔饰演齐格蒙德,洛特·蕾曼(Lotte Lehmann,1888-1976)饰演齐格琳德,这位女高音以首演了理查·施特劳斯的《阿利亚德涅在纳克索斯》《没有影子的女人》和《随想曲》而闻名,她可胜任从抒情到戏剧的角色。1940年以后,她专攻艺术歌曲演唱,与瓦尔特录制的舒曼艺术歌曲的唱片非常经典。虽然在1935年录制《女武神》时她已经经历了二十六年的舞台生涯,但音色依旧非常年轻,保持着完美的技巧。布伦希尔德的饰演者玛尔塔·弗克斯(Marta Fuchs,1898-1974)有着阴郁浑厚的嗓音,她生于斯图加特,早年以女中音为目标,1930年弗里茨·布什邀请她加入德累斯顿萨克森州立歌剧院,遂成为德国首屈一指的戏剧女高音,1933至1942年一直作为拜罗伊特主力女高音。维也纳男低音埃玛努埃尔·利斯特(Emanuel List,1888-1967)在剧中饰演洪丁,他以演唱瓦格纳男低音角色著称,1925年加入柏林国家歌剧院,饰演《纽伦堡的名歌手》中的波格纳、《特里斯坦与伊索尔德》中的马克王、《众神的黄昏》中的哈根等角色。纳粹的上台使他不得不离开德国,移居美国,1933年在大都会登台,并加入了美国籍。时年不满三十岁的汉斯·霍特(Hans Hotter,1908-2003)担纲沃坦一角,这是他对这个角色诠释的开端,在接下来的二十年里,他与这个角色有着密不可分的关系。这位二十世纪最伟大的德国男中音在歌剧领域以瓦格纳角色最为著名,除了沃坦外,他六十年代在拜罗伊特饰演《帕西法尔》中的古奈曼兹也是无人超越。他对音乐与语言的结合格外敏感,演唱自然流畅,表情精准。

这套唱片也是瓦尔特为数稀少的瓦格纳歌剧录音之一,在1938年补录的部分由布鲁诺·塞德勒-温克勒(Bruno SeidlerWinkler,1880-1960)指挥完成,这位生于柏林的指挥家是历史上最早录制歌剧的指挥家之一,早在1908年就完成了了两部全剧的录音:《蝙蝠》和《卡门》。

虽然这是一套不完整的《女武神》,却是当时最成功的歌剧唱片,不仅在音乐上近乎完美,录音质量在当时也是无可匹敌的,所有乐器的质感都非常真实,还带有维也纳金色大厅的自然混响。EMI的转制音质偏薄,而且为了将第二幕放在一张CD内而删除了大约三分钟的片断,Naxos的转制声音干净了很多,音质也更准确,完美保留了原始录音的风格。

现场和广播录音:科文特花园、萨尔茨堡、大都会、拜罗伊特(1936-1943)

二十世纪三十年代,托马斯·比彻姆爵士在科文特花园发展德国剧目时,除了自己指挥以外,还邀请国际上著名的指挥家助阵,富特文格勒、克纳佩茨布什和莱纳都在被邀请之列。

在Naxos发行这套令人欢呼的伟大演出的CD之前,EMI已经发行了一套标明为比彻姆指挥的1937年演出录音CD,但后来证明那是一个拼凑的版本。EMI原计划出版1937年比彻姆指挥的演出录音。在唱片发行后发现,部分录音并非是比彻姆指挥的,而是来自1936年莱纳指挥的演出。两者差异在于两场演出除了两位主角和库文纳尔的扮演者相同外,其他角色都是不同。在库房里的八箱原始母盘中,有12面录音没有记录任何关于演出的细节,只标明了“Tristan und Isolde”的字样。仔细检查后发现,EMI发行的CD其实是由两次演出混合编辑而成,除了第一幕的一小部分,第二幕,第三幕的三分之一是比彻姆指挥的以外,其余都是莱纳指挥的。

Naxos的这套演出由史上最伟大的瓦格纳男高音梅尔基奥尔和史上最伟大的瓦格纳女高音基尔斯坦·弗拉格斯塔德(Kirsten Flagstad,1895-1962)担纲男女主角。这个录音是弗拉格斯塔德在科文特花园的首演,她具有非常年轻而充满力度的嗓音,并能用这种纯美的音色制造出连贯的线条。弗拉格斯塔德于1952年在富特文格勒的指挥下又录制了一个版本,但那已经不是她最辉煌的时期,音色已显苍老。1936年的梅尔基奥尔在当时远比他的搭档有名,他演唱特里斯坦已有七年的经验,这也是他演出次数最多的角色——超过二百次!这一对歌剧史上最伟大的搭档只保持了六年的合作期,1941年弗拉格斯塔德离开美国回到挪威后,他们就再没有同台演唱过。

指挥家弗里茨·莱纳(Fritz Reiner,1888-1963)生于匈牙利的布达佩斯,学于李斯特音乐学院,他的钢琴老师之一是巴托克。莱纳早年在布达佩斯和德累斯顿的歌剧院工作,与理查·施特劳斯关系密切。1922年他移居美国,先后指挥了辛辛纳提、匹茨堡的交响乐团和大都会歌剧院。1953至1963年任芝加哥交响乐团总监,进一步提升了乐团的国际地位,录制了大量唱片。在这套唱片中,莱纳的指挥有条不紊,处理细腻,始终保持着音乐的流动感,给予歌手强大的支持。

这个录音传达出与录音室完全不同的气氛,《特里斯坦与伊索尔德》的优秀录音大多是现场录音。我们可以听到第一幕前奏曲结尾从后台传出的练声(没准是弗拉格斯塔德在热身),第三幕库文纳尔跑上台阶的脚步声,甚至是观众的咳嗽声,把我们带回到1936年科文特花园的初夏之夜。

1937年5月,为了庆祝英王乔治六世加冕,威廉·富特文格勒率柏林爱乐乐团赴伦敦举行了系列演出。5月底到6月初,他又指挥英国伦敦爱乐乐团在科文特花园歌剧院上演了瓦格纳的《尼伯龙根的指环》,成为音乐史上的盛事。其中《女武神》的第三幕和《众神的黄昏》一部分由HMV公司进行了试录。CD版本1998年由音乐与艺术公司发行。歌手阵容集合了世界上瓦格纳歌唱家中的顶尖人物。弗拉格斯塔德饰布伦希尔德,博克尔曼饰沃坦,梅尔基奥尔饰齐格弗里德,每个人都处于最佳状态。饰演哈根的路德维希·韦伯(Ludwig Weber,1899-1979)来自维也纳,1931年在巴伐利亚国家歌剧院的瓦格纳音乐节登台大获成功而被科文特花园邀请。从1945年起,韦伯在维也纳国家歌剧院演唱达二十年之久,1951年之后经常在拜罗伊特饰演瓦格纳主要男低音角色。这套CD充分体现出富特文格勒全盛时期的瓦格纳风格,充沛的能量、紧凑的速度,他对于瓦格纳歌剧院的娴熟程度使乐团与歌手的配合天衣无缝。《众神的黄昏》选段包括了序幕中两位主角的全部唱段以及各幕结尾的部分,这就包含了布伦希尔德的几乎全部唱段。这个录音保存在HMV的实验性录音档案中,录音质量要比同时期富特文格勒在伦敦演出的“贝九”还要好,充分体现了歌手出众的音色。除了《女武神》录音平衡不好,弦乐过于响亮而铜管偏弱之外,没什么可挑剔的。CD的转制也很成功。坊间有很多关于这次《指环》录全了的传说,只是至今还是不见踪影。

这张1937年由托斯卡尼尼指挥维也纳爱乐乐团,在萨尔茨堡音乐节现场的瓦格纳《纽伦堡的名歌手》的录音,无疑是最伟大的歌剧现场录音。在这套CD发行以前,只有少数人能够听到录制在Seleophone胶片上的原始资料,或者一些转录自超过五十年历史的塑料唱片。由于1937年时录音技术还很不完善,这种Seleophone胶片处于试验阶段,而且又是现场演出,演员的走动对声音的变化影响很大,当年的录音师不得不经常变化电平以求得声音的平衡,于是在数码转制的时候困难重重。Marston通过大量细致的工作,才使声音基本达到正常的效果。

1937年的萨尔茨堡音乐节是德国纳粹占领奥地利之前,托斯卡尼尼最后一次在那里指挥歌剧演出,而这个录音,也是他唯一一个瓦格纳歌剧的全剧录音。

托斯卡尼尼的录音给人留下的印象,多半是在美国国家广播公司的直播棚里指挥NBC交响乐团的印象,干巴巴的音响效果,快刀切豆腐般的节奏。这个录音把这种印象彻底颠覆了:合理的速度,有血有肉的节奏感,丰富的乐团音响,对于歌唱家了如指掌的体贴。当然,他的特点还是相当明显,对于音乐的处理非常严格细腻。

饰演汉斯·萨克斯的汉斯·赫尔曼·尼森(Hans Hermann Nissen,1893-1980)来自普鲁士,从1925至1967年,他都签约慕尼黑歌剧院,作为著名的瓦格纳男中音,他经常出现在科文特花园、芝加哥、纽约大都会、萨尔茨堡和拜罗伊特的舞台上,他演唱细腻,具有强烈的个性,音色坚定而均匀。瓦尔特的饰演者亨克·努尔特(Henk Noort,1899-1990)来自荷兰,他在德国主要以抒情角色为主,二战期间在柏林德意志歌剧院演唱, 1936和1937年在萨尔茨堡音乐节登台。

瓦格纳歌剧的潮流在美国也丝毫不弱,早在1902年,赫尔茨指挥了《帕西法尔》在拜罗伊特以外的首演,他也成为美国纽约大都会德国剧目的总监。赫尔茨的继任者阿图尔·博丹茨基(Artur Bodanzky,1877-1939)是生于维也纳的犹太人后裔,曾经担任过马勒的助手、克伦佩勒的同事、富特文格勒在曼海姆的前任。他在1915年就任大都会德国剧目总监直到去世。博丹茨基有两点特别为评论家所诟病:一是速度过快,二是大幅删节。如果与拜罗伊特的版本相比,确实存在这些问题,从他留下的录音来看速度的起伏很大,快的段落特别快,而慢的段落又特别慢;至于删节,那是当时在拜罗伊特以外的通行做法。在这套拼凑起来的“指环”中博丹茨基指挥了其中三部。同样来自维也纳的犹太人,非常年轻的埃里克·莱茵斯多夫(Eric Leinsdorf,1912-1993)在录音中的表现超越了他的前任,他指挥这个《女武神》的录音时还不满三十岁。莱茵斯多夫十几岁时就为歌唱家弹伴奏,1934至1937年在萨尔茨堡音乐节当瓦尔特和托斯卡尼尼的助理指挥。由于纳粹的威胁,他去了美国,1939年博丹茨基突然去世,莱茵斯多夫接替了他的职位。他的指挥风格中规中矩,比较细致,不像晚年的博丹茨基那样草率。

这套《指环》演员阵容集中了当时来自欧洲和美国本土最优秀的瓦格纳歌手:弗里德里希·绍尔用美妙而独特的音色,诠释了令人难忘的沃坦。梅尔基奥尔饰演齐格蒙德和齐格弗里德,从1925年起的二十三年中,他饰演《齐格弗里德》中的男主角达一百二十八场,《众神的黄昏》中的齐格弗里德是梅尔基奥尔留下的这个角色唯一的录音。亚历山大·基普尼斯饰演洪丁,索尔波格饰演弗丽卡也都是上佳之选。布伦希尔德一角由当时大都会三位顶尖瓦格纳女高音担任,弗拉格斯塔德一生唱过三十次这个角色,有二十次是在大都会。1937年的这次对于她来说还是一个新的尝试。除了《齐格弗里德》中的弗拉格斯塔德以外,玛乔里·劳伦斯(Marjorie Lawrence,1907-1979)出演1936年《众神的黄昏》,这位澳大利亚出生的女高音学于巴黎,1932年在蒙特卡洛首次登台,饰演《唐豪瑟》中的伊丽莎白。1935年在大都会饰演了《女武神》中的布伦希尔德而一举成为主要的瓦格纳女高音,与弗拉格斯塔德分庭抗礼。不幸的是劳伦斯在1941年受到脊髓灰质炎的影响而不得不退出歌剧舞台。

这张《罗恩格林》的原始资料录制在16英寸有漆图层的玻璃唱片母板上,原板早已丢失,幸运的是广播公司保留了磁带复制品,今天我们才得以听到这个珍贵的录音,这也是历史上最早的《罗恩格林》全剧录音。莱茵斯多夫的诠释堪称完美,一丝不苟,这是他执掌大都会德国剧目以来最精彩的演出。梅尔基奥尔饰演的罗恩格林气质高贵,瓦尔内宽厚的嗓音并不太适合埃尔莎这个角色,事实上她在职业生涯后期饰演奥特鲁德倒是令人印象深刻。索尔波格对于奥特鲁德一角是驾轻就熟,这是她在演唱生涯之初就饰演的角色。

战时的拜罗伊特上演的剧目十分有限,1940至1942年都仅演出了“指环”和《漂泊的荷兰人》,1943和1944年仅演出了《纽伦堡的名歌手》。1942年的《众神的黄昏》和1943年《纽伦堡的名歌手》的杰出录音是这段历史的见证,艺术家们或许暂时忘记了在这个国家正发生的事情,在某种程度上,音乐固有的人性能将残酷的事实放在一边。1942年是埃尔门多夫在拜罗伊特指挥的第十五年,也是他在绿丘的最后一年。他已经具有充分的经验和智慧,细节清晰、特别重视低音线条,节奏上毫不拖泥带水。乐团对他的意图非常了解,演奏情绪饱满,创造出一个真正悲剧性的《葬礼进行曲》。饰演齐格弗里德的是瑞典男高音赛特·斯万霍尔姆(Set Svanholm,1904-1964),1930年他在斯德哥尔摩开始演唱男中音角色,1937年转为男高音,奥赛罗、弗洛伦斯坦(《费德里奥》)、齐格蒙德、特里斯坦和帕西法尔都是他在维也纳国家歌剧院经常演唱的角色。1942年是斯万霍尔姆在拜罗伊特唯一一次露面,三十八岁的他正处在演唱状态的巅峰,尽管有时显得有些笨拙,不是那么流动,但他天生就具有齐格弗里德的魅力和英武。布伦希尔德的饰演者弗克斯早已是拜罗伊特头号女高音了,她的声音略显衰老,但仍然保持着巨大的能量。英国出生的南非男低音弗里德里希·达尔贝格(Friedrich Dalberg,1908-1988)从1931年开始在德累斯顿学习,于莱比锡歌剧院获得重要的成功后,达尔贝格在柏林住了多年,并于1942-1944年间在拜罗伊特登台。他像许多经典的哈根一样,有着黑暗而稳定的音色。1942年的录音效果尚可,唯一的不足是乐团的音量偏小,与人声的比例不是最佳。

1943和1944年的拜罗伊特音乐节上演的《纽伦堡的名歌手》,分别由富特文格勒和赫尔曼·阿本德洛特(Hermann Abendroth,1883-1956)指挥,两个人都留下了录音,但富特文格勒的录音质量很差,而且有残缺,因此阿本德洛特的版本就成了首选。这位生于法兰克福的传奇指挥家1900至1903年在慕尼黑跟随最早的瓦格纳专家费利克斯·莫特尔学习指挥,然后出任吕贝克剧院的宫廷乐长。1915至1934年,他的生涯在科隆有声有色,担任历史悠久的居策尼希交响乐团乐长和科隆高等音乐学校校长,还应邀赴苏联和英国指挥。1934年,阿本德洛特接替离开纳粹德国的布鲁诺·瓦尔特,出任莱比锡布商大厦乐团总监。1943和1944年的拜罗伊特经历是他生涯中重要的一笔,这个录音也成为他仅有的歌剧录音。他指挥的风格棱角分明,线条硬朗,节奏严谨,给人以清晰理性的印象。战后阿本德洛特主要在东德指挥,并留下了大量录音。

在演员阵容上,阿本德洛特的版本要比富特文格勒的强多了,保尔·舍夫勒(Paul Schoffler,1897-1977)饰演汉斯·萨克斯,他在职业生涯中主要演唱莫扎特、瓦格纳和施特劳斯的歌剧角色,1937年加入维也纳国家歌剧院并经常出现在拜罗伊特和萨尔茨堡的音乐节上,饰演荷兰人、沃尔弗拉姆(《唐豪瑟》)、汉斯·萨克斯、沃坦(《“指环”)和安佛塔斯(《帕西法尔》)。舍夫勒还是伦敦科文特、巴黎、米兰斯卡拉、布宜诺斯艾利斯科隆剧院和大都会的客席歌唱家。来自科隆的年轻男高音路德维希·苏特豪斯(Ludwig Suthaus,1906-1971)饰演瓦尔特,这位富特文格勒最中意的男高音没有梅尔基奥尔那样强大的能量,但他的音色天生就有种忧郁的气质,特别适合演唱悲剧人物,他在富特文格勒1952年的《特里斯坦》、1953年的“指环”和1954年的《女武神》录音中都饰演男主角。苏特豪斯1928年首次登台时,饰演的就是瓦尔特,二战前他主要在柏林国家歌剧院演唱,战后是维也纳的主力,同时在科文特、巴黎、米兰、斯图加特、巴伐利亚和汉堡客席演出。贝希梅森是埃里希·昆茨(Erich Kunz,1909-1995)最拿手的角色之一,这是一位天生的戏剧角色演员,1940年在维也纳登台,主要演唱莫扎特角色,1943年和1951年在拜罗伊特都饰演了贝希梅森。这套CD虽然录制于1943年,但清晰无比,质感上佳,是拜罗伊特重要的历史录音。(未完待续)