记忆中的乡村手艺人

2013-04-29隋洪滋

隋洪滋

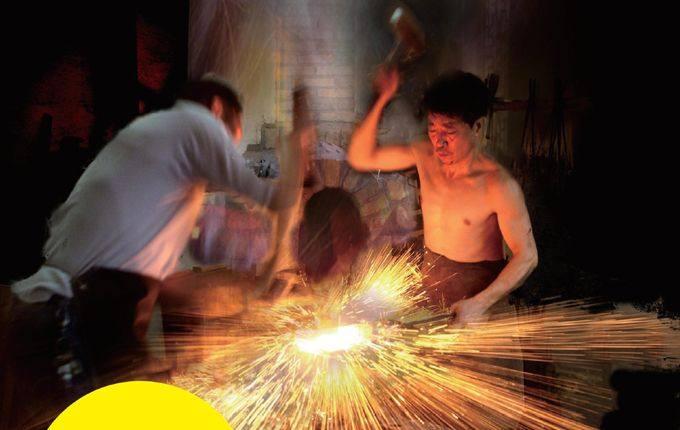

上世纪50年代初,家住沧州乡下,我的童年就在村里度过。儿时的记忆就像一幅幅美丽的风景,永存在心灵的深处。印象最深、也是最热闹和开心的事,就是郝铁匠带着他的一大一小两个徒弟,推着那辆装着铁匠炉、砧子、行囊,还有那口做饭用的黢黑的吊锅的独轮车,吆喝着进了村。支起摊子,人们拿来崩了的犁铧,需要淬火的锄头、镐头以及其他铁器;就只见火里来水里去,叮叮当当一阵忙活,郝铁匠把修好的农具放到主人面前,脸上挂着浅浅的笑容,村人心里满含着感激。

在那个时候,像铁匠、木匠、石匠、瓦匠、铜匠、篾匠这些手艺人,很受乡下人的欢迎,因为这些手艺人的手艺与乡村的日月光景密不可分。这些乡村手艺人,以他们智慧的头脑、灵巧的双手,汗水和灵性打造的手工制品,建构起乡村的生存和脉象。他们是乡村文明的最初传播者,为乡村编织着梦想,温暖着乡村单调的生活。

郝铁匠的小徒弟叫长顺儿,身材单薄,还抡不动大锤,师傅叫他拉风箱。到了该做饭的时候,长顺先淘好米,然后把那个黢黑的吊锅挂在炉上;这时候,郝铁匠和他的大徒弟,正光着膀子扎着围裙,一个挥小锤一个抡大锤,小锤引领着大锤,上下翻飞,火星四溅,叮叮当当,节奏是那么欢快和喜庆。锻打的铁件成形后,要趁热投入水中淬火;那是铁匠的绝活,火候要恰到好处。铁件入水的那一瞬间,一缕白色的水汽在吃吃的声响中直冲屋顶,看的好开心。最眼馋的是小学徒长顺做的小米饭,喷喷香气令人直咽口水。长顺会顺手给小伙伴们一块锅巴,这是当年吃过的最香的东西。我问父亲为什么铁匠的小米饭那么香?父亲说铁匠的吊锅厚,不漏气,直到今天我都信这话。长顺也有不顺的时候,做了夹生饭会惹得师傅不高兴。郝铁匠用不知是哪里的口音,夸声夸气地说:“叫你打铁打铁不中用,叫你做饭做饭不中用,叫你吃干饭,你吧唧吧唧一碗,吧唧吧唧一碗。”然后不再做声,将就着把饭吃完。长顺低着头一声不响,我很为他抱屈。

来了剃头的师傅,小孩们可不那么兴高采烈,不少孩子对风快的剃头刀子充满恐惧。剃头匠挑副担子,一头是装剃头工具的箱子,一头是烧水洗头的炉子,这大概就是剃头挑子一头热的出处。他们手里拿付音叉,大人们叫它“唤头”。我弄不清是“唤头”,还是“换头”,好像都说得通。“唤头”一响,小孩就紧张。那时乡下没有推子,用刀子剃头。刀不快或头发没洗透,会很疼,小孩子都打怵。遇上没有耐心的家长,皮肉还会受苦。但是,剃头匠张伯来了却是例外。张伯的手艺是祖传,为人随和,且装了一肚子掌故;加上走南闯北,有说不完的奇闻轶事。一坐上箱子,就开始讲古论今。从清初留发不留头、留头不留发的残酷,说到辛亥年剪辫子,不知不觉中一个清爽的茶壶盖头(当时儿童的发式)就剃完了。我的历史知识,就是在剃头匠那里受到的启蒙。

村中有个木匠铺,每天放学后,我总要到那里看木匠师傅劳作。翻卷的刨花散发出一种特有的芬芳,让我很陶醉。师傅用墨斗画线时,我帮他拽起紧绷的墨绳,猛一松手,一道笔直的墨线便印在了木头上。小时候对木工活很有悟性,在木匠师傅的帮助下,我居然做出一架叉子车,用它推土、推牛草,着实令小伙伴们羡慕。后来下乡当知青,小时侯的那点点木工基础使我受益匪浅。领导安排在队里修理农具,自然少经了好多风雨。知青大批返城时,起早贪黑,偷偷给同学们做只箱子,至今都心存感激。

沧州地处平原,石匠不多。上世纪五六十年代,村里只有一盘碾子和几盘石磨,供全村人轮流使用。一村人吃的米面,全靠碾子碾和石磨磨;石磨使用率高,时间久了,磨齿磨平了。人们就请来石匠,用錾子顺着原先的齿沟,一下一下凿深。石匠都是本地人,没有活时就种田,性格朴实,干活实在。他们要的工钱不多,村里人轮着请他吃饭,吃的是家常菜,喝自家酿的酒,从不提额外要求。后来村里通了电,磨面机代替了石磨,石磨被掀入村头的小河,石匠也就没了用武之地。

乡间还有走街串巷的铜匠,我们那里叫小炉匠。他们补锅锔碗,修锁配钥匙,手艺好的还可以承接难度大、精密细致的活。铜匠也都挑副担子,一头是带高支架的木板箱子,上面挂一面小铜锣,挑子一颤动就叮叮当当响,很远就能听到;另一头是用来熔化金属的炉子和风箱。炉膛里有只坩埚,能够化铜、化铅、化锡、化银,甚至可以化金。可能是活不多的缘故,铜匠不长到村里来,所以不是很熟。小伙伴们只知他姓何,却不知他家住何方。

那时候,搪瓷、塑料之类的日用品还没有传到农村,乡下人祖辈都习惯使用铜器。铜壶、铜盆、铜瓢、以及铜炉,铜家什更适合乡村人的口味。这些东西被擦得铮亮,摆在家里,显得日子过得红火,代表了这家人家的家境和财力。这些铜家什不仅实用,更重要的还在于维系一种理念。一个黄铜脸盆,可能传了三代四代,一把紫铜水舀子甚至传了五代。这就蕴含着一种观念,一种关于生活的延续性、恒常性的观念。何铜匠个不高,早年一只眼睛受了伤,总糊着一团眵目糊,全靠另一只眼看东西。但他的手很巧,没有不能接的活。铜匠担子来到村里,每次都在我家的门楼旁边铺摊子。有的活当天干不完,就带回去,做好后再送回,从未出过差错。不久,乡下大大小小的生产资料被一大二公,铜器也收去支援了建设。那以后,再没见过何铜匠,我也离开了那个村子。

这些年,随着经济的发展和科技的进步,物资越来越丰富,改变了乡下人的生活与节奏。尤其是乡村劳动力的输出,密切了地区间的联系,外面经济的兴衰牵动着乡村的神经。土地本来是乡下人的命根子,如今却被抛荒,年轻人不再种地,老人儿童在村中留守。可每每想起当初那些活跃在乡里的手艺人,内心总会涌起一团绵绵的暖意,似乎只要一伸手就能触摸到那些带着乡村质感的手工制品。透过漫长岁月,它们依然在时光深处闪光,传递着温度、光泽、质感。村口废弃的碾盘,沉入河水的石磨,乃至老家饱经风雨的门楼,诉说的都是乡里那一段与手艺人相关的过往岁月。

抚今追昔,对当年那些乡下手艺人,总是心存感激。是他们一年四季栉风沐雨,用手艺装点着父老乡亲的生活。如今,随着时代的变迁和工业的发展,当年乡村的手艺人,早已不知去了哪里。寻觅他们的踪迹,就像阅读一篇篇带着泥土气息的散文,平凡中蕴含着淳朴的乡情。虽然不再可能,但总是希望在乡道上看到他们的背影,让每个远离家乡的人,寄托一份长久的情思。