宋庆龄与电影的不解之缘

2013-04-27朱玖琳

朱玖琳

(作者为上海孙中山宋庆龄文物管理委员会研究室副研究馆员)

宋庆龄一生酷爱电影,甚至曾经想亲自经营电影事业,以发挥电影的教育功能。抗日战争期间,她领导保卫中国同盟组织过好几部以反法西斯和民族解放为主题的电影义演,其中有反映墨西哥争取民族独立的好莱坞电影《裘莱士》、有暗讽德国纳粹统治的卓别林电影《大独裁者》(也是好莱坞电影),她曾说这些影片是对“我们的事业的绝妙宣传”;中国福利基金会时期,她在美国米高梅电影公司的赞助下,举办过数场电影义演以募集儿童工作资金。

电影对于宋庆龄而言,不仅仅是她曾经的“工作伙伴”,更是她文化生活的主体。堪称是影迷的宋庆龄爱看外国电影,尤其热衷美国影片。当好莱坞电影被新政权逐出上海影院时,了解宋庆龄嗜好的陈毅市长对她进行了特殊照顾;“文革”初年,宋庆龄一年难得看上一部故事片,只是偶尔靠看新闻纪录片过瘾。一方面,她受到了把持电影业的江青的刁难,另一方面,她得到了来自周恩来总理的关心。“文革”结束后,中国电影重现“百花齐放,百家争鸣”的繁荣景象,宋庆龄十分高兴,她“热烈祝贺中国影坛百花盛开”。

1964年2月,宋庆龄和周恩来、陈毅在昆明,准备前往锡兰进行友好访问

热衷美国电影

宋庆龄的文化生活相当充实,她喜欢西洋文学,如莎士比亚、巴尔扎克的作品,更喜欢古典音乐,爱弹钢琴,晚年还常打康乐棋。看电影则是她最热衷的一种休闲和娱乐方式,所看电影以外国影片尤其是美国影片为主,苏联和日本的电影她也爱看。宋庆龄反复看的电影除了上述《大独裁者》外,还有美国的《翠堤春晓》、《音乐之声》和苏联的《心儿在歌唱》等。美、日、苏三国是她曾经生活、学习和工作过的地方,音乐是她的爱好,反抗法西斯统治、实现社会主义理想是她的奋斗目标,这些也许是她一直喜欢这几部电影的主要原因。

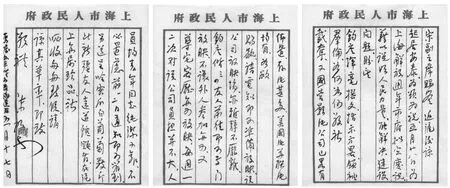

1950年5月17日,陈毅致宋庆龄函

孙中山在世时,宋庆龄同丈夫一起在上海莫利爱路寓所享受温暖家庭生活,身为影迷,她常常在家中组织放映电影,这种时候往往是卫士马坤大快朵颐的快乐时光。

宋庆龄从电影中得到快乐,也从电影中受到启发。她的战友杨杏佛曾携子杨小佛一起请她看苏联电影《生路》,那是一部描述俄国革命后苏联政府如何收容、教育大量流浪儿童,使他们成为有用的新人的影片,内容精彩,很感动人。电影散场后宋庆龄对杨杏佛说:中国将来也要这样做,使流浪者能改造成为新人。两人议论热烈,而且非常认真,以至于小佛认为:“后来孙夫人在中国福利会中兴建许多少年教育中心和后来为人称道的托儿所等,也极可能是受了《生路》的影响。”

1933年6月,杨杏佛遇刺后,宋庆龄对杨小佛非常关心,经常利用星期日约他到她家去吃饭聊天。吃饭时她会同小佛谈小说和电影,令小佛惊讶的是,她对美国电影明星非常熟悉,这使得他们之间有了不少共同语言。她曾经带小佛摸黑进上海大戏院,看美国娱乐片《梅蕙丝西行记》,小佛为此对她说要是早出来两分钟就不会摸黑了,宋告诉他:我们是来看电影的,不是让人家看我们的。

为了进影院看电影,宋庆龄曾有过几次尴尬经历。 1927年她在莫斯科时,有一次她去电影院看电影,在正片之前临时放映了她到达莫斯科的新闻片,大家都转过头来看她,她的害羞心理使她觉得非常不安,把手里的一块手帕都撕烂了,于是没等正片开映就离席而去。1937年五六月间,有一部苏联电影叫《予打击者以打击》,轰动一时。苏联大使鲍格莫洛夫邀请宋庆龄观看了这部电影。那天宋庆龄先到影院,请柬上注明的座位是楼座第一排。她泰然地坐在第一排座位上,其他的人还没有来。这时发生了一件事:上海大戏院有个英文讲得很好的苏联工作人员,他上楼看见一个妇女坐在第一排,便走过去对宋说:“这个地方是招待贵宾的,是不是请你坐到后边去。”宋庆龄反问:“为什么?”他说:“这里等一会儿有大使和中国朋友来。”宋未表明自己的身份便移坐到后面去。

宋庆龄爱看美国电影,但是1949年以后,上海新政权领导对上海电影业改造的最初行动,正是将好莱坞影片驱除出上海文化消费领域。1950年11月,上海巴黎大戏院职工张贴出“拒映美片”的大幅标语并向社会发出呼吁,全市影院起而响应,一切美国影片停止放映。好莱坞从此在上海文化市场绝迹近30年。

对此,宋庆龄没有公开抱怨过,反而是深知她嗜好的时任上海市市长陈毅考虑周到,单独为她做了特殊安排。1950年5月17日,陈毅为庆祝上海解放一周年约稿事致函宋庆龄,同时告知:“国营影片公司(即1949年9月成立的华东影片经理公司,地址在上海广东路50号大楼五楼,隶属中央电影局,负责上海及华东地区的影片发行——笔者注)已略有布置,存片甚多,美国片苏联片均有,如欲赐观,请电知即可准备放映。该公司放映场亦雅静不庞杂,钧座偕三四友人前往即可专门放映,不让外人参加亦可。又尊宅客厅亦可放映,每周一二次对该公司负担并不大,人员均青年同志,纯洁可靠,不必过虑,前一二日通知即可办到。”宋庆龄不久之前正好因文化生活匮乏而准备邀请好友王安娜去影院看正在公映的苏联影片,陈毅此函真可谓关心体贴之至。宋庆龄随即撰就庆祝上海解放一周年一文的初稿,并于22日复函陈毅告知,同时说:“观电影事因近日须写文章较忙,俟稍暇即赴摄影公司观看。到时当通知梅处长(即时任上海市政府交际处处长的梅达君——笔者注)。”7月15日,宋庆龄还告知当时代表中央政府与她联系的罗叔章,她在梅处长夫妇多方面布置之下,已去看过2次电影。

一直麻烦别人总是不太方便,所以宋庆龄后来基本上都是在自己家中看电影。她的北京寓所较大,大客厅就可作电影放映间,而旁边的大餐厅正好用来招待来看电影的客人们用餐或点心;上海淮海中路寓所较小,电影就在相连的客厅、餐厅放映,银幕设在客厅放古董橱的地方,放映机则摆在餐厅里放柜子的地方。

在家中,宋庆龄从不单独看电影,她喜欢和大家一起分享看电影的快乐。她经常在三八、五一、六一、七一、八一、十一、元旦和春节(“文革”后又扩大到圣诞节)期间放映电影,招待老朋友路易·艾黎、马海德、爱泼斯坦及其家属等,还有保健大夫、警卫战士和身边工作人员及其孩子们。除了这些特定假日外,她还会在周末时光在小范围内组织看电影。

说宋庆龄是影迷一点也不过,晚年的她看电影不仅全神贯注,而且一坐就是数小时,有时甚至通宵。孙中山家族的世交林国才曾多次陪她看电影,发现她看电影可以从晚上8时直到午夜2时,“连看6个小时而毫无倦容”。

伍郑镜宇1980年5月来京拜访宋庆龄时拍摄的宋庆龄北京寓所大客厅兼电影放映间。坐在放映机旁的是隋永清,其身后是宋庆龄北京寓所的工作人员和警卫排战士

“文革”期间经历选片风波

“文化大革命”初期,宋庆龄只是在家中偶尔看几部新闻记录片,甚至国产片也难得看。当时钓鱼台放映厅有近百部电影片,但是都由江青一个人霸占着,没有她同意谁也不敢拿出去看,包括周恩来总理、陈伯达、康生和叶剑英在内。宋庆龄秘书张珏曾打电话到中央文革办事组,告诉他们说首长想看一些电影,并列了一个片名目录。办事组的电话组负责人李传俊接电后把电话记录交给江青,结果江青说给几部就行了。后来李传俊看到单子上大部分都被删了,只剩下五六部。

有一段时间,在周总理的亲自过问下,中国先后引进了美国的《巴顿将军》,日本的《山本五十六》、《啊!海军》、《日本海大海战》,美日合拍的《虎、虎、虎》以及欧洲和北非国家的一些影片。在周总理细心周密的安排下,进口电影首先在中南海西楼大厅、国务院小礼堂放映,让中央首长先看,然后逐步转为机关内部看,最后上市公演,广大群众都能看。

1974年10月13日,宋庆龄与《闪闪的红星》中扮演潘冬子的小演员祝新运等在香山,中立者为警卫秘书杜述周

这些影片宋庆龄大多看过。1970年10月1日,宋庆龄在天安门参加国庆庆典时,西哈努克亲王夫人告诉宋庆龄,他们送了一部由他们夫妇二人合拍的电影《柬埔寨》的拷贝给中国。周总理于是说:“副主席愿看可以随时取来看,还可看点日本电影。”不久,宋庆龄在看了《柬埔寨》后评价说艺术不错,亦很轻松。在看《山本五十六》时,她的注意力高度集中,警卫秘书杜述周同她说话把她吓了一跳,打了个冷战。

1972年2月,美国总统尼克松即将访华,也许是尼克松访华勾起了她对美国的怀念。2月5日,她关照警卫秘书杜述周去找些电影目录,尤其“找些外国电影为好”,找来后由她自己挑选。杜述周于是四处打听,还让国务院机关事务管理局帮忙,最终从国务院文化组(即今文化部——笔者注)得到两本目录,又从电视台找到了11个电视剧的目录。2月8日,宋庆龄直接向杜述周提出要看《尼克松小传》。为了取《尼克松小传》,杜述周在电视台和外交部来回跑,但是双方互相推诿,杜最后还是从国务院文化组取来了《尼克松小传》的胶片。近一个星期的联系结果是只有《中国近代史》、《巴顿将军》、《罗马之战》、《冲绳决战》等影片可看。宋得知后很生气,告诉杜述周说不看电影了,结果《尼克松小传》还没看就送还了。杜述周立即向国管局汇报,国管局领导随即上门探视,但宋拒不接见。

国管局从此对宋庆龄看电影之事算是重视起来,但是要胶片事还是远没有“文革”前那样顺利,加上宋庆龄那几年病痛缠身,她依然很少看电影。转眼到了1974年,宋庆龄的病痛问题暂时缓解,杜述周再次将要片子很困难的情况报告给了国管局领导。于是,这一年开始,情况有了质的变化。1974年,宋庆龄看的电影从一年几部猛增至20余部,其中大多是美国三四十年代的影片,也有苏、日影片和国产片,她不用再靠看新闻纪录片过瘾了。当时负责为中央领导人看电影做现场翻译的戴光晰回忆说:相比其他中央领导人,“宋庆龄最了不起,她在自己的寓所看任何语言的影片都不需要翻译,而且从下午四点一直看到午夜一两点,一口气看四五部影片”。

70年代后期,在影片进口方面,开始有大量外国乌七八糟的东西进来,宋庆龄对此很感不安。虽然她不是那种拘谨古板的女人,但是有一次在她家里放映的一部影片使她忍不住发火,她写信告诉爱泼斯坦:“这部片子……实在太坏了……叫什么‘纽约、巴黎及东京之夜’……那种不像话的脱衣舞之类的玩意。我真想站起来走掉,可是我找不到扶我走路的那个人,只好坐着不动……我真懊丧得要命,居然在我家里放这种东西给(两位客人)看。”

1981年3月6日,宋庆龄寓所为庆祝三八妇女节放映电影,这是宋庆龄在世时的最后一次。宋庆龄因为正在发高烧并没有下楼看,但她事先已经警告工作人员:“不要放光屁股的影片。”

为中国电影“百花齐放”出力

宋庆龄不仅爱看电影,而且对电影事业也十分感兴趣。1917年2月19日,她在给日本电影业先驱梅屋庄吉的夫人德子的信中说:“如果我自己能有一笔钱的话,我很愿意和你们合作经营电影业,因为电影是实施教育的一个很好的手段,我们可以通过影片让人们看到上海及其美丽的郊区。”

宋庆龄并没有如愿经营过电影事业,但她始终关注中国电影事业的发展并予以积极支持。

1959年,北京电影制片厂拍摄的国庆十周年献礼片《风暴》上演。这是一部优秀的电影,讲述的是共产党员林祥谦等人誓死反抗吴佩孚军阀统治,组织京汉铁路工人大罢工的故事。该片在拍摄过程中,力求画面逼真的金山导演一定要在影片中使用吴佩孚用过的沙发,摄制组人员连夜翻阅史料后发现吴佩孚的沙发在建国初被安排到了宋庆龄在北京方巾巷的寓所。他们于是找到方巾巷宋庆龄家,经电话请示,宋庆龄明确表示“全力支持”。之后,摄制组为了解决片中英国大使馆的布景问题,再次“得寸进尺”地去宋家借大吊灯,这次又要拆卸又要安装,动静很大,但是宋庆龄依然十分痛快地答应了。宋庆龄如此慷慨无私的全力支持,使摄制组工作人员心里充满了敬佩和感动,他们说:“没有她的支持和帮助,是绝不会有现在大家看到的这种效果的。”

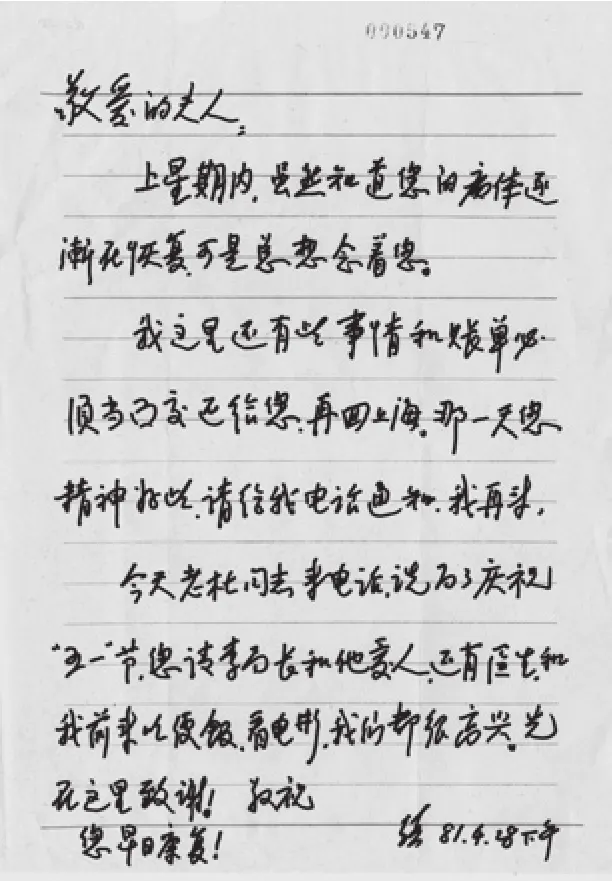

1981年4月28日沈粹缜致宋庆龄最后一封信,信中谈到病重的宋庆龄为庆祝“五一”节,特意邀请沈粹缜、李家炽夫妇和保健医生等到家中吃便饭、看电影

宋庆龄希望中国能够多拍电影,拍好电影,也希望海外能够拍摄全面客观地反映中国情况的影片。1974年5月10日,曾经在日本侵华期间给予保卫中国同盟以高度支持的美籍华人李兆焕来华探视宋庆龄,在宋家茶叙时,他主动提出愿意给宋庆龄提供任何的帮助。宋庆龄不假思索便答道:“我喜欢看到一部有关中国的好电影。”李于是主动提出可提供资金并挑选技术人员来这里拍电影。但是随即就有人告诉宋庆龄她侵入了主席夫人的禁地,并劝她不要去激怒江青。宋庆龄对此很是不满,在给老朋友陈翰笙写信告知此事时一连用了数个惊叹号。

“文革”结束后,中国文艺领域再现“百花齐放、百家争鸣”的繁荣景象,不过电影业一开始并没有太大起色,宋庆龄常常哀叹中国在电影制造业方面远远落后于其他工作。1979年6月20日,她在给友人伍郑镜宇的信中写道:“我们电影拍得很少,一年只拍5部,但印度是196部!这真是一个挑战!但是质量还是高于一切的。”这一年,电影《小花》横空出世,其内容和形式均使当时看惯了传统故事片的观众耳目一新。对这部划时代影片的产生,宋庆龄也是帮了忙的。《小花》中葛存壮饰演的反面角色有一个特写镜头——在桌前看希特勒写的《我的奋斗》。这是一部禁书,北京电影制片厂资料室没有,北京图书馆拒绝外借,街上更买不到。摄制组便让当时也在《小花》组演戏的宋庆龄警卫秘书之女隋永清去找宋庆龄要借书证,以宋的名义去借。当隋永清告诉宋庆龄时,宋庆龄明确表示了反对:“那是一本很坏的书,你们借它做啥子用?”隋讲明原委后,宋才表示同意。但在她把借书证交到隋手里时,仍然表示了高度的原则性:“你可以给摄制组去借,但我现在必须讲明,谁也不能看。你首先不能看。借来后直接拿到摄制组。从头至尾要由你保管,不能转手他人。拍完,立刻还到北图去……”隋永清拿着宋庆龄的借书证到北图顺利地借到了这本书,葛存壮这一镜头一拍完,剧组立即派车送隋永清还书给北图。北图收到书后还专门给宋打了电话,询问首长对他们的服务是否满意。宋庆龄对他们的工作表示了感谢。

1980年,中断了17年之久的电影“百花奖”重新恢复评奖,《小花》一连获得数奖——第三届电影“百花奖”最佳故事片奖、最佳女演员奖(陈冲)、最佳摄影奖和最佳音乐奖。在《大众电影》举办第三届电影“百花奖”活动时,宋庆龄对此十分关注,向当时主管电影工作的文化部副部长司徒慧敏询问评奖情况,并问他所有得奖影片是不是都看过了。宋庆龄说,她只看过少数一两部,没有全看,但认为中国电影进步很快、很好,形式和内容都较新颖。在授奖活动过程中,宋庆龄特意派人为授奖大会送去了贺词,她在贺词上写道:“热烈祝贺中国影坛百花盛开。”