煤炭开采对油松林下植物多样性的影响研究

2013-04-23赵娟

赵 娟

(山西省林业科学研究院)

煤炭开采作为一种强烈的人为干扰,对森林群落包括乔木层、灌木层、草本层多样性影响的研究一直是人们关注的重点。目前,国内外学者的讨论热点主要有两方面:一方面,有些学者认为矿山开采对群落多样性有降低作用或影响不大(Bell,F.G.,2001;Bell,T.J.and Ungar,I.A.1981;Boone,R.B.& Galvin,K.A.2000);另一方面,有些学者认为矿山开采对森林群落多样性有增大的趋势,特别是对灌木、草本层影响较为明显(Lyngdoh,1995;Gupta,1999 年;Sarma,2002 年)。

1 研究地区概况

本项研究的试验开采区观测地点选在太原市西山矿务局的杜儿坪矿、西铭矿和西曲矿区,地理坐标为 112°19'- 112°21'E,37°48'- 37°50'N,海拔1470-1576 m。试验的非开采区观测点选在关帝山林区,地理坐标大约在 111°34'-111°37'E,37°29'-37°32'N,海拔1576 -1815 m。

由于所选样地均为油松人工林,乔木树种只有油松这一种,因此,对于非开采区和不同开采强度下的生物多样性研究仅从灌木和草本两个方面进行研究。

2 研究方法

根据研究需要,将研究地点依据西曲矿、杜儿坪矿、西铭矿的煤炭开采统计资料选取单位面积上的开采量(t/km2)为标准划分为三个梯度,分别是T1西曲矿21.1 万 t/km2,T2 杜儿平矿 23.2 万 t/km2,T3西铭矿28.7万t/km2,该开采梯度由T1到T3开采强度逐渐增加。并在关帝山中支沟选取对照样地的试验点。在每个试验点内各选择三块30 m×40 m的具有代表性的标准地。具体样地情况见表1。

表1 标准地基本情况表

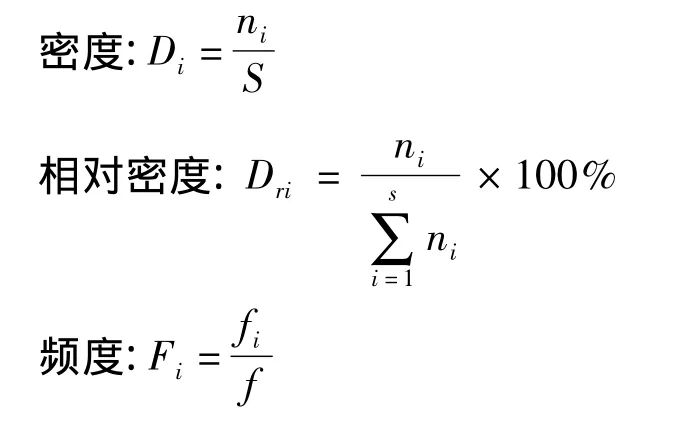

调查和测定灌木和草本的名称、高度、株数、多度、盖度、生活力、起源等。依据马克平等(1994)的方法,用重要值作为数量指标。依据 Ludwig等(1988)和参考目前国内植物群落物种多样性研究中常用的指数,本研究选取以下多样性指数,其公式表达如下:

上述各式中,ni为每个物种的个体数,S为样地面积,Pi为每个物种的胸高断面积,fi为每个物种出现的样地数,f为调查样方总数,Ci为某一种物种的基盖度。

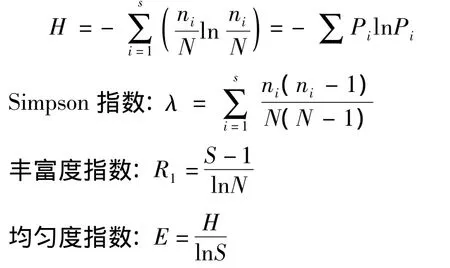

Shannon-Wienner指数:

在上述各式中,Pi为每个物种的个体数或断面积所占比例,ni为每个物种的个体数或断面积,N为样地内所有物种的个体数或断面积和,H为Shannon-Wienner指数,λ为Simpson指数,E为均匀度指数,R1为丰富度指数,S为物种数。

3 结果与分析

3.1 灌木层植物

3.1.1 调查情况及重要值比较

在开采区三个林分内对灌木进行调查,共发现灌木18科、26属、40种,其中在选定的样地内共涉及9科、11属、19种灌木,优势种为黄刺玫、金银忍冬。T2和T3两个开采强度下的灌木种类明显多于T1开采强度下的灌木种类;非开采区的灌木植物种多于开采区。

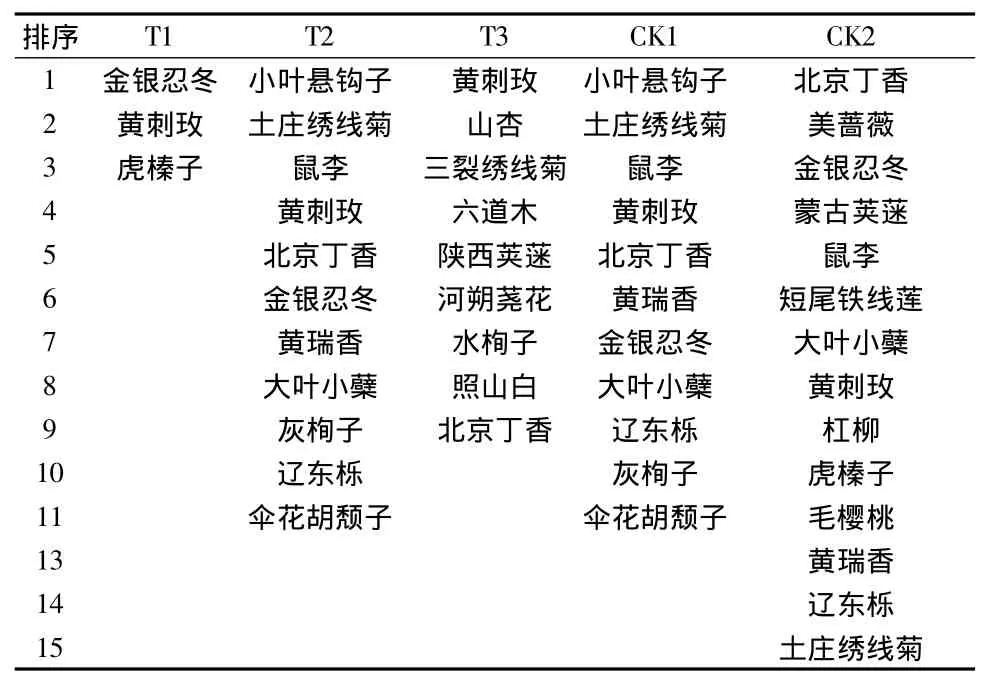

表2 灌木重要值排序

由表2以看出,T1开采强度的样地内灌木有黄刺玫、金银忍冬和虎榛子3种,该样地的灌木层是由金银忍冬和黄刺玫两个优势种组成的,其重要值分别为46.96%和41.96%;T2开采强度的样地共有灌木11种,该样地是以小叶悬钩子、土庄绣线菊、鼠李为主要优势种组成的,这三者的重要值分别为7.22%、17.49%、11.87%;T3 开采强度的样地共有灌木9种,该样地是以黄刺玫为绝对优势种构成的,其重要值为44.22%,另外在该样地中山杏也占有相对比较重要的位置,其重要值为14.05%。

在非开采区共有灌木18种,主要以小叶悬钩子、北京丁香为优势种,重要值为 26.77%和21.56%。与开采区相比,耐荫性植物种的重要值排序明显提前。

3.1.2 灌木层植物多样性指数比较

由图1可以看出,三个开采梯度下的灌木层多样性指数整体呈T2>T3>T1。T2开采梯度灌木层的Simpson指数、Shannon-Weiner指数、丰富度指数、均匀度指数都不同程度地高于其他两个开采梯度的灌木层。从植物种数量上来看,T2开采梯度样地共调查灌木种11种,高出T1、T3两个开采梯度3种和9种。T2、T3两个开采梯度下的灌木层Simpson指数、Shannon-Weiner指数、丰富度指数、均匀度指数均高于T1开采梯度的灌木层多样性指数。随着煤炭开采强度的增加,在灌木层中多样性指数出现了在中度开采强度上明显增加的趋势。在非开采区,灌木层Simpson指数、Shannon-Weiner指数、丰富度指数、均匀度指数均高于开采区。

图1 不同开采梯度下灌木层多样性指数

3.2 草本层植物

3.2.1 调查情况及重要值比较

在T1、T2、T3三个开采强度的林分内共调查发现草本19科、34属、68种。在选定的样地内总共涉及12科、19属、27种,其中优势种为赖草、披针叶苔草、异叶败酱。T1开采梯度草本21种,明显多于T2和T3开采梯度8种和7种。在非开采区CK1有草本植物24种,CK2有草本植物29种,明显多于开采区草本层植物种数。

由表3可以看出草本层的重要值排序,T1开采强度的草本层是以赖草、拂紫茅、小红菊为主要植物种组成的,其重要值分别为 27.06%、12.79%、17.06%;T2开采强度的草本层共有8种草本植物,其中重要值最高的为披针叶苔草,为47.93%,是该草本层的最主要构成种;T3开采强度的草本层植物种类相对最少,重要值最高的为披针叶苔草,为40.88%。

在非开采区,草本层以等齿委陵菜、龙牙草为主要构成种,重要值为13.21%、14.38%。与开采区相比,偏向于中生的植物种明显比开采区多,且他们的重要值排序也均靠前。

表3 草本重要值排序

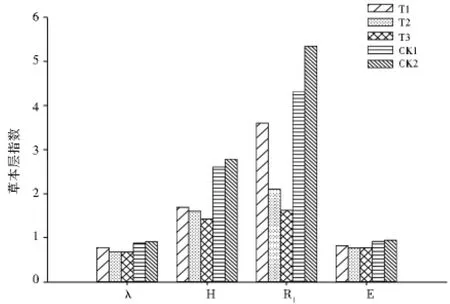

3.2.2 草本层植物多样性指数比较

由图2可以看出,草本层的Simpson指数、Shannon-Weiner指数、丰富度指数、均匀度指数随着开采强度的增加逐渐降低。Margalef指数,T1开采梯度下的西曲矿样地明显高于其他两个样地,其值为3.60,在该样地里共有草本植物21种,远多于其他两个样地的8种和7种。三个开采强度样地的Margalef指数呈现T1>T2>T3的规律。在非开采区,草本层Simpson指数、Shannon-Weiner指数、丰富度指数、均匀度指数均明显高于开采区。

图2 不同开采梯度下草本层多样性指数

在低开采强度下,灌木层植物多样性低;中等开采强度下,灌木层植物多样性最高;随着开采强度的进一步增大,灌木层植物多样性又出现下降的趋势。煤炭开采区灌木层的各项多样性指数均低于非开采区。草本层植物多样性随开采强度的增加而降低,耐旱物种的重要值排序有明显提前,且在高强度开采区域出现了地椒、黄芩等强耐旱植物,说明随着煤炭开采强度的增加,林地的水分条件发生改变,林地生境趋于干旱,群落发展逆向演替。

4 结论与讨论

本项研究结果表明,在T2开采梯度下,群落内灌木层的物种数明显多于T1和T3梯度。从重要值排序上,随着开采强度的增加较为耐旱的植物种逐渐成为优势种。从多样性指数来看,T2开采梯度的Simpson指数、Shannon-Weiner指数均高于T1和T3开采梯度,这可能是由于中等强度的开采活动增加了新物种进入群落的机会。但是,严重的开采活动又会使灌木的立地条件发生恶化,淘汰一部分不适应的物种。表明中等强度开采活动下灌木层的生物多样性要高于低强度开采活动和高强度开采活动下的灌木层生物多样性。这与Cornell等人提出的中度干扰假说相符合,即中等程度的干扰将使多样性最高,它允许更多的物种入侵和建立种群。

对于群落中草本层多样性的研究,本项研究结果表明,在不同开采梯度下草本层的植物种组成有明显不同,随着开采强度的增加,草本层的植物种明显减少。在重要值排序上也没有明显的优势种,Simpson指数、Shannon-Weiner指数、均匀度指数也随着开采强度的增加而降低。但是与开采强度较轻的T1相比,T2和T3梯度下明显出现了较为耐旱的典型旱生种,如T2梯度下出现了T1梯度没有的铁秆蒿并且在群落中的重要值排序靠前;T3开采梯度下不仅有重要值排序较为靠前的铁秆蒿,而且还出现了强耐旱种地椒和黄芩。这与 Lyngdoh,1995、Das Gupta,1999、Sarma,2002在印度 Jaintia山和 Garo山的研究结果相一致。

[1] Bell,F.G.;Bullock,S.E.T.;Halbich,T.E.J.and Lindsey,P.Environmental impacts associated with an abandoned mine in the Witbank Coalfield,South Africa.International Journal of coal Geology,2001,45:195-216.

[2]Bell,T.J.and Ungar,I.A.Factor affecting the establishment of natural vegetation on a coal strip mine spoil bank in the south eastern Ohio.American Midland Naturalist,1981,105:19-31.

[3]Boone,R.B.and Galvin,K.A.Generalizing E1 Nino effects upon Maasai livestock using hierarchical clusters of vegetation patterns.Photogrammetric Engineering&Remote sensing,2000,66(6):737-744.

[4] Lyngdoh,T.Community dynamics and edaphic changes in relation to coal mining in Jaintia Hills,Meghalays.Ph.D.Thesis,North-Eastern Hilll University,Shillong,India.1995.

[5]DasGupta,S.;1999.Studies in vegetal and microbiological processes in coal mining affected areas.Ph.D.Thesis,North-Eastern Hilll University,Shillong,India.

[6] DasGupta,S .;Tiwari,B.K.and Tripathi,R.S.2002.Coal mining in Jaintia Hills,Meghalya:An Ecological perspective.In:Passah,P.M.and Sarma,A.K.(eds.),Jaintia Hills,A Meghalya Tribe:Its Environment,Land and People.Reliance Publishing House.New Delhi.Pp.121-128.