入海污染物总量控制标准体系构建研究*

2013-04-20戴娟娟王金坑詹兴旺蒋金龙

戴娟娟,王金坑,詹兴旺,罗 阳,蒋金龙

(国家海洋局第三海洋研究所海洋环境管理与发展战略研究中心 厦门 361005)

入海污染物总量控制标准体系构建研究*

戴娟娟,王金坑,詹兴旺,罗 阳,蒋金龙

(国家海洋局第三海洋研究所海洋环境管理与发展战略研究中心 厦门 361005)

文章根据我国入海污染物总量控制标准研究现状,借鉴环境标准体系的构成,提出了我国入海污染物总量控制标准体系的基本框架,以及入海污染物总量控制标准体系制定的原则和重点。

入海污染物;总量控制;标准体系;框架

近年来,入海污染物总量控制制度和技术的研究正在全面开展,但配套的相关标准规范的研究滞后于制度和技术的研究。目前,入海污染物总量控制制度本身缺乏标准和规范,现有的海洋环境容量评估和总量控制分配等技术方法尚不规范,整个标准体系尚未建立,不能有效地为技术实施和管理提供技术准则和依据。因此,加快入海污染物总量控制技术的标准化与规范化步伐,重视标准体系研究,尽快构建入海污染物总量控制标准体系,提高标准体系的科学性、适用性和前瞻性,从而指导标准的制定,是目前入海污染物总量控制管理和技术研究的关键。

1 概念

依据环境标准的定义[1],可将入海污染物总量控制标准定义为:国家根据人群健康、生态平衡和社会经济发展对海洋环境质量和生态系统服务功能的要求,在综合考虑本国自然海岸带环境特征、科技水平和经济条件的基础上,对入海污染物总量控制的概念、各项具体工作内容和某些技术要求加以限定的规范。

入海污染物总量控制标准体系是由指导入海污染物总量控制技术实施、具有内在联系的标准组成的科学的有机整体[2],它包括确保入海污染物总量控制制度顺利实施,有效完成所需的现有的、正在制定的和应着手制定的各种标准,并由多个相互制约、相互作用、相互依赖和相互补充的分体系构成。

2 研究现状

近年来,我国虽然在水污染的全过程控制方面进行了许多探索,但利用环境标准进行全过程控制却显得不够,大量的环境标准停留在末端治理阶段,源头性、全过程性环境标准很少。21世纪初,部分地方政府开始意识到从源头、全过程控制污染物排放的重要性,并制定了一系列相关的地方标准。如福建省人民政府在2001年制定了 《九龙江流域水污染物排放总量控制标准》DB35/424—2001和《闽江水污染物排放总量控制标准》DB35/321-2001,在2004年制定了 《晋江、洛阳江流域水污染物排放总量控制标准》DB35/529-2004。为了规范污染物排放总量的测定,2002年中国环境监测总站制定了 《水污染排放总量监测技术规范》HJ/T92-2002。

随着海洋工作的快速发展,海洋行政管理与执法、海洋环境保护、海洋公益服务、海洋科技调查等各项工作对标准的需求急剧增加。《全国海洋标准化 “十一五”发展规划》中提出突出污染物入海控制、污染物排海监测、海洋环境容量评价等领域标准的制定,以改善海洋生态环境,提高海洋环境质量,实现海洋经济与生态文明建设协调发展。 《全国海洋标准化“十二五”发展规划》再次提出了加大入海污染物总量控制标准研究工作的力度。

随着入海污染物总量控制研究的深入和实施的推广,对其标准的需求越来越大,而目前涉及入海污染物总量控制的标准比较欠缺。“十一五”期间,国家海洋环境监测中心对渤海入海污染物总量控制监测与评价技术进行了研究,从不同的入海污染源进行分析,建立了渤海江河入海、入海排污口、陆源非点源、海洋大气、海上污染源入海污染物排放总量监测与评价技术指南和渤海优先控制污染物筛选评价技术指南等标准草案,并得到相关专家的肯定,但此系列标准草案并未能实现标准立项及编制。国家海洋环境监测中心制定了 《陆源入海排污口及邻近海域监测技术规程》HY/T076-2005和《江河入海污染物总量监测技术规程》HY/T 077-2005,但只是局限于入海污染物总量监测技术方面,还缺少入海污染物总量控制指标及控制量确定、规划编制技术、管理信息系统建设、总量分配技术和海洋环境容量计算模式和控制条件选取等方面的技术标准。总体来说,入海污染物总量控制标准体系正处于构建阶段,无法满足入海污染物总量控制技术实施及管理的需要,应该加紧构建该标准体系,制定相关标准,争取在 “十二五”期间完成该标准体系构建。

3 标准体系构建的意义

入海污染物总量控制技术标准体系是对入海污染物总量控制技术所需标准的科学总结,其建立的意义体现在以下几方面。

(1)它能描绘入海污染物总量控制技术的标准化工作和整体框架,科学合理地确立入海污染物总量控制技术对标准的类目、内容、现状和发展趋向的总需求和具体需求,并指导相关标准的制定和修订工作。

(2)为入海污染物总量控制技术系统的建设者选用所需遵循的标准、掌握标准的现状和发展趋向提供了翔实的信息,通过标准体系表,可以全面系统地了解入海污染物总量控制技术所需的全部标准的情况,能系统地了解国内和国际标准,通过比较寻找差距和不足,为进一步采用国际标准和国内先进标准提供了可能性。

(3)为入海污染物总量控制技术主管部门提供标准化总体框架和发展蓝图,指明未来标准化工作重点和发展方向,提供相关决策依据和编制年度 (或季度)入海污染物总量控制技术行业标准制修订计划依据,避免盲目和与实际脱节。

(4)为入海污染物总量控制技术标准体系逐渐趋向科学化合理化和实用化打下基础。

4 标准体系框架构建的原则

4.1 科学性原则

科学性是标准化的最基本原则,是采用所述标准的有关应用系统和技术系统安全、可靠、稳定运行的根本保障。入海污染物总量控制标准体系的构建应建立在对入海污染物总量控制减排技术和管理技术进行深入研究、细心求证、逐一论证的基础上。

4.2 全面性原则

入海污染物总量控制涉及管理、技术和工程等各种活动,入海污染物总量控制标准也应当涵盖入海污染物总量监督管理的各个方面,形成一个完整、全面的整体,避免留有空白领域。同时,各单项标准应有各自明确的领域范围,不能出现标准之间雷同交叉的现象。

4.3 系统性原则

系统性是标准体系中各个标准之间内部联系和区别的体现。在编制入海污染物总量控制标准体系框架过程中,在内容和层次上要充分体现系统性,按照标准体系的编制要求和组成原则,恰当地将具体类目的标准安排在相应的位置上,做到层次合理、分明,标准类目之间体现出互相依赖、衔接的配套关系。

4.4 先进性原则

入海污染物总量控制工作要随着科学的发展、技术的进步以及管理的规范而不断创新,这就要求标准体系也要不断地更新和充实,以保证标准体系的先进性[3]。

5 标准体系的基本框架

入海污染物总量控制标准体系是入海污染物总量控制标准按其内在联系形成的科学有机整体,是入海污染物总量控制标准制定的主要依据,它可以避免标准制订计划安排的盲目性,并保证入海污染物总量控制标准的系统性、配套性和完整性,因此,入海污染物总量控制标准体系框架的构建是一项重要的基础性工作。

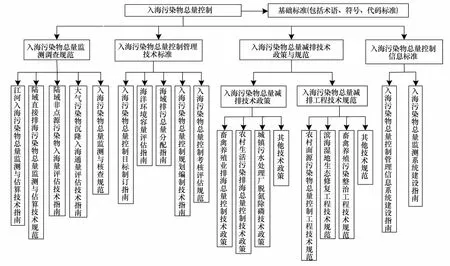

根据上述原则,除了入海污染物总量控制基础标准外,入海污染物总量控制标准体系可分为入海污染物总量监测调查规范、入海污染物总量控制管理技术标准、入海污染物总量减排技术政策与规范、入海污染物总量控制信息标准4个类别;每个类别包括若干标准,形成总的生态环境标准体系 (图1)。

图1 入海污染物总量控制标准体系框架

(1)入海污染物总量控制基础标准。入海污染物总量控制基础标准是为了制定、修订和执行入海污染物总量控制标准所需定义和统一的术语、符号、代码标准等。

(2)入海污染物总量监测调查规范。入海污染物总量监测调查规范是对各类不同来源、不同排海方式的污染物的排海总量进行监测、调查、估算的技术规范,包括江河入海污染物总量、陆域直接排海污染物总量、陆域非点源污染物入海量和大气污染物沉降入海量等的监测、调查和估算技术规范。

(3)入海污染物总量控制管理技术标准。入海污染物总量控制管理技术标准是入海污染物总量控制管理过程中提供科学管理依据的技术和方法标准,包括入海污染物总量控制目标制定指南、海域环境容量评估指南、海域排污总量分配指南、入海污染物总量控制规划编制技术指南、入海污染物总量控制考核评估规范等。

(4)入海污染物总量减排技术政策和规范。入海污染物总量减排技术政策和规范是对入海污染物总量控制涉及的各重点行业、各种总量控制指标进行总量控制和减排的技术政策、工程技术规范。入海污染物总量减排技术政策包括畜禽养殖业排海总量控制、农村生活污染排海总量控制、城镇污水处理厂脱氮除磷等的技术政策。入海污染物总量减排工程技术规范包括农村面源污染物总量控制工程、滨海湿地生态修复工程、畜禽养殖污染整治工程等的技术规范。

(5)入海污染物总量控制信息标准。入海污染物总量控制信息标准是入海污染物总量控制所需运用的数据库、系统建设的标准,包括入海污染物控制总量管理信息系统建设指南、入海污染物总量监测系统监测指南。

(6)标准的规划符合性。根据 《全国海洋标准化 “十二五”发展规划》,入海污染物排放总量控制系列标准被列入海洋污染控制和环境整治标准体系中,用于确保污染物排放得到有效控制,隶属于生态海洋标准体系。构建的入海污染物总量控制标准体系中,江河入海污染物总量监测与估算技术指南、污染物入海总量控制管理信息系统建设指南、陆源非点源污染物入海量评估技术指南、大气污染物沉降入海通量评估技术指南、入海污染物总量控制目标制定指南、海域排污总量分配指南、海洋环境容量评估指南、入海污染物总量监测与核查规范等标准均已列入 “十二五”期间计划主要修订或制定的海洋国家标准和行业标准项目中。

6 入海污染物总量控制标准的制定原则与研究重点

6.1 入海污染物总量控制标准的制定原则

6.1.1 坚持陆海统筹、河海兼顾的原则

入海污染物总量控制涉及沿海陆域和入海河流的污染防治与近岸海域的环境保护,因此,入海污染物总量控制标准的制定应综合考虑海陆关系,贯彻海陆一体,统筹协调的思想。

6.1.2 坚持以环境容量为基础的原则

入海污染物总量控制的核心是基于海域环境容量研究的基础上,确定规划区域内主要污染负荷的允许排放总量,从而制定对应的分配、规划、减排管理制度和政策,实现污染控制从浓度控制向总量控制的真正转变[4-5],因此制定入海污染物总量控制标准应以环境容量为基础,坚持以海域环境容量核定排污总量的容量总量控制策略。

6.1.3 坚持因地制宜、突出重点的原则

入海污染物总量控制标准应根据我国沿海不同地区的海域自然属性特征、生态环境特征,实行分类指导,体现区域差异。

6.1.4 坚持符合实际,可操作性和前瞻性相结合的原则

入海污染物总量控制标准的制定应立足当前实际,使规划具有可操作性,又要充分考虑发展的需要,使规划具有一定的前瞻性。

6.1.5 坚持协调衔接、互相依存补充的原则

入海污染物总量控制标准的制定应与现有的环境保护标准体系和海洋环境保护标准体系相衔接协调,标准体系内各标准之间应该相互依存、相互衔接、相互补充,使其结构相对合理,具有一定的兼容性和协调性,避免标准内容重复。

6.2 入海污染物总量控制标准的研究重点

入海污染物总量控制管理技术标准和入海污染物总量控制信息标准是入海污染物总量控制标准体系的主体标准,制定难度较大,因此应着重开展对这两类标准的研究与制定。其中,入海污染物总量控制目标制定标准、入海污染物总量控制规划编制技术标准和入海污染物总量控制管理信息系统建设标准是入海污染物总量控制相关标准制定的关键,应予以关注并优先制定。

6.2.1 关于入海污染物总量控制指标及其控制量标准的研究

入海污染物总量控制指标指的是进行总量控制时,针对某些对人类和海洋生态健康有较大影响的污染物进行控制,这些需要控制的主要污染物定为控制指标。污染物总量控制指标的筛选应遵循人体健康与海洋生态保护原则、分类、分区、分级原则、代表性原则、海陆统一原则、可控性和可操作性原则、经济效益原则等原则,通过规定的筛选技术流程,根据不同海湾的环境功能与生态保护需求选取适合的入海污染物总量控制指标。入海污染物总量控制指标控制量的确定,应以现行的海水质量标准、沉积物标准与生物质量标准为基础,综合考虑社会发展需求、经济现状、削减技术效率与工程成本分析,因地制宜地确定污染物总量控制目标,并通过环境容量计算,考虑削减技术与削减成本约束,确定海域污染物控制量。

6.2.2 关于入海污染物总量控制规划编制技术标准的研究

入海污染物总量控制规划是入海污染物总量控制工作的成果集成,是总量控制政策和战略的具体体现,制定入海污染物总量控制规划编制技术标准能够指导入海污染物总量控制规划的编制工作,为海洋环境管理和总量控制提供科学依据。

规划编制技术标准应从规划编制的工作程序和提交的主要成果方面对入海污染物总量控制规划的编制提出程序及成果上的要求,并从现状和污染源调查与评价、海域环境容量计算、总量控制规划目标制定、总量控制与减排规划主要任务、总量控制与减排重点建设项目、总量控制监测与核查方案和保障措施等6个方面对入海污染物总量控制规划编制的原则、内容和方法提出具体的要求。

6.2.3 关于入海污染物总量控制管理信息系统建设标准的研究

目前,海洋行业已建立 《海域管理信息系统建设技术规程》和 《海洋功能区划管理信息系统建设技术规程》,但入海污染物总量控制管理信息系统的建设实例并不多见,急需建立技术规程以规范系统建设。

入海污染物总量控制管理信息系统建设标准应从污染物排海总量控制管理信息系统建设的目标、方针及应遵循的各项技术要求等方面加以规定,从而规范系统建设的技术流程和系统中以数字形式存在的各种信息,保证系统平台的总体一致性和数据存贮、交换格式的统一。

7 结论

(1)入海污染物总量控制标准体系框架应遵循科学性、全面性、系统性和技术性的原则构建,包括基础标准、入海污染物总量监测调查规范、入海污染物总量控制管理技术标准、入海污染物总量减排技术政策与规范和入海污染物总量控制信息标准5个类别。

(2)入海污染物总量控制标准的制定应坚持以环境容量为基础的原则,因地制宜、突出重点的原则,符合实际、可操作性和前瞻性相结合的原则,以及协调衔接、互相依存补充的原则,并且应以入海污染物总量控制管理技术标准和入海污染物总量控制信息标准这两类标准为重点,积极开展入海污染物总量控制标准的编制。

[1] 李文峻.浅谈我国环境标准在环境管理中的作用[J].黑龙江环境通报,2010,34(3):4-6.

[2] 国家质量监督检验检疫总局,中国国家标准化管理委员会.GB/T13016-2009标准体系表编制原则和要求[S].2009.

[3] 曹学章,沈渭寿,唐晓燕.建立我国生态环境标准体系的初步构想[J].农村生态环境,2005,21(4): 77-80.

[4] 王金坑,陈克亮,戴娟娟,等.我国海域排污总量控制制度建设框架研究[J].海洋开发与管理,2010, 27(9):19-23.

[5] 陈克亮,王金坑,朱晓东,等.我国陆域水污染物总量控制对污染物排海总量控制的启示[C]∥第十三届世界湖泊大会论文集.北京:中国农业大学出版社,2009:2706-2709.

海洋公益性行业科研专项经费项目(200805065).