新生代农民工婚恋问题研究

2013-04-19王超恩

王超恩

(华中师范大学经济与工商管理学院)

一、研究背景及文献综述

劳动力从农村迁移到城市,促进了我国劳动力市场的发育以及资源的优化配置,带来了社会结构和社会变迁的一些新的局面,但这种流动也引发了一些新的社会现象和社会问题。风笑天认为,对于进城务工的农村青年来说,他们在城市面临着两项重要的任务:成家和立业。立业即是在城市找份工作,实现货币收入的增长,但无论他们是否对成家有某种准备,“恋爱、结婚、生育、抚养”这一进程总是会自然发生在他们身上,恋爱择偶和结婚成家,是他们面临的重要生存问题和发展问题。[1]新生代农民工一般是指1980年以后出生,20世纪90年代末进入城市务工的人群,随着时代的发展,新生代农民工已经逐渐成为农民工群体的主力,且大部分已经进入了适婚年龄。有报告指出,新生代农民工是一个庞大的未婚群体,约70%的新生代农民工未婚。[2]婚恋问题已经成为困扰新生代农民工的重要问题之一,研究新生代农民工婚恋观问题对正确认识农民工群体的代际差异具有不可忽视的作用。曹锐从婚恋观念、婚恋行为以及婚恋影响因素等三个方面研究了新生代农民工的婚恋模式,但并未将农民工群体的婚恋问题作代际差异分析。[3]靳小怡从性别视角系统分析社会网络对农民工初婚观念和行为的影响,也未考虑到农民工群体的代际差异。因此,从代际视角和性别视角考察新生代农民工的婚恋行为和婚恋观念是一个非常值得研究的领域。[4]

国外学者对流动人口婚姻家庭问题的研究开展较早,已有的研究从社会学、人口学和经济学等多种理论视角进行解释。关于人口流动与婚姻的关系有两种典型的观点:一种是人口流动是婚姻的结果,女性的出嫁带来了人口的流动;[5]另一种观点则认为人口流动并不是婚姻的结果,反而,人口流动会对婚姻带来重要的影响。[6]而持流动对婚姻产生重要的影响的学者也形成了两种不同的观点:一种观点认为人口流动对婚姻产生了消极影响,推迟了流动人口的结婚时间,而且部分流动人口在迁入地处在弱势地位,这使得他们寻找配偶更加困难;另一种观点认为,迁移给流动者提供了在迁出地之外认识更多迁移伙伴的机会,流动人口选择范围更广,因此,流动对其婚姻会产生积极的影响。由于制度和文化的显著差异,西方学者关于人口流动与婚姻关系的理论大多局限在国外,其基本理论是否有助于解释中国流动人口的婚恋问题还有待进一步的探讨和实证的检验。

家庭是住房需求的主体,房子在中国不但是家庭财富的一种象征,也是影响年轻人婚姻决策的一个重要影响因素,受中国传统婚姻思想影响——结婚必备婚房,房子成为年轻人尤其是女性择偶的重要考量因素。新生代农民工作为社会青年的重要组成部分,也面临着城市房价上涨的巨大压力,既有的研究发现,房价的快速上涨对青年人的结婚决策产生了明显的压力,房价增长速度提升1个百分点,初婚率下降约0.02个千分点。[7]既有的研究主要是从社会学的角度去关注农民工的婚恋问题,对住房问题与农民工婚恋的关系关注极少,但这一问题的重要性却不容忽视,研究住房是否会对新生代农民工结婚决策产生影响是研究新生代农民工婚恋问题的重要组成部分,本文试图弥补这方面的不足之处。

二、资料来源与研究思路

本文使用的数据来自国家社科基金重大项目“城市流动人口服务管理问题研究”课题组于2012年1—2月组织的全国性调查“农村籍进城工作/创业人员调查”。本次调查覆盖全国26个省市的农民工,共发放问卷3500份,最终回收有效问卷3050份,有效率为87.1%,其中新生代农民工1917份,第一代农民工1133份。调查样本中,农民工输出大省所占比例较高,且大体符合农民工来源地在全国的分布特征。排名前5位样本的主要分布点包括:河南(13.34%),湖南(11.15%),湖北(17.11%),江西(8.98%),山东(8.89%)。其中,第一代农民工未婚率仅为6.63%,平均年龄42.98岁。新生代农民工未婚率为60%,平均年龄25.2岁,最大的新生代农民工32岁,最小的新生代农民工为15岁,仅读完初中就走上了外出务工的道路。新生代农民工群体中,男性比例略高于女性。新生代农民工平均受教育程度为10.91年,大部分具有初高中文凭。

目前,关于新生代农民工婚恋行为的研究大多是采用定性描述的方法分析,如尹子文利用不同地区新生代农民工的访谈材料,描述了新生代农民工的婚姻家庭生活图景。研究发现,与第一代农民工相比,新生代农民工的婚恋观在从传统向现代转变的过程中,改变得并不彻底,在选择定居方面也面临着艰难的选择。[8]但由于调查的范围较小,只有几个务工大省,其结论不一定具有普遍性,而且其定性分析中的两代农民工婚恋问题对比分析部分的样本仅为访谈样本,样本数量非常少,不利于研究的深入与细化。因此,本文将对第一代农民工和新生代农民工的婚恋行为进行对比分析,研究农民工群体婚恋行为的代际差异。本文将首先对两代农民工的婚恋行为做基本的描述性统计,研究农民工群体婚恋行为的代际差异;然后重点研究新生代农民工的择偶观,包括择偶时主要考虑的条件和是否考虑父母的意见。本文采用probit模型分析住房和职业流动对新生代农民工婚恋决策产生的影响。

三、新生代农民工婚恋问题分析

(一)婚恋行为

婚恋行为,是指在婚恋观念、风俗习惯、社会经济环境等条件的影响下,个人以及特定群体具体的婚姻恋爱的行为。可以从婚恋时间、婚恋对象、婚恋途径等三个方面来分析新生代农民工的婚恋行为的转变。

1.婚姻时间

虽然我国的法定结婚年龄是男性22岁,女性20岁,但受传统观念的影响,大部分人并不会将其在政府部门登记的日期作为结婚年龄,而会以事实婚姻作为结婚的年份。调查显示,83.23%的第一代农民工在25岁之前已经结婚,其中,23.05%的人在22岁之前结婚,3.84%的人在20岁之前结婚。而新生代农民工中的大部分人也是未满18岁就外出务工,部分人恋爱结婚较早:在已经结婚的人群当中,1.81%的人在20岁之前结婚,最早的为18岁结婚,但皆为女性;18.98%的人在22岁之前结婚,64.15%的人是在22~25岁之间结婚。研究结果表明,新生代农民工的晚婚率出现上升的趋势,这是社会转型推动的结果,也是农民工群体代际差异的重要表现。

2.婚恋对象

在婚恋对象方面,60.25%的第一代农民工的配偶是来自本乡,93.23%的人选择了本省异性为婚恋对象。人口迁移确实扩大了新生代农民工的交际范围,促进了不同地区文化的融合。调查发现,新生代农民工择偶的选择范围扩大了,但是依然有47.02%的新生代农民工选择了本乡或者本镇的老乡为婚恋对象,27.23%的人选择了本县的异性为婚恋对象,13.99%的人选择了本省的异性为婚恋对象,只有11.76%的人选择了外省的异性为婚恋对象。这说明新生代农民工乡土情结还是较重,在选择结婚对象时主要考虑的还是老乡。两代农民工婚恋对象的变化与其迁移的时间密切相关,第一代农民工外出务工前往往已经结婚,而这一比例在新生代农民工群体中则较低。

3.婚恋途径

婚恋途径,即与配偶是在什么地点通过什么方式认识的。调查发现,第一代农民工中有84.64%的人是在农村老家认识其配偶的,而通过媒人介绍结婚的高达61.88%。相比之下,只有59.48%的新生代农民工是在农村老家认识其配偶的,有40.62%的人是在打工的城市认识其配偶的。调查显示,38.36%的新生代农民工通过媒人介绍认识其配偶,这一传统的婚恋途径在新生代农民工群体当中仍有较大的市场;紧随其后的是自己认识(24.63%)和朋友介绍(17.46%)两种婚恋途径,这表明新生代农民工的婚恋途径多元化趋势已经比较明显。值得注意的是,有3.28%的新生代农民工是通过网络认识配偶的,这说明随着互联网的普及和通讯技术的发展,网恋等新兴的婚恋途径也影响到了新生代农民工,体现了新生代农民工群体的时代性。

(二)择偶观念

择偶观念因素,包括新生代农民工择偶时主要考虑的因素,结婚时是否考虑父母的意见,是否考虑过找个城里人作为恋爱对象等内容。由于这一部分主要是涉及新生代农民工的恋爱观,而第一代农民工基本已经结婚,因此,将不进行两代人恋爱观的比较。新生代农民工性别的不同决定了其经济社会地位不同,性别的差异会造成其婚恋观念产生较大的不同,因此,本文将从性别的视角分析男女的婚恋观念。

1.择偶时主要考虑的因素

新生代农民工由农村进入城市,在与城市融合的过程中逐步走向成熟,融入的过程也是对其人生观和爱情观的一次重塑,新生代农民工择偶时主要考虑的因素则是其婚恋观念的重要表现。表1显示,人品和性格、双方的感觉都是男性和女性新生代农民工在择偶时主要考虑的因素之一,而女性新生代农民工更看重的是对方的能力和收入,这与其所处的经济社会地位有关。

表1 择偶时主要考虑的因素

2.结婚时是否考虑父母的意见

父母的意见在新生代农民工的婚恋中起着非常重要的作用,80.62%的女性农民工在结婚时会考虑父母的意见,8.69%的女性会完全听从父母的意见或者以父母的意见为主;而男性对父母的意见接受度则相对较低,只有63.71%的会考虑父母的意见,4.83%的男性会完全听从父母的意见或以父母的竟见为主。在结婚这一人生大事中,男性显得更为独立一点。

3.是否想找个城市人恋爱

新生代农民工从农村进入城市,接触的人群范围更广了,必然会与城市的市民发生交流和沟通,这种转型会对新生代农民工的婚恋观念产生极大的影响。新生代农民工与城市市民之间开始了面对面的沟通与交流,这为他们之间发生婚恋行为奠定了社会基础。调查显示,女性想找个城市人恋爱的想法更加强烈,32.74%的女性新生代农民工想过并正在寻找机会,7.85%的女性新生代农民工的恋爱对象是城市人;而男性的意愿则较低,34.3%的男性新生代农民工根本没想过,24.22%的人想过并正在寻找机会,8.53%的人的恋爱对象是城市人。

四、新生代农民工婚恋问题的困扰

婚恋价值观是人的世界观的部分反映,新生代农民工由农村进入城市,其婚恋观必然受到时代风尚道德规范、本人所处的经济社会地位和生活环境等因素的影响。新生代农民工期盼情投意合的理想婚姻期望与现实生活间差距给他们的婚恋生活造成了一定的困扰。

(一)婚恋生活中存在的主要问题

调查显示,男性婚恋生活中存在的主要问题分别是事业不成熟(26.72%)、收入太低(19.04%)和没有房子(17.7%);女性婚恋中存在的问题则相对分散,除了20.5%的女性选择了事业不成熟以外,第二项很难接触到合适的异性(13.75%)和第三项收入太低(12.69%)的比例都不是很高,与第四项没时间(9.78%)和第五项没房子(9.39%)并无明显的差距。结果表明,事业不成熟是新生代农民工婚恋中存在的主要问题,这与其处在职业上升时期,就业流动性大有关。同时,调查显示,37.16%的新生代农民工在2011年有半年以上的时间没和配偶生活在一起。由于事业不成熟,新生代农民工夫妻两地分居的情况普遍存在,这对其婚恋生活存在潜在的不利影响。

(二)婚恋决策影响因素的实证分析

1.变量及模型

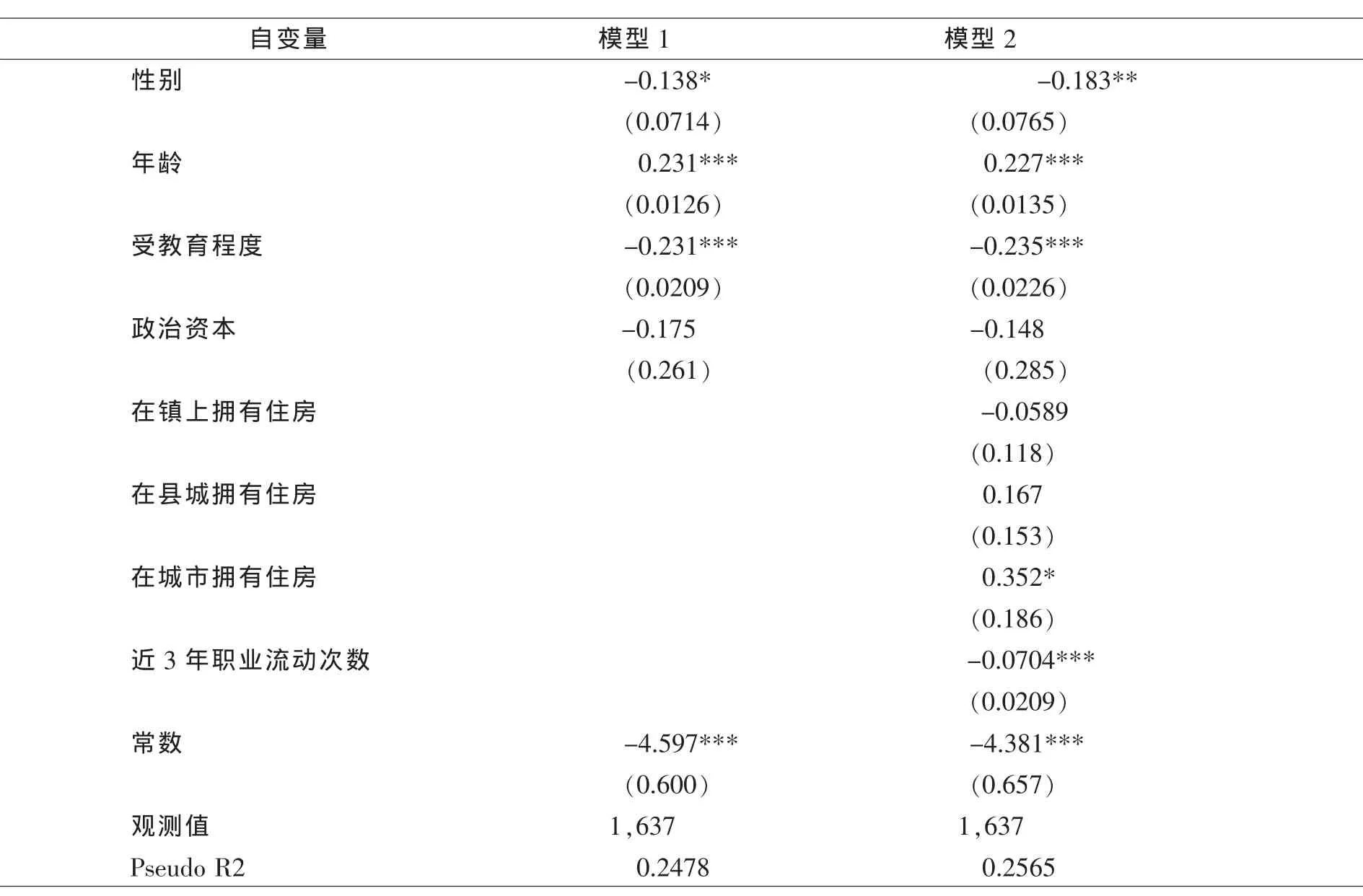

新生代农民工的婚姻决策,即是否结婚,受许多因素的影响。本文关心的人口流动对婚姻家庭是否存在显著的影响以及房子对婚姻决策的影响,适合用binary probit回归模型。本文的因变量是新生代农民工是否结婚,对已经结婚的,赋值为1,没有结婚的,赋值为0;采用的自变量有农民工的个体特征变量(包括性别、年龄、政治资本、人力资本)和重要性影响因素(近3年职业流动次数和拥有产权的住房类型);模型为“线性概率模型”:(LPM):yi=x'iβ+εi,(i=1,…n)。

鉴于全国各地区的房价差异较大,本文选取了拥有产权的住房所在地为分类变量。一般而言,城市住房交通最为方便,而农村住房交通最为不便,因此,可以将住房按所在地对其进行排序。虽然调查中有17.7%的男性新生代农民工表示在城市没有房子,但模型中所定义的拥有产权的住房类型是指家庭拥有产权的住房类型,即包含其父母名下的住房,因此,可以将拥有产权的住房类型作为自变量进行分析。自变量的描述性统计与预测方向见表2。

表2 自变量的描述性统计

调查显示,新生代农民工家庭拥有产权的住房类型大部分为农村老家,只有18.64%的新生代农民工家庭在镇上或者县城拥有住房,4.93%的家庭在城市拥有住房。而新生代农民工的职业流动性也较大,近3年(2009—2011)年职业流动的次数平均达到1.47次,即平均一年换一次工作。

2.模型估计结果与分析

模型1中引入了个体社会特征变量对新生代农民工婚姻决策影响的分析。不难看出,在个体特征变量中,性别、年龄、受教育情况都对农民工的婚姻决策有显著的影响。具体而言,相比男性,女性结婚的概率更高一点,这与女性的心理周期有关,传统的性别角色观念也使得女性农民工要比男性更早结婚,这符合我们的预测方向。在年龄方面,年龄越大,结婚的概率越高,这与实际情况是相符的。文化程度对新生代农民工的婚姻决策有着显著的负影响,文化程度越高,待在校园的时间越长,初婚年龄就越大。村干部是测量新生代农民工政治资本的重要变量,政治资本越丰富越有利于其择偶,但由于新生代农民工中担任过村干部的比例太低,因此,估计的结果是不显著的。

表3 影响新生代农民工婚姻决策的回归模型

模型2中引入了新生代农民工近3年的职业流动和拥有产权的住房类型对其婚姻决策的影响。新生代农民工事业不成熟主要表现在其职业流动性大,模型估计的结果表明,职业的流动对其婚姻决策有着显著的负影响,即对婚姻产生了消极影响,虽然职业流动使得新生代农民工接触的人群更加广泛,但是由于流动人口在劳动力市场上往往处在弱势地位,这使得他们在寻找合适的配偶时更加困难。而拥有城市的产权住房对新生代农民工的婚姻决策有显著的正影响。住房是家庭财富的象征,调查中只有23.7%的新生代农民工的住房产权是其所有,48.34%的人,其住房是新生代农民工与其父母共同拥有,但无论家庭拥有的住房类型产权所有者是新生代农民工本人还是父母,如果能在城市拥有住房,其结婚的概率就高。

五、结论与讨论

本文基于全国性农民工调研的数据,定性分析发现新生代农民工群体中存在事实婚姻的现象,部分新生代农民工结婚的年龄低于法定婚龄。相比第一代农民工,新生代农民工在婚恋行为方面已经出现了明显的转变,包括初婚年龄上升、婚恋对象更广、婚恋途径更丰富等变化。择偶观方面,男性和女性虽然都注重对方的性格和双方的感觉,但是性别的不同造成男性新生代农民工和女性新生代农民工择偶观略有不同,男性新生代农民工会比较注重异性的长相,而女性则会注重异性的能力和收入,这种不同是与其经济社会地位有关的。

进一步的实证研究表明,频繁的职业流动对新生代农民工的婚恋决策有着显著的负影响,职业流动频繁表明其就业不稳定,新生代农民工在劳动力市场上处在比较低的位置,因而流动对新生代农民工婚恋决策有着不利的影响。而住房条件对新生代农民工的婚恋决策有着显著的正影响,当代社会,住房已经被视为家庭财富的一种象征,尤其是在城市拥有住房往往被视为成功的一种象征,因此,在城市拥有住房能显著提高新生代农民工的结婚概率。实证的结果为研究人口流动与婚姻关系提供了来自中国的经验。研究的结论有助于认识农民工群体中婚恋行为的代际差异,为解决新生代农民工婚恋问题提供了政策启示。

首先,加强和改进对新生代农民工的服务和管理必须密切关新生代农民工的婚恋问题。调查表明,目前大部分新生代农民工的年龄已达到适婚年龄,但超过一半的新生代农民工没有找到人生伴侣。政府要鼓励新生代农民工所在的单位多开展联谊会,帮助新生代农民工在日常生活中增加接触异性的机会,对两地分居的夫妻也要多给予关怀,加强新生代农民工对企业的归属感。

其次,执法部门要加大监督劳动合同签订力度,鼓励用工单位和农民工签订较长的劳动合同,使其能够稳定就业。实证研究表明,农民工职业流动次数对结婚决策有着显著的负影响,而签订长久的劳动合同会降低其职业流动的概率,从而实现稳定的就业,进而有助于解决婚恋问题,促进新生代农民工完成自身的社会责任。

最后,要加快保障性住房建设力度,完善保障性住房分配机制,让更多的新生代农民工共享改革发展的成果。随着我国城镇人口的不断增长、贫富差距的拉大,住房紧张的问题势必越来越严重,如何改进和完善住房保障体系,为新生代农民工提供能够满足其基本生活所需要的住房,是构建和谐社会的题中之义。为新生代农民工在城市安居乐业提供住房保障,解决新生代农民工的住房需求,有助于让那些有能力有意愿在城市定居的新生代农民工完成市民化的转变,也有利于改善新生代农民工的婚恋问题。

[1]风笑天.农村外出打工青年的婚姻与家庭:一个值得重视的研究领域[J].人口研究,2006(1):57-60.

[2]张林、王超恩.新生代农民工问题研究[J].中国国情国力,2010(10):22-26.

[3]靳小怡、任锋、任义科、悦中山.社会网络与农民工初婚:性别视角的研究[J].人口学刊,2009(4):23-33.

[4]曹锐.新生代农民工婚恋模式初探[J].南方人口,2010(5):53-59.

[5]Fan C.C.and Y.Huang.1998.Waves of Rural Brides:Female Marriage Migration in China [J].Annals of the Association of American Geography 88:227-51.

[6]Aree Jampak lay.2006.How Does Leaving Home Affect Marital Timing?An Event-History Analysis is of Migration and Marriage in Nang Rong,Thailand[J].Demography,Vo.l43,No.4(Nov.2006)711-725.

[7]洪彩妮.房价波动影响结婚决策的研究[J].当代青年研究,2012(2):17-23.

[8]尹子文.第二代农民工婚姻家庭问题探析[J].中国农村观察,2010(3):13-23.