钱大昕移家诗研究

2013-04-17

乾隆十六年辛未,乾隆帝南巡,江浙吴中士子各进献赋诗。钱大昕进赋一篇,入选一等。第二年三月“束装入都”,“始入内阁票签房办事,每三日一入直,十日一直宿”。①11

从此钱大昕走上了仕宦之途,京城成为其第二故乡。然而他的生活并不安定,屡有迁居之累。

移寓

客居燕台两寒暑,好似泽雉游樊笼。虎坊菜市三易寓,去住踪迹风转蓬。

我生倚著讵定在,雪泥指爪随虚空。重阳风雨倏又过,借车携具何匆匆。

书签药里手摒挡,村夫子态与我同。枳篱周遮当砚北,绳床曲彔安墙东。

舍后老槐恰两本,经秋树影犹葱茏。刍尼定巢久不去,侵晓软语枝头工。

主人兀坐风帘卷,苦吟窃比寒号虫。褚生季野吾执友,论文说赋相磨砻。

同心并命蛩负蟨,容膝共此一亩宫。化城暂生安稳想,底事落讬悲途穷。

直沽紫蟹味不恶,涞易清酿时复中。明朝好约高阳侣,醉乡竟去从无功。②958

因诗中有“客居燕台两寒暑”句,则诗人入京已两年。根据其诗移寓珠曹街与礼堂夜话注:“予以壬申六月至都,寓绳匠人衚衕;十二月,寓草场衚衕僧舍。癸酉二月,寓潘家河沿。”②970而诗中“重阳风雨倏又过,借车携具何匆匆”,则说明了第四次的移居即癸酉“九月,寓椿树衚衕”。②970诗人从乾隆十七年到都,僦居绳匠衚衕开始,一直到居于潘家河沿(此处时间诗注与年谱矛盾),都是和褚鹤侣同寓。①11而年谱又说:“十八年……冬初,王恭人自南来,礼堂亦至。”而此诗中与诗人“同心并命”、“共此容膝”的只有“褚生季野吾执友”,可知钱大昕夫人王氏和王礼堂尚未搬来。此诗作于乾隆十八年(1753年)癸酉秋冬之际无疑。诗首言“客居燕台两寒暑”,盖约略计之,其实到京只有一年多。一年多而四次移居,更可见去住踪迹如雪泥指爪。诗人此处有一点对于痕迹易消的怨怼。天地者,万物之逆旅。居所的频易让诗人难免有托身无所的困扰。“我生倚著讵定在”,诗人发出了这样的叹息。但是值得玩味的是,诗人用的是“我生”而非“我身”。生是带有时间性的,是生成的。而身是空间性的,是既成的。诗人所关心是能否把我生倚靠在一个“定在”上,即想通过一个固定的痕迹能够找寻到自己的此生。希望自己生活过的痕迹能够留存下来以证明这样一个生命存在过。这种思维的出发点是一切怀古思维的出发点,即通过固定的物来还原一个时间。而屡次的移居让这种个人的印记无法深刻地打在每一个住过的地方上,因此诗人与居所,互相都是时间上的过客,一旦离开就不再有更多的关联了。诗人所住过的地方,之前有无数人匆匆住过又搬走,诗人离开的旧所,又将不断有新人入住。京官移居本就是很普遍的现象。③因此诗人在多首关于移居的诗作中,没有什么怀古的情怀。他对于住所的描写,是当下的,是对当下自己如何生活的描摹。偶尔涉及带有时间印记的不外乎院中古树,然而这并不带有任何前辈私人的印记。诗人的几篇移居诗中,只有一首提到了前辈:“先生自署支离叟,前辈曾题安乐窝。”②1015诗人在此自注:“陶晚闻、阮裴园、沈钦伯诸前辈俱曾寓此。”但这里提到了前辈,却并不是传统意义上的怀古,诗人没有谈到如何钦慕前辈学识,或是羡慕前辈仕途显贵,而只是谈到了一个问题,前辈住过这里。至于前辈谁题写了安乐窝,或是安乐窝三个字并没有具体地被载之纸墨都无所谓。安乐窝只是一种抽象的情怀,诗人要表达的是自己和他们都心安于此地。换句话说,诗人并不把前辈看做古人,而是看做和自己同时代的人。

再回到“我生倚著讵定在”这一句,诗人想要通过一个确定的印记来想固定自己的生命这样一个不断由进行时到过去时的状态(也即斯宾格勒所说的不断从时间变成空间,从生成到既成的过程),这在任何情况下都是徒劳的——时间永远不可能停止。一个有否定意味的“讵”字就表明了诗人对此是了然的,但是他还是要有所感慨,感慨自己的生命如“雪泥指爪随虚空”。我们能感觉到诗人所追求的不仅仅是有屋宇来庇护自己的肉身,他其实也在思考一种生命价值的问题,不断地迁居,之前的生活印记不断消退,是否意味着这段生命的徒劳无功?

诗人在京的未来岁月还经历了多次移居,但是这首诗中此种感伤意味最明显。盖因诗人是初入京师生活节奏有了很大改变,加之这三次移居时间间隔太短所致。绳匠人衚衕、草场衚衕、潘家河沿都在虎坊和菜市附近。故诗曰“虎坊菜市三易寓”,三次易寓都是在周遭打转。在近处屡屡搬迁虽则相对容易,但这种生如飘蓬的不安定感开始在诗人心中生成了。

移寓珠曹街与礼堂夜话

残氈断帙旧柴车,画里村夫子不如。偻指桑根几度宿,五年光景七移居。

(自注云:予以壬申六月至都,寓绳匠人衚衕;十二月,寓草场衚衕僧舍。癸酉二月,寓潘家河沿;九月,寓椿树衚衕。乙亥二月,寓悯中寺街;六月,寓横街。至是,凡七移寓矣。)

积潦晴馀聚白沙,新蒲雨后迸青芽。荆高酒伴如相访,白纸坊南第一家。

刻烛论心水乳投,廿年亲串意绸缪。前身兄弟机云似,仍占东西屋两头。

围炉灯火夜团圞,丈室居然夏屋宽。爨婢奚奴无彼此,两家原当一家看。

团焦小小类吴艭,茶灶藤床蜡屐双。先算安排笔砚地,枣花阴里读书窗。②970

这首诗的小注清楚交待了诗人七次移居的时间地点。诗中有“五年光景七移居”,且于诗集中在丙子年一卷时间相合,又“丈室居然夏屋宽”,则此诗写作时间当为乾隆二十一年(1756年)丙子夏。此时诗人与夫人以及王礼堂住在一起。

自珠曹街移居宣武门外题壁

真似山僧惯打包,桑根三宿等闲抛。劳如车轴无停转,拙比林鸠未定巢。

市近米盐喧耳畔,客疏尘土积堂坳。年来学得安心诀,荣膝三间是乐郊。②980

因潜研堂诗是按照编年顺序,此诗在御试赋得夏云多奇峰诗之后(1757年),①14在送座主海宁相公予告归里即次留别元韵之前,而海宁陈世倌请辞在乾隆二十二年,④则此诗亦当作于乾隆二十二年(1757年),迁居宣武门外也在此时。

移寓

几度柴车轣辘行,喧嚣为避市人声。门开一面西山对,庭敞三弓夜月盈。

新燕呢喃邀作客,古槐磊落事为兄。玉虚道院南邻近,时有天风读碧笙。

藤床木几手揩摩,洗足关门耐养疴。巷僻最宜生客少,家贫犹蓄古碑多。

先生自署支离叟,前辈曾题安乐窝。(自注:陶晚闻、阮裴园、沈钦伯诸前辈俱曾寓此。)僦直从来需记月,催租也似吏催科。②1015

此诗没有具体交代移居地点,只说了“门开一面西山对”,“玉虚道院南邻近”。按朱一新《京师坊巷志稿》记载:

潜研堂集:壬午冬移寓诗:玉虚道院南邻近,时有天风度碧笙。自注:陶晚闻、阮裴园、沈钦伯诸前辈俱曾寓此。又过将军教场旧寓,庭前槐大半已枯,感赋诗:廿六年前僦此廛,槐阴如繖一庭圆。⑤

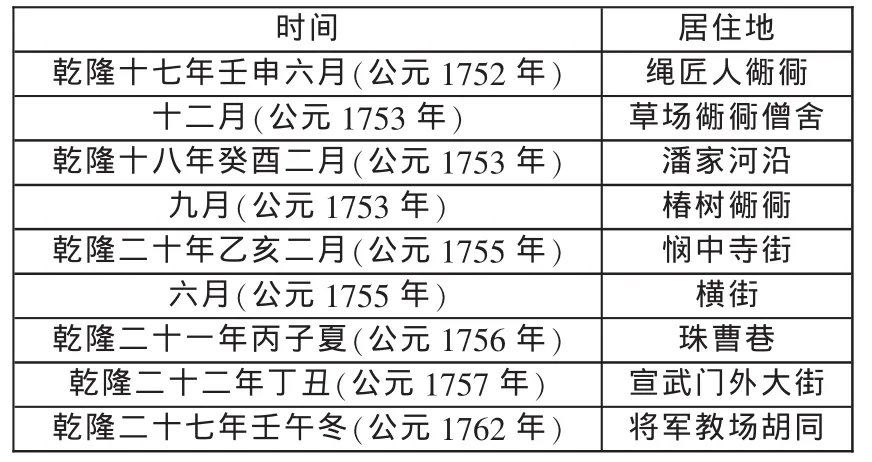

由此可知,此次是移居将军教场胡同。而其时间则在乾隆二十七年(1762年)壬午冬。自此可以把钱大昕在京城的住处和时间列一个表格:

时间 居住地乾隆十七年壬申六月(公元1752年) 绳匠人衚衕十二月(公元1753年) 草场衚衕僧舍乾隆十八年癸酉二月(公元1753年) 潘家河沿九月(公元1753年) 椿树衚衕乾隆二十年乙亥二月(公元1755年) 悯中寺街六月(公元1755年) 横街乾隆二十一年丙子夏(公元1756年) 珠曹巷乾隆二十二年丁丑(公元1757年) 宣武门外大街乾隆二十七年壬午冬(公元1762年) 将军教场胡同

钱大昕的第一首移居诗作于1753年,而第二、三、四首则作于1756年到1762年之间,写作第二首时候已经是诗人第七次迁居了,之后的移居相比之前没有那么频繁了。而后三首诗中所反应出的整体心态也是和第一首不同的。我们在后三首诗中已经看不到那种对于生活痕迹转瞬即逝的留恋和无奈。“年来学得安心诀,荣膝三间是乐郊”,诗人已经开始慢慢地适应这样的生活了。

第一首诗中,诗人的感情比较直接,把寓京生活比作泽雉游樊笼,期待与高阳酒侣一醉忘忧,希望回到无功无名的日子。而之后三首诗诗人不用如此消极的方式来排遣了,他转向了读书。

“先算安排笔砚地,枣花阴里读书窗。”他也开始渐渐喜欢那种无人打扰的宁静了,“巷僻最宜生客少,家贫犹蓄古碑多”。

注释

①钱大昕.钱辛楣先生年谱[M].浙江书局,1876:11.

② 钱大昕.潜研堂集[M].上海:上海古籍出版社,2009:970.

③ 邓之诚.骨董琐记[M].北京:中华书局,2008:409.

④ 赵尔巽,等.清史稿[M].北京:中华书局出版社,1977:10474.

⑤ 朱一新.京师坊巷志稿[M].北京:北京古籍出版社,1982:219.

[1]钱大昕.潜研堂集[M].上海:上海古籍出版社,2009.

[2]陈文和.嘉定钱大昕全集[M].南京:江苏古籍出版社,1997.

[3]赵尔巽.清史稿[M].北京:中华书局,1977.

[4]邓之诚.骨董琐记[M].北京:中华书局,2008.

[5]朱一新.京师坊巷志稿[M].北京:北京古籍出版社,1982.

[6]邸永君.清代翰林院制度[M].北京:社会科学文献出版社,2007.