桂林会仙岩溶湿地水化学昼夜动态变化及其影响因素

2013-04-15章程汪进良谢运球王松

章程,汪进良,谢运球,王松

1) 中国地质科学院岩溶地质研究所,国土资源部/广西岩溶动力学重点实验室,广西桂林,541004;2) 广东省水文地质大队,广州,510510

内容提要:岩溶区地表河流与岩溶湖水化学的动态变化及水生植物固碳作用的研究,有助于加深对岩溶作用的生物地球化学过程特性,即短时间尺度属性的认识。本文利用自动化高精度在线监测和高密度取样,探讨岩溶湖(地下河水补给)水化学的昼夜动态变化及不同水生植物的影响。受气温和水生植物光合作用的影响,白天水温、pH、溶解氧、无机碳同位素值呈同步上升,而Ca2+、HC含量、电导率下降。沉水植物群落分布区水化学等指标昼夜变幅大于挺水植物群落分布区,水温、pH、Ca2+、HC、溶解氧、无机碳同位素值在挺水植物区的昼夜变化幅度分别为4.42 °C、0.65、18 mg/L、0.8 mmol/L、14.02 mg/L、-2.27‰(δ13CV-PDB),在沉水植物区则分别上升到6.32 °C、1.43、24 mg/L、1.5 mmol/L、23.86 mg/L、-5.03‰(δ13CV-PDB),说明沉水植物区的钙沉降与固碳效率更高。结果可为深入认识岩溶湿地水生生态系统,估算岩溶区水生植物固碳潜力奠定科学基础。

自2000年IGCP448“全球岩溶生态系统对比研究”项目执行为标志(Yuan Daoxian, 2000),越来越多的研究关注生物在岩溶地球化学过程、岩溶碳循环中的作用。如土壤微生物、碳酸酐酶、植被的演替均可提高碳酸盐岩的溶蚀速率(刘再华, 2001; Zhang Cheng, 2011),从而促进岩溶作用。近20多年来,在全球碳循环模型中一直存在着不明去向的碳汇(或称遗漏汇(missing sink)), 即大气碳收支不平衡(全球碳源强度大于碳汇强度), 遗漏汇的不确定性是全球碳循环研究中的核心问题之一。由于碳酸盐岩溶蚀过程消耗大气CO2,可能是全球遗漏汇的重要组成部分(蒋忠诚等, 2012; 刘再华, 2012; 袁道先, 2011; Larson, 2011),是现今碳减排潜在途径,可为应对气候变化作贡献。主要的质疑来自于其溶蚀过程的可逆性和长时间尺度,认为岩溶作用过程中只是CO2的转换而没有发生固碳作用(Curl, 2012)。但作为一种对环境变化敏感的表层地球化学过程,生物的积极参与,使其成为地质作用慢过程和生物作用快过程的有机结合体,具有不同时间尺度特点(章程, 2011; 张强, 2012)。

1 研究区概况

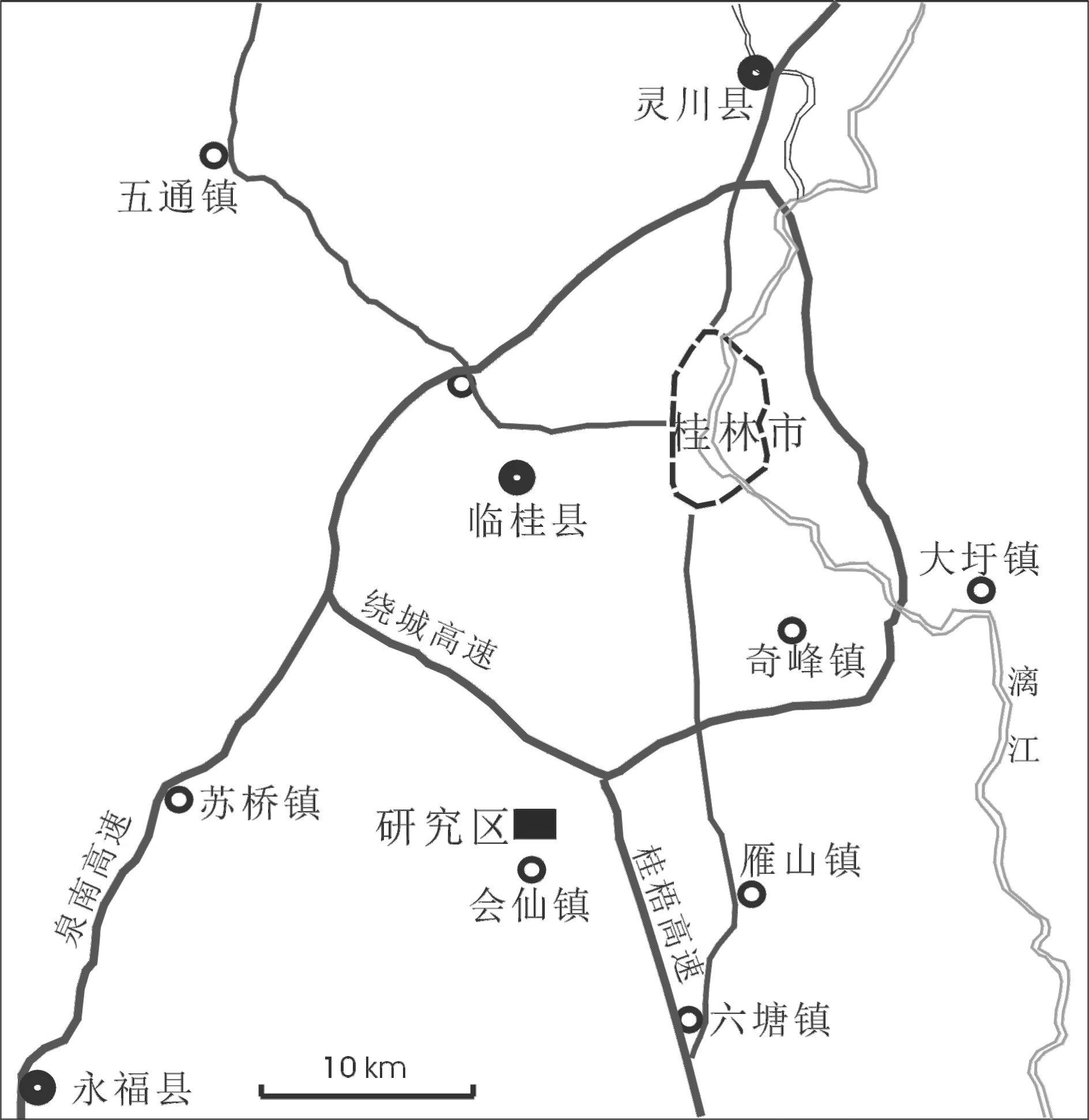

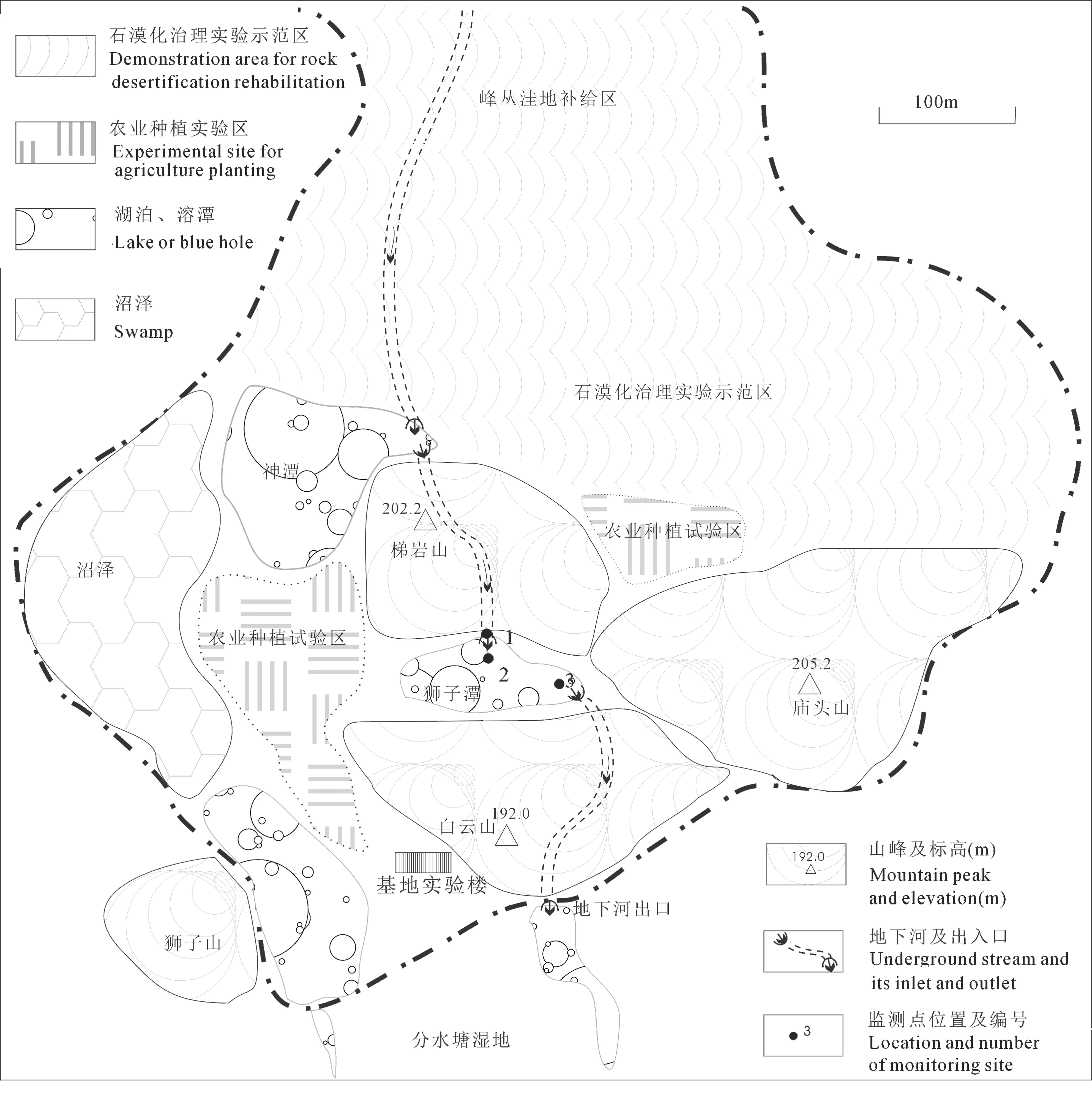

会仙岩溶湿地位于桂林市西南部临桂县会仙镇,距桂林市区约30km(图1),是我国岩溶湿地的典型代表,也是我国中低纬度低海拔地区最大的自然湿地,总面积约189 km2(蔡德所等,2012)。年均气温18.8 ℃,7月平均气温28.3 ℃,年均降雨量1894.4 mm。岩溶地下水是湿地的主要补给水源。研究区位于中国地质科学院岩溶地质研究所岩溶湿地生态系统研究基地——岩溶湖(狮子潭)内(图2),湖水由马面—狮子山地下河补给,该地下河发源于狮子山以北的岩溶峰丛山区,枯季流量一般在2~5 L/s雨季最大流量高达1500 L/s。监测期间(2012年9月8日~11日)地下河主要离子含量见表1。

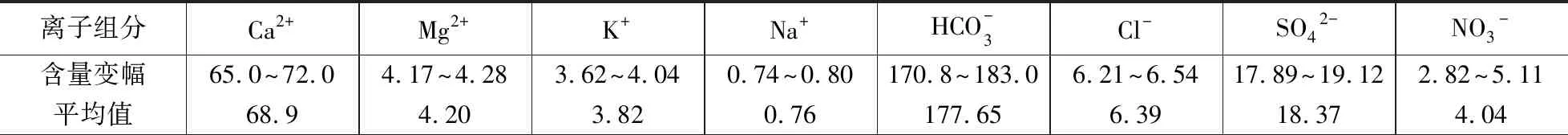

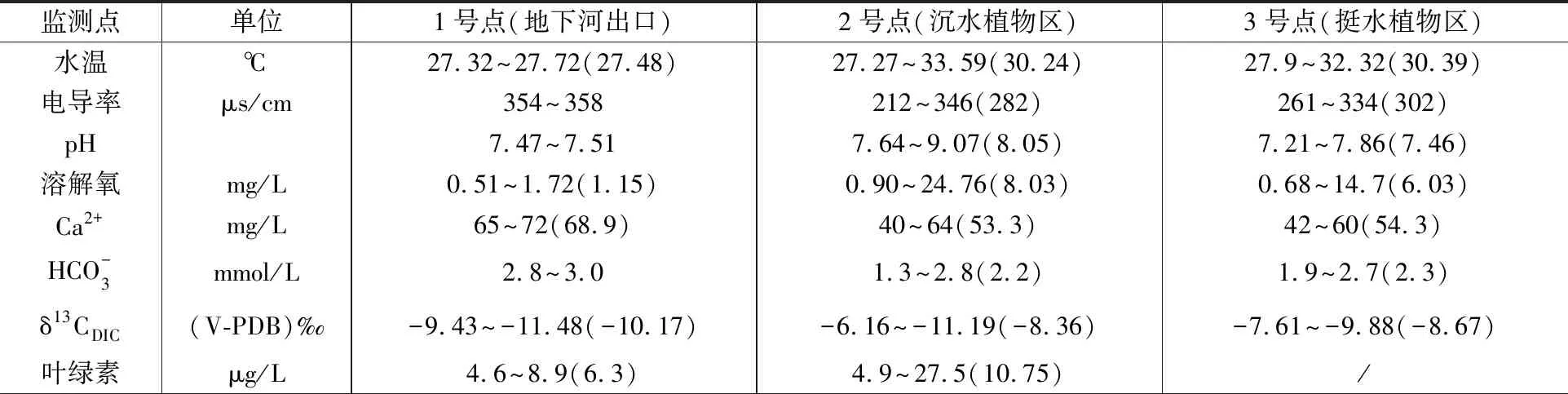

表1桂林会仙岩溶湿地狮子岩地下河主要离子含量和平均值(mg/L)

Table1Majorionsconcentrationandmeanvalues(mg/L)ofShiziyanundergroundstream

inHuixianwetland,Guilinarea

离子组分Ca2+Mg2+K+Na+HCO-3Cl-SO42-NO3-含量变幅65.0~72.04.17~4.283.62~4.040.74~0.80170.8~183.06.21~6.5417.89~19.122.82~5.11平均值68.94.203.820.76177.656.3918.374.04

据调查统计会仙湿地水生植物共有40科82属134种(蔡德所等,2012) ,以根生在泥中,下部或基部在水中,中山或上部为气生的挺水植物为主(81种),占总种数的60.45%;生长在过度潮湿环境中的湿生植物30种,占22.39%;茎叶均浸没水中,有根或无根而浮游但不露出水面的沉水植物13种,占9.7%;浮生于水面,根垂没于水中或无根的浮水植物10种,占7.46%。主要有水龙、黑藻、狐尾藻、水蓑衣、华克拉莎、长苞香蒲等32优势种。17种代表性植物的δ13CV-PDB(采用PDB (Pee Dee Belemnite)标准报道,后同)测试结果看,其值变化在-30.08‰~ -18.91‰之间,平均为-26.65‰,其中狐尾藻的δ13C最大,三棱藨草的δ13C最小。不同类型植物δ13C平均值从高到低依次为沉水植物(-23.91 ‰),湿生植物(-27.49 ‰),挺水植物(-28.66 ‰),浮水植物(-28.78 ‰),略低于长江中游淡水湖泊同类型水生植物δ13C值(黄亮等, 2003)。碳同位素值较高的植物其钙含量往往也较高,如狐尾藻的钙含量高达13.36%,而一般钙含量多在1%~5%。

图1 桂林会仙岩溶湿地地理位置图Fig. 1 Location map of Huixian wetland, Guilin area

图2 桂林会仙岩溶生态研究基地南部简图及监测点位置(据蔡德所, 2012简化)Fig. 2 Sketch map of Huixian karst wetland research base,Guilin area, and monitoring sites (After Cai Desuo, 2012)

2 研究方法

3 结果

3.1 水文水化学变化

表2 桂林会仙岩溶湿地狮子潭岩溶地表湖监测点水的化学组成(括号内数字为平均值)Table 2 Chemical composition of monitoring sites in Shizitan lake, Huixian wetland, Guilin area (data in parenthesis are mean values)

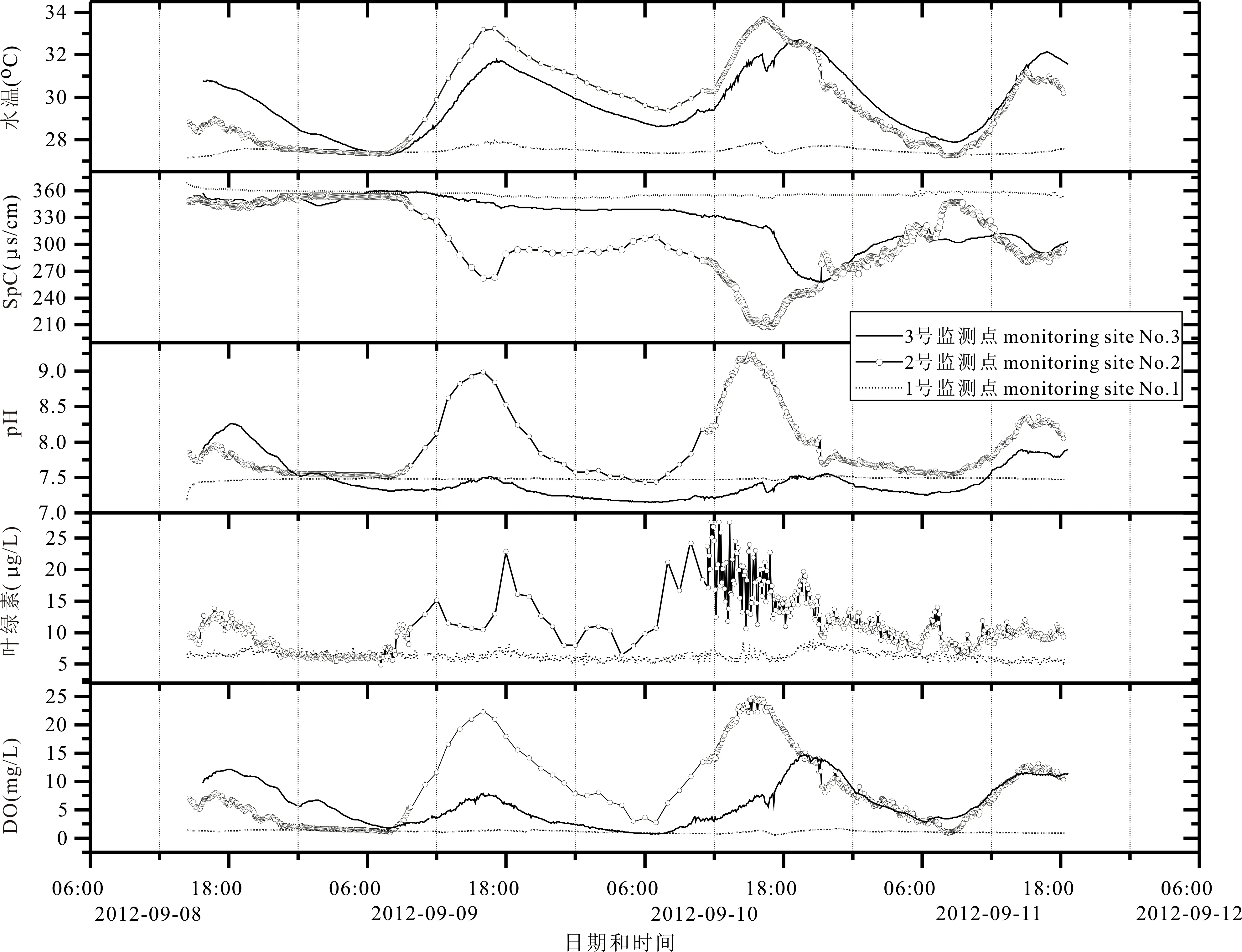

图3 桂林会仙岩溶湿地狮子潭岩溶地表湖1~3号监测点水化学与叶绿素动态变化Fig. 3 Variations of hydrochemical components and chlorophyll a at monitoring site 1 to 3 in Shizitan lake, Huixian wetland, Guilin area

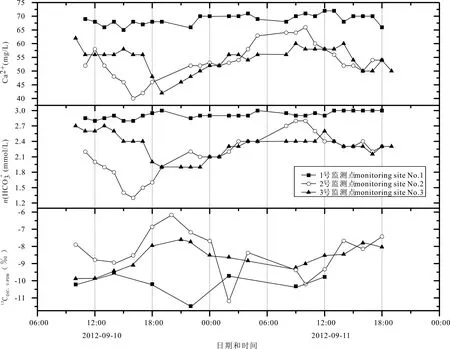

图4 1~3号点Ca2+、HC与δ13CDIC昼夜变化Fig. 4 Diel variations of Ca2+、HC concentrations and δ13CDIC value at monitoring site 1 to 3

3.2 无机碳同位素变化

地下河出口(1号监测点)无机碳同位素(δ13CDIC,V-PDB)相对较稳定,昼夜变幅较小,平均值为-10.17 ‰,变幅为-2.05 ‰。2号与3号监测点δ13CDIC,V-PDB有偏正趋势,平均值变大,分别为-8.36‰和-8.67‰,昼夜变幅则是2号监测点较大,分别为-5.03‰和-2.27‰ (图4)。

4 讨论

4.1 气温与水生植物光合作用的影响

地下河出口水体中监测到较低含量叶绿素(平均含量低于10 μg/L),说明地下水中含有一定数量的浮游植物,且光合作用较弱。2号点水体中叶绿素含量在白天快速上升,夜晚后又回落到初始水平,说明受高温和强光的影响,浮游植物增殖较快(唐森铭等, 2006),数量增加,光合作用较强,夜间增值活动减弱,有低含量地下水补给稀释作用的影响。有研究表明,当水体中叶绿素平均含量高于10 μg/L时,溶解氧、pH值与叶绿素均呈显著正相关(黄岁樑等, 2011),但2号点的监测数据显示这一相关性不是十分显著,说明DO与pH值昼夜变化特征还与沉水植物相关,应该是浮游植物和沉水植物共同作用的结果。由此推测3号水体DO及pH与叶绿素的正相关关系较显著,遗憾的是安装在该点的监测仪器没有叶绿素指标。

4.2 水生植物类型的影响

2号点与3号点昼夜平均水温基本相同,两者差值仅为0.15 ℃。但昼夜变幅有一定差异,两者分别为6.32℃和4.42℃,说明挺水植物对水温有较强的调节作用,但对浮游植物光合作用而言则是不利的,3号点水体白天溶解氧含量较小的增幅(14.02 mg/L)即证实了这点,而2号点DO增幅高达23.86 mg/L。

2号点昼夜pH变幅也明显高于3号点,说明水面无遮挡的沉水植物区水生植物光合作用强,白天吸收较多的CO2,导致pH值快速上升,夜间回落到地下河水的pH值水平。在4个昼夜的连续监测中,3号点水体pH值有近2个昼夜的pH值均小于地下河水pH值水平(7.48),最低值为7.15,是否暗示该点挺水植物夜间有较强的呼吸作用,白天光合作用弱,水中CO2扩散速率低并在水体中积累,导致pH值保持在一个较低的水平上,值得进一步监测与研究。

5 结论