“吞”下四艘“定远”舰的红顶商人

2013-04-12顾伟欣

办理西征借款

1874年,日本借台湾生藩原住民杀死琉球船民事件发动侵台行动。虽然清政府调兵遣将,并通过外交途径迫使日本从台湾撤军,但是和西方列强不同的是,日本在大清眼中还停留在未开化的撮尔小邦范畴。撮尔小邦居然敢在天朝上国的国土上开刀,清政府大受刺激:被洋人欺负也就算了,如今一个小小的日本居然也敢欺负天朝,是可忍孰不可忍!

1874年,恭亲王奕上奏朝廷,提出“练兵、简器、造船、筹饷、用人、持久”六条建议,“臣等承办各国事务,于练兵、裕饷、习机器、制轮船等议,屡经奏陈筹办……如臣等所拟各条,佥议相符,即应确要筹办;如各条外别具良策,亦即一并奏陈会议,均于议定后请旨遵行。总期实备精求,务臻有济,以纾目前当务之急,以裕国家久远之图,臣等幸甚!天下幸甚!”

同年11月,同治皇帝颁发上谕:“该王大臣(指奕)所陈练兵、简器、造船、筹饷、用人、持久各条,均系紧要机宜。著李鸿章、李宗羲、沈葆桢、都兴阿、李鹤年、李瀚章、英瀚、张兆栋、文彬、吴元炳、裕禄、杨昌睿、刘坤一、王凯泰、王文韶(以上皆为沿海沿江各省的督抚),详细筹议,将逐条切实办法,限于一月内复奏。”同治皇帝还生怕这些督抚心不在焉出工不出力,所以这次上谕的结尾还特别强调了一句:“不得以空言塞责。”

相关督抚接到上谕后不敢怠慢,在一月的限期内纷纷提出了自己的主张,这就是中国近代史上十分有名的第一次海防大筹议。

这次筹议的主题是“海防”,但最终在国家决策建立南北洋以及福建“三洋水师”政策出台的同时,又节外生枝地通过了另外一项和海防风马牛不相及的决策——出兵西北,收复已经被阿古柏的“哲德沙尔国”统治了七年之久的新疆。

当时身为甘陕总督的左宗棠成了这个决策的最终受益者。他得到朝廷批准,硬是在海防大筹议中挤出一个塞防的空间,并且获得了一大部分原本可以用于海防的资金,赢得了这场本质是“抢钱”的海防-塞防之争。虽然左宗棠的资金申请获得批准,但以当时朝廷每年最多5000万两的收入,根本不敷出征新疆的军事开销,无奈只好借款。左宗棠原本想争得时任两江总督兼南洋通商大臣沈葆桢的支持来办理借款一事,毕竟他地处东南,离洋人近。但是沈葆桢明显不想接招,他一心想要购买中国自己的铁甲舰,心中正对左宗棠横插一杠感到不满,原本是坚定的海防派,旗帜鲜明反对塞防,又怎会为塞防派做嫁衣?最后,和西方银行团谈判西征借款的差事不出意外地落到了左宗棠的亲信兼“钱袋子”的胡雪岩的肩膀上。

胡雪岩并不是第一次替左宗棠办借款这种差事。早在左宗棠在西北征捻剿回的军事行动中,胡雪岩就曾两次向以汇丰银行为首的外资银行团借过两笔款项,第一次100万两,第二次120万两,借期分别是6个月和10个月。有过和汇丰银行这两次的愉快合作,胡雪岩这次轻车熟路,各项谈判都异常顺利。1875年4月,当刘锦棠和张曜所统帅两路大军从甘肃开拔时,一笔高达300万两、借期3年的巨款从汇丰银行汇入了胡雪岩的阜康钱庄。随后左宗棠又通过胡雪岩分别于1877年6月、1878年9月和1881年5月从外资银行团再度借款三次,数额分别为500万两、借期7年,175万两、借期6年,400万两、借期6年。加上征捻剿回那两次的220万两,左宗棠为了西征事宜,总共通过胡雪岩借款6次,借款总额高达白银1595万两整。“爱国商人”胡雪岩想国家之所想、急国家之所急,用自己的实际行动有力支援了民族英雄左宗棠平定西北、收复新疆的正义事业。

胡雪岩永远不会放空枪,每做一件事情必然要收到相应的经济或者政治红利。给国家办贷款,按道理说是费力不讨好、没什么油水可刮的苦差事,但胡雪岩偏偏就乐此不疲地主动承担了任务,而且干得不亦乐乎。究其原因,除了这是左宗棠交办的差事以外,更重要的是:他能够在其中捞取巨额利润。尽管借款手续合理合法,但左宗棠上报给朝廷的利率看起来却有点不太对劲。这几笔贷款的利率真不是一般的高!

巨大风险后的巨大收益

如果仅仅代表清政府出面和外国银行直接谈贷款,成功的可能性并不大,因为当时清政府的岁入就是5000万两左右的一个定数,除去财政支出后就鲜有结余了,如此的还款能力自然不能令人放心。但是送上门的贷款业务关系到银行业绩,不能不接,于是就有了一种变通的办法:老外发现清政府没钱,但并不等于大清国的富人阶级没钱,因此银行决定由银行出面,以银行的信誉作担保,在中国市场发行债券,以此融资。众所周知,融资的风险可不小,而且作为一种当时非常时髦的“理财产品”,要是没有高额的回报率,中国的富人们是不会把他们的钱从钱庄里提出来投入这未知的债券市场的。这么一来,汇丰银行在中国金融市场发行的债券的利率就高达8%~10%!这么高利率的债券只要一投放到金融市场就立刻成为炙手可热的投资抢手货,各方投资客争相购买。而按照当时的国际惯例,一笔普通的银行贷款利率最多也不超过3%。

但是,银行并没有就此收手,而是以为融资做担保为由,在原本8%~10%的高收益率上又加了一定数额,作为银行用其信誉做担保的佣金。可是,无利不起早的“胡大善人”忙里忙外地联系业务,收取报酬也理所当然。这个利息就这么层层加码水涨船高,在左宗棠上报给朝廷时高得令人咋舌:

1867年第一笔120万两为期半年,实际年息8%,但左宗棠上报给朝廷的年息居然是18%,浮报10%,朝廷实付利息10.8万两,多付6万两;

1868年第二笔100万两为期10个月,实际年息8%,左宗棠上报依然是18%,浮报10%,朝廷实付利息15万两,多付8.33万两;

1875年第三笔300万两为期3年,实际年息10%,左宗棠上报为10.5%,浮报0.5%,朝廷实付利息94.5万两,多付4.5万两(这算是虚报“水分”最少的一笔了);

1877年第四笔500万两为期7年,实际年息10%,左宗棠上报为15%,浮报5%,朝廷实付利息高达525万两,多付175万两;

1878 年第五笔175万两为期6年,实际年息10 %,左宗棠上报15%,浮报5%,朝廷实付利息157万两,多付52.5万两;

1881年第六笔400万两为期6年,实际年息8%,左宗棠上报为9.75%,浮报1.75%,朝廷实付利息234万两,多付42万两。

综上所述,前后六笔西征借款本金总共1595万两,利息总额为1036.8万两,按照银行自定的8%~10%的高额利率为标准数值,清政府多付了288.33万两。这部分浮报的利息,无一例外地流进了胡雪岩个人的腰包之中。如果按照惯例的3%算出的利息数大约仅为239.8万两左右。这就意味着如此操作后,清政府为这笔借款总共多付了至少797万两!胡雪岩单单利用浮报私吞的款项就超过了清政府按照正常利率应付利息的全部总和。

胡雪岩的进账并没有到此为止。由于是胡雪岩为汇丰银行拉来了六笔高额回报的“贷款业务”,银行方面按照规定是要支付胡雪岩劳务费的。而劳务费的数额按照行业规定应该是银行实际利息收益的1/3。银行方面实际利息总收益为748.47万两,那么折算下来银行还应付给胡雪岩249.49万两。如此计算,光西征借款一项,一到还款期满,胡雪岩就将净赚537.82万两,甚至超过银行实际利息收入498.98万两。按照购买力折合成人民币将近11亿元!胡雪岩的这笔钱等于是直接从大清国库中搜刮得到的,而其本人却并没有为此投入过一钱银子的本钱。将无本万利发挥到如此极致,纵观整个晚清商贾,不管是晋商领袖乔致庸,还是鼎鼎大名的云南王炽,在胡雪岩面前也不禁黯然失色!

如果将这笔款以“定远”级铁甲舰的造价做对比:“定远”舰船价140.9万两,“镇远”舰船价142.48万两,也就是说,胡雪岩一口气吞掉了将近四艘“定远”级铁甲舰的总值,其胃口之巨大,如今回想起来都令人咋舌不已。

另外,由于左宗棠把西征借款办理事宜全权交给了胡雪岩,借款并不划入户部和国库,而是直接划入阜康钱庄的账号然后直接汇给左宗棠,还款日期将至时也是由摊派承担还款额度的各省将银子汇入阜康钱庄,再由钱庄还给银行。这对阜康钱庄而言就是免费的巨额短期流动资金,但凡钱庄的资金需要短期拆借或周转,都可以从存在钱庄中的西征借款中支应,胡雪岩不需要为这种周转和拆借承担丝毫利息。光这条优势就足以让其他商人为之眼红羡慕。

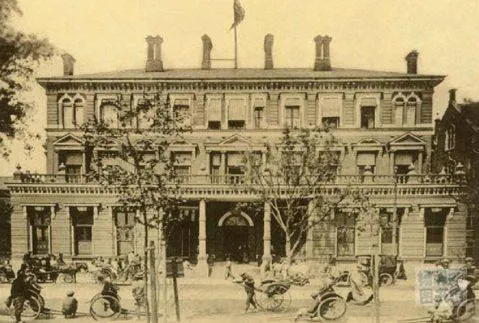

有如此无本万利的巨大收益,胡雪岩能在杭州住着僭越的豪宅,过着奢华的生活,原因也就不难解释了,钱来得越是容易,花得越是大手大脚。

没有不透风的墙

胡雪岩如此明目张胆也并非神不知鬼不觉,有道是“若要人不知,除非己莫为”。1879年,时任大清驻英公使的曾纪泽就从使馆雇员葛德立(驻英使馆的当地雇员,曾担任过中国总税务司赫德的秘书)口中得知了胡雪岩几次借款的利率差,深受乃父曾国藩的教诲,一脑子正统忠君思想的曾纪泽当即怒不可遏,在他的《使西日记》中留下了以下记录:

“光绪五年乙卯 十二月初二日云 葛德立言及胡雪岩之代借洋款,洋人得息八厘,而胡道报一分五厘,奸商谋利,病民蠹国,虽籍没其资财,科以汉奸之罪,殆不为枉,而或委任之,良可慨已。”连远在英伦的曾纪泽都知晓了,国内知晓的人还会少么?

连和左宗棠关系不错的刘坤一也看不下去了,致书左宗棠道:“此间认借洋款,自不能不照胡道(胡雪岩)办理,以期妥速。然每百万利银至24万之多,所耗不赀,

我中堂(左宗棠)想亦万不得已而偶一为之也。”

很显然,刘坤一还是在以“万不得已而偶一为之”为由给左宗棠找台阶下,但是左宗棠不是“偶一为之”,而是“为”了6次。更何况1878年和1881年的两次借款之际,新疆的大规模军事行动已然停止,用钱高峰已经过去,本无必要再借此高额巨款。而左宗棠却依然我行我素照借不误,笔者虽然没有直接证据证明左宗棠从西征借款的浮报中有无捞取好处、捞取了多少好处,但就左宗棠对西征借款的态度和对胡雪岩的一力袒护,甚至连刘坤一主动递上的台阶都不领情的行为表现,可供遐想的空间实在太多太多。

既然那么多人知晓,却不曾见到胡雪岩因此而受到处罚,原因很简单,他的靠山是左宗棠!

当远在直隶的李鸿章从沈葆桢的来信中得知胡雪岩出面借款上报的利率后大吃一惊,称他这辈子没见过这么高的利息,这能买多少条蒸汽军舰啊。做为“抢钱”行动的落败者,李鸿章心中的恼怒是可想而知的,这或多或少也成了胡雪岩的商业帝国最终覆亡的诱因之一。

1883年末,按照西征借款合同,一笔总额80万两的借款(带利息)到期,照例,若各省的解款没有到账,钱该由阜康钱庄的账面上先行垫付汇出,解款到帐后再行填补。而此时的胡雪岩因为大笔资金套牢在生丝市场不能自拔,导致流动资金不足。李鸿章看准这个死穴,命令上海道台邵友濂想尽办法截停各省解款20天(各省解款首先要在上海集中,然后再统一汇往阜康钱庄),使胡雪岩被迫从本已不多的流动资金中又抠出80万两充作还款。待这80万两汇出后,李鸿章又指示盛宣怀放出风声称阜康钱庄存银见底,直接导致阜康钱庄的储户们情绪失控,引发了各地阜康钱庄的挤兑狂潮。市场的恐慌情绪影响了大批在阜康钱庄存有巨额财产的士绅和官员,作为大清帝国统治基石的士绅士大夫阶层要求朝廷即刻干预。如此情形已不容朝廷再有任何犹豫,于是上谕下:“现在阜康商号闭歇,亏欠公款及各处存款为数甚钜,该商号江西候补道胡光墉着先革职,即着左宗棠饬提该员严行追究,勒令将亏欠各地公款项赶紧逐一清理,倘敢延缓不交,即行从严治罪。”

之后的事情如同多米诺骨牌效应一发而不可收拾,查账、抄家、封产,阜康钱庄在全国各地的分号全数关停倒闭,就连胡雪岩杭州私宅里也早已是家徒四壁,能变卖者皆都变卖冲抵公款亏欠,抄胡雪岩的家成了一件十分轻松的活计。负责抄家的杭州知府报称:“(胡光墉)所有家产,前已变抵公私各款,现人亡(逃亡,胡雪岩之前已经遣散了姬妾随从)财尽,无产可封。”

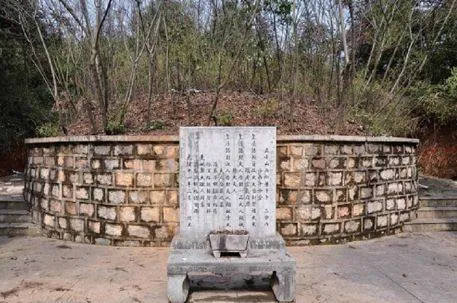

“身败名裂,莫为援手,宾客绝迹,姬妾云散,前后判若两人。”胡雪岩靠泡沫积攒的家业,又如泡沫一般迅速崩塌消亡。1885年7月,当胡雪岩的靠山左宗棠驾鹤西去后,朝廷再也不用顾及靠山的情面,早就恨透胡雪岩搜刮国库的户部尚书阎敬铭直接上书,十分干脆地要求将胡雪岩“交拿刑部问罪,以正国法”,家属“押追着落,扫数完缴”。朝廷迅速批准了阎敬铭所请,命令杭州知府拿人。但是此时的胡雪岩早已等不到朝廷最后对他总清算的那一天,在潦倒中咽了气,尸体被草草埋葬在乱葬岗之中。对胡雪岩个人而言,不得不说这是一种不幸,同时,更是一种幸运!

套用某卧底电影的一句台词作为本篇的结尾:“出来混,迟早是要还的。”