响应面法优化四氯化硅制备超细白炭黑工艺

2013-04-08郑典模周桂明卢钱峰朱实贵

郑典模,周桂明,卢钱峰,朱实贵

(1.南昌大学环境与化学工程学院,江西 南昌 330031;2.赣锋锂业股份有限公司)

响应面法优化四氯化硅制备超细白炭黑工艺

郑典模1,周桂明1,卢钱峰1,朱实贵2

(1.南昌大学环境与化学工程学院,江西 南昌 330031;2.赣锋锂业股份有限公司)

以四氯化硅和水玻璃为原料,在单因素实验基础上,采用响应面优化工艺并建立数学模型,探讨水玻璃质量分数、添加剂质量分数和反应温度各因素之间相互作用对白炭黑DBP吸收值的影响。确定了最佳工艺条件:w(水玻璃)=8.6%、w(添加剂)=2.7%、水解温度为76℃。在此条件下,制得的白炭黑DBP吸收值为2.806 7,与预测值2.801 1仅有0.005 6的误差,证明该模型具有较好的拟合度,能够真实地反映各实验因素对DBP吸收值的影响。

四氯化硅;响应面;超细白炭黑

随着太阳能的大规模开发利用,多晶硅作为光伏电池原料,对其需求量也逐年上升。目前70%~85%的多晶硅采用改良西门子法生产,生产过程中会副产大量四氯化硅,严重污染环境,一定程度上制约着多晶硅产业的发展[1-2]。白炭黑具有分散性好、耐高温、不燃烧等特点,可广泛应用于橡胶、塑料、胶黏剂、涂料、造纸、医药、食品、化妆品等行业[3]。以四氯化硅为原料制备白炭黑,不仅可以减少污染、改善环境,还可以降低多晶硅生产成本,提高经济效益[4-5]。笔者以四氯化硅和水玻璃为原料,通过气相水解法制备超细白炭黑。采用响应面分析方法建立数学模型来考察水玻璃和添加剂的质量分数以及反应温度各因素之间交互作用对白炭黑DBP吸收值的影响。通过分析实验指标与多因素之间的回归关系,确定了最优工艺条件。

1 实验

1.1 原料和仪器

原料:四氯化硅(工业级,江西赛维LKD高科技有限公司);水玻璃(工业级,万载辉明化工有限公司)。

仪器:501型恒温水浴锅、GZX-914型数显鼓风干燥箱。

1.2 实验方法

将一定量的水玻璃溶液置于反应器中,加入适量的添加剂,待体系温度恒定时,通入四氯化硅气体进行气相水解反应。测得体系pH=7时停止反应,反应液经保温陈化、过滤洗涤、干燥粉碎得白炭黑。

1.3 DBP吸收值测试

按HG/T 3072—2008《橡胶配合剂沉淀水合二氧化硅邻苯二甲酸二丁酯(DBP)吸收值的测定》进行测定。

2 结果与讨论

2.1 单因素实验

1)水玻璃。在反应温度为70℃、w(添加剂)=3%的条件下,考察了不同质量分数水玻璃(6%、7%、8%、9%、10%、11%)对白炭黑产品DBP吸收值的影响,确定最佳水玻璃质量分数为9%。

2)添加剂。在反应温度为70℃、w(水玻璃)=9%的条件下,考察了不同质量分数的添加剂(1.0%、1.5%、2.0%、2.5%、3.0%、3.5%)对白炭黑样品DBP吸收值的影响,确定最佳添加剂质量分数为2.5%。

3)反应温度。在w(水玻璃)=9%、w(添加剂)=2.5%的条件下,考察了不同反应温度对(60、65、70、75、80、85℃)白炭黑产品DBP吸收值的影响,确定最佳反应温度为75℃。

2.2 响应面优化工艺实验

2.2.1 响应面实验设计

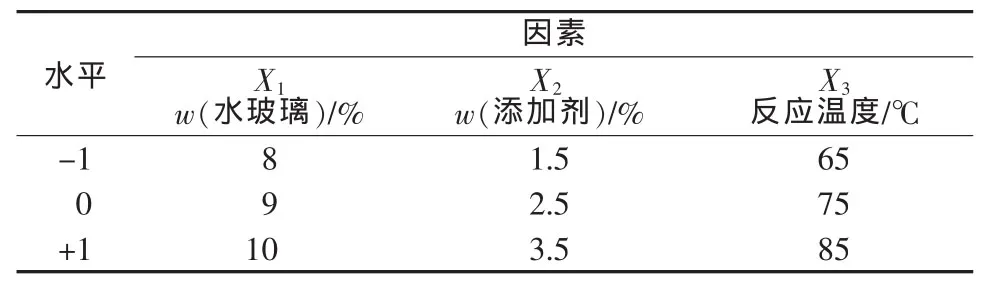

根据响应面软件提供的模型,选择水玻璃质量分数(X1)、添加剂质量分数(X2)、反应温度(X3)3因素为自变量,白炭黑DBP吸收值为响应值,设计3因素3水平的实验,并根据单因素实验选定9%、2.5%、75℃分别为3因素的0水平。实验因素及水平见表1。

表1 响应面实验因素及水平表

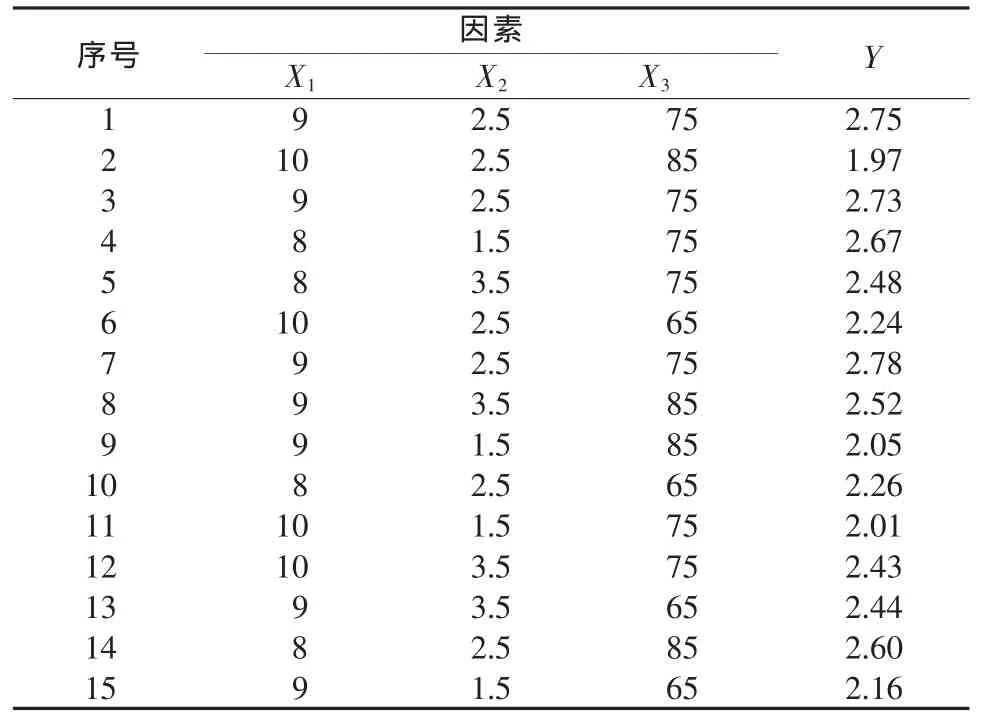

2.2.2 响应面实验安排及结果

以X1、X2、X3为自变量,DBP吸收值为响应值Y,进行3因素3水平响应面分析实验,其中12个为析因实验,3个为中心实验,实验结果见表2。

表2 响应面实验安排及结果表

2.2.3 响应面实验结果分析

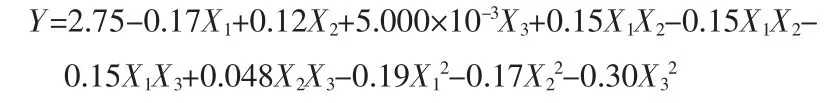

通过SAS 8e统计软件包对实验结果进行分析[6],得Y与X1、X2、X3之间回归方程:

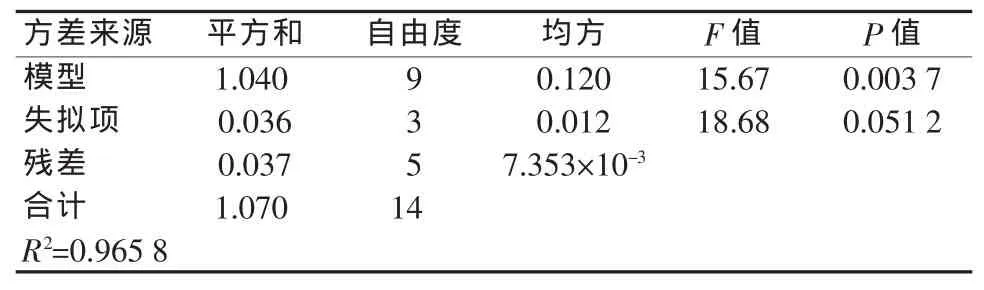

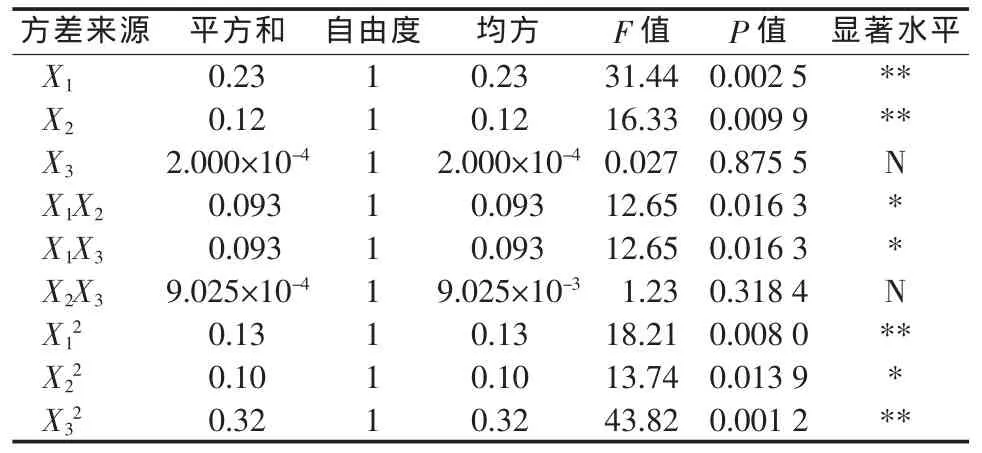

对上述回归模型进行方差分析,结果见表3。回归模型系数显著性分析见表4。由表3可见,模型F=15.67,P=0.003 7<0.01,表明该模型极显著,模型值与实际值相吻合。失拟项F=18.68,P=0.051 2>0.05,差异不显著,表明回归模型不存在失拟因素,模型拟合度较好。R2=0.965 8,表明该模型能较好地用于描述和解释影响因子与响应值Y之间的关系。

表3 回归模型方差分析

表4 回归模型系数显著性分析

从表4可以看出,F(X1)>F(X2)>F(X3),表明因素的主效应关系为X1>X2>X3,模型二次项X12、X22、X32对实验结果的影响显著,交互项X1X2、X1X3交互作用较明显。

图1、图2为回归模型的响应面和等高线。由图

图1 Y=F(X1,X2)的响应曲面(a)和等高线(b)

图2 Y=F(X1,X3)的响应曲面(a)和等高线(b)

1、2可直观看出水玻璃质量分数与添加剂质量分数、水玻璃质量分数与反应温度的因素交互作用比较明显。

2.2.4 最优工艺条件求取及验证

对回归方程分别进行X1、X2、X3的一阶偏导,并使其等于0,得X1=-0.421、X2=0.195、X3=0.134,对应的水玻璃和添加剂的质量分数分别为8.58%和2.69%,反应温度为76.34℃,上述即是最优工艺条件,将X1~X3代入回归方程,得到Y=2.801 1。为实际操作方便,选取w(水玻璃)=8.6%,w(添加剂)=2.7%,反应温度为76℃进行验证实验。在该条件下,重复实验3次得DBP平均吸收值为2.806 7,与理论值仅有0.005 6的偏差,有较好的拟合性。

3 结论

1)以四氯化硅和水玻璃为原料,通过气相水解法制备超细白炭黑,采用响应面优化工艺条件,研究各个因素及相互作用对白炭黑DBP吸收值的影响,结果表明:此模型有较好的拟合度,X1X2、X1X3对实验结果具有一定的交互作用。

2)确定了四氯化硅制备超细白炭黑的最佳工艺条件,在此条件下制得白炭黑的DBP吸收值与理论值偏差很小,证明此模型合理可靠,可用于实际预测与优化。

[1]崔益顺,胡苓,何平,等.沉淀白炭黑生产工艺改进[J].无机盐工业,2009,41(7):35-37.

[2]成龙坤,刘莉.气相法白炭黑的生产工艺及设备[J].有机氟资讯,2003(6):27-29.

[3]李素英,钱海燕.白炭黑的制备与应用现状[J].无机盐工业,2008,40(1):8-10.

[4]郑典模,朱升干.稻壳制备超细二氧化硅新工艺[J].南昌大学学报:工科版,2009,31(2):117-120.

[5]宋佳,曹祖宾,李会朋,等.多晶硅副产物四氯化硅的利用[J].化学与黏合,2011,33(1):57-62.

[6]彭昭英.世界统计与分析全才SAS系统应用指南[M].北京:北京希望电子出版社,2000:309-367.

联系方式:zgm0905@126.com

Optimization of preparation technology of ultrafine silica from silicon tetrachloride by response surface methodology

Zheng Dianmo1,Zhou Guiming1,Lu Qianfeng1,Zhu Shigui2

(1.School of Environment and Chemical Engineering,Nanchang 330031,China;2.Jiangxi Ganfeng Lithium Co.,Ltd.)

Based on single-factor experiments,preparation technology of ultrafine silica with silicon tetrachloride and sodium silicate as raw materials was optimized by response surface and mathematic model was established.Influences of the interaction of various factors,such as mass fraction of sodium silicate,mass fraction of additive,and reaction temperature on DBP absorption value of silica were investigated.The optimum conditions were confirmed as follows:the mass fraction of sodium silicate was 8.6%,the mass fraction of additive was 2.7%,and the reaction temperature was 76℃.The DBP absorption value of silica was 2.806 7 under the optimum conditions,with the error of 0.005 6 compared with the predict value of 2.801 1.It revealed that the model had better fitting degree,and could reflect the influence of various experimental factors on DBP absorption value.

silicon tetrachloride;response surface;ultrafine silica

TQ127.11

A

1006-4990(2013)02-0027-02

2012-08-14

郑典模(1953—),男,教授,主要从事纳米、超细、功能材料的制备应用研究以及精细化学品的研制,已公开发表文章60余篇。