端砚,砚藏千年弥新韵

2013-03-27Alfred

Alfred

砚作为中国传统的书写工具,其产生和发展,是与中华民族的文明进步和文化发展息息相关的。随着社会文化的繁荣发展和文字交流的频繁,砚从文房一宝,发展成为一门独特的艺术,从艺术又发展成为一种文化。它在不同的时期,反映不同的文化,不同的使用群众,又给砚的艺术注入不同的文化取向和内容。“中国四大名砚”以肇庆盛产的“端砚”为首,本期《收藏》栏目,我们有幸请到肇庆端砚大师及古砚收藏家柳新祥先生,为您解读端砚中承载着的千年文化,以及它历久弥新的底蕴。

柳新祥先生收藏砚台作品

“端溪石,为砚最妙”

端砚,为中国“四大名砚”之首,是文房四宝之一。因端砚产自广东肇庆市,而肇庆又古称端州,所产的砚台因此叫“端砚”。其最早产于唐代武德年间(618年——626年),至今已有一千三百多年历史。端砚的名贵不仅体现在其石质的细腻、娇嫩、致密、坚实,而且随着端砚名坑资源日渐稀少,现存的端砚更成为藏家们竞相争抢的名贵藏品。

端砚成名,还有一个坊间流传不息的传说故事:唐朝末年,端州有位姓梁的举人进京会试,刚好这天天降大雪。大考时天降瑞雪本是吉兆,但却苦煞了考场中的举人。他们研磨出来的墨汁已全部结成了冰,无法写字。此时,考生们唯有仰天长叹:“天不助我也。”而这时监考官却意外发现,考场内还有一举子在埋头疾书,他所使用的砚台中的墨没有结冰。监考官非常惊奇,讯问后才知道这位梁姓举子是广东端州人,所用砚台为家乡端州所产。结果,考场上只有梁姓举子完成试卷,高中进士。监考官将此事呈报皇上,皇上大加赞赏,将端砚列为贡品。

讲起砚台,书法家应该最有感悟,因自创“柳体”名世的柳公权曾在砚论中称:“端溪石,为砚最妙”。唐初大书法家禇遂良曾得到过唐太宗一方端溪石渠砚的赏赐,他视为珍品,并刻上铭文,常用端砚研墨挥毫,书法名家与名砚相映相辉。既有宝砚,又有能识砚的人,端砚早在唐代便备受推崇,居四大名砚之首。在武则天在位时,她也曾将一方“日月合璧、五星联珠”的端砚赏赐给一代名相狄仁杰,震动朝野。直到今天,人们说起文房四宝,还是要提起:湖笔、徽墨、宣纸、端砚。

就如出自老字号的风筝,做工精良,上有名家字画,这样的风筝无人舍得放飞。收藏者把它挂在墙上欣赏,如同一件珍贵的艺术品。

制作精良的砚台也受到同样的待遇。今天,方便的各式书写工具取代了毛笔,书法成为少数人陶冶情操的爱好,于是砚台逐渐淡出。而四大名砚之首的端砚,汇集了雕刻、绘画、诗词的精华,动辄数千上万元身价,虽然它仍然保留着研磨的墨堂和蓄墨的墨池,但少有人舍得使用。精美的端砚走下了书桌,被请进了珍贵藏品的橱窗。

被行内誉为“端砚大师”的柳新祥不仅在雕刻端砚上具有高深的成就与素养,并且也是古砚收藏的行家。据柳先生自己所述,手上藏有宋代古砚两方,汉代古砚两方,清代古砚数方,民国时期砚台若干。他多年来与文房古珍相伴,亦陶冶出与其他“巧匠”迥然不同的书卷之气及文人风华。

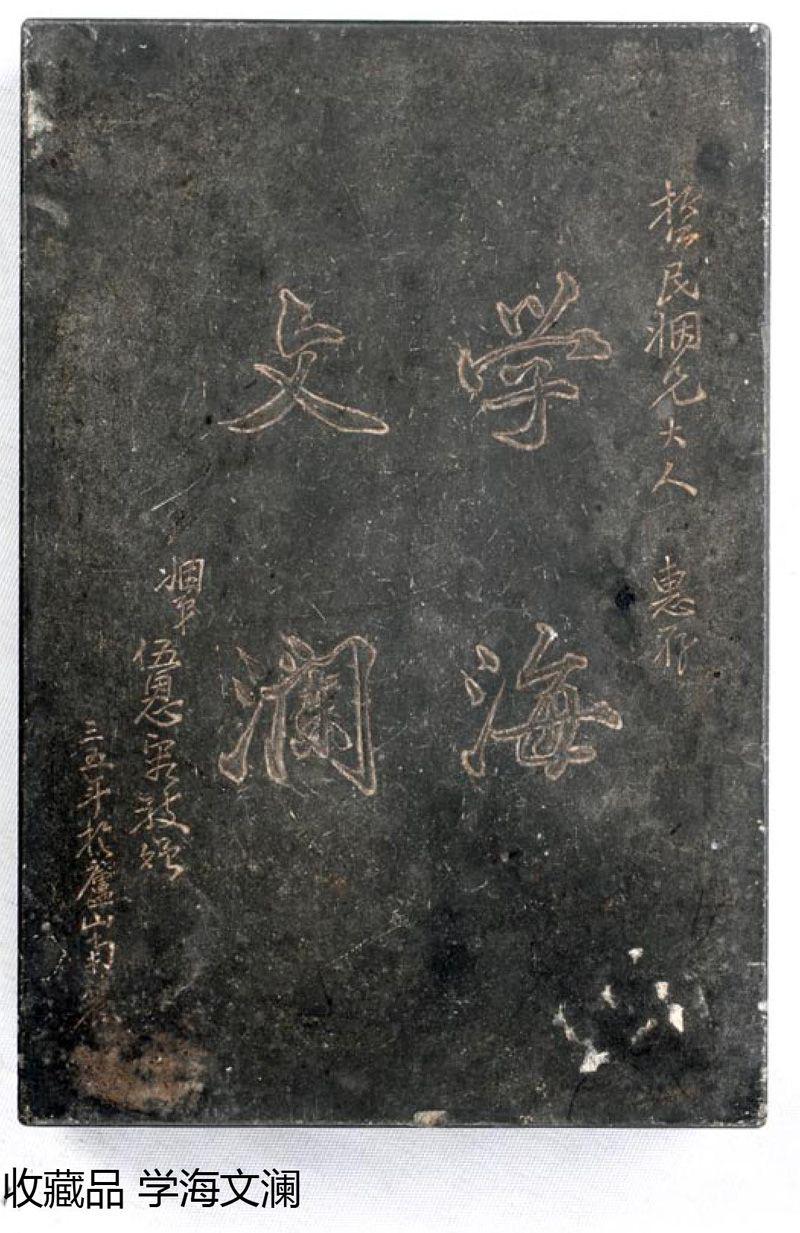

收藏品 学海文澜

“做端砚,更做文化”

古砚艺术是在特定的时期体现着不同时期的艺术之美。在今天的砚雕创作中,我们不能一味追求“传承”而不去“创新”,但“创新”是一个很好听很好说的名词,也是一件很难成功的事情。从时尚的角度看,所谓“创新”就是跟原来的表现手法不一样,或者跟别人的东西不一样就是“新”,在设计中,人们常常会把“传承”与“创新”两个不同的概念理解为相互矛盾和相互对立,创作出来的作品也枯燥乏味。

柳新祥先生在此间表现出卓群的精湛工艺,也在端砚文化上具有极高的素养。“端砚雕刻应该发展成一个端砚文化产业,把端砚做成普通大众都需要的艺术品。”在对柳先生采访中,最让我印象深刻的就是:他是一个端砚手工艺人,更是一个端砚文化人。

柳新祥大师在新中国成立后的第一个十年出生于江苏的泰兴,由于家庭贫困,很早就出来拜师学习雕刻工艺,因为天资聪慧、热爱雕刻、吃苦耐劳,所以很快便从众多手工艺人中脱颖而出。柳新祥大师从事雕刻艺术已有38年,在其丰富的人生经历中,有一件事特别引起我们注意,这可能也是柳大师人生中最宝贵的一笔财富,就是柳大师曾经在故宫从事5年的古砚修复工作。这使柳新祥大师接触到了从唐朝到清朝的珍贵古砚台,其中有康熙、乾隆等皇帝御用的御砚,也有纪晓岚、苏东坡和文征明等古代文人大家的砚台。得益于与古砚的亲密接触和受宫廷风格的熏陶,柳新祥大师成就了其后来的融合古今的宫廷式的砚雕风格。1983年,柳新祥大师作为砚雕专业技术人材被肇庆市引进。来自南北交界的江浙地区的柳新祥大师,掌握了我国北方砚雕艺术风格和江浙地区传统的制砚艺术风格。到了岭南后,通过研究、提炼,柳大师将这两种风格融入到了岭南砚雕文化中,形成了其独特的贯通南北的砚雕风格。

然而,柳新祥追求的端砚不仅仅是端砚的雕刻,还有端砚文化艺术的发展。在端砚文化的研究、传承和传播领域,我们处处可见着柳新祥辛勤耕耘的身影。至今,柳新祥已经撰写发表了《浅论端砚石眼的艺术》《赏砚情趣》《解读古砚艺术》《追砚的乐趣》等二十多篇砚文化研讨文章,还出版了中国名砚系列丛书《端砚》和《中国砚台收藏问答》两本书。从单纯雕刻端砚到深入思考端砚文化艺术,柳新祥师已从一个端砚手工艺人升华为一位艺人与学者合为一体的端砚文化艺术大家。

《环球生活》对话柳新祥

《环球生活》:如何让古老的砚雕艺术在新的历史条件下给人一种清新而美妙的艺术享受?

柳新祥:首先在设计上,必须跳出传统创作思维老路,站在审美的至高点,用超凡脱俗的想象,理想而清晰的创作思维,不断尝试和添加新的内容,既要继承传统砚文化精髓,又要反映出现代社会人文生活和精神风貌,用新鲜的题材,精湛的工艺制作,来增强端砚作品的艺术观赏性和趣味性。

《环球生活》:您如何理解古砚艺术的文化传承?

柳新祥:古砚艺术是一门综合性艺术,它的每一个造型,每一套工序,每一组雕刻纹样,都代表着一个时期砚的历史演变和深层次的砚文化内涵。“传承”古砚艺术,不是按原样复制,艺术“创新”也不是随意乱作。我们传承古砚艺术的目的不是去刻意表现它的某一件作品,而是要深入仔细的研究作品,通过品鉴观察砚的造型和雕刻纹样,认真探讨作者的刀法、创作意境和作品主题,去了解创作者的思想情感和个人的艺术风格,把它的艺术美感融入到现代艺术中去。只有这样,古砚艺术才能得到传承与弘扬,创作的作品才有新意和艺术生命力。

《环球生活》:古砚收藏价值日益名贵,其原因在于哪里?

柳新祥:任何艺术品都刻录着时代的烙印,通过古端砚这样的载体可以折射出那个特定时期的政治、经济、文化,反映那个时期人们的思想意识,审美取向以及深厚的人文情怀。古砚制作材质精良,制作工艺精湛,其物品本身就是一种难得的工艺品,加上它蕴含深厚的文化底蕴,方体现出其名贵之处。

《环球生活》:砚台的制作工序大概分为哪几部?

柳新祥:主要工序有采石、选料制璞(维料制璞)、设计、雕刻、磨光、配盒等。

《环球生活》:作为古砚收藏入门者来说,鉴赏古砚的基本步骤有哪些?

柳新祥:第一,看石色。端砚的石色初看比较单一,但浸入水中观察,色彩颇为复杂,有些好的砚石色彩层次分明,总之,除绿端石之外,端溪各坑砚石基调为紫色,其中有紫偏蓝,有的紫偏青、偏红,或者紫中带赤,稍带天蓝,微带天青、青黄、苍灰等色。第二,听石声,优质砚材根据砚坑不同有的“无声”,有的有“木声”,而也有如同“泥声”的石材。第三,手感,用手抚摸砚堂,慢慢抚摸到砚池,如果是佳石,手感细腻滋润,有抚摸婴儿肌肤的感觉。第四,欣赏雕刻:端砚雕刻题材广泛,但通过雕刻能掩藏砚石瑕疵,或者凸出优质花纹,比如在大的石眼附近刻上浮云,营造出云绕朗月的诗境。在一些流传下来的名砚上雕刻的砚铭内容丰富,也是鉴赏端砚的重要内容之一,有些出自书法名家之手,使砚台增色不少。

中国四大名砚

澄泥砚:属于陶瓷砚类,产地集中在山西省,河南、山东等地也有生产,工艺复杂,可以烧制成五颜六色的砚台。

洮砚:出产于甘肃南部古洮州的洮河,开采于唐代,石质坚细、结构缜密、莹润如玉、扣之无声,石品有绿漪石、深绿石、墨绿石、玫瑰红和柳叶青等花纹。

端砚:中国四大名砚之首,产于肇庆,开采于唐代,至今已有1300多年历史,石质优美、幼嫩细腻、发墨不损毫、贮水不易耗、秀美而多姿采,石品花纹丰富。

歙砚:产于安徽歙县,开采于唐代,石质涩、细、润、坚。