我国病残儿家庭再生育随访与遗传性疾病再发风险研究进展

2013-03-25君综述旭审校

赵 君综述 马 旭审校

1.北京协和医学院研究生院(100730);2.国家人口计生委科学技术研究所

病残儿医学鉴定及再生育审批是我国计划生育工作中稳定低生育水平的重要环节,直接关系到广大育龄夫妇的切身利益及人口素质的提高,是具有中国特色计划生育系统工程的重要组成部分,它对于预防出生缺陷,最大限度减少病残儿的出生有着重要的意义。但目前大多数地市的病残儿医学鉴定工作,仅仅停留在组织专家鉴定及再生育审批层面,很多后续服务,如面向病残儿家庭的再生育随访、二胎优生监测、再发风险评估等都没有很好地落实和开展。本文就我国病残儿家庭再生育随访及遗传性疾病再发风险的研究进展做一综述。

1 病残儿医学鉴定与再生育审批

病残儿是指因先天或后天病伤致残,目前无法治疗或经系统治疗仍不能成为具有正常劳动能力或生活自理能力的≤14周岁的儿童[1]。病残儿医学鉴定管理工作是计划生育机构的一项基础性工作[2],根据国家人口计生委《病残儿医学鉴定管理办法》和《病残儿医学鉴定诊断标准及其父母再生育的指导原则》的有关规定,生育病残儿后的独生子女家庭可以再生育第二胎。但是,由于病残儿的病因复杂、临床表型多样,病残儿家庭的再生育审批工作需要按照规定的程序和方法,在经过科学的医学鉴定确定为病残儿的前提下,进行先天与后天以及遗传与非遗传因素的分析,以优生原则为依据提出是否可以生育二胎,并判断再生育的遗传风险。

病残儿家庭生育二胎的目的是优生优育,如果再生二胎又有病残情况发生,必然给其家庭造成更大的不幸,同时也会给社会造成更大的负担,对我国人口素质的提高产生不良影响。王文光等[3]调查的正常对照组病残儿发生率为1.01%,第一胎生育病残儿的家庭二胎病残发生率比对照组高5.88倍;储东昇等[4]对病残智力低下儿及其母所生二胎为病例组的调查结果显示,正常对照组二胎病残智力低下发生率为0.59%,病例组较对照组高10.56倍。可见,第一胎属遗传性疾病的病残儿,其父母是不良遗传基因较为集中的群体[5],生育二胎时会有同样甚至更高的病残风险[6]。病残儿医学鉴定及再生育审批工作的最终目的是保证病残儿家庭再生育的第二胎是健康子女,因此,这项工作不仅要侧重其政策性和技术性,而且更应该注重其服务性,加强准生二胎病残儿家庭的随访调查工作,建立切实可行的优生保障体系,对符合生育第二胎条件者进行优生指导及监测,尽量降低第二胎病残儿的再发风险。

2 病残儿家庭再生育随访与再发风险分析

2.1 我国病残儿家庭再生育随访工作开展情况

以“病残儿”为题名在中国知网(http://www.cnki.net/)及维普网(http://www.cqvip.com/)上进行检索,截至2012年12月31日已有目标文献300余篇,其中关于“再生育”、“随访”、“二胎”、“再发风险”的目标文献仅为35篇,而有相关调查数据支持的文献仅为 28 篇。广东省[7,8]、河南省[9]、黑龙江省[10,11]、江西省[12]、辽宁省[13,14]、山东省[6,15~22]、上 海 市[23~25]、深 圳 市[26]、浙 江 省[3,27,28]、重 庆市[29,30]等地区或其下辖地市(区县)均有相关文献报道,其中以山东省开展病残儿家庭再生育随访文献居多,以辽宁省开展的病残儿家庭再生育随访范围最大,其余大部分地区未见相关文献报道。由此可见,我国仍有相当一部分地区只注重病残儿医学鉴定及再生育审批工作,对于病残儿家庭的再生育随访及二胎优生监测却不够重视,很多后续服务没有很好地得到落实和开展。

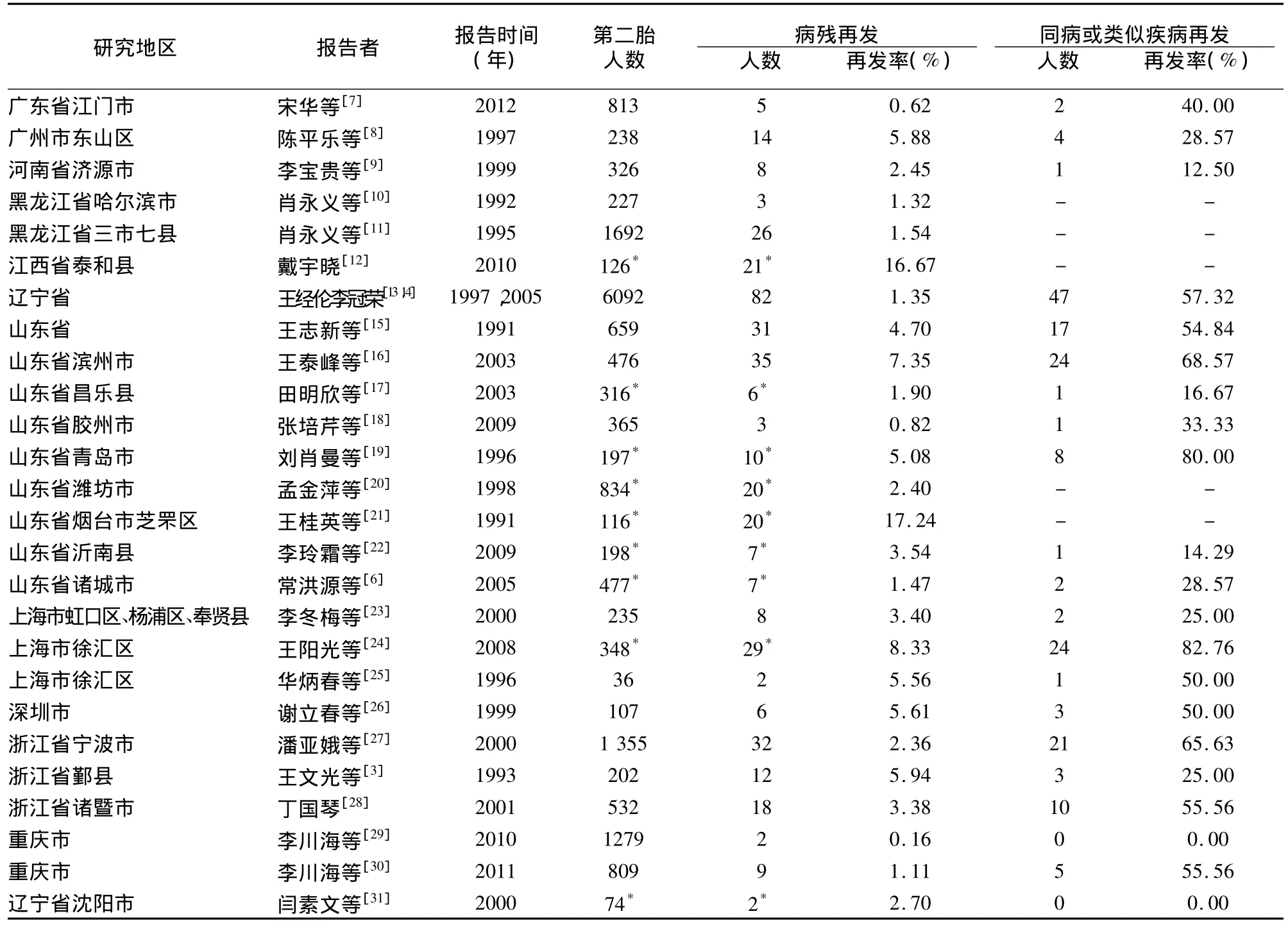

2.2 我国病残儿家庭二胎病残再发情况分析

截止目前,我国已有一部分地区在开展独生子女病残儿家庭再生育随访的过程中,进行了一些关于病残儿家庭二胎病残再发情况的调查研究(表1)。将表1中的结果进行综合分析,可以发现,我国病残儿家庭二胎病残再发情况反映出以下6个特点。

表1 病残儿家庭生育第二胎病残再发情况文献分析

2.2.1二胎病残再发率波动范围较大 各调查研究获得的病残儿家庭二胎病残再发率波动范围较大(最大为 17.24%[21],最小为 0.16%[29])。但再生育随访人群越大,获得的二胎病残再发率越稳定[11,13,14,20,27,30]。这可能是由于再生育随访人群越小、区域越局限,出现的二胎病残再发病种就越少,研究结果的变异性也就越大。

2.2.2二胎病残再发率呈下降趋势 分析这些调查研究可以发现,报告时间较早(2000年前)的研究,获得的病残儿家庭二胎病残再发率较高[3,8,15,19,21,25,26]。这可能是由于近年来产前诊断等措施的逐步推广,育龄群众优生优育观念普遍增强,从而导致群体二胎病残再发风险有所下降。

2.2.3二胎病残再发率随监测时间的延长而增高在所有调查研究结果中,尤以王桂英等[21]、王阳光等[24]报告的病残儿家庭二胎病残再发率最高,进一步分析发现,这些调查的随访时间与二胎审批时间跨度较大(分别为10年、25年随访研究)。而其余大部分研究的再生育随访都是在批准二胎指标后1~5年内开展的,监测时间跨度较小。有些病残儿母亲尚处于未妊娠或妊娠期的状态,不能追踪到妊娠结局。此外,某些非体表畸形的遗传病需要在出生后一段时间才表现出来或才能确诊,监测时间的延长也增加了二胎遗传性疾病的发现率。

2.2.4遗传性疾病二胎同病或类似疾病再发率高这些调查研究中,第二胎与第一胎发生同病或类似疾病的概率普遍较高,同病或类似疾病再发率多数在 50% 以上[13~16,19,24~28,30],而这种情况大多发生在第一胎为遗传性疾病病残儿的家庭中,实际工作中对遗传病再发风险估计不足是造成二孩同类病残发生的重要原因[26]。因此,面向遗传性疾病病残儿家庭的再生育监测,需要在准确评估再发风险的基础上进行医学干预,如产前遗传学诊断,甚至胚胎植入前遗传学诊断,才能有效降低二胎遗传病的再发风险。

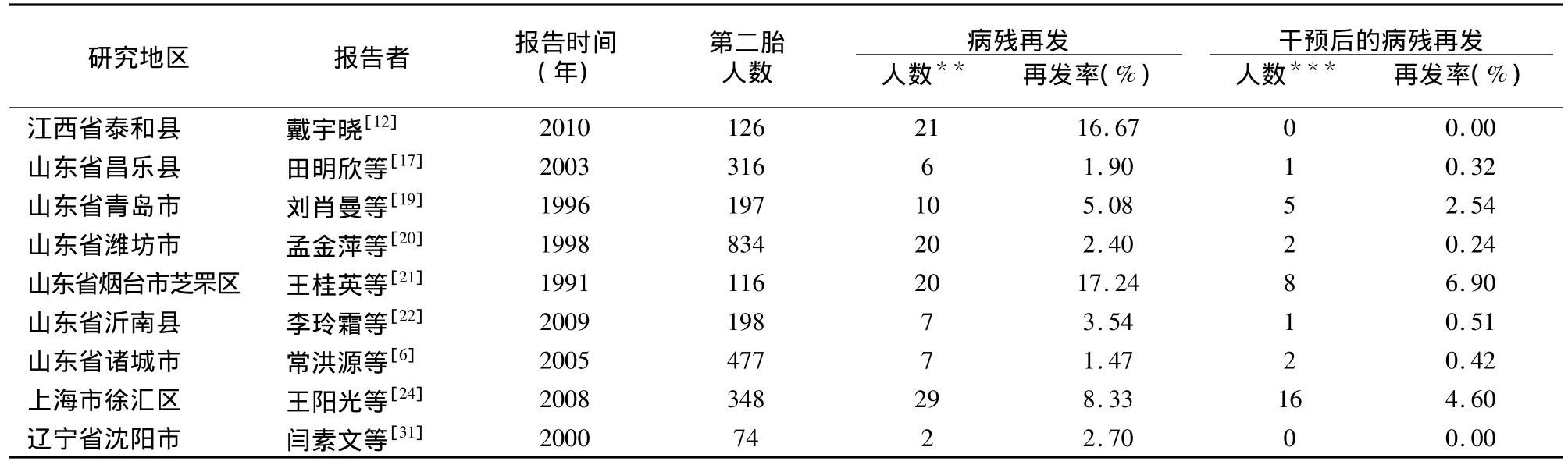

2.2.5二胎病残再发率统计应纳入经产前诊断后人工终止妊娠的胎儿 在这些调查研究中,大多数研究者框定的病残再发人数是指病残再发存活患儿数,其中仅有9篇文献将病残再发存活患儿数以及经产前诊断发现畸形而行人工终止妊娠的胎儿数同时纳入了病残再发人数的统计范畴。不难发现,这9篇文献(表2)报告的病残儿家庭二胎病残再发率(干预前)普遍较高,尤以王桂英等[21]、戴宇晓[12]、王阳光等[24]等报告的二胎病残再发率最高。

2.2.6产前诊断可有效降低病残儿家庭二孩病残再发率 孕前检查可有效降低病残儿家庭二胎病残再发率,而产前诊断可有效减少病残二孩的出生,表2在表1的基础上比较了病残儿家庭经产前诊断干预前后生育二孩的病残再发情况。可以发现,引入产前诊断发现胎儿畸形而行人工终止妊娠这一干预措施后,二孩病残再发率降低至未干预前的50%,减少了再次出生病残儿的风险,有些地区甚至通过产前诊断将健康分娩率维持在 99.5%以上[6,12,17,20,22,31]。因此,在遗传性疾病病残儿家庭的二胎优生监测上,应重视产前诊断的作用。

表2 病残儿家庭生育二胎干预前后病残再发情况文献分析*

3 病残儿遗传性疾病再发风险研究现状

张思霖[32]曾于1985年起在四川全省范围内开展了为期五年的“四川省遗传病流行病学调查研究”,这项综合性的遗传病流行病学调查研究被公认为“全国首次在一个大区域内完成的遗传病本底调查,居国内领先、某些方面达世界先进水平”。该调查研究以0~14岁年龄段儿童为研究人群,进行了多种遗传性疾病流行病学的描述性研究及病因学研究,可视为迄今为止我国病残儿遗传性疾病患病本底情况及再发风险最为全面和深入的一次调查研究。近20年来,针对我国病残儿医学鉴定和再生育审批中常见的遗传性疾病再发风险研究,以小区域范围、小样本人群、单一病种研究居多,也有一些关于遗传性疾病对后代再发风险估计的总结性文献[33]和书籍[34]发表,但大范围、综合性的遗传性疾病流行病学调查研究由于实施难度较大尚未见报道。此外,近年来针对我国病残儿遗传性疾病构成、再生育风险和遗传概率的系统调查也鲜有报道,我国病残儿遗传性疾病构成不明,绝大多数无法评估再生育风险,个别可进行再生育风险评估的疾病也主要是以欧美国家调查获得的遗传概率数据为依据,因人群的遗传多样性差异,故准确性也不高。

4 展望

病残儿医学鉴定及再生育审批是保证我国人口素质提高的重要环节,也是落实我国现行人口政策的需要,直接关系到广大育龄夫妇的切身利益及人口素质的提高。病残儿家庭生育二胎的目的是优生优育,这是一个具有社会需求、道德水平和满足生育者渴求心理的综合性社会问题[35]。鉴于目前我国病残儿家庭再生育随访工作开展情况及病残儿遗传性疾病再发风险的研究现状,建议在全国范围内统一使用病残儿家庭再生育信息监测平台,将病残儿家庭再生育随访服务及二胎优生监测纳入计划生育技术服务的评估管理和考核内容,以此建立切实可行的优生保障体系,降低二胎病残再发风险,减少人口遗传负荷。通过监测病残儿家庭再生育情况,也可获得我国病残儿遗传性疾病的本底数据、遗传度和再生育风险概率,为揭示重大遗传性疾病的发病机制、遗传方式,研究适合中国人群的遗传性疾病再发风险评估模型提供线索和依据。

1 高锦声,王经伦,许积德.病残儿童医学鉴定实用手册[M].北京:中国人口出版社,1999:3.

2 彭左旗,赵君,张宏光,等.病残儿医学鉴定信息管理与决策分析系统建设研究[J].中国计划生育学杂志,2011,19(12):716-718,756.

3 王文光,胡裴庆,戴信娟,等.独生儿病残准生第二胎对人口素质的影响[J].中国计划生育学杂志,1993,1(4):232 -233.

4 储东昇,王洁贞.第一胎儿童病残智低之母所生二胎儿童智低流行病学调查研究及对策[A].96全国优生科学大会大会学术讲演与大会论文摘要汇编[C],1996:135-136.

5 徐建亚,杨金芳,赵恭敏,等.2202例病残儿医学鉴定资料分析[J].中国计划生育学杂志,1998,6(5):222-223.

6 常洪源,陈伟,曲怀梅,等.522例独生子女病残儿家庭二胎生育情况回顾性调查[J].中国优生与遗传杂志,2005,13(10):117-118.

7 宋华,许彩华,朱健培,等.广东省江门市1285例病残儿情况及再生育调查[J].中国计划生育学杂志,2012,20(6):394-397,406.

8 陈平乐,丛慧芝,杨卫,等.第一胎属病残儿准生二胎的出生儿童健康分析[J].中国计划生育学杂志,1997,5(2):103 -105.

9 李宝贵,李玉珠,李娟,等.333例病残儿及二胎优生情况分析[J].中国计划生育学杂志,1999,7(6):270-271.

10 肖永义,白馨芝,索桂馨,等.第一胎是遗传病儿第二胎优生指导原则的研究[J].中国优生优育,1992,3(2):66-68.

11 肖永义,孙玲娣,赵达亚,等.《第二胎优生学原则》检测的研究[J].中国优生与遗传杂志,1995,3(4):108,110 -111.

12 戴宇晓.126例病残儿鉴定再生育对象优生监测分析[J].江西医药,2010,45(9):915 -916.

13 王经伦,高锦声,韩维田,等.辽宁省病残儿流行病学及二胎再发风险的研究[J].中国计划生育学杂志,1997,5(6):344-348.

14 李冠荣,韩维田,王经伦,等.6092例生育病残儿后再生二胎健康状况追踪调查[J].中华现代妇产科学杂志,2005,2(1):90-91.

15 王志新,孙明章,王苏梅,等.山东省1000例独生子女病残儿鉴定审批情况的调查[J].中国优生与遗传杂志,1991,(3):76-78.

16 王泰峰,肖俊楼,田爱香,等.滨州地区一胎先天性病残的二胎再发风险研究[J].中国优生与遗传杂志,2003,11(6):124-125.

17 田明欣,刘爱红,赵培贞,等.402例独生子女病残儿家庭二胎生育情况调查[J].中国计划生育学杂志,2003,11(8):499-500.

18 张培芹,邱兆兰,李素秀.376例独生子女病残儿家庭二胎生育情况调查[J].中国民康医学,2009,21(19):2397-2398.

19 刘肖曼,赵晶,张红岩,等.197例病残儿家庭二胎优生监护及产前诊断分析[J].中国优生与遗传杂志,1996,4(6):30-32,23.

20 孟金萍,李舒平,杜玉华,等.对第一胎病残儿父母再生育二胎时优生措施的探讨[J].中国计划生育学杂志,1998,6(11):494-495.

21 王桂英,赵长新.加强病残儿医学鉴定和开展婚前检查积极做好优生工作[J].中国优生与遗传杂志,1991,(3):96-98.

22 李玲霜,李琳,李先兰,等.358例独生子女病残儿家庭生育二胎优生监护结果分析[J].中国优生与遗传杂志,2009,17(2):121,85.

23 李冬梅,张戎舟,孙加琪,等.上海市病残儿医学鉴定与第二胎再生育情况的调查分析[J].中国计划生育学杂志,2000,8(11):501-504.

24 王阳光,华炳春,肖萍,等.上海市徐汇区病残儿鉴定及第二胎25年随访研究[J].中国优生与遗传杂志,2008,16(4):89-90,85.

25 华炳春,陆菊丽,许佩芳,等.400例独生子女病残儿鉴定分析与二胎儿随访[J].中国优生与遗传杂志,1996,4(4):100-103.

26 谢立春,忽新泰,李世勤,等.深圳市一孩先天性残疾家庭的二孩同类病研究[J].中国计划生育学杂志,1999,7(12):543-545.

27 潘亚娥,吴佩芬,史根苗.2147例独生子女病残儿批准生育第二胎的生育及健康状况浅析[J].中国计划生育学杂志,2000,8(7):317-318.

28 丁国琴.801例独生子女病残儿家庭生育第二胎产前诊断及生育健康状况调查[J].当代人口,2001,(4):45-47.

29 李川海,余奇,李安奇,等.重庆市病残儿童父母再生育情况调查分析[J].中国计划生育学杂志,2010,18(3):158-160.

30 李川海,马明福,李安奇,等.重庆市1002例出生缺陷病残儿父母再生育情况调查[J].中国妇幼保健,2011,26(9):1371-1374.

31 闫素文,张健,孟蓓,等.部队系统病残儿医学鉴定及二胎儿健康情况分析[J].中国优生与遗传杂志,2000,8(6):107,111.

32 张思霖.四川省遗传病流行病学调查研究[M].成都:成都科技大学出版社,1990:1-173.

33 杨业洲.遗传性疾病对后代的影响及再发风险估计[J].中国临床医生,2001,29(4):28 -29.

34 余光勋,马旭,余国斌.中国遗传咨询[M].合肥:安徽科学技术出版社,2003:1-423.

35 袁惠琴.病残儿母亲优生二胎系统管理初探[J].中国计划生育学杂志,1993,1(4):227 -228.