五音、四声关系辨

2013-03-21王佳颖

王佳颖

五音、四声关系辨

王佳颖

“五音”是中国古代最早的文字记谱体系,而“四声”是魏晋南北朝时期提出的汉语字音的声调系统,两者似乎没有关联。但本文通过研究,认为在“四声”被提出之前,“五音”兼具记录古文字字音的功能。它作为一套比较成熟的音高体系,具有与“四声”音调体系不同的记音方法,这一现象不仅反映了中国古人注音的独特思维,更是汉字与音乐固有关联的体现。

五音 四声 相对音高

一、“五音”与“四声”

“五音”和“四声”都是用文字作为记录符号的记音体系。

我们都知道,中国现代音乐中用于记录音乐的简谱和五线谱是近代从西方传入的,它们并非中国传统音乐本有的记谱符号。在此之前的几千年里,汉字作为记谱符号,一直承担着传播中华民族音乐文化的历史功能。汉字记谱的历史久远,其发端即是五音系统,即用宫、商、角、徵、羽记录音乐。据文字记载,早在周朝,我国传统音乐就使用宫、商、角、徵、羽作为五音音阶的“阶名”(“宫、商、角、徵、羽”最早见于《周礼·春官宗伯第三》)。它们的相对音高,可以用现代音乐简谱中的1、2、3、5、6表示;同时,它们分别可作调式主音,中国传统音乐由此形成了最基本的五调。[1]

而“四声”作为概念的提出则始于南朝梁的沈约。《梁书》记载他写了一本《四声谱》,专门讨论这个问题;后来隋朝的陆法言著 《切韵》,明确将四声标为“平、上、去、入”。

“五音”是音乐记谱体系,“四声”是字音声调系统,在现代人的观念中,两者并无关联,但本文认为,“五音”与“四声”在中国古代关联密切。让我们先从中国古人对“声”与“音”的认识说起。

二、“音”即“一系列的声”

在现代汉语中,“声”与 “音”不仅经常连用,而且可以互释,意思差别不大,但是,在古人眼中并非如此。

以下列举古人论及 “声”与“音”关系的两段材料:

《载敬堂集·艺文》:“音者,声之协出也。春秋卜商曰:‘声成文谓之音。 ’(《诗序》)汉朝郑玄曰:‘宫商角徵羽杂比曰音,单出曰声’。”

《说文·音部》曰:“宫商角徵羽,声;丝竹金石匏土革木,音也。 ”

可见,“音”指的是“一系列的声”,即宫、商、角、徵、羽的组合。而单个的宫、商、角、徵、羽属于“声”的范畴。(“宫商角徵羽……单出曰声”、“宫商角徵羽,声”。 )

而无论是在《韵书》还是在《乐书》里,文字的字音都被称为“声”,比如说平、上、去、入被称为“四声”。这暗示着宫、商、角、徵、羽与文字读音的紧密联系,而在古代韵书中,这两者的联系则更为明了。

三、古代韵书中用“五音”标注汉字声调

“平、上、去、入”四声,在南朝时才开始被创制(“以‘平上去入’为四声,自齐梁之际始”[2])。 但是,很显然,文字的声调不可能直到南朝时“四声”发明才出现,它应当是与古文字一直相伴的。而古代不同年代的韵书,如魏时李登的《声类》、晋时吕静的《韵集》和颜真卿的《韵海镜源》、隋代的《切韵》、唐代的《唐韵》、宋代的《广韵》、明代兰茂的《韵略易通》和清代戈载的《词林正韵》等等,有不少论及宫、商、角、徵、羽,虽然有一些已经失传,但根据后人著作中的提及和论述,可以推断,这些韵书都把当时的汉字一一排入宫、商、角、徵、羽以命字。

隋代潘微在 《韵纂·序》中说:“《三仓》《急就》之流,微存章句;《说文》《字林》之属,惟别形体。 至于寻声推韵,良为疑混;酌古汇今,未臻切要。有李登《字类》、吕静《韵集》,始判清浊,才分宫商。”魏时李登的《声类》已然失传,但根据后人的记载,全书收录11520字,按五音——宫、商、角、徵、羽编排,共十卷。(“魏时有李登者,撰《声类》十卷,凡一万一千五百二十字,以五声命名,不立诸部。”——唐代封演《闻见记》)[3]

因此,根据以上资料可以推断:在四声被发明之前,五音系统(或是加上变宫、变徵的七音系统)一直替它承担着标注文字声调的功能。

既然有韵书将汉字按五音罗列,也就不乏对五音和四声的对应关系的研究。

唐代段安节《琵琶录》云:“太宗庙挑丝竹为胡部。用宫商角徵羽,并分平上去入四声。”唐代徐景安《乐书》云:“上平声为宫,下平声为商,上声为徵,去声为羽,入声为角。”可能是由于变调的原因,古人对四声与五音间的对照也有不同的方法,如段安节《琵琶录》的对应关系为:以平声为羽,上声为角,去声为宫,入声为商,上平声为徵。

唐徐景安《乐书》四声与五音对照如下:

上声四声 上平 下平五音 宫 商简谱 1 2徵5去声 入声羽角63

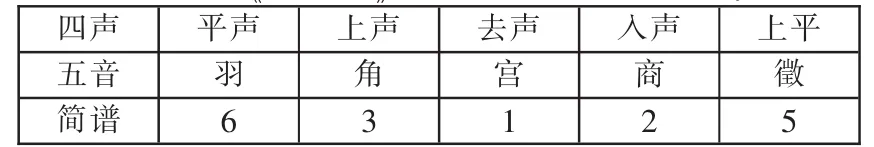

唐段安节《琵琶录》四声与五音对照如下:

四声 平声 上声五音 羽 角简谱 6 3去声宫1入声 上平商徵25

王国维对五音与四声的关系也有所论证:“阳声一与阴类之平、上、去、入四是也。”

总之,不管二者的对应关系如何,均可说明五声在古代功用也在于标记字音声调,并非只是记录音乐旋律。

不过,自从“四声”兴起,人们就逐渐忽略了“五音”作为文字表音符号的功能,对它的认识就仅仅局限于乐谱符号了,因此,韵书中按照五音排列汉字的这部分内容就往往被古韵学者排除在韵书主旨之外了。

四、“五音”标注汉字声调的原理探寻

那么,五音是怎样标注汉字声调的呢?本文认为,五音是通过记录汉字发音时的相对音高感来标注汉字声调的。要解释这个观点,我们需先引入相对音高感的概念。

相对音高是指在有所依据 (指音叉或比较音高)的条件下,凭比较和记忆来听辨各音的准确高度。当我们使用西方的五线谱和简谱记录音乐旋律时,其实就是在通过一整套符号系统记录一段旋律中各个音的相对音高关系。所以,相对音高的存在是音乐记谱的原理所在。

而相对音高感则是指利用已知的一个音可以推断出另一个音的感觉。准确歌唱、演奏一段旋律,需要人具有较强的相对音高感,否则就会出现离调的失误。

汉语的特殊性就在于,它是一种具有明显的相对音高感的语言,汉语使用者需要用特定的音高去表达某字词的意义。

我们在发音时不会把吐出的字都放在同一个音高位置,在平时,我们不会意识到这一点,但当我们听到一些外国人说中国话时,往往觉得别扭(虽然他们的单字发音很标准),这是音调问题,但更为本质的原因是:他们对汉字还没有形成准确的相对音高感。

中国人对自己文字音高的掌握往往是不自觉的,但是有音乐研究者关注到了这一点。

有人用简谱拟出语流中汉字的音高,把它记为简谱是这样的:

当然,字、词语、语句之间还要牵扯到变调及语速节奏和喜怒哀乐感情声调等因素的影响,都会产生变化。但是,言语内字与字之间的相对音高是基本不变的,当人们情绪平静下来时,它还会回到原来的音高上,也就是每个人平时言语的基础音高。所以说,汉语的抑扬顿挫最根本的缘由是其具有较为明显的相对音高感。

对于这一点,尽管在文字音韵方面没有具体的研究,但确是歌词配曲创作中的规律所在。在配曲中,由于汉字音高感根深蒂固地存在于汉语使用者的脑海中,因而“不可违背文字音高”成为配曲的一项重要原则。

比如,杨瑞庆先生在《自学作曲辅导教程》一书中就曾提及,配曲时各字的音高应与其声调相得益彰:“作曲者喜欢在谱曲前先反复朗读歌词,然后旋律会顺着歌词中字里行间的高低音势自然地流淌出来。越是有感情的朗读,越是有声调的朗读,流淌出的旋律越生动、越顺畅。因为汉字具有四声的音调,每个字都有自然的高低升降的趋势,如果能遵照这些字调的高低规律而设计的音调,可称为字调音调,这又是一条重要的创作歌曲的途径。 ”[4]

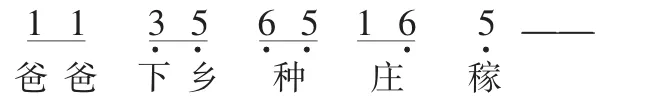

相反,如果配置汉字的音高不当,甚至会使人们产生对该汉字声调的误判。上海师范大学音乐系教科书里有一篇课文,讲配曲填词的问题时举例:“爸爸下乡种庄稼”,说这句曲词可以有如下相配:

但如果将部分汉字对应的音高稍作改动,就可能让人误听为:

“下乡”与“瞎想”、“种”与“肿”、“庄稼”与“壮家”的声母、韵母都是完全相同的,就是因为配曲的音高做了改变,人们也会认为相对应的字的读音发生了改变。

在现代汉语中,汉语字音的三要素是:声、韵、调。而通过以上论述我们可以得出结论,汉字发音时具有“相对音高感”。尽管每个人的发声音高基调不尽相同,也会随着节奏、情绪的变化而变化,但是每句话的字与字之间的相对音高是不变的,音与音之间的音程是不变的。因而,一套成熟的音高系统,是可以起到区别汉字声调的作用的。

同现代通行的五线谱和简谱一样,五音(宫、商、角、徵、羽)在中国古曲中也是通过相对音高来记录音乐的,它的确是一套比较成熟的音高体系,完全可以用它来记录汉字声调变化。

因此,如上文所述,“五音”就成为古代韵书中目次排列的标准,从魏时到明清,许多典籍都把当时的文字一一排入宫、商、角、徵、羽的不同音高位置,使文字可以按音高顺序由高至低地 “类别布居”,一目了然。

五、对古汉字音乐性的初解

我国古代的器乐演奏音乐一般配有乐谱,但歌唱音乐却往往没有另附乐谱。这一矛盾的现象也可以用本文的探究结论加以解释:古人习惯地认为是词本身就是乐谱,文字本身就有可靠的音高功能,无须另注音高符号。

由此,我们可以理解,古人是以文字的音高感和文字的字义这两方面的双重作用来创作歌曲、进行歌唱演奏的,刘勰《文心雕龙》曰:“凡乐辞曰诗,诗声曰歌。 ”清代万树《词律·序》曰:“今之词,古之乐也。 ”

直到今天,中原民间艺人还把“乐音”称作“字儿”,音不准叫做“字儿不准”,其中也可窥见乐音与字声的关联。有学者曾经提出,中国音乐乃是“汉字音乐”,本文认为,这确是有一定道理的。

[1]冯文慈.释“宫商角徵羽”阶名由来[J].中国音乐, 1984(01).

[2]罗常培.汉语音韵学导论[M].香港:太平书局,1977.

[3]赵成.中国古代韵书[M].北京:中华书局,1979:10.

[4]杨瑞庆.自学作曲辅导教程[M].上海:上海音乐出版社,2001:23.

(作者单位:中国传媒大学)