机械专业数字化设计人才培养模式研究

2013-03-14邓小林韦衡冰

邓小林,韦衡冰

(1.2.梧州学院电子信息工程系,广西梧州543002)

机械专业数字化设计人才培养模式研究

邓小林1,韦衡冰2

(1.2.梧州学院电子信息工程系,广西梧州543002)

数字化设计技术是现代企业产品设计和加工制造业的核心技术,企业迫切需要大量掌握数字化设计能力的人才,高校机械类专业应针对企业的人才需求,对人才培养模式进行研究和改革。该文在分析数字化设计人才培养模式研究意义的基础上,对产品数字化设计的内涵进行了研究,构建了数字化设计人才培养模式的总体结构,针对数字化设计人才的发展现状,提出了数字化设计人才的培养措施。

数字化设计;人才培养;教学体系

随着全球经济一体化技术和以信息技术为主导的现代科学技术的快速发展,现代制造业的环境已然发生重大改变,产品数字化设计已成为企业主导[1]。产品数字化设计技术是以CAD/CAE/CAM/CAPP/CAM等技术为一体的先进设计技术。它能借助计算机实现产品虚拟设计、装配、仿真、分析、优化以及虚拟加工等,为机械设计和制造业带来全新的产品设计方法和设计理念。产品数字化设计技术已逐渐替代传统的二维设计和制造方式,以研发周期短、生产效率高、产品成本低等特点,成为产品设计和加工制造业的核心技术。产品数字化设计的发展,改变了传统制造业以二维图纸和手工设计为主的生产和管理方式,为我国的制造业带来了革命性的变化。同时也给高校机械类专业人才培养模式、培养方法以及培养体系的改革提出了挑战。随着我国机械行业的快速发展,迫切需要大量掌握产品数字化设计技术的创新型人才,加快对产品数字化设计人才的培养已经成为目前高校迫切需要解决的问题,对机械专业数字化设计人才培养模式进行研究具有重要的意义。高校类机械专业应当适应先进设计制造技术的发展趋势,通过创新人才培养模式,改革人才培养方法,构建科学合理的人才培养体系,拓展学科建设内涵,以培养出适合我国制造业发展需求的高素质、高技能的产品数字化创新型设计技术人才。

1 产品数字化设计的内涵

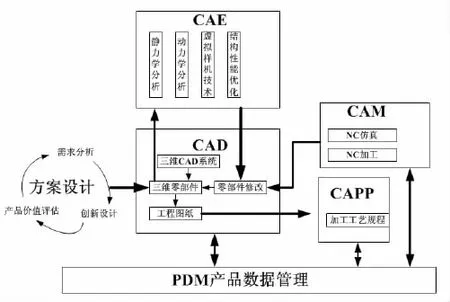

产品数字化设计主要由方案设计、CAD模块(计算机辅助设计模块)、CAE模块(计算机辅助分析模块)、CAM模块(计算机辅助制造模块)、CAPP模块(计算机辅助工艺设计模块)以及PDM模块(产品数据管理模块)等组成,其结构如图1所示。首先,通过市场的调研和需求分析,进行产品的方案设计,根据市场现有的产品的优缺点进行产品的创新设计。根据设计方案,利用三维CAD系统构建产品的三维零部件,利用三维CAD系统的装配模块,对产品进行虚拟装配。将装配好的产品通过虚拟样机、有限元分析等优化设计方法,对产品进行结构和性能的优化设计,得到优化后的产品零部件。然后,利用三维CAD系统,导出产品的所有零件的工程图纸。利用CAPP系统,获得产品的生产加工工艺过程。根据零件的工程图纸,利用CAM系统对产品进行数控仿真和数控加工,从而获得最终的产品样机。上述所有的数据,都可以通过PDM系统,进行实时的数据管理。

相对于企业传统的设计和制造方法,三维数字化设计是一种全信息化和数字化的设计模式。从产品的三维数字化建模到产品的结构和优化分析(如运动学分析、动力学分析、应力应变分析、结构优化分析、可靠性分析等)、产品数控加工制造以及产品的数据和项目管理等,整个设计制造过程都实现了全数字化。相对于传统的设计和制造方法,三维数字化设计提高了设计效率、缩短了开发周期、增强了企业的竞争力。

图1 产品数字化设计结构图

2 数字化设计人才培养模式的总体架构

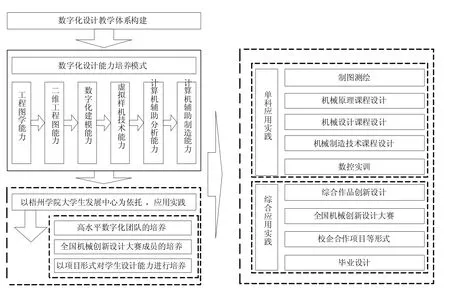

数字化设计人才培养模式的总体结构主要由数字化设计教学体系的构建、数字化设计专业能力的培养以及数字化设计人才培养的应用实践三大部分组成,其结构图如下页图2所示。

数字化设计教学体系的构建以紧密围绕现代数字化设计技术、数字化仿真技术、数字化制造技术构建新型机械类理论课教学体系。新的课程体系注重学生数字化设计、制造和分析等综合能力的培养,通过单科应用实践和综合应用实践培养学生理论联系实际的工程实践能力,配合实践教学体系的改革和综合作品创新设计、全国机械创新设计大赛以及校企合作项目等形式,强化学生的数字化设计工程实践能力。数字化设计能力的培养主要包括学生的工程图学能力、二维CAD平面图形的绘制能力、产品的三维数字化建模能力、产品的虚拟样机技术能力、产品的计算机辅助分析能力以及计算机辅助制造能力的培养。要培养出适应社会需求的创新型数字化设计人才,需要改变传统的以教师为中心的教学模式,充分调动和发挥学生主动认知和学习能力,以CAD/CAE/CAM等技术为基础、以梧州学院大学生发展中心为依托,单科应用实践和综合应用实践为手段的新型人才培养模式。把制造业构思、设计、制造产品通过校企合作项目的形式进行整合,组建数字化设计团队,提高学生的综合数字化设计能力。

图2 数字化设计人才培养模式结构图

3 数字化设计人才培养的措施

3.1 构建适合数字化设计人才培养的课程教学体系

数字化设计技术集成了现代设计和制造先进技术,包括产品数字化建模技术、产品虚拟装配分析、产品结构优化设计、产品数据管理等多学科的综合技术。按照培养数字化设计创新应用型人才的目标和要求合理设置课程体系结构,深化课程教学改革,以数字化设计技术应用为目的,建立理论与实践相结合的系列课程。在教学中通过将企业的真实案例引入到教学课堂中,让学生从产品的设计、分析、工艺规划、数控加工、结构和性能分析、产品的数据管理和过程管理等有一个完整的了解。让学生真实地了解和掌握制造业信息化企业在产品数字化设计过程中是如何经过CAD/CAE/CAPP/CAM完成产品设计的。通过改变传统的以教师为中心的传授型的教学模式,让学生在真实的教学案例中,培养自己发现问题、分析问题和解决问题的能力,培养出适应制造业信息化的创新型数字化设计人才。通过对传统的二维机械类专业课程体系的改革,注重对学生的基本数字化设计能力的培养,以CAD/CAE/CAPP/CAM为平台,紧密围绕现代数字化设计技术、数字化仿真分析技术、数字化制造技术和数字化管理技术构建新型机械类课程教学体系。

3.2 提高数字化设计人才的工程意识和创新能力

创新是一个民族进步的灵魂,是国家兴旺发达的不竭动力。21世纪国际间的竞争将主要是各个国家综合国力之间的竞争,是国家的科技创新能力的竞争[2]。如何培养学生的创新设计能力是当前高等教育改革的核心。在数字化设计人才培养体系中,工程意识和创新能力的培养应以数字化设计、数字化分析、数字化制造、产品结构分析、虚拟样机技术等为载体,以机械原理课程设计、机械设计课程设计等专业课课程设计、毕业设计以及课外创新活动等为途径,培养学生的工程实践背景、创新思维能力和创新设计能力。

3.3 以产学研合作教育模式培养数字化设计人才

开展产学研合作教育模式是培养设计能力、创新能力、实践能力的重要途径,是发挥人才培养、科学研究和社会服务职能的重要途径和平台[3-4]。通过产学研合作教育模式,有利于培养出更加适应社会需求的高水平、高素质的数字化设计人才,有利于培养学生严谨的工作作风和工程实践创新能力,能让学生站在企业的真实环境中掌握设计方法,快速地提高自己的设计水平和设计能力。学校应积极探索产学研合作教育的培养模式,利用本地资源,发挥自身的区域优势,通过校企合作等形式,加强学校与企业的联系。近几年,我们组建并培训了高水平的产品数字化设计团队3批次78人次。通过与当地企业合作,由教师提供技术支持,让学生直接参与项目设计和开发工作,学生的创新能力、数字化设计能力在原有基础上都有了很大的提高,取得了较好的效果。

3.4 以全国大学生机械创新大赛为契机,培养学生数字化设计的综合设计能力

全国大学生机械创新大赛是经教育部高等教育司批准,由教育部高等学校机械学科教学指导委员会主办,机械基础课程教学指导分委员会、全国机械原理教学研究会、全国机械设计教学研究会联合著名高校共同承办,面向大学生的群众性科技活动。它是高水平数字化设计人才的重要实践平台,是培养高水平数字化设计人才的重要途径之一。近几年梧州学院参加全国机械创新设计大赛的成员主要是从数字化设计团队中进行选拔,该团队在前期的培养过程中,已经具备了较扎实的数字化设计、分析和制造能力。近几年参加的第四届和第五届全国大学生机械创新大赛的10件作品中,荣获一等奖5项、二等奖4项、三等奖1项,取得了十分理想的成果。

3.5 发挥行业优势,校企资源共享

实训基地是人才培养的重要平台,可以通过资源共享,建立校企双方合作管理的长效运行机制,以快速提高学校自身的办学条件[5]。学生可以通过实训基地,对所学的知识进行实践。对于数字化设计中的模具设计、模具制造、数控加工等实践性较强的课程,聘请企业中具有丰富实践经验的技术人员担任兼职教师,使学生的专业知识和工程实践能力得到不断的提高。

4 结论

随着技术的快速发展,产品数字化设计已逐渐替代传统的二维设计和制造方式,成为产品设计和加工制造的核心。具备较高的产品数字化设计能力,将大幅提高机械类专业本科生的综合设计水平和工程应用能力,对机械专业数字化设计人才培养模式的研究具有重要的意义。论文对数字化设计内涵和结构进行了分析研究,在此基础上,构建了数字化设计人才培养模式的总体结构,针对数字化设计人才的发展现状,提出了数字化设计人才的培养措施。

[1]段红杰,尚喆.简谈基于数字化技术的机械类专业创新型人才培养模式[J].中国轻工教育,2009(4):54-56.

[2]刘夫云.“机械设计”课程教学内容改革初探[J].重庆工学院学报:自然科学版,2007(3):135-137.

[3]陈鹏.基于数字化技术的应用性本科机械类创新型人才培养体系的构建[J].中国电力教育,2008(12):101-103.

[4]范彩霞.机械专业数字化设计制造能力培养的探索[J].中国电力教育,2010(19):32-34.

[5]盛秀兵,黄庆华,周黎明.构建数字化设计与制造高技能人才培养的专业教师团队之探讨[J].人力资源管理,2010(6):41-43.

G642

A

1673-8535(2013)06-0068-04

邓小林(1984-),男,湖南永州人,梧州学院电子信息工程系讲师,主要研究方向:产品数字化设计、结构优化设计。

韦衡冰(1968-),女,广西梧州人,梧州学院电子信息工程系副教授,主要研究方向:机械产品设计、计算机辅助设计。

(责任编辑:高坚)

2013-09-06

2010年新世纪教改工程项目(2010JGA076);梧州学院重点教改项目(Wyjg2012A005);梧州学院重点教改项目(Wyjg2010A011)