历史与传统

——芍陂、孙叔敖和一个流传不息的叙事

2013-03-13孔为廉邢义田

孔为廉,邢义田

(华盛顿大学 历史系,华盛顿州 西雅图 981957240)

历史与传统

——芍陂、孙叔敖和一个流传不息的叙事

孔为廉,邢义田

(华盛顿大学 历史系,华盛顿州 西雅图 981957240)

芍陂(安丰塘)相传为春秋楚国名相孙叔敖所建,此说于上世纪70年代遭到认真质疑。孙叔敖修筑芍陂缺乏确凿的史料支撑,但其修筑芍陂的传奇性角色具有无比的坚韧持久性,因为该叙事的“历史真实性”不如它代表的“典范”意义重要。芍陂-孙叔敖叙事一旦成为当地百姓感到幸福与自豪的资源,相关人士对于考证真实与确切性就失去了兴趣,显然在可预见的将来,该叙事仍会因商业等需要而继续得到保障。

芍陂;孙叔敖;叙事

1988年1月13日,中华人民共和国国务院宣布批准文化部所拟订258个国家重点文物保护单位的名单。在“古代建筑和历史纪念建筑”项下的第一个遗址说明是:“安丰塘(芍陂),春秋时代,安徽寿县。”②安徽省水利志编篡委员会编:《安丰塘志》,安徽省大型水利工程志丛书,合肥:黄山书社,1992年,第111页。寿县在历史上又名寿春、寿阳、寿州。名称改变或因避讳,或因行政区划改变。本论文进行讨论时,原则上使用原来文献或个别征引所使用的原名。芍陂的芍音鹊,十分特别,这是据班固(32-92)《汉书》颜师古注,北京:中华书局,1962年,卷28上,第1567页,卷28下,第1639页;范晔(398-445)《后汉书》,李贤注,北京:中华书局,1965年,卷76,第2466页,William G,.Crowell,"History and Tradition: The Origins of the Quebei Reservoir."T’oung Pao,2012,待刊。安丰塘是一个位于寿县南方40公里的灌溉用水库,位于安徽省东淝水进入淮河的交汇处。

一个今天的灌溉水库——就算它渊源于古代——为何会被宣布成为国家的重要财产?安丰塘和四川的都江堰之类不同,都江堰开凿于公元前三世纪,遗迹至今犹存。一般认为要能成为文化保护单位,在外观上多少要符合一定的条件。

但现在的安丰塘已完全见不到昔日的风貌。它既不像山西云冈石窟这样重要的艺术宝库,也不像内蒙古的汉代烽隧遗址。更有甚者,塘里的水千百年来流进流出,用以修造塘堤的砖泥更不知曾溃散和重修了多少回。安丰塘几乎可以确定已不是原物,也大概不完全在原来的位置。①下文即将说明所谓的“陂”可有多种意义。它可以是天然的水塘、堤防或水库,确实所指须从文献的上下文去分辨。某一“陂”的性质事实上可因时代而改变,因此问题十分复杂。本文所论将依情况,采取比较宽泛的定义。只要看看安丰塘淤泥的量,就可以知道原来芍陂的堤防在漫长岁月中,很可能早已淹埋在今天这一带的水域之下。②1959年在淠史杭灌溉工程施工期间,在安丰塘越水坝地方曾发掘出属于汉代的渠道和文物。越水坝应该原本在堤顶,而现在堤底,由此可见古代水塘被埋藏在下的程度。参殷涤非《安徽省寿县安丰塘发现汉代闸坝工程遗址》,《文物》1960年第1期,第61页。安丰塘仅仅是一个可能位于古代塘陂之上的现代水库。因此,问题的重点和安丰塘水库到底“是”什么无关,而在于它“被认定是什么”。也就是说,关键并不在于水库(或任何类似之物)的物质存在,而在于一个古代塘陂兴修的传说以及由此进一步发展出来的种种“叙事”。③近年有关“历史”和“叙事”讨论已多。依本文目的,本人采取劳伦斯·史通(Laurence Stone)对“叙事”的简明定义:“凡依时序组织材料,其内容核心围绕一个单一、相关联并有若干情节的故事者。”参Laurence Stone,"The Revival of Narrative",Past and Present 85,1989,pp.3.

芍陂一般认为是由春秋时期楚国的名相孙叔敖所建。④其实芍陂水库大概是在西汉末建的。参William G.Crowell,"History and Tradition:The Origins of Quebei Reservoir",T'oung Pao,2012,待刊;黄耀能:《中国古代农业水利史研究:中国经济史研究之一》,台北:六国出版社,1978年,第63-64页、第154-166页。它位于后来楚都寿春所在,肥水和淠水进入淮河的附近。可是直到东汉末以前,几乎没有任何其他芍陂的记载。在导致汉帝国崩溃和天下三分的战乱期间,芍陂和寿春的战略以及资源重要性开始受到瞩目。三至六世纪中国分裂为南北朝,芍陂和寿春更成为兵家必争的战略要地。⑤参孔为廉:《兵家必争的寿春-历史形象的形成与转变》,《汉学研究》2012年第1期,第93-130页。唐代一统,芍陂淹而几乎无闻。⑥依宋郑谯,唐“上元中于……寿州置芍陂屯田,厥田沃壤,大获其利”。参郑谯(1104-62):《文献通考》,《四库全书》,卷7,第14页上下;顾祖禹(1631-92):《读史方舆纪要》卷21,台北:新兴书局,1967年,第27页上;康基田(1728-1813):《河渠纪闻》卷4,北京:北京出版社,2000年,第10页上。可是到南宋,中国再度分裂时,芍陂和寿春再度成为战略重镇。元朝恢复一统,芍陂的记载增多。到明代,芍陂的资料主要见于地方志和碑刻之中。但是元、明记载的叙事脉络以地方良吏或循吏与地方大族斗争为主,已大不同于过去。

芍陂作为一个重要的文化遗址,其历史悠久且又丰富,而其故事的核心在于它如何被建造。芍陂建造的源始,存在着几种不同的传统说法。这几种说法都演绎自同一个叙事,而这个叙事又是基于十分有限和不甚可靠的资料。可是资料有限和不甚可靠,反而使重塑故事变得轻易简单,并且总有人不断利用那一点点资料,重作诠释,以强化既有叙事的样貌。如果我们仔细考察这些故事如何被不断重塑和强化,将大有助于了解中国人如何看待历史,又如何利用历史故事去适应新的社会、政治和心理的需要。以下就来看看:这个芍陂和孙叔敖叙事的性质和内容到底如何?

一、传统旧说⑦旧说新论之分据孙剑鸣,《关于芍陂(安丰塘)始建的问题》,《芍陂水利史论文集》,第10页。

首先不妨稍稍回顾从春秋(公元前722-481年)楚相孙叔敖创建芍陂以降到唐(公元618-906年)相关的传统旧说。⑧孙叔敖虽有时被称之为孙叔敖,但也有文献说他蒍氏,名敖,孙叔是字。说法多样,可参夏尚忠:《芍陂纪事》(上),1877年,22下-23上;徐少华:《孙叔敖故里封地考述——兼论<楚相孙叔敖碑>的真伪与文本时代》,《荆楚历史地理与考古探研》,北京:商务印书馆,2010年,第178-179页。传统旧说所据的资料可上溯至汉代(公元前206-220年),其中有一部分仅摘存于唐、宋(公元960-1279年)时期编辑的类书。它们常常仅仅是重抄或改订最早的两种资料:

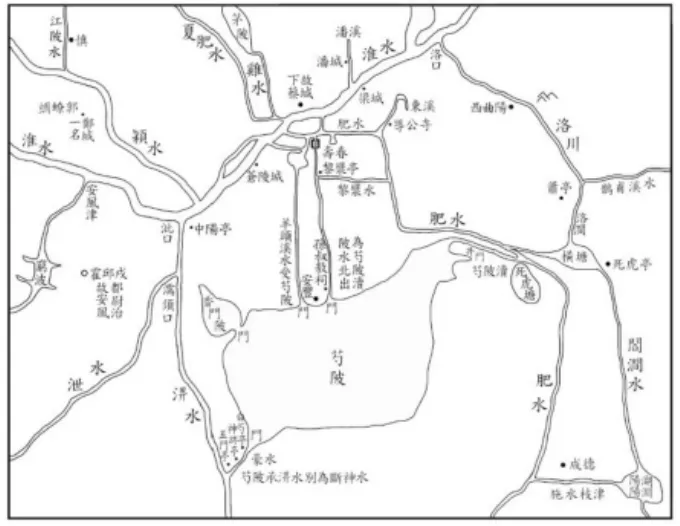

图1 寿春和芍陂的地理位置(陈美月绘)

《淮南子·人间训》:“孙叔敖决期思之水,而灌雩娄之野……庄王知其可以为令尹也。”(《淮南鸿烈解》,卷18,页19下-20上)

《后汉书·王景传》:“明年,迁庐江太守。先是百姓不知牛耕,致地力有余而食常不足。郡界有楚相孙叔敖所起芍陂稻田。(李贤注:陂在今寿州安丰县东,陂径百里,灌田万顷。芍音鹊。)”(《后汉书》,卷76,页2466)

有趣的是,这些改订往往反映了传统故事对后世的影响以及后世如何理解最早期的文献。也就是说,后世的人一方面视孙叔敖兴建芍陂为既定的事实(ideéfixe),另一方面又在此基础上续作解释,去支持维护而不是去重新评价传统。

以下先据传统文献整理出一个故事大要,作为后文讨论的依据:①以下故事大纲基本上根据《淮南鸿烈解》,《四库全书》卷18,《人间训》,第19页下-20页上;《后汉书》卷76《王景传》,第2466页;郦道元:《水经注》卷32,《肥水》,台北:艺文印书馆,1959年,第7页上;杜佑:《通典》卷181,《州郡十一》,北京:中华书局,1988年,第4807页;李昉(925-96),《太平御览》卷72《陂》,台北:商务印书馆,1968年,第7页下-8页上。又参《芍陂纪事》(上),第22页下-23页上。

孙叔敖生于公元前七世纪的楚国,淮河中游今日淮滨县的歧西。这里是西周时的将国所在,公元前617年为楚所并。孙叔敖所在的楚庄王时代(约公元前613-591年)是一个楚国向东扩张,又有内部权力斗争的时代。在一场斗争中,令尹鬪子越叛乱,孙叔敖的父亲蒍贾被杀。孙叔敖与母亲逃离楚都,隐姓埋名,以农为生,成为乡鄙之人。当他25至30岁时,修建了中国最早的大水库。这座水库周围有224里,宽100里,足以灌溉一万顷的土地,百姓因而大受其利。孙叔敖的成功引起了楚庄王的注意,认为其才足以担当楚国行政最高的职务——令尹。但也有记载,孙叔敖修建水库是在出任令尹之后。据说孙叔敖为令尹,辅佐庄王,楚国大治。

这个孙叔敖兴修芍陂的故事版本,到20世纪70年代,基本上广为接受,没有受到挑战。②由于孙叔敖在芍陂修建上的角色无可争议,Joseph Needham(李约瑟)宣称“孙叔敖是中国水利工程师中最古老的历史人物”。参所著,Science and Civilization in China,vol.4.3,Civil Engineering and Nautics,Cambridge:Cambridge University Press,1971,pp.271.李约瑟估计“芍陂灌溉面积不少于六百万英亩”。李约瑟的估计是引据冀朝鼎的著作,但冀先生之作的估计为四万顷,约当两百二十五万亩。参 Ch’aoting Chi,Key Economic Areas in Chinese History.London:George Allen& Unwin,1936,pp.66-67.1974年秋,水电部长宣布要求全国各省下至各县都要编修地方渠道、水库和灌溉系统志书。为此,安徽省组织班子研究安丰塘的历史(以下称之为“安丰塘研究小组”)。③参孙剑鸣:《访问安徽省寿县孙剑鸣同志关于芍陂问题》,1980年5月1日。寿县革命委员会所提供的记录。这是一篇访问孙剑鸣的记录摘要,孙是安丰塘研究小组的成员。该小组包括两位由省政府任命的合肥工业大学和怀远水利学校的教师,两位当地水电部门的人员,两位寿县人员,孙是其中之一。我要在此感谢寿县革委会。他们安排我访问孙先生,并代我记录孙先生谈话的细节。这个班子花了近两年时间彻底研究相关文献,更在安丰塘和某些人(并不全是研究班的专家)认为可能和孙叔敖建芍陂一事有关的区域如河南固始县都作了实地环境调查。这时,河南水利局水利发展史资料小组(以下简称“河南组”)在河南固始县也作了类似的调查研究。由此而来的反覆考查,导致对孙叔敖角色的质疑,进而出现了一个芍陂始修的新论。④新论曾被称之为“战国说”,相对而言,旧说被称为“春秋说”。

二、冲击传统的新论

新论冲击力的来源有二:第一是河南组的工作成果。河南组针对孙叔敖始修芍陂说所根据的公元前二世纪的《淮南子·人间训》记载提出质疑。《淮南子·人间训》的记载可以说是旧说最重要的依据,也是支持孙叔敖和芍陂相关最早的记录。奈何《淮南子》这段文字并没有明确提到芍陂,仅说孙叔敖“决期思之水而灌雩娄之野”。这一文本历经传抄改变,到唐代变成孙叔敖“作期思陂”,又说期思即芍陂之别名。⑤《淮南鸿烈解》卷18,《人间训》,第19页下-20页上;王充(27-约100):《论衡校释》卷13,《超奇》,黄晖校释,北京:中华书局,1990年,第609页;胡三省(1230-1302):《华彝对境图》,《资治通鉴》卷74,北京:中华书局,1956年,第2351页注引。关于这两座水库的辨认,参徐义生:《关于楚相孙叔敖的期思陂和芍陂》,《安徽大学学报》1979年第4期,第83-85页;吴海若《期思陂考——安丰塘的历来》,《江淮论坛》1980年第1期,第119-20页;郭德维《也谈期思陂与芍陂——兼与徐义生,吴海若商榷》,《江淮论坛》1981年第5期,第120-121页;何浩《楚国水利工程——期思被考辩》,《武汉师范学院学报》1981年第2期,第122-125页;刘玉堂《楚国水利设施与建设概说》,《荆州师专学报》1997年第1期,第68页;石泉:《关于芍陂(安丰塘)和期思-雩娄灌区(期思陂)始建问题的一些看法》,《芍陂水利史论文集》,第67-85页;余德鸿:《关于<期思陂>之我见》,《芍陂水利史论文集》,第44-53页;朱更扬,《从<期思陂>说起》,《芍陂水利史论文集》,第50-53页。河南组总结认为这样的认定有误,因为所谓的“期思陂”涉及的是在古代固始县的期思水,而且固始县期思水是古代期思和雩娄之所在。

河南组这样的总结没有考虑到地势上的问题。因为在地势上雩娄比期思水高约五十公尺。河南组又主张删除《淮南子·人间训》“决期思之水而灌雩娄之野”一句中的“而”字,进而宣称原文所指是两件互不相干的工程:(1)决期思之水,(2)灌雩娄之野。这样的字句改动也见于《太平寰宇记》和《太平御览》。①《太平御览》卷72《陂》,第7页下-8页上;乐史(930-1007):《太平寰宇记》,《四库全书》卷129,《寿州》,第9页上。他们以为这样似乎就解决了问题。可是他们的“新论”遭到包括安丰塘研究小组在内的批评,也遭到新论拥护者,楚国历史地理权威学者石泉的反对,虽然他主张芍陂和期思陂无关。②孙剑鸣,1980年,第2页;孙剑鸣,1988年,第13页;石泉,1988年,第68-70页;将二者分别视之的还有刘玉堂,《楚国水利设施与建设概说》,《荆州师专学报》1997年第1期,第68页。刘玉堂相信期思陂是中国最早“社会性”的水利工程。他认为期思陂不同于由单一农家所建的水利设施。他又认为孙叔敖曾借取中国南方楚蛮、扬越和淮夷的水利技术。南方非汉民族懂得如何阻水而成种植稻米的水田。石泉1944年在徐中舒的领导下,完成他以春秋时代吴楚疆界因战争而决定的学士论文。1976年,石泉为回应争论,对期思陂和芍陂关系的问题写了两篇论文。这两篇论文后来以不同的形式被不断重印,包括收入《芍陂水利史论文集》,第68-70页的那一篇大部分未曾修订。这两篇和另一篇有关吴楚疆界的,又重印于石泉:《古代荆楚地理新探,续集》,武昌:武汉大学出版社,2004年。

将芍陂和期思陂连在一起始于唐代杜佑的《通典》。石泉曾谨慎且有力地论证过这一联系是如何产生的。③石泉,1988年,第68页;石泉:《古期思-雩娄灌区(期思陂)在今河南省固始县东南境考辨》,《古代荆楚地理新探,续集》,第32-49页。刘玉堂看法相同。他相信孙叔敖曾修期思陂-云娄,虽然他没有提出解释。因此孙叔敖不可能修芍陂。参刘玉堂,1997年,第67-72页。又参徐义生,1979年,第85页。他认为要判断芍陂由何人于何时修建,较重要的依据是孙叔敖时代芍陂地区的历史和公元三世纪《皇览》中的一句佚文。这句佚文见于范晔《后汉书》收录的司马彪《续汉书·地理志》刘昭注:“《皇览》曰:‘楚大夫子思冢在县东山乡西,去县四十里。子思造芍陂。’”④《皇览》,《后汉书》卷92,第3486页引。这段记载造成主张孙叔敖修芍陂者的不安。为了维护传统叙事的历史地位,他们试图去解释子思或为孙叔敖的字,或者否定刘昭注的可信度以及《皇览》的史料价值。⑤相信子思是孙叔敖的“字”的有全祖望(1705-55):《全祖望校<水经注>稿本合编》卷32,北京:中华全国图书馆文献缩微复制中心,1996年,第6页下;嵇超:《我国最早的水库-芍陂》,《安徽日报》1962年5月12日,第12版;金家年《芍陂得名及水源变化的初步考察》,《安徽大学学报》1978年第4期,第67页。参程涛平:《泄水入芍陂试释-读<水经注>札记》,《芍陂水利史论文集》,第139-140页。可是石泉一方面注意到《皇览》记载可能有问题。例如:为何范晔的《后汉书》和郦道元的《水经注》都没有记载?更何况《水经注》也曾引用过《皇览》),一方面却不愿简单地否定《皇览》之说。他提醒大家孙叔敖传说的本身就存在着问题。孙叔敖的名字曾出现在多种先秦典籍中,可是没有任何一种提到芍陂。最早并提孙叔敖和芍陂的是《后汉书·王景传》,却没有其它适当的典籍可证实此说。此后将孙叔敖和芍陂并提的典籍都以范晔为据,或受到芍陂旁有孙叔敖庙的影响。⑥事实上,最老的版本可能存在在《东观汉记》王景的传中,而《东观汉记》又是范晔《后汉书》的主要史料。《东观汉记》不存,只有辑本。《东观汉记》有关王景的片断引录于公元七世纪的《北堂书钞》。可是后世的人一般都征引《后汉书》。参虞世南(558-638):《北堂书钞》卷74,台北:新兴书局,1971年,第5页下;《东观汉记校注》卷18,吴树平校注,郑州:中州古籍出版社,1987年,第774页。公元五世纪的《水经注》的确提到孙叔敖和芍陂,可是郦道元明确将它当作一种传说看待。⑦《水经注》卷32,第7页上谓:“言楚相孙叔敖所造。”石泉和其他学者即据此指出郦道元并不认为孙叔敖建芍陂一事是明确有据。孙剑鸣为了回应这个问题,指出郦道元加一“言”字仅仅表示他转述所闻,并未加可否。参孙剑鸣,1988年,第17页。公元450或451年,当北魏永昌王拓拔仁攻打寿阳,据载他屯兵于芍陂之孙叔敖庙。⑧魏收(506-72):《魏书》卷《刘义隆传》97,北京:中华书局,1974年,第2139、2156页注1。一封写于公元六世纪中的信提及孙叔敖的传奇,似可见其传说此时已多为世人所知。⑨(唐)李延寿:《南史》卷64,《王琳传》,北京:中华书局,1975年,第1564页。晚唐诗人樊珣在颂扬开发綘岩湖(现在南京之东,句容西南)的官员时,他不禁提到楚相孙叔敖修芍陂而扩展楚地,并将孙叔敖之功和史起、郑国、白公、召信臣和杜诗并列。①[唐]樊珣:《綘岩湖记》,《全唐文》卷445,武英殿刊本,1818年,第14页上-15页上。史起、郑国和白公对水利的贡献见《汉书》卷29,《沟洫志》,第1677、1678、1685-1686页;召信臣见《汉书》卷89,《循吏传》,第3641-3642页;杜诗见《后汉书》,卷31《杜诗传》,第1094页。

依石泉的观点,芍陂修筑之旧说有待严肃检讨。在他看,由于孙叔敖在修芍陂一事中的角色缺乏确证,澄清那时的历史环境就变得十分关键。关键的问题是:孙叔敖的时代是否有足够的条件去修筑芍陂那样规模的水利工程?经过小心考察,石泉认为楚庄王在位,孙叔敖为令尹的时代,不可能出现那样规模的水利工程。他和其他学者都指出那时芍陂所在的区域仍处在楚、吴两国争夺之中,并因舒国之乱而动荡不安。因为楚国尚未能完全控制此区,在这种情况下大兴水利实不可能。②参石泉,1988年,第71-73页;徐义生,1979年,第84页;何浩,1981乙,第123-125页;刘玉堂,1997年,第69页;徐士传,《孙叔敖造芍陂是附会之谈》,《农业考古》1986年第2期,第182页。关于舒国之乱的论证,据徐旭生,《中国古史的传说时代》(北京:北京科学出版社,1960年,第181页。较详的讨论参徐少华:《论春秋时期楚人在淮河流域及江淮地区的发展》,《荆楚历史地理与考古探研》,第124-154页。徐少华的研究证明楚在淮河和长江间地区的控制有限,为石泉的论点提供了支撑。

另一方面,石泉认为虽然我们对他一无所知,从历史看,也不能排除楚大夫子思可能是战国时代,尤其可能是楚顷襄王时代(公元前299-263年在位)的人(楚顷襄王也有“楚庄王”的称号)。楚顷襄王时(公元278年),曾有大量楚国百姓向东移民,他们可能就是修芍陂的劳动力。这时约有二三十年粮食供应增加,经济条件改善,因而使得楚国在公元前241年有移都寿春的条件。石泉承认他的看法受限于资料,不够坚强,也须要水利专家去作更科学的考察。在进一步考察之前,石泉认为新旧两说不妨暂时并存。③参石泉,1988年,第74-80页。石泉有关子思角色的论点大部为何浩所重复接受,参何浩:《楚国的两大水利工程——期思陂与芍陂考略》,《楚文化新探》,武汉:湖北人民出版社,1981年甲,第125-126页。石泉大文在第84-85页的附注30中提到赵一清(1709-1764):《水经注释》卷32,台北:台湾商务印书馆,1983年,第9页上引全祖望(1705-55)《水经注稿本合编》,32,第6页下:“按《华夏对境图》曰芍陂周二百二十四里与阳泉、大业并子思作。”此处,全祖望似乎认为不但芍陂,还有另外两处陂塘都是子思所造。这段话似乎可证子思之说。但是石泉指出全祖望所引和胡三省《资治通鉴注》,卷74,第2351页所引同文相出入。石泉发挥史学家的谨慎,从此弃置全祖望所引。但是代表旧说一派的郑肇经并不如此。他批评全祖望征引不注出处,又误抄书名,正确书名应为《华彝(或夷)对境图》。不过如果我们检查全祖望大作原文,就会发现全祖望所引正作《华彝(或夷)对境图》(应即据胡三省而来),十分正确:“《华彝对境图》:芍陂周回二百二十四里,与阳泉大业陂,并孙叔敖所作。开沟引渒水,为子午渠,开六门,灌田万顷。”此说又见《后汉书》,卷92《郡国志》,第3486页引《皇览》。赵一清显然仅节录全祖望或传抄有脱误,结果造成《皇览》有关子思的佚文变成出自《华彝(或夷)对境图》佚文。如此,《华彝(或夷)对境图》出现子思曾造三座塘陂的记事。事实上,全祖望并没有别立新说,旧说支持者对全祖望的批评必须放弃。讽刺的是,全祖望却结论道子思应是孙叔敖的字,而站在旧说这一边。参全祖望:《水经注稿本合编》,卷32,第6页;郑肇经:《芍陂创始问题的探讨》,《芍陂水利史论文集》,第114页。

石泉建议水利专家贡献意见有其重要性。这一点可从1986年江苏淮阴水利局徐士传发表的论文得到证明。徐士传举出若干证据反对孙叔敖修芍陂的传说。他像石泉和其他学者一样,指出相关史料不足、又为时过晚。孙叔敖在位时,此地仍处在不安之中。更重要的是他认为楚庄王的时代根本不存在修建芍陂这样的水利工程的技术。要储水灌溉,不单单只是筑堤到一定高度的问题,还在于是否有能力修建耐用的水闸,以调节和分送所储的水。这并不简单,须要流水动力学的知识、堪用的建材、工具和方法。没有这些,塘陂灌溉即不可能。④徐士传,1986年,第180-184页。又参何浩,1981年甲,第127-128页。据徐士传研究,中国在汉文帝或景帝时可能已发展出水闸。水闸的发明可否上推到战国时代尚有疑问,推到春秋就更有问题了。再者,如果楚庄王时已有芍陂,在淮水流域应该也会出现其他类似的塘陂,因为在这个流域有不少适合修塘陂的地点。最后,徐士传还对旧说中提到的期思“鄙人”表示怀疑:乡鄙之人如何可能拥有技术去筑这样的塘陂?而更可疑的是,他如何可能因此被举为令尹?他认为这都是不可能的。况且筑塘陂这样的成就必然成为先秦典籍中广泛流传的典范性的佚事。令人纳闷是先秦典籍提到孙叔敖的很多,却没有提到他筑芍陂。他结论道:孙叔敖以水利专家的姿态从政,完全没有根据。至于被视为孙叔敖修期思陂或芍陂证据的相关文献,徐士传认为“期思水”变成“期思陂”是后人的改纂。他认为后世视为灌溉的“灌”字,在西汉仅有“灌水”或“洪水泛滥”的意思。他引用若干和《淮南子·人间训》字句明显相似的东周的例子,证明“决期思之水而灌雩娄之野”一句指的不是灌溉,而是一种对付敌军的战术。①徐士传,1986年,第183-184页。

然而谁是芍陂的兴建者?徐士传认为可能是那位朦胧的人物——子思。他说有人(但未明指何人)认为子思是公元前278年以后的人。②辩论芍陂的著作,都不明指赞成或反对的论点是谁的论点,甚至直接引证也是如此,这点令读者十分沮丧。这一年秦攻陷在汉水旁的楚都郢,楚王逃到淮水河谷的陈。楚国向东退却,国力衰弱,资源匮乏,力求自保。因为失去长江流域的稻产,转而重视淮水流域的生产开发。徐先生认为可能在楚国的末期发明了水闸,有了兴建芍陂必要的技术。可是因为子思名声不著,芍陂灌溉范围有限,在先秦典籍中竟致默默无闻。

三、对新论的回应

新论的出现,使安丰塘研究小组的工作陷入始料不及的危急。研究小组原本仅打算搜集资料,依据人人熟知,为大家所接受的传统写一部芍陂的历史,现在变得须要为旧说辩护,证明旧说的可靠性。孙剑鸣先生是寿春当地支持旧说的主将,直接对河南组和石泉的质疑作出回应。③徐士传的论文出现在研究小组完成工作之后,但他们可能早已知道徐先生的论点。

关于河南组新论主张《淮南子》提到的“期思陂”不是芍陂,而应是河南固始的水利工程,孙剑鸣反驳道:根本没有期思陂存在的证据。期思陂之说是出自杜佑引用崔寔(死于171年)的说法,并硬加在安丰塘头上(安丰塘是芍陂在唐代的名称)。④孙剑鸣,1988年,第10-20页;孙剑鸣,1980年。从文字内容看,安丰塘研究小组有关芍陂历史的概说,最少有一部分也应出自孙氏之手。参安丰塘研究小组:《古塘芍陂》,《芍陂水利史论文集》,第102-111页。其所以会如此张冠李戴,是因为《荀子》和《吕氏春秋》都提到孙叔敖乃“期思之鄙人”,这导致有些人得到芍陂曾被视为期思陂以赞颂孙叔敖的结论。不过,孙剑鸣认为孙叔敖不是期思人(但他也没说孙是哪里人),也不是鄙人,而是楚国的贵族。⑤“安丰春秋时六国,昔皋繇所封,葬于此。有汉六安郡故城在南。梁置陈留,安丰二郡。有芍陂,楚孙叔敖所起,《崔寔月令》曰“叔敖作期思陂,即此。后汉王景为庐江太守。重修起之,境内丰给。其陂径百里。灌田万顷。齐梁帝立屯田,无复输运。芍音鹊。”《通典》卷181,第4807页。新论更可疑的一点是:如果期思水曾被用来灌溉雩娄之野,这在地理上是不可能的(孙剑鸣自然反对改纂文献,以致同一文献指涉两个不同的灌溉工程)。最后,孙先生严密地论证道:《淮南子》相关的记载事实上是出于编造,以便使孙叔敖这样的人可以因才能和对社会的贡献而成为历史上的伟人。⑥孙剑鸣的解释得到徐少华研究的支持。徐少华指出“鄙人”的意思并不是低层之庶民,而是指都城以外,较乡野地方之人。他认为期思应是孙叔敖父亲的封邑,和都城郢有段距离。鄙人是居要津的孙叔敖一种自谦的表示而已。参徐少华:《孙叔敖故里封地考述——兼论<楚相孙叔敖碑>的真伪与文本时代》,第165-170页。

为了对抗新论,安丰塘研究小组认为有两个问题必须解决:第一,芍陂最初到底是修于楚国、吴国或蔡国?这个问题显然十分重要。因为如果不在楚国,就和孙叔敖无关。第二,孙叔敖是否如大家一般所相信的确实曾修建塘陂?如先前所说,固始县研究者的结论是认为《淮南子》的记载在检验后证明,孙叔敖修芍陂一说并无根据。

对孙叔敖始建芍陂说不利的一项重要论证是孙叔敖之时,甚至他之后的一段时间,淮南地区根本不在楚国的控制之下。可是,孙剑鸣认为并非如此。第一,他认为芍陂地区并没有受到更南方的吴国的威胁,也没有受到舒国叛乱的影响,虽然叛乱曾波及绝大部分淮南地区。但叛乱到公元前601年终止,而吴国要到公元前594年才进入此区。即使吴侵入此区,其力量也无法和楚相争,两国大部分的战争都发生在长江流域。⑦孙剑鸣之说从王充《论衡》一段为人忽略的话也可得到印证。《论衡校释》13,《超奇》,第609页:“叔孙敖决期思,令君(尹)之兆著。”这也是从一个人早年所为即足以预见其伟大的未来的例子。王充熟悉《淮南子》,而且无疑十分清楚其原始目的。参Harold D.Roth,"The Textual History of the Huai-nan Tzu". Monographs of the Associationfor Asian Studies,Vol 46.Ann Arbor,Mich:Association for Asian Studies. 1992,pp.57.即便如有些人所说,芍陂仅能在公元前601-594年之间修筑,但是孙剑鸣相信因为地势之便,仍然可以在短时间内以当时已有的技术去完成。他似乎预料到徐士传会主张那时缺乏必要的工程技术去修水库。孙剑鸣力主不需要较高的技术和较昂贵的工具。

为了强化孙叔敖修芍陂之说,孙剑鸣进一步借否定《皇览》和否定子思的存在,以推翻子思修芍陂之说。他赞同中国水利水电科学研究院水利史研究室的朱更翎的意见,即《皇览》的史料价值不如《后汉书》,后者是孙叔敖修芍陂一说的经典依据所在。另一位旧说的支持者,刘和惠更反对子思是孙叔敖的字的说法,结论认为不应将子思和孙叔敖视为同一人。①孙剑鸣为提出这个主张,也以徐旭生之说为据。参徐旭生,1985年,第181页。不过其主张却因徐少华的研究而削弱。徐少华一个颇公允的结论是吴楚之间的冲突是发生在比孙剑鸣所相信,更为北方的区域。参徐少华:《孙叔敖故里封地考述——兼论<楚相孙叔敖碑>的真伪与文本时代》,第124-154页。

尽管孙剑鸣旁征博引,论证谨慎,却不能不说他所支持的旧说本身实际上存在着弱点。孙剑鸣最后虽然承认还须要更进一步研究,他结论道:“在还没有真实可信的文献记载或确凿无疑的考古发现彻底否定了《后汉书·王景传》和《水经注》记载之前,似乎只能维持传统的说法:相传芍陂是楚相孙叔敖修的。”②支持旧说者处理和子思相关的材料的态度是十分鲜明的。其中有些人不去检验材料以发掘芍陂的历史,而是依赖他人对《皇览》本身或引据《皇览》的刘昭注的批评来支持旧说。例如朱更翎即据司马贞(活动于公元714年前后)《史记索隐》(《史记》,卷1,第5页)引录的《皇览》:“记先代冢墓之处,宜皇王之省览,故曰《皇览》”,认为《皇览》在孙叔敖造芍陂一事的原始史料价值上,不如《后汉书》。参朱更翎:《安丰塘(芍陂)史料溯源及其工程演变》,《芍陂水利史论文集》,第86-101页。朱先生对作于公元三世纪《皇览》的史料价值明显低估了。《皇览》是缪袭、刘劭、王象和桓范等当时一流的学者为魏文帝编纂的百科全书。从其编纂即可知《皇览》的内容远比《索隐》引录所说的广泛。学者受命取材经传,依主题分门别之,《皇览》遂有四十余门,每门十篇,共八百余万言。《隋书》《经籍志》列魏本《皇览》共120卷,梁本有123卷。新旧《唐书》《经籍志》著录有何承天(370-447)和徐爰(394-475)不同的《皇览》本。后二者可能是在魏本《皇览》的基础上增订或重修的。《皇览》无疑是后来《太平御览》这类著作的先声。它绝非仅仅“记先代冢墓之处”而已。参陈寿(233-97):《三国志》,北京:中华书局,1959年卷2《文帝纪》,第88页,卷9《桓范传》,第290页注,卷19《陈思王植传》,第560页注,卷21《刘劭传》,第618页,卷23《杨俊传》,第664页注;魏征(580-643):《隋书》卷34《经籍志》,北京:中华书局,1973年,第1008页;刘煦(887-946):《旧唐书》,卷47《经籍志》,北京:中华书局,1975年,第2045页;欧阳修(1007-1072),《新唐书》,卷59《经籍志》,北京:中华书局,1975年,第1562页;刘知机(661-721):《史通》,《四库全书》卷15,第3页上;姚振宗(1842-1906),《隋书经籍志考证》,《二十五史补编》,台北:开明书店,1959年,卷4,第5523页;Rafe de Crespigny,"Scholars and Rulers:imperial patronage under the Later Han dynasty".In Han-Zeit:Festschrift für Hans Stumpfeldt aus Anla?seines 65.Geburtstage,edited by Michael Friedrich,assisted by Reinhard Emmerich and Hans van Ess.W iesbaden,2006,pp.57-77;Teng,Ssu-Yu and Knight Biggerstaff.1950.An Annotated Bibliography of Selected Chinese Reference Works.Harvard-Yenching Institute Studies II.Cambridge,MA:Harvard University Press,pp.106-107.关于《皇览》的重要性,请参逯耀东:《魏晋史学的思想与社会基础》,台北:东大图书股份有限公司,2000年,第61-62页。郑肇经和刘和惠引刘知几(661-721)对刘昭注的批评不置可否。参《史通》,卷5,第8、9页上。刘知几以坚持己见著名。不论如何,其批评是针对刘昭注的选材,而不是怀疑其可靠性。郑肇经和刘和惠又曾引王鸣盛(1722-1798)评刘昭注“多所抵悟”(郑先生误以为其批评是特别针对《皇览》)。但他们都没有提王鸣盛其实是特别针对刘昭注的人口数字。参王鸣盛(1722-98):《十七史商搉》卷33,北京:中国书店,1987年,第7页上下。他们二人另提到刘知几批评《皇览》“务多为美,聚博为功”。这自现在的观点看,毋宁是一大优点。参《史通》卷15,第3页上。刘知几又以为文简要著称,他对《皇览》这样的评论或许是指文辞,而不是指文本有什么问题。反之,石泉为了替刘昭辩护,指出刘昭是当时大儒(参姚思廉(557-637):《梁书》卷49,《刘昭传》,第692页;《南史》卷72,《刘昭传》,第1777页。北京:中华书局,1973年)。并结论道在没有绝对证据的情形下,不能轻易放弃《皇览》子思始造芍陂之说。参刘和惠:《孙叔敖始创芍陂考》,《社会科学战线》1982年第2期,第173-174页;石泉,1988年,第74-75页;孙剑鸣,1988年,第16页;郑肇经,1988年,第114页。

新论和由其引发的辩论,其实并没有对旧说带来太大的冲击。旧说仍然是该地地方史所接受的版本。当地公共宣传性质的文件或申请国家重要文化财产的资料,都持用旧说。③孙剑鸣,1988年,第15-18页。它几乎已成为叙事的“正统”。例如寿县博物馆的芍陂展览介绍说明即基本依据旧说:“芍陂(又名安丰塘),位于寿县城南30公里处,是春秋中期楚庄王之令尹孙叔敖主持兴建(约在公元前605前597年之间)。”①寿县人民政府:《安丰塘复查报告》,寿政(1984)184号,1984年10月9日,第1-8页。令人惊异的是一般认为博物馆应是力求史实正确的机构,竟然在说明中完全不提芍陂的源起存在争论,也不说修建者可能是其他人。1995年由安徽省水利局水利志编纂委员会出版的《安丰塘志》也是如此。②《千载芍被》。安徽寿县寿县博物馆芍陂展资料说明看板。不仅寿县和安徽一地的学者,近年中国一般的农业水利学者继续主张芍陂源于春秋,由孙叔敖修建。他们甚至相信从郦道元这么晚的记述里依然可以揣摸出芍陂在春秋时的模样。③《安丰塘志》的确列入1984年芍陂会议的论文,包括那些支持新论的论文,但无一字说明。参《安丰塘志》,第125-126页。

此外,还有很多对旧说的加油添醋。安丰塘孙叔敖庙旁所立孙叔敖生平的说明就是一个好例子。这个说明据《史记》和其他资料,叙述孙叔敖如何成为楚相,又添加细节,例如楚王如何赞叹孙叔敖的才智,孙叔敖如何亲自参与芍陂的计划和修造等等。这些细节完全出于编造,一无史料可据。④陈少华:《春秋战国时期精耕细作的发生》,收入张芳和乐王思明编《中国农业科技史》,北京:中国农业科技出版社,2001年,第88页,汪家伦和张芳,《中国农田水利史》,北京:农业出版社,1990年,第58-61页。寿县博物馆芍陂展场上的说明较为平实,但也是建立在摇摇欲坠的基础上。这些现代说明都经刻意修整涂抹,用以支持一个久已为学者和公众接受的叙事。

四、“循吏”传统

不论有关芍陂始建的“真实故事”为何,到东汉中期,孙叔敖造芍陂已成为众人所接受的说法。这个说法有些人认为只能算是传奇故事,但直到1970年代,从没有人认真质疑。没有质疑的原因,一方面是因为芍陂在当地经济和农业上日见重要,而孙叔敖的故事足以支撑和辅助其他相关的叙事。另一方面尽管芍陂始建故事的证据甚少,具有传奇性,而且只集中在一个英雄人物身上,但后来的叙事却有较明确的史料根据,也和当地居民的生活息息相关。这些叙事中有关“战略叙事”的部分和传统旧说的关系较少,已以另文详述;⑤孙公祠,孙叔敖庙第7、8号图示看板。和旧说最有关的叙事可概括而名之为“循吏与豪强对抗”的叙事传统。

图2 芍陂(约429年)

中国史上中央官僚与地方豪强争夺控制生产力和农民是一个老掉牙、有极多各式各样研究的课题。以芍陂来说,为争夺对芍陂的控制,相争的一方是农民与政府官员(这些官员支持农民以便加以剥削),另一方是地方豪强势力。⑥参孔为廉,2012,第93-130页。争夺的焦点十分简单:如果芍陂和相连的灌溉设施发挥十足功能,附近的农庄和人口都得以安居乐业,成为政府稳定的赋税和人力的来源。这当然意味著当遇到旱灾时,有机会控制水资源分配的人,不是每一个都愿意去和他人分享水资源。更重要的是芍陂的水能灌溉比较肥沃的土地。陂塘的淤积虽造成蓄水功能的弱化,但也能规律地累积肥沃的土壤。由于芍陂的南端相对较浅,抽去若干积水,即易露出可耕的土地。⑦这个叙事的核心已由Eduard B.Vermeer在讨论另一水利设施时作了很好的概述。参Eduard B.Vermeer,"The Rise and Fall of a Man-Made Lake:Training Lake in Jiangnan China,300-2000 A.D".Journal of the Econom ic and Social History of the Orient 51,2008,pp.210-211.如此,地方豪强可以利用任何地方官府控制芍陂和灌溉设施较松弛的机会,侵占用水和土地。历史上所谓的“良吏”或“循吏”,他们一个重要的属性即在于是否能够对抗地方豪强,保护农民。

虽然缺乏实证,豪强利用芍陂及其设施营私很可能自汉代已经开始。较晚的例证则见于梁朝(502-57)裴之横(良吏裴邃之侄)的故事。裴之横曾率数百“僮属”到芍陂,大规模营建田地和庄园,积聚财富。⑧淤积的原因和因而造成的非法侵占塘底土地,參Christian Lamouroux,"Lescontradictions d’un systeme hydraulique:L’example du bassin de la Huai sous les Song du Nord",T’oung Pao 75,1989,pp.156-158.唐代晚期,当此地发生旱灾,地方大族据说曾切断芍陂之水,据为己用。①《梁书》卷28,《裴之横》,第417页。据我理解,“僮属”乃“僮客”和“僮隶”之意。参Tang,Changru,"Clients and Bound Retainers in the Six Dynasties Period".In AlbertE.Dien,ed.State and Society in Early Medieval China,Stanford:Stanford University Press,1990,pp.112-113,126.宋仁宗(公元1023-1063年在位)时,地方豪强曾占芍陂内的沃土,辟为田地。当洪水来临,水位高涨,他们又决堤放水。直到新知寿州李若谷上任,才禁止此惯例。②(清)曾道唯等:《光绪寿州志》卷16,1890年,第11页上下。大约到元代中期,公元1305年有一诏书宣布凡豪强曾侵占的屯田之地,无须归公,但须纳租。此诏表明地方豪强已有效掌握了他们侵占的土地。③脱脱(1313-55)等:《宋史》卷291,《李若谷传》,北京:中华书局,1977年,第9739页。关于芍陂在宋代的情况,参CHRISTIAN Lamouroux,1989,pp.127-162.

最迟到宋朝,孙叔敖流传下来的良吏传统开始在芍陂出现。在李若谷禁止豪强决堤放水后不久,知安丰县张旨修建堤防和斗门,增加芍陂水源供给,并建筑外堤以防洪水。王安石为此写一首诗赞扬张旨的功绩,其中并提及。

王安石《安丰张令修芍陂》

桐乡赈廪得周旋 芍水修陂道路传

目想僝工追往事 心知为政自当年

鲂鱼鲅鲅归城市 粳稻纷纷载酒船

楚相祠堂仍好在 胜游思为子留篇④宋濂(1310-81):《元史》卷21,《成宗本纪四》,北京:中华书局,1976年,第466页。这是否包括塘陂内的土地,未明言。

可是一直要到明代,“循吏叙事”才发展得最为全面。其最大的特色是这些叙事见于地方碑刻,尤其是当地官员如何阻止地方权豪破坏水利设施,而在其旁所立的石碑。这一类石碑可考最早的属于明代,有些保存在安丰塘旁的孙叔敖庙。其他则见于寿春地方志。一方碑刻通常包括以下内容:(1)千篇一律先提到孙叔敖的贡献;(2)接着描述前任官员的得失和芍陂的兴衰;(3)又叙述有些大户在芍陂之内排水占地、耕种和建屋;(4)细述碑主采取的改善措施,例如修复塘堤和水闸,清除渠道淤积以恢复灌溉系统;(5)少数碑上也绘制有包括芍陂塘陂范围和周围居住点的地图。此外,还有些碑是重修孙叔敖庙碑或刻记禁止不当使用芍陂及周边的禁令和改善整体系统的相关规定。⑤王安石(1021-68):《安丰张令修芍陂》,《临川文集》,《四库全书》卷24,第7页上。这些内容大部分已见于存世最早,公元1485年所立的碑:⑥可考的碑铭,包括仍存孙叔敖庙以及原碑已佚而碑文仍见于著录者,可见于《安丰塘志》,第84-97页。凡原碑已佚或漫漶不可识者,著录很可能都据夏尚忠的《芍陂纪事》。

芍陂,春秋时楚相孙叔敖之所作也,在寿州境南,以水迳白芍亭积而为湖,故为之芍陂。旧属期思县,又为之期思陂。后为安丰废县,故地志又为之安丰塘也。首售淠水,西自六安驺虞石,东南自龙池山,东自豪州,其水胥注于陂。旧有五门,隋赵轨更开三十六门。今则有减水闸四座,三十六门尚存。轮广一百里,溉田四万余亩,岁以丰稔,民用富饶。陂之中有亭曰庆丰,今废,此其大略也。

汉王景、刘馥、邓艾、晋刘颂、齐桓崇祖、宋刘义欣、我朝邝野,皆常修筑第。世更物换,人无专职,水失故道,陂日就毁。居民乘之,得以日侵月占,掩为一家之私。成化癸卯(公元1483-1488年),监察御史鄢陵魏公璋来按江北列郡,驻节寿州,慨然以兴复为己任,缚侵陂者正其罪,撤其庐,尽复故址。命知州陈镒,指挥使邓永大修堤堰,浚其上流,疏其水门,甃石闸,覆以屋贮关水纤索,俾谨开闭;且命新叔敖故祠,厥功垂成。

适魏公受代还朝,陈子擢守南阳,其事中止,居民贪得之心复萌。甲辰(公元1484年),监察御史历城张公鼐继按其事,将悉置于法,顽民咸悔过自讼,乃严命指挥戈都督工,期月告成。

芍陂之复,至是确乎其不可拔矣。合淝陈公铣闻而悦之,谓二公复塘之功不减于叔敖,属余纪其事。窃惟芍陂溉田如此其广,百世之利也。国家之大政,生民之大事,必有才力过人者,而后有所为。譬诸千钧之鼎,非乌获不足也。一为居民侵夺,穷人无所控诉。非魏公不足以兴其废,非张公不足以成其美,奚可以不书事尔。使大政大事,皆得以行其志,其有俾于治化者岂少哉。铣既受命于是乎书。

有清一代,许多文献和碑刻在夏尚忠的《芍陂记事》中汇集成帙。夏书编于嘉庆六年(公元1801年),修订并出版于光绪三年(公元1877年)。⑦《芍陂纪事》卷下,第15页上-16页下;《安丰塘志》,第84-85页。此碑现存安丰塘孙叔敖庙。据原碑可知《芍陂纪事》著录的碑文省略“国家之大政……非乌获不足也”和“事尔……其有俾于治化者岂少哉”两段。此书焦点在循吏的传统,完全没有提到例如淝水之战(公元383年)一类的事,也很少提到使芍陂具有重要战略意义的军屯。《元史》虽然有较多有关芍陂的记载,夏书完全不提。①《芍陂纪事》序;李三谋:《芍陂与<芍陂纪事>》,《农业考古》2001年第3期,第170-174页;钮仲勋:《夏尚忠的<芍陂纪事>》,《芍陂水利史论文集》,第7-9页。《芍陂记事》具有地方志习见的特色,有图有表,有名宦传记,有和芍陂相关重要地方士绅的名单,有庙宇、碑铭和历史古迹。末尾夏尚忠附记自己对芍陂问题的看法和可能的解决之道。有趣的是他认为最优先应考虑是恢复对孙叔敖和芍陂源头的祭礼。②《元史》有31次提到芍陂。但《安丰塘志》概述中只有一小段提到元朝,完全没有引用《元史》。参安丰塘历史研究小组,1988,第107页。元代常在两淮一带屯田,吴文武特别提到其中的芍陂,参吴文武:《元代两淮屯田考》,《史学月刊》2005年第8期,第118-120页。

图3 光绪《寿州志》

《芍陂记事》像地方志一样,有一碑铭专篇,共收录十篇,其中九篇录有铭文。第十篇是由杨博村所作,叙述他于康熙朝如何重修芍陂。因为此篇已收入寿春地方志,夏即未重复录入。虽然各碑主的碑已收录书中,名宦篇仍然列有他们的传记。夏尚忠认为碑最能详述事迹并为后世官员如何管理芍陂提供典范。这些碑深刻影响到夏尚忠看待芍陂问题和历史的角度。反映与1485年碑文同样得议论,夏尚忠发表:

从来一事之兴,必有一人之雄才大略,以垂鸿业于不朽;一事之废,亦必须一人之救弊补偏,以承丰功于不坠。③《芍陂纪事》卷下,第29页上下。

因此我们就不会感到意外,为什么每一方碑,包括没有收录的那方,都提到孙叔敖对芍陂的贡献。④《芍陂纪事》卷上,《芍陂论一》,第1页上。

夏尚忠叙事的主体在于《芍陂记事》里的两篇传记部分。他依循一般方志的体例,列有一篇和芍陂历史相关重要官员的传记,以及夏尚忠认为不可遗忘的水利之祖孙叔敖的传记。这些传记包括唐代以前著名的王景(活跃于公元80年前后)、刘馥(208年死)、邓艾(264年死)、刘颂(300年死)、刘义欣(404-439)和赵轨(活跃于590年前后)。他们的传记内容和碑文的题目有所出入,这是因为除了王、赵二人,他们对芍陂系统建造的贡献在于为战略目的而化芍陂为军民之屯田。

在记述宋代的三篇传记中,记述重点为之转移,三篇(皆录自《宋史》)中的两篇,重点在于传主曾修复和改善芍陂。第三篇是记一位11世纪的地方官,如前文曾提到,他如何对抗那些决堤使水位降低,以便侵夺露出的土地,从事耕种的地方豪强。宋代三篇之后接着是两篇明代和十九篇清初官员的传记,其中有一些人的事迹另见于碑石。此书未收唐代和元代人物的传记。

夏尚忠回归强调芍陂史上英雄人物的重要性,在名宦篇里特别为孙叔敖另立专传。他指出孙叔敖虽有创建芍陂之功,地方志却仅列其名而无其传。为孙叔敖立传是为了纠方志之失。在孙传之后,紧接着就是明代黄克缵和清代颜伯珣的传记。他说后二者和孙叔敖并列而在他人之前,是因为他们各有特殊的贡献。⑤《芍陂纪事》卷下,第15页上-25页上。

关于芍陂问题的趋于严重,夏尚忠相信是从明朝开始,是废除安丰县的结果。由于没有直接负责管理芍陂的官员,侵占芍陂土地的乱象始于明代成化年间(公元1465-1488年)。⑥《芍陂纪事》卷上,第22页上。夏尚忠所说并无新义。地方循吏和地方大户斗争的例子可以上追约公元1500年,可是问题趋于严重和持续似乎在明代或元代末期。其中一个原因可能在于先前军屯的重要性。由于军队的驻戍和需要,使得地方百姓为一己之私,侵夺芍陂的行为受到约制。到明代,军屯不再存在。⑦《芍陂纪事》,《芍陂论二》卷上,第3页下-4页上。地方豪门大族可能较容易侵占芍陂,截取流入芍陂的水和周边的土地。

在叙事发展上另一个因素是碑刻中那些强而有力叙述的成份。碑刻在本质上即较有叙事的份量,这是因为特定官员有特殊的成就,为表崇敬才会刻石立碑。碑刻对夏尚忠的影响十分显然,他一方面以碑铭构成叙事的主体,另一方面也以碑铭作为英雄主题的模式。他的方法并不特殊,但他的取径却有史学上的严重问题。夏尚忠有关明代芍陂问题严重化的资料大部分得自地方所立的碑刻,而较早期的则出自大多为官修的正史。如此造成一个问题,即较早时期芍陂问题趋于严重化的程度到底如何?是不是因为正史未加留意,也没有其它任何地方性记录,使我们坠入一无所知的黑洞?①《寿州志》没有提到元以后在寿州的屯田,我在《明史》和《明实录》中也没找到任何资料。参曾道唯编《寿州志》卷10,1890年。又防止侵夺土地和维护芍陂的问题是否已严重如明代?情况可能比我们所能估计的要严重。

夏尚忠的书到1877年才出版,但它成为以后一百年芍陂历史主要的材料。它的基本叙事深深影响到一百年里学者和通俗的芍陂历史著作。

五、余论

我们几乎可以确言芍陂并非孙叔敖所建,也可以确信芍陂不是建于秦汉帝国出现以前,即使出现在秦汉以前,也不会具有像李贤所说那样径百里的规模。②这里所说,即前文提到唐代地方大族于饥荒时断塘陂之水,见于唐碑所记。参前注。《芍陂纪事》所列名臣,只有郑基在《清史稿》也有传。《明史》没有。参赵尔巽(1844-1927)等《清史稿》卷477,《郑基列传》,北京:中华书局,1977年,第13024页。可是过去三十多年的讨论多偏在某一论述的可信度,而较少探究芍陂真正的源始。这个讨论的过程正印证了安科斯密特(F.R.Ankersmit)的妙喻:“像冬末覆盖著冰帽的陂塘堤岸,过去的历史也覆盖著厚厚的叙事解释。历史的争论既在于覆盖其上的种种内容,也在于覆盖在其下的历史本身。”③《后汉书》卷76,《王景传》,第2466页注。参 William G.Crowell."History and Tradition:The Origins of Quebei Reservoir",T’oung Pao,待刊。以芍陂来说,往下挖掘芍陂历史的底层,其面貌和表面覆盖着的即不相同。

不过,这对孙叔敖和子思有何意义呢?他们是否都与芍陂的历史无关?如果确属有关,他们的角色可能也和一般所认为的有所不同。以子思而言,他和芍陂的关系,或他到底是谁?我们一无所知。事实上我们仅有一条资料提到子思,说他建芍陂,确实可疑。④F.R.Ankersm it,"The Dilemma of Contemporary Anglo-Saxon Philosophy of History",History and Theory Beiheft 25,1986,pp.26.但子思在芍陂史上曾扮演某种角色的可能性也不能排除。第一,依旧说支持者所主张的,有关子思和孙叔敖的证据同样有效,毕竟来自地方性传统的这些证据以及芍陂有孙叔敖庙存在这两点,被人提及是在孙叔敖死后约七百年。第二,在讨论子思可能是何人、是何时人的议论中,其头衔“大夫”的意义遭到忽视。春秋和战国时代,中原诸国的大夫是指卿以下地位的官员,而战国时的楚国或非如此。在楚国一郡或县之首可称大夫。⑤《后汉书》卷92,《郡国四》,第3486页注。因此大夫相似于汉代的太守(例如王景即为汉代太守)。因为是地方太守,因此有责任促进农业,包括灌溉和交通,芍陂也发挥了交通运输的功能。因为子思仅是一名小小的地方官,因此他的名字不见于其他文献记载。在楚国没有证据证明太守一职已经出现,子思墓的位置却在公元前三世纪楚国的境内,意味著子思应是战国时代的人。以上所说虽难确定,但对照孙叔敖说证据之薄弱,似乎不妨姑妄存之,不必将子思的可能性完全弃之不顾。如果《皇览》的记载尚有可取,则将芍陂归源于子思完全有其可能。可是基于先前讨论过的理由,芍陂起初很可能规模甚小,其后随着水利工程技术的进展,逐渐扩大。⑥左言东编《先秦职官表》,北京:商务印书馆,1994年,第408页。左先生据《鹖冠子》“十县为郡,郡有大夫守焉”认为大夫及一郡之长。《鹖冠子》是一本传为先秦的古籍,但完全无法证明此书所说的荐在于当时的楚国。像有些学者批量出,其制或属赵,或属齐,或根本就是一种理想中的制度。相关讨论参 Carine Deroort,The Pheasant Cap Master(Heguanzi):A Rhetorical Reading,Albany:State University of New York Press,1997,pp.18-21,49-52.陈伟利用包山楚简,在一篇较新的研究中指出楚国有宛郡。参陈伟:《新出楚简研读》,武汉:武汉大学出版社,2010年,第一章,第一节“包山简所见楚国的宛郡”,第1-6页。高诱注解“楚僭号称王。其守县大夫皆称公。”在此“大夫”意指县长官。《淮南鸿烈解》卷6,《览冥训》,第2页上。三世纪的孟康又在《汉书》注明“楚旧僭称王,其县宰为公”。《汉书》卷1上,《高帝纪》,第11页。参Melvin P.Thatcher,“Kinship and Government in Chu during the Spring and Autumn Period,722-453 B. C.”Ph.D.dissertation,University ofWashington,2004,pp.229-35.我们认为大约到公元前一世纪,技术的水准、政治的稳定和官员的努力等种种条件成熟,芍陂才具备足以支撑一个庞大灌溉系统的能力。

孙叔敖在芍陂史上扮演精神和意识形态方面的角色要大于实际上的角色。我们几乎可以确定他并没有规划或兴建芍陂,虽然旧说的支持者努力发掘可以用以支持他们既定主张的资料。将芍陂归之于孙叔敖的叙事传统是如何发展起来的,很容易即可看出。他被视为是一位力求改善人民福祉,富于智慧的官员。司马迁将他列为《史记·循吏传》的第一人,赞扬他规劝楚庄王采取对百姓有利的政策,并成为教化百姓的典范。①这是徐士传的看法。参《徐士传》,1986年,第180-182页;参William G.Crowell."History and Tradition: The Origins of Quebei Reservoir",T'oung Pao,待刊。司马迁虽然没有提到他因修建水利而成为循吏,但到东汉他却被视为水利的建造者,②《史记》卷119,《循吏列传》,第3099-3100页。包括受到争议的期思陂-雩娄。不论这一工程是否真的存在过,都被认为与孙叔敖有关联。对孙叔敖的这一个一般理解,反映在公元160年,固始县(离芍陂西北约150公里)县令段光重修孙叔敖庙纪念碑上:③向安强:《试论楚国农业的发展》,《中国农史》2000年第4期,第6页。

楚相孙君讳饶,字叔敖,本是县……其为相布政以道,考天象之度,敬授民时,聚藏于山,殖物于薮,宣导川谷,波(陂)障源泉,溉灌坺泽,堤防湖浦,以为池沼,锺天地之美,收九泽之利,以殷润国家,家富人喜。④徐少华强力证明此碑不是东汉时段光所立,而可能是南朝或隋唐统一后所立。参徐少华,《孙叔敖故里封地考述——兼论<楚相孙叔敖碑>的真伪与文本时代》,第176-179页。虽说如此,碑铭仍可作为传统的证据,证明某些传统存在于立碑之前。

段光以上描述的方式,基本上就是在说芍陂是如何建成的。正如前文提到,这是描述蓄水,一个通常采取的方式。对身家性命依赖芍陂的当地居民而言,为一位著名的历史人物建庙而希冀获其保佑并不稀奇。⑤洪适:《隶释》卷3,钱塘汪氏楼松书屋,1871年,第4页下-第5页上。就算孙叔敖来自固始县或期思,且不曾直接兴建芍陂,⑥拟神化也发生在三国关羽的身上。他死后神化,并被视为战神和商人的保护神。参PransenjitDuara,"Superscribing Symbols:The Myth of Guandi,Chinese God of War",Journal of Asian Studies 47.4,Nov.1988,pp. 778-795.他却是历史上楚国最有名的令尹。早在汉朝前他已被认定为最有功绩和最能干的模范官员,并被公认为卓越令尹的典范。⑦南朝之前,固始县本位在淮河以北,接近现在河南临泉。此地原为寝丘,楚庄王封孙叔敖及其子孙于此。东晋失淮北之地以后,固始南移成为侨县,即今固始县。隋唐统一后,后世学者以为固始自古以来即在淮南。参徐少华:《孙叔敖故里封地考述——兼论<楚相孙叔敖碑>的真伪与文本时代》,第170-175页。孙叔敖在世时,芍陂一带是否已成为楚国的一部分或他事实上与兴建芍陂无关,并不真正重要。由于孙叔敖的成就和声望和他与淮河地域的关系,他被选认作芍陂的保护主是很易于了解的。

“记忆”如何保存,有时比历史的客观和真实性更受重视。将芍陂的初建归功于孙叔敖正是这样的一个例子。孙叔敖和芍陂那样的关联不难想像源发于“民间”。一个故事或传说一旦被民间普遍接受,即可因建庙和立碑而获得确立,成为地方传奇和叙事的一部分。又因不断建庙、立碑和写入地方志“众口铄金造成的缪误”(fallacy of prevalent proof)而使得这个传统不断被强化。⑧William H.Nienhauser,Jr.,"A Re-exaMination of‘The Biographies of the Reasonable Officials’in the Records of the Grand Historian",Early China 16,1991,pp.216-22.孙叔敖旧说传统绵延不绝,是由许多因素造成的:第一,是因为有《后汉书》、《水经注》和杜佑《通典》这样具有超乎地方,较“全国性”学术权威地位的著作提到此说;第二,旧说中的孙叔敖,为此后寿春的官员提供了一个“循吏”的典范,以他为准,即可评断吏治的善恶;第三,孙叔敖因功晋身楚相的叙事也为有心效法的官员提供了一个正面的范例;最后,旧说绵延不绝是因为直到20世纪下半叶一直没有遭遇到任何严重的挑战。

可以和旧说相对照的是为时较晚、有较清楚和坚强证据的另一个叙事传统。它是一个始自汉末战乱,袁术在寿春建立根据地和曹操在芍陂屯田而形成的一个“战略叙事”。这个叙事因公元383年的肥水之战,东晋成功阻止北方戎狄的入侵,保卫了中华文化而达到顶点。⑨D.H.Fischer,Historians'Fallacies,Toward A Logic of Historical Thought.New York:Harper&Row,1970,pp. 51-53.类似此现象的实例,参程涛平,1988年,第140页。在整个南北朝时期,因寿春和芍陂史而产生的叙事成为南宋和后代官员和决策者研究和分析、寻找指引的对象。①多年以前,Michael Rogers 曾有力论证淝水叙事是唐代史家在东晋学者已搭建好的基础上刻意建构出来的。即使 MichaelRogers 之说不确,即使淝水叙事背后没有明显的意图,它此后一直到现代都还是一个有助于地方和国家认同的传奇故事。Michael C.Rogers.1968.The Chronicle of Fu Chien:A Case of Exemplar History.Chinese dynastic histories translations,no.10.Berkeley,University of California Press.pp.69-73.

另一方面,“循吏叙事”因传统旧说得到支持而益形丰富。它变成芍陂地方官员维护芍陂,对抗当地豪强侵吞塘陂沃土和水利资源,在精神意志上最重要的支柱。孙叔敖尤其是循吏精神上的资源和模范

从较大的角度看,循吏叙事也意味著一个冲突。这个冲突从一开始即从根本上威胁着帝国的健全,甚至存在。汉武帝时地方豪强的威胁变得更加严重,于是他强力打击那些谋占土地的豪强。从此打击豪强变成正史和地方志“循吏”传记的一个经常性主题。明代芍陂的情况为这类叙事准备了丰富的素材,而孙叔敖在这类叙事中也有了不同的面貌。早在王充的时代,《淮南子》记载中的孙叔敖就被视为能吏,有能力成为高官。从明代或更早,叙事重点发生挪移,芍陂日益成为孙叔敖勤政爱民的例证,至今这仍是这一叙事的重要组成部分。

在旧说传统里,孙叔敖修筑芍陂的传奇性角色具有无比的坚韧持久性,确实令人吃惊。当1970年代中期,其角色开始受到质疑时,旧说叙事的基础其实十分薄弱。有趣的是在1970年代中期之前,它为什么一直没有受到质疑?旧说不论在地方上,或在“全国”性的学者之间,一直未遭挑战,不能不令人要好奇追问:这样的叙事揭示了什么样的史学传统?又中国人是如何利用历史和史学传统?孙叔敖叙事绝非一个特例,它更重要的意义是可以帮助我们了解更广泛的现象:一个明显漏洞百出的叙事,到底为什么不被质疑近两千年?在记述孙叔敖造芍陂事时,郦道元即十分谨慎地说:“言楚相孙叔敖所造”,特加一表示“据云”的“言”字。但是在传世文献中,如此谨慎的只有他一人。

其后一直要到1970年代,孙叔敖叙事才真正面临挑战。这有两个理由:第一,旧说保存在芍陂当地,无人想要质疑它。即使旧说完全没有被文字记载下来,我们敢说它也会保留在口传之中;第二,这个叙事的“历史真实性”其实不如它所代表的“典范”意义那么重要。旧说成为象征循吏对抗地方豪强的一个典范,这当有助于这个叙事的力量和生存。但是孙叔敖和芍陂创建的关联提供的不限于一个循吏的典范,也是当地百姓感到幸福和自豪的资源。叙事存在的本身实比叙事是否具有历史真实性更重要。一旦故事被当成事实,他们对考证其真实和确切性就失去了兴趣。相反的,一些矛盾和抵触的证据(例如《皇览》、《通典》中的记载)反而会被曲解成为支持传统成说的证据。

到1970年代中期,因为河南小组对孙叔敖和芍陂旧说提出质疑,才形成了一股强大的需求去加强论证旧说的历史真实性,以巩固其传统地位。虽然孙叔敖建芍陂的真实性问题,很快即暴露出来,但在寿春,孙叔敖的叙事如同芍陂一样,仍继续扮演着心理和经济上的重要角色。在当地百姓心中,孙叔敖和芍陂不论在故事或传说里都仍是一体的。不论孙叔敖的角色如何受到争议,当地首屈一指的史家,毫无疑问基于地方情感,仍要坚持维护传统孙叔敖传统的真实性。安丰中学决定出版一本校刊,校刊取名《芍陂风》,“以促进寿春伟大的楚汉文化传统,得以重整,不致中断,并使芍陂文化精神得以与时俱进,继续发扬。”②寿县安丰中学《芍陂风》2010年第3期。http://www.ahafzx.com/include/list_ny.asp?id=5098.

目前,芍陂的经济角色扩大。芍陂原本的经济角色当然是在农业方面,但是孙叔敖叙事现在成为吸引旅游和观光的卖点。它具有的观光潜力可以从寿春当局宣称安丰塘是一文化遗址明白显露出来。寿春人民政府在申请将安丰塘和孙叔敖庙列入省级重要文化遗产保护单位的说帖中,即明白表示如果成为保护单位,将可促进该地对外开放,有助于观光基本建设的发展。如此,这个叙事正印证了“一个国家的过去记忆既须保存,也会成为消费的对象”。③亚历克斯。亚卡力尼口斯称这种现象为“历史的商品化”并认为它妨碍一般人对过去历史有确实的理解。Alex Callinicos,Theories and Narratives: Reflections on the Philosophy of History,Durham:Duke University Press,1995,pp.11-12.而其具有的经久持续性,一旦因地方自豪和道德典型的需要而确立,显然在可预见的将来,仍会因商业的需要而继续得到保障。

K05

A

1009-9530(2013)01-0001-13

2012-08-03

孔为廉(1944-),男,美国华盛顿大学历史系副教授,外交官,研究方向:汉魏晋南北朝社会经济史、史学史。邢义田,男,美国夏威夷大学历史学博士,台湾中央研究院历史语言研究所特聘研究员,台湾大学历史系兼任教授,研究方向:秦汉史与古罗马史。

①此文因1980年的一趟寿县之旅而引发。那时寿县对外国人尚未开放。感谢南京大学外事办章荣春和他的同事的安排。也要感谢历史系的孙述圻,他陪伴并鼓励我。此外,感谢寿春革委会、寿春博物馆筹建单位、寿春水利局领导和同事的慷慨协助。尤其特别要感谢寿春已故的孙剑鸣先生,无私地和我分享他对寿春地区历史和芍陂的知识。在近三十年后,我再访寿春,寿春博物馆副馆长许建强先生和安徽省水利局的何继先生为我花了很多宝贵的时间,分享他所了解的一切。中央研究院历史语言研究所的邢义田的指教和友谊令我感谢和珍惜。他除了翻译此文,还提供我不可多得的资料并强化论证。我也要感谢奥勒岗大学图书馆的罗勃·福尔兴(Robert Felsing)博士帮助我搜集中日文论文。没有他们的协助,这个研究计划根本不可能进行。磊夫教授(Prof.Rafe de Crespigny)曾细读拙文初稿,提出许多重要的批评和意见。杰夫·侯沃德(Jeff Howard)的友谊和指导十分珍贵和令人珍惜。土木工程师汤姆·斯蒙尼阿克(Tom Szymoniak)提供了重要的技术谘询。北京师范大学何兹全教授过去几十年的智慧和宽容,令我感愧于心。本计划初期(1979-1980)曾得“中华人民共和国学者交流委员会”的资助。又2006年,我十分幸运能在台湾中央研究院历史语言研究所担任两个月访问学人。不论如何,拙稿一切错误由作者自行负责。