一枕黄粱纽约梦

2013-03-12康荦邱剑云

康荦 邱剑云

观众走进剧场的时候,发现剧组的技术人员和演员们并没有像往常一样藏在大幕后面,而是在舞台上各自忙碌,调音台试音、视频拍摄检测信号、投影设备调试……当导演黄盈出现在舞台背景幕布上向大家问候时,他的身后是曼哈顿渐渐露出的黎明,在场的观众都显得有些兴奋。

2013年1月21日晚,朝阳9个剧场。新锐戏剧导演黄盈在大洋彼岸的美国,通过网络连线指导了自己的话剧新作《梦行者》的技术合成。这次技术合成还向公众公益开放,整个剧场里面坐满了中学师生、家长,各个大学话剧团成员,以及其他戏剧好爱者。在黄盈出国游学的几个月,《梦行者》都是通过FaceTime、微信等即时通讯工具沟通和创作的。就连接受采访都是通过微信进行,通讯软件的传递延迟加之两地时差,着实让人有种“穿越”之感。“技术的革新让我们实现了很多过去想都不敢想的事情,但技术只是手段,我要做的是通过这些手段更好地进行表达传统。”黄盈说

结束《梦行者》在朝阳9个剧场的演出之后,1月29日到2月3日,黄盈的“新国剧”代表作《黄粱一梦》又将在国家大剧院上演,并受到“2013新加坡华艺节”邀请,将赴新加坡演出。作为一部非常中国同时也非常国际的“新国剧”,《黄粱一梦》已经不是第一次赴海外演出了。2011年法国阿维尼翁戏剧节上,《黄粱一梦》连演24场,为外国观众蒸了一碗地地道道的中国黄米饭。

诞生于一千多年前的《黄粱一梦》提出了一个在今天看来依然十分深刻的设问:什么样的人生是真正值得我们去追求的?是显赫一时的荣华富贵,还是踏踏实实地吃一口安生饭?或许每个今人都会根据自己的人生境遇给出不同的解答,也因此每场演出都是一场今人和古人之间跨越千年的对话。

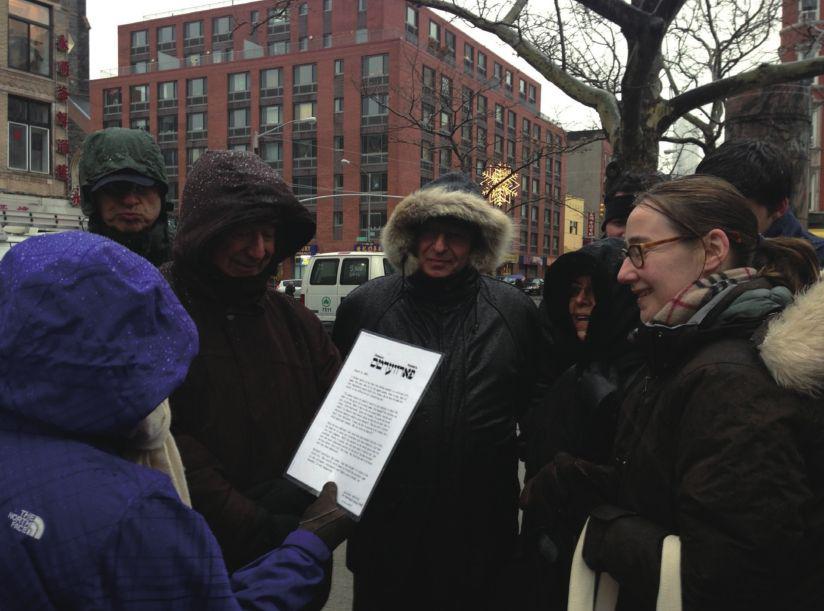

游走美国数月,黄盈用他的相机不停地记录自己看到、感受到的一切,如果说《黄粱一梦》的创作过程把他带回到上世纪20年代的那场“国剧运动”中,那么这次游学经历则进一步印证并丰富了他的“新国剧”文化探索。

“发生在1920年代的‘国剧运动折射出东西方在上世纪的文明碰撞。那是一个美妙的企图把‘新的西方戏剧与‘旧的中国戏曲创造性融合的美学设想——中国人用中国的材料演给中国人看的中国戏。百年后再度审视这场没有成功的运动,作为一个中国创作者,我被深深地触动。”黄盈说。

而身在异乡,看到犹太人对自身文化的尊重,看到西方教堂如何与艺术接轨,包括种种风土人情和生活中的点滴感受,黄盈愈发感觉作为中国的艺术创作者,也要找到自己的根源。

“在世界的大语境中,敞开更广阔的文化胸怀冲破地理学的坐标,用中国的材料演给世界看。从自身的历史和情况出发,站在一个现代的语境中,让古老的中国文明在现代化的进程里发声,不仅是艺术,更是生活本身。”黄盈说。