当代视觉文化的平面化特征

2013-03-08赵阳ZHAOYang广东海洋大学寸金学院广东湛江524094CunjinCollegeGuangdongOceanUniversity524094ZhanjiangGuangdong

赵阳ZHAO Yang广东海洋大学寸金学院,广东湛江 524094 (Cunjin College, Guangdong Ocean University,524094 Zhanjiang , Guangdong)

当代视觉文化的平面化特征

赵阳ZHAO Yang

广东海洋大学寸金学院,广东湛江 524094 (Cunjin College, Guangdong Ocean University,524094 Zhanjiang , Guangdong)

在后现代语境下,时间断裂成了孤立的“现在”,空间则变成了无距离、无深度、无秩序的超空间。伴随着后现代空间意识的凸显,视觉文化也有了新质,呈现出平面无深度感、本我的原初过程、碎片拼凑等一系列的特征。当代视觉文化既是后现代空间性质的表征也是其结果。

视觉文化;后现代空间;审美特征

在美国文学批评理论家弗雷德里克·詹明信(Fredric Jameson,又译作“詹姆逊”,以下以“詹姆逊”名叙述)看来,现代主义文化是一种具有历史感和表征深度的文化,而后现代主义文化则倾向于空间的平面化和纯粹的能指。詹姆逊以一种含混的方式使用“深度”这一概念,他所讨论的深度主要集中在3个方面:视觉深度、历史深度和阐释深度[1]。下面将逐一考察这3种深度在视觉文化中的隐退,以此来揭示视觉文化的平面化特征。

一、 视觉深度的削平与图像的自指性

美国理论家丹尼尔·贝尔认为,从16世纪中期开始到19世纪中期,有两个古典原则控制了大多数西方艺术的审美意向,一个是空间和时间的理性建构,另一个是摹仿。“摹仿说”对西方传统绘画产生了深远的影响,它始终伴随着西方传统绘画的发展,使西方传统绘画以摹仿和再现客观事物的真实空间形态为主要目的,在画布的二维平面上营造肖似现实空间的三维空间幻觉,追求视觉上可信的空间效果。拉斐尔的壁画《雅典学派》可以说是这种绘画空间的经典体现,其构图、人物形象和建筑场景的比例都符合几何学的精确性,构造了稳定、清晰、幽深、宏伟的绘画视觉空间。中国古典绘画虽然不追求对事物的真实空间形态的逼真再现,但也没有完全脱离现实,比如中国古典绘画讲求“丈山尺树,寸马豆人”的事物正常比例,以及谢赫六法中的“应物象形”、“随类赋彩”,都是要求画家的描绘要与所反映的对象有相似性,因而中国古典绘画营造的是在“似与不似之间”的、主观精神与客观物象统一的意象化空间。总的来说,不管是西方传统绘画还是中国古典绘画,其绘画视觉空间都以各自的方式与现实空间保持着一致性的,走的是一条归纳现实空间、依靠现实空间来组织画面元素的创作道路。

西方现代绘画则走上了一条完全不同于传统绘画的道路。被称为“现代绘画之父”的塞尚放弃了传统的再现法则,他认为世界的所有结构是立方体、球体和锥体这三个基本固体的变化,塞尚的绘画空间就是由这三者中的某一个或者它们的结合在平面中组织起来的,塞尚还经常放大后景、压缩前景,把三维空间压扁在二维平面上。塞尚的探索开启了西方现代绘画对传统绘画技法的反叛,后印象派、立体主义、表现主义、新造型主义、抽象表现主义等都摈弃了以透视法构造的空间深度幻觉。在蒙克的扭曲物象和夸张情绪中、在康定斯基的点线面交叠中、在蒙德里安的直角和矩形中,我们已经找不到对客观事物的真实空间形态的摹仿,我们所熟悉的自然和生活世界在其中全然消失了。西方现代绘画不再是自然的仆从,它放弃了相似性,获得了相对于客观现实的自律性,也获得了相对于雕塑和摄影的独立性。

图1 安迪·沃霍的《玛丽莲·梦露》①

如果说现代主义艺术从颠覆透视空间和摹仿说转而表现主观的理想和情感,从而获得了一种内在的意义深度的话,那么,以安迪·沃霍为代表的后现代艺术就在绘画空间平面化的基础上连这种现代主义的深度感也一同抛弃了。以沃霍的一系列丝网印刷绘画为例:首先,形象被“压扁”并重复的平铺在画面上,没有过渡色和立体感,视觉空间深度被削平;其次,画面中的形象虽然取自现实,比如某个明星、某种商品,但却是以他们的照片底片复制出来的,没有所谓的原作和个人风格。詹姆逊认为可以将其看成是无限复制的艺术作品,形象与现实的联系已经在不断复制中被抽空了。詹姆逊曾经指出安迪·沃霍的作品《玛丽莲·梦露》(见图1)中的梦露的形象只是一个符号,与那个真实的好莱坞性感明星没有关系了。再次,主观情感的消逝和内在深度的消失。詹姆逊比较了蒙克的《呐喊》和安迪·沃霍的《玛丽莲·梦露》之后,指出蒙克的《呐喊》(见图2)基于一种肯定主体有内外之分的“表现美学”,从而将内心的焦虑和痛楚透过戏剧性的外在形式传达出来,而在安迪·沃霍的《玛丽莲·梦露》中,由于主体瓦解了,内外二分的深度模式不存在了,也就无所谓内在情感的宣泄和净化了。安迪·沃霍曾有一句名言:“我就在这里,在表面后面什么也没有”[2]。这可以看作为他的创作原则,即画面已经不向欣赏者述说和表达什么了,表面就是它的全部。用詹姆逊的话说就是“一组一组扬弃了内容意义的文本或者摹拟体”[1]441。 如此一来,图像就从传统的“相似性”、现代主义的“自律性”过渡到了后现代主义的“自指性”,它不再需要解释而只能被体验,没有必要深入其中去寻求意义了。

图2 蒙克的《呐喊》①

二 、历史深度的削平与图像的奇观化

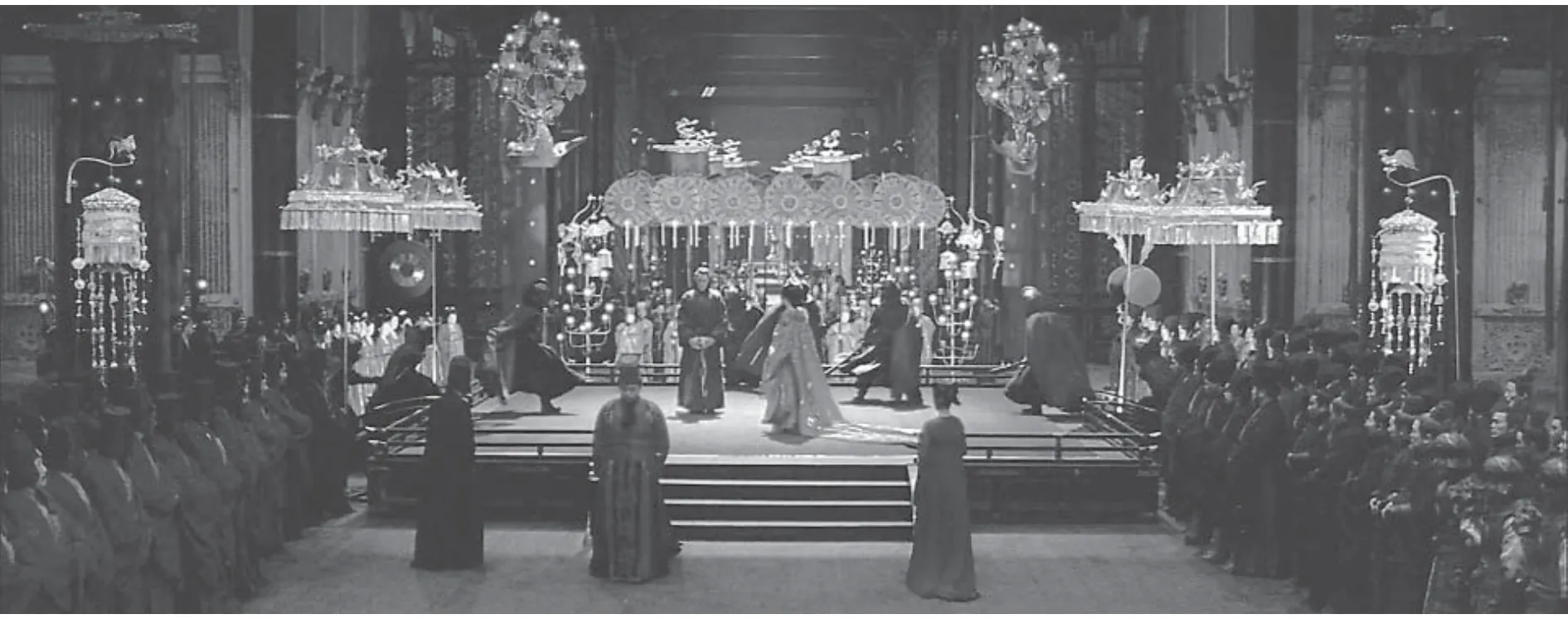

历史深度或者说时间深度的隐退不仅仅在从印刷文化到视觉文化这一宏观的文化变迁中体现出来,从深度时间性到平面空间性的转变也发生在视觉文化自身内部,表现为视觉艺术尤其是电影的奇观化趋势。电影的发展存在一个从叙事电影向奇观电影转变的过程。奇观电影的特点是凸现视觉性而不是叙事性,提供一种超越日常习惯的视觉经验。在20世纪80年代以前,电影是“叙事”的,也就是说当时的电影重视情节和戏剧性,而画面是服务于故事情节的。80年代以后,各种数字图像技术的介入使电影的画面日益精美,也使一些过去无法呈现的场景或无法拍摄的镜头得以现身银幕,奇观不再是叙事的附庸,它逐渐开始支配叙事了。回顾一下好莱坞的历史,不难发现:近几十年来,商业运作下的好莱坞电影在故事情节和叙事手法上几乎都是类型化、模式化的,唯有视觉效果日新月异,从《星球大战》、《泰坦尼克号》到《黑客帝国》、《指环王》以及《金刚》,好莱坞电影的视觉冲击力一步步加强。我国第一部真正意义上的奇观电影是张艺谋执导的《英雄》。树海与箭雨、戈壁与青山、沙漠与绿水、色彩与功夫,这些刻意营造的空间场景和视觉效果组成了《英雄》的奇观世界。之后,我国影坛还出现了《十面埋伏》、《无极》、《夜宴》、《满城尽带黄金甲》等奇观电影。从叙事电影转向奇观电影,从情节和意义转向即时的愉悦和瞬间的快感,从画面为叙事服务到为了视觉效果而牺牲叙事,这一转变过程折射出当代视觉文化的平面化特征,尤其是取消历史深度的倾向。詹姆逊将“历史深度的削平”视为一种根本的浅薄,并认为历史感的愈趋浅薄微弱在两个层面上体现出来,“一方面我们跟公众‘历史’之间的关系越来越少,而另一方面,我们个人对‘时间’的体验也因历史感的消退而有所变化”[1]433。这两个层面都能在奇观电影中得到印证。

第一个层面可以理解为历史真实已经被图像所掩盖,人们越是亲近图像就越是远离历史真实,所得到的不过是海市蜃楼般的幻影。《英雄》、《十面埋伏》、《夜宴》、《满城尽带黄金甲》都不约而同地把故事背景设定在遥远的古代,《无极》虽然是架空的,但其主要元素依然取自古代。中国奇观电影的“复古”倾向,不是为了挖掘历史深度,反映历史真实,而是为了方便制造远离当代人日常生活经验的强烈视觉冲击。对它们来说,历史事件是用来戏说的材料,历史真实则是根本不被考虑的问题。例如,《夜宴》和《满城尽带黄金甲》都选择了五代十国这一历史时期作为故事的时代背景,但其情节又都与历史完全脱离。《夜宴》(见图3)照搬了《哈姆雷特》,《满城尽带黄金甲》移植了《雷雨》,它们跟泛滥一时的梳着大辫子却谈着当代爱情的清宫戏一样,以历史之瓶装当代视觉盛宴之酒。当历史被掏空为一句“故事发生在……时候”的画外音,奇观电影就能摆脱历史真实的限制在其中堆砌大量非历史的视觉效果,这些视觉效果只是为了向观众提供当下的视觉快感,而与再现现实、表达情感、深化主题没有关系。奇观画面甚至游离于整个故事的叙述之外,成为相对独立的自主镜头。摆脱了真实历史情境的束缚和叙事的连续性之后,奇观画面获得了非常大的自由,为随意的时空变换和素材拼贴创造了条件,“‘过去’转变为一大堆形象的无端拼合,一个多式多样、无机无系,以(摄影)映象为基础的大摹拟体”[1]456。在此方面,《英雄》是一个典型案例。它的场景选择大大超出了历史真实的赵国疆域(今山西、河北一带),敦煌戈壁、四川九寨沟、内蒙古胡杨林、广西桂林都被选作为外景拍摄地,来自不同地域的场景共同构成了一个非真实的历史情境,一个虚构出来的、张艺谋式的“赵国”。而那个历史上真实的赵国到底是怎样的,这是沉浸在视觉快感和震惊中的观众所无暇关心也无从把握的,正如詹姆逊所说:“我们只能通过我们自己对历史所感应到的‘大众’形象和‘摹拟体’而掌握历史,而那‘历史’本身却始终是遥不可及的”[1]469。

图3 冯小刚的电影《夜宴》②

第二个层面是指在个人心理中时间连续性的断裂和当下体验的放大和强化。斯科特·拉什在区分“话语文化”和“图像文化”时,曾指出“图像文化”是本我的“原初过程扩张进文化领域”。奇观电影解构叙事带来的断裂感也可以用“原初过程”的扩张来解释,这又可以从两个方面来谈。首先,原初过程处理的是无意识问题,它不像处理意识问题的次级过程那样遵循逻辑与句法规则,时间感或时间秩序在原初过程中是不存在的。叙事电影主要依照次级过程的某种逻辑原则和句法关系来组织画面,奇观电影则倾向于无秩序的原初过程,用一些突然的、强烈的刺激来打断连续性和逻辑关系,让观众“在毫无准备之下面临时间(性)的突然瓦解,当下便把眼前的一刻从一切活动和意念之中解放出来”[1]473,观众对情节的把握不断被突然出现的、具有相对独立性的奇观画面所打断,对画面奇观效果的注意不仅削弱了叙事甚至还不兼容于对叙事的注意。《黑客帝国Ⅰ》中著名的“子弹时间”就是这样一组突然插入的、以炫技和震惊效果为目的的自主镜头,它不是叙事的需要甚至还弱化了叙事的逻辑连贯性,却带给观众难以磨灭的深刻印象。其次,原初过程是本我的思维方式,遵循本我的快乐原则。我国学者周宪认为,在奇观电影中,蒙太奇的叙事理性原则已经转向视觉快感的快乐原则,“奇观蒙太奇不同于叙事蒙太奇,它不再拘泥于叙事的意义句法关系,因此不可避免地转向摒弃叙事而追求影像或场面的视觉奇观及其快感的最大化。这就意味着一个重要的变化,亦即画面的组接更加倾向于表层的、直接的视觉快感,而非内在的、深度的叙事逻辑关系,这就造成了奇观对叙事的解构”[2]254。詹姆逊曾分析过当时间连续性瓦解、“现在”被孤立起来以后,主体就面临着一种势不可挡、极其强烈的感官感受,这种放大了的视觉冲击力正是奇观电影所追求的,它往往在一段平淡的情节叙述之后突然以某种视觉奇观惊醒观众的眼睛,让观众获得瞬间的强烈视觉快感,满足观众渴望行动、追求新奇、贪图轰动的冲动,而严密、完整的叙事逻辑以及深刻的主题和意义就都无关紧要了。

三、 阐释深度的削平与图像的浅白感

詹姆逊认为一个完整的符号包括3个部分:能指(signifier)、所指(signified)和不常被人提及的参符(referent),参符是能指和所指所指明的外在事物。在现实主义那里,能指、所指、参符同时在场,符号和语言指向外在客观世界。在现代主义那里,参符被分离出来并被弃置一旁,符号只剩下能指和所指的结合,并且有它自己的一套逻辑,从而符号本身和文化仿佛有一种半自主性。而到了后现代主义那里,能指和所指分离,同时,参符完全消失。这个时候,成问题的已经不是参符及其代表的客观世界,而是所指和代表的意义,能指不再拥有一个所指作为深度的意义。意义的形成所需要的与真实世界的联系和符号深层结构都瓦解了,意义失去了培植它的土壤,阐释深度就这样消失了。从詹姆逊的这个思路来观照视觉文化,可以得出一个论断:当代视觉文化的图像符号已经不再是能指、所指和参符相融合的三元结构,也不再是能指-所指的二元模式,而是进一步转向了图像的自我指涉,变成了鲍德里亚所说的“拟像”。不管是绘画从相似性到自指性的转变,还是电影从叙事向奇观的转变,都将人们的注意力从图像之外引向图像自身。阐释深度的削平造成了当代视觉文化的浅白感、无深度感,它所能提供的就是“表面”、“当下”、“直接”和“快感”。视觉形象越多,就越是导致意义的衰减、理解的浅薄化,它们最终留给观众的并不是任何深意,而仅仅是具有强烈视觉冲击力的形象自身以及它们的拼凑和组合。

图4 尼尔·波兹曼《娱乐至死》中文版封面③

詹姆逊认为影视与文学的根本不同在于文学的意义是在读者的解读和阐释中显现和生成的,而影视却“拒绝阐释”,只是让读者被动地接受它。文学文本直接呈现在读者眼前的是抽象的文字符号的排列组合,读者需要运用自己的理解、体验和想象对其进行还原,才能构成审美形象。在还原过程中,文学文本这个不确定的、存在空白的“召唤结构”,由读者依据自己的体验和思考对其进行了“填空”和再创造。一个“第一文本”经由读者的再创造产生了无数的“第二文本”,因而“一千个读者有一千个哈姆雷特”。而图像美学则不是这样一种“阐释美学”,它不是“视域融合”而是强制接受。图像本身直接构成审美对象,它无须读者还原,排除了读者的再创造。接受者的知识储备、自我意识、理性判断在图像接受过程中的作用和地位远远不如在文学解读过程中来得重要。影视只提供一种可能性,并将之强加给观众。阅读《红楼梦》时,读者头脑中的林黛玉是“千人千面”,而在观看电视剧版《红楼梦》时,林黛玉就只是演员陈晓旭的形象了。虽然影视可以多次改编,但每次改编也都只能提供一种可能性。在“83版”《射雕英雄传》中,“黄蓉”只能是翁美玲,而在“央视版”《射雕英雄传》中“黄蓉”只能是周迅。电子影像剥夺了读者的想象力。面对电子影像,读者只能被动接受。就像尼葛洛庞帝在《数字化生存》中所说的那样,多媒体的表现方式太过于具体,因此供想象力挥洒的空间越来越少。在这一点上,尼尔·波兹曼《娱乐至死》(见图4)一书的封面图片颇有振聋发聩的意味,画面上一家4口人坐在电视机前,本来很温馨的场面却因为4个人物都没有脑袋而显得有些惊悚。这个封面图片是对当代视觉文化的绝妙揭露和讽刺。视觉文化在很大程度上是一种不需要大脑思维运作的、“即享即扔”的快餐文化。观看影视时,一幅接一幅的图像从人们眼前迅速扫过,观众被图像流动、变换的速度所牵制,他们的思考是被抑制的,甚至是停滞的。影视图像以当下体验取代了掩卷沉思,以具体直观限制了想象空间,以单向传播塑造了习惯于被动接受的观众。总之,主宰视觉文化的是“欲望美学”而不是“阐释美学”,人们在闪烁的荧屏、流动的图像中不断寻找欲望的映射和满足,图像经由欲望控制了主体,而独立的、反思的智性快乐就无从谈起了。

注释

① 图1为安迪·沃霍的作品《玛丽莲·梦露》,图2为蒙克的作品《呐喊》,用于对照后现代主义与现代主义文化的异同,阐述了后现代主义在视觉深度上的平面化:(1)波普艺术倡导者沃霍作品形象上的平面化,异于现代主义及传统绘画的造型特征;(2)后现代主义艺术元素取材于大众传媒图像,艺术创作中取消了手工操作的因素;(3)后现代主义主体形象的符号化,消除了主观情感的个性与色彩,单调重复的画面传达了商业社会中冷漠、疏离的情感.

② 图3是以冯小刚的类型电影《夜宴》为例,论述在商业运作环境下,当代电影的“叙事”逐渐沦为“奇观”的附庸,从情节和意义转向即时的愉悦和瞬间的快感。技术上的视觉狂欢,造成了电影文学叙事性和故事情节的严重压抑,反映了当代视觉艺术在历史文化层面的日趋浅薄和微弱.

③ 图4为尼尔·波兹曼所著《娱乐至死》的封面,画面本是一副温馨的场景:一家4口坐在电视机前共享天伦,但因为4个人物都缺少脑袋,形成了画面的戏剧性冲突。以此图像说明当代视觉文化是一种不需要大脑思维运作的、“即享即扔”型的快餐文化,各类传媒图像以当下体验取代了掩卷沉思,以具体直观限制了想象空间,以单向传播塑造了被动接受,进而突出当代视觉文化阐述深度的平面化特征.

[1]詹明信(即詹姆逊).晚期资本主义的文化逻辑[M]. 张旭东 ,编.陈清侨 ,译.北京:生活·读书·新知三联书店,2003:288-290.

[2]周宪.视觉文化的转向[M].北京:北京大学出版社,2008:9.

Planarization Characteristics of Contemporary Visual Culture

In the post-modern context, time breaks into isolated "now"; space turns into super space without distance, depth, or orders. With the prominent consciousness of post-modern space, visual culture also has a new matter, featuring a plane without depth, original process of the inner self and the scraping together with fragments. Contemporary visual culture is not only the symbol, but also the result of postmodern space.

visual culture; post-modern space; aesthetic characteristics

J05

A

10.3963/j.issn.2095-0705.2013.02.006(0025-06)

2013-03-12

赵阳,广东海洋大学寸金学院艺术系讲师。