论王小帅电影镜头语言风格之转变(上)

2013-03-02杜娟周志强

□文/杜娟 周志强

王小帅自1993年拍摄处女作《冬春的日子》,其镜头语言的运用手法已经有一定的发展。第六代导演和他们的创作,从目前学界的研究状况来看,“第六代”导演的说法早已在1995年提出,可以说创作未兴理论先行。目前的研究多是将“第六代”看作一个整体笼统的分析,而对导演个性的探究比较少。在王小帅导演的研究方面,杭州师范学院学报(社会科学版)在2006年曾发表过一系列新生代电影研究论文,不少人都谈了他们对王小帅作品的看法,但多是对某一部影片的分析,缺乏整体风格的关照。针对王小帅镜头语言风格角度的专著,基本还未出炉。

在学界研究的基础上,本文着眼于王小帅的九部长篇电影(包括《冬春的日子》、《极度寒冷》、《扁担姑娘》、《十七岁的单车》、《二弟》、《青红》、《左右》、《日照重庆》、《我11》),主要从历时的角度研究王小帅二十年以来在镜头语言方面的变化,从摄影和场面调度、镜头运动与剪辑等方面考虑,试图总结从《冬春的日子》到最近的一部《我11》的镜头语言特点,最后简要说明王小帅风格的形成背景。笔者认为,王小帅的电影创作可以《青红》为界,分为早期和近期,早期作品属于体制外创作,而近期转入体制内以后发生了风格转向。从体制外转入体制内以来,镜头语言越来越为人所理解,从90年代的个人书写,转向更“接地气”的创作,但并不代表艺术追求的偏离,而是在艺术与受众间寻得一种平衡,同时从个人的书写转向更具普遍意义和更有共鸣的创作。王小帅个人镜头语言的研究,主要说明导演二十年创作生涯的风格流变,对于探寻“第六代”导演的镜头风格也有重要意义。

一、摄影和场面调度

从现实主义说起,《认识电影》中写道:“写实的电影企图尽量以不扭曲的方式再复制现实的表象,表达与生活本身相似的丰富细节……现实主义者希望他电影中的世界是未经操纵而客观反映真实世界的。”(《认识电影》<插图第11版>,路易斯·贾内梯著,焦雄屏译,世界图书出版公司2007年版,2页)王小帅以其平静内敛的镜头风格,着眼于普通人或边缘人的现实生活,被业内人士归类于“第六代”导演,认定为现实主义风格。书中进一步写道:“现实主义的风格并不醒目……艺术家面对素材时摄影机的运用相当保留。”从这个角度来看,王小帅在现实主义的共性基础上又发展出自己的个性,早期作品中并不会使用现实感强烈的手提摄影,画面呈现一种绘画感很强的现实美学风格,虽然采用第三人称视角,但其镜头语言可以深入角色内心,后期越来越发展为客观呈现或限知视角,现实主义风格越发明朗。

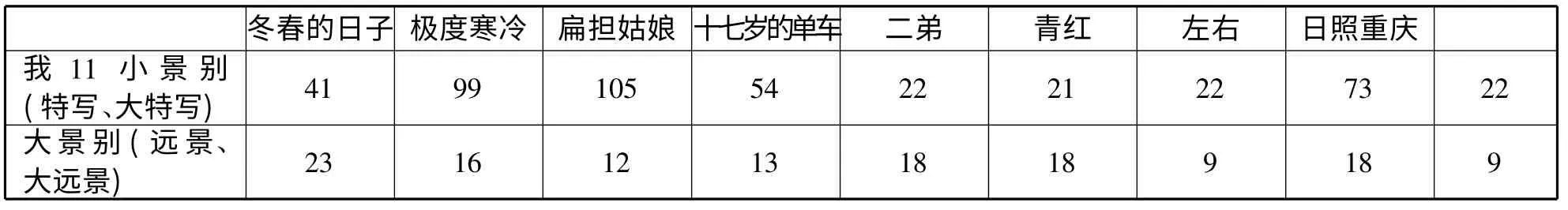

在景别(关于景别镜头的统计,按不同统计标准,数据结果有一定差异。本文按《认识电影》第9页中的界定,表中小景别的统计包括特写和大特写,大景别的统计包括大远景和远景。中景不在统计范围内,由于中景最重功用性,在现实主义影片中使用频繁,而对导演个人风格的展现不太明显)方面,大景别和小景别的使用情况如下:

表格1 景别

由以上数据可见,王小帅偏好使用小景别,特别是在早期,特写是使用成为观影时容易发觉的一个特点。原因可以从以下几个方面考虑。首先,王小帅的影片以室内景居多,缺乏景深的情况下经常使用镜子来加强景深,更不易使用远景。其次,鉴于影片拍摄经费的困难,维持一个较大的布景有更高的经费要求,这个尴尬的现实也是原因之一。最重要的一点,特写的重要作用之一就是情感的表达和渲染。笔者认为早期的王小帅电影尚且带有浓重的学院痕迹,受西方影片的影响很大,比如法国新浪潮和意大利现实主义影片。摄影机代表观者的眼睛,特写就代表了观众与演员的距离,面部的大特写深入了角色内心,用于抒发情感,加之讲述人的画外音和无声源配乐的使用,如此一来,摄影机就不再是保持冷静客观的记录,而是用它的镜头语言达成了与观众的沟通,带有了主观色彩。

在近期的作品中,特写和大特写的使用已经越来越少,仅有的特写多是景物特写,用于强调需要观众注意的叙事细节,而与人物拉开适当距离。摄像机与人物的距离保持在全景到中景,使事件自然呈现。这一点在《青红》中尤为明显,它取消了早期影片偏好的小景别特写,以中景为主,不介入人物内心,镜头语言客观。影片中的青红是失语的,中景的使用,一方面延续了现实主义风格,另一方面,以人物内心的不直接显露来说明青红的失语,凸显人物表面平静内心不得言说的生存状态。特写的大幅减少正是王小帅转入体制内电影制作的显著特点之一。

近期作品中的《日照重庆》是一个例外,影片中父亲面部特写的大量使用,一方面,该片是以父亲为视点进行叙述的,摄影机唯一可以深入的就是父亲的内心,特写对于表现父亲失去儿子以后在寻找过程中的复杂情感有很明显的作用。另一方面,这是一部反映父子情感的影片,拍片期间王小帅导演的父亲去世,那么影片中不同于往常的强烈的抒情风格,是否也是导演个人感情卷入的结果。

在拍摄角度方面,拍摄角度主要有五种基本镜头角度,即鸟瞰角度、俯角、水平角度、仰角、倾斜角度。其中,俯角类似于全知观点,动作感比较缓慢,适宜沉缓、呆滞的意义。(《认识电影》,前揭,15页)王小帅非常偏爱用全知视角或客观叙事,所以影片中多出现俯拍镜头,也印证了其现实主义风格。

表格2 俯拍镜头(关于俯拍镜头的统计,本文中俯拍镜头采用了一个宽泛的概念,即包括了极端容易辨识的俯角和接近水平镜头的微俯拍,标准如画面中出现大部分的土地或地板(《认识电影》13页),地面占据画面的二分之一以上即计入俯拍镜头。)

上表中,《冬春的日子》和《极度寒冷》属于讲述人叙述的全知视角,其余四部影片属于取消叙述人,由摄影机自行呈现故事的客观叙事,片中出现的大量俯拍镜头以及水平镜头都是呈现故事的客观元素。

其余的三部影片,即《扁担姑娘》、《日照重庆》、《我11》,由于采用片中人物的角度来叙事,影片中出现大量人物视点镜头。如,《扁担姑娘》中有45个仰拍镜头,由于讲述人冬子是从农村来到武汉做“扁担”,他视角中的武汉是一个大城市,仰角中包含了对城里人的好奇和羡慕,同时包含难以理解、难以融入的感情。《我11》中有61个仰拍镜头,由于全片从11岁“我”的视角展开,孩子的身高看大人的世界,主观镜头就出现大量仰角。

鸟瞰镜头和倾斜角度属于非常规视角,暴露摄影机的存在,在现实主义影片中使用很少。但是仍然可以从王小帅的影片中找到例子。鸟瞰镜头,如《日照重庆》中,父亲所能看到的儿子的影像只是网络上找到的超市摄像头记录下的模糊视频,摄像头的视角是鸟瞰镜头,而在之后保安、超市服务员、医生、小文的多次讲述中,父亲一遍一遍地将讲述人的描述与摄像头的影像叠合在一起,于是鸟瞰镜头发挥了其镜头语言的功效,录像中的儿子不像一个凶残的罪犯,反而显得无力和渺小,从而更符合一个父亲视角下儿子的形象,冲淡罪犯的身份。

倾斜角度的镜头,例如《扁担姑娘》中至少出现了7处倾斜角度,首先,倾斜角度非常适宜描写暴力场面,1分15秒处,高平被城里人打晕,钱被抢走的一段,以及44分55秒处,高平追赶城里人的一段跟拍,都是用倾斜镜头加强了速度感,以营造暴力场面。其次,一些反映冬子视角下的武汉的镜头也出现倾斜,可以理解为一种城市边缘人的不稳定感,生活的不稳定如城市中的浮萍,难以扎根。

镜头的使用方面,除了现实主义导演最常用的标准镜头,望远镜头也时常出现。例如,《二弟》中47分14秒处,二弟被要求在学习班上讲话,前景是二弟沉默的侧脸,背景是一片模糊的人像,焦点在二弟,可以看作一个望远镜头。人群在谈论偷渡到国外之后的富裕的生活,语气中充满了向往;二弟作为一个偷渡又被遣送回来,父子不能相认,境遇悲惨的反面典型,本来是要来教育群众不要偷渡。此时,焦点把二弟和背景的人像区分出来,二弟的复杂心情与众人的憧憬心情形成对比,二弟的沉默与众声喧哗形成对比,学习班成为苦涩的讽刺,望远镜头的使用起到了很好的暗示作用。

图1

王小帅善于使用变焦的技巧,通过长焦距镜头的调整来指导观众的视线。例如,在《极度寒冷》中,影片30分钟处,学校里一名女学生跳楼自杀,摄像机使用齐雷的视点镜头,隔着窗户目击众人救护跳楼者,此时人群是实焦,窗户栏杆是虚焦,随后镜头向后拉,下降,变焦,焦点移至室内,镜头移到齐雷的特写,镜头中的齐雷显得激动和痛苦,半张脸隐没在黑暗中。此时人群的嘈杂声与音效的叠加使用,营造了紧张感和压迫感。导演用焦点的变化,使跳楼者和齐雷自己进行对照,反映角色内心对艺术和生命的不确定感和没有出路的强烈痛苦。变焦技巧在导演近期的片子中仍然使用,不过其作用已经从早期反映抽象人物心境的风格化手法转变为反映日常对话。例如,《左右》中影片45分45秒处的长镜头,枚竹提出要和前夫再生一个孩子来救禾禾,此时焦点在枚竹处,人物表情平静语气平静,内心果决。枚竹的主要意思表达结束,出现变焦处理,焦点转向老谢,人物表情痛苦语气沉重,内心复杂。用变焦处理拍摄人物对话是电影中很常用的手法,很适合故事片。

图2

光的使用方面,王小帅早期的影片采用自然光和风格化打光结合的方式,早期影片有多处使用象征性的灯光。首先,非自然光的出现可以用来抒情,从而暗示影片主题。在《冬春的日子》中,由于使用黑白胶片,光的层次感比彩色片更加分明。影片40分处展现男主人公冬画画的场景,产生曝光过度,使冬的侧面特写被高亮的光笼罩,加之吸烟造成的烟雾,使得人物处于朦胧的氛围当中,人物沉浸于自我世界,不与观众沟通。此时的画面是朦胧多义的,以此反映艺术从业者复杂的内心世界。其次,非自然光有象征作用,暗示人物命运。《极度寒冷》中很多处,人物都处于黑暗之中,47分处,齐雷和邵云去找一位老先生算命,算命的场所是一个半地下室,齐雷走向黑暗的地下,而黑暗本身就有死亡的象征义。在算命的过程中,窗外的一缕阳光映在邵云的脸上,齐雷和算命先生都坐在黑暗中,通过对话可以知道算命先生的劝导正是暗示齐雷走向死亡,而邵云是希望齐雷放弃自杀念头的,因而光的明暗间接揭示了人物关系。第三,非自然光也可以暗示导演态度。比如,《扁担姑娘》中(影片1:07:52),这是一个经过设计的镜头,采用仰拍的角度,警察和强烈的灯光处在画面的中心,凸显国家机器的严正态度。左方的摄影机和右方的记者代表公知的态度,尽管女记者采访的口吻似乎是理解的,但冷漠的摄影机依然使被采访对象无处可躲。在阮红的正面特写中(1:08:30),强光产生的过度曝光效果,小于个人距离的拍摄景别,都能传递给观众压迫感。在这里王小帅的镜头并不是客观的,而是通过镜头语言明显暗示了导演的态度,传递出对阮红的同情。

图3

象征性灯光的使用从《十七岁的单车》开始大幅减少,到拍摄《青红》以后,已经基本不再使用风格化的打光方式,完全采用自然光,更贴近现实主义风格。

色彩的运用方面,第六代导演普遍采用比较暗淡的色彩,让画面呈现平静内敛的风格,也表现人物的宿命感和悲剧性。但这种偏好也不是一成不变的。《冬春的日子》是王小帅刚走出校园不久的作品,带有浓重的学院痕迹,采用黑白片拍摄。在早期,黑白被认为最适合现实主义电影,而彩色片带有表现主义的含义。此外,黑白灰的世界用来表现冬和春单调的日子和边缘化的生活也极为贴切。《扁担姑娘》和《二弟》,也许由于两部片子都和水有关(前者是武汉的江水,后者是偷渡者面对的大洋),它们都以灰蓝色调为主,全片回荡着江水一样的忧郁,表现边缘人浮萍式的飘摇,前路的未知。其中《扁担姑娘》由于涉及大量夜景戏和歌舞厅等特殊室内场所的戏,用不同的灯光效果营造了更多样的色彩气氛。比如歌舞厅中粉色光和绿色光的使用,增添了特殊场景的暧昧色彩,这种情况下阮红的登场,对冬子更产生了极大的吸引力。到《青红》之后,这些风格化的打光法和色调逐渐趋于淡化,回归了现实主义。尽管《青红》和《我11》采用了消色处理,但这是因为事件发生在连天阴雨的贵阳,没有阳光的天气更贴近当时的生活场景。与此同时,王小帅的电影不再沉浸于灰色暗淡,观众可以看到《青红》中青红所穿的红色毛衣以及事件的导火索——红色的高跟鞋,消色画面中扎眼的红色是亮丽的青春却也是最受压抑的青春。《左右》中结尾处大红的床单象征着情欲却也是一种救赎,一次挽救孩子生命的希望。《日照重庆》的结尾,父亲回到日照,妻子和小儿子在海滩上等他,日照的色调终于变得明快,不复重庆的阴沉,影片的结尾因此又看到光明。

王小帅影片的场面调度中有一个非常显著的特征,就是对景框运用的偏好。导演喜欢将人物局限在门框、窗框、栅栏等镜头之内的景框中,对此笔者做了一个统计。

表格3 景框

这样一个小技巧,在每一部影片中都有出现,原因可以从两方面来看。首先,王小帅的电影多使用室内景,门框、窗框、栅栏等道具出现频率非常高,而且在表现人物的视点镜头时经常出现“隔着门窗望去”的情景。其次,门窗等景框可以分割画面,反映人物之间的微妙关系或心理隔阂。例如,《左右》(1:34:42),枚竹和肖路准备再生一个孩子,两人尴尬之际肖路接到妻子的电话,枚竹到隔壁回避,此时采用广角镜头,门框分割画面,二人相背,反映两人的尴尬心境。最后一点原因,景框的隐喻,正是人物总是处于门窗等景框的禁锢之中。王小帅偏爱塑造不能把握命运的人,他们的人生常常受父辈控制或受时代局限,他们的反抗微弱而无效,只能接受时代安排的结局。这点在《青红》中尤为显著,青红具有王小帅电影主角的性格代表性,不能主宰自己的命运,呈现一种失语的状态。导演为塑造青红备受压抑的状况,在场面调度上更多的使用了景框,即人物总会被圈禁在门框或窗框之中,且前景总有很多景物遮挡,描述人物在层层禁锢中的压抑。

图4

总体来说,王小帅的摄影风格是现实主义的。具体可以分为早期和近期,早期还时常运用一些偏向表现主义的手法,如,鸟瞰镜头、非自然光、黑白色彩等,其摄影手法是多样的。其多样而略显晦涩的表现手法可以理解为王小帅在体制之外的各种尝试,已经受到了很多国际电影节的肯定。近期的王小帅随着个人阅历的增长和转入体制内制作的影响,其风格越来越“接地气”,无论是水平和俯拍镜头,还是自然光与色彩,都是更贴近观众的,其电影语言越来越容易为人所理解,出现明显的回归观众回归票房的趋势。