基于IPv6的物联网应用探索

2013-02-28周开宇

周开宇

(中国电信股份有限公司北京研究院 北京100035)

1 研究背景

近些年,物联网技术的发展获得了国内外产业界和研究机构的高度关注,我国在“十二五”科技规划中也对物联网技术的发展给予了重视,并通过各类政策和项目积极推进物联网技术的发展。作为重要的信息化技术手段,物联网技术当前的发展目标已经脱离了简单的传感网和电子标签范畴,整个世界都在期待借助物联网技术构建智慧、高度信息化的地球。物联网可实现物与物之间的信息互连,并支持基于互连实现智慧的调度和服务。据分析,物联网产业将带动数万亿的市场。物联网最基本的功能是提供“无所不在的连接和在线服务”,物联网应用已经覆盖了广泛的领域,包括在线监测、定位追溯、报警联动、指挥调度、远程维保等[1]。

作为一个新兴的基于互联网的技术产业,在发展物联网服务的过程中,业界已经遇到了一些问题,最突出的表现为如下两个方面。

首先,物联网的发展遇到了端到端服务的难题。物联网提供的是在线服务,对于一个物联网终端,应当能够随时从另一个终端访问其所提供的信息。然而,由于当前互联网广泛使用了以NAT(地址转换或翻译)技术组织的私有网络,在实际使用中,无法实现在需要穿越NAT的场景中从一个终端访问另一个终端。虽然STUN、uPNP、PCP等技术已经被提出并较好地解决了上述问题[2],但物联网服务的实现成本、业务部署以及管理都因此变得更加复杂,用户的体验也变得较差。

其次,物联网应用的发展带来了比较严重的网络容量冲击。互联网是基于人使用PC终端设计的,但物联网技术使得在互联网上可以连接各类智能物体,智能物体的数量是人的数量无法比拟的。其实,远在物联网技术发展引起容量冲击之前,随着各类服务和终端的开展,互联网已经体验到了容量限制,2011年2月ICANN已经宣布IPv4地址耗尽[3]。

作为未来互联网发展的基础技术,IPv6的商用和推广将显著改善物联网的发展环境,促进更多符合用户要求的创新应用产生。但作为一种颠覆性的基础技术,IPv6应用涉及网络、平台、终端多个环节的改造升级,任何一个环节不能支持IPv6均将使得IPv6无法应用。考虑到IPv4的部署范围及各部件改造的复杂过程,可以预见IPv4和IPv6还将并存很长一段时间,而随着各方面力量的推动,这种双网并存的过渡期已经启动。正是在这种环境下,本文将从应用角度探讨对IPv4/IPv6过渡网络环境的适应和准备,特别是从物联网应用角度分析技术选择和方案,并介绍相关应用探索。

2 技术分析

2.1 应用需求

在应用中,对利用IPv6技术构成挑战的主要是IPv6的一体化部署要求,即前文提及的必须在网络、平台、终端中同时部署IPv6技术。为了解决在现有网络中应用IPv6的技术难题,研究者们提出了很多过渡实施方案,以使得IPv6的实施能够以渐进方式部署,逐步替换现有IPv4网络,并最终完成IPv6升级。这些过渡技术大致可以分为3类:NAT技术、隧道技术、双栈技术[4]。

对于应用而言,在IPv6过渡期间并不关心网络内部的变化,仅关心与应用相关的网络界面变化后的应对措施。对于当前的物联网应用,一般由物联网终端(以下简称终端)、物联网应用平台(以下简称平台)及物联网应用客户端(以下简称客户端)3类实体构成。物联网终端负责感知信息的采集,采用云计算模式的应用平台进行分析和智能处理,应用客户端向用户呈现应用能力。因此,物联网应用需要考虑的是,平台、终端和客户端的网络界面可能有一天会由IPv4改变为IPv6,在此种情况下,应用应采用何种技术方案。

应用在考虑所采用的过渡技术时,需要考虑的问题包括如下几个方面。首先,为适应过渡而选择的方案应该是易于实现的;其次,采用的方案应当能够充分利用IPv6技术带来的新的网络优势;第三,采用的方案应当不需要过多不可确定的网络配合,可以独立实施;第四,应当避免过渡技术带来的复杂管理要求,避免因过渡技术的引入构成新的故障点;最后,应当根据自身情况,尽量避免为引入过渡技术而进行过多的仅具备短期价值的改造投资,如仅在IPv4和IPv6网络混杂情况下有效的工作量过多的技术方案。

2.2 技术选择

NAT技术可以分为两个基本类别:一类是IPv4私有地址到IPv4公有地址的地址转换NAT技术(或称为NAT44);另一类是IPv4与IPv6地址之间的转换技术,如NAT-PT、NAT64、IVI等。地址转换技术基本不能作为一种为迎接IPv4/IPv6过渡而实现的实施方案,更多的是应用在地址受限的现实网络中的部署方案,或者在部分区域网络界面暂时未能升级到IPv6而实施的过渡措施。NAT技术仅能够解决地址不足问题和已部署IPv6私网但公网未升级至IPv6时私网的联网问题。NAT技术的应用本身会使得网络结构复杂化,并影响应用对终端的管理控制能力。对应用而言,采用NAT基本无法得到能力提升,仅是条件限制下不得不采用的一种解决措施。

隧道技术是将一种协议的数据报文封装在另一种协议的数据报文中传输,是连接“孤岛”的有效方法。隧道类型有很多种,包括6PE、6VPE、手工隧道、GRE、L2TP、6over4、4over6、6to4、ISATAP、Teredo等,不同类型的隧道技术可以用于不同的应用场景。隧道技术有一个较大的问题,需要两端设备之间能够良好互通,而实际上各厂商的产品在隧道方面的互通情况并不理想。对于自主部署的应用而言,互通性问题的影响在应用范围内尚可控,但在各个应用信息“孤岛”间部署隧道的成本较高,隧道的维护增加了新的故障点。应用在选择隧道技术时应当根据自身业务特征和“孤岛”间网络情况谨慎选择,技术实现难度较大。

双栈指从用户侧到网络侧同时支持IPv4协议栈和IPv6协议栈。双栈技术是IPv6过渡的基础,虽然本身不能解决地址短缺问题,但确实可以在投入比较低的基础上实现对于IPv4到IPv6网络环境转变的支持。IPv6和IPv4技术当前在网络识别、业务发现等方面已经积累了完善的技术基础,因此双栈的实现对于应用服务的部署和管理带来的困扰几乎可以忽略。而随着操作系统的成熟,当前大多主流操作系统已支持双栈,应用支持双栈所需要解决的主要问题仅在于自身系统设计。而在设计过程中也可以充分利用模块化积累,充分降低部署双栈的代价。

整体而言,对于物联网类应用和大多数的其他应用,为迎接IPv6而在平台、终端和客户端等几个层面采用双栈技术,是一种简便且低成本的IPv6应用部署方式。

2.3 应用方案

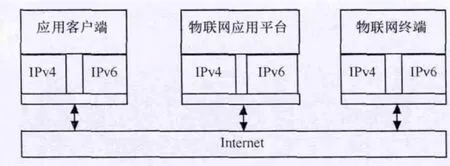

图1示意了应用双栈后的物联网应用服务架构。应用双栈后,需要物联网应用的3类实体均在网络界面之上实现IPv4和IPv6两类协议栈。终端和客户端根据自身所处的网络环境选择使用IPv4或IPv6协议栈,平台必须同时激活IPv4和IPv6协议栈。实际应用中可能有如下几种场景。

·终端IPv4、客户端IPv4,应用对终端的管控和用户的服务均通过IPv4技术实现。

·终端IPv4、客户端IPv6,应用对用户的服务已经可以利用IPv6技术。

·终端IPv6、客户端IPv4,应用对终端的信息收集及管控可以利用IPv6技术。

·终端IPv6、客户端IPv6,应用可以全流程应用IPv6技术。

图1 应用双栈的物联网应用服务架构

3 应用及效果

以上分析了应用在适应IPv4/IPv6过渡环境时的技术选择,基于双栈的物联网应用服务架构被应用于智慧农业服务中,完成了相关IPv6技术的改造。智慧农业通过在大棚、温室、仓储、鱼塘等农业生产环境中部署光照、温湿度等传感器,喷淋、卷帘等控制器以及摄像设备,利用中国电信有线/无线网络传输,使管理者可以随时随地利用3G手机或PC机查看和管理农业生产现场环境,实现农业生产管理的远程化、自动化、智能化[1]。近年来,中国电信凭借其在运营世界最大的CDMA网络和宽带网络过程中丰富的技术积累,积极参与三农领域的信息化建设,在农业综合信息服务、农业生产和管理信息化等多个领域持续投入,取得了丰硕的成果。然而大量发展智慧农业类的物联网服务对于IP地址存在大量需求,在IPv4环境下仅能通过NAT方式部署,业务的部署和管理均比较复杂,用户接受度低,运营商本身对于业务规模推广的资源支持也较弱。

针对智慧农业业务发展中的瓶颈问题,中国电信在湖南省农业厅下属的湖南省优质果茶良种繁育场进行试点示范应用,建设了国内首个基于IPv6的物联网应用。该应用充分利用IPv6技术的优点,在传感网侧采用了基于IPv6的低功耗组网技术6LoWPAN,各种传感和控制量通过6LoWPAN传输至支持双栈的移动网络网关设备,可以在具备IPv6环境的移动网络中实现全IPv6的数据采集和远程控制。在手机客户端侧,该应用也通过合作研发完成了数款具备双栈能力的手机终端,并在手机终端上研发了双栈手机客户端,成功打通了智慧农业应用基于双栈的应用整体部署的各个环节。

双栈技术在智慧农业应用中的应用对于业务的推广有良好的推动效果。在黑龙江佳木斯建三江前进、胜利、七星等多个农场建立了农业物联网项目基地,进行了“智能农业大棚”应用试点,并在黑龙江859农场完成“智能灌溉”应用试点。截至本文完成,中国电信依托其基于IPv6的智慧农业应用服务已经先后完成浙江“智能水产”、北京“天润草莓园”、山东“智能蘑菇大棚”、陕西杨林“智慧农业”等各类应用服务,实现了数千标准监测点的服务和管理。

基于IPv6的智慧农业应用服务不仅突破了既有网络现状对业务应用的束缚,该应用服务规模的成功发展也为社会带来了大量增量财富。黑龙江农垦的用户反映,“通过(智能大棚)系统的实施,大大减少了农业现场管理人员的投入,同时有效提升农作物壮秧率5%~10%,水稻的亩产量增加6%左右”。浙江的智能水产养殖客户也表示,蟹/鱼苗的活性、存活率和亩产量,与投入前相比提高了10%~15%。通过这些农业信息化项目的实施,中国电信也拓展了农业合作市场,2011年开始在黑龙江启动商用智能大棚规模部署推广,迄今已发展数千大棚。

1 江志峰,周开宇,封顺天等.智慧农业——信息通信技术引领绿色发展.北京:电子工业出版社,2012

2 鲁敏芳,胡伟中,何建东.基于PCP的TCP NAT穿越的研究与实现.西南大学学报:自然科学版,2009,30(11):131~136

3 孙琼,解冲锋.CP/SP向IPv6演进的研究与实践.中国通信学会信息通信网络技术委员会2011年年会论文集(上册),2011

4 孙琼,江志峰,陈运清.IPv4向IPv6过渡技术标准综述.电信网技术,2010(6):25~30