下一代互联网与IPv6

2013-02-28蒋林涛

蒋林涛

(工业和信息化部电信研究院 北京100191)

1 下一代互联网

互联网以IP网为其基础网络,目前电信网与所有的大小专网(包括军网,大、中、小型企业网,工业控制网等)都建立在IP网之上。业务系统和各种应用也实现全面IP化,IP网已经是国家的信息基础设施。40多年来,互联网取得了长足的进展,但其进展主要在业务和应用方面。在网络(IP网)技术方面,40年来,尽管局部修改不断,但没有实质性的改变,IP网存在严重问题,已经成为发展的瓶颈。

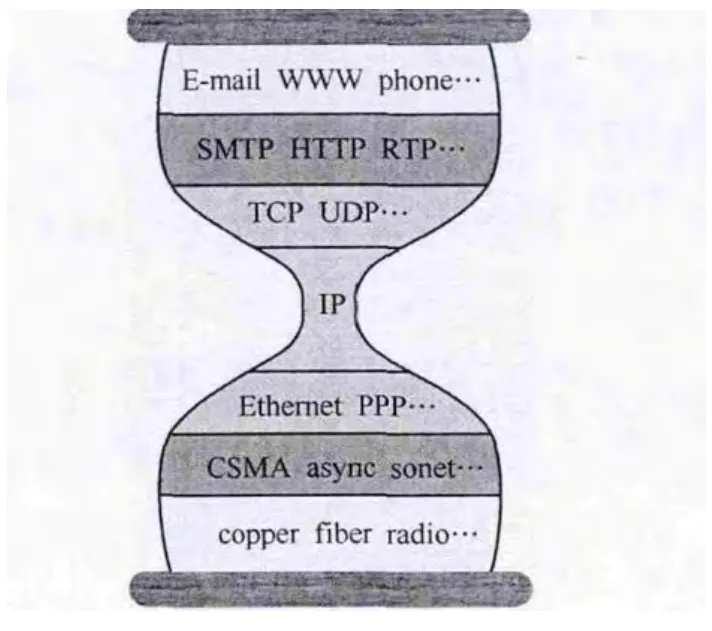

图1是一张引用得十分广泛的图。它形象地指出IP网已经成为发展的瓶颈,是下一代网络必须攻克的难关。美国国防部在2000年下达了对下一代互联网新体系架构的研究,经过3年的研究,在它的最终报告中明确提出,现有的互联网已经不能适应未来发展的需要,必须设计新的体系来取代它;新的互联网必须解决安全、服务质量(QoS)和商业赢利问题。从2002年开始,各国都将下一代互联网的研究提到战略高度上来。根据多年来的应用与实际,下一代互联网至少需要具备以下几种特质:

·安全可信;

·良好的移动性;

·完善可靠的虚拟化能力;

·网络可管可控能力;

·能够提供服务质量保证;

·良好的可扩展性,可持续发展。

CNGI(China next generation internet,中 国 下 一 代 互 联网)是从我国的国情出发以IPv6为切入点来建设下一代互联网,实际是选择了一个可行的平衡点。IPv6是一个相对成熟的标准,在此基础上研究和发展新的技术,增加新的技术元素来实现下一代互联网。

图1 网络发展的瓶颈

2 IPv6技术

IP网是数据分组网的一种,其唯一的特殊之处是采用了不面向连接的工作方式。不面向连接的工作方式在IP网之前是从来没有被广泛地使用过。就技术而言,它不是创新,只是电信数据分组网(X.25网)中的一种没有被使用的技术(数据报技术)发展而来的。电信数据分组网(X.25网)中可以有两种工作方式:面向连接的工作方式和不面向连接的工作方式。对于当时的实际需求而言,通信的主要方式是点到点的通信,如电话通信、电报通信等,后来产生的电话增值或电信新业务,都是基于CS模式的,对于点到点工作方式的业务,在网络层采用面向连接的工作方式是最为适配的,因此虽然在早期X.25技术中引入了虚电路(面向连接工作方式)和数据报(不面向连接工作方式)两种工作方式,但在1984年后的版本中只剩下虚电路(面向连接工作方式)一种了,而将数据报(不面向连接工作方式)这种方式抛弃了。

TCP/IP是为异机种计算机互联设计的协议,计算机之间的通信是进程之间的通信,是点到点、点到多点和多点到多点之间的通信,面向连接的工作方式是无法适应进程间通信场景的。为了能实现异机种计算机之间的通信,不面向连接工作方式的数据网技术是唯一可用的技术,由于IP网的不面向连接无法保证网络通信的可靠性,为了确保计算机之间进程通信的可靠性,随之设计了TCP(transmission control protocol,传输控制协议)。这就是著名的TCP/IP的来源,可以肯定地讲,TCP/IP的设计者绝对没有想到,它能发展成为全球信息基础设施,从32 bit的地址设计可以看出,TCP/IP的设计者只是为了满足当时的需要。随着IP网越来越大,以IP网为基础网络的互联网的重要性越来越高,IP网是在不断的修改中提高的,这些修改维持互联网的正常运转,从已有的实践来看,它还将继续改下去,但也只能维持互联网的运转,而不可能有本质和实质性的进展。

IPv6是IP网络协议的第六版本,虽然说是第六版本,但IP网络协议至今只有两个版本是有效版本,即第四版本(IPv4)和第六版本(IPv6),因而从IP网来说,IPv6是有别于IPv4的另一个版本。从设计愿望来说,IPv6的确是想设计成新一代IP网络协议的,因为在20世纪90年代,已经明确发现IPv4存在严重的问题,必须要设计新一代的协议(和网络)来取代存在严重问题的IPv4网。当时的雄心很大,要解决的问题是很本质的,如地址问题、安全问题、服务质量问题、移动性问题、网络可感知、可管控问题等。但通过近20年的实践,结果远远没有达到预期的目标。IPv6因其拥有128 bit的地址空间,可以解决IPv4地址空间不足的问题,但由于IPv6在网络组织、网络拓扑体系、路由协议等方面均没有变化,只是对IPv4的简单版本升级,因而IPv6网络无论从网络能力或网络性能上与IPv4网络相比均没有实质性的进步。

IPv6与IPv4在协议层面是不兼容的,因此从IPv4向IPv6演进和过渡是有难度的。IPv4向IPv6过渡的共存和互通技术有3类:双栈技术、隧道技术和翻译技术,其中双栈技术是IPv4向IPv6过渡过程中的共存技术,隧道技术和翻译技术则是IPv4向IPv6过渡的互通技术。

3 我国在IPv6上取得的成绩

我国在IPv6上取得的成绩是有目共睹的,主要有如下几个方面。

(1)建设了世界最大的IPv6网,并拥有世界最多的IPv6用户

在第一、二两期CNGI工程的支持下,我国已经建设成了全球网络规模最大的IPv6网络,目前网络规模和用户规模已近300万,到2013年底规模将可能达到1 000万以上用户数量的网络规模,将超过全世界IPv6网络的网络规模和实际用户数的总和。

(2)IPv6网络产品具备国际竞争优势

IPv6和IPv4的产业基础是相同的,在IPv4上的产业基础决定了它在IPv6的产业能力。我国在IPv4网络产品(包括路由器、交换机、宽带接入服务器等)方面已经是仅次于美国的产业大国,因而IPv6的产业基础是很好的,我国的产品在CNGI示范网络中得到了实际部署验证,更进一步提升了我国IPv6的产业能力。完整的技术研究积累和产品能力储备,各厂商可在短期内推出IPv6产品,IPv6网络产品具备国际竞争优势。

(3)已形成国内的IPv6标准体系

我国IPv6标准化工作在2001年全面启动,由中国通信标准化协会(CCSA)具体负责,已经完成和正在制订的标准有80余项[1],已形成较为完善的IPv6标准体系。目前在过渡技术标准方面取得了一定的突破。总体来看,我国IPv6标准整体上仍处于跟随国际标准的地位,IPv6标准进展与国际标准基本一致,在过渡类标准方面有创新,主要在IPv4向IPv6过渡中的隧道和翻译技术上。

(4)主导IPv4向IPv6过渡的互通技术和标准

IPv6与IPv4业务能否互通将是IPv6能否发展的关键。我国是目前拥有全世界最大的IPv6网络的国家,到2013年底我国IPv6网的规模将会比全世界IPv6网规模的总和还要大。由于应用和发展上的迫切性,我国在IPv4向IPv6过渡的互通技术上下了很大的功夫,投入了很大的力量,取得了成绩。我国是国际上IPv4向IPv6过渡中互通技术和标准的主导国。

4 若干问题的讨论

在下一代互联网的发展中,有若干问题是需要研究和讨论的。

(1)IPv6是下一代互联网的起点,但还不是下一代互联网

下一代互联网的主要目标应该是解决这一代互联网存在的问题,实质性提高网络能力和性能,保证互联网的可持续发展。为此下一代互联网至少需要具备:安全可信、良好的移动性、具备完备的虚拟化能力、可管可控,能够提供服务质量保证、良好的可扩展性,能够保证互联网的可持续发展。这些问题不解决就不是下一代互联网。IPv6是一个相对成熟的标准,在此基础上可以通过增加新的元素和机制来实现下一代互联网,因而IPv6是一个很好的起点,目前的IPv6网还不是下一代互联网。

(2)IPv4和IPv6的业务长期共存将是必然的

IPv6并不能提供完全有别于IPv4业务的新业务,庞大和种类繁多的IPv4业务,在相当长的一个时间段内还将是IPv6的“杀手级”业务(“killer application”),因而IPv6业务能否与IPv4业务顺畅地互通将是IPv6能否发展的关键。我国在IPv4向IPv6过渡的互通技术上下了很大的功夫,投入了很大的力量。隧道技术和翻译技术是IPv4向IPv6过渡的互通技术,目前均有很多变种,一般来说每种技术都有它最适用的特定场景。但由于IPv4/IPv6互通是全程全网和端到端的,大量不同的互通技术很难共存于一个网内,如何选择互通技术是至今还难以解决的问题。

(3)发展下一代互联网是重要的国家战略

从国家战略出发,有4大核心问题是必须考虑的:其一是网络资源(网络地址和域名等)的分配权,其二是网络的管理权(网络中的地位、根服务器管理等),其三是核心技术和核心知识产权的掌控,其四是标准的控制、管理和主导权。将IPv4与IPv6相比较,因为我国建设了大规模的IPv6网,对IPv4/IPv6互通的迫切性远高于世界上任何国家,因而在IPv4/IPv6互通技术方面我国是领先的,但核心技术和核心标准仍然是美国严格把控;互联网治理了近10年,结果是越治理,美国对互联网的管控力度越大,IPv6仍将在美国的严密控制下。因此,在发展下一代互联网中必须引入新的元素和新的技术,对美国的技术构成实质性的挑战,唯有这样才能打破美国的“一超”霸权地位。

(4)发展动力问题

发展动力问题也要考虑。至今IPv6的发展是国家主导的,在第一、二两期CNGI工程的支持下,我国已经建设成为全球IPv6网络规模最大的网络。在真正进入市场后,动力问题就会出现,因而在发展下一代互联网时,必须引入新技术,提升网络能力,并提升其创新业务的能力。只有网络能力有本质的提升,由网络构建的业务创新环境和能力有本质的提升,网络才具有真正的发展动力,网络才能真正获得发展的动力。

5 下一代互联网的新技术

在下一代互联网的新技术方面,美国提出的SDN(software define network,软件定义网络)需要引起高度的关注。

互联网的应用迅速发展,但由于一开始的设计并没有考虑到后来互联网的规模会如此庞大,承载的应用会如此复杂,地位会变得如此重要,导致现代的互联网在过重的压力下已经凸显出太多亟待解决的问题,如:

·互联网太危险,恶意攻击、病毒、木马每年造成上千亿元的损失;

·互联网太脆弱,无标度(scale-free)的特性让整个网络可以在精心设计的少数攻击下即宣告崩溃;

·互联网太随意,P2P等应用的出现一度造成各大ISP网络堵塞,严重影响传统的正常访问;

·互联网太迟钝,现代臃肿的路由机制不能支持快速地更新,即便发现问题也无法快速反应,运营商只得忙于扩容。

这一切的问题都隐隐地指向了互联网这个庞然大物最关键的软肋——可控性。缺乏有效的控制措施让互联网这个为服务人类而设计的机器,只能勉为其难地“尽力而为”提供服务。

美国的SDN是GENI项目的一个子项目的成果,该子项目由美国斯坦福大学承担,他们于2007年提出的OpenFlow体系,是一种支持网络创新研究的新型网络模型,该模型通过开放的流表支持用户对网络处理行为进行控制,从而为新型互联网体系结构研究提供新的途径(SDN是建立在OpenFlow体系之上的)。从本质上讲,美国的SDN是一个创新平台,可以用于创建新型的网络,通过对网络软件的设计产生不同的网络体系。SDN技术目前还很初步,体系架构也很简单,由于控制是中心化的,只能用于小规模的网络。从表象上来看,好像它还不能构成下一代互联网的基础网络,似乎它还是遥远的事。但其开放的网络设计体系,是很有活力的,大大降低了网络技术创新的门槛,在3~5年有根本性的突破是可以预期的,其关键在于软件。一旦设计出一个好的软件,它就有可能产生具有突破性的下一代网络,从而在下一代互联网上取得重大的突破,因而必须引起高度关注。

当然对于SDN我国要做的决不是简单地跟随,而是应该对它进行深度的研究和分析,SDN目前最大的问题是控制中心化和用以定义网络的软件还远未成熟,影响了网络的扩展性和SDN的使用范围,这正是我国可以创新突破的地方。

在下一代互联网新技术方面,我国也做了很多工作。围绕《国家中长期科学和技术发展规划纲要 (2006-2020)》制定的发展目标,国家部署了一系列重大科技工程积极推进下一代互联网关键技术研究,包括“863”计划项目“新一代高可信网络”,科技支撑计划项目“可信任互联网”,“973”计划项目“面向服务的未来互联网体系结构与机制研究”、“新一代互联网体系结构和协议基础研究”、“一体化可信网络与普适服务体系基础研究”、“智慧协同网络理论基础研究”和“可重构信息通信基础网络体系研究”等。

其中,我国提出的分组通信数据网(PTDN)是针对目前网络存在严重瓶颈问题设计的下一代分组数据网,具备了下一代分组数据网应具备的能力和性能。PTDN可以与现有的IP网无缝融合,融合后的智能IP网可以有效地解决目前IP网存在的全部问题,有效地提高网络的性能和能力。PTDN可以独立组网,可以建设完全不受美国制约的下一代分组数据网。由于PTDN在设计中已经考虑路由控制与转发分离和对转发设备的软件控制能力(当然协议不是OpenFlow),因此它的简化版本可以构成目前商用的SDN。

1 蒋林涛.互联网引入带来的机遇与挑战.电信科学,2008(1)

2 蒋林涛.未来互联网的承载网络.中兴通讯技术,2010,16(2)