多层螺旋CT最小密度投影联合曲面重组胆道成像对肝门部胆管癌的应用价值

2013-02-27梁萍,方华盛,陈更瑞等

胆管癌分为肝内胆管癌、肝门部胆管癌(hilar cholangiocarcinoma, HCCA)、远段胆管癌3类,其中HCCA指起源于胆管分叉和主肝管胆管上皮的肿瘤,是引起梗阻性黄疸的重要原因之一,因其解剖结构特殊,周围毗邻关系复杂,不同分型的手术切除方式及术后生存率存在一定差异,故要求影像学检查清晰显示肿瘤,准确定位、定性及分型。临床上HCCA的筛查多采用B超,术前定性、分型多采用常规CT或MRI[1],诊断价值有待提高。本文对经多排螺旋CT(MSCT)检查、手术病理证实的21例HCCA患者的资料进行分析,探讨左前斜冠位的最小密度投影(M inIP)联合曲面重组(CPR)胆道成像在HCCA检查中的应用价值。

1 资料与方法

1.1 研究对象 2009-07~2012-10北海市人民医院行MSCT检查拟诊为HCCA的21例患者,其中男13例,女8例;年龄39~78岁,平均(56.2±19.8)岁。主要临床症状和体征:右上腹隐痛、不适、腹胀、乏力、食欲不振、体重下降及进行性黄疸等。实验室检查:血清总胆红素和直接胆红素均升高,甲胎蛋白均为阴性。

1.2 仪器与方法

1.2.1 扫描仪器及成像方法 采用Precedence 16层螺旋CT机,应用Smart Prep扫描程序,分别于注射造影剂后30 s、60 s、180 s行动脉期、门静脉期、平衡期扫描。患者检查前空腹6 h,扫描前30 min口服约500 m l稀释对比剂或水,充盈十二指肠和部分空肠以显示胰头、胆总管下段和十二指肠。怀疑合并胆总管结石者可不服用对比剂,以免密度相近混淆病变。扫描过程中患者仰卧制动、一次屏气平均4.7 s完成,静脉高压快速团注非离子型对比剂碘海醇100 m l,注射流速3 m l/s。扫描范围自右膈顶至肾下极,扫描参数:管电压120 kV,管电流250 mA,层厚5 mm,间隔5 mm,螺距0.984,球管旋转时间0.6 s。将门静脉期图像以

0.8 mm的层厚和间隔进行分解,获得轴面源图像数据并传输至EBW 4.0工作站。成像方法:在工作站选择M inIP功能键,转换成M inIP图像,再利用三维软件在冠状位上行CPR,自壶腹部下方起沿胆总管、肝总管、左右肝管分叉处至肝顶部的走行进行曲面连线重建,最后依据胆管扩张情况及病灶大小,选择适当的投影块厚度,并以曲线为旋转轴心旋转至左前斜冠位,获得同层显示肝内外胆管、肝管分叉部及病变范围的最佳M inIP+CPR图像。

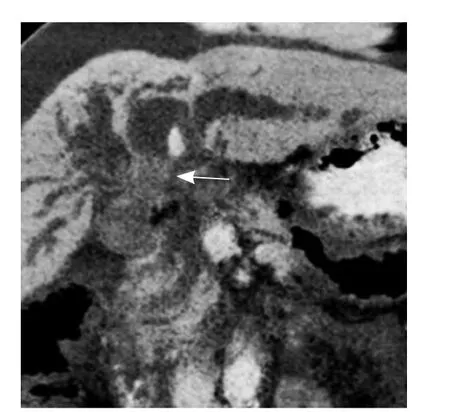

图1 患者男,66岁,Ⅳ型HCCA。胆道成像示肝门区软组织肿块(箭)侵犯肝总管汇合部及左右肝管,肝内胆管扩张,胆总管(箭头)及胰管(星号)管径正常

1.2.2 诊断标准及分型方法 HCCA诊断标准:直接征象有胆管壁增厚僵硬、管腔狭窄、胆管内肿瘤结节及肝门区肿块;间接征象为肝总管及肝内胆管扩张、肝血管受侵、包绕及肝叶萎缩[2]。所有图像采用Bismuth-corlette分型法[3]判断病变类型,按病变部位将HCCA分为4型:Ⅰ型,肿瘤位于肝总管,未侵犯呈“软藤状”或“蟹足状”(图3)。3例左叶局部胆管明显扩张,右叶肝内胆管轻度扩张,并肝左叶萎缩(图4);18例弥漫性肝内胆管扩张,梗阻部位胆管呈截断征。4例邻近肝实质受侵犯,形成软组织肿块(图5),密度不均匀,增强后呈不均匀延迟强化。l例肝门淋巴结转移,l例后腹膜淋巴结转移,3例门静脉分支被肿瘤包绕,1例门静脉缩窄,l例门静脉癌栓;3例合并肝内胆管结石,3例合并胆囊结石,2例合并肝囊肿,4例合并腹水。

2.3 MSCT的定性及分型 与手术病理(含剖腹探汇合部;Ⅱ型,肿瘤侵犯肝总管及左右肝管汇合部;Ⅲ型,肿瘤侵犯肝总管、左右肝管汇合部,并侵犯右肝管(Ⅲa)或左肝管(Ⅲb);Ⅳ型,肿瘤侵犯肝总管、左右肝管汇合部,并同时侵犯左右肝管。

1.3 图像分析 由2名放射科副主任医师采用双盲法阅片,对病变性质及分型作出诊断,并与手术病理(含剖腹探查)及随访结果对比,统计轴位CT图像和M inp+CPR图像的定性、分型符合率。

1.4 统计学方法 采用SPSS 13.0软件,轴位图像与胆道成像的定性符合率比较采用四格表χ2检验,轴位图像与胆道成像的分型符合率比较采用Fisher确切概率法,P<0.05表示差异有统计学意义。

2 结果

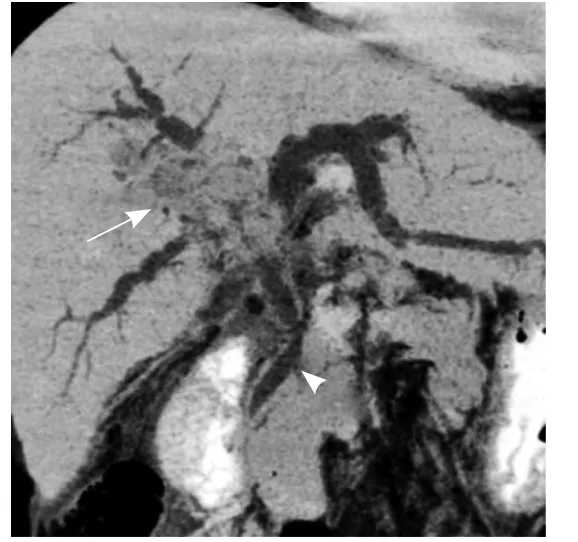

2.1 直接征象 21例中,18例肝门区见不规则形或类圆形软组织密度肿块(图1),边界多不清晰。肿块直径6.1~1.2 cm。平扫15例为低密度,3例未明确显示肿块。增强动脉期13例不同程度的强化,5例无明显强化。门脉期和延迟期16例中度强化,2例轻度强化,以缓慢延迟强化为主,无假包膜征。3例肝门区未见明确软组织肿块,仅表现胆管壁不规则增厚,偏心性狭窄或闭塞(图2),增强扫描管壁不同程度强化。

图2 患者女,70岁,Ⅱ型HCCA。胆管壁增厚闭塞(箭),左右肝管扩张,胆总管未见扩张

图3 患者男,55岁,Ⅳ型HCCA。肝门部肿块(箭)侵犯肝总管、肝管汇合部及左右肝管起始段,肝内胆管扩张呈“软藤状”

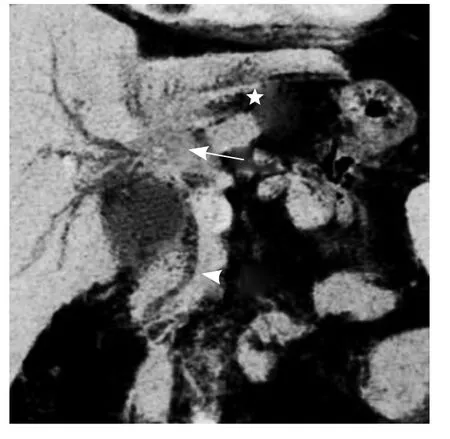

图4 患者男,68岁,Ⅲb型HCCA。肝门部肿块(箭)侵犯肝总管、肝管汇合部及左肝管,同时显示扩张的肝内胆管、正常的胆总管(箭头)及萎缩的肝左叶(星号)

图5 患者女,57岁,Ⅳ型HCCA。肝门部肿块向邻近肝实质侵犯形成肝实质肿块(箭),下段胆总管正常(箭头)

2.2 间接征象 21例均有不同程度的肝内胆管扩张,查)结果对照,常规轴位图像的定性符合率为71.4%(15/21),左前斜冠位M inIP+CPR胆道成像为100.0%(21/21),后者高于前者(χ2=6.833, P<0.05)。常规轴位图像的分型符合率为61.9%(13/21),胆道成像为95.2%(20/21),后者高于前者(χ2=5.091, P<0.05)。胆道成像仅1例分型错误。

3 讨论

HCCA是指位于胆囊管开口水平以上至左右肝管二级分支开口之间的胆管癌,包括肝总管、汇管部胆管、左右肝管的一级分支以及尾叶肝管的开口。手术方式的选择主要取决于癌肿局部浸润范围及其分型[1],依据Bismuth-corlette分型,对应的手术方式为:Ⅰ型,肿瘤局部切除;Ⅱ型,局部切除,附加肝Ⅰ段(尾状叶)切除;Ⅲ型,肿瘤局部切除,附加肝Ⅰ段和肝右叶(Ⅲa)或左叶(Ⅲb)切除;Ⅳ型,无法手术切除,可行肝移植术。手术切除是治疗HCCA的首要选择,术前准确定性及分型对于制订手术治疗方案尤为重要,而提高术前定型及分型符合率的重点是对直接征象和间接征象的判断[4]。

既往HCCA的术前分型主要依赖经内镜逆行胰胆管造影(ERCP)或经皮肝穿刺胆管造影(PTC),但可能发生出血、胆瘘、感染等严重并发症。磁共振胰胆管造影(MRCP)技术应用较普遍,但不适合安置心脏起搏器或体内有金属夹的患者。单层CT对HCCA的诊断因空间分辨力和密度分辨力低,且扫描层较厚,当能够观察到直接征象时往往肿瘤已浸润到邻近组织和器官[5],失去手术机会。本研究在增强扫描基础上联合应用CPR和M inIP技术,其中M inIP用于显示低密度结构,如胰管、胆管、气管等[6],CPR使弯曲的结构连续同层显示[7]。增强扫描使病变段胆管壁不同程度强化,而正常胆管壁无明显强化,两者间的对比得以加强,在增强扫描的基础上重组,M inIP使低密度胆汁突显,又加强了病变胆管壁与胆汁之间的对比,故对病变段胆管的显示更清晰[8],在M inIP基础上更易于进行胆管CPR连线重组;同时,CPR可以在一幅图像上显示胆管的全程[9],且解剖关系清楚,能明确判断管壁是否光整及受压,为横断面难以鉴别的胆管肿瘤浸润与外压性狭窄提供了正确信息。M inIP+CPR可综合发挥两者各自优势,更清晰、连续地显示胆道系统及病变,较常规轴位图像具有更高的肿瘤早期诊断符合率和分型正确率,对手术方式的选择及改善患者预后具有重要意义。

肝门肿块、胆管扩张和典型的强化曲线是诊断HCCA的3大指标[10,11]。HCCA分为3类:浸润型、外生型和腔内型。浸润型在动脉期强化率大,外生型在门脉期显示明显强化,而腔内型轻度强化。本组HCCA多为肝门区浸润型或外生型不规则或类圆形软组织密度肿块,呈不同程度延迟强化,考虑原因为肿块内有丰富的纤维组织,亲水性对比剂早期进入肿瘤血管表现为部分强化,对比剂在纤维组织潴留较长时间,延迟期亦持续强化,故肝门肿块缓慢持续性强化是诊断HCCA的最重要征象。本组多数病例于门脉期行胆道重组显示病灶与周围组织对比最明显。HCCA多致肝内胆管“软藤状”扩张,扩张程度较重,而良性病变所致的胆管梗阻扩张多为“枯枝状”,扩张程度较轻;本组胆道成像能立体显示“软藤状”扩张的肝内胆管。病变段管腔细线状狭窄或闭塞,胆总管中下段管径正常但常因肝门区纤维收缩而受牵拉上提、僵直;ERCP、PTC常因对比剂不能通过闭塞段而不能显示近段或远段胆管,而M inIP+CPR胆道成像不受其影响,可以同时显示梗阻段及其近段、远段胆管,且操作方便、快捷、无创、无并发症。另外胆道成像结合平扫及增强各期的源图像观察,对HCCA的间接征象,如肝叶萎缩、邻近肝实质受侵犯、淋巴结转移、门静脉分支被肿瘤包绕缩窄或癌栓、合并胆道系统结石、腹水等亦有较高的诊断价值。

成像过程应注意根据肿块侵犯肝门的程度调整层厚(投影块厚度),尽可能地使肝门肿块、肝内扩张的胆管及下段正常的胆总管三者同层显示,若层厚太厚,胆总管可能由于M inIP作用被前后低密度组织遮掩而显示不清;若层厚太薄,肝门肿块侵犯左右肝管的程度可能无法完全展示。本组中的浸润型和外生型病例适应的层厚为10~20 mm,而腔内型HCCA层厚为5~10 mm。胆道重建后以曲线为轴心旋转,可以从不同角度显示胆管内外及其与周围结构的关系,旋转至类似左前斜冠位时显示肝门结构效果最佳,因左前斜冠位与左右肝管走行平行,汇合部完全展开,故可以在一个层面上最大限度地显示左右肝管、汇合部、肝总管及胆总管。尽管胆道成像对肝内胆管的显示未能如ERCP、PTC、MRCP完全,但HCCA一般只累及左右肝管一级分支,故胆道成像对HCCA的部位、轮廓、形态、范围的判断、定性、分型完全达到诊断要求。本组胆道成像定性及分型符合率均非常高,分别达到100.0%及95.2%,明显高于常规轴位图像。

尽管左前斜冠位M inIP+CPR胆道成像对HCCA的诊断具有重要价值,但仍存在一定不足,如未必能在左前斜冠位胆道成像中同时显示胆囊,对末梢肝内胆管显示亦不完全,对胆囊管基本无法同层重建。另外,重建并非一键成功,成像质量与操作者的熟练技巧和诊断水平紧密相关,因此重建时需准确观察原始图像、寻找管腔长轴、耐心微调相对位置,并适当选择层厚或放大图像。该方法虽有利于分型,却无法同时立体显示肝门区血管,只能结合轴位源图像观察或另行血管重建图,因此在胆道成像的基础上如何融合血管成像是今后研究的方向。

综上所述,在MSCT增强扫描基础上行M inIP+CPR胆道成像,并以CPR曲线为轴心旋转至左前斜冠位,可以同层清晰显示HCCA的部位、轮廓、形态、密度、强化特征和是否累及分叉部或左右肝管,对HCCA的定性及分型更准确,可以为临床手术提供可靠的依据。

[1] 刘玉林. 肝门区胆管癌的影像诊断和术前评估. 国外医学:临床放射学分册, 2001, 24(5): 281-283.

[2] 梁长虹. 肝脏疾病CT诊断. 北京: 人民卫生出版社, 2009: 365.

[3] Bismuth H, Corlette MB. Intrahepatic cholangioenteric anastomosis in carcinoma of the hilus of the liver. Surg Gynecol Obstet, 1975, 140(2): 170-178.

[4] Lim JH. Cholangiocarcinoma: morphologic classification according to grow th pattern and imaging findings. Am J Roentgenol, 2003, 181(3): 819-827.

[5] 张珊珊, 夏进东, 陈晓荣, 等. MSCT对肝门区胆管癌的诊断与可切除性评价. 放射性实践, 2010, 25(9): 1026-1029.

[6] Salles A, Nino-Murcia M, Jeffrey RB. CT of pancreas: m inimum intensity projections. Abdom Imaging, 2008, 33(2): 207-213.

[7] 王淑清, 冬冬, 王景字, 等. 16排螺旋CT曲面重建在阻塞性黄疸诊断中的临床应用. 临床肝胆病杂志, 2006, 22(5): 381-383.

[8] 张追阳, 李建平, 丁忠, 等. 最小强度投影CT胆管造影在肝门胆管癌分型中的应用. 中华肝胆外科杂志, 2007, 13(7): 437-440.

[9] 麻增林, 贺丽英, 闫玉昌, 等. 多层螺旋CT重建技术在胆道梗阻中的应用价值. 中国医学影像学杂志, 2009, 17(6): 431-435.

[10] 杨立, 杨州, 赵绍宏, 等. 肝门区胆管细胞癌的多层螺旋CT表现. 中华放射学杂志, 2005, 39(11): 1181-1184.

[11] 沈比先, 谭四平, 彭珂文, 等. 肝门胆管癌的MSCT与MRI诊断. 医学影像学杂志, 2010, 20(1): 67-70.