风险评估中的科学家*

2013-02-26哈琳娜布朗罗伯特戈布尔

哈琳娜·布朗 罗伯特·L.戈布尔

(Halina Szejnwald Brown and Robert L.Goble)

金自宁*** 译

一、导言

越来越多的科学家现在都自称为风险评估家了,包括那些一度自称为生物学家、化学家、物理学家或毒理学家的科学家们。风险评估这一术语描述的是一种专业化的活动、一种职业或一项社会功能;它也代表着一种意识形态或信念,即社会在设定议程和管理其危害时,应当运用客观的科学分析。风险评估家到底是做什么的?

为了回答这一问题,应该先对风险评估加以界定。过去十年里这方面的文章已经汗牛充栋了。其中大部分强调风险评估的两大“主要代表”:化学风险,或者是大型工业系统(特别是核电站)的风险。风险评估一词中蕴含的进路与更一般的危害评估和管理框架有关。〔1〕Hohenemser,Kasperson &Kates,“Causal Structure”;Kasperson,Kates &Hohenemser,“Hazard Management”;Hohenemser,Kates &Slovic,“A Causal Taxonomy”,all in R.W.Kates,C.Hohenemser &J.X.Kasperson(Eds.),Perilous Progress:Managing The Hazards of Technology(Boulder,Colo.:Westview Press,1985),pp.25-90.[以下简称为:Perilous Progress]美国国家科学研究理事会(NRC)的公共卫生风险评估制度方法委员会〔2〕National Research Council,Risk Assessment in the Federal Government:Managing the Process(1983).Ruckelshaus,“Risk,Science and Democracy”,1Issues in Science and Technology(1985),19.对风险评估的界定,大概是同类努力中最广为人知的了。该委员会在其1983年报告中提出了风险评估和风险管理的概念,明确地强调了风险评估的科学不确定性和科学政策在处理该不确定性中的作用,同时指出风险评估作为客观的科学活动,不同于风险管理,它将社会、政治和组织价值排除在外。国家科学研究理事会提出的模式,尽管只针对化学物质风险,却在美国公私领域被广泛接受,已经成为规范环保署许多规制活动的基础。〔3〕Russell &Gruber,“Risk Assessment in Environmental Policy-Making”,236Science(1987),286.Yosie,“EPA’s Risk Assessment Culture”,21Environmental Science and Technology(1987),526.

国家科学研究理事会1983年报告具有如下意义:〔4〕P.F.Deisler,Jr.,“Interface of Risk Assessment and Risk Management”,In Chemical Manufacturers Association,Risk Analysis in the Chemical Industry,Proceedings of A Symposium(Government Inst.,1985),p.14.Deisler,Jr.,“The Risk Management-Risk Assessment Interface”,22Environmental Science and Technology(1988),15.[以下称:Risk Management].(1)它有助于回应产业界的关切,即规制方案本应更协调一致。(2)它有助于重建公众对环保署的信心,鼓舞环保署内部士气。在里根时代的最初几年里,这种信心和士气被深深动摇了。(3)它界定了风险评估所涉及的任务,从而塑造了风险评估整体形象。(4)它强调了科学评估与公共政策的截然分离,从而强化了风险评估的客观性。(5)它承认了处理风险之科学不确定性这一社会需要,从而赋予了科学家特别的社会功能。

但是,风险评估共同体从一开始就对该模式感到不安。有批评说,将风险评估和管理看作完全分离并且依次发生之阶段(管理总在评估之后)的观点,虽然表面上很有吸引力,但与“真实生活”中发生的事相去甚远。事实上,在涉及社会、政治和科学考虑的复杂问题时,这种处理模式可能是错误的:它被认为在该领域并无成效、成为例行公事、窒息实务人员的创造性;〔5〕Hattis &Kennedy,“Assessing Risks for Health Hazards:An Imperfect Science”,3Technology Review(1986),60.因针对错误的社会问题而不切题;〔6〕Von Winterfelt,“Four Theses on the Application of Risk Assessment in Relation to Environmental Mutagens and Carcinogens”,in P.Oftedal &A.Brogger(Eds.),Risk and Reason:Risk Assessment in Relation to Environmental Mutagens and Carcinogens(New York:A.R.Liss,1986).还有,就技术上而言也并不合适;〔7〕Wilson &Clark,“Risk Assessment and Risk Management;Separation Does Not Mean A Divorce”,in Proceedings of the 1988Annual Meeting of the Society for Risk Analysis(In Press).风险评估者可以价值无涉这一暗含假定也与日常经验相去甚远。〔8〕Ruckelshaus,supra note〔2〕,at 19-38;Lynn,“The Interplay of Science and Values in Assessing and Regulating Environmental Risks”,11Science,Technology &Human Values(1986),40-50;Lynn,“Osha’s Carcinogens Standard:Round One in Risk Models and Assumptions”,in B.B.Johnson &V.T.Covell(Eds.),The Social and Cultural Construction of Risks(Boston:D.Reidel Pub.Co.,1987),p.345.事实上,尽管我们对“有益”的定义可能不同,我们中有许多人是因为我们的价值观念,即有益于社会的愿望,才进入风险评估领域的。最后,科学家会遭受外部压力,这包括要提供“铁一般的事实”,要公开为自己的立场辩护,积极向决定做出者提出建议等,这些经常会扭曲科学分析的结果(瑞普[Rip]称此过程为“事实加工”〔9〕Rip &Groenewegen,“Les Faits ScientifiquesàL’epreuve de la Politique”,in Michel Callon(Ed.),La Science et Ses Reseaux(1989),p.149;英文版The Fabrication of Facts for Public Arenas来自作者。)或将政治因素引入该分析之中,因此,前述分离成为不可能的事。〔10〕Rip,“Experts in Public Arena”,in H.Otway &M.Peltu(Eds.),Regulating Industrial Risks(London and Boston:Butterworths,1986),p.94.该模式的辩护者,如国家科学研究理事会的研究者们则宣称,这些批评只是在攻击“稻草人”:没有人声称评估和管理能够或应当真得完全分离。他们辩称,如果风险评估要作为客观的科学学科起作用,那么将风险评估与风险管理区分开来的观念就是至关重要的。〔11〕Deisler,supra note〔4〕.格雷厄姆(Graham)和其合作者晚近提出,国家科学研究理事会的这些论述是错误的,真正的问题在于人们错误地期望科学研究会自动导向更多的知识,从而会减少争论。〔12〕J.Graham,L.Green and M.Roberts,In Search of Safety(Cambridge,MA:Harvard University Press,1988).他们主张,此种期待中包含的两项假定都不一定对。

这些批评引出三个问题:(1)该模式是否足够普遍以至于能够反映风险管理的现实?(2)将风险评估与风险管理相区分的观念,是否因有内在缺陷而应当被放弃或重新定义?(3)不论采取什么模式,科学家在风险评估和管理过程中能起到什么样的作用?

该模式的确需要普遍化(generalization),〔13〕Kasperson,Kates &Hohenemser,supra note〔1〕,in Perilous Progress.但是,本文只考虑第二个和第三个问题。作为该模式的支持者,我们相信,保持评估与管理活动在概念上的区分,既是可能的也是有益的。本文最主要的论点是:对国家科学研究理事会模式中前述区分的不满,一般源自混淆了两种截然不同的风险评估讨论,即讨论风险评估的概念描述和讨论风险评估者实际进行的活动。就实际活动而言,一些风险评估步骤能够并且应当是相对客观、价值无涉并且以科学方法为特色的,另一些则无可避免地混合了科学和非科学的活动。风险评估者在后类步骤中也发挥着重要作用,只是,在这些步骤中,他们并不以科学家身份行事。而且,科学风险评估者参与这类边缘性活动会造成角色冲突,并经常招致批评。

二、三个案例研究

为了支持这些论点,我们简短地分析一下三个广为人知的案例:食品和水中的二溴化乙烯(以下简称EDB)规制、盖然论的核风险分析和应急方案、基因工程除霜害菌(Ice Minus bacteria)的许可。选择这些案例是因其为人所熟知、有争议,而且在风险评估的发展过程中起到了里程碑的作用。

(一)EDB与环保署

农业用EDB主要用于土壤熏蒸、贮存谷类、贮存水果蔬菜、谷物磨粉机上,受《联邦杀虫剂、杀真菌剂和灭鼠剂法案》(以下简称FIFRA)规制。〔14〕7U.S.C.Sec.136(1988).依据该法,使用杀虫剂每次都要登记,如果杀虫剂给环境带来不合理的风险(例如,风险超过了收益),则登记可能被拒绝或撤销。撤销的决定必须基于向公众公开的、全面的风险和收益分析。该程序开始于一份可辩驳的不予登记推定(Rebuttable Presumption Against Registration)通知。

我们所选择的EDB故事,于1977年11月正式开始,其时,环保署受其癌症评估委员会令人担忧的报告〔15〕U.S.Environmental Protection Agency Office of Research and Development,Carcinogen Assessment Group,Internal Document,“Preliminary Carcinogenic Risk Assessment for Ethylene Dibromide”(December 2,1977).推动,发布了最早的EDB风险评估报告,即1号《立场文件》(Position Document)(以下简称PD1)。〔16〕Notice of Rebuttable Presumption against Registration,Position Document 1,42Fed.Reg.(1977)63,134.这个故事最值得注意的方面是前后几次EDB风险评估的范围,随着时间流逝而逐步改变。正如在表1中所总结的,癌症风险评估中考虑的路径数量和定量评价深度都扩大了。

PD1的首要关注是识别EDB的主要农业用途及其重大不利健康影响。该文件只包含极少量的暴露分析和量化风险的尝试。后来发布的2号和3号立场文件(以下简称PD2/3)中的风险分析在这两方面都详细得多。〔17〕U.S.Environmental Protection Agency,Office of Pesticide Programs,Ethylene Dibromide:Position Document 2/3(1980).PD2/3考虑了三种暴露路径——食用受污染的水果蔬菜和谷物、吸入受污染空气、使用磨粉机过程中的皮肤接触——和受影响人口在此暴露水平下预计癌症风险大小。评估范围的不同可以直接追溯到环保署两种不同的规制需要。

1977年,环保署考虑发布可辩驳的不予登记推定公告时,主要的问题(正如授权法FIFRA所规定的)是:“EDB的潜在危害是否足以要求更进一步的风险评估?”当环保署记录显示存在强致癌物、诱变物和复制效果以及潜在的大范围人口暴露时,就有充分根据做出肯定回答。在此阶段进一步的定量分析并不是必需的,事实上也很少进行。可辩驳的不予登记推定通知是与PD1同时发布的。

然而,一旦可辩驳的不予登记推定程序启动,环保署面对的问题就会发生变化。现在,行政机关面对更重大的问题:“禁止还是不禁止?”两个跟随而来的问题是:“如果禁止,用什么(手段)?禁多久?”这些问题要求比较禁止的成本与不禁止的后果,这些在PD2/3中有详细分析。

尽管广度和深度都有所增进,但是,PD2/3并未包括最重要的EDB暴露途径:地下水。这种忽略后来被证明是一个严重缺陷,它促成了1983年的公共危机,损害了行政机关的信誉。尽管我们只能猜测,但此错误判断的原因看上去包括缺乏地下水的监测数据和PD1的狭隘(PD1几乎没有提及该暴露途径),可能还有风险评估者的学科偏见。很可能,在当时别无选择(作为地下水污染源的土壤熏蒸,是EDB农业应用中规模最大的一种,突然废止它会造成严重问题)也促成了对此暴露途径的忽略。事实上,从行政机关不断要求用药者进行水质检验来看,其显然曾担心土壤熏蒸会危及地下水。

基于PD2/3中风险分析的结果,风险分析者们提议取消EDB的三种用途:应当立即取消在磨粉机中作为熏蒸剂和存贮谷物的功能,需要取消但可暂缓的是其用于存贮水果和蔬菜的功能。第四种用途,土壤熏蒸将继续进行,但要受到一些限制。开始,环保署几乎没有采取任何措施来落实这些提议。直到1983年夏天,人们发现,乔治亚州、加利福尼亚州和夏威夷的地下水中EDB浓度高得令人警惧。这些发现极大地改变了行政机关的管理。环保署不再遵循可预测却缓慢的规制程序而行动。环保署既要面对很少被了解的EDB新危害,同时还要面对严重的信任问题和越来越警醒的公众。环保署的管理需兼顾两方面的需求:不仅要评估相对于人们更了解的其他暴露途径而言,地下水污染有怎样的风险,还要迅速采取行动。到1983年9月,该机构发布了更新后的风险/收益分析结果(即PD4)〔18〕U.S.Environmental Protection Agency,Office of Pesticide Programs,Ethylene Dibromide:Position Document 4(1983).,修正并更新了PD2/3,将地下水为作为常规暴露途径纳入风险评估中。基于这一分析,环保署紧急叫停了土壤熏蒸,〔19〕Ethylene Dibromide:Decision and Emergency Order Suspending Registrations of Pesticide Products Containing Ethylene Dibromide for Use as a Soil Fumigant,48Fed.Reg.(1983),p.46322.之后,在2月又取消了EDB的全部主要应用。〔20〕Ethylene Dibromide:Intent to Cancel Registrations of Pesticide Products Containing Ethylene Dibromide;Determination Concluding the Rebuttable Presumption Against,48Fed.Reg.(1983),p.46234;Decision and Emergency Order Suspending Registrations of Pesticide Products Containing Ethylene Dibromide,49 Fed.Reg.(1984),p.4452.表1总结了这些步骤。

表1

直到1984年2月为止,环保署面临的首要问题都是EDB在农业中的持续使用。现在,排除了所有会导致其在食物和饮用水中出现的主要用途之后,该机构又面临新的问题:怎么处理已经上市的大量受污染谷物呢?考虑到公众对食品中致癌物的担忧、食品企业对经济损失的担心,还有依据《联邦杀虫剂、杀真菌剂和灭鼠剂法案》上权衡所采取行动风险与收益的要求,该机构处理此问题的方法是:选择在2月和3月确立了一种食物中EDB的可容忍水平。〔21〕Ethylene Dibromide:Proposed Revocation of Exemption From the Requirement of a Tolerance,49 Fed.Reg.(1984),6696;Pesticides;Ethylene Dibromide;Proposed Revocation of Tolerances,49 Fed.Reg.(1984),8406.先前完成的风险评估,即PD4,作为确定可容忍水平的根据已经足够,因此,该机构并未进行新的风险评估。

EDB案例显示,EDB风险评估的范围随时间而发展,回应了几种不同的压力。这些压力包括:制定法的要求、管理问题的紧迫性(很多来自社会压力)、分析方法与可行性等,很可能还包括可能的管理选项及风险评估者的学科偏见。风险评估的范围大小和复杂程度反映了环保署当时所面对的管理问题。在这个意义上,风险评估虽然有时会因技术理由而受到批评,但还是很好地适应了行政机关的需要,为之提供了科学的合理性论证、可用的数据库和支持重大政策决定的理由。环保署的主要管理困难来自风险评估中对重要暴露途径的忽略和落实风险评估者建议方面的迟延,而不是来自有重大缺陷的分析或对分析结果的误用。与此形成对照的是,我们的下一例证将展示,当不适当地界定管理问题,运用不适当的风险评估方法时,会发生怎样的情形。

(二)核反应堆事故的紧急处置

当代核电站的应急方案与《反应堆安全研究》(RSS)〔22〕N.C.Rasmussen et al.,Reactor Safety Study:An Assessment of Accident Risks in U.S.Commercial Nuclear Power Plants(U.S.Nuclear Regulatory Commission,Wash-1400,Nureg-75/014,1975).密切相联。此“研究”(也被称为“Rasmussen报告”或WASH1400)是在国会有关是否要在核事故责任中恢复艾德森(Anderson)价格限制的争议中被提出来的。它是到当时为止,对一系列反应堆事故的最全面的评估。虽然招致了相当多论据充分的批评,但《反应堆安全研究》仍然是风险评估的一个里程碑。〔23〕H.W.Lewis et al.,Risk Assessment Review Group Report to the U.S.Nuclear Regulatory Commission,Nureg/Cr-0400,(1978).R.Wilson et al.,Report to the Aps of the Study Group on Radionuclide Release from Severe Accidents at Nuclear Power Plants,57Review of Modern Physics,(1985),S1-S154.S.Sholly &G.Thompson,The Source Term Debate:A Report by the Union of Concerned Scientists(1986)(available from the Union of Concerned Scientists).其一般方法成为后来许多核能或非核能技术研究的典范,应用该一般方法的成功实例已大量涌现。其中广为人知的例证是提高核电站安全性和对其运作程序的改进。不过,虽然《反应堆安全研究》有着广泛的影响,但在美国,人们未能充分认识紧急事件响应的管理问题,《反应堆安全研究》的风险评估方法并未被引入应急方案之中。下面就概述这一历史。

《反应堆安全研究》聚焦于对核电站事故的担忧。〔24〕Hohenemser,Kasperson &Kates,“The Distrust of Nuclear Power”,196Science(1977),25.Hohenemser,Kasperson &Kates,“Nuclear Power”,in Perilous Progress,supra note〔1〕.(以下简称为:Nuclear Power)它并非第一份讨论这类事故的官方文件,〔25〕一份较早的文件(Wash-740)在1957年即考虑了小规模试验性反应堆发生大事故的后果;此研究于1965年更新,将商业规模的反应堆包括在内;但是,为了“避免核能在获得公众支持方面的巨大困难”,该研究长达8年未能出版。U.S.Atomic Energy Commission,Theoretical Possibilities and Consequences of Major Accidents in Large Nuclear Power Plants,Wash-740(1957).Mulvihill,Arnold,Bloomquist &Epstein,Analysis of United States Power Reactor Accident Probability(Planning Research Corporation,Los Angeles,PrcR-695,1965).但它第一次描述了这类事故的现实机制并获得了广泛的关注。〔26〕Hohenemser,Kasperson &Kates,supra note〔24〕,“Nuclear Power”,at 228-233.D.F.Ford,The History of Federal Nuclear Safety Assessment:From Wash 740through the Reactor Safety Study(Union of Concerned Scientists,1977).当时,规范核反应堆选址规章只考虑较小规模的所谓设计事故,在紧邻反应堆的低人口密度区域之外,并未要求制订应急方案。(然而,核能规制委员会[NRC]与联邦紧急事件管理署的确向一些想自愿制订应急方案的社区提供了帮助。)

公众关心的是,州和地方社区是否做好了准备:万一《反应堆安全研究》中描述的核融事故(coremelt accidents)发生,应当由核能规制委员会和环保署联合成立应急方案工作组。按1976年州放射物控制项目主任会议的要求,工作组的任务是确定哪些事故构成最严重的事故,以至于需要非当地机构来制订应急方案。〔27〕Hohenemser,Kasperson &Kates,supra note〔24〕,“Nuclear Power”,at 228-233.U.S.Nuclear Regulatory Commission &U.S.Environmental Protection Agency,Planning Basis for the Development of State and Local Government Radiological Emergency Response Plans in Support of Light Water Nuclear Power Plants,Nureg-0396,(1978).[以下简称为:Planning Basis]工作组通过确定两种具体的管理需要——明确应当予以考虑的事故范围和划定应急方案的实施区域——而进一步界定了此任务。但这种界定显然无意于明确应急方案之具体目标或明确评估应急方案之具体标准。工作组选择的方法“立基于一定范围的后果,并受到概率因素的约束”。令人吃惊的是,该工作组不顾《反应堆安全研究》的显著意义,不顾风险评估方法至少对某些应急方案的适宜性,在其分析中明确拒绝考虑风险因素。

工作组的主要建议在1978年较晚时候出版了。其包括:(1)建立两大应急方案实施区域。一个是受污染气团暴露方案的实施区域,在10英里辐射范围内防范放射性物质通过空气传播和土地沉积的暴露;另一个是摄入路径区域,在50英里辐射范围内防范通过食品链的暴露。(2)界定预期释放可能的时间进度、范围和成分。〔28〕Planning Basis,supra note〔27〕.

几个月后,在1979年4月,三里岛二号反应堆成为第一个受到严重破坏的大型商业核电站。尽管该事故经证实对现场之外的人的健康只有极小威胁,但它强有力地表明,很不幸的是,核能企业、公务人员和公众都对核事故毫无准备。〔29〕J.Kemeny,Report of the President’s Commission on the Accident at Three Mile Island(1979).为了回应国会的要求,核能规制委员会在一年内出台了一系列应急方案规章,〔30〕U.S.Nuclear Regulatory Commission &Federal Management Agency,Criteria for Preparation and Evaluation of Radiological Emergency Response Plans and Preparedness in Support of Nuclear Power Plants,Nureg-0654,Rev.1(1980).其中有30种以工作组的报告作为基础。这些规章涉及了很多工作组并未讨论过的应急措施,包括通知和沟通系统、交通控制的机动性、污染清除和医疗处置的准备、采取特别污染清除和医疗措施时的特别疏散应急方案、针对特定机构的特别疏散应急方案、校车的安排等等。这些规章主要来自核能规制委员会之前为更小规模设计事故所制定的应急方案。〔31〕U.S.Nuclear Regulatory Commission,Guide and Checklist for Development and Evaluation of State and Local Government Radiological Emergency Response Plans in Support of Fixed Nuclear Facilities,Nureg-75/111(1975).不过,它们明确地应用工作组报告,来决定在何种情形和什么时间范围内必须采取这些措施。

因此,《反应堆安全研究》对核能规制委员会应急方案规章的贡献,主要是确立了应急方案的时空范围。从风险评估的视角来看还有严重的缺失。例如,没有比较紧急事故响应方案的效果、也没有从削减风险的角度就响应区域大小和时机选择给予论证。这些规章和工作组的报告一样没有给应急方案规定清晰的目标或标准:究竟要处理的是处于何种优先级的何种风险?这些规章也没有规定绝对或相对的绩效标准,如特定的保护水平。没有明确目标和风险标准来比较不同措施的效果,就意味着,虽然许多更详细的指示被纳入了应急方案,但该应急方案读起来更像一份活动清单而不是一份有组织和具有一致性的应急方案。〔32〕Golding &Kasperson,“Emergency Planning and Nuclear Power:Looking at the Next Accident”,5 Land Use Policy(1988),19.基于风险的标准原本可以矫正这些应急方案规章中两项重要而相对无争议的缺失,〔33〕Goble &Thompson,“The Use of Probablistic Risk Assessment in Emergency Response Planning for Nuclear Power Accidents”,In Proceedings of the 1988Annual Meeting of the Society For Risk Analysis(即将出版)。即:预防性撤离并未被视为一项需要进行系统评估和规划的保障措施;〔34〕Goble &Thompson,supra note〔33〕.吸入通道规划区域(ingestion pathway planning zone)范围过小——切尔诺贝利事件已经令人瞠目结舌地证明了这一点。〔35〕Hohenemser,“The Accident at Chernobyl:Health and Environmental Consequences and The Implications for Risk Management”,in J.Hollander(Ed.),12 Annual Review of Energy(1987);Department of Energy,Health and Environmental Consequences of the Chernobyl Nuclear Power Plant Accident Doe/Er-0332(1987).

为什么工作组要限制自身对《反应堆安全研究》的运用?尤其是,为什么它在应急方案中不采用风险评估法?值得记住的是,工作组运作于风险评估方法运用和发展的早期阶段。在20世纪70年代,人们提出的问题是这样的:“特定风险是‘可接受的’吗?”而且,人们通过考察那些被接受的可比较风险来寻求答案。因而,工作组假定:按风险评估方法的要求,为了确定需要和标准,其将不得不去比较核事故与非核事故。任务小组对此感到不安,因而干脆彻底拒绝了这一方法:〔36〕Planning Basis,supra note〔27〕,at 1,2.

“一种与风险相关的基本理论可能暗含了对可接受风险水平的决定,而可接受风险水平的决定超出了工作组的行动范围。因此,选择与非核事件相当的风险,并未被直接当作应急方案的理据。”

在今天,评价相关安全措施(包括紧急响应措施)时运用风险评估法已经不算新奇了,但在当时并非如此。在当时,了解依据达成管理目标的成效来安排安全管理这一风险方法论威力的人,还为数不多。而且,工作组也并没有意识到有超出其直接任务的必要。最后,在那时,风险评估还未被认为是一门客观的学科,因而不能凭借这一崇高的学科地位来赢得对其应用的关注。

为什么这些缺陷没有得到矫正?在过去十年里,涌现了许多有关意外事故风险及其特征、应急方案之成效的研究成果和新信息。这些成果和信息已经进入了联邦培训指南〔37〕T.J.Mckenna et al.,“Pilot Program:NRC Severe Reactor Accident Incident Response Training Manual”(U.S.Nuclear Regulatory Commission,Nureg-1201,1987).和少数州的应急方案。然而,专家共同体在很大程度上丧失了对规章解释和审查程序的控制,规章的解释和审查几乎完全在诉讼领域进行。惟一的实质性变化是规章不再要求州和地方当局提出并执行应急方案。工作组报告和最初的规章现在包上了由一系列法庭解释构成的硬壳。诉讼几乎总是涉及新的核电站,根据1980年立法的要求,核电站要先有已获核准的应急方案,才能获得运营许可。诉讼是反对设立核电站者的最后机会。在诉讼程序中,双方最主要的关注是能否阻止颁发许可证,而不是能否提高安全性。专家共同体并不会强烈地反对这些发展:作为一个共同体,他们一边倒地支持进一步利用和发展核能,他们被说服去相信(可能是错误的):对反应堆许可的法律挑战应当主要在法律论坛之内解决。

我们的第三个案例研究表明:当一个联系并不紧密的共同体参与决定管理问题时,风险评估的范围可以相差径庭;而且,如果在概念上并不区分分析与解释的话,会有什么问题出现。第三个案例的研究还使我们得以进一步探究科学家在风险评估各个阶段的角色。

(三)除霜害的实验:三机构的回应

1984年,加州促进基因组织(AGS)告知环保署,其有意用冰核惰性细菌(ice nucleating inactive bacteria),即除霜害菌,进行室外试验。奈曼(Naimon)〔38〕J.Naimon,A Case Study of the First Proposed Field Test of an Environmental Application of Biotechnology in the United States(1987)(Master of Science Thesis,available from Department of Environmental Sciences and Engineering,University of North Carolina).、克里姆斯基和普劳(Krimsky and Plough)〔39〕S.Krimsky &A.Plough,Environmental Hazards,Communicating Risks as A Social Process(Massachusetts:Auburn House Publishing Company,1988).都曾记叙过由此引发的争论。我们的分析基于这些文献(从1984年到1986年),聚焦于如下三个政府机构所作风险评估:环保署、加州食品与农业部和蒙特里郡(Monterey County)健康部。

表2

除霜害菌的许可的风险评估由每一机构自行进行。每一机构都通过选择其认为重要的后果(consequences)来界定自身的评估范围。正如表2所显示的,这些机构在选择要处理的危害时十分严格,彼此之间存在显著不同。其选择看上去适应于该机构的整体任务和传统上由该机构处理的危害的性质。

环保署的任务是保护环境不受人类活动的负面影响,对环境威胁采取了最为宽泛的定义。因为该机构认为提议中的实验受FIFRA规制,所以,基因促进组织的提议被提交环保署杀虫剂方案办公室下属的危害评估组。该评估组中的科学家最初将问题界定为四类危害:(1)因为减缓云中水滴形成速度而对该地区空气沉降模式造成的影响;(2)对草莓(即改造后除霜害菌所针对的目标)相关的商业作物的致病性传染;(3)对人类的致病性传染;(4)生态破坏。最初的风险评估主要由这些科学家进行,其信息来自不同专家的非正式输入以及环保署的科学咨询小组。基于这些科学家的工作,环保署于1985年2月1日发布了一项决定,要求公司必须为提议的实验取得试验使用许可(EUP)。该决定也明确了在这一许可申请过程中要处理的问题和行政机关审核申请时需要的资料。

要求获得试验使用许可,相当于要求全面的风险评估。此种风险评估先由公司在申请时进行,然后由审核申请的危害评估组的科学家进行。这些科学家要做出是否批准提议中试验的初步决定。在其分析过程中,危害评估组限制了焦点,强调了除霜害菌的致病影响而不是生态影响。这一强调与杀虫剂办公室的任务保持了一致——该办公室传统上担心的是化学杀虫剂对人类健康的负面影响。在冗长的审核程序之后,环保署于1985年11月颁发许可允许基因促进组织进行实地试验。

州立法机关在1984年选择由食品与农业部(原本更适合的主管机构是环保署在州的对应机构即环境质量部门)来规制生物技术的农业应用(食品与农业部的使命与环保署的杀虫剂部门不同)。因为强烈关注促进和保护州的农业经济,食品与农业部主要担心的是工人的健康以及对农作物而言的致病性影响。并不令人吃惊的是,气候和生态平衡所受影响在其风险评估中只得到极少考虑。

蒙特里郡健康部所进行的风险评估,范围是三部门中最狭窄的。其主要关注在于人类健康,这与地方健康部门的首要任务是一致的。这也反映出,问题一旦到了地方层面就高度个性化了。有关天气的一般问题不再成为问题,对相邻社区的直接影响才是问题。

三机构组织风险评估的安排也是不同的。尽管联邦和州行政机构都向外部专家寻求顾问意见,但环保署的外部评论过程比加州更广泛。在环保署,分析的结果和初步决定要经过有一般公众、环保署科学咨询组的科学家、环保署其他办公室和其他行政机构参与的评议程序。这一评论过程会涉及很多学科。在鼓励小组内自由辩论并寻求共识的同时,该机构也比地方当局更重视外部专家意见。

在加州,科学分析任务交给了来自四个州的行政机构的专家们所组成的工作团队。不同于环保署所采取的外部评议程序,加州工作团队的成员彼此之间几乎没有互动。行政机构的分析者们并不寻求团体共识,只是在风险评估过程中收集成员的个人意见,并基于自己对信息的理解提出是否颁发许可的建议。简而言之,州行政机构无意处理科学不确定性——无论是通过公共辩论还是通过专家的团体共识。联邦和州的这种差异,再次反映了各行政机构运作的常规模式;环保署的所有重大方案都伴有运用咨询团体和公众参与的立法要求,而州的行政机构实践的是一种更集权的决定程序。

在州和联邦层面,上述条理化的程序很好地界定了科学家们的角色。这些角色远远超出了严格意义上的、对数据的科学分析。在每一实例中,科学家都运用外部专家提供的信息,通过列举致害因的致害路径和危害、描述需要分析的具体问题而定义了问题。分析之后,科学家们又通过向行政机构提出是否给予许可的建议而解释了其分析结果。在两个实例中,这些建议都被采纳了,从而强化了这些科学家在此过程中的咨询角色。

蒙特里郡选择的风险评估程序则不然。在蒙特里郡,风险评估与管理的职能统一到一人(即郡健康部门主任)手中。其界定风险评估的范围、搜寻资料、解释科学信息、寻求专家意见、评估产品的经济价值并寻找可能的管理选项。科学争议被引入到高度对抗式的公开听证之中,如果专家对评估结果有着很强的个人偏好的话,风险评估就会变成专家之间的意见对抗。

1986年2月,在要求推迟(先是45天,后来是1年)所有试验的决定中,前述两类风险评估都没有起到重要作用。该决定主要考虑了案例对地方的社会、政治和经济意义,科学家们几乎没有输入什么信息。风险评估在蒙特郡这一层面的次要作用,与科学分析在环保署和食品与农业部的程序中成为政治决定的基础,形成了鲜明对比。

为什么蒙特郡的程序与环保署和食品与农业部的程序如此不同?政治和制度的环境都起了作用。首先,当州和联邦机构在没有听取郡官员的声音的情况下颁发了许可时,该郡十分愤怒,这激发了该郡的反抗。第二,从行政部署或科学专业知识的角度而言,该郡的健康部门并未准备好处理如此不同寻常的事例。当局因此不得不在公开的强光照射和高度政治化气氛的影响之下边干边学。所以,并不令人吃惊的是,该郡主要利用风险评估结果来表达对拟议试验的强硬反对。

三、风险评估的特征和科学家的角色

有关公共领域里的风险评估,我们大略地得出了三点一般的观察结论。在此,从概念上将风险评估看成由如下三阶段组成有助于澄清我们的表达:(1)界定范围,(2)分析,(3)解释分析的结果。〔40〕类似的概括亦可很好地描述科学工作。只是,与科学工作形成对照的是,风险评估所固有的特征是问题定义和解释都必然是非科学的。只有分析才能达到科学上的客观标准,不受行政特权和社会价值的污染。

(一)评估的范围通常是狭窄的

EDB案例中对地下水途径的忽略、核能案例中行政机构选择提出应急方案的一项理由而不是应急方案的一般指南、环保署和加州描述除霜害菌潜在危害时的歧异,都说明了此种一般倾向。评估范围的偏狭源自四种力量的作用:

·科学/技术的。科学家可能会因为认为某些问题无解而将其排除在外。当数据有限或存在其他不确定性时,他们会限制对问题的考虑。而且,科学家的特定学科背景会影响其对问题的描述,正如在除霜害菌的评估实例中显示的一样。

·政治/法律/社会的。规制机关经常限定评估的范围,正如在EDB分析的早期阶段所显示的一样。行政机构的传统任务及选民会强有力地影响到其运作,正如在除霜害菌的评估实例中显示的一样。还有一些制度和政治考虑往往是呼之欲出的,例如,联邦与州和地方当局之间在核事故应急方案制订中的歧异。

·管理的。许多风险评估开始于评估特定管理选项——某一设施的选址或开工、运用或禁止某一技术,如EDB和除霜害菌实例。除非有机会考虑更多的选择,否则问题的界定本身已经是受到限制的了。

·资源方面的(Logistical)。评估总受到期限约束、需要动用特定人力和其他资源、通常也只有有限的机会去获得更多信息。

评估范围的狭窄并不完全是有害的。有时,限制范围实际上会改善风险评估,因为这样可以使风险评估更清晰、减少不确定性、集中资源、聚焦于对管理选项的分析。例如,前述应急方案理据问题,可归因于将目标解释得过于宽泛和含糊。然而,当评估范围的狭窄是因政治原因造成且未考虑科学证据,或者像EDB案例忽略了地下水那样过早地限制了评估范围在后来的评估中又未补正时,这种狭窄就可能带来糟糕的决定。

(二)科学家的评估不止是分析科学数据

这些实例表明,进行科学分析的科学家也发挥着其他的重要作用,包括:界定问题、描述需要分析的具体疑问、安排外部评论程序(给专家组支持)、解释科学分析的结果、就如何管理危害提出建议等。这些科学家与其运作其中的更大的组织和社会背景保持个人关联,其在组织分析和解释分析结果时会运用这些背景知识。这一点在除霜害菌案例中特别明显——在该案例中,不同技术人员显然对各自机构的规制任务更为敏感。

虽然许多风险评估正恰当地以常规方式进行,〔41〕U.S.Environmental Protection Agency,Office of Solid Waste and Emergency Response,Draft Superfund Public Health Evaluation Manual(1985).但我们的案例研究表明,科学家们的创造性技术分析可以为风险评估做出主要贡献(或可能的贡献。)在除霜害菌案中,科学家们有关除霜害菌对天气模式或生态平衡之可能影响的分析,就开辟了风险评估的新天地。如果工作组当时做出了此种选择,其原本可利用风险评估以改进大规模核事故应急方案的绩效。

(三)科学家通常未参与跟进其分析——导致错漏得不到纠正

科学家在界定评估范围方面起着至关重要的作用。对评估结果的解释和应用却相对而言是较不一致并且还常常是有限的。我们的三个实例中,核事故应急方案是最极端的例证:科学家在分析中已经指出的问题,即缺乏对替代措施效果的评估,仍然未得到纠正。多数技术问题还是被转换成了法律问题。EDB案例是个混合的例证:风险评估者在PD2/3中提出了一系列关于如何管理EDB危害的政策建议,但环保署没有就EDB采取任何措施;3年后,环保署面临一系列公共危机时,科学家们的建议又被批评为不够充分了。在除霜害菌案例中,当实地试验被批准时,环保署与加州的科学家对行政机构的政策决定有着显著影响;然而,在这一案例中,现在说什么样的后续措施是必要的还太早。

四、风险评估作为动态过程的组成部分

从我们分析中浮现的风险评估画面,扩展了国家科学研究理事会自我设限的静态理想图景。

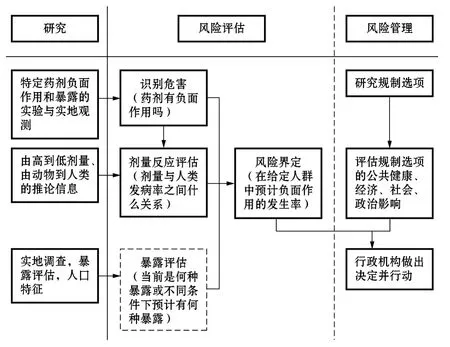

国家科学研究理事会理想中的风险评估是与混乱的风险管理这一社会过程相隔绝且先后有序依次进行的。这一理想图景开始于只依靠科学、关注危害后果的危害识别(如图1所示)。

图1〔42〕National Research Council,supra note〔2〕,p.21.

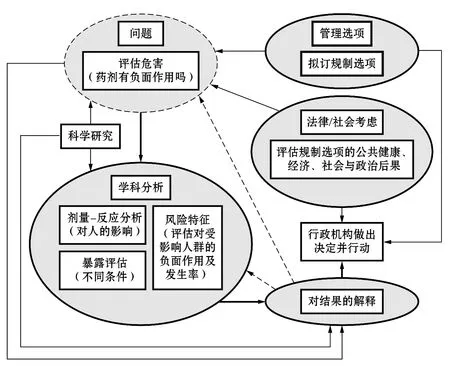

在我们的画面中(请看图2),问题界定远远超出了危害识别,包括了危害后果、路径和像管理选项这样的其他考虑因素。正如前面已经揭示的,我们把问题界定当作三个一般领域的混合:科学、社会/法律因素与管理选择。若要使风险评估程序有所助益,风险评估者必须能够冲破其作为科学数据解释者的角色,与风险管理者一起,在科学与社会之相互作用的边缘地带架起桥梁。〔43〕Deisler,supra note〔4〕,“Risk Management”,at 15.在问题界定阶段,风险评估者要就风险分析可用的科学工具、数据的可得性、对科学现象的现有理论解释、为可能发生的管理问题提供合理答案的现实可行性等向风险管理者提出建议。反过来,风险评估者也需要听取可用的管理选项、其所作决定的潜在社会影响、风险评估范围的法律与社会限制等方面的建议。在解释技术分析的结果时,类似的互动也是必要的。

图2〔44〕在我们的图形中,细实线代表信息流,虚线代表偶然的信息流,粗实线代表了活动流。

尽管我们的风险评估画面修改了国家科学研究理事会提出的图景(请看图1),但我们坚持了其关键要素——客观的科学分析的核心作用、评估与管理活动的区分。我们承认,为了在评估程序中保持正直,为了使科学能够隔离于价值判断和政治操纵,风险评估与风险管理的区分至关重要。

然而,我们主张,将风险评估在概念上分为不同步骤,不应当直接用于向个人分配职能。图2中不同种类的活动,被置于以阴影区分开的不同空间之内,从事这些活动的个人不能也不应被锁定在狭隘限定的具体功能上。风险分析,若要具有相关性,就需要与更大的背景联系起来,由此人们必须成为背景的一部分。说到底,谁比博学的科学家更适于解释那些伴随不确定的分析结果并且将之转化为建议呢?

五、最后的评论

风险评估者因承担双重使命而存在角色冲突。科学家的行为规范要求风险评估者不能从不充分的证据中得出结论,并应避免主观判断,另一方面,解决具体社会问题又要求风险评估者积极介入,这两者之间存在冲突。但是,既然角色冲突是无法避免的,最好的方法是公开地承认它。正如时为国家科学院院长的菲利普·汉德勒(Philip Handler)在差不多十年前所评论的,当个人混淆了其双重角色时,会造成严重的问题,即丧失正直品性、摧毁公众对科学的信心。〔45〕Handler,“Public Doubts About Science”,208Science(1980),1093.风险评估者有如下几项个人责任:(1)坚持区分所从事的客观性、分析性活动与掺杂了其个人价值、社会价值及直觉的活动;(2)在可能赞成也可能不赞成相关政策的公众和他人面前清楚地做出上述区分;(3)以两种角色行动时,都要足够清晰、公开、诚实、客观地工作——只有这样才有可能使风险评估获得客观性。

风险评估者及其他组成风险共同体的专家对该共同体和该领域,还负有更多义务:

对于风险评估的范围和内容是如何、由谁、立于何种基础予以界定的,批判性的评论总是必要的。在当前实践中,外部评论通常集中于科学方法与数据基础的可靠性。尽管很重要,但这类评论需要扩展以将与定义相关的问题包括在内。

在解释和运用风险评估结果时,需要更多的灵活性。风险评估经常是提供了看问题的视角而不是政策问题的确切答案:这类结果应该被当作政策形成的积极助益而加以利用,不应被当作有缺陷的分析。

发起风险评估的机构应当注意到社会背景。有一种倾向是设立专家小组来考虑那些对具体政策决定至关重要的特定科学问题,却不向该小组提供多少与决定性质相关的信息。这种隔离,意在将价值问题留在科学领域之外,却未必总是最有成效地运用这类小组的方式;何种情形下这样做是适当的何种情形下又是不适当的,需要仔细分辨。

风险评估者和其他进入风险评估的专家必须就诚实正直和促进该领域的发展做出特别强有力的个人承诺:一方面,发展和加强评估的分析基础需要这种支撑;另一方面,共同体需要区分何为客观何为不客观的专业标准。正如加萨诺夫(Jasanoff)在最近的一篇评论中所指出的,“诚实、理性和充分的公开,对于科学和公共政策都具有至高无上的重要性”。〔46〕Jasanoff,“Norms for Evaluating Regulatory Science”,9Risk Analysis(1989),271.

最重要的是,共同体应当更乐于以批判眼光来看待其过去的活动,并为了提高而学习必要的经验教训。