民主宪政与文化异质性

2013-02-26罗伯特普斯特RobertPost

[美]罗伯特·C.普斯特(Robert C.Post)*

吴 展** 译

引 言

民主宪政事业建立在集体代理的假设基础之上。如果我们问是谁制定了民主的宪法,答案必定会以第一人称复数的形式给出。比如在美国,我们的宪法在其开头就明确宣布,“我们人民……特制定宪法……”。这里,人民的集体代理构成一个能够“给予……一定政体以民主权威”的“人民”。〔1〕J.H.H.Weiler,“Does Europe Need a Constitution?Demos,Telos and the German Maastricht Decision”,1European Law Journal(1995),219,238.

当然,第一人称复数的出现是一种政治建构;它和那些为了说话而仅需清清喉咙就可实现的实体存在不同。“我们人民”是谁?他们的言说内容为何?人们对诸如此类的问题总是充满争论。但是,那些参与民主宪政事业的人们依然预设一种共享的声音。表达上述声音的目的是为了行使集体代理的权力,以便建立民主国家的持续性架构。〔2〕最近,欧共体的进展代表了对文中命题的有力挑战。See Neil Walker,“European Constitutionalism and European Integration”,Public Law(1996),266.但是那些认为欧共体反映一种宪政形式的人,必须直面一个众所周知的“人民缺失”的问题,这个问题植根于这样一个事实,即“欧共体的权力不是来自于特定欧洲‘人民’或人民的宪法规定”——这是民主合法性的前提条件——而是来自于基本上作为各自国家共同体代表的国家议会规范权利的法律让与。Peter L.Lindseth,“Democratic Legitimacy and the Administrative Character of Supranationalism:The Example of the European Community”,99Columbia Law Review(1999),628,636-637.在欧洲,我们可能会看到一个民主性“民主”的一种持续性的动态架构。

某种意义上,国家也是一种集体代理。国家做出行为:它们做出决策,它们形成并努力实现政策,它们缔结条约、契约,它们进行立法,等等。从实践理性的角度来看,这也意味着,从那种讨论并做出决定实体的观点来看,国家和人一样,必须拥有一种“代理的统一”。〔3〕Christine M.Korsgaard,“Personal Identity and the Unity of Agency:A Kantian Response to Parfit”,18Philosophy &Public Affairs(1989),101,119.科斯戈德写到,由“宪法和协商程序予以界定的”国家,“并不仅仅是共同生活在某一地域的公民组成的集体”。“只有在这些公民组成一个单一的代理时,我们才拥有一个国家。也就是说,国家以单一的方式解决冲突,做出决定,与其它国家交往,共同筹划未来。”Ibid,at 114.

民主国家不仅必须具有此类实践性的代理统一,而且需要一种规范性的统一。克里斯汀·科斯戈德将这种统一归属于个体的人。它是一种“根本性的授权”,决定于“我们的行为和选择是我们自己的事情……”〔4〕Ibid,at 121.民主国家体现集体自治的价值要求公民们接受自己的“授权”,亦即国家的行为和抉择,或者至少国家需要通过协商程序达成决策。〔5〕Robert Post,“Equality and Autonomy in First Amendment Jurisprudence”,95Michigan Law Review(1997),1517,1523-1525.当然,民主国家并不要求每个个体的公民同意每个国家行为;这完全不现实。然而,民主国家之所以民主,部分是在于每位个体的公民都有机会说服他人改变那些他们认为可以实现的决定,并且这种机会在实际的运作当中足够维护文中所述的认同。这是由于公民的授权才得以产生的。一个国家是否民主恰恰决定于这样一种认同的“统一原则”。〔6〕Korsgaard,supra note〔3〕,at 112.尽管对这一原则的内涵存在无休止的争议,但它仍然是构成民主合法性的前提。

民主宪政的挑战在于:如何建立一个为此前提提供稳定制度形式的政府架构。哈娜·皮特金在其简单而清晰的“宪政理念”探讨中指出,宪政一直(至少)包含两个方面的意义:其一是“我们是什么”,意即“城邦生活共享的明确的生活方式、作为共同体进行社会和政治表达的模式”;〔7〕Hanna Fenichel Pitkin,“The Idea of a Constitution”,37Journal of Legal Education(1987),167-168.其二是“我们做什么”,意即我们最“有意识并且最审慎”行使的“自我组织的能力”,有意识、深思熟虑也就是“集体地”。〔8〕Ibid,at 168.在具体关系方面,宪政的以上两个方面的内容存在一定的关联。其间的原因在于:“我们怎样建构自己与我们已经如何被建构的事实存在紧密的关联”,后者由“我们的特定历史”和我们的“根本的民族精神或性情”决定。〔9〕Ibid,at 169.

皮特金的观点在于,只有立基于体现“特定人民民族特色”的“根本的民族精神”,宪政才能成功地建立持久稳定的民主合法性架构。〔10〕Ibid,at 167.民主的国家形态要求共同的承诺和认同,这也是仅仅依靠机械地举行选举并不能成功建立民主国家的原因。同时,这些承诺和认同必须足够深入以便经受政治和经济生活中紧迫和压力的各种考验。

当一国宪法反映其人民根本的民族精神时,这类承诺和认同便能够产生。但是,应该明确的是,尽管当代对“民族性”的讨论经常强调这一特征,这种民族精神却并不需要一定存在于道德方面。〔11〕相关论述,See David Miller,On Nationality(Oxford:Clarendon Press,1995),pp.19-21.与此相反,美国的例子说明,该民族精神可能存在于意识形态或“共享价值”的维度之中。〔12〕Weiler,supra note〔1〕,at 243.

民主宪政必须最终植根于共享的文化承诺之中。上述结论指出了我在这篇论文中的基本张力关系。文化异质性已日益成为后殖民主义政治的标志。但是,该异质性所提倡的复合价值似乎与成功的民主宪政所客观要求的统一相冲突。文化多样性的各种方式极大地分裂了荷米·巴哈布哈所称的“不可能的民族统一”,〔13〕Homi K.Bhabha,“Introduction:Narrating the Nation”,in Homi K.Bhabha(Ed.),Nation and Narration(London:Routledge Press,1990),p.1.因此,很有必要对这些方式进行探讨,以便对之进行调适从而助益于民主宪政事业。

当然,在文化异质性的价值方面,民主国家可以持不同的立场。这些立场可以包括:为了建立相信能为民主合法性提供最大支持的统一文化而压制(文化)多样性;容忍文化多样性;积极推动文化异质性等。对于哪一种立场更为可取,人们着墨甚多。毫无疑问的是,文化异质性的主张是否有力取决于特定的条件。相比较用来为多元文化提供一种抽象的承诺和支持而言,如果引证此类主张来废除旧有歧视在当今产生的效果,它们可能具有不同作用。或者,引证此类主张来保护一个拥有共享语言和地域的被征服人民受到威胁的文化,那么,相比较保持新兴移民文化的延续来说,它们也会具有不同的效用。

然而,在这篇简短的论文中,我不会探讨提出文化异质性主张的不同语境。相反,我假定这些主张是有力的、令人信服的;而且,国家也希望最大程度地实现这些主张可能产生的效果。我所论述的问题在于,在某种程度上,对民主宪政自身效力的根本性承诺,是否有力地限制了国家对文化多样性的认可和保护。我的目的在于探讨文化异质性和民主宪政之间的张力关系,特别是这种张力关系在推动文化异质性的典型法律机制中的体现。

一、民主宪政与文化异质性之间的理论张力

结果看起来,直接处理这种张力关系并非易事。比如,人们或许试图决定对于民主宪政所要求的社会附着力而言,主要需要哪些文化价值。这种论述可以通过以下形式加以表现:

民主宪政所要求的社会附着力需要价值“z”。

推行反对“z”的“y”文化对于维护“z”而言会产生严重的危险。

因此,不需要推行“y”文化。

很难说,此类论述会有何种一般的或理论的意义。民主宪政确实要求持续并且“繁荣民族共同事业的共同承诺”。〔14〕Robert Post,Constitutional Domains(Cambridge:Harvard University Press,1995),p.36.但是,这种承诺的具体条件却可以是多样的。像拉南的著名表述一样,如果我们把国家看作“大团结”,〔15〕Ernest Renan,“Qu’est-ce Qu’une Nation?”in John Hutchinson &Anthony D.Smith(Eds.),Nationalism(Oxford:Oxford University Press,1994),p.17.这种团结的内容则可能是偶然的、历史发生的。考虑到维护民主国家的稳定要求特定的认同和承诺,而上述认同和承诺客观上又需要相应的价值,我们所能够阐述的只能是一种无益的抽象命题,即民主宪政必须反映、建立并且加强文化统一。尽管我们常说“共同的过去”〔16〕Neil McCormick,“Nation and Nationalism”,in Legal Right and Social Democracy:Essays in Legal and Social Philosophy(Oxford:Oxford University Press,1982),p.249.是先决条件,但是,在实际维持“共同生活的现实意愿”〔17〕Id.方面,这个过去所突出的一面却是存在广泛分歧、而且很大程度上依赖于历史条件和政治判断的特殊性的。

比如,在某些条件下,对于维持民主宪政所需的团结而言,语言或宗教上的多样性可能会构成无法克服的障碍;在其它一些条件下,这些区别却可能不会产生什么大的影响。这完全决定于“城邦明显的共享生活方式,以及作为共同体进行社会和政治表达的模式”是如何历史形成的。在加拿大,语言差异威胁到破坏加拿大国家共同承诺的先决条件,然而,在瑞士,语言差异似乎没有这样的后果。在北爱尔兰,宗教多样性使得产生民主宪政国家成为问题,但在美国则不存在这样的挑战。

如果关注于民主的前设条件,而不是试图弄清社会附着力所需的主要前设性价值的话,我们也许可以在这种推理方式上取得更大的理论收获。因此,我们可以想象以下论证方式:

民主国家需要价值“x”。

推行反价值“x”的文化“y”,会对价值“x”的维护产生重大的危险。

因此,不需要推行文化“y”。〔18〕请注意本主张并未涉及那些反对“x”的、小型的并且隔离的文化,但是,对于“x”的一般社会维护而言,该反对并不具备多少现实的威胁。另请注意,本主张也未涉及国家是否有权压制文化“y”的问题。

此类观点的要义在于试图界定民主的本质。如果民主需要价值“x”,我们可以捍卫这样的原则,即不能够推行与维护价值“x”不一致的文化异质性的原则。继而,理论性的讨论可以探讨民主会、还是不会需要价值“x”的问题;我们可以讨论为何民主需要尊重法治或宽容,或对人的平等尊重,或批判理性。〔19〕See Meira Levinson,“Liberalism,Pluralism,and Political Education:Paradox or Paradigm?”25Oxford Review of Education(1999),39.结果是,开始时我们是对民主宪政和文化异质性之间关系的考察,最后却变成了一种对民主本质的讨论。

当然,弄清民主的本质很重要、也很有必要。但这不是我这篇简短论文的主旨所在。相反,我将通过对民主国家如何推进文化多样性这样一个追问,继续我对文化异质性和民主宪政之间理论张力的探讨。如果我们假定事实上存在着与民主宪政兼容的文化异质性,也因而希望保有两者之间的和谐的话,我们可能会进一步追问,是否存在一定法律机制方面的理论积累,使得上述和谐能够借助于这些法律机制得以实现。

实际上,这样的机制并不鲜见。比如,为了产生最具广泛代表性的立法会议员,我们可以通过宪法设计选举和代表结构。〔20〕See Will Kymlicka,“Group Representation in Canadian Politics”,in F.Leslie Seidle(Ed.),Equity and Community:The Charter,Interest Advocacy,and Representation(Institute for Research and Public Policy,1993).或者,可以通过宪法为文化多样性集体提供补贴或者其它形式的资助。〔21〕See Avishai Margalit &M.Halbertal,“Liberalism and the Right to Culture”,61Social Research(1994),491.或者,可以通过宪法界定国家权力,使得在认为需要保护文化异质性的区域,国家不能够在以上区域制定不符上述需要的法律。这种可能性很多,对之一一列举似乎多余。

因此,我将我的论述限于三种保护文化异质性的一般结构性机制:个体权利、集体权利和主权下移机制。结果证明,对于型塑所能认可和维护的文化异质性的本质而言,以上三种机制都具有显著的理论和实际意义。

二、个体权利机制型塑文化异质性的价值意义

个体权利至少在两种方式上发挥作用。某些个体权利直接借助于文化规范定位个体行为。比如,针对诽谤和侵犯隐私的诉权,个体权利保证法律将会执行文明和体面的文化标准。〔22〕相关论述,See Robert Post,“The Social Foundations of Privacy:Community and Self in the Common Law Tort”,77California Law Review(1989),957;Robert Post,“The Constitutional Concept of Public Discourse:Outrageous Opinion,Democratic Deliberation,and Hustler Magazine v.Falwell”,103Harvard Law Review(1990),601.这种“权利”惩罚那些偏离这些标准的人。由于执行特定的、推定居于主导地位的文化规范而直接将国家权力施加于相应的行为,在此方式上发挥作用的个体权利能够促进文化的统一。〔23〕当然,主导性文化规范可能对下位文化的下位规范抱持某种方式的尊重,因此主导性文化可能有多重表现。相关论述,see Robert C.Post,“Cultural Heterogeneity and Law:Pornography,Blasphemy,and the First Amendment”,76California Law Review(1988),297.

然而,其它种类的个体权利却以不同的方式发挥作用。它们赋予个体自行决定的权利,而且它们使得这些决定免受国家的干涉,甚至包括国家实施主导性文化规范行为的干涉。此类权利的典型例证是言论自由,其保障人说话、特别是在维护自由和隐私时可能侵犯文化规范方面的权利。借助于抵制主导性文化规范的法律实施,此类个体权利产生文化异质性。

此类个体权利的另外一个例子是宗教“自由”。这种权利阻止国家推行宗教统一的努力,同时,它赋予人们选择、追求所倾向的宗教形式的能力。因此,由于个体选择的不同,这种权利带来宗教的多样性。类似地,语言自由权〔24〕See Yu Cong Eng.V.Trinidad,271U.S.500(1926).保证人们决定自己说、写所用语言的权利,因此,它也同样保护产生于此类决定的语言异质性。

在个体权利机制保障文化异质性方面,我们可能看到至少存在三类不同的理论限制。首先,为了取得法律制度业已包括的社会价值方面的进步,个体权利试图创立个人自治领域。例如,赋予人们言论自由权是创立民主合法性所暗含的社会善德的方式之一;〔25〕See Post,supra note〔14〕,pp.6-18.语言和宗教自由则培育一种自由和宽容文化的社会善德。〔26〕Robert Post,supra note〔23〕,at 321-322.这暗示着:如果这些权利的运行与赋予这些权利正当性的社会价值不符,〔27〕这可能是攻击性言语不受美国宪法第一修正案保护的原因。Ibid 322-324;Post,supra note〔14〕,at 175-176.则个体权利机制并不保护个体自治。当然,这些社会价值是反映主导性文化规范的。但是,看起来,与此类规范不一致的少数派文化所支配的行为就不太可能受到个体权利机制的保护。

其次,文化的许多规范是反个体主义的。这些文化不仅不会得到个体权利战略性的保护,反而肯定会受到它们的侵犯。举例来说,在一个法律制度中,如果赋予妻子在婚姻中与其配偶享有平等的权利,那么要求妻子服从丈夫的这样一种文化观念肯定会在这样的法律制度中被置之不理。或者,信奉土地公有的文化肯定会受到个体财产权利的侵犯。因此,只有特定种类文化规范的多样性才能通过个体权利机制得到保护。

再次,个体权利保护的只是能够在个体选择驱动下的市场中生存的多样性。个体权利并不保证文化就一定得有多样性。相反,它只保护人们自行选择而享有的多样性。因此,对于文化异质性而言,如果主导性文化强行推进一种霸权式的影响,则个体权利机制并不一定是有效的保障措施。〔28〕一些评论者不认为这是一件坏事。因为,如果文化因为缺少支持者而凋零,“这就像潮流或者习惯的消失,它们不是人群的集中需要”。Jeremy Waldron,“Minority Cultures and the Cosmopolitan Alternative”,in Will Kymlicka(Ed.),The Rights of Minority Cultures(Oxford:Oxford University Press,1997),p.100.比如,主导性语言为人们提供一种用它来进行学习和交往的健康的压力。由此产生的后果在于,人们自行放弃使用低位阶语言。在此情况下,对于保护文化异质性而言,仅仅赋予人们使用那些低位阶语言的权利起不到什么作用。此时,某些替代机制比如积极的国家补贴和资助可能同样必要。

三、集体权利机制型塑文化异质性的价值意义

在保护文化异质性方面,个体权利机制的以上固有特征呼唤一种替代(或称补充)机制,这就是集体权利机制。对于集体权利是否可能或可行的问题,〔29〕See Christopher Heath Wellman,“Liberalism,Communitarianism,and Group Rights”,18Law and Philosophy(1999),13.大量的哲学文本在进行探讨。我并不想加入以上方式的探讨。相反,我是以一种把集体权利看作法律制度的功能性实用方式来进行研究。这种视角下的讨论实际上很平常。〔30〕相应地,我不对集体权利是否有益于个体进行论述。我只对此类权利保护的“利益”进行论述。

一开始,我们就应当注意到,集体权利的概念与文化异质性并不存在什么必然的联系。集体权利可能、也可能不保护文化多样性,这主要取决于集体反映其文化的程度。公司是集体,它们拥有权利。但是,这些权利并不保护文化多样性。给予“妇女”集体或一个特定种族集体的权利,可能、也可能不保护文化多样性,这主要决定于人对文化本质以及文化如何与(或不与)生物或种族联系的认识。

如果我们把注意力仅仅集中于那些与文化异质性问题相关的集体权利,我们会发现集体权利的概念存在更深层次的含混不清。因为,之所以把权利当作集体权利,是由于集体区别于个人,是权利拥有者。依照这种方式,我们能够将教堂、公司或部族拥有的权利同个体的人所拥有的权利区分开。

但是,如果设计用来保护集体利益,由于集体利益不同于个体利益,则我们也可以把这种保护集体利益的权利称作集体权利。有时候,我们说服务于社会利益的权利为集体权利。〔31〕See Leighton McDonald,“Can Collective and Individual Rights Coexist?”22Melbourne University Law Review(1998),310.但是,就像我所主张的,所有的权利都服务于社会利益,这种建构问题的方式没有什么意义。与此相反,我们必须对两种利益进行区分:一种利益即我们所理解的在整个政治共同体中由所有人共享、或者潜在地共享的利益。这种利益,我称之为“个体利益”;另外一种利益,它产生于集体的身份,在定义上要小于整个共同体。

例如,免于侵犯隐私的权利,它保护属于共同体所有成员的利益。这是因为,这种权利服务于对整个共同体的认同和承诺而言非常重要的一些价值。因此,我们认为该权利产生于共同体的成员身份。〔32〕相关论 述,see Robert Post,“The Social Foundations of Privacy:Community and Self in the Common Law Tort”,77California Law Review(1989),957.故而,尽管它保障共同体的价值,我仍然愿意把它定位为一种保护个体利益的权利。通过比较,集体利益是部分而非整体性的,它们不是由共同体所有成员普遍享有的。这也是维尔·克姆里克准确地把保护集体利益的权利认作“特别权利”的原因,〔33〕Will Kymlicka,“Individual and Community Rights”,in Judith Baker(Ed.),Group Rights(Toronto:University of Toronto Press,1994),p.1.其理由就在于它们是不同于普遍性权利的。一般而言,保护集体利益权利的一个例子是公司股东以公司名义起诉的权利,它实际上产生于公司股东这一特别地位。服务于集体利益权利的一个更具广泛性的例子可能是,印第安部落成员在区域政府选举中投票的权利,这类政府中包括非印第安人但是由部落成员专属选举的官员治理。〔34〕See Will Kymlicka,Liberalism,Community,and Culture(Oxford:Clarendon Press,1989),pp.146-149.

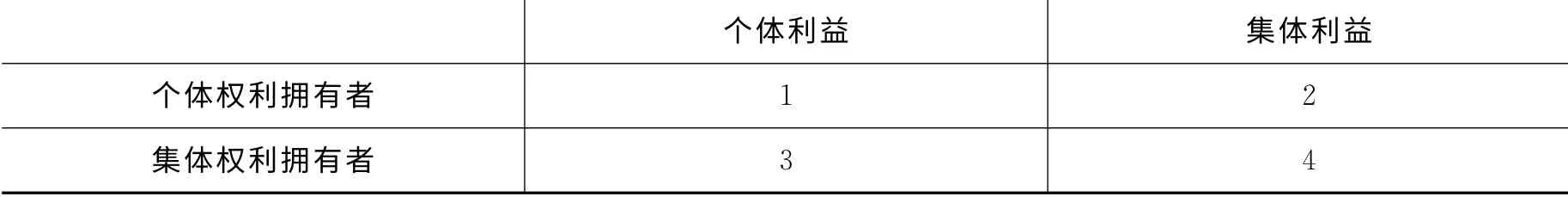

我们可以将这两种关于集体权利的不同概念合并到一个有用的二对二图表中:

表1

前一部分我们所考察的“个体权利”被列在这张表的框1当中。它们是由个体拥有和维护的权利,保护个体利益。然而,在对推行文化异质性的个体权利的能力进行限制方面,出现了第四种限制方式。个体权利只保护那些产生于共同体中共同成员身份的利益,因此它们不保护那些具体对应于该共同体之中下位集体的利益。这极大地压缩了个体权利对下位集体的特别要求和期望进行包容和保护的能力。

框2-4指出了三种明显不同的集体权利,我们需要分别分析。首先,让我们来考虑框3所指的集体权利。可以通过公式来表示框1和框3之间的区别:如果我们假定“E”实体拥有权利“R”,那么从框1到框3的这一转变,就在定量R保持不变的同时,改变了E的本质。其中的理由在于,R保持不变,框3当中的权利保护与框1中权利所保护的是相同的利益。通过对比,从框1到框3的转换得到定量E,但是改变了R的内容。

因此,我们可以假设任何一个人可能在黑亩〔35〕指一块虚构的土地,黑亩见诸于远古以来的各种法律假设。——译者。上拥有的个体产权(“R”)。对“R”的描述就类似于保护产权中的“个体”利益,意即任何人可在黑亩中享有的那些利益。现在,如果我们假设“R”由一个印第安部落或者一座教堂或者一个公司拥有,那么我们实际上已经在描述框3中的权利了。这也就意味着,对组织而言,框3中权利所保护利益的受保护程度并不比个体权利所保护利益的受保护程度高。只有在这些个体利益保护文化异质性的范围内,框3中的集体权利才保护文化异质性。

在本文的第二部分,我们指出了个体权利对文化多样性所提供保护的三种理论上的限制。这类限制的第一种和第三种似乎也适用于框3中的权利。只有在和赋予权利正当性的个体利益所服务的价值不相匹配的情况下,文化异质性才得以保护。而且,文化异质性的保障并非来自个体对文化霸权进行选择的客观效果。但是,因个人自治与某类文化之间的不匹配而产生的第二类限制看起来就不太适用,因为在框3中,是集体自身在行使权利。

框3中权利由集体所有的事实带来三种重要的结构性后果。首先,它授予集体权力。如果集体行使权利,它们肯定影响外部世界,并且集体控制资源并调整他人的行为。具有这些能力的集体潜在地得到加强和凝聚。〔36〕但是,同样可能的是,这种对行使框3中集体权利的控制,会成为内部分化和集体内紧张的结果,因此损害集体团结。

其次,授权集体行使权利,从而迫使它们制度化。这样,集体便能够对权利进行维护。由于权利的运行需要克里斯汀·科斯戈德从实践理性出发而探明的某种“代理的统一”,我们很难理解非组织化的集体怎样能够成为权利的拥有者。毕竟,制度化的组织是这种统一得以建构的典型社会形式。〔37〕See Michael Hartney,“Some Confusions Concerning Collective Rights”,in Will Kymlicka(Ed.),supra note〔28〕,at 214-216.但是,集体以制度化的形式提高集体认同程度的同时,组织权力却以一种动态的成长形式得以潜滋暗长,从而将集体认同分化为制度形式。反过来,这进一步扩大了集体文化和集体制度之间的悬殊程度,而文化和制度为集体行使权利所必需。〔38〕有时候,这些分化会加剧先前已存在的集体内部的紧张。See Michael A.Anderson,“Law and the Protection of Cultural Communities:the Case of Native Americans Fishing Rights”,9Law &Policy(1987),125.

再次,框3中的权利授权国家对哪一权利拥有者为集体的真正代表进行认可。比如,如果就谁可以正确地代表部族主张财产权利存在争议,国家必须通过裁决部族的法律身份来解决此类问题。〔39〕See William Claiborne,“United States Outs Tribe’s Leaders”,The Washington Post(August 11,1999),A13.类似地,如果一座教堂就其拥有的财产存在争议,该教堂的每个派别均主张该财产,国家必须裁定哪种权利主张能够在法律上代表教堂。〔40〕See Jones v.Wolf,443U.S.595(1979).这可能使得国家在集体的认同和发展方面具有重要的影响力。

悖论的是,此类影响力的扩大与框2中的集体权利存在关联。这主要是因为:集体权利拥有者几乎一直具备了根据“代理的统一”而行动的能力。但是,鉴于框2中的权利是由个体、而非集体直接主张,此类集体中集体代理的建构任务就落在了国家的肩上。

比如,我们假定这样一个社会,它的宪法保证将20%的议会席位给予某一特定的种族集体。假设该种族集体未被授权代言该集体而缺少这样一种制度形式。因此,它和一座教堂或一个部落不同。这时,集体权利所保障的集体利益必须要由该种族集体的个体成员表达出来。此类情况下,授权性制度的缺失使得集体利益的表达很容易依赖于国家的官方解释。法院将不得不既裁定集体成员的身份——谁是、谁不是该集体的成员——又对相关集体利益的本质进行界定。

此类裁决所暗含的总是基于国家文化的观点对集体关系的一种描述。〔41〕相关论述,see Robert Post,supra note〔25〕.所有主张集体利益的特别权利最终都授予一国法院界定这些利益本质的权力;在缺乏一种集体能够进行的竞争性和官方性自我代表的情况下,看来,该类司法界定可能具有很强的法律效果。

据说,同样明确的是,相比较仅仅保护个体利益的权利来说,保护集体利益的特别权利能够对文化异质性产生更为宽泛、更为丰富的法律保护。这主要是因为,由于保护对应于具体集体的利益,该特别权利无须由人们一般共享。特定集体的客观条件、历史和社会地位、以及它们文化的特别价值都可以成为对权利进行法律表达的因素。因此,存在语言消失危险的下位集体的成员可能享有保护它们语言的权利,〔42〕See Denise G.Réaume,“The Group Right to Linguistic Security:Whose Right,What Duties?”,in Judith Baker,supra note〔33〕.或者,和平、前现代的宗教组织成员可能享有不受《公共学校入学法》规制的权利。〔43〕Wisconsin v.Yoder,406U.S.205(1972).

将权利置于特定集体的具体历史条件之中,特别权利能为文化异质性提供强有力的支持。对于特定集体以及该类集体所代表的文化多样性的持续加强和健康发展而言,这些特别权利能够传达一种健康的、象征性的承诺。该类权利赋予特定集体利益一种准官方地位,因此它们将该集体约束于国家,并创立一种集体所期望的法律特权。但是,集体之间就该准官方法律地位进行的竞争有时也会产生不稳定的情形。

本质上,保护集体利益的权利将公民划分为集体,并使各个集体相互区别。因此,相比较保护个体利益的权利而言,这些权利客观上面临着更多的宪政所要求的统一的压力。对于民主国家而言尤其如此。在其它地方,我曾主张民主合法性最终依赖于个体和集体自治的调和,因此,(集体的)民主国家必须始终与个体的公民保持一种(协调的)关系。〔44〕See Robert Post,“Between Democracy and Community:The Legal Constitution of Social Form”,in John W.Chapman,Ian Shapiro(Eds.),NOMOSⅩⅩⅩⅤ:Democratic Community(1993),pp.163-190;Robert Post,supra note〔5〕.在保护集体利益的权利方面,将公民视作集体成员而不是单个的个体,这样会潜在地与民主合法性的认识产生紧张。

但是,这种观点不能滥用。集体权利具有非常普遍的表现形式,它们看起来并不影响民主合法性。比如,股东派生性诉讼要求个体主张公司的利益。因此,我们可以直接将它归入框2,然而它却并不会对民主产生什么疑问。我所指的紧张主要产生于这样一种情况,即权利保护的集体利益归属于人的身份。〔45〕尽管因特别权利而在集体之间产生的竞争也有可能互相依赖,并可能产生不稳定。

这种不同可以通过引用埃米尔·涂尔干的论文《个体主义与知识》来加以阐述。涂尔干在该论文中假定,在日益要求进一步劳动分工的情况下,合法的国家不断经受着一种“道德统一”要求的压力。〔46〕Emile Durkheim,“Individualism and the Intellectuals”,in Emile Durkheim,On Morality and Society(Chicago:Chicago University Press,1973),p.50.个体主义是现代的意识形态,这很大程度上(par excellence)是因为,在现代生活的客观条件之下,我们所具有的唯一相同的东西就是我们的个体地位。因此,个体主义,是惟一能够维持当代异质性国家合法性的意识形态:

此后,集体感觉将依附于什么东西?考虑到地域、传统和习惯日渐拓展,越来越广阔的现实,为了包容多样性的情况和不断变化的客观条件,社会被迫使自己保持在一种可塑性和非恒常性的状态,社会个体的变异不再遭遇到足够的抵制……同时,作为进一步劳动分工的结果,各种思想发现自己只是指向某个基准的不同点,反映世界的某一方面,结果,各人意识的内容不尽相同。因此,我们逐渐排除障碍,一步一步走上了通往国家之路,截至目前,几近实现这个目标。此时,除了作为人类人的一般构造属性、人性之外,单一社会集体的成员之间没有任何共同之处。故而,人类人的理念……在个体观念变迁的激流之上,是惟一需要保有的理念,它将是不可改变、超脱个人感情的……此时,存在着所有的个体主义;并且这使个体主义成为一种必需的学说。〔47〕Ibid,pp.51-52.

有些时候,那些为了保护文化异质性而倡导特别权利的人会主张保护文化多样性,其根据在于集体文化对于人的身份具有重要意义。〔48〕See Avishai Margalit &M.Halbertal,supra note〔21〕.我不强调我仅在它们设计用来培育文化异质性价值的范围内评价框2中的特别权利。我不认为该类权利服务于其它诸如过去歧视的救济效果、分配正义等目的。设计用来保护不同身份的特别权利不仅以民主的个体主义特征的面目出现,而且存在于涂尔干所假定的,在任何一个现代的、多样性社会的社会团结基础之上。在建立涉及身份的特别权利机制时,国家必须自问,对于维持宪政所需的统一而言,公民所共同具有的东西是什么。如果,他们不是分享作为个体的共同地位,而是拥有各自集体所创设的(假设)不同身份,究竟是什么东西,把他们约束到一起、忠诚于一部单一的宪法?

我们可以假定,宪法统一可以通过分享一种尊重多样集体的价值的忠诚而达致。然而,是什么东西保障这种忠诚呢?这种东西可以是异质性集体之间的协议,协议约定这些集体要互相宽容、互相支持、共同生活。但是,遵循这种思路,宪法状态就可以视作集体之间的一种国际性和平契约了。只有在保持集体可理解的利益的情况下,宪政所需的统一才可能存在。当在今天的加拿大或者19世纪50年代的美国,这种可理解的利益开始消失时,国家便也开始裹步不前。继而,这种宪政开始在一种纯粹契约的意义上想象现代国家的统一。上述统一将国家的合法稳定性建立在依赖于战略利益不断合流的暂时架构(vivendi)型模之上。〔49〕相关论述,see John Rawls,Political Liberalism(New York:Columbia University Press,1993),pp.144-150.此处,我借用了约翰·弗里的观点,即根据利益合流的结构本质,暂时架构型模的政治稳定可能发生变化。初次订立契约各方之间的关系不同于拥有长期契约关系各方之间的关系。并且,像欧洲的例子所显示的,暂时架构型模能够动态地转化为团结的有力形式。在当代,暂时架构型模的一个比较好的例子是波斯尼亚-黑塞哥维纳脆弱的国家宪法,这些宪法读起来很像波斯尼亚、克罗地亚和塞尔维亚“选区人民”之间的契约。〔50〕See Fred L.Morrison,“The Constitution of Bosnia-Herzegovina”,13Constitutional Commentary(1996),145;Zoran Pajic,“A Critical Appraisal of Human Rights Provisions of the Dayton Constitution of Bosnia and Herzegovina”,20Human Rights Quarterly(1998),125.

可替换地,宪法统一也可能流动于人们的团结之中。在这种团结之下,每个人分享加入集体的重要人性需要。主要的概念在于,加入集体客观上需要存在普遍的人性,普遍的人性维护国家团结。在其早期研究中,维尔·克姆里克从赋予特别权利正当性的角度向我们展示了类似图景。〔51〕See Will Kymlicka,supra note〔33〕.美国宪法语境下对此观点的论述,请参见,Frank I.Michelman,Brennan and Democracy(Princeton:Princeton University Press,1999),pp.119-133.这种概念与涂尔干的假设一以贯之,同样具有吸引力。涂尔干假设现代国家的社会团结需要必要的来源。但是,在建基于这种原理、维护特别权利建构的能力方面,却存在着两种理论上的限制。

首先是分析上的。特别权利保护集体身份的某些方面的内容,而这些方面的内容是与认为国家团结所需的个体主义方面的内容不相一致的、因而在这种程度上(pro tanto)是不合法的。例如,如果把需要个人的集体身份理解为自愿加入集体所需的各种形式,特别权利机制极大地损害人们退出应被认为是非法的集体的能力。〔52〕See Chandran Kukathas,“Are There any Cultural Rights?”,in Will Kymlicka(Ed.),supra note〔28〕,at 238.

其次是动态上的。社会认同的创立不是静态的;它产生于经验性的成长过程。如果,特别权利——甚至理解为建立在加入集体的普遍的人类需要基础上的特别权利——能够创造一些社会条件,人们在这些社会条件下能够实际建立对特定集体、而不是一个应对所有加入集体需要的国家的认同的话,那么特别权利肯定已经产生了损害宪法统一的社会意义及效果。

因此,特别权利潜在地与宪法统一的前设条件处于或者分析上、或者动态上的紧张之中。毫无疑问,我们会对这种紧张的本质和程度进行不同的解读和实际的评估。通常来讲,弄清权利的社会意义非常困难,并且容易引起争论。举例来说,免于种族歧视的权利规定在美国宪法第14修正案的平等保护条款之中。有些学者,像凯斯·森斯坦,倾向于认为这些权利的确定要以“集体基础上的主张”为据。其理由在于它们“必要地建立在单个个体对待遇抱怨的基础之上,而单个个体是排除在集体共同特征之外的”。〔53〕Cass R.Sunstein,“Casuistry”,in Robert Post and Michael Rogin(Eds.),Race and Representation:Affirmative Action(New York:Zone Books,1998),p.317.因此,森斯坦乐于把这些权利归入到表1的框2中。为了对这种权利对白人构成种族上的歧视的指控加以辩护,他主张通过各自的历史传统将免于种族分类的权利适用于特定的集体,而不是一般性地适用于单个个体。

这种对该权利的解读是正确的,但却存在一些争议。例如,美国最高法院反复阐述“是个体才有资格针对基于种族或道德背景所进行的族群分类寻求司法保护。其间的原因在于,这种区分侵犯的是人的权利,而非仅仅是特定集体的成员身份”。〔54〕Adarand Constructors v.Pena,515U.S.200,224(1995).因此,最高法院是把这种权力界定为一项个体权利,置于表1的框1当中。因为对置于表1中不同位置的权利有这样那样的解读,这张表本身将有助于我们理解对权利所存在的富有争议解读之间的分析上的紧张。

而且,即使法院采用森斯坦在免于种族歧视权利方面的分析,甚至法院未能发现这种对权利的解读和民主宪政的基础两者之间分析上的紧张,我们的讨论仍然显示:法院也可能会不得不评估这种权利的动态效果是否与宪法统一所要求的社会团结一致。这将有助于解释最高法院在确认行为观点中不断强调的关切。那就是把平等保护理解为对特别权利进行授权,而这种授权会极大地损害我们对“一个平等的公民国家的梦想。在那样一个国度里,个人机会、个人成就与种族没有关系”。〔55〕Richmond v.J.A.Croson Co.,488U.S.469,505-06(1989).最高法院明确地宣示,这样一个梦想为宪法统一而必需。正如对权利意义的解读充满争议一样,对权利实际效果的评估也是如此。〔56〕这可以参考一个奇怪的事实。就是,在其它文本中,最高法院将宪法对种族(和性别)的认同看作是国家团结的前提。See Taylor v.Louisiana,419U.S.522,527(1975).特别权利的效果可以是十分富有争议的。有时候此类权利表现为某些具体事务的积极资格,例如,特定比例的议会代表权利、或者部族成员以特定方式捕鱼的权利就是如此。〔57〕Donald Parman,“Inconstant Advocacy:The Erosion of Indian Fishing Rights in the Pacific Northwest,1933-1956”,in Robert L.Nichols(Ed.),The American Indian:Past and Present(New York:McGraw-Hill,1992).但是,有时候这些权利又表现为免于适用一般法律的权利,比如特定集体的成员以“保护文化”为由主张免于刑事诉讼。〔58〕相关论述,see Paul Mangarella,“Justice in a Culturally Pluralistic Society:The Cultural Defense on Trial”,19Journal of Ethnic Studies(1991),65;Holly Maguigan,“Cultural Evidence and Male Violence:Are Feminist and Multiculturalist Reformers on a Collision Course in Criminal Courts?”,70New York University Law Review(1995),36.或者,某个集体的成员主张他们的文化需要免于普遍适用的侵权法。〔59〕See Thomas Isaac,“Individual versus Collective Rights:Aboriginal People and the Significance of Thomas v.Norris”,21Manitoba Law Journal(1992),618;Carol Weisbrod,“Symbols of Federalism”,25 University of Michigan Journal of Law Reform(1992),795,816-825.这种免除有时候以主张“理性人”的方式进行,也即对被告所负责任的裁判应根据特定的集体规范、而不是作为整体的共同体规范加以判定。〔60〕See Bitsie v.Walston,515P.2dat 659,662(N.M.App.1973).

被授予免除权的特别权利对主导性文化构成更为直接的挑战。这主要在于人际行为的一般规制构成可接受行为的主导性文化的基准,偏离该基准的免除权即使经集体规范赋予正当性,也很容易被理解为对侵犯的许可。类似的例子可能包括,特定文化规范应该免除它的支持者受到禁止一夫多妻制、〔61〕Reynolds v.United States,98U.S.145(1878).生殖器切割、〔62〕Susan Okin,“Is Multiculturalism Bad for Women?”,22Boston Review(1997),25-28.或者某种形式父母-子女性行为〔63〕Farah Sultana Brelvi,“News of the Weird:Specious Normativity and the Problem of the Cultural Defense”,28Columbia Human Rights Law Review(1997),657.的法律实施的权利主张。此类涉及特别权利以保护集体利益的习惯做法同时也保障国家文化主导所产生的集体身份认同,并且授权进行依据主导文化(尽管不是依据下位文化)的观点构成侵犯的行为。

这意味着维尔·克姆里克描述的“外部保护”和“内部限制”〔64〕Will Kymlicka,Multicultural Citizenship(Oxford:Oxford University Press,1995),pp.35-44.之间的区别将不能够得以维持。维尔认为,这种区别对于评估拥有集体权利的期望而言具有根本上的重要性。维尔将“外部保护”定义为“集体反抗更大团体的”权利主张。〔65〕Ibid,p.35.他认为,外部保护主要关注“集体间关系”,它涉及“集体间不公”,而非对个体的压制问题。〔66〕Ibid,p.36.与此相反,“内部限制”,则涉及“集体对其自身成员的权利主张”,因而直接产生“个体压制的危险”。〔67〕Ibid,pp.35-36.

但是,特别权利却经常使这种区别模糊不清,因为它们不仅关注于界定反抗更大团体的集体利益,而且关注影响集体成员个体自由的集体利益。〔68〕See Ayelet Shachar,“Group Identity and Women’s Rights in Family Law:The Perils of Multicultural Accomodation”,6Journal of political Philosophy(1998),1.对于如何评价此类集体权利,外部保护和内部限制之间的区别并未提供有用的指南。相反,如同我所指出的,我们的探讨应该转向:在分析上或动态上,权利所保护的实体性集体利益是否与认为维持宪法统一所需的个体性相一致。

这种对特别权利的分析同样适用于表1框2和框4当中的权利。这些框的区别在于这样一个事实,即框4所示的特别权利为集体所有,集体因此拥有了行使权利所需的制度性结构。一个可能的例子是已建成教堂接受国家基金的权利。在权威性的特别权利主张当中所暗含的集体利益和集体身份的本质方面,这种制度性结构使其能够与国家形成一定程度的抗衡。这时,国家可能做出一定的让步,从而使其在这些问题上具有比在框2中权利相关问题上较小的影响力。

但是,这种影响力的保持需要一定的成本,原因在于框4中的特别权利使得国家拥有对集体的内部制度性结构的直接准入权。那些取得表达集体权利的人同时有权行使国家所认可的特别权利。因此,此类权利所创立的国家资源准入权成为集体内竞争性小派别可以赢得的一种奖励,国家可以利用这种方式激励集体内的各派别去选择这种奖励从而加强国家团结。反过来,这种动态的行为又引发了制度性结构和集体文化之间潜在的差异。但是,另一种可能是,这种能为集体所拥有的准官方资源赋予集体如框4当中的权利,而这些权利能够将集体转化为一种文化合法性和身份的来源,从而可能对国家自身构成竞争性威胁。这些不同倾向如何出现只是历史偶然性和客观条件的问题。

四、主权下移机制型塑文化异质性的价值意义

我们在第三部分探讨的集体权利机制由一系列法律主张构成。这些法律主张在一国司法系统内得以表达和执行。由于限制以上权利主张的条件可以通过使它们与国家要求一致的各种方式来实现,这为主导性文化提供了一种重要力量以控制此类权利所产生的离心效果。

在此部分,我要探讨保护文化异质性的第三种机制,亦即一种严格界定控制形式的机制。这种机制就是主权下移机制。该机制可以定义为主导性文化将制定法律的权利委托给集体的机制。这种机制与第三部分讨论的集体权利机制不同:集体权利由最终向国家文化负责的国家司法系统来界定并予实施,而主权下移产生于这样的情况,即集体得到界定并执行它们自己的法律标准这样一种情况。在美国,主权下移的一个主要例子是联邦制,为了保护“集体生活的……多样性”,它涉及“广泛的……主权权力分配”。〔69〕Harold Laski,Studies in the Problem of Sovereignty(New Haven:Yale University Press,1917),p.275.See Post,supra note〔23〕,at 301-302.当然,联邦主义也服务于代表其它文化异质性的利益。See Robert Post,“Chief Justice Taft and the Concept of Federalism”,9Constitutional Commentary(1992),199.

由于制定法律的授权不是一件简单的事情,而是一组明显不同的能力,因而主权的委托也是一个极其复杂的过程,其间可以采用多种不同的形式。集体可被授权为集体成员、或者某一限定地理区域的所有人、或者某一限定地理区域的集体成员制定法律;集体可被授权制定法律而不执行法律;集体可就某些事项、而不是其它事项制定法律;如同现在的澳大利亚联邦的情况一样,集体可被授权发布法律标准,但是标准的最终解释权在于国家法院。肯定能够授权集体发布法律标准,但这些标准或多或少要处于国家边际强制力所织就的严密的网的笼罩之下。如同现在美国各州法律的情况一样,从宪法权利到国家豁免,无不处于这张网的笼罩之下。对集体法律合法性的国家审查可能是相对全面、有效的,或者它也可能仅仅限于诸如人身保护令此类特别律令方面。〔70〕See Santa Clara Pueblo v.Martinez,436U.S.49(1978).

每一种委托设置均显示对文化异质性价值的不同解读和承诺,同时也涉及国家对在主权下移方面所隐含的离心可能性进行某些种类和某种程度的控制。分析时,必须以其各自的优点、特定历史和动态发展为根据。

但是,这些主权下移的形式所具有的一个共同特征在于,它们都授权集体制定反映集体利益和规范的法律。相比较集体权利机制而言,这种机制为文化异质性提供了一种更加丰富和全面的保护。这主要是因为主权下移改变了衡量一般人际关系的法律基准。

在国家制度内,由于反映国家共同体对所有人所负义务的关切,法律利益被理解为是个体性的。因此,诸如具体化什么是个体利益,什么是侵害的法律基准是参照主导性文化的价值而设定的。反映下位集体价值的法律所设定的基准则与之不同。它可能体现主导性文化认为偏颇、异常的价值。但是,由于信奉保障共同体内所有人利益的理念,这些价值可能使下位文化看上去具有某种普遍性。因此,主权下移可能消除个体和集体利益之间的区别。在19世纪的摩门领地〔71〕19世纪,信仰摩门教的人在美国犹它州大盐湖区建立的聚居区—译者。中,一夫多妻被认为是一种个人、而非集体利益。这是因为,在该集体的价值观下,每个人都有权利组成一夫多妻的家庭。因此,主权下移的功能就体现为使主导性文化观点认为不正常的价值正常化。这种正常化构成集体文化的最全面表达。〔72〕See Mark D.Rosen,“Our Nonuniform Constitution:Geographical Variations of Constitutional Requirements in the Aid of Community”,77Texas Law Review(1999),1129;Mark D.Rosen,“The Outer Limits of Community Self-Governance in Residential Associations,Municipalities,and Indian Country:A Liberal Theory”,84Virginia Law Review(1998),1053.

进行主权下移的民族国家为当地文化提供了这样一个机会,即受益于国家的经济、政治以及军事权力的机会;与此同时,民族国家取得了代表当地文化的权威。因此,在鼓励对当地文化的忠诚和参与方面,联邦制提供了一种重要的激励手段。

但是,当地文化的正常化会极大地加剧文化异质性和宪法统一之间的紧张。主权下移过程中利益的变化,可能直接导致集体法律和国家宪法之间的冲突。鉴于主权性集体可以废止宪法性规范,这些规范不再为国家统一提供基础。因此,培育这个基础的任务必须转而寻求其它能够适用于全国的宪法条款。问题一直是,这些条款是否适合于维护国家团结。在其不能维护国家团结的情况下,国家将不得不转变成一个联合组织、一种暂时架构型模、依据协议维护的国际组织的国内替代机构。

主权下移对宪法统一所构成的挑战,不仅仅存在于我们在分析层面集体法律和宪法要求之间的冲突,挑战也可能是动态的。因为主权集体更可能成为一个身份和合法性的来源地,从而对民族国家的统一和稳定构成实际的挑战。

在民主国家,这些东西可能潜在地构成很强大的离心力量。它们是否能够有效地得到限制完全取决于国家控制主权下移的方式。为了确保对其进行限制,集体所制定的任何法律都不能与国家统一的健康运行不相一致。因此,在每种主权下移的情形下都需要参照特定的历史条件,对这些方式的适当性进行评估。但是,悖论的是,更加强大的主权可能委托给隔离且相对不强大的集体比如美国的印第安保留方式。个中的原因就在于它对维护国家主权的威胁相对较小。

然而,主权下移可能又会产生另外一种危险,这种危险有时候又被称为一种“内部少数派”的问题。〔73〕Leslie Green,“Internal Minorities and their Rights”,in Will Kymlicka,supra note〔28〕.典型的情况是,人们是多个集体的成员,而多个集体居于一个特定的地理区域内。因此,如果主权下移给一个下位集体去管理该地理区域,它极有可能拥有压制不属于该下位集体的成员、或者属于该集体但同时又属于另外少数派集体成员的权力。这些人就构成“内部少数派”。

对于任何异质性民主国家而言,其自身保持着集体利益和个人利益保护之间的特定平衡。在健康的有机条件下,这种保护国家和保护公民的平衡被认为是国家团结的必要前设条件。但是,我们可以看到,如果出于使集体自身认同而重新正常化法律的目的而将国家主权下移给一个下位集体,同样的平衡不可能在该集体的司法体系内得到再生。

因此,内部少数派所特别形成的结构性挑战在于,它们在个体和集体利益之间经受着两种不同的平衡。一种是在国家层面获致的平衡;另一种则是在较小司法制度层面所获致的平衡。这意味着,内部少数派必须以某种方式对这两种平衡进行调适,而这两者是为国家团结所需的最低程度的前设条件。

从国家的观点来看,这种双层结构表现为这样一种问题,即是否下位集体在权利的重新正常化方面,应主要受到国家所施加的个体权利概念的抑制。由于主权下移的目的在于更全面地推行下位集体的文化价值,因此对重新正常化的所有内容进行抑制与这一目的不相一致。

但是,从内部少数派的观点来看,任何在国家之内正常的东西与更小层次司法制度内正常的东西之间的不一致,都可能潜在地导致紧张与不和谐。比如,在美国,对特定的印第安保留区委托了很重要的主权,这导致妇女们被剥夺了她们能够在国家层面司法制度内享受到的权利。〔74〕See Santa Clara Pueblo,supra note〔70〕,at 49.因此,印第安妇女们必须面对她们公民身份产生方面的两种不同解读。这两种解读之间的不一致产生结构性的不稳定。就他们所受到的不利待遇程度而言,内部少数派有理由向国家施压从而限制主权的委托。

此类紧张必需通过法律得到解决。它不仅仅是一个结构性不稳定的问题,同时也关系到文化异质性的社会重要性。限制对主权的下移意味着损害下位集体利用法律推行自身特别价值的能力。不对主权下移进行限制则意味着认同压缩下位集体司法制度下内部少数派的各种价值,国家文化并不认为这种压缩是为国家团结所需要的。如果我们假定任一替代方案都不会威胁民主宪政,那么,只有通过进一步具体化我们希望通过法律推行的文化多样性,这一困境才可能得到解决。换句话说,主权下移提出了这样一个问题,即,法律应该保护什么样的文化多样性形式?