《新蒙古》月刊中所记之“外蒙古”

2013-02-24刘迪南

刘迪南

(北京大学 外国语学院,北京 100871)

《新蒙古》月刊中所记之“外蒙古”

刘迪南

(北京大学 外国语学院,北京 100871)

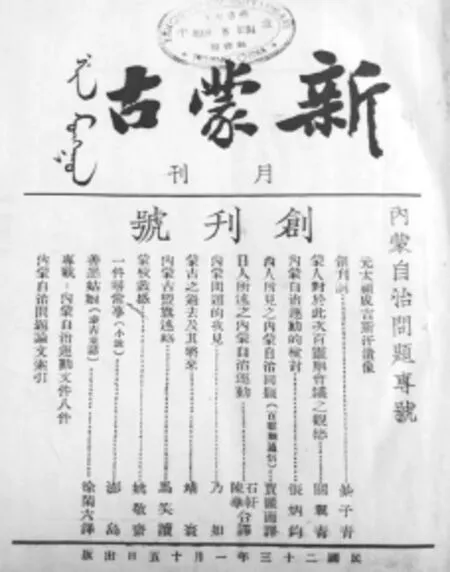

《新蒙古》月刊是面对日本侵略、民族危难,蒙、汉学人于1933年“百灵庙大会”之后,筹备创办的月刊杂志,宗旨是:剖析蒙古问题之实情,介绍国内外对于蒙古问题之研究,宣达中央处理蒙政之方案,揭露帝国主义侵略蒙古之真相,促成汉蒙民族之团结,以共致力于解放运动。《新蒙古》月刊以刊登有关内蒙古问题的文章为主,间或也刊载了不少与外蒙古相关的文章,这些文章是研究20世纪二三十年代外蒙古问题的重要史料。

《新蒙古》;外蒙古;20世纪二三十年代

一、《新蒙古》杂志概述

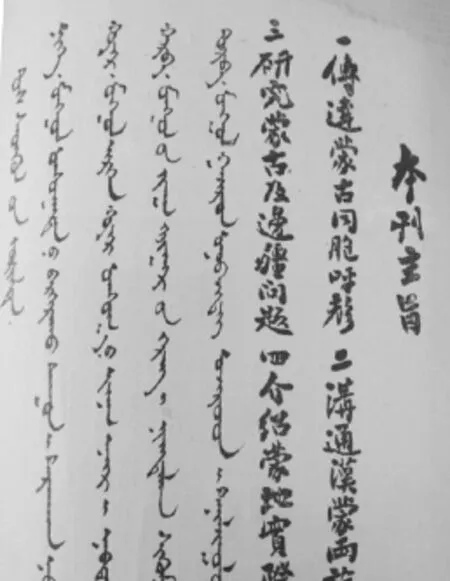

1931年“九·一八事变”之后,日本欲建立所谓的“满蒙帝国”,内蒙古局势危急。在此种情况下,内蒙古部分王公提出“高度自治”的要求。面对日本侵略、民族危难,民国蒙、汉学人于1933年“百灵庙大会”之后,筹备创办《新蒙古》月刊。1934年1月出版创刊号——《内蒙古自治问题专号》,从创刊到1937年停刊,共出版5卷28期。其于《创刊词》中写道:“现当国际风云日紧,帝国主义者积极备战,世界第二次大战迫在眉睫,日本帝国主义为准备其对俄与对美战争,决不停止其对中国与内蒙之侵略。内蒙自治适于此时发生,诚不免或人之疑虑,然幸经中央①中华民国中央政府——引者注。委派员与内蒙领袖开诚相商,证明内蒙此次要求自治,纯以自卫卫国,共纾国难为目的,因而得到相当圆满之解决。本刊适于此时诞生,自觉所负使命甚为重大。……愿借本刊剖析蒙古问题之实情,介绍国内外对于蒙古问题之研究,宣达中央处理蒙政之方案,揭露帝国主义侵略蒙古之真象,促成汉蒙民族之团结,以共致力于解放运动。邦人君子,其共鉴之。”[1]由是可知,此月刊创刊之目的在于蒙古问题之研究,尤重内蒙古问题。其中也间或涉及外蒙古的介绍和研究。其原因有二:一则外蒙古1921年发生人民革命,建立政府。1924年改称蒙古人民共和国。民国政府于1945年之前对其未予承认,从民国的角度看,外蒙古问题仍处於尚未解决的状态;二则尽管民国政府在当时尚未承认外蒙古为独立之国家,然而其实已为苏俄所控制,“外蒙已完全非我有矣”。[2](P109)当时国人为之痛心不已。外蒙古的“失却”可作为妥善处理内蒙古问题的“前车之鉴”。因此,《新蒙古》月刊虽以刊登内蒙古问题的文章为主,也刊载与外蒙古相关的文章。

从内容上看,这些文章涉及外蒙古的方方面面,从历史到近况,从政治到文化,从经济到民生无所不包。这些材料一方面有助于了解20世纪30年代外蒙古的情况;另一方面,也反映出20世纪30年代各国学者对外蒙古问题的态度和倾向,对于研究外蒙古近、现代史具有重要的史料价值。

1934年1月至1937年2月《新蒙古》月刊共出版五卷28期。其中与“外蒙古”相关的篇目大致如下:

1934年第一卷第2期(民国二十三年二月十五日出版)

1. [日]玉井壮云:《最近外蒙古之情势》,陈华译

2.《外蒙人民之真意向》(海拉尔通信),王树瀑译

3.《苏维埃化之外蒙》,际亨译

1934年第一卷第3期(民国二十三年三月十五日出版)

1.《可怖的库伦暴动实况》(满洲里通信),陈华译

2. 吴永詹:《外蒙之经济价值》

3.《蒙古与俄日冲突》,贾丽南译

4.《最近外蒙之情势》(续)

5.《蒙古人的容貌与健康》,宁涵译

1934年第一卷第4期(民国二十三年四月十五日出版)

1. [法] Joseph Castagne:《法人论蒙古问题》,杨杏田译

2.《蒙古资料》,芥舟译

3.《赤俄操纵下之外蒙》,转自[内外类编]

1934年第一卷第6期(民国二十三年六月十五日出版)

1.[美] Owen.Lattimore:《伪国成立与蒙古》,,杨杏田译

1934年第二卷第1期(民国二十三年七月十五日出版)

1.王开江:《急待回复之张库通商》

1934年第二卷第2期(民国二十三年八月十五日出版)

1.吴永詹:《蒙古与苏联》

2.[苏]桑热也夫:《外蒙古经济形势——蒙古及唐努乌梁海‘国民共和国’》,槐三译

3.《外蒙达尔哈特区人种及其他之研究》,阎东初译

1934年第二卷第5、6期合刊(民国二十三年十二月十五日出版)

1.《苏联积极经营外蒙古以防日本之侵略》(莫斯科通信),唐仁译

2. [日]村上之行:《蒙古的阶级社会及中俄的对蒙政策》,田景梦译

3.子青:《蒙古的民间》

4. [日]下永宪次:《外蒙之地理交通及物产》,田景梦译

5.日本边疆问题研究所:《外蒙人口的现状》,田景梦译

6.日本边疆问题研究所:《最近外蒙牧畜业之调查》,田景梦译

1935年第三卷第1期(民国二十四年一月十五日出版)

1.日本边疆问题研究所调查:《外蒙近况与苏联军备》,田景梦译

2. 《从蒙古沿革上鸟瞰中俄蒙的关系》,草人译

1935年第三卷第2期(民国二十四年二月十五日出版)

1. 王开江:《中俄蒙的外交关系》,

2.《外蒙邮票之一班》,插图

1935年第三卷第3期(民国二十四年三月十五日出版)

1.《哈尔哈日蒙冲突之真像》,转自《大公报》

2.《有备无患之外蒙目击谈》,译自《字林西报》

3.[苏]泡兹得涅也夫:《居临西伯利亚之外蒙》,苏汉译

1935年第三卷第4期(民国二十四年四月十五日出版)

1.国藩:《外蒙的畜牧业》

1935年第三卷第5期(民国二十四年五月十五日出版)

1.黄城垙:《外蒙古之历次政变及最近状况》

2.[日]高桥利雄:《被苏俄所夺取的乌梁海》,洪炎秋译

1935年第四卷第2、3期合刊(民国二十四年九月十五日)

1.[苏俄]柯麻亚夫:《蒙古旅途印象记》,刘洪河译

1935年第四卷第4期(民国二十四年十月十五日)

1.木铎:《苏俄为什么建筑赤库铁路》

2.[日]山本实彦:《‘国境’及外蒙》,洪炎秋译

3.吴永詹:《蒙古人的生活特质》

1935年第四卷第5期(民国二十四年十一月十五日)

1. [美]Edgar Snow:《蒙古之赤星与旭日》,唐仁译

2.[日]村田孜郎:《外蒙古最近情势和‘满’蒙关系》,洪炎秋译

3.[日]山本实彦:《‘国境’及外蒙》,洪炎秋译

1935年第四卷第6期(民国二十五年三月十五日)

1.《库伦最近的情况》,木铎译

2.《外蒙古的经济状况》,赵如图译

1936年第五卷第1期(民国二十五年)

1.《外蒙古的经济现状》

1936年第五卷第2期(民国二十五年)

1.《外蒙古对外关系》,赵长年译

1936年第五卷第3期(民国二十五年)

1.《外蒙古对外关系》(续)

2.立言:《俄蒙现状之溯源》

这些文章按照其来源可分为两类:一类是译文,另一类是民国学人的著述。译文多译自日本学者的调查报告,也有译自俄国、美国、法国学者的文章。这类文章主要介绍“外蒙古”的状况以及苏俄、日本等外国势力在外蒙古地区的争夺等。20世纪二三十年代外蒙古地区政治经济状况发生了急剧的变化,引起了苏俄、日本、英美等国的广泛关注,有关外蒙古情况的论述增多,即是学术研究层面的反映。其中尤以日本学者的论述最丰富,他们的研究有其政治和侵略的目的,在此搁置不论。仅从学术研究的角度去审视这些文章,实为研究20世纪30年代之外蒙古的珍贵史料。

二、《新蒙古》月刊中日本学者笔下的“外蒙古”

从《新蒙古》月刊中所载的日本学者对“外蒙古”的论述来看,其研究目的在于为20世纪30年代日本的“满蒙政策”做学术上的支持。因此,在利用其论述时当尤为注意。日本学者往往不满足于当时对于外蒙古的介绍文字,他们认为:“关于外蒙情形,虽亦有几多报告,散见于新闻杂志,率多出于仅窥蒙古边境之中国浪人,或庸俗文人手笔。此等记载非谓蒙古民族如何野蛮,即谓苏维埃赤色帝国主义如何侵略,并极力描写其阴惨的牢狱生活,……仅就微末事实,未可据以认定社会全体状况。盖彼等探险旅行所得,自身亦明知无确实性,不足信赖。此辈技术者,不过等于遥向云烟模糊之蒙古天空,偶一眺望而已。”[3](P34)20世纪30年代日本学者对于外蒙古的研究,借助战争侵略之故,得以进行实地学术考察,留下了许多珍贵的第一手资料。

日本学者的论述多由外蒙古地区的历史沿革入手,之后介绍该地区当日之范围、地形地貌特征、河流等。在外蒙古的自然资源、交通运输、人口状况以及经济发展情况等方面着墨颇多,可见其关注重点所在,这些均与其战争侵略目的息息相关。

1.秘密的“锁国”

日本学者认为由于苏俄对外蒙古地区的政治控制,使得该地区较之从前更为封闭而不为外人所知。对于日本人来说,“(当时——引者注)日‘满’和俄蒙的关系,愈为纠纷错综,刺探外蒙古所秘藏之现状,既属必要,又饶兴味”。然而,日本人“刺探外蒙古所秘藏之现状”尤为困难。“现在之外蒙古,虽仅为地理性质之普通旅行,亦在禁止之列。至有关政治之重要地带,更非寻常方法所可到达。此种锁国的排外观念,尤以对于日本人为最甚,故外蒙旅行,直可谓为不可能之事。职是之故,日人对于东蒙古(即内蒙古),虽有种种旅行记录,外蒙古则是全然无之。因而,外蒙天地,在日人眼中,仍为神秘境域焉。”[3]20世纪以来日本和苏俄对远东势力范围的争夺愈演愈烈,苏俄极力排斥日本在外蒙古地区的势力,甚至不准许日本人进入库伦。民国学人马鹤天于20世纪20年代末到外蒙古地区考察时,对于库伦的日本人居留情况也有所提及,“日本侵略南满东蒙,还想伸手到北满西蒙去。所以去外蒙调查的人亦不少。据说以前仅库伦,除妓女外,有日人男子七八十人。表面上职业是医生药材杂货商,并饭店理发及演马戏等,实际上多为政府作秘密工作。所以俄人最讨厌。赤军到库伦后,对日人搜捕,日本男人遂全逃去,可知者仅儿岛①儿岛为20世纪20年代末在库伦行医的日本医生。一人矣。”[2](P161)日本人当时在外蒙古的居留情况可见一斑。因此,外蒙古的时况对于日本人而言更觉秘密。

在日本学者眼中,外蒙古的“锁国”不仅表现在不为外人所了解,尤其不为日本所知,更严重的是,“自满洲事变以来,俄国在外蒙的工作,对我们(指日本——引者注)也有很多暗示:……培养蒙人思想,使仇视日本”[4]。如此一来,外蒙古对于日本人来说,不仅在政策上完全封闭,在感情上也彻底隔绝。

日本学者得出“外蒙古”秘密锁国的结论,可与20世纪二三十年代的外蒙古的政治运动和阶级斗争相印证。当时,蒙古人民革命党中的右派(多持民族主义)领导人在政治斗争中失败之后,多被冠以“日本特务”、“叛国者”等罪名,如外蒙古第一任总理C.丹曾(S.Danzan)被称为“亚宾②蒙古语日本“Япoн”的译音。丹曾”等。20世纪30年代在外蒙古大量屠杀喇嘛,多以“通敌日本”为由。由此可见,“外蒙古”之于日本的秘密封闭到达何种程度。这当然与苏俄的影响和控制有直接关系。

2.苏维埃化的“外蒙古”

《新蒙古》月刊中日本学者论及“外蒙古”问题时,最为重视苏俄对外蒙古的控制问题。20世纪20年代末至30年代初,正是外蒙古地区政治、经济发生根本性变化的时期。日本学者将“外蒙古”地区受到苏俄影响的过程称为“苏维埃化”或“赤化”。他们从政治、经济、军事、文化等方面详细地记录了这一过程,并且将苏联“赤色”势力侵入外蒙古地区分为三个时期:第一时期为1920—1924年;第二时期为1924—1928年;第三时期为1928年之后。[5](P48)第一时期即苏联红军协助外蒙古人民党军队占领库伦,建立政权。第二时期,“掌握外蒙人民共和国大权的外蒙国民革命党于一九二八年受俄共产之煽动而划分为左右翼两派。苏联赤色势力侵入外蒙之第二期以后,外蒙国民革命党内左翼派占绝对之势力,自是外蒙国民革命党采取共产主义的动向,放弃从前蒙古民族主义的运动。”[5](P48)第三时期即1928年之后,“外蒙国民革命党,日趋于苏联共产党外蒙古支部化,外蒙国民革命党掌中之外蒙人民共和国政府,从此完全受莫斯科共产党之支配,外蒙社会主义建设,自一九二九年亦积极着手进行”。[5](P48-49)

日本学者认为苏俄在外蒙古地区实行“总督政治”,外蒙政党的“苏维埃化”、军队、行政机关、议会选举、经济制度、宪法等的全面苏俄化均属于所谓总督政治的表现。对于受到苏俄控制的外蒙古之政治状况,日本学者认为,外蒙绝非所谓的民众政治,而是苏维埃独裁政治,表面苏俄化,权力实则操纵于苏联人手中。经济方面,也无成绩可言。虽极力仿效苏联推行合作化,然而“1920年立案着手之‘阔尔保兹’、‘果斯郝兹’、‘阔闵’及‘阿尔台利’③“阔尔保兹”、“果斯郝兹”、“阔闵”和“阿尔台利”等为蒙古语和俄语“合作社”的音译。之建设,已昭昭然为不可能,势必一朝中止或放弃也”。[5](P50)

日本学者对于外蒙古逐渐苏俄化的过程持否定的态度,这是可想而知的。其原因不外乎两方面:一方面,由于当时日本和苏联意识形态上存在根本差异;另一方面,也是更为重要的,日本在外蒙古的势力被排出殆尽,均为苏联势力在外蒙古独大所造成。日本学者在其论述中详尽阐释外蒙古方方面面的“苏维埃化”亦有为其势力丧失而扼腕的意味。

3.富饶的资源

由于发动战争以及国内发展,日本急需物产和资源。顺应这种需要,日本学者的论述中对外蒙古地区的物产和自然资源颇为关注。日本学者称“外蒙为一处女宝藏地”。[3](P36)玉井莊云的《最近外蒙古之情势》、下永宪次的《外蒙之地理交通及物产》、村田孜郎的《外蒙的最近情势和‘满’蒙关系》等文章都记录了外蒙古地区矿产资源及其开发情况。下永氏在文章中提到“蒙人职业为狩猎与畜牧,所以其主要物产亦是家畜及狩猎品”[6](P41)家畜及狩猎用品则是20世纪二三十年代外蒙古对外贸易的主要输出物,多输出至苏俄。另外,对库伦、恰克图地区矿产资源的开发也多有记述,特别注意哪些矿藏已被俄人所控制。如玉井氏谈到,“沙金为外蒙富源之一,闻苏俄极力设法采掘,并奖励本国人民,移住开拓。”[7](P34)

日本对外蒙古地区展开大规模研究实始于20世纪初,20世纪二三十年代由于侵略战争的趋势,对外蒙古的研究出现了高潮。尽管这些研究多为侵略战争服务,但是仅从学术角度审视这些研究,客观上它们提供了20世纪二三十年代有关外蒙古重要信息。《新蒙古》月刊选译并刊登日本学者的这些文章,一方面是为了揭露日本妄图占我满蒙,进而侵略中国的丑恶行径;另一方面从学术层面上提供了了解外蒙古时况的窗口。

三、《新蒙古》月刊中民国学者对“外蒙古”的认知

20世纪30年代,蒙古地区所面临的国际和地区局势日益紧张,日本妄图通过侵略满蒙,进而侵略中国。1932年3月1日,“日本关东军方面在东北成立‘满洲国’的同时,按照其既定的方针,在这一傀儡政府中设立了专管蒙古人事务的机构,并在内蒙古东部地区逐步建立起了一整套的殖民统治体系。”[8](P122)同时,当时的国民政府对内蒙古地区的政策失当,加之内蒙古地区王公上层提出“高度自治”的要求,内蒙古地区问题突显,且愈加复杂。在这样的大背景下,许多民国学人纷纷口诛笔伐,探讨“蒙古问题”的著述层出不穷,或为专著,或见诸于报端,或辟专号讨论。专著如华企云的《蒙古问题》①华企云:《蒙古问题》,上海黎明书局,1930年。、王勤堉的《蒙古问题》②王勤堉:《蒙古问题》,商务印书馆,1930年。、谢彬的《蒙古问题》③谢彬:《蒙古问题》,商务印书馆,1930年。、马鹤天的《内外蒙古考察日记》④马鹤天:《内外蒙古考察日记》,新亚细亚学会,1932年。、白眉初的《外蒙古始末纪要》⑤白眉初:《外蒙古始末纪要》,北平建设图书馆,1930年。、张印堂的《蒙古问题》⑥张印堂:《蒙古问题》,商务印书馆,1937年。等。这些专著均出版于1930年至1937年间,即蒙古问题最为错综复杂的时期。由于内蒙古和外蒙古之间的密切联系,加之当时民国政府并未正式承认外蒙古独立等原因,民国学人在探讨“蒙古问题”时,所指均包括内外蒙古,并将二者同样视为中国之“边疆”。从内容和观点上看,《新蒙古》月刊所载有关外蒙古问题的文章无疑是上述专著的一个缩影,是了解外蒙古历史及20世纪30年代外蒙古现实情况的门径。

《新蒙古》月刊中刊登的民国学人有关外蒙古问题的文章主要有:

1. 王惠民:《蒙古情形之分析与观察》

2. 吴永詹:《外蒙之经济价值》

3. 吴永詹:《蒙古与苏联》

4. 王开江:《中俄蒙的外交关系》

5. 国藩:《外蒙的牧畜业》

6. 黄城垙:《外蒙古之历次政变及最近状况》

7. 木铎:《苏俄为什么建筑赤库铁路》

8. 立言:《俄蒙现状之溯源》

(一)还“外蒙古”以真实

历史上,外蒙古虽久为中国所有,然而对于外蒙古的介绍和研究只是从清朝嘉道年间兴起的西北边疆史地学派才开始的。对于普通民众来说,外蒙古不啻为遥远而陌生的边塞之地,即使是饱读诗书的学者,倘若不是专门研究者,对于外蒙古的境况也不甚了了。20世纪30年代,蒙古问题成为东亚国际和地区问题的焦点,外蒙古的地缘政治地位、经济地位的重要性愈发突显,因此这一时期蒙古问题受到广泛关注,出现了研究高潮。诚如《居邻西伯利亚的外蒙》的中译者序言中所说:“蒙古在未来的世界风云中是占着举足轻重的地位。但是因为地理上的限制,国人对于蒙古——尤其是外蒙的情形向来知道得很少,甚至于连蒙古境内的重大事变,也很少有普遍的、详细的传述。提起蒙古,一般人的印象大概总是黄沙万里,牧马胡笳的一篇荒凉;其实错了。蒙古正是中国富藏的宝库,而唐努乌梁海的风景正也不亚于欧洲的瑞士”。[9](P45)蒙古问题的重要与对蒙古问题的研究不足的状况是十分矛盾的。20世纪二三十年代处于风口浪尖的蒙古问题唤起了研究的热潮。30年代初期一系列有关蒙古问题的研究成果出现即是明证。《新蒙古》月刊对外蒙古问题的研究具有代表性。

(1)“外蒙古”的价值

《新蒙古》月刊中的外蒙古问题相关文章力图纠正国人对外蒙古的固有印象,同时特别强调外蒙古的重要价值。

首先是政治、军事价值。外蒙古之地理位置具有重要的地缘政治价值,“东扼关东,西控西域,南障大漠,北临强俄。中国北部之绝大屏藩也。其关系中国之安危实非浅鲜。”从军事地位上看,外蒙古也是极为重要的,民国学人张印堂指出:“北则环抱俄属西比利亚,南则翼护中国,东则又临接东三省,形成中国边防最长之侧面。”[10](P14)同时,外蒙古地势空旷,又是“东亚与欧西陆空交通必经之自然捷径”。[10](P15)20世纪二三十年代,日、俄对外蒙古地区的争夺,正是看重外蒙古重要的地缘和军事地位,而积极拉拢。因此,《新蒙古》月刊的学人们指出,中国不能坐视外蒙古为外强所掠,外蒙古在“我国防上又具有生死关键之重要。”[10](P15)

其次是经济价值。吴永詹专文探讨外蒙古的经济价值。吴氏称外蒙古“山川雄伟,宝藏富厚”,实为中国北部边陲之大宝库。同时,外蒙古地区面积广大,是优良的天然牧场。“外蒙古其地遍处青苍,最宜牧畜。生殖既畅,滋殖弥藩。[11](P19)更重要的是,外蒙古地区天惠甚厚,“外蒙之矿产,亦遍在各地,丰富异常,久为外人所垂涎。”[11](P20)吴氏认为,外蒙古地广人稀,土地肥沃者宜农耕,牧草丛生者亦畜牧,高山可以造林,矿产开发更会带来无穷价值。“即沙漠亦非毫无农业价值,水利兴,灌溉便,其生产力殆与沃土无异,政府倘能注意开发,则不啻于埃及美洲也。”[11](P23)此观点尽管过分乐观,但是外蒙古的经济价值由此可见一斑,有力地回击了外蒙古不过是穷乡僻壤的边塞之地等歧见。

(2)20世纪30年代“外蒙古”的情况

20世纪30年代,外蒙古人民革命胜利十余年,一方面该地区的政治、经济、文化、教育、宗教等状况发生了巨大的变化,另一方面由于当时的国际局势,外蒙古政治生活中党争和阶级斗争异常尖锐。《新蒙古》月刊中有关外蒙古的文章实时而详尽地反映了外蒙古存在的种种问题。

①关于外蒙古的归属问题

《新蒙古》月刊的学人们认为,清朝最终将外蒙古地区纳入其版图,1911年清帝退位,民国建立。民国对清朝的版图具有天然的继承关系,因此外蒙古无疑是民国不可分割的一部分。尽管从1911年外蒙古经历了在俄人蛊惑下宣称“独立”,其后又经历了撤治、自治、二次“独立”、人民革命胜利到建立共和国等诸多变化,然而民国终究持有对外蒙古地区的宗主权。因此,从民国学人的角度,他们始终将外蒙古视为中国领土之一部,称其为“我们的外蒙古”[12](P36);称其政府为“伪政府”,其政党为“伪组织”[13](P18-25)。这是他们探讨外蒙古问题的基本立场。

②即蒙古国民革命党。民国学人有关外蒙古政党问题的论述中多将其称为外蒙古“国民党”。其中颇有深意,值得探讨。关于外蒙古的政治情况

20世纪30年代,在苏联的影响下,外蒙古的政治生活经历着急剧的变化。

在政党方面,《新蒙古》月刊的民国学人介绍了蒙古国民革命党①即蒙古人民革命党,民国时期将其译为蒙古国民革命党。的宗旨、历史、组织。“外蒙古伪组织,亦称以党治国,一切权利属于勤劳人民。”[13](P22)除蒙古国民革命党之外,还有青年革命团(有的文章中也称其为“青年革命联盟”)。《新蒙古》月刊的学人们对于青年革命团与蒙古国民革命党之间的关系有两种认识:一种认为青年革命团是蒙古国民革命党的一部分,“作为国民党②的预备党员”[11](P20);另一种观点认为青年革命团与蒙古国民革命党是两个系统,实为两个政党,“在两者中间,有彼此不相容的主义思想”[14](P33),外蒙国民党认为“外蒙是外蒙人的外蒙”,力主反俄亲华;而外蒙青年革命党“受第三国际的支配,力主反华亲俄。”由于所秉持的主义思想的不同,二者之间在30年代初期呈冰炭不相容的势态,展开了激烈的“党争”。1934年,“举行十周年纪念,‘青年革命联盟’于当时议会中,宣布清党,将国民党分子一律驱逐”。[15](P16)可见,1934年之前与之后的“蒙古国民革命党”已非同一政党。蒙古国编纂的历史著作对此事件鲜有记载。《新蒙古》月刊无疑为我们提供了与此有关的重要史料。

外蒙古所建立的共和政府,其实权掌握在苏联人手中。对于这一点,《新蒙古》月刊的学人们有非常清醒的认识,在文章中多次指出20世纪二三十年代的外蒙共和政府“可以说完全脱形于苏俄,无容烦述。所不同的是政府机关都离不掉许多俄国顾问……俄国顾问的职权高出一切,各该机关长官对顾问无不惟命是听。”俄国顾问“表面上虽称处于被咨询者之地位,然其实际上即操纵外蒙政治之主人。”[17]

③关于外蒙古的经济情况

20世纪二三十年代,外蒙古的经济发展中畜牧业仍占首要地位。《外蒙的牧畜业》[12]比较详细的介绍了外蒙古畜牧业的发展情况。作者认为,外蒙古的地理条件“宜于牧畜而不适于农业”。畜牧业是外蒙古经济发展的支柱产业。从牲畜繁殖方法上看,外蒙古牧民思想保守,对繁殖牲畜的方法一任自然,不思改进。然而从1924至1932年间牲畜头数的统计数字来看,八年间牲畜头数增加了近1000万头。作者认为,外蒙古畜牧业取得较大进展的原因并非全在于外蒙古牧民本身的努力,“推动外蒙牧畜业进展的是苏俄,苏俄之所以肯煞费苦心的替蒙民发展牧畜,当然自有其用意的所在。”[12]更重要的是,《新蒙古》月刊的学人们对外蒙古自20世纪20年代以来不断加紧推行的牧业合作化尤为关注。他们认为,外蒙古的牧业经济尚处于原始状态,苏联试图将合作化经济强加于外蒙古的畜牧业和农业,显然是错误的,势必遭到失败。历史证明了这一判断的正确性。

除畜牧业以外,外蒙古的商业、工业、金融、对外贸易、采矿、交通等各业均为苏联所垄断,甚至连外蒙古发行的纸币都是“由俄人承印,蒙人既不签字,又不盖章,全由俄人一手包办。”[15]苏联对外蒙古经济的控制程度可见一斑。相比之下,华人在外蒙古经济中所占地位几乎被排挤殆尽。

④关于外蒙古的文化、教育

20世纪30年代,外蒙古的文化、教育取得了“斐然可观”的发展。文化设施完备,印刷厂、俱乐部在外蒙古虽然尚属新鲜事务,然而通过这些文化设施展开了丰富的文化宣传:“俱乐部表演蒙古新旧戏剧,里边音乐歌舞,无不齐全。至衣食住行,亦纯西洋化。电灯电话,以及各种游行运动,演讲会,妇女解放识字运动等,亦无不积极提倡,尽力推行。其文化之发展,已斐然可观矣。”[17]虽然,《新蒙古》月刊的学人们指出苏联在外蒙古文化建设中扮演着重要的指导角色,然而对于外蒙古在文化方面取得的可观成就并不讳言。

教育方面,外蒙古从寺院教育摆脱出来,开始逐渐发展世俗教育。这是外蒙古文化发展过程中的一个新变化。外蒙古政府在比较大的城市如乌拉巴托、乌里雅苏台、科布多、恰克图等地基本都设立了小学。在乌兰巴托还设有中学和宣传学校,毕业生按照上级党部的命令工作。学校中所使用的教材均由俄文教材翻译,俄语亦是主要科目。足见苏联对外蒙古教育的影响。此外,据《新蒙古》月刊的学人们之观察,其教育以“蒙古平民革命党之宗旨为宗旨,其进行之步骤,分为国内与国外。国内教育以养成普通知识及国民资料为标准。”[18]至于国外教育,则是派遣留学生出国深造,以向苏联派遣留学生为主,向德国、法国等西方国家派遣的留学生人数极少,仅为个位数。留学生尚有因为经济状况不佳等原因中止留学回国的。另外,黄成垙还谈到蒙古民众对于学校教育的态度是“五分钟热情”,所以20世纪二三十年代外蒙古的学校教育在生源上存在着一定问题。

(二)为民国政府解决外蒙古问题建言献策

《新蒙古》月刊的学人们研究和介绍外蒙古的根本动因在于引起民国政府对外蒙古的重视,合理解决这一问题。“外蒙古问题一日不解决,西北边疆即一日不安,而中国之政治,亦不能有安定之日矣。”[15]有鉴于此,学人们根据当时外蒙古的实际情况为民国政府解决外蒙古问题建言献策。

《新蒙古》月刊的学人们援引清朝在外蒙古地区实施的政策,以及清末由于国势衰微,列强群起瓜分,“外蒙古久为中俄两国争执的标的”[11]等为前车之鉴,认为现下情形,不可与1689年《尼布楚条约》签订时中俄实力对比同日而语,“弱国素无公理可讲”[19]。“外蒙古”的归属取决于中俄实力的对比,更在于各方对“外蒙古”所采取的政策。清廷“远拂蒙情”的政策成为导致1911年外蒙古宣布“独立”的重要原因。然而1917年俄国发生革命,无暇东顾,俄人在外蒙古的势力日形式微,外蒙古多次要求民国政府派兵前往边防,有撤治之议。1919年徐树铮进入外蒙古,颁布撤治命令,外蒙古取消自治,权归中央。1911年至1921年之间,“外蒙古”在中俄之间的摇摆,即是明证。

20世纪二三十年代苏联对外蒙古的控制力不断加强,在政治、经济、军事、文化、教育等方面施加影响,成为导致这一时期外蒙古地区政治动荡、阶级矛盾和社会矛盾迅速激化的主要原因之一。苏联的虐政引起了外蒙古人民的强烈不满,从暴动到逃亡,外蒙古人民展开了不同程度的反抗运动。时任蒙古人民共和国代总理的迪拉布活佛也向民国行政院请求拨款救济。《新蒙古》月刊的学人们认为,民国政府大可利用外蒙人对苏联普遍不满的机会“收复蒙疆”,并提出具体策略即“欲收复蒙疆,当先从扶植着手,欲安定蒙人心志,须有取信于蒙人之事实。”[17]当时的中华民国政府在外蒙古地区影响力微弱,实权紧紧握于俄人之手,外蒙古人民处境水深火热。故仍以孙中山先生提出的五族共和为出发点,“呜呼外蒙胞族,苦痛备尝矣。吾汉满回藏民族其知之否?其怜之否?其拯救之否?如欲怜之而拯救之,必先知之,如欲知之,莫便于人手一书,检阅而披读之。”[20](P2)《新蒙古》月刊中所刊载的有关外蒙古问题的诸文章其目的即如此。

综上,本文对1934年至1937年出版的《新蒙古》月刊中所刊载的有关外蒙古问题的文章做了简要的分析和评述。这些文章反映了20世纪二三十年代外蒙古的现实情况以及围绕外蒙古地区展开争逐的各方势力之态度和实力对比。《新蒙古》月刊的学人们对于20世纪30年代前后外蒙古所发生的许多问题进行了极为深入的探讨,将外蒙古问题的实质分析得淋漓尽致,其研究达到了很高的水平,部分观点对于当今的蒙古国历史研究和现状研究仍未失去学术价值和意义。同时,需要指出的是,由于研究者的立场和意识形态的不同,对于苏联在外蒙古地区施加的所谓“赤化影响”多持否定的态度,这是时代留下的烙印,也是值得注意的问题。总之,《新蒙古》月刊中的探讨外蒙古问题的文章是研究20世纪30年代外蒙古问题的重要史料,有待深入探索和挖掘。

[1]创刊词[J].新蒙古,1934,第一卷第1期.

[2]马鹤天.内外蒙古考察日记[M].新亚细亚学会,1932.

[3] 玉井莊云.最近外蒙古之情势[J].陈华译,新蒙古,第一卷第2期,1934.

[4] 村上知行.蒙古的阶级社会及中俄的对蒙政策[J].田景梦译,新蒙古,第二卷第5、6期合刊,1934.

[5] 参见苏维埃化之外蒙[J].际亨译,译自大连《满洲日报》,新蒙古,第一卷第2期,1934.

[6] 下永宪次.外蒙古之地理交通及物产[J].田景梦译,新蒙古,第二卷第5、6期合刊,1934.

[7] 玉井莊云.最近外蒙古之情势[J].陈华译,新蒙古,第一卷第3期,1934.

[8] 赛航,金海,苏都毕力格.民国内蒙古史[M].呼和浩特:内蒙古大学出版社,2007.

[9] [苏]泡兹得也夫.居邻西伯利亚的外蒙古[J].苏汉译,译者序,新蒙古,第三卷第3期,1935.

[10]张印堂.蒙古问题[M].商务印书馆,1937.

[11] 吴永詹.外蒙之经济价值[J].新蒙古,第一卷第3期,1934.

[12] 国藩.外蒙的牧畜业[J].新蒙古,第三卷第4期,1935.

[13] 参见黄成垙.外蒙古之历次政变及最近概况[J].新蒙古.第三卷第5期,1935.

[14]外蒙近况与苏联军备[J].新蒙古,第三卷第1期,1935.

[15]吴永詹.蒙古与苏联[J].新蒙古,第二卷第2期,1934.

[16]苏俄操纵下之外蒙古[J].新蒙古,第一卷第4期,1934.

[17] 王惠民.蒙古情形之分析与观察[J].新蒙古,第一卷第2期,1934.

[18] 参见黄成垙.外蒙古之历次政变及最近概况[J].新蒙古,第三卷第5期,1935.

[19]立言.俄蒙现状之溯源[J].新蒙古,1936-1937年第五卷第3期.

[20]白眉初.外蒙古始末纪要[M].北平建设图书馆,1930.

责任编辑:侯德彤

The "Outer Mongolia" Recorded in New Mongolia

LIU Di-nan

( School of Foreign Languages, Peking University, Beijing 100871, China )

New Mongolia is amonthly magazine started by Mongolian and Chinese scholars in1933when China was under Japanese aggression and at acrisis.Its aim was to strengthen the unity between the Mongolians and the Han people.It published papers on Mongolian matters,which are important documents for studying the issue of Outer Mongolia in the1920s-30s.

New Mongolia;Outer Mongolia;1920s-30s

K311

A

1005-7110(2013)05-0077-07

2013-06-26

国家社会科学基金重大项目“东方文化史”(批准号: 11&ZD082)阶段性成果。

刘迪南(1978- ),女,满族,北京人,北京大学外国语学院,讲师,博士生。