商业银行进入模式对农村融资服务的影响

2013-02-13任曙明,张静,郑洋

任 曙 明, 张 静, 郑 洋

(1.大连理工大学 经济学院,辽宁 大连116024;2.上海浦发银行大连分行,辽宁 大连116002)

一、引 言

农村金融体系不发达、农户融资难,一直是制约“三农”发展的瓶颈。为了突破这个瓶颈,我国于2006年启动了新一轮农村金融体制改革,希望通过引导银行资本和民间资本进入农村金融市场、组建各类新型农村金融机构,最终在农村地区形成种类多样、高效的农村融资服务体系,提高农村融资服务水平。为了提高改革成效,2009年中国银监会还专门出台了《新型农村金融机构2009~2011年总体工作安排》,确定了新型农村金融机构的发展目标:到2011年底设立新型农村金融机构1416家,其中村镇银行1131家、贷款公司114家、农村资金互助社171家,分别占79.87%、8.05%、12.08%。截至2011年末,全国已组建新型农村金融机构786家,其中村镇银行726家、贷款公司10家、农村资金互助社50家,分别占92.37%、1.28%、6.37%。

总体上,这次改革出现了四个特点。其一,新型农村金融机构的组建以现有商业银行为主导,体现了政府防范农村金融机构经营风险的基本改革思路,例如,村镇银行必须由1家以上(含1家)银行业金融机构作为发起人。其二,在实际操作上,商业银行进入农村金融市场时,采取的进入模式是发起村镇银行,模式还比较单一。据统计,商业银行发起的村镇银行占新型农村金融机构总数的比例高达90%,受审慎监管措施的限制,商业银行较少以批发贷款、委托代理、资源共享等模式进入农村金融市场。其三,与单一进入模式形成鲜明对照的是,发起村镇银行的商业银行在类型上是多元化的,既有国有银行、全国性股份制银行,还有地方性商业银行以及外资银行。例如,中国建设银行、上海浦发银行、南充市商业银行、北京农村商业银行和汇丰银行都先后设立了村镇银行。其四,商业银行倾向于将村镇银行设立在经济较发达的小城镇,贷款也相应地集中于一些与农业无关的大项目、大企业,存在所谓的贷款“垒大户”现象,难以真正服务于农村地区。

不难看出,政府让商业银行以组建村镇银行的模式直接进入农村金融市场,主要目的是在控制农村金融机构经营风险的同时,增加农村融资服务。本文比较了商业银行的两类进入模式及其对应的监督机制,分析了不同监督机制下进入模式对农村融资服务产生的不同影响,并对“鼓励组建村镇银行”这一政策,提出改进建议。

二、商业银行的进入模式及监督机制

农村金融体制改革的目标是解决农户融资难问题。在金融市场上,借贷双方之间的信息不对称会引发逆向选择和道德风险问题。解决上述问题的基本手段是引入抵押机制,即要求借款方提供抵押品,以此增加贷款方的可保证收入[1]。然而,由于农户缺少抵押品,抵押机制并不能解决农户融资活动中存在的逆向选择和道德风险,因此解决融资难问题的关键在于找到抵押机制的替代品[2]。

以商业银行为主导组建村镇银行,在本质上就是要发展出对农户的监督机制来替代抵押机制[2]。当农户的抵押品价值较低时,如果商业银行能够采取恰当的监督机制,克服逆向选择和道德风险,使得向农户提供融资服务的收益大于成本,那么农村融资服务就会增加。然而,在不同的进入模式下,商业银行的监督机制存在差异,将会对农村融资服务的数量产生不同影响。

1.商业银行进入农村金融市场的两类模式

根据Root发展起来的进入模式分析框架[3],商业银行进入农村金融市场是指为农户提供融资服务的行为;进入模式则指商业银行将产品、技术、人力、管理经验和其他资源转移到农村金融市场的方式。银行规模、银行所掌握的信息类型和数量、银行拥有的监督技术等,会影响到银行对进入模式的选择以及所提供服务 的数量[4][5][6]。商业银行提供的农村融资服务是一种重要的金融资源[7],其数量的多少直接关系到本轮改革目标的实现。

商业银行进入农村金融市场,所采取的模式大致分为直接进入和间接进入两类。直接进入模式指商业银行设立新型农村金融机构,直接将资源转移到农村金融市场,为农户提供融资服务的方式,包括股权发起设立村镇银行、设立贷款公司等;间接进入模式则指商业银行通过与现有新型农村金融机构(资金互助社、小额贷款公司)开展合作,间接地将资源转移到农村金融市场、提供融资服务的方式,包括提供批发贷款、外包零售等。

2.两类模式下商业银行的监督机制

依照进入模式的不同,商业银行对农户的监督机制也分为直接监督(直接进入模式)和间接监督(间接进入模式)两类。两类监督机制在监督方式、自有资本来源和融资合同性质三个方面存在差异。其一,就监督方式而言,在直接进入模式下,商业银行直接监督农户。在间接进入模式下,商业银行对小额贷款公司或农村资金互助社开展批发贷款或外包零售,由这些新型农村金融机构对农户实施监督,商业银行并不直接参与监督活动。其二,在资本来源方面,在直接进入模式下,商业银行需投入全部资本(全资子公司)或部分投入资本(股权发起)。在间接进入模式下,商业银行不需要投入自有资本。其三,在融资合同性质上,在直接进入模式下,商业银行与农户直接签订融资合同。在间接进入模式下,商业银行与新型农村金融机构签订融资合同。

3.对融资服务成本、收益的影响

不同的进入模式及监督机制会影响到农村融资服务的成本和收益,最终对农村融资服务产生不同的影响,体现在以下三个方面:首先,不同性质的融资服务会对融资服务收益产生不同影响。在直接进入模式下,商业银行利用自有资本、向农户设计并提供存贷款、结算、银行卡等产品或服务;在间接进入模式下,由资金互助社社员之间相互融资,或者由小额贷款公司向农户提供融资服务,商业银行向这些新型农村金融机构提供拆借、批发贷款、担保贷款等融资服务。因此,两种模式下服务的数量和定价存在差异,进而影响到银行收益。其次,资本来源的差异对融资服务成本构成产生不同影响。在直接进入模式下,商业银行投入了自有资本,产生了固定成本;在间接进入模式下,商业银行无需设立新的机构,不发生类似的成本。然而,在间接进入模式下,由于银行需要与资金互助社(或小额贷款公司)开展合作,合作会带来谈判成本、合同订立成本等,这又增加了融资服务的成本。因此,两种模式下融资服务成本的构成是不同的。最后,银行的监督效率会影响融资服务的资金成本。即便商业银行采取相同的监督技术,由于在所有权性质、资产规模和组织结构等方面存在差异,各银行的监督效率也不尽相同。一般来说,监督效率越高、监督成本越低、逆向选择和道德风险产生的损失越小,银行的资金成本就越低。

总之,银行在进入农村金融市场时可以采用直接进入或间接进入模式,而能否提供农村融资服务最终取决于对融资服务收益和成本的权衡:若收益大于成本,则提供服务,否则不提供。

三、银行提供农村融资服务的决策模型

假设银行决定服务于农村金融市场,可以选择直接或间接进入模式,银行评估两类进入模式下,提供农村融资服务的成本和收益,选择利润最大化的进入模式。又假设农村金融市场是竞争性的,有n家银行,各银行在监督效率上是异质的,均匀分布于监督效率的间距[0,1]上,n还可以是规模系数,用来乘以需求量但不会影响均衡价格,这里规定n=1。效率越高,银行在间距上的位置越接近于1,反之亦然。银行数量代表了农村融资服务的数量,比如,选择直接进入模式的银行数量越多,表示以这种模式提供的融资服务数量越多。令采取直接进入模式的银行数量为nz,间接进入模式的银行数量为nj。

1.代表性银行提供农村融资服务的成本

假设存在一家代表性银行,在直接和间接进入模式下,银行提供农村融资服务的成本由三部分构成:

第一,调整后农村融资服务的单位资金成本为cd,假设银行提供融资服务的单位资金成本为c,包括利息成本和营业成本。根据前文分析,银行在监督效率上存在差异,且效率越高,服务成本越低。因此,本文使用银行的监督效率对单位资金成本进行调整,即,其中,E表示银行的监督效率。

第二,直接进入模式下,银行投入自有资本组建新型农村金融机构的固定成本为M;在间接进入模式下,商业银行不需要设立新机构,不发生该项成本,故M=0。

第三,间接进入模式下,商业银行与新型农村金融机构合作,使得调整后的单位资金成本(cd)增加了一个额外量(即合作产生的交易成本),令调整后单位资金的额外成本为λ;在直接进入模式下,不发生该项成本,即λ=0。

此外,本文还引入了政策变量δ1和δ2,分别表示政府降低固定成本M和单位额外成本λ的努力程度,据此反映政策审慎原则的变化。和δ2数值越大,表示固定成本和单位额外成本的下降幅度越大。

综上,将农村融资服务的单位可变成本Cf表示如下:

其中,进入模式f={z,j},z表示直接进入模式,j表示间接进入模式。

2.代表性农户对农村融资服务的需求

假定存在代表性农户,在两类进入模式下,代表性银行分别提供两种差异化的农村融资服务,每种服务的数量为Qf,代表性农户的总效用函数表示如下:

其中,Q0表示代表性银行在两种模式下均提供的同质融资服务,α,β是参数。根据边际效用递减规律,假设α>0,β>0,0≤Qf≤α/β。根据边际效用等于价格,则代表性农户对融资服务的需求函数为:

其中,Pf是进入模式f={z,j}下融资服务的价格。

3.两类进入模式下代表性银行的利润

银行的利润(Profitf)为:

将式(1)和(3)代入式(4),得到银行的利润函数为:

对式(5)求Pf和Qf的一阶导数,且令其为零,得到利润最大化条件为:

则银行的最大化利润为:

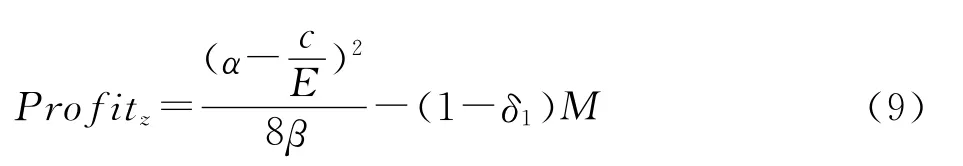

进一步地,直接进入模式下银行的最大化利润为:

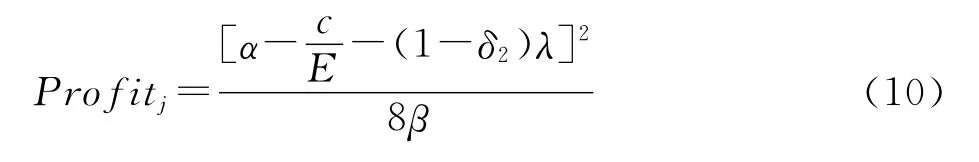

间接进入模式下最大化利润为:

四、两类进入模式下农村融资服务的数量

1.进入模式的临界监督效率

所谓“进入模式的临界监督效率”指商业银行无论选择直接进入模式还是间接进入模式,最大化利润无差异时的监督效率。令Profitz=Profitj,得到临界监督效率E′z,j为:

当银行对农户的监督效率E<E′z,j时,Profitz<Profitj,银行采取间接进入模式将获得更多利润;当E>E′z,j时,Profitz>Profitj,商业银行采取直接进入模式时的利润更大。由此,得到命题1。

2.农村融资服务数量的影响因素

根据前文的假设,银行数量即为农村融资服务数量。又因为采取直接进入模式的银行数量为nz=1-,使用间接进入模式的银行数量为nj=E′z,j,所以只需分析各参数对临界监督效率的影响,就能得到对农村融资服务数量的影响。

对式(11)求M、c、λ、δ1、δ2的导数,讨论这些参数对临界监督效率的影响。

由式(12)和(13)可知,固定成本和单位资金成本越大,临界监督效率越高。这意味着只有监督效率非常高时,银行才会采取直接进入模式进入农村金融市场,否则宁愿使用间接进入模式。式(15)表明,在政策上,固定成本下降的幅度越大,临界监督效率越低,银行越可能使用直接进入模式进入农村金融市场。由此,得到命题2。

命题2:固定成本越大、单位资金成本越大、固定成本的下降幅度越小,临界监督效率越高,使用直接进入模式的银行数量nz越少,由此提供的融资服务数量越少。

欲确定式(14)和(16)的符号,需分析每种进入模式下盈亏平衡的监督效率,即银行利润为零时的监督效率。令式(9)和(10)为零,求出直接进入模式下盈亏平衡的监督效率E′z为:

间接进入模式下盈亏平衡的监督效率E′j为:

若E′z>E′j,则:其一,即单位额外成本越小,临界监督效率越高,采用间接进入模式的银行数量越多;其二,即单位额外成本下降幅度越大,临界监督效率越高,采用间接进入模式的银行数量越多。由此,得到命题3。

命题3:当直接进入模式下盈亏平衡的监督效率大于间接进入模式时,单位额外成本越小、下降幅度越大,则临界监督效率越高,采用间接进入模式的银行数量nj越多,由此提供的融资服务数量越多。

3.代表性商业银行的算例

为了验证上述命题,本文通过3家代表性商业银行的实例,对各参数赋值、计算。根据对大连地区3家商业银行(分别为外资商业银行、国有商业银行和股份制商业银行)的实地调查,对各参数赋值及其理由如下:

α=10,β=10-5。经过多次模拟比较,对需求函数的系数α、β赋值,使其能满足效用函数的假设。

c=1.05。单位资金成本的取值参考了3家商业银行资金成本。以某外资银行大连分行为例,2010年下半年该银行向农村中小企业发放贷款时,不考虑营业成本的半年期单位资金成本为1.025~1.055,即贷款年利率为5%~11%。除利息成本外,银行在发放贷款时还发生营业成本。综合考虑这些成本因素,本文将c赋值为1.05。

M=95 625。现实中,M值比c值大很多。令M=95 625,可以充分反映二者之间的差距。这里,通过调整各参数取值(如将β值调低),就能使M更贴近现实,但这种取值的变化不会对模拟结果产生根本性影响。

λ=0.5。效率须介于0和1之间;若要Profitz=Profitj有解,则0.44≤λ≤17.46,故令λ=0.5。

δ1=δ2=0.1。也就是说,假设固定成本和单位额外成本均下降10%。

求解后得:E′z=0.142 35,E′j=0.109 90,E′z,j=0.494 10。图1显示直接进入模式(叉线)和间接进入模式(点线)下,银行利润与监督效率间的函数关系。若银行的监督效率低于临界值(E′z,j=0.494 10)时,间接进入模式下银行的利润更高,此模式下银行提供农村融资服务的激励更强;反之,监督效率高于临界值时,直接进入模式更有利于增加农村融资服务。因而,若银行具有不同的监督效率,应该采取不同的进入模式及相应的监督方式。算例结果支持了命题1。

为了验证命题2和命题3,在保持其他变量不变的条件下,分别调整固定成本(M)、单位资金成本(c)、单位额外成本(λ)、政策变量(δ1、δ2)的数值。算例的计算结果表明,当M增加时,E′z,j增加。也就是说,M>95 625时会使图1中点线和叉线的交点E′z,j向右移,因此越来越多的银行因监督效率低于临界值,而采取间接进入模式。类似地,当c增加时,点E′z,j也会右移;当δ1增加时,E′z,j减小,点E′z,j左移。也就是说,由于固定成本下降了,原来监督效率较低的银行也能采取直接进入模式。此外,图1显示,E′z>E′j,当λ减小或者δ2增加时,点E′z,j也会右移,采用间接进入模式的银行数量会变多[8]。

图1 模拟结果

五、结论与建议

本轮农村金融体制改革的显著特点是,鼓励现有商业银行采取“组建村镇银行”的直接进入模式。研究表明,从增加农村融资服务的角度看,直接进入模式在经济上可行的前提是商业银行具有较高的监督效率、能够使用先进的监督技术、发挥在监督上的比较优势。事实上,近年来我国商业银行的监督效率并未出现显著提高。若用贷款费用率表示监督效率,与2004年银行改革之前相比,除少数银行的贷款费用率下降外,如上海浦发银行、深圳发展银行,其他银行的贷款费用率均上升了。这说明银行的监督效率并没有得到显著改善,现阶段银行以直接进入模式提供农村融资服务并不具备可行性。

从本文的调研结果看,银行之所以到农村地区设立村镇银行,主要是对政策的回应。通过响应政策号召,村镇银行的母行可以从监管者处获得额外收益,比如被获准在城市地区增设分支机构、扩大存贷款利差等。因此,村镇银行基本上沿袭了母行的经营模式、依赖于母行的业务输送来维持盈利,而缺少为农户提供融资服务的激励。这就不难理解,为什么银行倾向于将村镇银行设立在经济较发达的城镇,贷款出现“垒大户”和非农化的现象。

总而言之,在监督效率没有显著提高的情况下,本次改革难以借助组建村镇银行,实现增加农村融资服务的目的。相比之下,引导民间资本进入农村金融市场,发展资金互助社、小额贷款公司更有助于达到政策目标。这两类新型农村金融机构内生于农村社区,已形成依托社会资本、互联合约以及联合担保抵押的监督机制,监督成本低、监督效率高。一方面,创造了“社会资本抵押”,通过熟人之间因连带责任而引起的相互监督,有效地防止了融资过程中的逆向选择和道德风险行为,降低了监督成本;另一方面,创造了“联合担保抵押”,通过合作社、农协等中介组织,将农户以融资活动与生产活动关联起来,形成互联合同,使农户的信贷违约行为能在生产交易中得到惩罚,从而有效地控制风险。因此,要想增加农村融资服务,解决农户融资难问题,现有政策需要在以下三方面改进:

首先,在政策设计上,应该放宽对民间资本自发设立新型农村金融机构的限制,支持银行与这些农村金融机构开展垂直合作,间接地进入农村金融市场。除了鼓励那些具有高效率的银行组建村镇银行外,对于低效率的银行,应该允许它们以批发贷款、外包零售等间接模式进入农村金融市场,打通银行与资金互助社、小额贷款公司之间的资金融通阻隔,形成垂直合作的农村金融体系,才能达到增加农村融资服务数量的政策初衷。这样,不但有利于激励大多数银行进入农村金融市场,还有利于防止银行利用“组建农村金融机构”对监管机构进行“敲竹杠”。

其次,在政策操作上,应该进一步放宽准入门槛、降低组建村镇银行的固定成本。研究表明,组建村镇银行的固定成本越高、成本下降幅度越小,使用直接进入模式的银行数量越少。2011年7月银监会向上回收了村镇银行的核准权,提高了进入门槛、增加了固定成本,强化了政府对商业银行组建村镇银行的外生主导,不利于鼓励高效率的银行通过组建村镇银行来提供农村融资服务。事实上,自村镇银行成立以来,吸收存款难度大、贷款发放规模受控制、资金结算不畅等问题一直没有得到有效解决,使得设立村镇银行的固定成本未能弥补。只有切实降低村镇银行的准入门槛、减少组建村镇银行的固定成本,政策才能真正地发挥鼓励银行增加农村融资服务的作用。

最后,应该降低银行与新型农村金融机构合作而产生的额外成本。研究表明,若银行的监督效率较低,则间接进入模式比直接模式更具备可行性。然而,银行与新型农村金融机构之间存在信息不对称。相对于直接进入模式,银行对间接进入模式的风险控制基本上取决于农村金融机构的风险管理水平,不易控制,这将导致因合作而产生的额外成本增加。为此,需要结合农村经营模式,引导、扶持新型农村金融机构与农业专业技术协会、农协和龙头企业等农村经济组织建立紧密联结,积极推动“商业银行+新型农村金融机构+农村经济组织”融资模式的发展,扩大农村保险覆盖面,设立中央地方层面贷款担保基金、对银行进行风险补偿;此外,还可将银行对新型农村金融机构的批发贷款纳入涉农贷款进行统计,给予财政和税收优惠政策。

[1]HOLMSTRO B,TIROLE J.Financial intermediation,loanable funds and the real sector[J].Quarterly Journal of Economics,1997,112(3):663-691.

[2]洪正.新型农村金融机构改革可行吗?——基于监督效率视角的分析[J].经济研究,2011,(2):44-58.

[3]ROOT F R.Entry Strategies for International Markets[M].NewYork:Lexington Books,1994.5.

[4]RUFFER R L,HOLCOMB J P.To build or buy:an empirical study of the characteristics affecting a bank’s expansion decisions[J].Journal of Economics and Business,2001,53(5):481-495.

[5]TASSEL E V,VISHWASRAO S.Asymmetric information and the mode of entry in foreign credit markets[J].Journal of Banking and Finance,2007,31(12):3742-3760.

[6]THI N A V,VENCAPPA D.Does the entry mode of foreign banks matter for bank efficiency?Evidence from the Czech Republic,Hunqary and Poland[EB/OL].http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/64431/wp925.pdf?sequence=1,2012-02-30.

[7]张鹏,梁辉.城乡金融资源非均衡对我国城乡收入差距影响的实证分析[J].大连理工大学学报(社会科学版),2011,32(2):17-31.

[8]郑洋.商业银行的农村金融市场进入模式研究[D].大连:大连理工大学,2010.