不作为惰性的调节:基于“向前看”的多参照点视角*

2013-02-03黄劲松

苏 凇 陈 荣 黄劲松

(1北京师范大学经济与工商管理学院 北京 100875) (2清华大学经济管理学院 北京 100084)

(3北京航空航天大学经济管理学院 北京100191)

1 引言

不作为惰性指的是当人们错失了一个好机会后,不愿意接受随后一个类似次优机会的现象(Tykocinski,Pittman,&Tuttle,1995)。例如,消费者错过了一个大幅促销活动后,就不愿意在小幅促销或通常价格水平下购买。因为人们如果接受了后一个机会,就会将其与错失的机会进行比较,从而产生后悔(如Tykocinski &Pittman,1998,2001)、损失(Tykocinski et al.,1995)、贬值(Zeelenberg,Nijstad,van Putten,&van Dijk,2006)的感觉。为了避免产生这些感觉,人们选择不作为。不作为惰性在许多决策场合出现(见van Putten,Zeelenberg,&van Dijk,2007,2008的回顾),并给企业和消费者带来了很多负面后果,如推迟购买(如Tykocinski et al.,1995)、放弃现有的好机会(如Tykocinski &Pittman,1998)、转向竞争品牌(如 Zeelenberg &van Putten,2005)等。因此对其进行有效调节对营销者和消费者都具有显著意义。

基于前景理论(prospect theory,Kahneman &Tversky,1979),消费者的选择取决于选项与所选参照点之间的比较。消费者错失机会后不作为惰性的产生,正是由于消费者将当前机会与过去更好机会进行比较所导致的(van Putten et al.,2007;2008)。过去有关调节不作为惰性的研究主要基于 “回避比较”的视角,即从回避或减弱与过去所错失机会的比较出发,探索不作为惰性产生的边界条件和调节策略(van Putten et al.,2007)。这种 “回避比较”的视角是一种“向后看”的视角,其实现主要体现在如何使当前机会与错失机会“去关联” (decoupling)上。具体的机制和策略包括:提高过去机会信息的不确定性或模糊程度,降低前后两次机会的可比较性(van Putten et al.,2007),或增加前后机会间的心理距离(Arkes,Kung,&Hutzel,2002;Butler &Highhouse 2000;Tykocinski &Pittman,2001;van Putten et al.,2007;Zeelenberg et al.,2006)。此外,“去关联”还可以通过增加可选选项的形式实现(van Putten,Zeelenberg,&van Dijk,2013),如在当前机会中增加可选选项可以减少当前机会与错失机会的比较,从而降低不作为惰性的影响(van Putten et al.,2008;Tsiros,2009)。

然而,基于“回避比较”的调节策略在实际运用中却存在两方面主要的问题。一是未能针对导致不作为惰性的实际情境。现有研究中“回避比较”主要是依靠改变前后两次机会的类型和差异实现的,例如,在van Putten等(2007)的研究中,所设计的初始机会是通过抛硬币获得的(实验一),或需要积累一定数量的赠券才能得到(实验二),这实际上减小了初始机会的吸引力,有悖初始机会实施的目的。而van Putten等(2007)的实验三中初始机会和当前机会则完全是不同类别的产品(椅子和沙发)。设定这些条件虽然能够回避当前机会与过去机会的比较,但却偏离了导致不作为惰性效应的多数实际情境(Tykocinski et al.,1995),难以应用于实际的不作为惰性调节。二是可能产生负面后果。“回避比较”的调节策略常常是通过设置不同的购买情境(van Putten et al.,2007),或提供原目标选项的替代品(van Putten et al.,2008;Tsiros,2009)来实现减轻不作为惰性的目的,这些策略所产生的后果之一就是降低了消费者对原目标选项的购买可能,给竞争对手或竞争品牌带来机会(Tsiros,2009)。由此可见,“回避比较”的调节策略在实际应用方面存在局限,对不作为惰性的调节需要建立其它的视角。

根据前景理论,消费者的选择不仅与比较有关,还与参照点有关(Kahneman &Tversky,1979)。不同的参照点,将产生不同的比较后果。影响决策比较的参照点既可以是单个的,也可以是有多个的(如Ordóñez,1998;Ordóñez,Connolly,&Coughlin,2000)。消费者错失好机会后不作为惰性的产生,其根本原因在于将比较参照点集中在过去错失的机会上(Tykocinski et al.,1995),而忽略了其它较次水平参照点的存在(如通常价格水平)。因此,减轻不作为惰性的影响,除了减弱与过去机会的比较外,还可以突出与其它较次水平参照点的比较。过去的相关研究重心集中在减弱当前机会与过去错失机会的比较上,对不作为惰性的调节因此也立足于“向后看”的“回避比较”视角,而对决策过程中能突出当前机会吸引力的其它参照点,特别是“向前看”而产生的现在和未来的参照点关注不足。

那么,当消费者错失了好机会后,消费者能否在决策过程中从“向前看”的角度引入其它参照点改变不作为惰性的发生呢?研究显示,消费者即使在错失机会后,仍然具有不同程度的“作为”倾向(van Putten,Zeelenberg,&van Dijk,2009;van Putten et al.,2013)。因此,当消费者面对当前机会时,如果能突出现在和未来的其它较次水平的机会信息,根据信息的可获得性—诊断力理论(accessibility-diagnosticity model,Feldman &Lynch,1988;Lynch,Marmorstein,&Weigold,1988),由于该信息对于实现消费者的目的是有诊断力的,消费者就可能形成包括较次水平机会在内的多参照点体系,从而改变因单参照点(过去错失机会)而形成的判断(Ordóñez et al.,2000;Winer,1986;何贵兵,于永菊,2006)。使得消费者能以“向前看”的角度对待错失的较好机会,减轻过去错失机会的影响,实现对不作为惰性的调节。

从该视角出发,本研究在过去研究的基础上,采用了实验的方法,系统地探究在包括了现在或未来参照点的多重参照点影响下,不作为惰性得以减弱的可能性及其受影响过程。研究结果显示,消费者面对当前机会时,如果能突出当前其它较次价格水平作为参照点的合理性,那么目标选项的吸引力也会提高,消费者的不作为惰性就会显著减弱;如果能突出将来类似机会的成本上升预期,也能够使得参与者以“向前看”的视角对当前机会的吸引力进行理性的判断和决策,摆脱不作为惰性的影响。本研究的结论可以为营销者改善营销效果和消费者提高决策理性,减轻不作为惰性的影响提供有益的借鉴。

2 理论回顾和研究假设

2.1 不作为惰性效应及其作用的边界条件

不作为惰性效应是指当人们错失了一个更有吸引力的初始机会后,在后续类似的机会上不愿作为的倾向(Tykocinski &Pittman,1998,2001;Tykocinski et al.,1995)。这种现象在后续机会与错失机会差异明显时尤其显著。即使后续机会仍具有吸引力,人们也不愿做出把握机会的选择。

例如,Tykocinski等(1995)发现,同样面对比正常价格100美元低10% (90美元)购买滑雪票的机会,错失40美元购买机会的消费者,与错失80美元购买机会和没有错失历史的消费者相比,呈现显著的不愿意购买倾向。过去的研究表明,不作为惰性是一种很“强”的效应,普遍存在于各种涉及价格的,甚至非价格因素的决策场合。如购买衣物、租房、股票买卖、注册课程、飞行里程积分等(Arkes et al.,2002;Butler &Highhouse,2000;Kumar,2004;Sevdalis,Harvey,&Yip,2006;Tykocinski,Israel,&Pittman,2004;Tykocinski &Pittman,1998,2001;Tykocinski et al.,1995;van Putten et al.,2007,2008;Zeelenberg et al.,2006;Zeelenberg &van Putten,2005)。

过去的研究关于不作为惰性的心理机制主要有两类解释。一类是从动机角度出发,认为人们错失机会后面对次好机会不作为的原因是规避或逃避后悔(如Tykocinski &Pittman,1998,2001)。具体地,后悔感解释又包括规避预期后悔(anticipated regret)和逃避体验到的后悔(experienced regret)两种(Sevdalis et al.,2006;Tykocinski &Pittman,1998,2001)。另一类理论解释从认知角度出发,认为人们错失机会后面对次好机会不作为的原因是价值低估(devaluation,如Zeelenberg et al.,2006),即低估次好机会的价值,或者是感知损失(perceived loss,Tykocinski et al.,1995)。此外,也有一些研究认为动机性和认知性心理机制同时作作用,并在不同的边界条件下导致了不作为惰性(Arkes et al.,2002;Sevdalis et al.,2006;Zeelenberg et al.,2006)。

鉴于不作为惰性的负面后果(如 Zeelenberg &van Putten,2005),对于营销者和消费者来说,如何有效克服该惰性的影响是一个有意义的问题。过去的研究更多地集中在验证不作为惰性的存在和探讨其形成原因上。只有较少的研究在探索不作为惰性产生的边界条件中,涉及了不作为惰性的调节机制和策略(Tsiros,2009;van Putten et al.,2007,2008)。这些研究的出发点在于,既然不作为惰性是由于与过去错失机会的比较产生的,那么回避与过去错失机会的比较就能够减轻错失机会的影响,从而对不作为惰性起到调节作用。基于这一视角,要达到“回避比较”的目的,较为可行的途径就是使当前机会与过去错失的机会“去关联” (decoupling)(van Putten et al.,2007)。

“去关联”的概念首先由 Gourville和 Soman(1998)提出。根据心理账户理论(Thaler,1985,1999),两个交易机会越是被视为与同一个账户相关,它们就越容易被视为相互“关联(coupled)”在一起(Prelec&Loewenstein,1998),因而在经济交易中如果联系程度高的两个事件能“去关联”,决策者就能够提高决策理性(Gourville &Soman,1998;Soman &Gourville,2001;van Dijk &Zeelenberg,2003)。van Putten等(2007)认为不作为惰性效应之所以发生的一个重要因素就是当前机会与过去机会紧密地关联在一起,因此通过“去关联”就能够减弱过去机会的影响。“去关联”可以通过多种形式实现。具体包括:降低当前机会与过去机会的可比较性,如设定初始机会和当前机会是两种不同类别的产品(椅子和沙发,van Putten et al.,2007);模糊化过去机会的信息,如设定过去机会是通过抛硬币获得的(van Putten et al.,2007);增加当前机会和过去机会的心理距离,如设定前后两次机会发生于不同城市(Arkes et al.,2002),或设定前后两次机会间隔时间较长(Tykocinski &Pittman,2001;Zeelenberg et al.,2006),或设定前后两次机会提供者不同(Butler &Highhouse,2000;Zeelenberg et al.,2006),或设定过去错失的机会是有条件的机会等(van Putten et al.,2007)。在这些条件下,消费者会减少当前机会与错失机会的关联,其不作为惰性也会显著降低。此外,增加可选选项也可以起到“去关联”的作用(van Putten et al.,2013)。因为可选选项的增加会使消费者的注意力分散或转移,从而减少当前机会与错失机会的关联和比较,不作为惰性的影响得以减轻(van Putten et al.,2008;Tsiros,2009)。

从以上回顾可以看出,这种通过“去关联”来实现“回避比较”的视角着眼点聚焦在过去所错失的机会上,是一种“向后看”的单参照点视角。基于该视角所产生的不作为惰性调节策略在实际运用中存在几个方面的问题。一是偏离了不作为惰性效应所反映的实际情境。现有研究中所提出的“去关联”策略主要依靠改变前后两次机会的差异和类型实现,如减小了初始机会的吸引力(van Putten et al.,2007),或通过增加前后两次机会的时空距离改变前后两次机会的实质(如Arkes et al.,2002;Tykocinski &Pittman,2001;Zeelenberg et al.,2006),或改变了前后两次机会中的产品类型(van Putten et al.,2007)。这些条件的设定虽然能起到回避当前机会与过去机会比较的作用,但却不符合许多产生不作为惰性效应的实际情境(Tykocinski et al.,1995)。二是可能对初次机会的提供者产生负面后果。已有研究中“回避比较”的实现通常是通过设置不同的机会条件(van Putten et al.,2007),或在当前机会下提供初次机会中目标选项的替代品(van Putten et al.,2008;Tsiros,2009)来完成,这将可能导致初次机会中目标选项的市场份额降低,而给竞争对手或竞争品牌带来机会(Tsiros,2009)。

此外,在该视角下未考虑新参照点的建立。根据前景理论(Kahneman &Tversky,1979),消费者的选择是比较的结果。如果在试图不以过去错失机会作为参照的同时,没有新的参照信息,或者新的参照信息并不突出,消费者仍然难以摆脱过去错失机会信息的影响。因此,“回避比较”作为不作为惰性的调节策略,存在实际应用方面的问题。考虑到消费者的“作为”倾向(van Putten et al.,2009,2013)和参照点的重要性,应从“向前看”的角度结合参照点的选择探索不作为惰性的调节机制和策略。

2.2 参照依赖和多参照点的影响

依据行为决策理论,营销领域的大量文献指出消费者在评价选项或属性时不仅根据绝对值,还与同参照点的比较有关(Bell &Lattin,2000)。Kahneman和Tversky (1979)在著名的“前景理论”中首次提出了“参照依赖”的概念,即在决策过程中,人们对决策方案中选项的优劣,即选项的收益或损失进行判断和评价时往往都有一定的评价参照点。参照依赖使得决策中许多非理性行为和决策偏差,如禀赋效应、风险规避与风险偏好、框架效应等现象有了合理的解释(DellaVigna,2009;Kahneman,2003)。

过去的研究表明,参照点的选择可以有多种可能(如 Mayhew &Winer,1992;Mazumdar,Raj,&Sinha,2005;Yates &Stone,1992)。参照点可以基于消费者过去的经历所形成的记忆,例如在不作为惰性现象中消费者就是由于经历了一个最优选项,而把该选项作为参照点来对随后次优选项进行评价(Tykocinski et al.,1995;van Putten et al.,2009)。参照点也可能基于当前的现状信息,例如在参考价格的有关文献中,购物环境中促销广告提供的产品原价或者竞争对手的价格会对消费者选择产生影响(Blair &Landon,1981;Blair,Harris,&Monroe,2002)。参照点还可能是基于心理模拟(mental simulation)所产生的想象,包括决策者对未来的预期和所希望达到的水平(Tversky &Kahneman,1991),例如消费者对未来价格的预期,将通过预期后悔来影响消费者当前的购买决策(Jacobson &Obermiller,1990;Lemon,White,&Winer,2002;Simonson,1992)。

研究还显示,决策者在一个时间点上可能会受到多个参照点的影响(Boles &Messick,1995;Koop&Johnson,2012;Mazumdar et al.,2005)。如多个过去的价格水平(van Putten et al.,2008),当前状态下的多个选项(Blair et al.,2002)或他人的选择(Boles&Messick,1995),或者是对将来的多个预期(Jacobson &Obermiller,1990)。更多时候这些影响决策者的多个参照点同时来自于不同的时点,即消费者很可能同时受到过去的历史,现状的水平,以及由预期或目标所产生的未来水平影响(Baucells,Weber,&Welfens,2011;Mazumdar et al.,2005;Ordóñez et al.,2000;Sullivan &Kida,1995;Winer,1986)。

根据过去的文献,多重参照点通过两种模式影响消费者的选择(Kahneman,1992;Mazumdar et al.,2005;Ordóñez et al.,2000;何贵兵,于永菊,2006)。一种是是整合模式(integrated mechanism),在该模式下,多个参照点通过加权合并形成新的单一参照点影响人们的决策,适应水平理论(Adaptation level theory,Helson,1964)提供了这种作用机制的模型。另一种是独立模式(segregated mechanism),该模式则假设决策者会同时考虑多个参照点,并将选项结果与各个参照点比较后作出整体判断。Diener,Sandvick和 Pavot(1991)提出的频率模型(frequency model)则是该模式的一个代表。尽管应该是哪种机制在多重参照点下发挥作用一直存在争议(Arkes,Hirshleifer,Jiang,&Lim,2008;Baucells et al.,2011;Ordóñez et al.,2000),但有两点是学者们一致认可的:一是多个参照点的出现将可能改变选择的结果以至选择本身,如选择后的满意和后悔(Lin,Huang,&Zeelenberg,2006),风险偏好(Sullivan &Kida,1995),甚至感知的价格公平(Ordóñez et al.,2000;Xia,Monroe,&Cox,2004)等;二是在多个参照点中,具体的参照点越突出,它在评价过程中被赋予的权重或形成的影响越大(Baucells et al.,2011;Boles &Messick,1995)。

综上可得,消费者错失了好的机会后,对当前机会的评价会涉及多重参照点的影响。这些参照点不仅包括过去所错失的机会,也可能包括来自于当前时点下的其它机会信息,或对将来机会水平的预期。由于不作为惰性是以错失机会作为参照点所产生的后果(Tykocinski et al.,1995),如果显著地存在其它的机会信息,在多重参照点的影响下,选项与参照点的比较发生了改变,消费者的不作为决策也将可能发生改变。

具体地,当消费者错失好机会后,如果突出存在吸引力次于当前机会的其它同类机会,由于该机会信息涉及同样或近似的产品或服务,那么该机会信息对于消费者不仅具有可获得性,还对于消费者评价当前机会具有诊断力(Lynch,2006)。根据可获得性—诊断力理论(Feldman &Lynch,1988;Lynch et al.,1988),消费者在进行判断和决策时会对该机会信息进行加工和处理,将该机会作为对当前机会进行评价的比较参照点。由此,消费者形成了包括了过去错失机会和当前其它选项在内的多参照点评价体系。过去研究显示,当前决策环境中存在的参照点比以往历史的参照点产生的作用更加突显(Rajendran &Tellis,1994;Sawyer &Dickson,1984)。此外,由于其它同类机会在吸引力上次于当前机会,根据多重参照点的有关理论(Baucells et al.,2011;Mazumdar et al.,2005;Ordóñez et al.,2000),其存在改变了过去错失机会的影响,突出了当前机会的合理性,从而提高了消费者的“作为”倾向。因此,我们可以得出以下假设:

假设1:消费者错失机会后,如突出存在次于当前机会的其它机会,消费者的不作为惰性将减弱。

面对当前的机会,如果消费者选择不作为,就只能等待未来的机会。如果在决策的期限内没有出现更好的机会,当前机会与未来机会比较的结果就产生了不作为成本。因为未来机会是消费者决策时通过预期的形式存在的(Jacobson &Obermiller,1990),不作为成本也是通过消费者的预期而存在。而作为的成本主要是消费者所感知到的因与过去机会比较所产生的“后悔”或“损失” (Tykocinski et al.,1995)。不作为成本与作为成本权衡的结果将影响消费者的决策和不作为惰性发生的可能(Sevdalis et al.,2006)。例如消费者在两天后需要参加婚礼的服装,就使得继续不作为的成本比作为的成本高,不作为惰性效应就不会发生(Tykocinski &Pittman 1998)。因此,当消费者预期未来类似机会的成本上升时,其感知的不作为成本也将提高,那么其选择作为的可能就将提高。由此,如果通过营销策略突出未来类似机会成本上升的预期,因为该预期是具有诊断力的(Lynch,2006),那么消费者将会建立包括未来机会预期和过去错失机会的参照体系,对当前机会进行评价。由于该预期的未来机会次于当前的机会,根据多重参照点的理论(Baucells et al.,2011;Mazumdar et al.,2005;Ordóñez et al.,2000),其存在减弱了过去错失机会的影响,提高了当前机会的吸引力,就会促使消费者以“向前看”的角度对待错失的较好机会,从而也提高了消费者的“作为”可能。据此,我们得出如下假设:

假设 2:消费者错失机会后,如果突出未来类似机会成本上升的预期,消费者对当前机会的作为可能性将提高。

过去关于不作为惰性效应产生机制的研究主要集中于四种理论解释,即回避预期后悔(如Tykocinski &Pittman,1998,2001)、逃避体验后悔(如 Arkes et al.,2002)、价值估计(如 Zeelenberg et al.,2006)和感知损失(如Tykocinski et al.,1995实验6)。回避预期后悔和逃避体验后悔的理论解释都是源自基于后悔的决策理论,是动机导向的观点,但二者的出发点不同。回避预期后悔的理论解释是基于“预期情绪影响行为选择(如Bell,1982;Loomes &Sugden,1982)”的观点。以此出发,该理论解释认为人们对当前机会的不作为是为了回避预期后悔,因为如果接受了当前机会,就会对错失过去更好的机会起到提醒作用,就会产生“如果没错失第一次机会……”的反事实思维而导致后悔,人们预期到了这种负面情绪,从而选择不接受当前机会来回避。该观点尽管受到了一些质疑(Zeelenberg et al.,2006),但获得了较多的研究支持(如Sevdalis et al.,2006;Tsiros,2009)。而逃避体验后悔的理论解释是基于“后悔作为一个信号推动了随后的修正行为(Zeelenberg,1999)”的观点。从该观点出发,逃避体验后悔的理论解释认为当人们错失了初始好机会后,会体验到后悔,而随后对当前机会的不作为行为就是为了逃避这种体验到的后悔。逃避体验后悔的观点在少数一些不作为惰性效应研究中得到了支持(Arkes et al.,2002;Kumar,2004),Sevdalis等(2006)进一步发现体验后悔仅在前后机会差异较小时起显著作用。

价值低估和感知损失的理论解释则是认知导向的观点。前者认为先前错过了一个较好的机会后,该机会就会起到价值参考点的作用,在对当前机会的价值估计时就会赋予更低的价值,价值低估使得人们对当前机会不作为。尽管有研究支持价值低估的理论解释(Arkes et al.,2002;Zeelenberg et al.,2006),但该解释也存在明显的局限性,正如Zeelenberg等(2006)指出的,价值低估还不能清晰解释不作为惰性的一些例子(如 Tykocinski &Pittman,1998实验1和2)。另外,该解释在研究中还只限于在价格机会上的例子。对于非金钱方面的情形如空间距离,时间距离和免费飞行里程等方面的解释还存在问题。此外,一些近期的研究中该理论解释也并未获得验证(Sevdalis et al.,2006;Tsiros,2009)。感知损失的观点源于心理账户理论。根据这一理论,随后机会会被作为一个参考点来评价初始机会的吸引力,这样错失的初始机会就被看作是一个损失。根据期望理论的损失规避原则(Kahneman &Miller,1986),人们为了规避损失带来的不愉快,就会不愿考虑当前机会。Tykocinski等(1995)的实验 6提出并验证了该观点,但是该实验存在的问题是,在不同的框架条件(收益/损失)下,关于受试将第二次机会看成是收益或损失的控制检验却没有显示显著的差异(Arkes et al.,2002)。因此这一理论解释并未得到广泛接受。

由此可见,尽管学术界对不作为惰性效应的产生机制一直存在争论,但回避预期后悔的解释占据了主导(Tsiros,2009;Tykocinski &Pittman,1998,2001)。然而,预期后悔实际上包括预期作为后悔和预期不作为后悔(Gilovich &Medvec,1995;Sevdalis et al.,2006),过去研究很少对此进行区分,并且在多数情况下将预期后悔默认为预期作为后悔(如Tykocinski &Pittman 1998,2001)。而一些近期的研究虽然在概念上未作明确区分,但在具体实验中分别测量了两种预期后悔,并发现了预期不作为后悔的作用(Tsiros,2009,与Tsiros的沟通证实)。我们认为当消费者的目的是通过“作为”满足需求,当其错失机会后,仍然具有“作为”的动机(Sevdalis et al.,2006;van Putten et al.,2009,2013),在这样的动机影响下,预期放弃机会即“不作为”的情绪后果将成为评估机会时的主导。这种预期的情绪后果主要以预期不作为后悔体现,预期不作为后悔的高低将影响作为的可能性(Sevdalis et al.,2006)。由此,我们得出以下假设:

假设3:预期不作为后悔在机会比较和作为可能性之间起到中介作用。

此外,一些研究还发现了多种解释机制共存的情形(如 Arkes et al.,2002;Sevdalis et al.,2006)。因此,很有可能不作为惰性效应源自于同时作用的不同机制和过程,这些机制或过程是不作为惰性效应发生的充分原因而非必要原因(Zeelenberg et al.,2006)。为此,本研究针同时对过去研究提出的其它作用机制也进行验证:

假设4:预期作为后悔在机会比较和作为可能性之间起到中介作用。

假设5:体验后悔在机会比较和作为可能性之间起到中介作用。

假设6:价值估计在机会比较和作为可能性之间起到中介作用。

假设7:感知损失在机会比较和作为可能性之间起到中介作用。

3 实验一

3.1 实验设计和参与者

实验采用2(机会吸引力差异:小vs.大) × 2(次选机会:无vs.有) + 1(控制组)的组间设计。202名来自北京高校的学生(119名男性,83名女性,平均年龄24岁)参加了实验。他们被随机分配到实验设计的5个条件组中。为了控制共同方法偏差,本研究在实验设计和测量中采用了程序控制的方法(周浩,龙立荣,2004)。实验参与者来自于5所不同的学校,具有不同的背景(包括本科生、研究生和MBA学员)。所有测量均为匿名,以减少参与者对实验目的的猜测。实验测量方法上以纸笔为主,也包括了部分电脑和网络的形式。此外,实验测量问题的具体顺序采用了随机处理的措施。

3.2 实验程序和材料

实验环境均为大学自习教室和宿舍。由于在教室和宿舍中受试能比较安静和投入地阅读实验材料的内容,可以排除很多因素对实验过程的干扰。同时,由于所有受试个体均在基本相同的实验环境中阅读实验材料,有利于增强实验的内部有效性。

实验参与者总共阅读一页纸的材料,材料包括场景描述和问卷调查两部分内容。实验参与者首先阅读到一个描述购买T恤衫的决策场景。机会吸引力差异大或小(括号内为差异小的情形)的场景如下所示:

你想在近期给自己买一件T恤衫。有一天路过学校附近的一家商场时你发现一款价格为200元的T

恤很吸引你,式样、品牌、颜色都是你喜欢的类型。该柜台的销售员告诉你这款T恤本周末开始要进行一次特别的促销活动,折扣幅度达40%(20%),该活动持续到下周末截止,建议你本周末过来。你决定下周抽时间到商场把衣服买回来。可第二周由于学校活动较多,你没能及时到该商场,促销活动结束了。几天后,你路过该商场时,看到这款你喜欢的T恤衫现以10%折扣的价格在销售。在存在次选机会的条件中,实验场景增加如下一句话:

(该柜台的销售员还给你推荐了几款其它式样的T恤,有一款从价格和款式上与你看中的那款比较接近,但没有任何折扣。)

在控制组条件的参与者只阅读到有关该 T恤衫以10%折扣的价格在销售的信息。而没有错失更好机会的信息。

3.3 实验测量

实验中对作为可能性和中介机制的测量主要采用了 Tsiros (2009)和 Zeelenberg等(2006)的测量方法,通过实验问卷的方式获得测量结果。实验测量的主要变量包括:作为可能性、预期不作为(作为)后悔、体验后悔、价值估计和感知损失。其中作为可能性是指购买商品的可能,在实验中通过参与者设想自己身处实验场景中对目标商品进行购买可能评价来实现测量,所使用的测量量表源自Tsiros (2009);预期不作为(作为)后悔是指假设不购买(购买)目标商品所产生的后悔预期,在实验中通过参与者对测量量表的回答来实现测量,所使用的测量量表同样源自Tsiros (2009)使用的测量量表;体验后悔是指错失了一个好机会后所感到的后悔,在实验中通过参与者体会并记录实验场景中错失更大幅度的产品促销而产生的后悔感实现测量,所使用的量表改编自 Zeelenberg等(2006)的量表;价值估计是指对目标商品价值的估计,在实验中通过参与者对目标商品进行估价而实现测量,所用量表来自Zeelenberg等(2006)。感知损失是指消费者因错失了机会后所产生的损失感,在实验中通过参与者量化感到损失的程度来实现测量。对感知损失的测量,因为过去相关研究中没有可直接使用的量表,本研究借鉴价值估计的测量,设计了感知损失的量表。过去研究证明,对于包含具体的单一目标和具体的单一属性的营销概念,单条目测量和多条目测量具有同样的测量效度(Bergkvist &Rossiter,2007;van Dijk &Zeelenberg,2005)。本研究中涉及的测量变量符合 Bergkvist和 Rossiter (2007)界定的标准,另外鉴于之前有关不作为惰性效应的研究和许多关于情绪(如后悔)和决策方面的研究中关键变量的测量均采用单条目量表(如,Arkes et al.,2002;Kumar,2004;Tsiros,2009;Tykocinski et al.,1995),因此从测量的方便性和避免应答行为(respondent behavior)的角度出发(Drolet &Morrison,2001;Rossiter,2002),本实验中对以上主要变量也都采用了单条目的七分制李克特量表进行测量。所有量表在正式实验前均经过深度访谈和预测试,以确定参与者能准确理解和区分测量问题。

具体地,作为可能性通过问题“你有多大可能性以现在的价格购买该T恤衫?(1=可能性很小;7=可能性很大)”测量;体验后悔通过问题“错过了40%折扣的机会,你感到多大程度的后悔?(1=没有后悔;7=非常后悔)”测量;感知损失通过问题“如果你以现在的价格买了这款 T恤衫,你会感到多大程度的损失?(1=没有损失;7=损失非常大)”测量;预期作为后悔通过问题“如果我以现在的价格买了这款T恤衫,我随后会后悔(1=非常不同意;7=非常同意)”测量;预期不作为后悔通过问题“如果我没有在现在的价格购买这款 T恤衫,我随后会后悔(1=非常不同意;7=非常同意)”测量;价值估计通过问题“对你来说,你认为这款 T恤衫值__元”测量。

3.4 操控变量

实验中的操控变量为机会吸引力差异和次选机会的有无,为了避免对操控变量的测量影响到实验的结果(van Putten et al.,2007),本实验重新招募了82名参与者进行了单独的实验,参与者(45名男性,37名女性,平均年龄22岁)被随机分配到吸引力差异不同(小 vs.大)和次选机会有无(无 vs.有)的四个实验条件组中,参与者阅读了各自条件下的场景后,进行关于吸引力差异和次优机会有无的评价。具体测量问题分别是:“你觉得当前机会与错失的机会相比,吸引力差异程度如何?(1=基本没有差异;7=差异很大)”;和“你认为是否明显存在不如当前选项的其它购买机会?(1=完全感觉不到;7=非常显著地存在)”。

一维ANOVA结果显示前后机会差异大的条件组对机会差异的评价(M

=4.80,SD

=1.65)显著高于前后机会差异小的条件组(M

=3.10,SD

=1.64),F

(1,80)=22.13,p

<0.01。特别地,在当有次选机会的条件下,t

检验也显示前后机会差异大的条件组对机会差异的评价(M

=4.65,SD

=1.84)显著高于前后机会差异小的条件组(M

=3.14,SD

=1.53),t

(39)=2.86,p

<0.01。该结果证明实验对吸引力差异的操控是成功的。此外,一维ANOVA结果也显示有次选机会的条件组对是否存在次选机会的评价(M

=4.63,SD

=1.76)显著高于无次选机会的条件组(M

=2.90,SD

=1.46),F

(1,80)=23.52,p

<0.01。特别地,在前后机会差异大的条件下,t

检验也显示有次选机会的条件组对是否存在次选机会的评价(M

=4.60,SD

=1.64)显著高于无次选机会的条件组(M

=2.86,SD

=1.31),t

(39)=3.77,p

<0.01。同时,参与者对是否存在次选机会的评价在前后机会差异小的条件下与前后机会差异大的条件下没有显著差别,F

(1,80)=0.09,ns

。该结果证明实验对是否存在次选机会的操控是成功的。3.5 实验结果分析

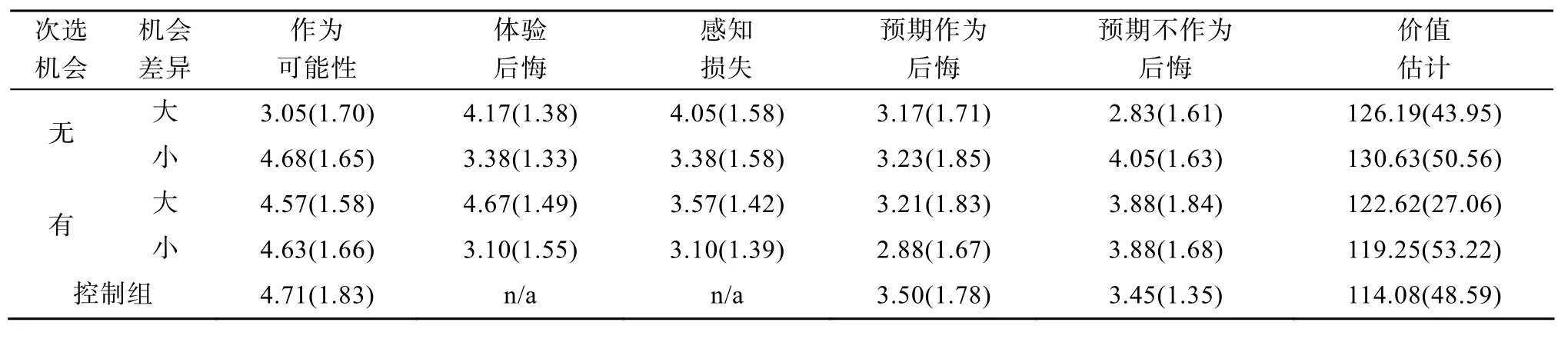

表1 实验一中各测量变量的均值和标准差

图1 机会吸引力差异和是否存在次选机会对作为可能性的影响

接着将没有错失机会的控制组与上述四个实验条件组进行比较。关于作为可能性的 5组ANOVA显示了显著的差异,F

(4,197)=7.52,p

<0.01。进一步分析显示,在错失机会差异大且无次选机会存在时,参与者的作为可能性显著低于其它四个实验组,t

(200)=-5.51,p

<0.01。而其它四个实验组之间的作为可能性没有显著差异。值得特别注意的,在错失大机会时,当前存在次选机会的实验条件组的作为可能性显著高于当前无次选机会的实验条件组,t

(82)=4.26,p

<0.01,而与控制组无显著差异,t

(78)=-0.37,ns

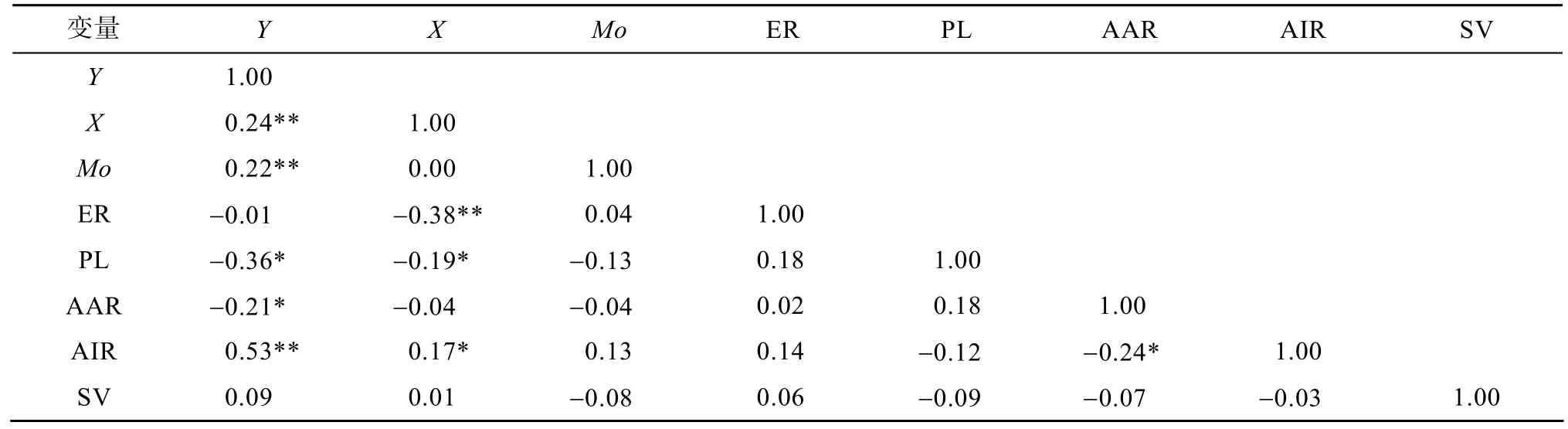

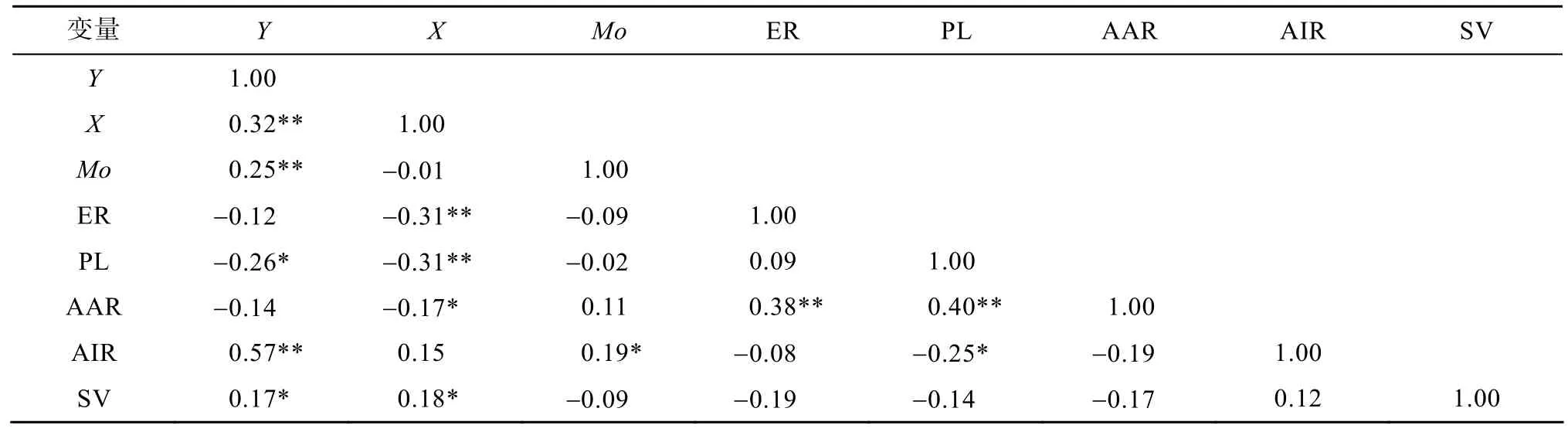

。因此,假设1得到验证。为了检验假设3、假设4、假设5和假设6,我们进一步对可能的中介变量体验后悔(ER)、感知损失(PL)、预期作为后悔(AAR)、预期不作为后悔(AIR)和价值估计(SV)的测量结果(见表1)进行分析。由表2的变量相关系数可看出,各可能中介变量之间的相关系数均较低,说明受试能够区分不同的测量变量。对因变量(包括作为可能性和各可能中介变量等六个变量)进行的KMO检验(=0.5)也显示各测量变量间的相关性较弱,这说明测量变量具有较好的结构效度(作者同时进行了探索性因子分析,数据可联系作者提供)。同时,根据Harman单因素检验法(周浩,龙立荣,2004),该结果也证明共同方法偏差不会对实验结果有严重威胁(进一步地,控制第一公因子后的偏相关分析也证明了这一点)。

表2 变量的相关系数矩阵(实验一)

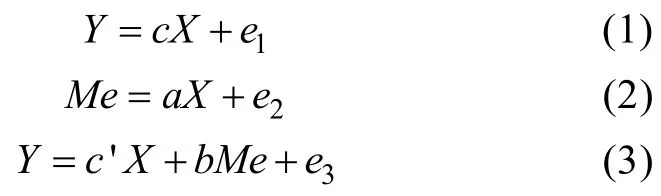

对于中介作用的分析,我们首先采用了逐步回归的方法对所有可能的中介变量进行了回归分析以排除不成立的中介变量,结果显示(数据可联系作者提供)只有AIR对Y有显著影响,这初步说明了 AIR是影响作为可能性的中介变量。进一步地,对中介效应进行检验我们需要对以下三个方程的系数进行检验(温忠麟等,2005):

图2 有中介的不作为惰性调节作用模型

对该混合模型的估计,我们采用了 Muller等(2005)的方法对不同机会差异和有无次优机会的四组实验条件组的数据进行分析。为了检验机会差异和有无次优机会调节作为可能性的过程中中介变量的作用,必须估计3个方程:

Y

是作为可能性,X

是机会差异大小(1为机会差异大,2为机会差异小),Mo

是调节变量,即有无次选机会(1为有次选机会,2为无次选机会),Me

是中介变量(AIR)。要对调节变量起到中介作用,β

必须显著并在绝对值上大于β

。此外,β

和β

,或者β

和β

两组系数必须有一组(或两组)显著(Muller et al.,2005;Tsiros,2009)。对方程(4)~(6)进行回归,我们得到 AIR在三个方程中的系数如表3所示。对于AIR,β

显著并在绝对值上大于β

,并且β

和β

显著。因此AIR在机会吸引力差异和次选机会对作为可能性的调节过程中起到了完全的中介作用,假设3再次得到了验证。而其它假设的中介变量,预期作为后悔、体验后悔、价值估计和感知损失的中介效应均不显著。假设4、假设5、假设6和假设7未获得支持。

表3 调节过程中的中介效应分析(实验一)

3.6 实验结果讨论

本实验的结果表明,当突出存在次选机会时,不作为惰性得以显著缓解。此时,当前机会与过去机会吸引力差异的大小对作为可能性的影响变得不再显著。同时,其作为可能性与无错失机会历史的控制组条件下的作为可能性也无显著差异。说明次选机会的存在,使得人们把次选机会纳入选择比较的参照点体系,突出了当前机会的吸引力,使得参与者能对当前机会进行更理性的决策分析。次选机会的存在与否对吸引力差异造成的不作为惰性效应起到了显著的调节作用。该实验消除不作为惰性效应的机制在于使消费者由集中于单参照点(过去错失机会)比较转为多参照点比较,突出了当前机会的合理性和吸引力,其参照点来源于“现在”。过去研究显示,人们不仅会受到当前机会信息的影响,还可能受到未来机会信息的影响。也就是说,决策的参照点也可以来自于“将来”,即对未来类似机会水平的预期(Jacobson &Obermiller,1990)。因为本实验着眼于“现在”,未涉及“将来”机会信息的影响。相对于“现在”的机会,“将来”的机会是“非显性”的,是预期产生的,那么在“向前看”的视角下,“非显性”的预期机会信息能否对不作为惰性起到调节作用?实验二将进一步通过验证假设2来探究“向前看”视角下形成的多参照点对于调节不作为惰性的有效性。

同时,本实验也检验了过去研究中存在争议的四种心理作用机制。尽管预期后悔的心理作用机制在过去研究中占据主导(如 Tykocinski &Pittman,1998,2001),但也存在对预期后悔作用机制不认同的观点(如Zeelenberg et al.,2006)。值得注意的是,过去研究中对于预期后悔的测量着重于预期作为后悔上,而未对预期作为后悔和预期不作为后悔进行正确区分(Sevdalis et al.,2006;Tsiros,2009)。而本实验结果表明在不作为惰性效应产生的心理机制中,起作用的是预期不作为后悔,而不是预期作为后悔。本实验的结果可以部分说明了造成过去研究中关于预期后悔作用不一致的原因。该结果同时也说明当“显性”存在次选机会时,消费者更关注“不作为”的负面后果而非“作为”的负面后果。那么,当参照点是“非显性”的预期时,是否仍是预期不作为后悔影响消费者的决策呢?实验二也将继续对这些过去存在争议的解释机制进行验证。

4 实验二

4.1 实验设计和参与者

实验 2 采用 2(机会吸引力差异:小 vs.大) × 2(成本上升预期:弱vs.强) + 1(控制组)的组间设计。186名来自北京高校的学生(105名男性,81名女性,平均年龄23岁)参加了实验。他们被随机分配到实验设计的5个条件组中。同样,为了控制共同方法偏差,本研究在实验设计和测量中采用了与实验一类似的程序控制方法,包括扩大样本范围,增大样本背景的差异,匿名测量,多样化测量方法等(周浩,龙立荣,2004)。

4.2 实验程序和材料

与前面实验相同,实验环境均为大学自习教室和宿舍。实验参与者总共阅读一页纸的材料,材料包括场景描述和问卷调查两部分内容。实验参与者首先阅读到一个描述租房的决策场景。机会吸引力差异大或小(括号内为差异小的情形)的场景如下所示:

你毕业后马上要开始工作了,你想在单位附近租一套房子。你希望房子能离单位近一些,这样你走路就能方便地往返单位和住处。通过房屋中介你看了几套房子,但你都觉得不理想。后来你发现了一套你喜欢的。各方面条件都挺好,新装修的,家具齐全,价格也合理(2000元/月),并且距离你的工作单位只有走路5分钟(20分钟)的距离。现在你要等你的朋友一起决定,他和你在同一个单位工作,你们计划是共同租房。你的朋友说明天可以过来看房。房东希望你们尽快定下来,因为有好几个人已经和他联系看房了。第二天,你朋友到了以后,你们赶忙赶到那套房子处。可房东告诉你那套房子昨晚已经租出去了。房屋中介推荐你们去看另一套房子,你们看了以后发现该房子各方面条件和前面一套差不多,装修很好,家具齐全,价格也一样。只是从该地到你的工作单位走路需要25分钟。

在成本上升预期强的条件中,实验场景增加如下一句话:

(房屋中介告诉你,该地域出租房源非常紧张,今年以来价格一直在上涨,最近有几家跨国公司的总部要搬到附近,这样房源就更紧张了。)

在控制组条件的参与者只阅读到要租的房子距离工作单位 25分钟走路路程的信息。而没有错失更好机会的信息。

4.3 实验测量

实验所测量的主要变量和所用量表均与实验一类似,只是根据实验场景的不同,在语义上做了针对性的修改。具体地,作为可能性通过问题“你有多大可能性会租下这套距离单位 25分钟路程的房子?(1=可能性很小;7=可能性很大)”测量;体验后悔通过问题“错过了 5分钟路程的房子,你感到多大程度的后悔?(1=没有后悔;7=非常后悔)”测量;感知损失通过问题“如果你租下这套 25分钟路程的房子,你会感到多大程度的损失?(1=没有损失;7=损失非常大)”测量;预期作为后悔通过问题“如果我租下这套25分钟路程的房子,我随后会后悔(1=非常不同意;7=非常同意)”测量;预期不作为后悔通过问题“如果我没有租下这套25分钟路程的房子,我随后会后悔(1=非常不同意;7=非常同意)”测量;由于本实验中所涉及的租金金额较高,为了避免对价值估计的较大偏差,本实验对价值估计增加了一个测量,具体量表参照Tsiros (2009) (量表的Cronbach α=0.84,具体计算时将租金的价值估计换算成 1~7范围的数值)。因此价值估计的测量包括问题“我认为租这套房子 2000元/月的租金值得(1=非常不同意;7=非常同意)”和“对我来说,我认为这套房子的租金值__元”。

4.4 操控变量

实验中的操控变量为机会吸引力差异和成本上升预期的强弱,为了避免对操控变量的测量影响到实验的结果(van Putten et al.,2007),与上述实验类似,本实验重新招募了 80名参与者进行两个单独的实验,参与者(55名男性,25名女性,平均年龄22岁)被随机分配到吸引力差异不同(小vs.大)和成本上升预期程度不同(弱 vs.强)的四个实验条件组中,参与者阅读了各自条件下的场景后进行两个变量的测量。关于吸引力差异通过问题“你觉得当前机会与错失的机会相比,吸引力差异程度如何?(1=基本没有差异;7=差异很大)”评价。而关于成本上升预期评价的测量采用了多条目的量表,具体问题包括:“你认为有多大可能近期还能找到更近的房子?(1=可能性很大;7=可能性很小)”,“你认为有多大可能近期还能找到更合适的房子?(1=可能性很大;7=可能性很小)”,和“你认为有多大可能近期租房的成本不会上升?(1=可能性很小;7=可能性很大)”。

对于吸引力差异的一维ANOVA结果显示前后机会差异大的条件组对机会差异的评价(M

=4.88,SD

=1.88)显著高于前后机会差异小的条件组(M

=3.23,SD

=1.67),F

(1,78)=17.17,p

<0.01。特别地,在将来机会成本上升预期强的条件下,t

检验也显示前后机会差异大的条件组对机会差异的评价(M

=4.90,SD

=1.89)显著高于前后机会差异小的条件组(M

=3.10,SD

=1.59),t

(38)=3.26,p

<0.01。该结果证明实验对吸引力差异的操控是成功的。对于将来机会成本上升预期程度的测量(量表信度 Cronbach α=0.92),一维ANOVA结果显示将来机会成本上升预期强的条件组对将来机会成本上升预期的评价(M

=4.49,SD

=1.46)显著高于将来机会成本上升预期弱的条件组(M

=3.34,SD

=1.59),F

(1,78)=11.37,p

<0.01。特别地,在前后机会差异大的条件下,将来机会成本上升预期强的条件组对成本上升预期的评价(M

=4.50,SD

=1.49)显著高于将来机会成本上升预期弱的条件组(M

=3.30,SD

=1.56),t

(38)=2.49,p

<0.05。同时,参与者对将来成本上升预期的评价在前后机会差异小的条件下与前后机会差异大的条件下没有显著差别,F

(1,78)=0.01,ns

。该结果证明实验对将来机会成本上升预期程度大小的操控是成功的。4.5 实验结果分析

表4 实验二中各测量变量的均值和标准差

将没有错失机会的控制组与上述四个实验条件组条件下的作为(租房)可能性进行ANOVA分析显示,五个实验条件组间存在显著的差异,F

(4,181)=10.40,p

<0.01。进一步分析显示,在错失机会差异大且对将来机会成本上升预期相对弱时,参与者的作为可能性显著低于其它四个实验组,t

(184)=-6.28,p

<0.01。而其它四个实验组之间的作为可能性没有显著差异。值得特别注意的,在错失机会差异大时,对将来机会成本上升预期强的实验条件组的作为可能性显著高于对将来机会成本上升预期弱的实验条件组,t

(75)=4.39,p

<0.01,而与控制组无显著差异,t

(69)=0.46,ns

。因此,假设2得到验证。

图3 机会吸引力差异和将来机会成本上升预期对作为可能性的影响

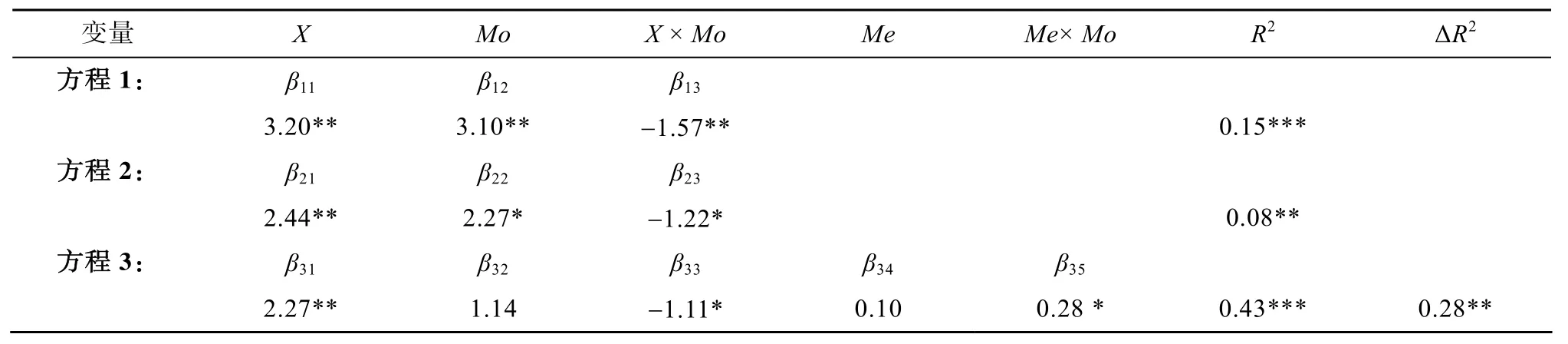

本实验对中介作用的假设3、假设4、假设5、假设6和假设7继续进行验证。由表5的因变量相关系数可看出,对作为可能性的可能中介变量之间的相关系数均较低,说明受试能够区分不同的测量变量。对作为可能性和各可能中介变量等六个变量进行的KMO检验(=0.6)也显示各测量变量间的相关性较弱,说明测量变量具有较好的结构效度(作者同时进行了探索性因子分析,数据可联系作者提供)。

表5 变量的相关系数矩阵(实验二)

同样,考虑到机会差异通过AIR影响作为可能性的过程中还受到成本预期调节作用的影响,该过程涉及调节中介和中介调节的混合作用,我们进一步采用Muller等(2005)的方法对不同机会差异和不同成本上升预期程度的四组实验条件组的数据进行分析。中介变量AIR在方程(4)、(5)和(6)中的系数如表6所示。该结果再次验证了AIR的中介作用。对于 AIR,β

显著并在绝对值上大于β

,并且β

和β

显著。因此AIR在机会吸引力差异和将来成本上升预期程度对作为可能性的调节过程中起到了显著的中介作用,假设3得到了验证。而其它假设的中介变量,预期作为后悔、体验后悔、价值估计和感知损失的中介效应均不显著。假设4、假设5、假设6和假设7未获得支持。4.6 实验结果讨论

实验结果表明,当突出对将来机会成本上升的预期时,不作为惰性效应得以消除,当前机会与过去机会吸引力差异的大小对作为可能性的影响变得不再显著,其作为可能性与无错失机会历史的控制组条件下的作为可能性也无显著差异。说明突出将来机会的成本上升预期,使得消费者将预期的未来机会水平纳入了其评价当前机会的参照体系中。尽管有过去错失机会的影响,但预期未来机会水平这一参照点的加入,改变了对当前机会的评价结果,增加了当前机会的吸引力,使得参与者能以“向前看”的视角对当前机会进行理性的判断和决策。将来同样机会的成本上升预期对吸引力差异造成的不作为惰性效应起到了显著的调节作用。相对于实验一中较为“显性”的当前机会参考点,本实验还表明对未来类似机会的预期这种“非显性”的参考点同样能影响消费者的参照体系,进而影响其购买决策。另外,本实验还说明“向前看”的视角使得消费者不仅关注当前机会的选项,还可能进一步延伸而关注未来可行的选择。这也充分说明了“向前看”视角下建立的多参照点体系对于调节不作为惰性的有效性。

表6 调节过程中的中介效应分析(实验二)

同时,该实验也验证了过去研究中存在争议的四种心理作用机制。与实验一的结论一致,该实验再次证明预期不作为后悔在影响作为可能性的过程中起到了显著的中介作用。这说明当参照点是非“显性”的预期时,“向前看”的思维仍会使得消费者更关注不作为的负面后果。值得注意的是,尽管在本研究的两个实验中预期作为后悔、体验后悔、价值估计和感知损失的解释机制均未获得支持,但在各实验中这几个变量均出现与作为可能性显著相关的现象。此外在本实验中对上述变量按机会差异和成本上升预期的方差分析显示,上述变量在不同的前后机会差异条件下均呈现显著的差异。因此,如同 Zeelenberg等人(2006)所推测的,这些变量有可能是当前机会与过去所错失机会比较而产生的副产品,而不是影响作为可能性的中介变量。

5 总体结论和讨论

5.1 结论和理论意义

区别于过去研究集中于所错失机会的单参照点视角,本研究将现在和将来时点上可能形成的参照点纳入消费者的决策参照体系中,以多参照点的视角来探讨不作为惰性效应的调节机制。研究结果表明,当消费者错失好机会后,如果能在消费者心理上突出次选机会的存在和对成本上升的未来类似机会的预期,就能通过多参照点的作用减弱过去错失机会的影响,提高对当前机会作为的可能性,实现对不作为惰性效应的调节。本研究还验证了预期不作为后悔在这一调节过程中起到了显著的中介作用。

本研究在几个方面实现了理论上的创新。首先,本研究丰富了关于不作为惰性调节机制的研究。过去关于错失机会后行为选择领域的研究大多侧重于不作为惰性产生的原因,对不作为惰性的调节机制和策略的关注显著不足。本文在之前研究成果的基础上,提出了一个基于参照效应的不作为惰性调节理论,这将丰富不作为惰性相关领域的研究。

其次,本研究提出了一个探索不作为惰性调节机制的新视角。之前有限的对不作为惰性调节机制的探讨中,多是立足于单参照点的视角,从回避与所错失机会的比较探索不作为惰性效应产生的边界条件(如Tykocinski &Pittman 1998;van Putten et al.,2007)。然而,回避与过去的比较在实际情境下往往难以实现(Zeelenberg &van Putten,2005)。本研究从多参照点效应的理论视角出发,提出除了过去错失的机会外,消费者还会受到来自现在或将来的参照点影响,参照点的增加改变了比较的结果,从而实现对不作为惰性的调节。

最后,本研究验证了预期不作为后悔在不作为惰性形成及其调节过程所起的中介作用。通对过去研究中存在争议的四种心理作用机制进行验证,证明了在不作为惰性效应的作用机制中,起作用的是预期不作为后悔,而不是预期作为后悔。由于过去研究未对预期作为后悔和预期不作为后悔进行明确区分(Sevdalis et al.,2006;Tsiros,2009),造成了关于预期后悔所起作用的不一致研究结果(Tsiros,2009;Zeelenberg et al.,2006)。该结果为进一步探究不作为惰性效应的形成原因提供了有益的启示。

5.2 实践意义和建议

不作为惰性的存在造成了很多负面影响(Tsiros,2009;Zeelenberg &van Putten,2005)。例如,在营销实践中,促销是商家经常采用的一项营销活动。活动期内进行较大幅度的价格让利,或提供吸引力较大促销赠品、积分等,活动期结束后价格则恢复到原有水平或较小幅度的价格让利水平,这种营销现象在市场领域非常普遍。消费者不可能抓住每一次促销机会,也不可能等到有促销机会才购买需要的商品。而由于不作为惰性的存在,错过较大幅度促销机会的消费者面临优惠幅度不那么大的机会时,就不愿意购买。这对于消费者来说,再次错失购买目标产品的好机会,从而损失了消费者福利。此外,对于一些价格持续上升的商品(如住房),消费者由于各种原因错过较好的购买机会后,由于不作为惰性的影响,不愿意接受成本提高了的购买机会,结果导致购买成本越来越高。

而对于从企业和商家来说,尽管从总体上看促销能提高销售收入,但如果促销持续时间较长,或促销次数较多,或者促销活动规律化,均会造成促销期前后销售额下降,品牌忠诚度降低,产品品质感知降低等问题。而短持续时间,低频次,和无显著规律的促销则容易导致消费者错失促销机会的可能性增大。由于不作为惰性的存在,这将造成消费者流失,和促销品牌的市场份额下降(Zeelenberg&van Putten,2005)。这些方面的原因,均需要营销者在考虑营销策略和设计实施方案时,通盘考虑不作为惰性的影响和有效可行的调节策略。

本研究所提出的多参照点调节策略可实施性较强。本研究所设计的实验场景,均来自于真实的营销情境,可应用到实际的营销实践中。具体地,对于消费者来说,应树立“向前看”的决策视角。评价当前的购买机会时,不能执着于过去,应注意当前的其它机会,以多参照点的角度评价当前机会的吸引力和合理性;另外,还可以通过对未来类似机会进行合理预期和评估,理性地对当前机会做出判断和决策。对于营销者来说,一方面营销宣传中和销售人员进行产品销售时,应注意突出产品与同类产品中比较的优势,引导消费者进行横向比较,突出产品或服务的吸引力;另外甚至可以通过在产品组合中树立比较参照点的方式引导消费者对目标选项的判断,例如,树立类似产品群中的标杆产品,将其价格保持稳定或不变,这样即使促销结束后,消费者也可以通过与标杆产品的比较而减轻过去机会的影响。另一方面,在营销和销售过程中还可引导消费者考虑将来类似机会的成本,加强消费者对成本上升的预期,如涨价因素,产品数量有限等。通过这些策略,引导消费者进行心理调节,降低错失机会可能的影响,减轻或消除不作为惰性效应。

此外,本研究的结论同样可以对营销以外其它领域不作为惰性效应的调节起到借鉴作用。例如,不作为惰性导致了绩效管理中奖励的反向作用,加重拖延现象(Pittman,Tykocinski,Sandman-Keinan,&Matthews,2008)。在金融投资领域中,不作为惰性导致投资者屡屡错失机会,造成更大的损失(Tykocinski et al.,2004)。建立当前时点和未来时点的次选机会参照点,均可以适合用于这些情境中不作为惰性的调节。

5.3 局限和未来研究方向

本研究在一些方面仍存在着局限。首先,尽管在消费行为研究中,研究者已经证明了使用场景研究的合适性(Connolly,Ordóñez,&Coughlan,1997;van Dijk &Zeelenberg,2005;Greenberg &Eskew,1993),在“角色扮演(role-playing)”和实际体验过程之间还是可能存在一些差异(Gilbert,Morewedge,Risen,&Wilson,2004)。因此在真实的营销环境下检验本研究所验证的不作为惰性调节的机制和策略将具有更突出的理论和实践意义。

其次,不作为惰性效应产生和调节过程中的心理机制还有待于进一步论证。本研究根据过去研究所涉及的四种可能的心理机制,预期后悔、体验后悔、价值估计和感知损失进行论证,结果发现预期不作为后悔在所有过程中起到了显著的中介作用。尽管该结论可以部分解释过去研究出现不一致的原因,但过去研究中发现的预期作为后悔、体验后悔和价值估计等因素不显著的原因却不清楚。本文推测各种可能中介变量之间的相互作用可能是导致过去研究中出现多种解释机制的原因,但在何种情境下这些变量相互作用,如何作用,需要在今后的研究中进一步深入探索。

第三,本研究提出的不作为惰性效应的调节策略未涉及一些具体的可能影响调节效果的情境变量。例如,过去研究显示,责任感(responsibility)对后悔有很强的联系(Ordóñez &Connolly,2000;Zeelenberg,van Dijk,&Manstead,1998,2000)。那么,在不作为惰性效应调节过程中,责任感对预期不作为后悔也应该产生影响,从而影响作为可能性。此外,各备选选项或方案结果信息的反馈,机会来源,社会比较、对将来机会的期望水平等都可能对调节过程的中介变量或最终的作为可能性造成影响。今后的研究需对这些可能的调节变量的影响进行深入的研究。

最后,从消费者个体来说,不同的人文特征,如文化、个性、教育水平、收入水平等,均可能影响不作为惰性效应的发生及调节过程。例如,近期的研究显示人们有程度不同的“作为”动机,“作为”导向的群体比“现状”导向的群体更容易摆脱过去机会的影响(van Putten et al.,2009,2013)。另外,不作为惰性作用过程的中介变量预期后悔,也被证明会受到人文因素的影响。例如,Gilovich和Medvec(1995)发现文化差异对后悔有显著影响,Schwartz等(2002)发现“最大化者(maximizers)”比“满意者(satisfiers)”更容易进行社会比较并产生后悔。因此,不同的人文特征可能会导致不同的不作为惰性调节过程。今后需在此方面进行深入的研究。

Arkes,H.R.,Hirshleifer,D.,Jiang,D.L.,&Lim,S.(2008).Reference point adaptation:Tests in the domain of security trading.Organizational Behavior and Human Decision Processes,105

,67–81.Arkes,H.R.,Kung,Y.H.,&Hutzel,L.(2002).Regret,valuation,and inaction inertia.Organizational Behavior and Human Decision Processes,87

,371–385.Baucells,M.,Weber,M.,&Welfens,F.(2011).Reference-point formation and updating.Management Science,57

,506–519.Bell,D.E.(1982).Regret in decision making under uncertainty.Operations Research,30

,961-981.Bell,D.R.,&Lattin,J.M.(2000).Looking for loss aversion in scanner panel data:The confounding effect of price response heterogeneity.Marketing Science,19

,185–200.Bergkvist,L.,&Rossiter,J.R.(2007).The predictive validity of multiple-item versus single-item measures of the same constructs.Journal of Marketing Research,44

,175–184.Blair,E.A.,&Landon,E.L.,Jr.(1981).The effects of reference prices in retail advertisements.Journal of Marketing,45

,61–69.Blair,E.A.,Harris,J.,&Monroe,K.B.(2002).Effects of shopping information on consumers’ responses to comparative price claims.Journal of Retailing,78

,175–181.Boles,T.L.,&Messick,D.M.(1995).A reverse outcome bias:The influence of multiple reference points on the evaluation of outcomes and decisions.Organizational Behavior and Human Decision Processes,61

,262–275.Butler,A.,&Highhouse,S.(2000).Deciding to sell:The effect of prior inaction and offer source.Journal of Economic Psychology,21

,223–232.Connolly,T.,Ordóñez,L.D.,&Coughlan,R.(1997).Regret and responsibility in the evaluation of decision outcomes.Organizational Behavior and Human Decision Processes,70

,73–85.DellaVigna,S.(2009).Psychology and economics:Evidence from the field.Journal of Economic Literature,47

,315–372.Diener,E.,Sandvick,E.,&Pavot,W.(1991).Happiness in the frequency,not intensity,of positive versus negative affect.In F.Strack,M.Argyle,&N.Schwarz (Eds.),Subjective well-being:An interdisciplinary perspective

(pp.119–139).New York:Pergamon Press.Drolet,A.L.,&Morrison,D.G.(2001).Do we really need multiple-item measures in service research?Journal of Service Research,3

,196–204.Feldman,J.M.,&Lynch,J.G.,Jr.(1988).Self-generated validity and other effects of measurement on belief,attitude,intention,and behavior.Journal of Applied Psychology,73

,421–435.Gilbert,D.T.,Morewedge,C.K.,Risen,J.L.,&Wilson,T.D.(2004).Looking forward to looking backward:The misprediction of regret.Psychological Science,15

,346–350.Gilovich,T.,&Medvec,V.H.(1995).The experience of regret:What,when,and why.Psychological Review,102

,379–395.Gourville,J.T.,&Soman,D.(1998).Payment depreciation:The behavioral effects of temporally separating payments from consumption.Journal of Consumer Research,25

,160–174.Greenberg,J.,&Eskew,D.E.(1993).The role of role playing in organizational research.Journal of Management,19

,221–241.He,G.B.,&Yu,Y.J.(2006).Reference point effect in the decision making process.Advances in Psychological Science,14

,408–412.[何贵兵,于永菊.(2006).决策过程中参照点效应研究述评.心理科学进展,14,408–412.]

Helson,H.(1964).Adaptation-level theory:An experimental and systematic approach to behavior

.New York:Harper and Row.Jacobson,R.,&Obermiller,C.(1990).The formation of expected future price:A reference price for forward-looking consumers.Journal of Consumer Research,16

,420–432.Kahneman,D.(1992).Reference points,anchors,norms,and mixed feelings.Organizational Behavior and Human Decision Processes,51

,296–312.Kahneman,D.(2003).Maps of bounded rationality:Psychology for behavioral economics.The American Economic Review,93

,1449–1475.Kahneman,D.,&Miller,D.T.(1986).Norm theory:Comparing reality to its alternatives.Psychological Review,93

,136–153.Kahneman,D.,&Tversky,A.(1979).Prospect theory:An analysis of decision under risk.Econometrica,47

,263–292.Koop,G.J.,&Johnson,J.G.(2012).The use of multiple reference points in risky decision making.Journal of Behavioral Decision Making,25

,49–62.Kumar,P.(2004).The effects of social comparison on inaction inertia.Organizational Behavior and Human Decision Processes,95

,175–185.Lemon,K.N.,White,T.B.,&Winer,R.S.(2002).Dynamic customer relationship management:Incorporating future considerations into the service retention decision.Journal of Marketing,66

,1–14.Lin,C.H.,Huang,W.H.,&Zeelenberg,M.(2006).Multiple reference points in investor regret.Journal of Economic Psychology

,27

,781–792.Loomes,G.,&Sugden,R.(1982).Regret theory:An alternative theory of rational choice under uncertainty.The

Economic Journal,92

,805–824.Lynch,J.G.,Jr.(2006).Accessibility-diagnosticity and the multiple pathway anchoring and adjustment model.Journal of Consumer Research,33

,25–27.Lynch,J.G.,Jr.,Marmorstein,H.,&Weigold,M.F.(1988).Choices from sets including remembered brands:Use of recalled attributes and prior overall evaluations.Journal of Consumer Research,15

,169–184.Ordóñez,L.D.(1998).The effect of correlation between price and quality on consumer choice.Organizational Behavior and Human Decision Processes,75

,258–273.Ordóñez,L.D.,&Connolly,T.(2000).Regret and responsibility:A reply to Zeelenberg et al.(1998).Organizational Behavior and Human Decision Processes,81

,132–142.Ordóñez,L.D.,Connolly,T.,&Coughlan,R.(2000).Multiple reference points in satisfaction and fairness assessment.Journal of Behavioral Decision Making,13

,329–344.Mayhew,G.E.,&Winer,R.S.(1992).An empirical analysis of internal and external reference prices using scanner data.Journal of Consumer Research,19

,62–70.Mazumdar,T.,Raj,S.P.,&Sinha,I.(2005).Reference price research:Review and propositions.Journal of Marketing,69

,84–102.Muller,D.,Judd,C.M.,&Yzerbyt,V.Y.(2005).When moderation is mediated and mediation is moderated.Journal of Personality and Social Psychology,89

,852–863.Pittman,T.S.,Tykocinski,O.E.,Sandman-Keinan,R.,&Matthews,P.A.(2008).When bonuses backfire:An inaction inertia analysis of procrastination induced by a missed opportunity.Journal of Behavioral Decision Making,21

,139–150.Prelec,D.,&Loewenstein,G.(1998).The red and the black:Mental accounting of savings and debt.Marketing Science,17

,4–28.Rajendran,K.N.,&Tellis,G.J.(1994).Contextual and temporal components of reference price.Journal of Marketing,58

,22–34.Rossiter,J.R.(2002).The C-OAR-SE procedure for scale development in marketing.International Journal of Research in Marketing,19

,305–335.Sawyer,A.G.,&Dickson,P.R.(1984).Psychological perspectives on consumer response to sales promotion.In K.E.Jocz (Ed.),Research on sales promotion:Collected papers

(pp.1–21).Cambridge,MA:Marketing Science Institute.Schwartz,B.,Ward,A.,Monterosso,J.,Lyubomirsky,S.,White,K.,&Lehman,D.R.(2002).Maximizing versus satisficing:Happiness is a matter of choice.Journal of Personality and Social Psychology,83

,1178–1197.Sevdalis,N.,Harvey,N.,&Yip,M.(2006).Regret triggers inaction inertia - but which regret and how?British Journal of Social Psychology,45

,839–853.Simonson,I.(1992).The influence of anticipating regret and responsibility on purchase decisions.Journal of Consumer Research,19

,105–118.Soman,D.,&Gourville,J.T.(2001).Transaction decoupling:How price bundling affects the decision to consume.Journal of Marketing Research,38

,30–44.Sullivan,K.,&Kida,T.(1995).The effect of multiple reference points and prior gains and losses on managers’risky decision making.Organizational Behavior and Human Decision Processes,64

,76–83.Thaler,R.H.(1985).Mental accounting and consumer choice.

Marketing Science,4

,199–214.Thaler,R.H.(1999).Mental accounting matters.Journal of Behavioral Decision Making,12

,183–206.Tsiros,M.(2009).Releasing the regret lock:Consumer response to new alternatives after a sale.Journal of Consumer Research,35

,1039–1059.Tversky,A.,&Kahneman,D.(1991).Loss aversion in riskless choice:A reference-dependent model.Quarterly Journal of Economics,106

,1039–1061.Tykocinski,O.E.,Israel,R.,&Pittman,T.S.(2004).Inaction Inertia in the stock market.Journal of Applied Social Psychology,34

,1166–1175.Tykocinski,O.E.&Pittman,T.S.(1998).The consequences of doing nothing:Inaction inertia as avoidance of anticipated counterfactual regret.Journal of Personality and Social Psychology,75

,607–616.Tykocinski,O.E.&Pittman,T.S.(2001).Product aversion following a missed opportunity:Price contrast or avoidance of anticipated regret?Basic and Applied Social Psychology,23

,149–156.Tykocinski,O.E.,Pittman,T.S.,&Tuttle,E.E.(1995).Inaction inertia:Foregoing future benefits as a result of an initial failure to act.Journal of Personality and Social Psychology,68

,793–803.van Dijk,E.,&Zeelenberg,M.(2003).The discounting of ambiguous information in economic decision making.Journal of Behavioral Decision Making,16

,341–352.van Dijk,E.,&Zeelenberg,M.(2005).On the psychology of‘if only’:Regret and the comparison between factual and counterfactual outcomes.Organizational Behavior and Human Decision Processes,97

,152–160.van Putten,M.,Zeelenberg,M.,&van Dijk,E.(2007).Decoupling the past from the present attenuates inaction inertia.Journal of Behavioral Decision Making,20

,65–79.van Putten,M.,Zeelenberg,M.,&van Dijk,E.(2008).Multiple options in the past and the present:The impact on inaction inertia.Journal of Behavioral Decision Making,21

,519–531.van Putten,M.,Zeelenberg,M.,&van Dijk,E.(2009).Dealing with missed opportunities:Action vs.state orientation moderates inaction inertia.Journal of Experimental Social Psychology,45

,808–815.van Putten,M.,Zeelenberg,M.,&van Dijk,E.(2013).How consumers deal with missed discounts:Transaction decoupling,action orientation and inaction inertia.Journal of Economic Psychology,38

,104–110.Wen,Z.L.,Chang,L.,&Hou,J.T.(2006).Mediated moderator and moderated mediator.Acta Psychologica Sinica,38

,448–452.[温忠麟,张雷,侯杰泰.(2006).有中介的调节变量和有调节的中介变量.心理学报,38,448–452.]

Winer,R.S.(1986).A reference price model of brand choice for frequently purchased products.Journal of Consumer Research,13

,250–256.Xia,L.,Monroe,K.B.,&Cox,J.L.(2004).The price is unfair! A conceptual framework of price fairness perceptions.Journal of Marketing,68

,1–15.Yates,J.F.,&Stone,E.R.(1992).The risk construct.In J.F.Yates (Ed.),Risk-taking behavior

(pp.1–25).New York:Wiley.Zeelenberg,M.(1999).The use of crying over spilled milk:A note on the rationality and functionality of regret.Philosophical Psychology,12

,325–340.Zeelenberg,M.,Nijstad,B.A.,van Putten,M.,&van Dijk,E.(2006).Inaction inertia,regret,and valuation:A closer look.Organizational Behavior and Human Decision Processes,101

,89–104.Zeelenberg,M.,van Dijk,W.W.,&Manstead,A.S.R.(1998).Reconsidering the relation between regret and responsibility.Organizational Behavior and Human Decision Processes,74

,254–272.Zeelenberg,M.,van Dijk,W.W.,&Manstead,A.S.R.(2000).Regret and responsibility resolved? Evaluating Ordóñez and Connolly's (2000) conclusions.Organizational Behavior and Human Decision Processes,81

,143–154.Zeelenberg,M.,&van Putten,M.(2005).The dark side of discounts:An inaction inertia perspective on the post-promotion dip.Psychology and Marketing,22

,611–622.Zhou,H.,&Long,L.R.(2004).Statistical remedies for common method biases.Advances in Psychological Science,12

,942–950.[周浩,龙立荣.(2004).共同方法偏差的统计检验与控制方法.心理科学进展,12,942–950.]