政府救济抑或生产自救:1954年的皖西北水灾救助*

2013-01-30葛玲

葛 玲

在自然灾害频仍的国度,救灾是政府的大事,也往往为史家所瞩目,如在法国学者魏丕信笔下的18世纪中国,备荒救灾就是政府的“头等任务之一”①[法]魏丕信:《18世纪中国的官僚制度与荒政》,江苏人民出版社2006年版,第4页。。及至20世纪的革命年代,仍然如此。1934年前后的中央苏区,毛泽东就对苏维埃政府的灾荒救济相当关注。1933年11月的长冈调查中,毛泽东认为苏维埃的社会救济工作“是值得赞扬的”②《毛泽东文集》第1卷,人民出版社1993年版,第312页。;在1934年1月的第二次全国工农兵苏维埃代表大会总结讲话中,毛又对长冈的夏荒救济再作肯定③《毛泽东选集》第1卷,人民出版社1991年版,第138页。;三个月后撰写的《乡苏怎样工作?》一文,毛更将长冈经验推而广之,强调基层苏维埃“应该注意本乡发生的特殊问题(如饥荒、瘟疫、水灾、反革命活动等)”④《毛泽东文集》第1卷,人民出版社1993年版,第345页。。此时的苏区正面临严峻的物资匮乏⑤有关此时中央苏区物质资源的研究,参见黄道炫《张力与限界:中央苏区的革命(1933-1934)》,社会科学文献出版社2011年版,第258-266页。,毛泽东对灾荒问题的反复关注,充分体现了中共对待灾荒的积极态度。资源所限,革命年代中共的灾荒救助多以辅助生产为主①张水良在研究1927-1937年间的灾荒史时指出,根据地“救灾的基本办法是从发展生产着手,靠群众自力解决,也就是充分发动群众,自力更生、艰苦奋斗,大力开展生产自救运动。”参见张水良《中国灾荒史》,厦门大学出版社1990年版,第263页。。

新中国刚成立时,很难在瞬间扭转自然灾害多发的现实。仅以本文讨论的皖西北为例,1949年与1950年的淮河水患就使当地连续受灾。战乱与灾害的多重打击,使新中国成立之初的国民经济濒临崩溃,农业产值比历史最高值下降约25%②逄先知、金冲及主编:《毛泽东传(1949-1976)》(上),中央文献出版社2003年版,第60页。。经济困难使新政权在灾荒救助中显得有心无力,只能延续根据地时期“生产为主”的救灾办法。1949年12月19日,政务院颁发新中国第一份救灾工作指示,要求各地根据条件,“找出灾民生产办法,‘靠山吃山,靠水吃水’”③政务院:《关于生产救灾的指示》(1949年12月19日),中华人民共和国内务部编:《生产救灾工作手册》,1951年版,出版社不详,第5页。;两个月后的1950年2月27日,董必武将其概括为:“生产自救,节约渡荒,群众互助,以工代赈,并辅之以必要的救济”④董必武:《在中央生产救灾委员会成立会上的报告》(1950年2月27日),《生产救灾工作手册》,第13页。。此方针也在7月召开的第一次全国民政会议上被正式确定为新中国的救灾方针⑤孟昭华:《中国灾荒史记》,中国社会出版社2003年版,第858页。。1953年底的第二次全国民政会议重申,“救灾工作必须贯彻生产自救、节约渡荒、群众互助并辅以政府必要救济的方针,在各级人民政府领导下组织生产救灾委员会,由各有关部门协同进行。”⑥《第二次全国民政会议决议》,《人民日报》1954年1月13日,第3版。此亦足见,新中国成立初期的灾荒救助体制中,“生产自救”是核心精神。

“生产自救”新体制的确立,不意味着政府在灾荒救助中的完全放手,而是以生产来最大程度发挥有限资源的效力。简单说,这是一个需要“上下配合”的新型救灾制度,有别于以往的直接救济。不过既是“上下配合”,那就要求基层社会同样具备一定的“自救”能力。但在建国初的乡村集体化进程中,基层社会的自主性被不断弱化,如此以来,这样一个“上下配合”的新体制该如何运转,是否会名存实亡,就成了一个值得探究的问题,而这在以往研究中并未引起关注⑦既有建国初年的灾荒史研究主要集中在省级层面救灾措施的梳理,少有对救灾体制的反思。相关研究可见李勤《1954年湖北水灾与救济》,载《当代中国史研究》2003年第5期;邓昀《1954年湖南水灾与政府救助工作述评》(湘潭大学哲学与历史文化学院硕士学位2008年论文);张富文、陈红宇《建国初期河北省的灾荒及其应对》,载《河北师范大学学报》2010年第5期;郭贵儒、陈冬生《建国初期河北省救灾度荒工作述评》,载《河北师范大学学报》,2002年第2期。。蒋积伟指出,“学术界在评价建国初期中国共产党防灾救灾思想和救灾体制等问题时,总体持肯定态度,反思的程度不够”⑧蒋积伟:《建国初期灾荒史研究述评》,载《当代中国史研究》2008年第4期。。刚才的提问事实上有着这样的意涵:“生产自救”体制与乡村社会改造的方向可能是矛盾的。在具体的灾荒救助实践中,这种矛盾该如何调处?乡村社会的变化是否会削弱其灾荒自救潜力?本文借助对皖西北临泉县1954年水灾救助过程的解读,来回答上述疑惑。

一、自上而下的救济:灾荒中的政府应对

1954年夏,毗邻淮河的临泉与皖西北其他各县一样,发生了严重的洪涝灾害。水灾给秋收作物造成了毁灭性影响,全县“秋季庄稼大部被淹,全淹需改种的557560亩,半淹需补种的273818亩,受凄庄苗476218亩,共计1307594亩,占总地亩的57.6%。受灾人口754615人,占总人口的89.8%”①临泉县生救指挥部:《临泉县1954年生产救灾工作综合报告》(1955年1月17日),临档142-1-9。。除了生产破坏,水灾所致的财产(粮食)损失,使不少人瞬间陷入饥荒境地。县农村工作部8月调查显示,全县“共计断炊12685户,64320人;要饭265户,975人;逃荒88户,349人;弃婴1户,1人;送童养媳27户,27人;卖小孩3户,3人;卖牲口4129户,4164头;卖农具957户,1154件”②临泉县委农工部:《1954年水灾后的当时灾情状况》(1954年8月),临档121-1-5。。逃荒要饭现象,既表明荒情之严重,也意味在瞬间而至的饥荒面前,灾民并无什么积极办法。苗田的破坏,可在退水之后改种或补种,而眼前的饥荒似乎只能寄望政府的救济。事实上,大水漫溢之时,基层政府在组织民众排涝补种的同时,也确实开展了必要的饥荒救济。

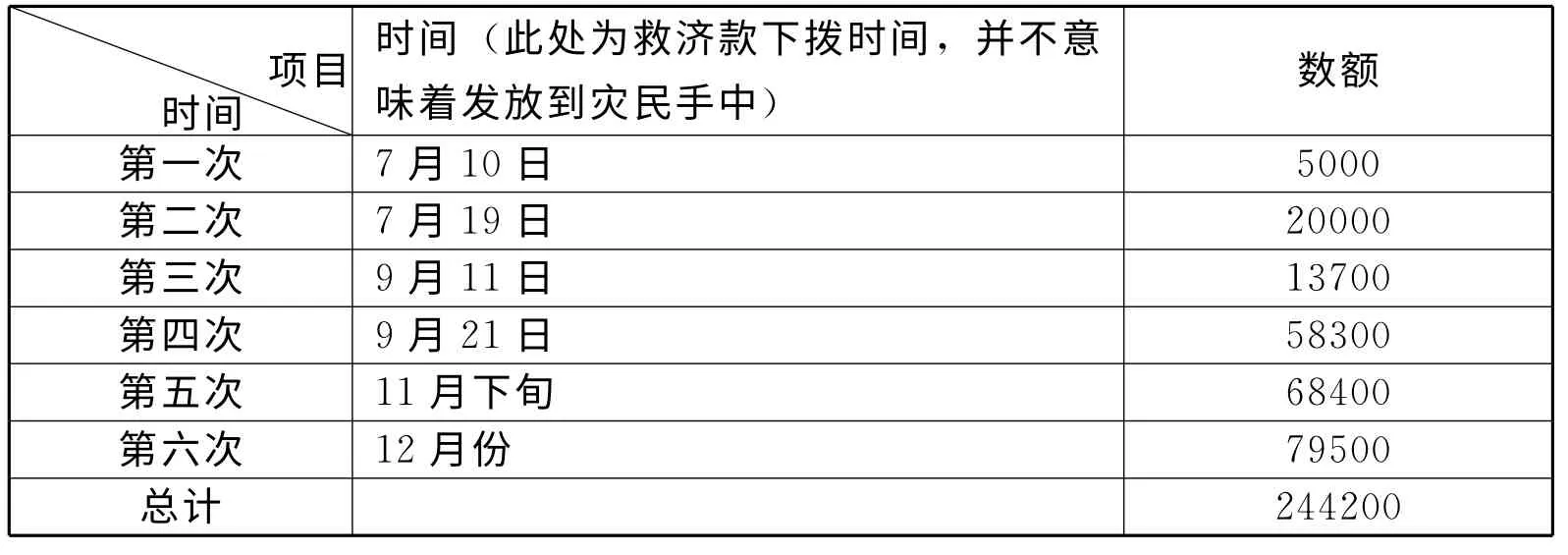

临泉县第一笔口粮救济款于7月10日下拨,此时距降雨开始的7月3日仅一周时间,县里的反应还算迅速。救济款从下拨到最终发到灾民手中约需9天时间③临泉县生救指挥部1954年9月29日的一份生产救灾总结报告指出,“1954年9月11日县委发下一亿三千七百万元,已于20日左右即全部发到灾民手里。第二次于9月21日分配到区,三级干部会后至月底止全部控制到乡。”可见,每一次救济由拨款至发放到灾民手中大概需要9天时间。临泉县生救指挥部:《临泉县关于发放救济工作的总结报告》(1954年9月29日),临档142-1-9。,所以第一笔救济最早在7月19日到灾民手中,此时距水灾发生已16天。由此或可理解,缘何在政府开展救济之下,仍有不少人靠出卖牲口、农具这种自绝后路的方式渡荒,严重者甚至要饭,逃荒。在饥荒的降临与政府的救济之间难免出现时间差,这段时间内灾民们的反应,也再次表明其缺乏积极的自救措施。表一是1954年秋冬季临泉六次救济情况统计。

表一中的救济款发放频次,显示了政府在灾荒中的积极态度。但与实际断炊人数相比,每笔救济款数目都是杯水车薪。县里规定,救济标准是每人每天粗粮一斤,每人每月折款2至2.4元,最多不超过2.5元④临泉县生救指挥部:《临泉县关于发放救济工作的总结报告》(1954年9月29日),临档142-1-9。。照此标准,第一次救济款5000元最多可解决2500人一个月的口粮,也就是到8月19日。然以农工部统计,7月共计断炊64320人,2500人只占断炊人口的3%。第二次救济款2万元,7月28日发到灾民手中,可解决1万人到8月28日的口粮,也仅占断炊人口的16%。由此可见,县里的灾情反应虽够灵敏,但实际救济相当有限。政府救济手段的捉襟见肘,不少人的断炊问题只能自行解决了。生产救灾指挥部10月份发现,连续发放两次救济款后仍有外逃、要饭现象,其中要饭的23户,89人,外逃的5户,18人⑤临泉县生救指挥部:《临泉县大水成灾后情况统计表》(1954年10月15日),临档142-1-10。。

表一:临泉县1954年7至12月口粮救济发放情况统计表 单位:元

有限的救济难以收到明显的效果。8月的断炊人口曾降到13734人,不过随后就大幅增长,9月中旬甚至增加到77144人,占总人口14.5%①临泉县生救指挥部:《临泉县关于发放救济工作的总结报告》(1954年9月29日),临档142-1-9。。一个多月的救助,断炊人数不但没有减少,还增加了六万余人,似乎难以理解。应该有两方面的原因可以解释,一是7月口粮救济时间较短,被救济者在救济粮吃完后,重新加入断炊行列;再者水灾发生时,受灾较轻的家庭可能还有部分余粮,初期统计中未被计入断炊行列,但随时间延续,余粮逐渐消耗完毕,在没有粮食补充的情况下这些人会成为新的断炊者。

为阻止灾情反复与蔓延,9月6日阜阳专区生产救灾指挥部拨给临泉阻击灾情急救款7.2万元,并要求县里将这笔款分两批下发(即表一中的第三、四批次)。第一批9月11日分配到区,9月20日左右全部发到灾民手中;第二批于9月21日拨付到区,9月底发到灾民手中。有了这两批救济款,县里估计可解决断炊人口12天的口粮,标准是每人每天一斤粗粮。不过,事实上粗粮很难买到,因为“这一段供应全系细粮”②临泉县生救指挥部:《临泉县关于发放救济工作的总结报告》(1954年9月29日),临档142-1-9。。由于当时1斤粗粮的价格是0.08元③临泉县生救指挥部:《临泉县1954年生产救灾工作综合报告》(1955年1月17日),临档142-1-9。,细粮0.12元④临泉县委:《几个材料的汇报》(1953年5月14日),临档3-1-50。,县委在核发救济款时,便以粗、细粮均价0.1元发放。显而易见,如灾民凭此救济款购买粗粮,自然可起到县委预想中的救济效果。但现实情形是他们只能去买高于均价的细粮,这就使救济款的作用打了折扣。有一点可能使人疑惑:县里既以粗、细粮均价核发救济款,也强调供应标准是每天粗粮一斤,缘何又无粗粮可供呢?原来地委的一纸命令曾将全县粗粮尽数调走,“对目前各县所存之杂粮应全部调往颍、凤两县,以支援重灾区口粮供应”⑤阜阳地委:《关于灾后粮食供应情况和今后三个月的供应打算的报告》(1954年9月18日),临档3-2-47。。如此,按照粗粮标准供应的临泉灾民,只能无奈地改变口味了。只是口味的提升要以救济款的过多消耗为代价,在这一粗一细的转换中,政府救济效果自是打了折扣,也无怪乎灾民们纷纷抱怨细粮太贵,吃不起了①阜阳地委:《关于灾后粮食供应情况和今后三个月的供应打算的报告》(1954年9月18日),临档3-2-47。。而就基层政府来说,一粗一细的转换也让其在救灾中的被动尽显无余。

即便没有粗细转换,在县委预计中,地委拨付的7.2万元救济款也难以解决全部断炊人口的粮食问题。按照地委要求,这笔款要维持到10月12日,不过此时距最早的秋收作物荞麦收获尚有八天时间。据此,县委9月底再度呈文地委要求继续支援粮食918341斤②临泉县生救指挥部:《临泉县关于发放救济工作的总结报告》(1954年9月29日),临档142-1-9。。不过,在各种救灾材料的梳理中,笔者并未发现地委对临泉请求的回应。目前发现五次六批救济款总数244200元,与县委1955年初的总结基本相符:“水灾后共五次247400元,共救济29058户,134882人,从而维护了灾民生命,支持了灾民生产”③临泉县生产救灾指挥部:《临泉县1954年生产救灾工作综合报告》(1955年1月17日),临档142-1-9。。由此来看,9月底的请求应未获批准。好在差额只有八天时间,县里或可采取降低标准的方式勉强维持。但在第二年更为严重的春荒中,一旦上级的支持不到位,基层政府的救济乏力便立时凸显。

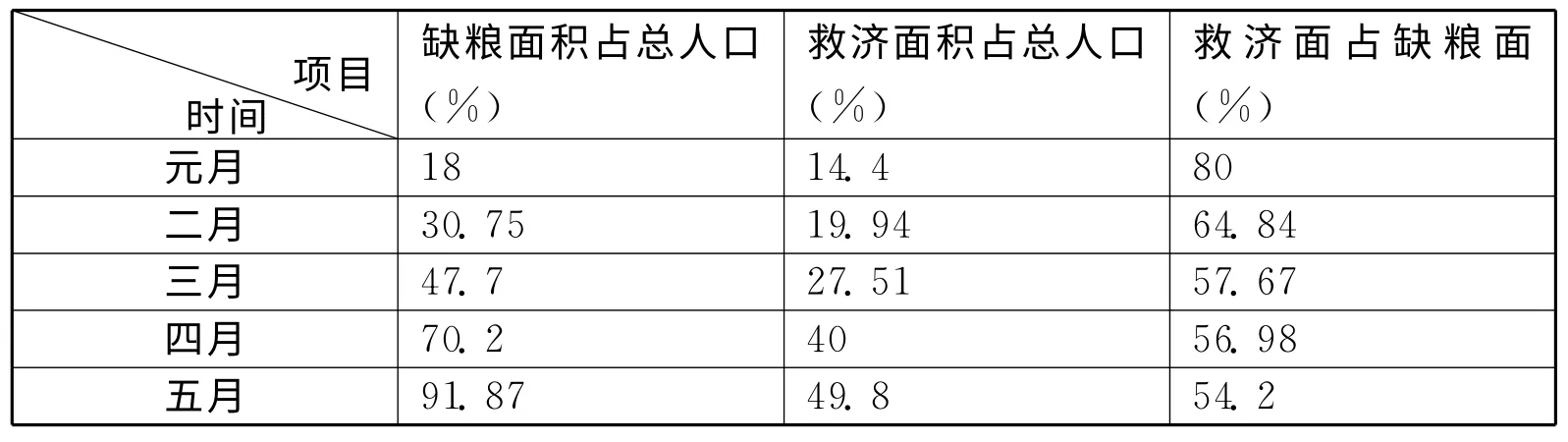

水灾引发的即时饥荒虽然严重,但断炊人口始终未超10万,尽管地委的救济款难以解决全部问题,也还相差不远。不过随着灾情的持续发酵,更大规模的春荒如期而至。1955年春,全县缺粮人口不断增加,5月份一度超过90%。“从缺粮面上看,元月份占总人口的18%,二月份占总人口30.75%,三月份占47.7%,四月份占70.2%,五月份占91.87%”。伴随粮食危机的加重,各种不安情绪散播开来,全县“逃荒的469户,1250人,讨小孩的16户16人。自杀(被救)5起。并发现了大批卖牲口,卖家具、农具现象”④临泉县生产救灾指挥部:《1955年半年来的生产救灾工作总结报告》(1955年5月20日),临档142-1-12。。在这更严重的春荒面前,政府救济尤其重要。

1955年1月8日,地委农工部拨付临泉口粮救济款5万元,另外单独拨付特重灾和重灾困难户救济款10703.99元⑤阜阳地委农工部:《关于拨发灾民口粮救济款的通知》(1955年1月8日),临档121-2-4。。照以往经验,此六万余元救济款主要用来解决元月的缺粮问题。从县里后来的救济总结看,元至五月共发了十次口粮救济,合计款1343600元。从救济面上看,元月份救济人口占总人口的14.4%,2月份占19.94%,3月份占27.51%,4月份占40%,5月份占49.8%⑥临泉县生产救灾指挥部:《1955年半年来的生产救灾工作总结报告》(1955年5月20日),临档142-1-12。。如将救济面与缺粮面相比,不难发现,县里的春荒救济始终未能照顾到全部缺粮人口。不同月份的具体差异,可透过表二反映出来。

由表二可见,元月的救济范围最大,救济面达到缺粮面的80%,其余各月救济面都只在缺粮面的五六成左右,且逐月下降。此种变化,既有灾情变化的因素,也与政府救灾物质的不断消耗有关。不过,地委农工部一则规定,可能更起到了决定性作用。规定说,“救济面在特重灾一般按照80%,重灾50%”①阜阳地委农工部:《关于拨发灾民口粮救济款的通知》(1955年1月8日),临档121-2-4。。与此对照,临泉五个月的实际救济情形基本符合要求。通过救济款的拨付来调控救济标准,是对基层救济实施过程的间接控制,此处对救济面的硬性要求可谓是直接干预。

表二:1955年元至五月缺粮面与救济面统计表

救济面与缺粮面的差异,表明地委救济面确定的依据并非县里的灾情统计,而是自己对县域灾情的判断,前述将临泉粗粮调往颍、凤亦也说明了这一点。从地委的角度看,下拨的救济款越少越好,救济面的控制则是必然的。但如此一来,县级政府的救灾压力便会上升,反复向地委求援已表明县里无救济能力,临泉每月的救济发放就是在地委救济款基础上进行的。以四五两月为例,“4月份口粮救济专区拨给38万元,县根据当时灾情与粮食库存情况发下35万元,全部发粮,分为二至三批发放。除城关、李老庄二区分为三批评议外,其他区均为一次评好,分批发放的。现在城关、李老庄二区也已评发下去。5月份专区拨给我县15万元,我们已拨下10万元,目前正在评发中。为增强灾民体质,还拨发1万元作为食盐救济。”②临泉县生救指挥部:《生救工作》(1955年4月29日),临档142-1-14。这说明,县里的救济资源基本靠地区提供。在地区对救济面严控之后,临泉的实际救济面也只能照此执行,此前统计的缺粮面已难以顾全。由于救济面本身并不依缺粮情况而定,因此地委核拨救济款伊始,就注定部分人会被排除在救济范围之外,县里所能做的只是确定哪些人可以跨入被救济的门槛。这一点,应是“自上而下”政府救济无法克服的矛盾。从地委的角度出发,50%的救济面已属不易,因为“生产自救”体制,决定了政府救济只能算辅助手段。由此来看,地委对救济面的严控,颇有倒逼基层积极开展“生产自救”的意味。那么,被各级政府寄予厚望的“生产自救”能否成为灾民渡荒的依靠呢?

二、“生产自救”:灾荒中的乡村应对

不断向地委索要救济粮款的临泉县委并非不了解“生产自救”原则。1954年水灾发生后,县里确实动员了干部群众开展生产救灾,截至8月30日,除低洼积水区域外,其他各区全部完成改、补种任务合计805324亩,秫茬复种411539亩,套种238394亩,开荒25506亩,已种13411亩①临泉县委:《县委关于排涝补种工作总结报告》(1954年8月30日),临档3-1-71。;1955年3月的一份救灾指示中,县委重申了中央的“生产自救、节约度荒、群众互助、并辅以必要的政府支持与救济”方针②临泉县委:《关于当前生产救灾工作的指示》(1955年3月2日),临档3-1-99。。由此可见,在生产自救上,县里的态度并不消极。不过来年春荒却表明,此前改、补种式的生产自救效果有限,并不能弥补水灾损失。

春荒来临时,县里虽如中央要求定下了生产自救方针,但可选择的生产手段已远不如水灾恢复时期那样多样,至少种上庄稼的土地无法再拿来生产,能开展的生产活动似乎只有依靠副业了。实际上,在早年的根据地时期,生产渡荒的主要手段即是副业。1948年的豫皖苏边区,在防灾备荒时就特别提到了副业生产的重要性,“通过贷款,组织群众,开展纺织运动,组织运输,制粉,打油,做鞋,编造席篓筐箕,可以挣出吃用”③河南省财政厅、省档案局编:《豫皖苏边区财经史料选编》(内部资料),1991年,第123页。。这种办法,在建国后进一步强化“生产自救”原则下,自然得以延续。事实上,即便没有灾荒,传统中国家庭经营的特点,也使副业成为农业生产的有力补充。从建国初期到1953年开始实行“过渡时期总路线”之前的短暂时期内,在实行家庭经营的临泉乡村,副业生产种类繁多。

1951年的宋集区农民代表会议上曾对当时的副业生产种类以及收入情况有过详述,据此可以窥见全县副业生产的大略情形。宋集的副业大致包括以下十余种:粮坊346座,干一个月每日推两套,每座每日能赚13斤粮,计共赚134940斤粮。油坊151座,每日打两槽,每座每天赚90斤饼,干一个月共赚407700斤饼(每斤饼1斤粮算)。糖坊7座,每天赚5斤,干两个月共赚2100斤。纸坊31座,每天赚5斤,干三个月共赚13950斤。豆腐坊43座,每天赚5斤粮养猪未算,干四个月共赚25800斤。轧车51架(小轧车未计算在内),每架每天轧300斤,即能赚200斤花籽,干两个月共赚612000斤花籽(以2折1计),赚粮306000斤。弹花车7个,每天弹50斤,每斤赚半斤粮,干两个月计赚10500斤。醋坊10个,每个每天赚5斤粮,干两个月赚3000斤粮。染坊19个,每个每天赚10斤粮,干两个月赚11400斤。编席1326人,一天编一领,每人每天赚3斤,干两个月赚238680斤。编筐篓774人,每天编一个,可赚3斤粮,编两个月,共赚139320斤。纺织3267人,每人每天赚半斤粮,以三个月计共赚粮163215斤。短途运输,现有1505人,再组织一倍到两倍。以5000人计算年前运输3次,每次每人赚40斤。共赚600000斤粮。小商贩1292人,每人每月赚30斤,到麦季7个月,共赚271320斤。短途运输,到麦季4个月搞4次运输,每次赚40斤粮,共赚64万斤④临泉县宋集区委:《宋集区农代会议报告》(1951年12月12日),临档3-2-20。。由上可见,建国初的乡村副业生产基本囊括了除农业之外的所有生产活动。虽然单项收入不算高,选择的多样性还是使其可以成为农民增收的有力途径。

在家庭经营条件下,副业的多样性可使农户据自身条件选择适当行业。如果1955年春的乡村副业生产也像此前那般灵活,辅之以政府的适当扶持,当可为灾民渡荒提供帮助。不过,1951年开启的农业合作化进程,虽然至1955年春尚处推进之中,但为了配合合作化,乡村副业生产已有了不少限制。诸如贩卖之类的商业即在受限之列,“经营商业不能够作为农业生产合作社的副业。农业生产合作社的买卖应通过供销合作社去进行。但从事物资的运输以获取力资而不是从事贩卖以谋取商业利润,则是可以允许的”①《建国以来重要文献选编》第4册,中央文献出版社1993年版,第669-670页。。当时的县委也认为,即便救灾名义下的副业生产,也应该有利于社会主义改造②临泉县生产救灾指挥部:《临泉县1954年生产救灾工作综合报告》(1955年1月17日),临档142-1-9。。除了类似限制,经营方式的变化也影响了农民副业生产的自主性。时至1954年,“生产自救”体制下的副业生产种类,与此前相比大为减少,只有榨油、运输、面粉加工、编织、捕捉、打劈柴、拾砖头等七种③临泉县生产救灾指挥部:《临泉县1954年生产救灾工作综合报告》(1955年1月17日),临档142-1-9。。与1951年的宋集相比,贩卖之类带有“资本主义色彩”的副业已不复存在。即使那些得以保留的副业生产,多数也要在互助组或合作社的组织下开展,农户的自主经营渐成历史。对土地等生产资料甚至劳动力都归集体支配的农民来说,就算自己仍有从事副业生产的愿望,恐也是有心无力了。

种类减少加之农民经营自主性的丧失,对副业生产的影响恐难避免。临泉县委1955年5月底的救灾工作总结,就指出春荒中的副业生产并不理想:“副业生产的缺点是开展不够全面,部分地区具体组织与帮助灾民解决困难做得不够,使副业生产形成自流,具体表现在对灾民缺乏生产资金的解决方面,由于贷款数额限制(副业生产贷款714万元),因而形成了部分群众虽愿意搞,但资金解决不了,终究仍开展不起来的现象”④临泉县委:《一九五五年元至五月份生产救灾工作总结报告》(1955年5月29日),临档3-1-99。。合作化对副业生产类别的限制,决定了“开展不够全面”情形的出现。剩余的可经营行业,往往又缺乏必要的资金支持。在这双重因素影响下,临泉乡村副业步履维艰。对此情形,年初时县里已相当烦恼:“在供、产、销方面的问题,县、区、乡都没有个底,而我县副业生产在明春的开展上,尚是个问题。”⑤临泉县生产救灾指挥部:《临泉县1954年生产救灾工作综合报告》(1955年1月17日),临档142-1-9。

虽然对以副业开展“生产自救”,各级心里“都没有个底”,但不断蔓延的荒情和有限的救济,还是迫使县里尽其所能推动副业生产。有关灾荒中临泉乡村副业开展情况,县生产救灾指挥部曾详细统计,具体见表三。

根据表三的统计,1954年冬天至来年5月,全县副业生产获利共计443761元,按杂粮0.08一斤的标准,副业生产可解决粮食5547013斤。此数既无法解决县生产救灾指挥部1954年11月初估的47053832斤缺粮数⑥临泉县生产救灾指挥部:《关于召开各区生救负责干部会议的总结报告》(1954年11月14日),临档142-1-9。,更与12月再估的103379045斤缺粮数相去甚远⑦临泉县生产救灾指挥部:《临泉县今冬明春生产救灾工作计划》(1954年12月),临档142-1-7。。即便按照11月的缺粮数,副业生产解决的粮食也仅占全部缺粮数的11.78%。这一比例显然不能使其成为灾民渡荒的主要依赖。

表三:1954年冬至1955年5月份副业生产开展情况 单位:元

副业生产成效有限,但乡村的自救渠道不止此途。历史上,“每当大荒之时,饥饿难当的农民‘始则采摘树叶掺杂粗粮以为食,继则剥掘草根树皮和米比糠以为生’,几乎是一条铁律”①夏明方:《民国时期自然灾害与乡村社会》,中华书局2000年版,第121页。。既是“铁律”,已将“乡村自救”视作灾荒缓解主要方式的新政府自不会弃之不用。早在1954年12月制定生产救灾计划时,县生产救灾指挥部就强调要动员灾民尽一切可能采集代食品:“搜集一切可吃的代食品,收一切可收的干菜全部收晒起来,每人40斤,全县可收干菜33609880斤,2斤折1斤粮,可折粮食16804940斤。春天挖野菜,每人挖5斤,共挖4201235斤,每2斤折1斤,可折粮食2100617斤”②临泉县生救指挥部:《临泉县今冬明春生产救灾工作计划》(1954年12月),临档142-1-7。。由“2斤折1斤”的折粮率来看,县里对代食品的作用还是相当看重的。根据这份计划,仅代食品一项即可折粮18905557斤,是此前副业生产折粮数的3倍多。若以上计划真能实现,代食品确可在渡荒中发挥关键作用。

不过县里的12月计划显然过于理想,二折一的折粮率明显夸大了代食品的作用。次年春荒来临之时,县里也发现代食品不可寄望太高。至4月时,遂将野菜与代食品的折粮率作了调整,其中野菜改为十斤折一斤,代食品则是五斤折一斤。新标准下,按照县委的理想估计,四五两月野菜与代食品两项可解决粮食1566642斤,占两月缺粮数17012955斤的9.2%③临泉县委:《县委对四、五月份生产救灾工作计划》(1955年4月1日),临档142-1-14。。但上述计划,也还是高估了野菜与代食品的作用。生产救灾指挥部的一份当年春季野菜与代食品采集情况统计表显示,实际采集量并未达至县委的预计数。以2-4月这三个月为例,“二至三月份共有108549人参加挖野菜,挖野菜735588斤;四月份135505人挖野菜,挖菜2258661斤,二至三月份采集代食品90750人,采集443672斤,四月份采集代食品166729人,采集2096055斤”④临泉县生救指挥部:《临泉县1955年春季种菜、挖野菜、采代食品情况统计表》(1955年),临档142-1-15。。照新标准计算,二三月份野菜合计折粮73558斤,代食品折粮18150斤;4月份野菜折粮225866斤,代食品折粮419211斤。而按照县委的预定计划,四五两月的合计折粮数应在1566642斤,但实际上2—4月这三个月的野菜与代食品折粮相加仅为736785斤,只是预计两月折粮数的47.03%。即便5月折粮数照4月实际所得计算,两月实际折粮也仅能达到1290154斤,只占两月估计缺粮数的7.58%。如与前述副业生产11.78%的贡献相比,野菜与代食品7.58%的贡献更使其无法成为灾民渡荒的主要依赖,即便二者相加,所能解决的缺粮面亦不超过20%。由此来看,尽管“生产自救”在建国伊始即被定为救灾基本方针,但在具体救灾实践中,乡村“自救”的能力实在有限。在此情形下,原本作为辅助手段的政府救济,就很自然地成为灾民渡荒的主要依靠。

在1955年的春荒救济中,政府的主导性作用显而易见。此处可结合2至4月这三个月的实际救济情形来具体分析。其中2月份政府发放口粮救济25.3万元,3月发放36.79万元①临泉县生救指挥部:《临泉县水灾后1954年7月至1955年5月份灾民口粮救济下拨数字统计表》(1955年),临档142-1-15。,4月发放35.97万元②临泉县生救指挥部:《临泉县水灾后1954年7月至1955年5月份灾民口粮救济下拨数字统计表》(1955年),临档142-1-15。。如以0.08元的价格,三个月的救济款合计可买粮1225.75万斤;而据表三,这三个月的副业生产获利总数为280881元,共计可买粮3511012斤;再加上三个月野菜与代食品折粮736785斤,那么三个月实际得粮数为16505297斤,这基本可以视为三个月政府救济与灾民自救之汇总。在这所有救济中,政府直接救济解决的粮食占到了总数的74.26%,可归入生产自救范畴的副业与野菜和代食品的贡献仅为四分之一左右。这也进一步说明,虽然政策文本中的救灾方针是“生产自救”为主,但在实际操作层面,政府救济仍然发挥了关键作用,政策与实践间的张力由此而显。

三、实践的背离:“生产自救”体制的内在紧张

政府救济与生产自救在1954年临泉灾荒缓解中的作用反差,昭示了实践对体制的背离。这种现象,固然有实践操作层面的因素,但主要还是“生产自救”的体制安排与建国初的社会政治形势存在着内在紧张。这一紧张既存在于单纯的政府救济中,更表现于政府救济与乡村自救的效果反差中。就政府救济来看,理想救济效果的实现首先需要准确的灾情勘定,在此过程中,位居灾害第一线的基层政府最具发言权。相比于地委的判断,县委对全县缺粮情况的分析应更接近实情。但在具体救济过程中,更了解灾情的基层却无法核定救济范围,此可谓第一层次的内在紧张。因为无论灾害的救助逻辑还是“自救”的体制特点,都需要基层社会的积极配合。理想的过程应是基层提供灾情认定,上级在核准的基础上拨发救济。但在1954年临泉水灾的政府救济中,基层政府完全是被动的,他们的灾情陈述并未成为上级救济的依据,相反,在救济之前,有关救济面的硬性规定就出台了。

对不同层级的政府而言,他们的自主与被动都只能是一个相对的界定。即使地委对救济面有规定,也不表明他们在救灾中的完全自主。在地委规定之前,省委曾经给出了一个更低的救济标准。1954年9月初,安徽省委的一份生产救灾指示规定,“为了预防发放不当的现象,各地对救济面应作适当控制,在淮北重灾区(如凤台等县),救济面暂控制在10%到25%以内,在沿江暂控制在15%到35%以内,但这只是一个大概的规定,各地应根据情况灵活掌握,因各地受灾情况各有不同,救济面大小还不能一样,但如果需要超过以上控制数者,须于事先报省批准。”①安徽省委:《省委关于生救工作的指示》(1954年9月3日),临档3-2-47。虽然省委强调各地可视实际情况对标准进行调整,但也指出调整“须于事先报省批准”。从省里来看,救济面的严控是为了防止发放不当所致的浪费现象。但此规定颁布于水灾发生之时,灾害的后续影响并未显现,或许正是考虑到灾情蔓延的可能,省委方给各地留出了调整空间。阜阳地委给出的救济面虽未能充分照顾县里的灾情统计,却已比省委规定有了较大突破,只是地委的救济面规定,再未给县里留出调整空间。

实际上,即便地委给各县留出空间,县级政府恐也无力再作调整。因为与自主性的层级弱化相似,逐级而下的政府掌握的救灾资源亦呈减少之势。面对地委规定的救济面与实际缺粮面之间的巨大差额,临泉县委能做的并非自主调整救济面,而是只能向上请求增拨粮食。尽管未见地委的回应,但也足以说明救灾资源匮乏的基层政府更少自主性,其所能做的唯有过程控制了。

既有救济面的严控,又有救济资源的限制,基层政府的救济过程只能慎之又慎。为了贯彻地委的救济面规定,临泉就要求干部在评发救济过程中要严格控制户数:“崔老家乡重点组对发放救济上,首先进行了三访问(即灾民现存粮,灾民的财产,灾民的副业生产)与三对照(党团积极分子、村组干部、可靠断炊户),摸清底子后,召开群众会进行三交(交方针政策、交任务、交控制户数),然后以互助组为单位进行讨论,这种办法经试验一般干群反映良好。对灾情进行了定案,领导上清理了头脑。”②临泉县生救指挥部:《关于召开各区生救负责干部会议的总结报告》(1954年11月14日),临档142-1-9。“控制户数”显然是为了贯彻地委的救济面规定。但如此一来,受制于救济面与缺粮面的差距,势必导致部分缺粮户被排除在救济之外。“发放粮食中摸底不清,对可救可不救的精神掌握不够。城关吴庄寨乡于王庄李文之10口人,群众评他为供应户(实际是个救济户),数天未吃到粮,只吃红芋叶子还是借来的,10口人有4人已面黄肌瘦,自己种2分多蒜苗子已吃了一大半。黄岭、同城比此更为严重”③临泉县委:《对坚决贯彻执行地委对目前生产救灾工作的紧急指示的措施》(1955年4月28日),临档3-1-99。。县委将李文之的遗漏归结为干部的“摸底不清”,“对可救可不救的精神掌握不够”,但若考虑到县委对户数控制的要求,那么李文之的遭遇当非完全主观之故,而且,将其由救济户评为供应户,已表明基层干部对其困难并非完全无视,只是他们同样受制于救济面的约束。也正因救济面与实际缺粮面的反差,使那些被排除在救济范围之外的灾民感到了生活的无望,以致因救济评发和粮食缺供而自杀。地委农工部1955年5月底的救灾总结透露,二至四月全区就有七人因供应问题自杀,八人因评发救济不当自杀①阜阳地委农工部:《春季生救工作总结与夏荒打算》(1955年5月31日),临档121-2-4。。

一面是上级对救济资源的严格控制,一面是现实中不断蔓延的灾情,1954年的临泉水灾救济中,县里的夹缝状态颇为形象。在夹缝中如何拿捏“救”与“不救”的分寸,着实考验着基层政府的智慧。1955年4月临泉县委在一份关于粮食工作的意见中,将此两难情境表达得淋漓尽致:“首先在现有情况下要巩固下去,不能再向上要粮了!肯定不能超过控制数,但也不能压得太小,必须正确掌握每日控制数。要求是:合理供应,半斤粮是较合理的,但也不是一致的(可适当调整增减),保证不能有饿死和自杀现象。”②临泉县委:《县委对目前生产、粮食供应情况和必须做好的几项工作意见》(1955年4月14日),临档3-1-86。既要供应量不超过控制数,又要保证不出现饿死和自杀现象,两者的平衡并非易事。在县委看来,具体做法就是半斤粮的合理供应,但同时又指出可以适当增减。政策的伸缩性固然可以增加基层的自主性,但也给他们的具体操作增加了难度。超过指标不被允许,而一旦减少指标控制过严,同样会受责备。地委农工部的春荒生救总结,就对各地的救济迟缓提出过批评,“在粮食供应紧张时,救济工作迟缓,有很大一部分地区将必要的、非支持不可的,不分地区、不分对象的普遍都等到粮食供应调整后才进行发放,该先进行急救的未急救,可以提前发放的未提前”③阜阳地委农工部:《春季生救工作总结与夏荒打算》(1955年5月31日),临档121-2-4。。农工部的责难显然未考虑到上级政府对救济面与救济资源的严格控制,更忽略了在实际救济过程中,无论基层政府还是基层干部,他们的可操作空间实在有限。

如果说政府救济中存在的问题尚不能充分显示“生产自救”体制的内在矛盾,那么乡村自救的无效,则足以说明体制与实践的背离。在“生产自救”的体制要求下,灾荒应对的主要方式当是基层自救,然后“辅之以必要的政府救济”,然而1954年的临泉救灾表明,所谓的“生产自救”只能是一纸虚言,灾荒的最终缓解还要仰赖政府的直接救济。政府救济由辅助到为主的转变,根源在于“生产自救”的体制安排并未顾及到乡村社会体制的整体变化。建国初对乡村社会的改造,基本倾向是强化国家对乡村的控制。尤其是在集体化与统购统销的双重作用下,不仅作为乡村社会最主要资源的农产品,而且连同副业及其产品亦被政府垄断了④阜阳地委农工部:《春季生救工作总结与夏荒打算》(1955年5月31日),临档121-2-4。参见徐勇《论农产品的国家性建构及其成效》,载《中共党史研究》2008年第1期。。前述集体化前后的副业生产变化,也直观地表明集体化体制的确立弱化了乡村社会的灾荒自救能力。因此,无论是在政府救济的内部,还是在政府救济与生产自救两种手段之间,建国初期的新型救灾制度都存在着一个体制与实践背离的问题。