非冲洗单孔钻颅引流术治疗慢性硬膜下血肿60例临床分析

2013-01-26徐斌初贾若飞徐立新阙思伟冷海冰

徐斌初 贾若飞 徐立新 阙思伟 冷海冰

常德市第一人民医院,湖南常德 415003

慢性硬膜下血肿是指发生颅脑外伤后形成硬膜下血肿,是常见的神经外科疾病。该病变可见于各年龄段人群,尤其好发于老年和小儿患者,治疗以手术为主,多选钻孔闭式引流术,按钻孔数量分为单孔钻孔和双孔钻孔,按引流方式分为冲洗式和非冲洗式钻颅引流术,但冲洗单孔钻颅引流术和双孔钻孔引流术复发率高,并发症多,该院自2008年 1月—2012年4月,在局麻+监护下,利用改良非冲洗单孔钻颅引流术治疗慢性硬膜下血肿60例,探讨非冲洗单孔钻颅引流术治疗慢性硬膜下血肿的效果,取得了良好的疗效,现报道如下。

1 资料与方法

1.1 一般资料

选择该院收治慢性硬膜下血肿患者60例,其中男45例,女15例;年龄11~84岁,平均45.8岁;按血肿位置分为颞顶部20例;额颞者10例;额颞顶者30例;影像学检查显示:经CT或MRI检查,单侧血肿 50例,双侧血肿10例;血肿量80~220 mL,平均为105.5 mL;CT检查见低密度血肿15例,等密度血肿41例,混杂密度血肿4例;最厚处血肿厚度6~11 mm,平均为8.9 mm。

1.2 治疗方法

在局麻+监护下,对硬膜下血肿患者采用非冲洗单孔钻颅引流术,24 h内复查,根据临床表现及CT检查结果给以经引流管行尿激酶注入溶血,并根据引流液情况及CT复查结果拔除引流管。具体操作如下:

根据术前CT,选择穿刺点一般是血肿最厚处(90%以上的患者为顶结节附近),并协助患者调整体位(若穿刺点为顶结节处通常取正侧卧位),使穿刺点位于最高点,予以固定、备皮、消毒,2%利多卡因进行局部麻醉成功后,逐层切开头皮,直至骨膜,用消毒的乳突撑开器向两侧撑开切口,用直径0.8 mm手摇钻钻孔,血肿位于颞顶及额颞顶部者,常在顶结节附近钻孔;血肿位于额颞者,在额部钻孔;当钻开颅骨后,骨蜡止血,双极烧灼硬膜,确认无出血后,尖刀“十”字形挑开硬脑膜及血肿外膜,并用弯钳撑开,切口直径控制在5 mm,可见陈旧黑褐色血液溢出,取10号或12号(内径2~4 mm)无菌软导管经生理盐水润湿后,置入血肿腔,一般进入5 cm,进管过程给以生理盐水缓慢注入,避免进入脑组织中,根据血肿形态决定引流管进入方向,确认引流通畅后,外接闭式无菌引流袋,无菌敷料包扎,用2 mm×2 mm医用无菌明胶海绵堵塞颅孔,分层缝合头皮,固定引流管。术后取头低仰卧位,严禁使用脱水剂,应用神经功能恢复剂,多饮水及输注生理盐水,加强功能锻炼,增加颅压,增加分泌脑脊液,促进脑组织复张。并根据头CT复查结果,决定是否使用尿激酶溶血,一般患者经尿激酶注入4~6次后,引流液基本清亮,再次行头CT复查,确认硬膜下液体消失或者为少量低密度影时,拔除引流管,无菌敷料包覆[1]。

复查时注意引流管位置、血肿变化,不满意可适当调整引流管深度,缓慢引流;观察引流液颜色和质地,如果引流液为鲜红色新鲜出血,应立即CT复查,以防为急性颅内血肿并发症,及时处理;术后24 h内CT复查,示情况拔除引流管或行尿激酶注入溶血[2]。

1.3 监测要点

在术前对神经功能恢复进行综合评分,出院时再次评分;手术治疗后随访6个月,术后1月及术后6月进行CT复查,观察血肿复发情况;血肿较术后出院时直径扩大并引起中线移位者确定为复发;观察手术并发症发作情况,一般在术后24 h内复查CT,或者根据患者神志、引流情况随时复查CT,出现硬膜下积液、气颅、急性颅内血肿、低颅压等手术并发症,须急诊处理者,立即处理[3]。

1.4 疗效标准

优秀:患者经手术治疗后,血肿消失,意识清醒,全身症状正常;良好:患者经手术治疗后,血肿减小,意识尚佳,全身症状稳定;中等:患者经手术治疗后,血肿有缓解,意识未完全恢复,全身症状有改善;差:患者经手术治疗后,血肿不见减少或有新的出血迹象,有复发迹象,意识不清,全身症状不佳。总有效率=优秀率+良好率+中等率。

1.5 统计方法

所有数据都经过SPSS17.0统计分析软件进行处理。计数资料进行χ2检验。

2 结果

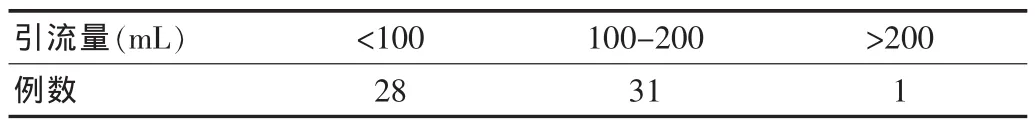

2.1 术中引流量统计表

表1 术中引流量统计表

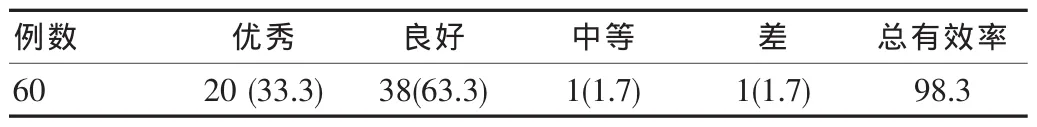

2.2 患者疗效统计表

患者引流量80~220 mL,平均为100.5 mL;手术及术后6个月随访,60例患者59例血肿消失或缩小,中线恢复,无相关并发症,有1例复发,总有效率98.3%,疗效满意。见表2。

表2 患者疗效统计

3 讨论

慢性硬膜下血肿患者90%以上有头部外伤史,受损伤当时常无明显症状,容易忽视。在3周~2月后逐渐表现出临床症状,如头晕头痛、肢体乏力、恶心、视物不清、失语、偏瘫、口角歪斜、听力减退、平衡感消失、大小便失禁、昏迷,严重者可出现脑疝,据有关研究病理机制为硬脑膜与蛛网膜之间连续的细胞层界面细胞层脆弱,遭受突然的外力伤害时,被破坏处形成实质性腔隙,并且脑脊液、血液或组织液不断渗出,存积,脑组织因为渗液存积,反压力低,造成脑萎缩,促进发生CSDH。而血肿外膜为大毛细血管,弹性差,脆性高,压力下出现多灶反复出血,导致硬脑膜边界细胞增生形成新膜,两种形成恶性循环,导致高渗血肿液不断降解,纤维蛋白增多,纤溶系统亢进。所以老年人只要头部损伤,即使较轻微,也应及时、定期复查,损伤后月余出现头痛、头晕等及时就诊,慢性硬膜下血肿不能自行吸收,一旦确诊,应尽早手术[4]。

术后复发血肿的原因如下:腔内血凝块未完全冲净,术后堵塞致引流不畅;脑实质包膜厚,弹性差,不能完全恢复,留有死腔;手术中误伤血肿包膜造成再出血;术后不使用脱水剂,多补充钠盐液,可加强脑组织复位。

局部麻醉进行引流管一次直达血肿,注意避开大血管和大脑皮层重要功能区,固定紧密不摆动,定深准确,创伤小,且引流通道密封性好,不易感染。无需搬动患者。尿激酶有助于减少再发慢性硬膜下血肿。严格无菌操作,置管时,不抽吸,不冲洗,减少手术时间,并大大降低气颅的发生率,该组患者有个别者出现少量颅内积气,但均无中线移位,一般3~5 d均能自行吸收。因该方法手术时间短,局麻下可较好完成,对于高龄,合并心肺疾患不能耐受全麻患者具有非常重要意义,并可为广大农村患者节约大量全麻费用,但对于不能配合者或者血肿量很大,引起神志改变者,不推荐使用局部麻醉。术后患者取头低位,利用重力作用促进脑组织复张,充分引流血肿,预防血肿复发。

颅骨钻孔时勿过猛用力,妥善骨缘及硬脑膜上止血,缓慢减压,以免出现新鲜血肿,进管时动作温柔,并持续缓慢低压注入生理盐水,避免进入脑组织中。该组患者无迟发血肿患者。手术过程中不冲洗,硬膜小切口上电凝烧灼即置入引流管,连接引流袋,缝合头皮,整个过程血肿在相对封闭的管腔内,大大减少了空气进入颅内可能,减少了气颅的发生率;手术过程中不冲洗、不搔刮,控制引流速度,避免颅内压波动造成出血。将事先估计好置入深度并作好标记的引流管,在切开硬膜后直接置入并直接向血肿后极插入,确定引流通畅后不再加深置管,有效地避免了颅孔小,引流管插入不便改变方向,引流管插入脑组织,致脑组织机械损伤挫裂伤的发生[5]。

综上所述,非冲洗单孔钻颅引流术治疗慢性硬膜下血肿,疗效确切,并发症少,复发率低,手术时间短,费用低,值得推广。

[1]王建会.改良单孔钻颅引流术治疗慢性硬膜下血肿30例[J].山东医药,2011,51(26):22-23.

[2]壬军,畅朝阳,李瑞.低位钻孔和高低位置管冲洗引流术治疗,慢性硬膜下血肿临床分析[J].中西医结合心脑血管杂志,2011,9(12):1521-1523.

[3]张晶,刘藏,侯瑞光.微创钻孔引流术治疗慢性硬膜下血肿[J].中华医学杂志,2012,92(3):203-206.

[4]舒凯,韩林,李炎稳,等.改良单孔引流治疗老年慢性硬膜下血肿[J].中西医综合临床,2006,22(4)339-344.

[5]李军,刘万山,郭世文.单孔钻颅引流术治疗慢性硬膜下血肿80例临床分析[J].中华神经外科疾病研究杂志,2007,6(5):463-467.