原始语言中的意义问题①

2013-01-14布伦尼斯洛马林诺夫斯基

布伦尼斯洛·马林诺夫斯基

MALINOWSKI Bronislaw(伦敦大学已故人类学教授)

(Late Professor of Anthropology, University of London)

赵肖为1(译),黄 涛2(译), 胡明扬 3(校)

ZHAO Xiaowei1 (transl), HUANG Tao2 (transl), HU Mingyang 3 (rev)

(1.生命与环境科学学院,2.人文学院,温州大学,浙江温州 325035;3.中国人民大学文学院,北京 100872)

(1. College of Life and Environmental Science, 2. College of Humanities, Wenzhou University, Wenzhou, China 325035; 3. School of Liberal Arts,Renmin University of China, Beijing 100872)

一、需要如同Ogden和Richards在本书②译注: 即《意义的意义》. 下同.所呈献的关于符号使用(Symbolism)和意义的科学,民族志学者处理原始语言时所遇到的困难例证了这种需要。

二、分析一段野蛮人的话语,揭示关于意义的复杂问题,这些问题将纯粹的语言学引向关于文化和社会心理学的研究,这种语言学和民族志学相结合的研究需要本书所抽丝剥茧娓娓道出的符号理论的指导。

三、提出“情景语境(Context of Situation)”的概念。展现在研究死的铭文的语言学家之前和不得不处理只存在于现实话语的原始的活语言的民族志学者之前的语言学观点的差别。研究活的对象比研究其死的遗存更具启发性。作者③译注: 即《意义的意义》的作者Ogden先生和Richards先生. 下同.的“符号-情境(Sign-Situation)”对应于本文提出的“情景语境”。

四、语言,就其原始功能而言,被认为“行动方式”而非“思想的对应符号”。分析野蛮人复杂的言语-情境(Speech-Situation)。言语的基本原始用法:行动中的言语、单词的仪式处理、叙述、“寒暄交谈”(社交中的言语)。

五、原始语言中的意义问题。意义由统觉理智性地而非原始性地形成。关于善于表达、富有意义而与情境(Situation)关联的早期不清晰声音-反应(Sound-Reaction)中的意义的生物学观点。清晰言语早期阶段的意义。单词源自其实用主义效率的意义。关于单词的巫术性观点的起源。对于Ogden和Richards关于意义和定义的观点的民族志学证明和传承性证明。

六、语法结构问题。何处寻找语法范畴的原型。丢弃“逻辑”解释和“纯语法”解释。对应于语言结构范畴的实范畴存在于原始人的实用主义观点。以名词和其它词类的本质进行例证。

一

语言,就其发达的文学功能和科学功能而言,是思想和思想交流的工具。恰当地使用这一工具的艺术是语言研究最显著的目的。修辞、语法和逻辑过去一直、现在仍然以艺术之名被讲授,主要从实用规范的角度被研究。制定规则、检验其效度和获得完美文体无疑是重要而综合的研究目的,尤其当语言随着思想和文化的进步而成长、成熟,而且在一定意义上甚至引领着这种进步。

然而,所有依靠知识而非灵感的艺术最终必将转变为科学研究。毫无疑问,无论从哪个方面考虑,我们必须接受语言的科学理论。事实上,一段时间以来,我们与语言艺术一起,主要从心理学角度,已经试图提出和解决许多关于语言学形式和意义的纯理论问题。介绍 W. von Humboldt、Lazarus 和 Steinthal、Whitney、Max Muller、Misteli、Sweet、Wundt、Paul、Finck、Rozwadowski、Wegener、Oertel、Marty、Jespenren以及其他名字足以说明语言科学既不新颖也不琐细,在他们的所有著作中,除了形式语法问题之外,还有对于涉及意义的心理过程进行分析的尝试。但是,我们关于心理学和心理学方法的知识不断丰富,最近几年的积累尤为神速。其它现代人文科学(首先是社会学和人类学)帮助我们更深刻地理解人类的本质和文化,从而奉出它们对这一共同问题的贡献,因为语言问题确实是所有人文研究最重要而中心的主题。因此,语言科学总是接收新材料的贡献,接受新方法的刺激。新近因而接受的最重要的促进来自 Bertrand Russell先生和Whitehead博士才华横溢的成果,他们在剑桥从事关于符号和数学数据的哲学研究。

Ogden先生和Richards先生在本书中将符号研究引入语言学领域,符号研究在语言学领域具有根本重要性。他们实际上建立起关于符号使用的新科学,它肯定能够产生对于批判形而上学和纯形式逻辑的某些错误非常有价值的判据(参阅第二、七、八和九章①译注: 指的是《意义之意义》中的章节. 下同.)。另一方面,这个理论不只具有哲学作用,对于处理言语在意义、语法、心理学和病理学等方面特殊的纯科学问题也具有实际重要性。更为奇异的是,Henry Head博士有可能全新诠释我们关于意义的概念的失语症研究,似乎发展出与本书所包含的理论相同的语义学理论②见《大脑(Brain)》中正文前面的文章, 作者在第十章中也有引用.;象形文字和埃及语语法最伟大的专家之一、正准备对这些方面进行新分析的A. H. Gardiner博士发表了一些关于意义的非凡论文,探求了Ogden先生和Richards先生所讨论的相同问题,并以一种如此有趣的方式予以解决,他们各自的结论于我而言似乎并非不一致③见Gardiner博士发表在《人(Man)》(1919年1月)和《英国心理学学报(British Journal of Psychology)》(1922年4月)的文章.;最后,我自己,因钻研巴布亚-美拉尼西亚的原始语言而卷进了普通语义学领域①参阅我关于“刻里威纳(Kiriwina)语言中的分类小品词(Classificatory Particle)”的论文[载于《东方研究学院快报(Bulletin of School of Oriental Studies)》第2卷]和《西太平洋上的航海者(Argonauts of the Western Pacific)》中关于“巫术中的单词——一些语言学资料”一章. 译注: 刻里威纳是特罗布里恩德群岛(Trobriand Islands)中最大的岛屿.。然而,当我有幸拜读本书的校样时惊喜地发现,本书所呈献的理论如此出奇完美地解答了我的所有问题,解决了我的困难;我欣喜地发现,我因研究原始语言所获得的结论在本质上别无二致。因此,当作者为我提供机会与他们的杰出理论一起陈述我的问题、概括我的尝试性答案时,我感到极其高兴,非常乐意地接受了这个机会,因为我希望彰显本书的理论对于诠释原始语言的诸多问题具有多么重要的作用。

许多独立的探索者(Ogden先生和Richards先生、Head博士、Gardiner博士与我自己)从确切具体但相当不同的问题出发,竟然基于心理学思考至少建构了相似的语义学理论,即便这些理论并非用相同的专业术语表述,也并非完全相同。这非常值得注意。

因此,我不得不说明,我自己作为一名研究原始心理、文化和语言的民族志学者如何卷进与本书的理论非常类似的一个语言学理论。我在只依靠当地语言对新几内亚东部一些美拉尼西亚部落进行民族志研究的过程中,收集了大量文本:巫术套语、民俗短语、口头故事、会话片断和资料提供人的陈述。在研究这些语言学材料的过程中,当我试图将我的文本翻译成英文、不经意间写出当地语言的词汇和语法时,遇到了根本性困难。我查询现存关于大洋洲语言的语法和词汇时,这些困难没有消除,反而更加严重了。这些著作的作者大都是传教士,他们为了便利其后继者完成任务的实用目的而采用经验法则进行写作,比如,他们记录词汇时可能对一个当地单词给出最接近于本意的英文形式。

但是,科学地翻译一个单词的目的不是给出其足以对付实际应用的粗略对等词,而是精确地阐明一个当地单词是否对应于一种至少部分存在于英语使用者的观念,或者它是否涵盖一个完整的外来概念。显然,这样的外来概念对于当地语言一定存在,而且数量巨大。所有描述当地社会秩序的单词,所有关于当地信仰、独特风俗、庆典礼节、巫术仪式的表达——所有此等单词在英语以及其它任何欧洲语言中肯定不存在。此等单词若要翻译成英文,无法给出其想象中的对等词(因为在现实中肯定找不到这个对等词),只能对当地社区的社会、文化和传统进行精确的民族志描述以解释每个单词的意义。

但是,还有一项影响更加深远尽管更加难以捉摸的困难:当地语言所采用的总体方式与我们自己的语言相异。原始语言的总体语法结构缺乏我们自己的语言所具有的精确和清晰,尽管它以某种特殊方式极端地表达出来。此外,某些几乎无法翻译成英文的小品词,给当地的措辞增添了特殊的风味。在句子结构方面,一种极度的简单遮掩着大量经常由音节中元音的位置和语境(Context)所体现的丰富表达。回头再看单个单词的意义、隐喻的使用、抽象和归纳的开始、与表达的极度具体性相关的含糊,所有这些特点困扰着任何进行简单而直接的翻译的努力。民族志学者不得不传达语言以及隐藏在其背后并由其表达的心理态度中这种深层而微妙的差别,而这引导我们越来越深入地探究关于意义的普通心理学问题。

二

总体描述困扰民族志学者进行田野调查的这些语言学困难必须采用具体的例子。想象你自己突然被置身于太平洋中的某珊瑚环礁上,周围坐着一圈当地人,你听他们交谈。让我们进一步假设身边有位理想的翻译,他尽可能逐词传达每一句话语的意义,让听者掌握所有听到的语言学信息。这样能让你理解他们的交谈或者即便只是其中的一句话语吗?肯定不能。

让我们看这样一个文本,这是从新几内亚东北部特罗布里恩德群岛当地人交谈中记录下来的一段真实话语。分析这个文本,我们可以相当清楚地理解,一个人仅靠语言学手段试图发掘一段话语的意义是多么地无助,而且我们也能够认识到,为了让这段话语变得有意义,除了词语的对应,还需要哪些另外的知识。

我用当地语言引用一段话语,在每一个单词下面给出其最接近的英文对等词。

Tasakaulo kaymatana yakida;

We run front-wood ourselves;

tawoulo ovanu; tasivila tagine

We paddle in place; we turn we see

soda; isakaulo ka’u’uya

companion ours; he runs rear-wood

oluvieki similaveta Pilolu

behind their sea-arm Pilolu

将这段话语逐词对译成英语,乍一听,好像是一则谜语或者一堆单词的无意义杂烩,肯定不是一段富有意义、表达清晰的话语。我们假设听者通晓当地人的语言但不熟悉其文化,而现在如果他要理解这段话语的大概意思,首先必须了解说话的情境,需要将话语置于当地文化的特定情景之中。所举例子引用的这段话语指涉这些当地人竞划着几艘独木舟远航海外从事贸易的一段情节。也因为他们在竞赛,所以这段话语具有感情色彩:它不仅是事实的陈述,而且是夸耀,是总体上极具特罗布里恩德文化特色、尤其典型地反映他们所进行的易货贸易仪式的自我颂扬。

只有预先介绍其特定情景,才有可能理解诸如 kaymatana(front-wood)和ka’u’uya(rear-wood)之类“表达夸耀和争胜的专门用语”的某些意思。用“木头(wood)”隐喻“独木舟(canoe)”可能引导我们进入语言心理学的另一个领域,但是现在,强调“领先的独木舟(front canoe)”和“殿后的独木舟(rear canoe)”对于为了他们自己而如此全神贯注于竞赛的人来说是重要用语已经足够了。一种特别的感情色彩被赋予到此等单词的意义之中,而这只有以他们在礼仪生活、贸易和事业中所表现的部落心理为背景才可理解。

另外,理解这一描绘领先的水手回望、感知他们落后在皮鲁鲁(Pilolu)海湾上的同伴的句子,需要专门讨论当地人的地理意识、他们将意象作为语言学工具和物主代词的一种特殊用法(their sea-arm Pilolu)。

上述一切显示了我们试图透彻地分析意义所进行广泛而复杂的思考。不是翻译,不是简单地用一个英文单词附注一个当地单词,我们面对着一个漫长而绝不简单的过程,这个过程描述习俗、社会心理和部落组织的广阔领域,这些领域对应于这个或那个用语。我们知道,语言学分析必然将我们引向关于民族志田野调查所涵盖的所有主题的研究。

当然,上述关于这些特殊用语(front-wood、rear-wood、their sea-arm Pilolu)的解释必定简短而概略。但是我有意选择一段对应于一套已经相当充分地描述过的习俗的话语,那段描述①见本文前面已经引用、1922年出版的《西太平洋上的航海者》.的读者能够完全理解所引用的文本,也能够领会现在的论证。

除了翻译单个单词所碰到的困难,直接引向描述民族志学(Descriptive Ethnography)的困难,还有更加排他性地与语言学问题相关、然而只有基于心理学分析才能得以解决的其它困难。因此有人提议,内包代词(Inclusive Pronoun)与外排代词(Exclusive Pronoun)之间大洋洲特有的区别,比起任何将自身限定于纯粹语法关系的区别,需要更深入的解说①见已故W. H. R. Rivers博士所致重要的主席发言[载于《皇家人类学学会学报(Journal of the Royal Anthropological Institute)》1922年1 – 6月第52卷第21页]和他的《美拉尼西亚社会的历史(History of Melanesian Society)》第2卷第486页.。另外,若要完全理解其重要性和意义性,简单地介绍我们的文本中一些明显关联的句子只是并列连接在一起这种奇怪方式是远远不够的。这两个特点非常著名,经常被讨论,尽管我认为还相当不透彻。

然而,原始语言具有某些几乎为语法学家所完全忽视但是能够揭秘野蛮人心理中非常有趣的问题的特性,我将用融合了语法学和词汇学、在上述引用的话语中已经充分例证的观点阐释之。

在高度发达的印欧语系中,单词的语法功能与词汇功能之间具有鲜明的区分。单词的词根意义能够与通过词态变化或其它一些语法限定手段所完成的意义修饰相分离,因此,我们将单词“run”的词根意义(快速的身体位移)与单词在给定的语境中所呈现的语法形式所表达的关于时间、时态、定指等的修饰区分开来。但是,在当地语言中,这种区分决非如此明晰,语法和词根意义各自发挥的功能经常以不同寻常的方式纠缠在一起。

美拉尼西亚语言中存在某些不甚清晰地表达时间、定指和次序关系的语法工具,这些工具用于动词的屈折变化。因实用目的而希望粗略使用此等语言的欧洲人所要做的最简单明了的事情是,在我们的语言中找出与那些美拉尼西亚形式最为接近的表达方式,然后以欧洲方式运用野蛮人形式。例如,特罗布里恩德语言(上述例子就来自这种语言)有一个副词性小品词“boge”,它置于修饰过的动词之前,不甚清晰地赋予这个动词或过去发生或一定发生的意义;而这个动词通过所前缀的人称代词的变化再进行修饰。因此,词根“ma(来,向这里移动)”若前缀以第三人称单数代词“i”变成“ima”,(大体)意思是“他来(he comes)”;前缀以修饰过的代词“ay”或者更具强调意味的“lay”,(大体)意思是“他来过(he came)”或“他来了(he has come)”;而“boge ayna②译注: 原文如此, 疑为“boge ayma”之误.”或“boge layma”大致可以翻译为“他已经来了(he has already come)”,小品词“boge”使它的意义更为确定。

但是,这种对等关系只是大略的,适用于某些诸如与当地人进行贸易、传教士布道和将基督教文献翻译成当地语言之类的实用目的。在我看来,如此翻译基督教文献毫无精确性可言。美拉尼西亚语言几乎所有的语法和翻译都是传教士为了实用目的而总结和完成的,其动词的语法修饰被简单地对等于印欧语系的时态。当我首次在田野调查中使用特罗布里恩德语言时完全没有意识到,如果只注意野蛮人语法的表象而不顾其本质,用传教士的方法使用当地语言的屈折变化,可能会掉入一些陷阱。

然而,我很快认识到这不是正确的,我是通过一次实际的错误认识到的,这次错误对我的田野调查稍有影响,并迫使我牺牲个人的舒适去理解当地语言中的屈折变化。有一次,我正潜心观察沿海渔民与内地菜农之间发生在特罗布里恩德群岛一个潟湖村庄里的一桩非常有趣的交易③这是一项蔬菜换鱼的仪式, 名叫“Wasi”. 见本文前面已经引用的《西太平洋上的航海者》第187 – 189页和第36张插页.。我不得不密切注意村里进行的准备工作,也不想错过独木舟到达海滩的时刻。我正忙着记录和拍摄棚屋间进行的活动,听见:“他们已经来了(they have come already)—— boge laymayse。”我抛下手头的事情疾奔大约四分之一英里冲到海滨,结果让我很失望也很羞愧,独木舟离岸还很远,正慢慢地篙撑过来!我就这样来得太早了大约十分钟,恰恰错过了村里的时机!

我需要花费一些时间和更好地总体掌握这门语言才能理解错误的本质并领会恰当地使用单词和形式以表达时间顺序的微妙之处。原来,意为“来、向这里移动”的词根“ma”没有我们的单词“arrive(到达)”所包含的意义,也没有任何语法限定来规定我们用“他们来了,他们到达了(they have come,they have arrived)”所确切表达的空间和时间。我在这个值得纪念的早上、在这个潟湖村庄所听到的“boge laymayse”,对于当地人意味着“他们已经正在向这里移动了(they have already been moving hither)”,而不是“他们已经来这里了(they have already come here)”。

为了规定我们用远过去时态(Past Definite Tense)所确切表达的空间和时间,当地人依靠某些具体而特殊的表达方式。因此,在所举的例子里,村民为了传达独木舟已经到达的事实,可能用上“抛锚”、“系泊”这些单词。“他们已经系泊了他们的独木舟(boge ayk otasi)”应该就是我从他们所说的“boge laymayse”中误解得到的意思。也就是说,在这种情况下,当地人采用不同的词根,而不是只用语法修饰。

回到我们的文本,我们还有另一个生动反映正在讨论的特征的例子。只有认识到单词“paddle(用桨划船)”在这里的功能不是描述船员正在做的事情而是表明他们马上就要到达目的地村庄,才能恰当地理解“we paddle in place”这一古怪的句子。正如上面所举的例子,我们的语言可以传达到达这一事实的单词“come(来)”的过去时态[“they have come(他们来了)”],对于当地人却有另一种意义而不得不用另一个表达这个意思的词根替代。所以,在这个例子中,当地词根“wa(向那里移动)”没能用于(近似的)远过去时态以传达“到达那里(arrive there)”的意义,而用一个表达划桨这个具体动作的特殊词根来表明领先的独木舟相对于别的独木舟的空间关系和时间关系。这种意象的由来显而易见。无论当地人何时靠近某个海外村庄的海岸,他们不得不收起风帆而划桨过去,因为即使离岸相当近了水还是太深、篙撑不到底。所以“to paddle”的意思是“到达海外村庄(to arrive at the overseas village)”。对于“we paddle in place”这个句子可能需要补充说明一下,剩下的两个单词“in”和“place”的意思大概只能意译为“靠近村庄(near the village)”。

凭藉如上所述的分析,这段或者任何其它野蛮人的话语变得可以理解了。既然这样,我们可以总括分析结果,将这段话语不受拘束地注释或意译为:

许多当地人坐在一起,其中一位刚从海外远航归来,他讲述这次航行,夸耀他的独木舟所取得的优胜。他告诉这帮听众,在横渡特罗布里恩德群岛与安弗利茨群岛(the Amphlletts)之间的皮鲁鲁海湾时,他的独木舟如何地领先于所有其它独木舟。快到目的地时,领先的水手回望远远落在后面的同伴,他们还在皮鲁鲁海湾上。

将这些用语串起来,至少可以大体理解这段话语,尽管准确地鉴识意义的隐晦和细节必须充分地了解当地的习俗和心理及其语言的一般结构。

也许几乎没有必要指出,我在本节所述的一切只不过用一个具体的例子解说了 Ogden和Richards在本书第一、三和四章所才华横溢地阐述的基本原理。我分析原始语言学文本所意欲解释清楚的是,语言在本质上源自一个民族的文化、部落生活和习俗的现实,只有坚持不懈地以对话的更广阔语境为参照才能理解之。Ogden和Richards通过第一章的图示、“符号-情境”的论述(第三章)和感知的分析(第四章)所阐释的理论涵盖和归纳了我的例子的所有细节。

三

再回到我们的当地话语。毋需特别强调,原始语言中任何单个单词的意义在很大程度上决定于其语境,为了显现其由所处语境向当地人传达的真实意义,必须意译单词“wood”、“paddle”和“place”。而同样明确的是,“我们到达(目的地)村庄附近(字面为:we paddle in place)”这一句子的意义只有置于整段话语的语境之中才能得以确定,而整段话语只有置于其“情景语境”之中才变得容易理解,如果我可以创造一个新术语,这个新术语一方面表明“语境”这一概念必须拓展,另一方面显示讲述言词时的“情境”决不会被认为与语言学表达不相干而遭到忽视。我们知道,语境这个概念若要充分发挥作用必须实质性地予以拓展。事实上,它必须挣脱只使用于语言学的束缚而扩展应用于分析语言讲述的一般条件。因此,我们从拓展了的语境这个概念出发,再一次获得上节的结果,即,研究生活环境不同于我们自己、拥有不同文化的民族所使用的任何语言,必须同研究他们的文化和他们的环境结合起来,才能得以开展。

但是,拓展了的“情景语境”这一概念所发挥的作用不仅限于此,它使研究死语言的语言学和研究活语言的语言学在范围和方法上的差别变得清晰。迄今为止,我们几乎所有的语言学研究所占有的材料都属于死语言,是书面文档,自然与任何“情景语境”相分离、隔绝。事实上,书面表达是为了独立性和自明性的目的而记录下来的。墓碑,上古律法或诫训的片段,圣书的一章或一句,或者举较现代的例子,希腊或拉丁哲学家、史学家或诗人的一段语录,无论其一还是所有,都是为了后人无需解说就能读懂的目的而撰写的,所以不得不将所有的信息包含在它们自己的范围之内。

举一个最清楚的例子,一本现代科学书籍,书的作者为每一位准备精读此书并且具备必要科学素养的读者而写,他努力在某些方面左右读者的思维。读者打开书的印刷文本,在作者的引导下,经历一系列过程——推理、思考、记忆、想象。书籍本身足以引导读者理解其意义,而且,我们可能很想隐喻地说,意义全都包含或承载在书籍里面。

但是,当我们从我们通常借助其书面记录进行思维的现代文明语言或者只残存于铭文的死语言转向从未有过文字、所有的材料只能依靠飞翔的言词口口相传的原始语言,应当能够立刻认识到,从“包含”在一段话语中的意义理解得到的意义是虚假而无用的。现实生活中讲述的语句从来不会与讲述语句时的情境相分离,因为人类的每一句话语都具有表达某一于此时于此境是实际的思想或感受的目的和功能,都具有表达某一要么为了共同行动、要么为了建立纯粹的社交关系、要么为了宣扬言者强烈的感受或激情而必须让另一个或另一群人知晓这种或那种理由的思想或感受的目的和功能。没有当时某一绝对必要的刺激,就不会有所讲述的话语。因此,话语和情境总是无法解脱地彼此纠缠在一起,情景语境对于言词的理解是必不可缺的。在文明语言的口语或书面语的现实之中,没有“语言学语境”的单词只是臆造的东西,本身没有任何意义。与之完全相同,在活的原始语言的口语的现实之中,话语脱离了“情景语境”也没有任何意义。

于是,我们可以确信,只研究死语言的遗存的语言学家的观点必然不同于没有铭文中僵化固定的资料可资利用而不得不依靠变化着的口语的鲜活现实的民族志学者的观点。前者必须根据传世的文献重构基本情境(即,一个昔日民族的文化),后者能够直接研究一种文化特有的状况和情境,并藉以理解其表述。现在,我断言,民族志学者的观点对于基础语言学概念的形成和语言发展过程的研究是相关而真实的,而语言学家的观点则是非真实而不相关的,因为处在发展原初阶段的语言只是像我们现在可见于野蛮人语言那样的口语的随意“总汇”,人类言语所有的基础和基本特征形成于民族志学者所专门研究的发展阶段而非语言学家的领域。按照我们的论证,依据死语言研究所获取的资料来定义意义、阐明语言基本的语法特征和词汇特征完全是荒谬不经的。而且几乎毫不夸张地说,语言学全部成果的99%源自关于死语言或者至多与任何情景语境完全隔绝的书面记录的研究。在接下来的几节中,我至少将论述,民族志学者的观点不仅能够得出通则而且能够得出确凿而具体的结论。

这里,我想再将刚刚得出的观点与Ogden先生和Richards先生的结果进行比较。在上面的写作中,为了回顾我的论证步骤,我使用了我自己在拜读本书之前所采用的专业术语。但是,这里如此强调的“情景语境”显然就是作者的“符号-情境”。他们的论点是,没有关于参照机制(Mechanism of Reference)的研究,不可能得出关于意义的理论。这是本书所有论证的基础,也是我以上推理的主旨。本书的开首几章证明,将意义理解为包含在单词或者话语之中的真实实体(Real Entity)是多么错误,第二章中令民族志学和历史学关注的资料和评注揭现了关于单词的错误观点所造成的种种错觉和谬误。据证,这种将单词理解为像灵魂盒装纳人或物的精神那样装纳其意义的真实存在的观点,从语言的原始巫术性用法衍生而来,又恰好发展为形而上学中最重要而有影响的系统。意义,单词的真实“本质”,因此修成柏拉图理念世界中的真实存在(Real Existence),而且成为中世纪唯实论者的、实际上存在的共相。总是基于错误分析其语义学功能的单词误用导致哲学中的所有本体论困境——从单词这个设想的容器中编织意义、发掘真理。

分析原始语言中的意义明朗地确证了Ogden先生和Richards先生的理论,因为清晰地认识语言学解释与关于语言所属文化的分析之间的密切关系令人信服地证明了不仅单词而且意义都没有独立而自主的存在。关于语言的民族志学观点验证了符号相对论(Symbolic Relativity)的原理。如此称呼这一理论,是因为它认为,单词必须只当作符号处理,符号参照心理学(Psychology of Symbolic Reference)必须作为所有语言科学的基础。由于“将要表达的事物(Thing-to-Be-Expressed)”的整个世界因文化水平而变化,因地理、社会和经济条件而变化,所以单词的意义必定永远不是通过被动地冥想这个单词而是参照给定的文化通过分析其功能所获得。每一个原始部落或野蛮部落以及每一种文明拥有它的意义世界,而这个民族的总体语言工具(词汇积累和语法类型)只有结合其精神需求才能加以分析。

作者在本书第三章中分析了符号参照心理学。它,连同第二章中收集的材料,是我所见过对于这个主题最令人满意的论述。我想说明,作者使用的“Context”与我在“Context of Situation”中使用的这个词可相容,但不同一。我在这里不能试图将我们各自的术语进行对应,应该允许读者通过这个小小的例子对符号相对论进行检测。

四

迄今,我主要研究关于意义的最简单问题,那些与单个单词的定义相关、与如何让欧洲读者深刻掌握陌生语言的词汇这一词汇学难题相关的问题。我们的分析的主要结果是,不详细了解语言使用者的文化,从而掌握翻译所必需的通用手段,就不可能翻译原始语言或者与我们自己的语言迥然相异的语言的单词。但是,对于一门语言的科学处理,尽管民族志学背景必不可缺,却决非充分,而关于意义的问题需要它自己的特别理论。我将秉持民族志学观点详察语言,运用我们的“情景语境”概念,以努力阐述,我们能够得到一项有用于原始语言学研究、总体上对于人类语言给出一些诠释的语义学理论纲要。

首先,让我们从我们的观点出发努力形成关于语言本质的看法。我相信,对语言学功能和意义本质缺少清晰而精确的认识一直是其它方面非常卓越的语言学理论建树相对匮乏的原因。作者面对这个基本问题的直接方式和他们解决问题的出色论证,乃是本书的永恒价值之所在。

关于上述引用的当地文本的研究已经表明,我们只有通过其情景语境才能充分理解一段话语。分析这一文本的语境,可以让我们隐约感受一群通过兴趣和雄心、情感诉求和情感应答的交互关系结合在一起的野蛮人,他们夸耀地提及:竞争激烈的贸易活动,排场盛大的海外远航,言者和听者因他们浸染于部落传统且他们自己一直来就是如同这个故事所描述那样的事件的参与者而熟知的情绪、雄心和理念的交织。我本来可以引用与这种情景语境关系更深切而直接的语言学例子,而不是讲述故事。

以一群当地人忙于基本生计(狩猎、渔捕、耕作)或者野蛮人部落宣泄其人类基本能量的那些活动(战争、游戏或运动、礼仪活动或诸如跳舞唱歌之类的艺术表演)之一时所说的语言为例。身处这种场景的参与者都在进行一项重大活动,都抱有明确的目的,都不得不遵循习俗和传统所确立的某些规则和谐地行动着。此时,言语是交流所必需的手段,是创造此刻的联系所不可或缺的工具,没有这种联系就不可能有统一的社会性行动。

现在,让我们详察传递于如此行动着的人们之间的谈话类型及其使用方式。首先,为了叙述具体化,让我们跟随一帮在珊瑚潟湖上侦察鱼群、试图用大网将它们圈禁、再驱入小网袋的渔民。我选择这个例子也是因为我自己熟悉这套程序①参阅笔者发表在《人》(1918年)的关于“特罗布里恩德群岛的渔捕和渔捕巫术”的文章.。

独木舟由专职好手篙撑着悄无声息地缓慢滑行,另一些熟悉湖底及其栖息的动植物的行家在细心观察鱼情,其中一位发现目标,发出惯常的信号(即,声音或言词)。有时候不得不说出满是描述潟湖水道和分片的专业用语的语句,而有时候鱼群就在近旁、很容易捕获则只需发出一声不太响的惯常叫喊。然后,整支船队按照例行的套路停住、布阵——每艘独木舟和独木舟上的每个人各司其职。但是,人们在行动的同时当然会时而发出声音以表达对于捕获的强烈欲望或对某些技术困难的不耐烦、收获的喜悦、失败的沮丧。此外,不时传来命令,用专业用语协调着众人的行为。整个集体遵循古老的部落传统,凭借长期实践所练就的娴熟,和谐地行动着。独木舟上的一些人向水里撒下罗网,另一些人跳入水中,趟水涉行,将鱼驱入网中,还有些人拿着小网袋站在边上准备捕鱼。好一幕充满着动作流的活跃场景!既然鱼在掌控之中,渔民大声说话,抒发他们的感受。由诸如“停下”、“放手”、“再换”、“拉网”之类的言词或者除非详细说明所用工具和行动模式否则完全无法翻译的专业表达所组成、简短生动的感叹句飞来飞去。

在如此的捕捞过程中使用的所有语言充满了专门用语、对周围情况的简要介绍、对情况变化的快捷表达——所有这些都基于参与者因个人经历而熟知的惯常行为类型,每一句话语在本质上都与情景语境结合在一起,与捕捞目的结合在一起,不管它简要说明鱼群动向,还是介绍周围情况,抑或抒发与行为不可分割的感受和激情,或者命令,或者协调行动。所有这些语言学材料的结构都无法解脱地与发出这些话语的活动过程结合在一起,并决定于这个过程,其词汇(用于他们特有技术作业的特殊单词的意义)至少从属于行动,这是因为,关于实际事务的专门语言,只有个人参与其中才能获得意义。切记,不是通过思考,而是通过行动。

如果采用渔捕之外的任何其它例子,我们也会得到相似的结果。研究生气勃勃地劳动时所使用的任何形式的言语,揭示了相同的语法特点和词汇特点:每一个单词的意义决定于实际经历,每一句话语的结构决定于说话时的即时情境。因此,研究与任何实际事务相关的语言学用法,得出这样的结论:原始形态的语言应该以人类活动为背景和作为具体事情中的人类行为方式进行考虑和研究。我们不得不认识到,语言对于原始而未开化的民族原本就从来不只是用作所思考的思想的镜子。我现在写下这些文字使用语言的方式,在纸莎草纸或石板上撰述著作的作者不得不使用语言的方式,只是语言的一项衍化程度极高的功能。发挥这项功能的语言变成思考的浓缩片段,变成事实或思想的记录,而它的原始用法是作为协调人类活动的一种联系,作为人类行为的一部分。它是行动方式,不是思考工具。

这些结论得自从事着在行动中发出话语的实际劳动的人们所使用的语言实例,可能受到如下异议的质疑:没有文字或任何语言学文本外在固定形式的原始民族肯定还有其它语言学用法。有人极力认为,原始民族的歌谣、谚语、神话和传说就已经采用固定的文本,而固定的文本在他们的典礼套语和巫术套语中出现得最多。面对这种言语用法,我们关于语言本质的结论还正确吗?当我们将注意力从行动中的言语转向自由叙述或纯粹社交中的语言用法时,当交谈的目标不是为了达到某种目的而几乎将言词交换作为本身的完结时,我们还能坚持我们的观点吗?

任何领会了我们关于行动中的言语的分析并与第二节中关于那些叙述文本的讨论进行比较的人都将确信,当前的结论也适用于叙述性言语。一群人讲述或讨论事情的时候,首先,现场各位各自的社会、智能和情感状况构成此刻的情境。在这种情境下,叙述通过言词的情感诉求创造出新的联结和情绪。在所引用的叙述中,一个人对着由几个访客和陌生人混成的听众夸耀,引发出骄傲或羞愧的感受、欢喜或妒忌的感受。总之,存在于原始社区的叙述性言语根本上是社会性行动的一种方式,而不仅仅是思想的思考。

叙述也间接地与某一所指涉的情境相关——在我们的文本中与竞争性航行相关。在这种关系中,叙述用词因听者先前的体验变得富有意义;它们的意义不以与行动中的言语相同的程度而以相同的方式决定于所指涉的情景语境。程度上的差异很重要;叙述性话语的功能有所变化,它只是间接地指涉行动,但是它获得意义的方式只能从行动中的言语的直接功能加以理解。用本书的专业术语进行表达:叙述的指示功能从属于其社会功能和情感功能。详见本书第十章。

自由、无目的地社交时所使用的语言另当别论。当许多人忙完一天的劳作之后围着篝火而坐,或者工间休息时闲聊,或者一边做着简单的手工活一边八卦着毫不相干的事情——显然,我们在这里碰到另一种使用语言的模式,碰到另一类言语功能。这时的语言并不决定于此刻所发生,甚至似乎被剥夺了任何情景语境,任何话语的意义不能与言者或听者的行为相联系,不能与他们的行为目的相联系。

野蛮人部落如同欧洲人在客厅里所用、只是表示礼貌的短语,完成着一项与其所含单词的意义几乎完全不相关的功能。嘘寒问暖,谈天说地,明知故问——所有这类交谈不是为了告知,在这种情况下不是为了连结行动中的人们,肯定也不是为了表达任何思想。我想,认为这些言词的目的是为了培育共同情绪也是不正确的,因为当前的这类交际用语通常没有培育共同情绪的作用;或者即使存在(比如表达同情时)也明显是单方面的矫情。因此,诸如“你好!”、“嗨!你在呀”、“你是哪里人?”、“祝你好心情”之类一个或另一个社会用来问候或亲近的套语存在的理由是什么呢?

我认为,讨论言语在纯粹社交方面的功能时,我们进入人的社会属性的一处深层。人类都有群聚、结伴、陶然于彼此作陪等众所周知的癖性。许多本能和天生的倾向(比如恐惧和好斗),所有类型的社会性情绪(比如雄心、虚荣、对权力和财富的酷爱),决定于和相关于这种使得只需他人之存在成为人之所必需的根本癖性①我故意避开使用“群集本能”, 因为我相信正在讨论的癖性在严格意义上不能叫做本能, 而且“群集本能”这个术语在新近的一份社会学研究报告中被误用, 而这份报告针对这个主题所构建的观点在普通读者中已经足够普及.。

那么,言语与这种癖性密切关联,因为别人的沉默对于自然人不是鼓励,恰恰相反是某种警示和危险。对于所有野蛮人,不会说其语言的陌生人是天生的敌人。无论是按照野蛮人还是我们自己的社会中未受教育阶层的朴素想法,缄默不仅意味着不友好,而且简直就是恶劣性格。这种现象无疑因民族特性不同而差异很大,却是四海皆然的普遍习惯。打破沉默、交流言词是建立伙伴关系的第一步,只有掰开面包、分享食物可以与之相媲美。克服彼此相对于沉默之中所感受的冷漠而令人不快的紧张需要现代英语表达“Nice day to-day(祝你好心情)”或者美拉尼西亚短语“Whence comest thou?(你从哪里来?)”①译注: 原文如此: “… or the Melanesian phrase, ‘Whence comest thou?’”。

开场的寒暄套语之后,话匣就打开了:漫无目的地表示喜恶,讲述毫不相干的事情,解说绝对显然的东西。像存在于原始社会的这等闲聊与我们自己的闲聊差别很小。总是一样地强调肯定和赞同,也许偶尔夹杂着不同意见以掩饰厌恶的意味。或者言者谈论个人观点和生活经历,而听者稍带克制地聆受,略微压抑住不耐烦,直至轮到自己说话,因为言者和听者在言语的这类用法中所建立的关系不完全对等,话多的人得到更大的社交愉悦和自我美化。虽然倾听这样的话语所享受的支配欲不如言者酣畅,但是对于听者的愉悦感相当必要,而且通过角色变换可以实现对等互惠。

毫无无疑,我们现在拥有了一类新的语言学用法——我受专业术语创造之灵的激励,很想称之为“寒暄交谈”——一类仅靠言词交换建立起联结关系的言语。让我们从正在讨论的特殊观点出发研究它,探究它能怎样诠释语言的功能或本质。寒暄交谈中主要用来传达意义的言词是其符号所表达的意义吗?肯定不是!它们履行社会功能,这是其主要目的,但是它们既不是理智思考的结果,也不一定引发听者的思考。我们可以再一次宣称,语言在这里并不作为传递思想的手段。

但是,我们可以将它视为行动方式吗?它与我们的情景语境这一关键概念处于怎样的关系?显然,外部情境不直接作用于说话技巧,那么,什么是许多人聚在一起漫无目的地闲聊时的“情境”呢?它就在于这种社交氛围,就在于这些人亲身交往的事实。但是,这实际上是通过言语获得的,所有这类情况下的情境是由言词交换、构成欢快合群性的特殊感受、拉家常时的你言我语所创造的。整体情境在于所说的话语,每一句话语就是一项以通过某种社会性情绪或其它而将听者与言者结合在一起为直接目的的行动。语言再一次为我们显现出这一不作为思考工具而作为行动方式的功能。

我想立刻补充一下,尽管所讨论的例子取自野蛮人的生活,我们可以在我们自己的生活中找出与迄今所讨论的所有语言学用法完全相同的例子。将搏击在惊涛骇浪中的全体船员团结起来的一整套具有约束力的言词,一连队战士执行任务时所说的话,某些实际劳动或体育竞赛中叫喊的专门用语——所有这些在本质上类似于人在行动中的言语这一原始用法,而针对现代例子我们同样可以很好地进行讨论。我之所以从野蛮人社区选取上述例子,是因为我要强调:这,绝非别的,是“原始”言语的本质。

再者,在纯粹社交和闲聊中,我们与野蛮人完全一样地使用语言,我们的交谈变成如上分析的“寒暄交谈”,为的是仅仅因为友谊的需求走到一起的人们之间建立私人联结关系,而根本不以交流思想为目的。正如作者所言,“整个西方世界都认为,人们应该经常碰面,不仅交谈令人愉快,而且即便实在无话可说时说上几句也是起码的礼貌。”②引自本书第一章.的确,不需或许甚至不必有什么可交流的东西,只要有话可讲,寒暄交谈将野蛮人和文明人都带进礼貌社交的愉悦氛围之中。

只有在文明社会某些非常特殊的用法中,而且只有在其最高级用法中,语言才用来建构和表达思想。在诗歌创作和文学创作中,语言体现人类的感受和激情,以精巧而富有说服力的方式描绘某些内心世界和思想过程。科学论著和哲学述作运用高度发达的言语驾驭思想,使之成为文明人类的共同财富。

然而,即使发挥这种功能的语言,将其视作只是所思考的思想的剩余物也是不正确的。认为言语的作用是将言者的内心活动传达给听者是片面的,即便针对最高度发达而专业化的言语用法,这种观点只为我们给出一幅局部而肯定不是最相关的视景。

我们重申本节所取得的主要结论:发挥原始功能和处于原初形态的语言具有一个本质上实用主义的特点,它是行为方式,是协调人类行动所必不可少的要素;将它视作体现或表达思想的手段,只是片面地认识了其衍化程度最高而专业化的功能中的一项。

五

我援引具体而实际的事实,通过详尽地分析例子,一直努力着确立关于语言本质的观点。因此,我相信,我所阐述的“行动方式”与“思想手段”之间的区别不再是空洞无物的词组,而已经从所例举的事实中获得要旨。然而,没有办法能够像运用一项基本原理来解决一段有点费解的描写中确定的问题那样让人如此全面地认识其实证价值和经验本质。

语言学中关于意义的问题有这样的一个棘手主题,Ogden和Richards在第八和九章中已经指出这个主题的本质如此难以探究而极其可能令人铩羽而归,而我扼要而总体、尽可能带着哲学目的地解决它,也许显得嚣张了。但我只是想透过民族志学经验论管窥它,秉持关于原始言语实用主义用法的观点显现它。

我们依据这种观点可以将人类言语归类为人类行为的主动方式而非思考方式和认知方式。但是,如果我们要想更为透彻地理解意义,这种宽泛的观点和总体的概念必须还要补充以某些更加详细的分析性考量。

作者在本书第三章中讨论了符号-情境的心理学和通过符号获得意义性。我不必重复或总结我极其信服和满意、构成他们的语言学理论基石的深刻分析,然而,我希望深化他们论证中的一个论点,这个论点与我们关于语言的实用主义概念密切相关。

作者反对通过暗示、联想或统觉辨明意义,坚决认为如此的辨明不够清晰。他们是正确的。当然,统觉形成新观念,因为新观念构成新意义、及时冠以新名称,所以统觉是创造意义性的过程。但是,那只发生在用于科学目的的语言最高度发达而精致的用法之中。我们此前的讨论应该让人充分认识到,这样的意义阐述方式是高度衍化的,不能够作为研究和解释意义性的样式。不仅对于野蛮人如此,而且在我们自己的语言发展过程中也是如此,因为更加基础的单词-功能(Word-Function)使科学地使用其语言的人关于语言的观点已经得以发展而他关于语言的观点植根于单词-功能。在他开始通过统觉(而且其只在非常有限的程度上发生)以非常人为的方式掌握科学词汇之前,他已经学会使用和已经使用单词和句法结构,并使用着这些单词和句法结构成长了,其意义以相当不同的方式已经形成于他的头脑。这种方式就时间而言是初始的,因为它源自较早期的用法;它更普遍,因为绝大部分单词因此获得意义;它更基础,因为它与最重要而盛行的言语用法(我们在上文已经指出其对于原始人和文明人都是通常的用法)有关。

现在,我们必须根据我们关于语言的实用主义观点继续更加详细地分析这一意义形成方式。我们将研究其传承关系,分析婴儿期单词使用、原始形式、意义性和我们自己的前科学语言,以获得最佳的结果。粗略了解婴儿期和儿童期的意义形成将显得更加重要,因为现代心理学似乎越来越倾向于认定早期心理习惯对成人的观念具有永久的影响。

发出含糊的情绪化声音和说出清晰言语是对于幼儿和成人非常重要的生物学安排,深深植根于人体的本能安排和生理安排。孩子、野蛮人和成年文明人都会用声音对某些情境做出反应,不论这些情境引起身体上的疼痛还是精神上的苦楚、恐惧还是激情、强烈的好奇还是尽情的欢快。这些声音反应是人类情感表达的一类方式,按照达尔文等人所建立的理论就其本身而言拥有存留价值或者至少它们自己就是这种价值的遗存。同婴幼儿接触的人都知道,他们没有丝毫歧义地表达其心境、情感、需要和欲求。对这类婴儿话语集中注意力片刻就可以发现,每一种声音都是某种情感状态的表达;对于周围的人,它具有某种意义性;它与围绕和包含孩子机体的外部情境相关联,这种情境使得孩子饥饿或害怕或高兴或关注。

所有这些对于婴儿所发出的不清晰声音(诸如咯咯的笑、嚎啕的哭、长声尖叫、吖吖欢语和呜咽吞泣)都是真实的。随后的一些话语稍微清晰,第一个音节(“gu”、“ma”、“ba”等)不规则地重复着,其它声音夹杂其中,使之变得混沌不清。这些声音以类似的方式表达某些心理-生理状态,消耗孩子的能量。它们是健康的信号,是不可或缺的运动。发出声音是语言发育的最早及稍后阶段,是孩子的主要活动之一,反复进行,充满激情,所有父母从愉快的和不愉快的体验中都能感受!

我们将如何认识发生在这些最早阶段的意义形成呢?现在,关于语言的实用主义观点以一种稍微不同的方式再一次突显自己。孩子在这一阶段用声音来“行动”,以一种既适应于外部情境又适应于孩子的心理状态、周围的成人也能理解的方式行动。因此,声音的意义性(即,话语的意义)在这里完全等同于对周围情况的主动反应,完全等同于情感的自然表达。此等声音的意义源自人类最早期而最重要的活动形式之一。

当声音开始清晰,孩子的思维以相似的方式发育,并对从周围环境中分离出目标产生兴趣,尽管关系最重大的要素(相关于婴儿的食物和舒适)已经先此被挑选出来。同时,孩子开始意识到周围环境中成人和其他孩子发出的声音,并显露出模仿的意向。孩子所处的社会环境对于其成长是具有基础生物学重要性的因素,也是言语形成必不可少的要素。因此,开始清晰地发出某些音节的孩子马上发现成人不断地重复着这些音节,进而学会了更分明、更清晰的发音。

查明一些最早变得清晰的声音是否具有和具有多少“天然”意义(即,基于声音与目标之间某种天然联系的意义)会是极其令人感兴趣的事情。我所能够引用、与此关系重大的唯一事实来自个人观察。我曾经在两个孩子那里注意到,在开始形成可区别音节的阶段,当孩子总体上感觉不爽时,当某种基本需要不能得到满足或者整个人焦虑不安时,会重复发出“ma、ma、ma……”。这种声音吸引了周围环境中最重要的目标(母亲)的注意,她一出现,精神的痛苦状态就消除了。值此言语开始清晰的阶段,具有情感意义性、能唤来母亲解救的声音“mama……”的此项条目真的能产生许多人类语言中意为“母亲”的词根“ma”吗?①早期的天然声音与骨肉至亲之间的相契, 人人皆知[参阅 Westermarck的《人类婚姻史(History of Human Marriage)》第1卷第242 – 245页]. 我在这里再提一点, 即, 这些声音之一(如“ma”)的天然情感语调及其对于母亲的意义性将她唤过来, 因此通过天然过程形成“mama”型单词的意义. 通常的见解是, 成人人为地赋予这些声音以意义. “成人当然已经挑选了源于婴儿牙牙学语的词项, 并固定了它们的用法.” (见Westermarck上述引文第245页)

不过这可能是真的,而且,不管孩子通过自发过程获得一些早期词汇还是其所有单词是否来自外界,这些最早的清晰言语使用方式是真正令人感兴趣、在这种关联中与我们关系重大的要点。

最早期单词(“mama”、“dada”或“papa”,食物、水、某些玩具或动物的表达)不是简单地被模仿和用以描述、指定或确认。同先前的不清晰情感表达一样,当孩子哭喊着要父母或者在妈妈的看护下撒欢时,当他喧闹着讨食物或者兴高采烈地重复着周围环境中某件特别喜爱的玩物的名称时,也是受到痛苦情境或强烈情感的驱使才使用这些早期单词的。这时,单词变成适应于情境、表达内心状况、向周边的人透露信息、富有意义的反应。

这后一事实还有另外一系列非常重要的作用。无力照顾自己且不能应对早期生活中的困难和危险的婴儿,因天生地依赖于母亲和父亲(程度较低)而得到无微不至的看护和帮助。孩子通过恳求(主要是语言恳求)差使父母,从而通过父母作用于周围世界。当他喧闹着召唤某人,他叫喊,那人出现了。当他讨要食物或一样东西,或者希望挪开某一令人不快的事物或安排,他唯一的行动手段就是喧闹,这种行动手段对孩子而言屡试不爽。

因此,单词对于孩子不仅是表达手段,而且是高效的行动方式。用引人哀怜的声音高喊一个人的名字具有使他现身的威力。在大多数情况下,必须叫喊食物,它才会出现。因此,婴儿期的体验必然在孩子的头脑中留下深刻的印象,名称对于其所代表的人或事物具有威力。

我们因此发现,一项在生物学上为人类所必需的安排使得孩子所发出的早期清晰单词产生正是这些单词所“意谓”的效力,单词是孩子的主动力,赋予他对现实的基本控制力,为他提供移动、引起注意、排斥外部事物以及产生所有相关改变的唯一有效手段。这当然并不表明孩子对于语言的自觉认知,却是孩子的行为所隐含的观点。

继续研究儿童后期的言语使用方式,我们又发现,所有的一切强化着这种与意义之间的实用主义关系。在孩子的所有经历中,单词之所“意谓”在其产生作用的范围之内,而不在其使得孩子理解或统觉的范围之内。孩子使用单词和经常重复地自我表现或者玩耍一个单词所享受的欢乐,就其展现早期语言学用法的主动本质而言是相关的。认为如此玩耍性地使用单词“没有意义”是不正确的,它的确不带任何理智目的,但总是具有情感价值,而且是孩子最喜爱的行动之一,孩子在行动中接触周围环境中的这个或那个人或事物。当人或动物、食物或玩具靠近时,孩子连声重复地喊其名称,表达他对其的喜欢或讨厌。整个时期,直到孩子相当长大了,目标的名称始终是他为了吸引、唤来这个目标而反复使用的首选手段。

如果我们现在转而针对原始人类的情况进行这种分析,较好的方法是,不要沉湎于实质上是想象的因而是无用的关于言语早期阶段的推测,只需像我们实证观察野蛮人那样检视语言的正常用法。回到上述一群当地人忙于实际事务的例子,我们察看他们使用专门单词、指定器具和进行特别活动。行动中使用一个代表一件重要器具的单词,不是为了评价它的本质或者说明它的性能,而是要它出现,递到言者手中,或者指导别人正确地使用它。事物的意义产生于主动使用它的体验而非理智的冥思,因此,野蛮人学习、理解一个单词的意义的过程,不是通过解释、通过一系列的统觉行为而是通过学会运用它而完成。正如一件器具能派上用场时“意谓”着某种事物、眼下对其没有主动体验时显得毫无意义,一个单词对于当地人“意谓”着它所代表的事物的恰当使用。类似地,动词(表示动作的单词)通过主动参与该动作而获得意义,一个单词能产生一个动作时而不是为了描述这个动作更不是为了传达思想才被使用。因此,单词具有它自己的威力,它是引发事物的手段,是行动和目标的抓手,它不是它们的定义。

再者,我们自己(甚至我们中那些在相对稀少的机会里能够以科学方式或文学方式使用语言的人)因主动使用言语而产生关于意义的相同观点。无数的迷信行为——不可知论者对于亵渎神祗的言词的恐惧或者至少不情愿使用这类言词,对于淫秽语言的主动厌恶,发誓的威力——所有这些都显示,在单词的正常用法中,符号与指示对象之间的约定不只是一种习惯。

文明社会里的文盲非常相似于野蛮人地处理和看待单词,即,与行动的现实紧密结合。他们将口头知识(谚语、俗语以及现今的消息)珍视为智慧的唯一形式,这种习惯赋予这一隐含的观点一种明确的特性。但是,我现在要进入一个本书已经充分阐述和分析的领域。

当然,任何已经读过Ogden和Richards的这些华章并且领会其论证的主要脉络的人可能现在已经了然,本节的所有论证只是为他们的基本主张给出一条脚注。他们主张,关于单词的原始巫术性观点是在语言的一般用法和滥用中(尤其在哲学性思辨中)所遇到的许多情况的原由。第二章和《单词的巫术(Word Magic)》所引用的丰富材料,第七、八和九章中的例子,以及许多不经意间所述的内容,使我们认识到以下信念如何地根深蒂固:单词对于事物具有一些威力,它含有几分事物的本质,对于其所含的“意义”,它类似于甚至等同于事物或其原型。

但是,这种巫术性观点从何而来?在这里,关于言语早期阶段的研究能够发挥有益的作用,民族志学者能够帮助语言学家。通过研究婴儿期的意义形成过程和野蛮人的或文盲的意义,我们所发现的恰好是关于单词的巫术性观点。单词产生威力,让人可以对事物或行动施加影响。单词的意义形成于熟识,形成于使用能力,形成于如同婴儿一般率直地喧闹或者如同原始人一般委婉地指示的本领。使用单词总是与它所意谓的现实直接主动地关联着。单词作用于事物,事物在人的头脑中释放单词。这的确正是构成口头巫术用法基础的理论核心,而我们基于言语原始形式中的真实心理体验发现这一理论。

在开始最早的哲学思辨之前,就已经出现巫术的实践和理论。在这个过程中,人对于单词的天然态度因特殊的传说和传统变得固定化和模式化了。正是通过研究实际咒语和口头巫术以及分析野蛮人关于巫术的理念,我们能够最深刻地理解这一发达的传统观点,该观点认为合适的单词对某些事物具有秘密威力。我们可以简洁地宣称,这种研究简明地确证了我们在本节所进行的理论分析。我们发现,巫术套语中占优势的是:充满情感张力的单词,专门用语,强烈的祈使句,表达希望、成功和成就的动词。这么多应该足够了,若需更多资料读者可以参阅本书第二章和上文所引我的著作①《西太平洋上的航海者》.中关于“巫术”和“巫术中单词的威力”的章节。

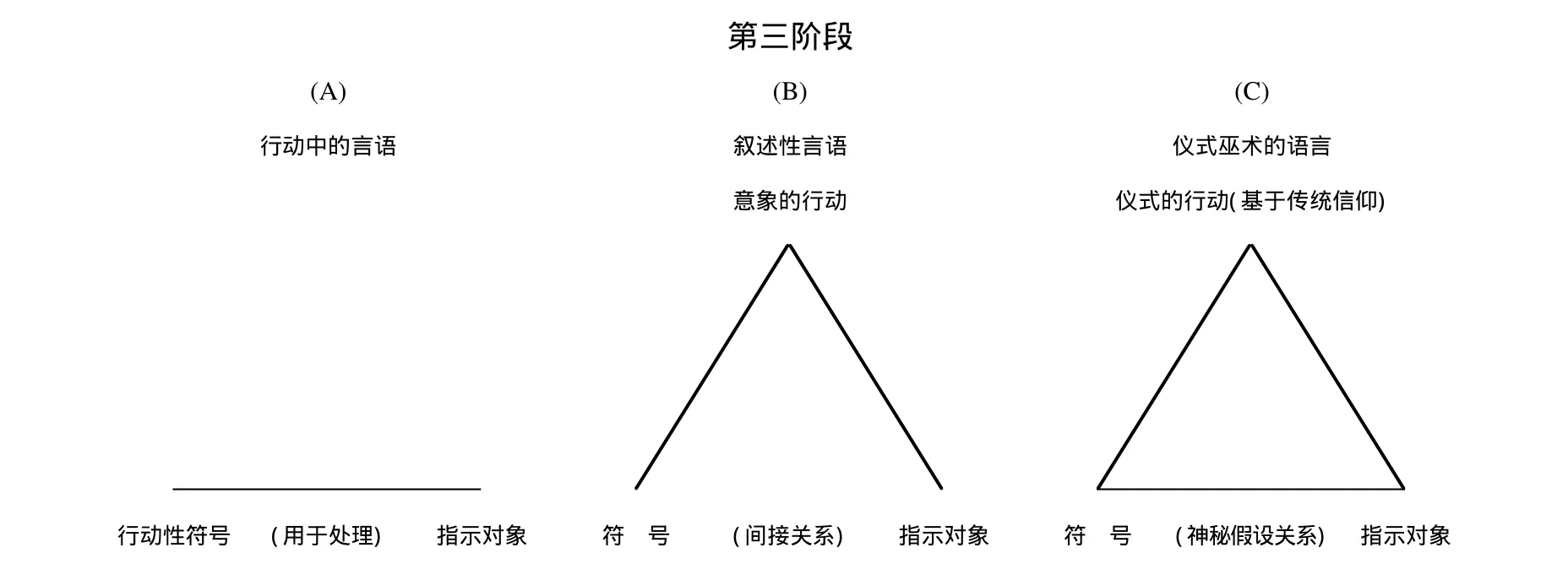

通过图示来解释我们对于意义的最早阶段的分析结果可能饶有趣味,图示非常充分地表现了言语的发达用法中的所述关系。图中,符号、思想的行动与指示对象之间的关系用本书第一章开篇中的三角形表示,这个三角形的特点是,虚线底线代表所归结的关系,这种关系广泛存在于符号与它所指示的事物(作者称之为指示对象)之间。在诸如用于或者至少可以用于哲学思辨或科学语言之类言语的发达功能(而且,作者在本书中所关注的主要就是这些功能)中,意义的鸿沟(可以这样形容之)只有通过思想的行动(三角形两肩的折线)才能沟通。

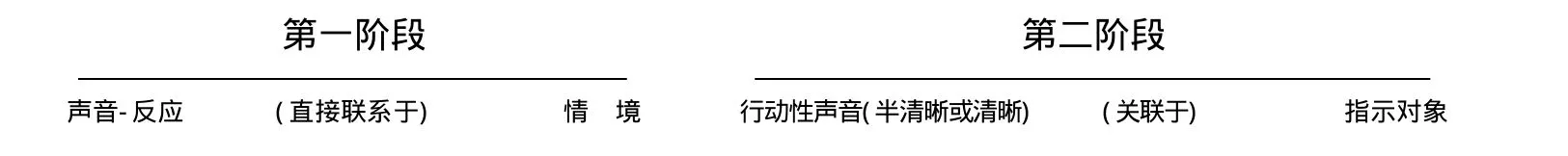

让我们类似地图示意义的较早阶段。第一阶段,话语仅仅是善于表达、富有意义、与情境关联的声音-反应,而不涉及任何思想的行动,三角形还原为代表“声音-反应”与“情境”之间真实联系的底线。前者还不能称为符号,后者也不能称为指示对象。

清晰言语早期阶段还是只能用一条表示实际关联的实线表示(第二阶段),虽然指示对象相伴于清晰言语的出现开始从情境中浮现出来。声音还不是真实的符号,因为还不能脱离其指示对象而使用之。

第三阶段,我们不得不区分语言的三种基本用法:行动性用法、叙述性用法和仪式性用法,这里给出的图示(必须与我们先前的分析相结合)足够清楚地解释了每一种用法。发达语言的最后阶段用Ogden和Richards三角形表示,而它与其谦逊的前辈之间的传承关系可能解释了它的一些作用。首先,拓展作者的图示或者将其退而运用于原始的言语-用法(Speech-Uses)的可能性再次证明其正确性和恰当性。其次,我们的三角形几乎所有底边都是实线,说明了为什么最后的图形中的虚线显示此种坚韧性和为什么它能够解决这么多争议。关于单词的巫术性观点的极端生动性在我们对本书理论的脚注中不仅以野蛮人的无疑也是史前人的语言原始用法为参考而且经过婴儿期语言用法和正是每个个体生命获得意义的那种机制的反复确证而得到解释。

从我们关于原始意义的理论可以推论出其它一些必然结果,我们因此从中发现对于作者关于定义的分析的再次确证。显然,他们正确地坚持主张,“词语的”和“真实的”定义必然最终归于一致,将这一人为区别炒作成根本区别生出一个伪问题。如同我们已经所知,意义不是在冥思事物或分析事件中而是在针对相关情境的实际性了解和行动性了解中为原始人所领悟,关于一个单词的真实知识得自在某种情境中合适地使用它的实践。像任何人造器具一样,单词只有在各种各样的条件下已经和恰当地被使用才能显得富有意义。因此,没有单词所“意谓”的现实之存在,就不会有单词的定义。再者,因为一个富有意义的符号对于人们分离和领会现实中的一项事件是必要的,不同时定义单词就没有事物的定义。定义的最原始而基本的形式只不过声音-反应或者依靠合适的人类行动与情境的某种相关方面发生连结的清晰单词而已。当然,关于定义的这一定义不指涉与本书作者所讨论的语言学用法相同类型的语言学用法。然而,发现他们研究较高类型的言语所得到的结论对于单词的原始用法依然有效,煞是引人入胜。

六

我在本文的论述过程中努力缩小所讨论的每一个语言问题的范围。首先,提出一项原则:语言研究需要总体文化的民族志学背景,语言学一定是总体文化科学的一个方面,实际上是最重要的方面。然后,努力从这个基本结论导出某些更明确的关于语言本质的观点:我们认为人类言语是行动方式,而不是思想的对应符号。接着,讨论原始人必定体验过的意义的起源和早期形式,从而解释和揭示人类关于单词的巫术性观点的根源。因此,我们得出一系列结论,每一个都比上一个更加具体而明确。

我现在想再讨论一个问题,比其它问题都更加明确而具体,即,语言的结构。

每种人类语言都具有属于它自己的限定结构,分别属于孤立语、粘着语、复综语、合体语和屈折语。每类语言的语言学行为方式和表达手段遵循一定的规则,这些规则又按照一定的范畴进行分类。我们所说语言的“语法结构”,以这些结构规则为主体,加上它们的例外和不规则现象,语言的要素能够分门别类地被系统化到其中。

语言通常被认作“通过言语声音表达思想”,尽管我们已经领会到这是不正确的。因此,显而易见的观念是语言学结构是人类思想规则的结果,“每个语法范畴是——或者应该是——某个逻辑范畴的表达”。但是,毋需花费很多的精力就能认识到,希望语言与逻辑之间拥有如此完美的夫妻般和谐实在是过分乐观了:现实中“它们经常彼此背离”,事实上它们总是处在冲突之中,语言经常虐待逻辑,直至抛弃之①我引用H. Sweet的《语言史导论(Introduction to the History of Language)》, 因为他是最聪明的语言思想家之一.其实他也除了逻辑规则或者语言中的无政府状态之外别无选择.。

因此,我们进退两难:语法范畴果真源自思想规律,而我们为解释两者为何如此彼此不协调而困惑。如果语言是在思想的庇护下成长起来的,为什么思想模式对语言的影响如此之小、烙印如此之浅?或者为了躲避这些难题我们可以像大多数语法学家那样变换方法应对两难之境,他们傲慢地回避任何深入探究或语言哲学,视之为酸葡萄,简单地断言:语法依靠自己的力量作为规则(毫无疑问,多少有几分天恩眷顾),语法帝国必然像与思想、秩序、系统和共同意识敌对的强权那样在光荣孤立中延续。

两种观点(一种求助于逻辑,另一种认为语法自主地作为规则)都与事实不符而要丢弃。与刻板的语法学家一道,假定语法是作为人类机能的一种野草除了自身的存在之外别无目的地生长起来的,简直荒谬至极;心理学也不会轻易承认人脑自发产生无意义的怪物——当然,除非这颗脑袋长在严密的科学家的顶上。而且,撇开基本原则或嗜好偏爱,尽管存在巨大的差异性,所有人类语言的结构和语法表达手段显示出某种根本性的一致。从一开始就绝然摈弃探索应该产生了语言这些人类共有特征的深层力量,不仅十分荒谬而且是智力上胆怯的表现。按照我们关于意义的理论,我们已经领会,语言为一定的意图服务,语言作为用于和适应于一定目的的工具。这种适应,这种语言与其用法之间的关联,在语言学结构中留下痕迹。当然,我们显然不应该在逻辑推想和哲学思辨的领域里寻求关于早期人类言语的目的和意图的解释,所以,这种关于语言的纯逻辑观点像纯语法观点一样是无用的。

存在着语法分类所据以形成的实范畴,但是这些实范畴并非源于如同某些人类学家将其归咎于原始人那样的冥思周围世界和朴素推想所建立的任何原始哲学系统。结构中的语言镜像着源于孩子和原始人或自然人对周围世界的实践性观点的实范畴。语法范畴,连同它所有的特性、例外和对规则执拗的违背,是人在最广泛意义上的生存斗争中所建立的权宜、紊乱的实践性观点的反映。希望我们能够精确地重构原始人、野蛮人或孩子的这种实用主义世界图景,或者追溯它与语法之关联的细节,将会是徒劳的,但是能够得到其主要框架和基本对应。有此认识不管怎么说都使我们挣开逻辑的桎梏、脱除语法的贫乏。

当然,一门语言越高度发达,进化历史越长,它所包含的结构层次就越多。文化的几个阶段(野蛮、半开化、半文明和文明文化),各种类型的用法(实用、叙述、仪式、学术和神学用法),各自留下了它的印记,甚至连科学用法那最后而强有力但决非万能的纯化也无论怎样擦不掉先前的印痕。如同Ogden和Richards所揭示,现代文明语言的各种结构特性承载着古体用法、巫术迷信和神秘暧昧所造成的巨量累赘。

如果我们的理论是正确的,语法的基本框架主要归因于语言的最原始用法,因为它主导着语言的诞生阶段和进化中可塑性最强的阶段,留下最深刻的印记。尽管存在许多表面上的多样性,所有人类语言中源自原始用法的范畴也会是同一的,因为人的根本性质是同一的,语言的原始用法亦然。不仅如此,而且我们已经发现,尤其通过婴儿期用法和成人回复到思考和说话的纯真模式发现,语言的实用主义功能延续到其最高级阶段。语言几乎不受思想影响,相反,思想不得不向行为借用工具(即,语言),因此深受影响。总而言之,我们可以宣称,普遍存在于所有人类语言的基本语法范畴只有以原始人的实用主义世界观为参照才能理解;通过语言的使用,野蛮人的原始范畴一定深刻地影响了人类后来的哲学。

这必须通过至少一个具体语法问题的详细分析来例证,而我将选择词类问题进行简要讨论。因此,我们必须转到个体发育或人类进化的某个阶段,其时,人类对于思考或思辨不感兴趣,不因知识的目的而仅就其直接面对的存在条件之所关涉对现象进行分类,孩子、原始人或者纯真的个人不得不将语言用作影响其社会环境的必不可少的手段。在这一整个阶段,形成一种非常明确的观点(一种注意现实中的某些事件、将它们挑选出来再联系起来的行动方式)——一种不框定于任何思想体系而表达于行为之中、在原始社区则体现在语言首先隐现于斯的文化成就的整体效果之中的观点。

让我们从孩子与周围环境的关系开始。在最早阶段,他的行动和行为由机体的需求所支配,他因饥渴、对温暖和某种洁净的欲望、适于休息和睡眠的条件、应有的活动自由而动作,最后但是并非最不重要,他因需要人的陪伴和成人的照顾而动作。在甚早阶段,孩子只对一般情境有反应,甚至几乎认不出照料他、哺食他的贴身人。但这个阶段持续不久,最初的几周之内,一些现象、一些单元开始从周围环境中脱颖而出,人脸具有特别的吸引力——孩子迎着它笑,发出愉悦的声音。孩子渐渐认得妈妈或保姆,如同在此之前认得一些事物(即,食物的容器)。

母亲的品格和食物或其容器无疑对孩子施行了最强烈的情感诉求,受佛洛依德学说浸染的任何人会倾向于从中寻找直接联系。人在年幼时,就像任何哺乳动物的幼崽,婴儿将母亲同他对食物的所有情感联系在一起,她首先就是他的营养容器。所以,如果婴儿通过任何其它方式得到营养——而且必须记住,野蛮人的婴儿除了母乳几乎一出生就喂食嚼碎的植物性食物——他回应母亲关爱的细腻感受可能扩展到其它进食方式。现代奶瓶喂养的婴儿对奶瓶表现出可掬的憨态,他对奶瓶温柔地爱抚、多情地微笑。人造的和天然的食物输送器引起相同的响应,似乎意味着婴儿相同的心理态度。如果这就是大致情况,我们洞悉了事物拟人化过程的甚早阶段:周围环境中相关而重要的事物释放出与相关人物之所释放一样的情感响应。然而,如果如此解说直接识别是正确的,对贴身人与对满足营养需求的事物的早期态度之间毫无疑问存在巨大的相似性。

当孩子开始处理事物、与周围环境中的物体玩耍的时候,从他的行为中可以观察到一种也与婴儿的基本营养习性相关的有趣特征。他试图把所有东西塞进嘴巴,因此他拉扯、试图弯折和层叠绵软或柔顺的物体,或者试图拆卸刚性物体的部件。单独的、可拆卸的物体很快就变得比譬如无法处置的整体物体更令人感兴趣、更有价值。随着孩子长大、能够更随意地搬动物体,这种进行分离、物理性挑选的倾向进一步发展,它处在孩子熟为人知的破坏性癖好的最底层。在这种联系中这令人感兴趣,因为它显示了一种从周围环境中挑选出相关因素(人物、营养物和事物)的精神机能与孩子的身体行为具有怎样的相似之处。再者,我们研究这种行为细节,确证了我们关于早期心智发展的实用主义观点。

我们从中还可以发现将具有特殊利害关系的事物拟人化的习性。所用的“拟人化”在这里并不意谓孩子自己的理论或观点,我意谓的是,跟食物一样,我们在他身上可以观察到一类不能从本质上区别人物与事物的行为。孩子喜欢和厌恶某些玩物,如果玩得不顺手就对它们发怒;他拥抱、亲吻玩物,对它们显露眷恋。无疑,人物最早出现,最具重要性。但是,即使如此,从中得到的结果还是,同他们的关系是孩子对事物的态度的一种样式。

另一个重要特点是对动物的巨大兴趣。根据我自己的观察,我可以断言,对无生命的事物不会产生任何持久兴趣、出生才几个月的孩子的目光会跟踪飞鸟一段时间。这也是孩子所能理解的第一批单词之一,即,提到鸟的名称时他会寻找之。大家都熟知儿童后期对动物所显现的兴趣。在这种联系中这对于我们很重要,因为根据我们的理论,动物,尤其是能够自主运动、随意变换环境、毫无疑问地引起对人物的联想的鸟,正是如同能唤起孩子兴趣那样的事物。

分析处在其与周围环境的关系之中的当代野蛮人,我们发现一种与刚才所描述非常类似的观点。外部世界只要产生有用的事物,就会引起他的注意。当然,这里必须在最广泛的意义上理解有用的东西,它不仅包括人所能吃的食物、所能躲的遮护、所能用的工具,而且包括所有在玩乐、仪式、战争或艺术创作中给予他刺激的事物。

所有像无差别背景下单独的、被拆卸的物体那样富有意义的事物显现于野蛮人。当我与野蛮人一起在自然环境中活动(航行海上、漫步沙滩、穿越雨林、仰望星空),他们分离出少数几种对他们而言重要的事物而将其余都只当作背景的习性经常让我深有感触。在森林里,我遇见一种很感兴趣的植物或树,我若询问,可能得到如此回答:“哦,那就是‘灌木’。”既不在传统中发挥作用也不当作食物的昆虫或鸟可能被打发为“Mauna wala(只是一种会飞的动物)”。相反,如果一个事物正好有这种或那种用途,它会被命名、给出关于其用法和性能的详细介绍,这个事物因此就非常明显地拥有了个性。星宿、地形特征、矿物、鱼和贝都是如此。这种将处在某种传统的、仪式的和对人有用的联系之中的事物分离出来而将所有其余统统归为无差别的一堆的习性无处不在。但是,即便在这种习性中也明显存在着对于单独的、易处置的小事物的偏爱。他们对动物的兴趣相对地大于植物,对贝的兴趣相对地大于矿物,对飞虫的兴趣相对地大于爬虫;容易拆卸的受偏爱。至于地形,了如指掌的小区域往往冠以名字、按传统处理,唤起兴趣;而广袤的大片土地依然无名号、无个性。

原始人对动物所持有的浓厚兴趣难以理解地类似于孩子的这种观点,而且,我认为两者具有相似的心理学原因。在所有图腾崇拜、动物崇拜以及动物对原始民俗、信仰和仪式的种种影响的表现形式中,野蛮人对动物的兴趣找到其表达方式。

现在让我们重新表述原始人头脑中处置人物、动物和事物的这一基本范畴的性质。这个粗拙野朴的范畴没有被定义,但是,从人类行为中可以强烈地感受之,人类行为也良好地表达之,它建构在关于生物学有用性以及更深层的、心理学的和社会学的用途和价值的选择性准则之上。人物在其中所占的突出位置如此为之增添色彩,以致事物和动物带着拟人化特性进入其中。这个范畴中的所有元素也被个性化、单独化和作为单元处理。从无差别背景中原始人的实践性世界观分离出关于人物和拟人化事物的范畴,而这个范畴一目了然地大略相当于关于实体(Substance)的范畴,尤其相当于亚里斯多德的实体(Ousia)。当然,它与从古到今任何哲学思辨毫不相干,它是各种各样关于实体的概念从中演化而来的粗拙野朴的基元。对于更喜欢文绉而非简单词汇的人,可以称之为“原朴实体(Crude Substance或Protousia)”。

正如我们所已经领会,类似于孩子的早期心理态度,想必也类似于人在进化过程最初几个阶段的心理态度,声音演化得清晰而富有意义。在早期精神视野中如此重要的“原朴实体”这个范畴需要并依靠清晰的声音表示其各项元素。用于命名人物和拟人化事物的这类单词构成关于名词-名词性实词(Noun-Substantive)的原始语法范畴。因此,这类词类被认为源自可见于孩子和野蛮人、可以假设其存在于原始人的行为的主动方式、言语的行动性用法。

让我们接下来简要论述第二重要的一类单词——动词。这个基础性实范畴稍迟出现于孩子的精神视野,而且它在野蛮人的精神视野中比较不占优势。事实与此吻合:野蛮人语言中动词的语法结构比较不发达。人的行动实际上以事物为中心,在能够或需要将行动与其施行人相脱离或者对自己的行动有意识之前,孩子知晓并且不得不知晓食物或者照料自己的人。与进入情境之中的事物相比,孩子的身体状况也不大突显于情境。因此,只有在孩子发育的一个后续阶段我们才能看到他将周围环境中的变化与变化的事物脱离开来,这时,婴儿已经开始使用清晰的声音,开始表达行动(诸如吃、喝、歇息、走路之类)、身体状况(诸如睡觉、饥渴、休息之类)、情绪(诸如喜欢和厌恶之类)。对于这一关于行动、状况和情绪的实范畴,我们可以说,它适合于命令以及指示或描述,它与变化的要素(即,时间)相关联,它与言者和听者处于一种特殊密切的关系。在野蛮人的视野中,这一范畴具有相同的特性,那就是对于涉及人的一切变化、对于人的行动的阶段和类型、对于人的身体和情绪的状况所怀有的巨大兴趣。上述简要介绍使得我们可以认为,在人类言语的原始阶段,一定曾经存在一个实范畴,它包纳了所有关于变化的元素,这些元素能够进行时间性修饰、承载人的情绪和人的意愿的特性、与人的个人行动结合在一起。

我们详察用以指称这一实范畴的元素的这类单词时发现,范畴与词类之间存在紧密的一致性。动词在所有的语言中能够进行表达时间关系、话语的语气或情态的语法修饰,而且动词也与对应于另一个实范畴的一类单词——代词密切相关。

关于代词必须说上几句。对应于一类数量虽少却极富活力的单词、关于原始人行为和原始言语习惯的实范畴是什么?正如我们所知,言语是人类行动的首要方式之一,因此言语着的行动者(言者)在世界的实用主义图景中处于最突显的位置。再者,因为言语与协调的行为相关联,所以言者总是不得不涉及听者。因此,从语言学方法的角度看,可以认为言者和听者占据着两个主要的突显位置。于是,一类数量非常有限、对应于一个实范畴的特殊单词应运而生,它到处用到,容易联想到动词,但其语法本质类似于名词——这类叫做代词的词类,数量只有几个,但是到处用到,通常词形短小,用法简单,出现时与动词紧密关联,却几乎用作名词。显然,这类词类密切对应于其实范畴,这种对应关系可以体现在许多更有趣的细节之中——第三代词性人称(Third Pronominal Person)的特殊不对称位置、性别问题和分类小品词(尤其以第三人称出现)①参阅笔者发表在《东方研究学院快报》第2卷、关于“分类小品词”的论文.。

然而,还必须讨论一个涉及名词和代词所具有的共同特性与处理名词各种格的词尾变化的要点。关于后者的实范畴源自周围环境的人格化单元。孩子对于这一范畴的元素的最初态度是基于生物学有用性和感知它们所产生的愉悦的辨别,婴儿以富有意义的声音招呼它们,或者当它们出现的时候用清晰的单词指定它们,需要的时候召唤它们。因此,这些单词(名词)有了明确的用法,用于指定和称谓。对应于这种现象,有一亚类名词-名词性实词,它们可称为称谓格(Appellative Case),与印欧语系词尾变化中的呼格和主格的某些用法相似。

在语言的更发达用法中,这成为更有效率的动作修饰语(Adjunct of Action)。名词与动词的关联程度变得更紧密,人物以其名字或代词性指称连同其所为进行指定:“我走(I go)”,“你来(thou comest)”,“某某人喝(so-and-so drinks)”,“动物跑(animal runs)”,等等。因此,人物或拟人化事物的名称以不同的方式、不同的意义模式用作行动者(就技术而言,就是行动的主语)。这是对应于主格的用法,名词在其中总是作为述谓的主语。可以这样认为,一类代词(即,人称代词我、你和他)对应于名词的这种格。

与某些对象有关的行动被完成,事物和人物被处理。当以那样的方式与动词关联时,它们的名称为宾格,而代词的使用也采取其特殊形式,即宾格或反身代词。

由于语言源自人类对事物和人物的实际兴趣,所以存在另一种具有根本重要性的关系,即,一种一个人藉之可以明确宣称与另一个人或事物的关系或者对另一个人或事物的占有。就最接近于人的周围环境而言,是亲友关系;就事物而言,是占有而获利的细腻感受。两个如同相关于或从属于另一事物或人物的事物或人物彼此固守着的名词之间的关系,可称为所有格关系,它是所有人类语言中联系两个名词的一种特色鲜明的模式,欧洲语言中所有格最具特征的用法同样对应于它。再说一下代词,它有专门一类表达关系的物主代词。

最后,一种针对外部事物或人物的行动方式(即,决定于空间条件的方式)从众多方式中脱颖而出。我不对这个主题展开详细的论述而提出,所有的语言中一定存在着可以进行名词性应用的一亚类,它对应于前置格。

还有别的源自人类的实用主义观点、明显更深一层的范畴,它们关于事物的属性或性质、行动的特性、事物之间的关系、情境之间的关系,而我们有可能基于这些实范畴阐明形容词、副词、介词和连词。我们依然一方面处理语义学中将要表达的事情(Matter-to-Be-Expressed)、另一方面处理语言的结构特征,参照关于原始人本质的真实事实,同样可以着手解释这些词类。

然而,以上的简短概述足以说明能够建立这样一门传承性的原始语义学(一门参照人关于现实的原始观点而可以说明什么是语法范畴的真实本质的科学)的方法和论证。我认为,即使就我们所业已解说而言,这样的原始语义学的结果也与Ogden和Richards的结果具有紧密的联系。他们的论点是,关于语言及其功能的错误观点是哲学思维和科学研究进一步发展与语言在新闻、宣传和小说中实际运用不断增长的主要障碍之一。现在,我在本节和上节已经努力说明了这样一种粗劣而谬误的关于语言和意义的观点必定存在,已经努力论证了它是如何形成的、为什么它不得不存留,而且我努力从语法结构的细节中查考之。

还有一件事情需要补充。在整个语言学用法和思维的较晚阶段,词根和意义发生了从一个语法范畴到另一个语法范畴无差别而大规模的变换。因为根据我们的原始语义学观点,每一个富有意义的词根在其合适的语言范畴中原本必定有其位置,而且只有一个位置。因此,意为“人(man)”、“动物(animal)”、“树(tree)”、“石头(stone)”、“水(water)”的词根本来是名词性词根,“睡(sleep)”、“吃(eat)”、“去(go)”、“来(come)”、“落(fall)”的意义是动词性的。但是,随着语言和思想的发展,在隐喻的不断作用下,在归纳、类推和抽象的不断作用下,在类似的语言学用法的不断作用下,范畴与范畴之间建立起联系、消除了界限,因而使得单词和词根可以在语言的整个领域内自由地流通。词根这种普遍存在的性质在像汉语和英语这样的分析语中非常显著,也可见于即便非常原始的语言。

现在,Ogden先生和Richards先生已经以一种极其令人信服的方式揭露了陈旧的唯实论谬误的极端顽固性,这种谬误在于:单词保证或包含它自己的意义的现实。深入真切地探窥原始的词根形成过程和原始范畴的现实及其后来所发生的不知不觉间造成严重危害的瓦解,为作者的观点增添了重要证据。词根迁徙到不适当的位置,赋予实体化意义的虚构现实一种它自己的特殊一致性。这是因为,由于早期体验保证了可见于关于原朴实体的范畴的任何事物的名词性存在而后来的语言学变换引入了诸如“去(going)”、“休息(rest)”、“运动(motion)”之类的词根,因此显然的推论是,如此的抽象实体或观念生存于它们自己的现实世界。诸如“好(good)”和“坏(bad)”之类表达野蛮人在一种情境中获得半动物性满足或不满足的无害形容词,后来硬挤进为拙劣粗陋的原始实体所保留的领地,升华为“好(goodness)”和“坏(badness)”,创造出整个神学世界与思想和宗教的体系。当然,我们必须记住,Ogden和Richards的理论与本文所陈述的观点极其断然地主张,语言,和所有的语言学过程,只有从发生于人与其周围环境的关系的真实过程中才能获得其威力。我仅仅讨论语言学变换问题,恰如我们通过分析原始人的思维以说明原始语言学、本书作者通过总体上对人类思维进行精湛分析以说明当代语言的优美和瑕疵那样,通过半开化社区和半文明社区的心理学进程和社会学进程以说明之,会是很有必要的。