对我国低生育率影响因素的研究

2013-01-10王美凤任志江

王美凤 任志江

尽管不同国家生育率转变的时间和过程存在差异,但其由高转低的特点却是世界各国人口发展的一般规律。据统计,在全球224个国家和地区中,已有96个的生育率处于或低于更替水平,其中44个低于1.5,15个低于1.3。到2008年时,全球一半以上人口的生育率已降到更替水平之下,低生育率已成为国际社会共同关注的问题。20世纪90年代初,中国的总和生育率(TFR)也由建国初的6.0左右降至更替水平以下,进入低生育率国家行列。然而,相比于欧洲、日本和其他新型工业化国家与地区,我国的低生育率是在经济还不发达、社保体系也尚不完善的情况下出现的。因此,回顾建国以来生育率的演变历史,进而探究低生育率的形成和影响因素,归纳出其演变的特点和规律,对今后我国人口政策的制定和完善具有不言而喻的意义与价值。

一、建国以来的生育率演变史

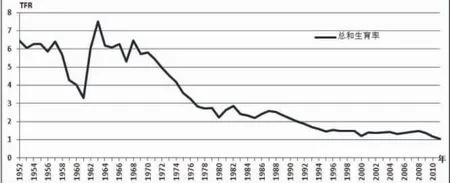

在新中国生育率的演变过程中,TFR表现出起点高、降幅大等特点,如图1所示。具体来说,可将其大致划分为如下三个阶段。

第一阶段:1949—1970年。这一时期尚未有效开展计划生育工作,由图1可见,除“三年困难时期”非正常的剧烈波动外,我国人口生育率总体处于高位增长阶段,TFR一直保持在6左右。

第二阶段:1971—20世纪90年代初。这一时期,我国TFR从1971年的5.44骤降至1980年的2.24,十年间的降幅超过3。虽然此后偶有上升,但总体延续了下滑的态势,到20世纪90年代初则进一步降到更替水平之下。

第三阶段:20世纪90年代初至今。这一时期的TFR均低于更替水平,并呈现出稳中有降的特点。

图1 1949—2011年我国TFR的变化情况

二、对我国低生育率影响因素的探析

我国人口生育率的演变情况较为特殊,在较短时间里就完成了从高到低的转变。20世纪90年代初,我国TFR已降至更替水平之下,步入低生育率国家行列;到2010年则又进一步降为1.18,步入“极低”或“超低”阶段。这种非同寻常的转变及低生育率的延续,除受计划生育政策的直接影响外,还与我国经济发展水平和其他因素密切相关。

1.计划生育政策是生育率由高转低,并进而步入低生育率阶段的加速器。

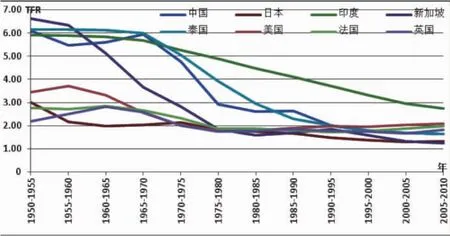

图2 1950—2010年一些国家TFR的变化情况

从世界各国的一般情况看,生育率由高转低的主要原因通常有二:一是随着经济发展水平的提高而发生的自然转变,二是通过人口控制政策来强制实现。前者如美、英、法、日等先行发达国家,后者如中、新、泰、印等。需要指出的是,人口控制政策的实施力度对生育率下降的幅度,有着较大的影响。如图2所示,20世纪50年代前期,中、新、泰、印的TFR均为6左右,且印度的水平还略低于其他三国。然而,新加坡于1966年广泛推行控制生育的政策后其生育率加速下滑,到70年代后期其TFR已低于更替水平;泰国虽于1970年才颁布正式的全国人口政策,但由于其家庭计划生育服务政策的强化和已婚妇女普遍采取避孕措施等,致使其生育率也在较短时期内出现持续下降,如TFR即由20世纪70年代初的5.81降到了90年代初的2.17。与此相似,中国也于上世纪70年代初正式实施计划生育政策,并提出“晚、稀、少”的主张。到80年代初,又进一步强化了这一政策,推行一刀切的“一胎化”做法,并在此基础上于1982年将其确定为基本国策并载入宪法。正因如此,我国的TFR在20世纪70年代以后也出现骤然下降。与上述情况不同的是,虽然印度是最早注意到人口问题的国家之一,并早在20世纪50年代初就颁布了“国家人口控制计划”,但由于其执行者对此并不热心,相关政策也随着政府的更迭而不断变化,致使这一计划的实施效果并不理想。其结果自然是印度的TFR并没有像上述三国那样在短期内出现较大幅度的下降,而只呈现出较为平缓的下降。不难看出,人口控制政策及其实施力度会对相关时期或阶段的生育率产生重大影响,使相关国家的低生育率提前到来。因此,虽然计划生育政策不是低生育率出现和延续的必要条件,但却是包括我国在内的众多实施这一政策的国家的生育率由高转低,并进而步入低生育率阶段的加速器。

2.虽然经济发展水平对我国低生育率的延续起着重要作用,但这一作用不仅没有上升为主导作用,反而在新世纪以来有所减弱。

如前所述,多数发达国家的生育率由高转低,是随着其经济发展水平的提高而自然出现的,也就是说经济发展水平在其生育率演变过程中,发挥着主导性作用。然而,对中国等实施了生育控制政策的国家来说,经济发展水平对低生育率的出现和延续又起了什么样的作用呢?我们以中国为例,对此做一定量分析。

根据张青对人均GDP与TFR关系的假定,这里拟对二者在几个阶段的相关关系进行对比分析。下文中的Y代表人均GDP,TFR代表育龄妇女生育水平,其中的人均GDP数据来自2012年的《中国统计年鉴》,TFR数据出处同图1,由此建立如下线性-对数二元回归模型:

TFRK=A+Blog(YK)

其中TFRK表示第K年的TFR,YK表示第K年的人均GDP,即我国当年的经济发展水平。

我们先对1991—2011年间的二者关系进行研究,由此得出TFRK与log(YK)的回归分析结果如下:

TFRk=3.441351-0.217432*log(Yk)

se=(0.297555)(0.032534)

t=(11.56544)(-6.683112)

p=(0.0000)(0.0000) R2=0.701558 d=0.789161

其中拟合度R2=0.701558。显然,虽然拟合度较差,但p值却说明不管显著水平为10%还是1%,这一时期经济发展水平对我国低生育率的影响都是显著的,并且二者呈负相关关系,即斜率系数-0.217432度量了人均GDP每增加1倍,TFR大约下降0.0655(0.217432×log2)。

类似地,我们分别对1979—1990年、1991—2000年、2001—2011年间的TFR与人均GDP进行上述回归分析,其结果如表1所示:

表1 TFR与人均GPD的关系(精确度为0.001)

由上表可知,当显著性水平为10%时,除1979—1990年外,另外两个时段的经济发展水平均对各自的生育率有显著影响;而当显著性水平为1%时,只有1991—2000年的经济发展水平对生育率的影响是显著的。再联系前述1991—2011年的情况便不难看出,改革开放以来国民经济的快速发展,对我国生育率的影响经历了一个先轻、后重、再渐次变轻的梯度演变过程,并且虽然其对我国低生育率的延续起着重要作用,但与诸多发达国家不同的是,这一作用在尚未上升为主导作用前,就已在新世纪以来逐渐减弱。这就意味着除计划生育政策和经济发展水平外,还有一些其他因素对我国低生育率的延续起着越来越重要的作用。

3.其他因素所起的重要作用。

除上述因素外,社保水平、教育水平、文化观念、科技水平、育龄妇女年龄结构等因素,也对我国低生育率的保持和延续起着重要作用。

较低的社保水平对低生育率的影响。这些年来,随着经济的快速发展和社会的剧烈变迁,城乡居民的生活工作压力不断增大。然而与此同时,我国的社会保障制度却因种种原因还不健全和完善,保障的能力、范围和水平也都较为低下,如困扰我们多年的“上学难”、“买房难”、“看病难”、“养老难”等问题,至今仍是全社会关注的热点和难点问题。正因如此,这些年来推迟生育甚至不生育的人越来越多,“婚姻高龄化”和“生育高龄化”的现象也不鲜见。这对我国低生育率的延续甚至强化,起了重要作用。

教育水平的提高对低生育率的影响。随着经济社会的发展,我国居民的教育水平不断提高。据测算,我国每十万人口中具有大专及以上学历的,1990、2000和2010年分别为1422、3611与8930人,占比从1.422%依次提高到3.611%和8.93%。随着高校扩招和考研潮的进一步发展,近年来这一比例还在不断提高。然而,教育水平的提高一方面使女性的就业情况和经济收入获得改善,其长期以来依附于男性的状况随之改变,很多人既不愿再沦为生育工具,也不愿因生育而放弃个人发展的机会;另一方面,随着人们文化素质的提升,原有的“不孝有三,无后为大”和“养儿防老”等传统习俗也逐渐发生改变。这些因素都会影响我国的生育水平,低生育率自然也就得以保持并有逐渐强化的趋势。

文化观念的进步对低生育率的影响。经济社会的发展,促进了文化观念的进步。如随着民主、自由、平等观念的深入人心和对人性个性的尊重,婚姻家庭关系的不稳定性增大,生养后代需要夫妻双方更加慎重地考虑。又如,由于观念的变迁,越来越多的人开始追求和享受更加自由和闲适的生活,而生育抚养后代则会在一定程度上影响到这种生活的效果。这些年来日渐增多的“丁克家庭”,很大程度上就是这种观念的产物。

科技进步对低生育率的影响。这些年来科学技术的迅猛发展,使避孕方法和避孕技术更加多样和进步,其效果也更显著高效。另外,性别鉴定工具的发展和手段的丰富,以及人工流产技术的进步,也都对生育率的持续走低起了积极的作用。

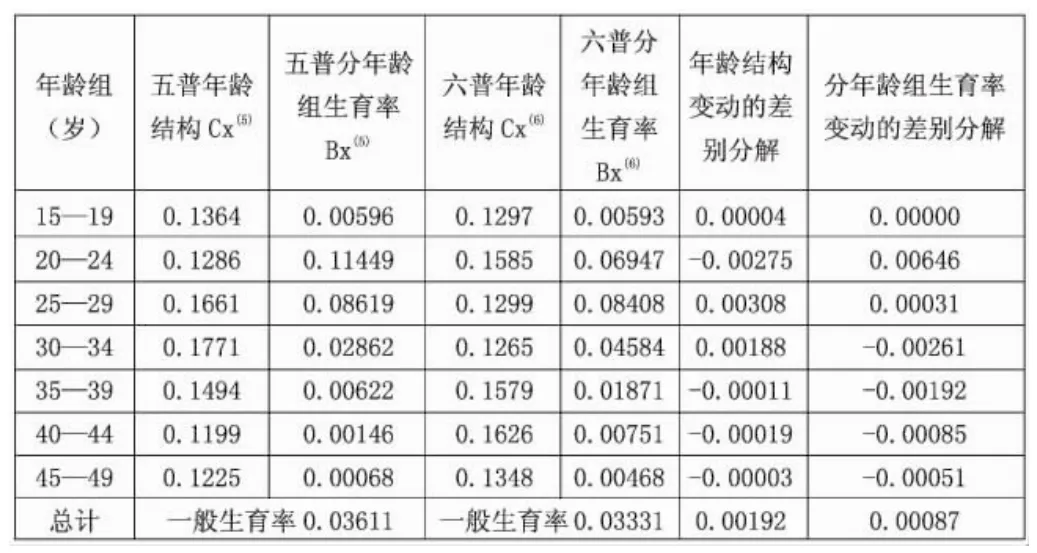

育龄妇女年龄结构对低生育率的影响。虽然判断生育水平一般用TFR,但因它不受育龄妇女年龄结构的影响,加之TFR与一般生育率的关系十分密切,且二者呈正相关关系,所以我们用一般生育率来分析育龄妇女的生育水平。一般生育率是育龄妇女年龄结构与育龄妇女分年龄组生育率的叠加,即以各年龄组妇女在育龄妇女总体中的比重为权数的分年龄组生育率的加权平均数。造成人口出生率自然下降的原因一般有二,一是人口年龄结构的变化,即处于生育高峰年龄段的妇女人数及其比重出现绝对或相对的变化;二是育龄妇女分年龄组生育率的变动。鉴于对生育水平有显著影响的是前者,这即意味着全国育龄妇女在育龄高峰期的数量或比重,对我国生育水平产生着重要影响,尤其是处于生育最佳年龄段育龄妇女的年龄结构变动。因此,为研究年龄结构对生育率下降水平的影响程度,以下采用标准化的方法进行分析,如表2所示。在表2中,生育率水平是依据人口年龄结构进行差别分解的,我们考察“五普”到“六普”期间一般生育率的年龄结构与分年龄组生育率,对其变化各起了多大作用。研究结果表明,这一期间育龄妇女生育率下降的2.79‰中,有1.92‰由年龄结构变化引起,另外的0.87‰则由分年龄组生育率下降引起。在此二元标准化模型中,前者解释了生育率下降的68.8%的原因,后者解释了31.2%的原因。另外,有研究表明,在2000—2010年期间,育龄高峰期内育龄妇女不同年龄组人数的变动差异较大,即在20—34岁这一生育水平相对较高的年龄段人口中,仅有20—24岁这一年龄段的人口表现为增长,且增幅为31.85%,25—29岁与30—34岁年龄段的人口却均出现大幅下降,降幅分别是13.73%和22.92%。由上可知,新世纪以来,影响我国低生育率延续的主要因素,已由20世纪90年代的育龄妇女年龄组生育率,转变为育龄妇女年龄结构。

表2 对一般生育率变动依据人口年龄结构进行差别分解

三、结语

综上所述,一个国家或地区自然生育率的高低,总体上决定于其经济发展水平;政府的人口政策则会对相关时期或阶段的生育率产生重大影响,在某些特定条件下甚至可能左右着生育率的变化。具体到20世纪90年代以来我国所出现的低生育率,由上述分析不难看出,一方面,计划生育政策是我国生育率由高转低,并进而步入低生育率阶段的加速器;另一方面,虽然经济发展水平对我国低生育率的延续起着重要作用,但这一作用不仅没有上升为主导作用,反而在新世纪以来有所减弱。除此之外,社保水平、教育水平、文化观念、科技水平、育龄妇女年龄结构等因素,也对我国低生育率的保持和延续起着重要作用。

事物都有两面性。低生育率在减轻人口负担的同时,也带来诸多问题,如人口老龄化、劳动力成本上升、国际竞争力下降等等。这些年来,上述问题在我国已初露端倪,如不引起足够重视,将会导致严重后果。正因如此,我们应高度关注我国低生育率的各种影响因素,制定切实可行的人口政策和应对方案,确保我国经济社会的平稳快速健康发展。

[1] United Nations,Department of Economic and Soc ial Affairs,Population Division(2009).World Fertility Data 2008(POP/DB/Fert/Dev2008).

[2] 王丰.专家称中国人口负增长惯性已成定局,潜在危机不可漠视[EB/OL].http://finance.ifeng.com/new s/hgjj/200806/0630_2201_623698.shtml,2008-06-30.

[3] 姚新武,尹华.中国常用人口数据集[M].北京:中国人口出版社,1994.

[4] 许静.中国低生育水平与意愿生育水平的差距[J].人口与发展,2010,16,(1).

[5] 朱勤.2000—2010年中国生育水平推算——基于“六普”数据的初步研究[J].中国人口科学,2012,(4).

[6] 任远.从降低生育率到稳定低生育率——自然负增长背景下的生育率影响因素及生育管理研究[J].市场与人口分析,2004,(1).

[7] 张青.总和生育率的测算及分析[J].中国人口科学,2006,(4).