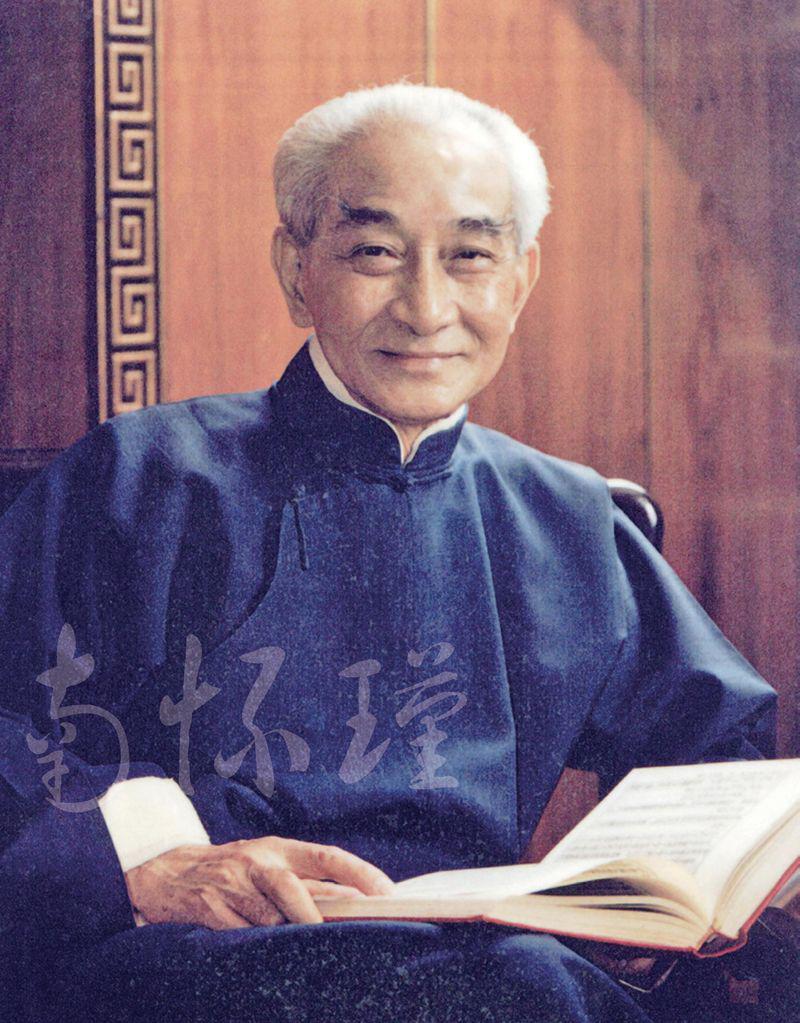

南怀瑾:大师远去,馨香永驻

2013-01-09了义

了义

学界对他的评价是:“上下五千年,纵横十万里,经纶三大教,出入百家言。”他却自评:“我的一生,八个字:一无所长,一无是处。没有一样是对的。”

人们对其褒贬不一。褒之者,认为他是旷世难见的大师,抛砖引玉,点石成金;而贬之者,毫不留情地批其不学无术,疏漏颇多。与此形成鲜明对比,他本人对各种评价,均持散淡态度。

大师生平

1918年,南怀瑾出生于浙江乐清柳市的一个书香之家,从孩提时起即接受严格的传统私塾教育。到17岁时,他除精研儒家四书五经外,涉猎已遍及诸子百家,兼及拳术剑道等多种中国功夫,同时苦心研习文学历史、琴棋书画、天文历法诸学,每得其精髓而以之为乐。年轻的南怀瑾还喜欢跋涉名山大川,拜访各种隐士奇人。

抗日战争爆发后,南怀瑾毅然投笔从戎,跃马西南,筹边屯垦,后执教于中央军校军官教育队。离成都不远的灌县青城山有一家著名的灵岩禅寺,南怀瑾至交传西法师在此住持。当时不少知名学者如冯友兰、钱穆等均住在寺内,大居士盐亭老人袁焕仙先生也在寺里闭关。南先生于休假闲暇亦时常往来于青城山,结识了袁老先生,晤谈之下成为忘年之交。

1943年春,104岁高龄的虚云老和尚赴重庆弘法,当时南怀瑾随袁焕仙代表四川佛教会邀请虚老前往成都未果,但是南怀瑾与虚老相谈甚欢并参学皈依。后来南怀瑾辗转于四川、西康、西藏等地参访,并遁迹峨嵋大坪寺,阅藏三年。在四川九年,南先生虽历尽艰险,但是所获亦丰,他自己有词云:“云水萍飘岂偶然,九年足迹遍西川。管他鬓到秋边白,落得人间月似烟。肠空转,事难全,又入阎浮欲界天。樽前酒醒荒唐梦,君向潼南我向滇。”

之后,南怀瑾取道重庆,离川赴滇,讲学于云南大学,其间又短期回到成都,讲学于四川大学。1947年,南先生返回浙江乐清故里,细细阅读了浙江省立图书馆所藏文渊阁《四库全书》与《古今图书集成》。1949年春,南怀瑾来到台湾,相继在文化大学、辅仁大学、政治大学等处讲授中国传统经典。

20世纪60年代起,台湾官方推动中华文化复兴运动。南怀瑾名气大增,弟子渐多,甚至被邀请在台湾三军驻地巡回演讲。南怀瑾于1976年出版的演讲辑录《论语别裁》,趁势而热,多次重版,流行于华人文化圈。彼时台湾政界高官不乏自称为“南门弟子”者,使南怀瑾有“冠盖辐辏,将星闪耀”之势。

李登辉登至台湾政坛高位后,南怀瑾先生避居美国三年,其间创办多个教育文化机构。此后,先生致力于中华传统文化的传播,曾创办东西方文化精华协会总会、老古文化事业股份有限公司、美国弗吉尼亚州东西方文化学院、加拿大多伦多中国文化书院、香港国际文教基金会。

1988年,南怀瑾先生抵香港定居。其间,时任中共温州市委书记的董朝才前去拜访,希望南怀瑾倡导和推动孙中山《建国方略》中提及的金温铁路,以利浙西1400万苍生黎民。南怀瑾慨然应允,成为金温铁路的催生者。

南怀瑾先生在内地和台湾政治圈中人脉广泛,了解两岸的政治和历史,因此而被选为两岸关系的传话人。周瑞金撰写的《奇书、奇人、奇功》一文,被汪道涵推荐给中央领导阅读。是时,南怀瑾先生正在香港寓所促成国共两党和谈,这为后来达成“九二共识”,打下了坚实的基础。1992年6月,南怀瑾为两岸密使亲笔起草《和平共济协商统一建议书》。

近百年来,中华传统文化在国际国内的风云变乱中,被破坏得七零八落,命如悬丝。20世纪90年代后期,社会道德问题频繁出现,教育与文化的迷惘,使得各种社会问题层出不穷。基于此,2000年,南怀瑾先生在江苏吴江开设太湖大学堂,以践重续中华文化断层的心愿,直至去世。这一举措对延续传统文化重建具有里程碑意义。

传承大道

南怀瑾先生精研国学,对儒、释、道均有精湛的造诣,兼通诸子百家、诗词曲赋、天文历法、医学养生等诸门学问,大师的头衔于他而言,当之无愧。

他的著作多以演讲整理为主,内容往往将儒、释、道等思想进行对比,别具一格。

儒家代表作品如《论语别裁》《孟子旁通》《原本大学微言》《易经杂说》,其中勘正了许多以往对传统文化的误解。佛教方面如《〈金刚经〉说什么》《〈圆觉经〉略说》《如何修证佛法》《〈药师经〉的济世观》等,均把抽象的佛法与具体的人心融为一体,把一切成佛的根据,化为当前的现实的人心、完整的人格和人性。道家方面,南怀瑾的书籍在命理及中医学亦扮演不可或缺的角色,如《我说参同契》《老子他说》《庄子諵譁》《道家密宗与东方神秘学》等。

不论是儒、释、道哪一家思想,南怀瑾均善于把深奥道理说得明白,妙语自成一家,深刻诠释了佛说的“一切圣贤皆以无为法而有差别”,让学人醍醐灌顶,豁然开朗。他的作品的读者群,更是上至达官贵人,下至平民布衣。

在这些书的背后,隐藏着他传奇的经历:1949年春,先生处“运厄阳九,窜伏海疆,矮屋风檐,尘生釜甑”之境,依然超然物外,坦荡洒脱,完成了他在台的第一部巨著《禅海蠡测》,就禅宗要旨、公案、机锋、证悟、神通及与丹道、密宗、净土诸法之关系,钩玄剔要,精微阐述,为求证无上菩提大道者,架设一条登堂入室之梯。虽身居五浊陋室,先生仍执笔疾书,相继完成了《楞严大义今释》和《楞伽大义今释》两部传世之作。

几年后,先生焚膏继晷,笔耕不辍,写出《禅宗与道家》一书,全面阐释禅宗宗旨与宗派源流,深刻剖析了禅宗对中国文化与社会的深远影响。该书亦以翔实史料纵论正统道家及隐士、方士、内丹、外丹各派源流变迁及其修炼要旨,使学术界耳目为之一新。

《如何修证佛法》原名《融会显密圆通修证次第》,为避免与其他经论混淆,才改为较为浅显的书名。它是南先生在台北静修期间,抽暇为海内外弟子们所作的系列讲座,共二十八讲,对实际学佛修证的步骤有精辟讲解和具体指引。

1990年,该书即引起美国学术界关注,美国翻译界有名的两兄弟之一杰西·克里瑞立即着手将其译成英文在美出版。此外,南先生《禅与道概论》等也被翻译为英文出版。在大陆“南怀瑾热”中,除了版本众多的著作外,中国世界语出版社和复旦大学出版社还推出了南先生系列著述,将中国内地“南怀瑾热”推向了高潮。

功德垂世

1969年,南先生以“熟读经书徒论议,实行道义太伶仃”,不忍中华传统文化日趋式微,发愿“欲为天心唤梦醒”,创立“东西精华协会”服务于社会与大众。协会会务繁忙,南先生讲学范围又极广,除深入浅出讲述儒、释、道三家之学外,尚有中国文化大系、历代谋略学、中华医药、中国建筑与园林艺术、中国企业管理,以及诗词、书画、星相、堪舆、卜易之学……前往听讲者极为踊跃,会场常常人满为患。

其间,南怀瑾先生又创办了《人文世界》月刊,接着,南先生又先后创立了“老古出版社”(后更名为“老古文化事业公司”),创立了“大乘学舍”(后更名为“十方丛林书院”),并出版发行《知见》杂志。虽然日渐繁忙,但是南怀瑾先生矢志弘扬中华传统文化,夜以继日,挥毫写下《论语别裁》等数十部系列作品,其中有一部分为学生整理的先生讲学记录。与此同时,先生整理出版了与袁焕仙老师合著《维摩精舍丛书》《定慧初修》等。

南怀瑾近年长住江苏省吴江市,在自己创立的太湖大学堂讲课传道。2012年下半年,南怀瑾因为感冒引发肺炎,住进上海复旦大学附属中山医院接受治疗。后病情转重,他左近的弟子透露,南怀瑾和弟子商量是否记录自己的生平,“这动作是前所未有的,以前有弟子要为南老记录,或写传记,都被拒绝”,“应该是南老知道时间到了,要求弟子一一记录自己的故事”。9月29日下午,南怀瑾先生在苏州太湖大学堂去世,终年95岁。

他活着的时候,以质朴的道德、无碍的智慧、高尚的人格影响了他的朋友、学生以及无数的读者。现在他离开了,他的作品和“欲为天心唤梦醒”的高尚情怀同样也会影响到更多的人。他所留下的足迹与论著,也成为现代儒生的精神遗嘱,永留于世。