聚焦生命:教师专业发展传统模型的反思与超越

2013-01-02唐松林

唐松林 魏 珊

一、传统的教师专业发展模型分析

在教师专业发展的问题上,一直寻求具有普适性的教师教育方法论模型。大致存在标准改善型、中小学校改善型和一体化改善型等三种模型。

(一)标准改善型

标准改善型即在师范院校教育中,设计了一套教师专业发展的目标系统,然后开设一些与目标相关的教育课程,只要准备从教的人员完成这些课程并达到相应标准,他就是一个合格教师。在我国教育部师范司编写的《教师专业化的理论与实践》一书中,教师专业标准被归纳为以下四个方面:专业理想:教师对成为一个成熟的教育教学专业工作者的向往与追求;专业情操:教师对教育教学工作带有理智性的价值评价的情感体验,是构成成熟教师个性的重要因素;专业性向:教师成功从事教学工作所应具有的人格特征,是适合教学工作的个性倾向;专业自我:教师倾向于以积极的方式看待自己,能够准确地领悟他们自己和所处的世界,具有自我满足感和价值感[1]。2012年2月教育部下发《中学教师专业标准(试行)》,也对教师专业发展提出了明确要求,即“师德为先;学生为本;能力为重;终身学习。”[2]教育教学作为一个专业,其标准就必须基于坚实的知识基础、良好的道德修养、系统的教育教学方法、终身学习的习惯与人格等素质结构,这是保证教育教学质量的依据与条件。

标准改善型的功绩在于:第一,它将教师专业发展标准落实在教师个人掌握的知识、技术、态度和实践准则等方面,它为准备从教的人如何提升自己的专业水平,提供了行动方向与活动依据。第二,标准改善型的教师专业发展思想,对建立教师教育机构的认证系统和教师资格认证系统的建设提供了理论依据与实践基础;第三,为教师教育的培养目标、课程体系、学习方法及评估提供了指导依据。

该模型的局限也是明显的:第一,按照该理论的理性逻辑,一个人一旦达到教师标准,将一劳永逸。这种固定化的思维形式与变动不拘的社会要求难以适应;第二,标准改善型忽视了教师发展中的实践与环境因素,容易使教师脱离中小学实际和多元化的学校生活现实;第三,统一的标准对于教师专业发展来说,在促进和改善学生学习过程方面,以及对教育现场的关注还不够,其教学往往是低效率的。

(二)中小学校改善型

随着反思教育学和建构主义教育学等思潮的兴起,越来越多的人相信,最重要、最有价值的教师的专业发展,应该在真正的儿童世界——中小学校里进行。所以,中小学教育改善型成为教师教育关注的重点。今津孝次郎(1996)在《变动社会的教师教育》中,提出了中小学校教育改善型教师专业发展的“三个原理”:即教师专门性原理、学校组织原理和教师教育原理[3]。他认为传统的教师教育模式,以“完成式教师”的思维方式为核心,新的模式则以“未完成式教师”的思维方式为核心;前者将教师的质求之于教师个人的质,重视职前教育;后者立足于教师以教学为中心的学校实践,重视在职教育。

尽管中小学校教育改善型在我国教师专业发展中的作用不明显,但其理论贡献却不容忽视:第一,中小学校教育改善型是建构主义价值取向。强调教师发展更多地依赖于教师的自我反思与建构,追求以教学为核心的学校教育的质的提高;第二,中小学校教育改善型为教师发展提供了丰富的学习内容与方式。它不是将教师教育看作是一种单向的传达行为,而看作为教师之间、教师和学生之间共同作业的过程;第三,中小学校教育改善型可以改变学校教师管理方式,可以使中小学教师管理由事务性管理转变为教育学术性管理,有利于培养研究型教师。

该模型的局限性在于:第一,有些教师生存于地理偏僻、信息闭塞、工作量超常的环境,就容易导致其生活质量、经济待遇与专业发展的现代化水平等低水平循环;第二,由于中小学的多样性,决定了教师教育的多样性,这种多样性与现代教师专业化的普遍要求之间必然存在矛盾。这一矛盾的结果,必然掩盖乡村教师对于现代科学知识技术资源不足与农村环境知识被忽视的事实,最终导致教师专业发展更多地受制约于教育行政指令与统一标准的力量作用,而消弭教师专业发展模式的多样性。

(三)一体化改善型

90年代,以反思教育学为理论基础的“反省教育”的主张,使人们开始反思师范院校在教师专业发展中的价值及其必要性问题,教师教育一体化理论与教师职业生涯理论开始受到重视。谢安邦(1997)从宏观的角度提出了教师教育一体化的思想,主张从教师教育领导体制一体化、教师教育机构一体化、教师教育师资队伍一体化和教师教育课程一体化等四个方面促进教师专业发展[4]。这样,教师专业发展从职前教育延伸到职后,并且越来越受到重视。

一体化改善型的意义是重大的,它具有强烈的整体观念与系统意识:第一,一体化改善型源于终身教育思想和詹姆斯的教师教育阶段论思想,它使教师专业发展过程从职前延伸到职后,从大学延伸到中小学,从教育理论探讨延伸到教育实践领域,是对前面两种模型的扬弃与超越;第二,从实践意义而言,一体化改善型由一系列连续的,有利于教师专业发展的措施组成,它为教师提供了从职前的师范院校教育,到职后的贯穿教师职业生涯的各种发展机会;第三,它预示着教师专业发展由一次性学校教育制度向终身教育制度的转变,进而向终身学习制度转变的必然趋势。

一体化改善型也并非十全十美,其局限在于:第一,尽管教师教育已经从大学拓展到中小学,但它对于教师专业发展如何从教师主体外部向主体内部缺乏深入的思考,教师的个性与创造一直缺乏足够的关照与尊重;第二,教师的专业发展没有融入教师主体深处其中的自然、历史、文化等复杂的真实环境,乡土人文与自然资源一直排除在教师专业发展的资源之外;第三,由于不同地域教育资源的不对称性,边远学校用于教师专业发展的现代化资源短缺,教师除了按部就班地执行教育行政命令,或复制城市教师的教学模式以外,他们没有机会获取更多的现代资源,也很难有创造性思考与行为。

二、生命的缺场:传统的教师专业发展模型的问题

上述三种模型,一个极为重要而强有力的分析视角,即教师生命的视角,没有得到足够的重视。当代美国哲学家丹尼尔说,生存与发展“来源于内部,来源于个人的欲望与抉择……生存并非仅仅是进行思维,而且还寻求交往。”[5]以上模型存在的基本问题是,割裂了教师专业化与教师的内心、历史、经验、境遇等生命属性之间的有机联系。

(一)教师的内在冲动有待进一步尊重

生命不仅是肉体中潜在能量的冲动,而且具有思想、经验、想象和意识存在的涵义。它对教师自主建构教育知识、教育信念与教育价值等专业素养,具有不可或缺的作用。清代戴震这样说过,“无欲无为,又焉有理。”教师专业发展,需要在欲望的基础上迸发学习热情,在自我生存时空中,建构一种自信的生存态度,在没有干涉的境况中去寻找当下的特殊性及其意义,用谦虚的态度融入复杂的人际关系,在研究中跨越与重新定义各种价值的边界,从而拓展自己的认知空间,提升自己的专业化水平,享受生命的乐趣。

然而,以上模型,过于看重生命以外的东西,忽视了生命的潜能与激情,忽视了教师自我生命的原始意象与冲动。这些模型作为一种外在的、他者的要求形式,成为操控教师专业化的机器。教师在“他者”的操控中被专业化,成为冰冷的技术理性的客体。教师生活在“他者”的意识与指令里,自我生命没有受到足够的尊重与应有的释放。这样的专业化,使教师变得无聊、苦闷、无奈与恐惧。其创造与智慧的种子遭到藐视甚至被遗弃,他们变成了异己的存在。

教师专业化必须承认教师是一个生命冲动的存在。其过程正是依赖个体生命冲动去所作所为,在适应与变革外部环境的过程中,连续不断地满足自己的需要,改造着客观世界,也创造了自身[6]。如果单一地以外在标准规约教师,就会抑制教师内在的生命冲动,使其专业化失去主体性与生命力,出现教师对现实的逃离,也使教师缺乏安全感、幸福感。所以,反思现代传统教师专业发展模型,赋予其强大的生命力量显得尤为宝贵。

(二)教师的文化境遇有待进一步关联

胡适说过,教师的生活应该是学问的生活、团体的生活和社会服务的生活。教师并非与自己生存的环境无关,恰恰相反,它就是环境本身,是一个环境共生的存在。教师生活于民间,发育于肥沃的乡土文化土壤;他们传播知识于民间,富有强大的生命力,从教师的生存境遇中,教师不再是只要面对学生和课本的教书匠,他们也要在社会中生存、生活[7]。

传统的教师专业化模型的问题之一,在于割裂了教师个体的生存境遇。它们缺乏对我国教师的多样性、异质性与特殊性的研究及总结,对教师之于乡土社会的价值缺乏深入研究。忽视了教师专业化与文化境遇的互动,忽视了教师自身与生存文化的系统联系。结果导致教师专业化缺乏文化土壤的根基与涵养。这对有着深刻反思能力与历史心境的教师来说,似乎有些舍本求末,事倍功半。在这些模式之下,教师作为思想活跃、崇尚自由的社会群体,极易产生思想困惑甚至混乱[8]。

所以,教师专业化,不是一个置自身生存文化境遇之外,由一些远离他们生存处境的所谓专家与技术官僚决策的技术行动。它需要教师具有完整的自我感与归属感,需要开创一个真正的文化共同体的空间。这种“共同体无法在分离的生活中扎根,它一定要在完整的自我中生根……它是个体内部不可见的魅力的外部可见的标志,是自身认同和自身完整与世界联系的交融。”[9]如果不考虑教师的生存境遇而谈教师专业化,我们的研究就妨碍了教师与环境如何相互依存,以及他们如何建构与现代化相适应的独特的学习和创新模型。

(三)教师的历史经验有待进一步重视

教师及其专业化并非是一个非历史的对象,恰恰相反,它就是历史本身。自古以来,朱子的“虚心涵泳”,“切已体察”,以及戴震的“化愚为智,去私解蔽”的教育学说,都道明了中国教师善于在记忆、历史与经验中扩展认知,提升智慧,体悟人生的文化精髓。可以肯定的是,知识、信仰、智慧等专业化要素与记忆密不可分。“没有记忆,我们便无法记住自己。没有语言对日常生命神话的清晰表达,我们将真的忘记自己是谁。”[10]教师的专业化是记忆的、历史的与经验的反思过程。

然而,以上教师专业化模型,使所有教师在经历一个普遍主义的运动,在这一运动中,他们同意按照法律、规则的指令要求去生活,似乎它们真的值得遵循那样。这一运动的结果是教师忘记自己的历史与经验,自己的记忆被排除在主流知识、法律与指令的价值之外。结果,教师丧失了主体性和生命激情,失去了知识分子的自尊与自信,他们很少深入研究自己的教学生活,也很难思考自己的社会责任与使命。

传统的教师专业化模型,在教师生命的本能、自由和追求方面重视不够,割裂了教师的历史与经验,其过程沦为一个循规蹈矩,顺从适应的外塑过程。这样的教师专业化,很难说它是有效率的。因此,我们必须明确,个体的记忆、历史与经验,是教师专业化的重要资源,是与其它各种价值碰撞、冲突、融合、形成新观念的肥沃土壤。

三、生命过程型:一个聚焦生命的教师专业发展模型

以上三种模型给我们提供了反思与批判的契机,从而建构一个聚焦教师生命的兼容的、开放的、整合的教师专业发展模型;引导教师成为有思想、有底蕴的反思型教师;自主、反思与创造将成为教师真正的内在素养。

(一)生命过程型的内涵

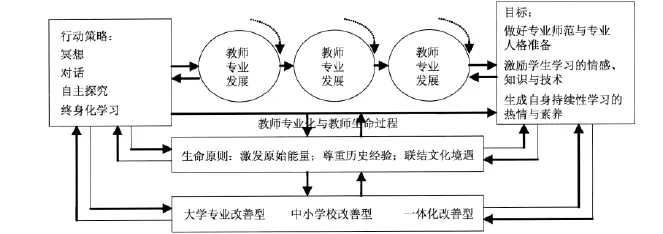

生命过程型兼容标准改善型、中小学改善型与一体化改善型等模型的思想精华,强调教师专业化与个体生命过程是同一过程;其目的在于保持教师专业化的可持续发展动力,为教师做好专业师范与专业人格准备,使教师具有激励学生学习的情感、知识与技术,使教师生成反思的、持续性学习的热情与素养。

教师专业发展的生命过程型模型图

人的生命不是被预设的,而是处在不断地生成和建构之中。教师生命过程是在大学专业改善型、中小学校改善型、一体化改善型的过程中不断超越生命、完善自我的生命过程。教师专业化与教师的生命过程是同一实体,它不仅是一个终身教育的连续体,而且是一个经由自身向外扩展并向外不断联结整合的空间的广延体。它是一个联结自我与世界、传统与未来的生态结构。正如英国作家毛姆的一句话:“思维实体与广延实体是同一的,是同一实体。”[11]这与马克思所说的“人是社会关系的总和”,“人是一个社会历史过程”等结论具有异曲同工之韵味。此模型在传统教师专业发展模型基础上,融入教师生命能量,构成了一个有生命的、动态的、开放的、包容的、无终点的教师专业化的生命模型。

(二)生命过程型蕴涵的基本理念

生命过程型,继承了传统教师专业发展模型的优势,并在时空上,汇聚了生命的巨大延续性与拓展性能量,并秉承如下价值承诺。

激发内在能量。教师专业化,最根本的不是主体向外索取或期盼外在的给予,而是激发教师生命中不竭的内在动力,并向内触摸自己的内心,达到超越自身与现实的局限,迈向探寻意义世界和实现精神自由的形上超越之路。一方面,需要所有人均要尊重教师生命中强大的、不可遏止的、神秘的生命力量。教师专业化,并不仅仅指每个人都能获得相应的某种文凭或证书,不只是达到外在规定的教师专业标准,而是教师个体在自我持续性学习中,建构不断超越自我的可能性,获得教育教学上的卓越成就;另一方面,放弃功利主义、平庸主义人生观,放下一切外在的束缚与负累,让生命的冲动自然流淌,使教师在欲望的基础上迸发学习热情,并使之“从不胜寒的高处发掘内心,终至超越海平线,出现令人惊叹的精神奇迹:湖比海深。”[12]

尊重历史经验。教师专业化,即是自身的历史轨迹与经验的沉淀。它被历史文化所记录,并释放出独特的生命魅力。马尔库塞强调指出:“在自我外化和自我内化,对象化和克服对象化这种重复的过程中,作为精神的生命仅仅在自身的维度中运动,这种重复是历史过程的基本特征,它构成了历史的历史性。”[13]教师专业化,本质上不受物化的支配,它需要教师个体对实践知识的深度清理,需要深刻情感体验的累积,需要在历史经验中回忆、书写与创造,从而形成一种自然纯朴,宁静文雅,超凡脱俗,充满生活情趣的存在状态。尊重历史经验并非排斥他人的教学经验与实践成果,而是在自己的教学历史经验中,吸入先进的他者经验,拓展自己的认知,丰富自己独特的教学内涵,形成自己的教学风格与人格魅力。所以,魏书生说,“越思考越觉得自己所面对的未知领域极其广阔、新奇,这更激励我潜心于教学实践与理论学习中探求教书育人的真知。”[14]

联结文化境遇。教师专业化,离不开教师与生存文化境遇的互动与互融,并通过双方的深度对话才得以改善。联结自身文化境遇并非固步自封、游离于现代视野。海德格尔把人能够从具体存在者中,绽出以与世界整体合一的精神品性称为超越。他说:“超越存在者,进到世界中去”,“让人与存在者整体相关联”。[15]雅斯贝尔斯也说,“个人进入世界而不是固守着自己的一隅之地,因此他狭小的存在被万物注入了新的生气。如果人与一个更明朗、更充实的世界合为一体的话,人就能够真正成为他自己。”[16]教师专业化,需要从自己封闭而又单调的领域中解脱出来,在自身的狭隘生活中,触摸到宽广的生活,从一种有限的领域,可以接触到宇宙的广袤和真理的生活[17]。这样,教师才能以自我实践为生命动力,在平庸的物质生活世界之上,摆脱人的当下性而获得超越性,搭建一个立体而崇高的精神世界、意义世界,走向神圣性。

(三)生命过程型倡导的教师行动方式

生命过程型继承了传统模型的优势,倡导个体从自身的生命属性出发,融入教学现场,并向历史与境遇的广延性拓展开去,从自我内心与历史世界的联结、互动与超越中生成无穷的智慧。

冥想。冥想是原始能量的自然状态,它沉浸于历史的回忆,沉淀于自己的内心,诉诸自己的生命诉求,使自己如一叶扁舟,航行于知识的海洋,释放自己的才智与情趣,向着自由的生活世界回归。克里希那穆提这样说道:“任何有意识的冥想不是真正的冥想,冥想是不经意产生的,不可有意为之。冥想不是心灵的游戏,也不是欲望欢乐的游戏。任何刻意的冥想恰恰是对冥想的否定。你只要你意识到你在想什么,做什么就行了。”[18]这表明,任何有目的的、欲望冲动的冥想均会迷惑人的双眼,都会导致人的欺骗、浮躁与幻象。冥想包含观察、倾听与清理等三个基本行动方式。(1)观察。教师面临的教育教学生活,是一个多极的、复杂的、真实的背景。教师须在这一背景中观察,从而进行以背景为基础的意义学习,涉及真实教学任务与情境思考。(2)倾听。在自己的教育教学生活世界中,倾听周围的声音,倾注与释放内心情感。(3)清理。用叙事的方式尽可能保留实践中的情境、流动、机缘、感受,邀请读者一同倾听故事,并以此为基础展开对教师个人实践理论的理解[19]。冥想不掺杂任何目的,它没有命令、奖励与惩罚,它是轻松的、平静的生命形式。

对话。对话即是合作与互动学习。真正的教师专业化,是在自己的生存境遇中与他人相互对话、咨询、协商与交际而不断走向成熟的。教师与他人对话,可以克服自负心理,养成谦虚、谨慎、包容的态度。“真正的专家知道自己知识的局限……也有许多专家并不清楚他们其实并不知道自己正在做什么”[20]所以,教师的经验与人格需要带入生存境遇中,接受现实的评估与拷问。对话需要三个方面的条件:(1)对话平台。平台是存在的,但它没有得到应有的尊重,或者被外在的活动如会议、指令与表格等形式占领;(2)表达的机会。它不是规定的论文数量指标,而是教师从容地、自然地、优美地展现自我,迁移知识,启迪智慧,养育心灵的自发活动,它使参与对话的人的思想和行为都能受到潜移默化的影响。(3)寻求合作。教师要与其它学习者及教育者合作,参加研讨与交流,同时,吸纳同行教师参与自己的专业活动,从而提升跨学科、跨层次的教学水平,生成自己的教育知识与专业精神。这一过程是学习、经验与人格的共享、充实与收获,更是一份情绪的释放与心灵的明朗。

自我探究。教师专业化,需要教师自我探究与静心沉潜,并在那里找到自己的思想感情。苏霍姆林斯基曾说过:“在人的心灵的深处,都有一种根深蒂固的需要,这就是希望自己是发现者、研究者、探索者。”[21]自我探究发自于灵魂深处的冲动与热情,它要求:(1)珍惜自己的大脑。“人的头脑是那么广博、那么复杂、那么有能力、又那么富有创造力,它是一个人阅历、知识与记忆的宝库。一切思想都源于它。”[22]也就是说,任何其他人的大脑不如自己的大脑有效率。所以,相信自己的大脑,相信自己的发现,分析环境的整体属性和各个方面,增加学习的信心。(2)自由释放。教师不能将目光紧紧盯在功利与效益上,而是在复杂的教育情景中,适当地放慢生活节奏,使自己从大多数复杂的生存图景中观察、体验,从多视角想象和思考教育问题。(3)自我评价。教师要不断分析、评价自己的师范人格与教学质量,强化教学效果,拓展自己的教育认知,提升自己的教学水平。

终身化学习。教师比其他任何人更有必要成为终身学习的人。它要求教师交替地行走于大学与自己的教学现场中,不断地更新知识,拓展自己的专业认知领域。终身化学习过程应成为教师的主要生活形式,它能“引导生命个体在短暂的生命中追求长久的意义,在不可重复的生命中活出自己特有的足迹,在最基础的生命中建构起无限的价值,在无价的生命中活出人生的高尚。”[23]终身化学习主要三个方面的内容:(1)进修。教师不能闭目塞听,画地为牢,要主动积极地借鉴、吸收他人的教学经验,主动选修大学相关课程,吸纳新知识,感悟真理的奥秘。(2)借鉴。要经常观摩名师教学、聆听专家讲座、参加业务培训,不断地丰富自身的教育认知,丰富自己的教学经验。(3)反应性实践。教师专业化,需要教师在自己的历史与境遇中,根据不断变化的情景建构新的计划,以提升自己对情景的反应能力。教师的教学方案、教学方法和教学进程等计划,需要不断地在实践中探索、归纳与总结,从而积淀知识,提升品性,生成智慧。

总之,教师专业化,伴随教师自我生命过程的始终,依赖于教师个体的冥想、对话、自主探究与终身化学习等生命活动而走向成熟。教师在释放内在能量、尊重历史经验与联结生存境遇的专业化过程中,享受生命过程本身带来的喜悦、痛苦、困惑与发现,从而臻于教师精神生命的丰富与完成。

[1] 教育部师范司组织.教师专业化的理论与实践[M].人民教育出版社2003:105.

[2] 教育部下发“关于印发《幼儿园教师专业标准(试行)》《小学教师专业标准(试行)》和《中学教师专业标准(试行)》的通知”(教育部檔 教师(2012)1号,2012年2月).

[3] 金美福.对日本现行教师教育制度的批判与超越[J].东疆学刊,1999(2):16-20.

[4] 谢安邦.教师教育一体化改革的理论探讨[J].高等师范教育研究,1997(5):5-8.

[5] 怀尔德·约翰·丹尼尔着.存在主义的挑战,当代美国哲学论著选译第2集[M].北京:商务印书馆.1991:121.

[6] 唐松林,聂英栋.用生命哲学照亮教师:教师是什么[J].中国地质大学(社科版),2013(3).

[7] 裴淼.教师教育变革的理念演进及其启示[J].教师教育研究,2012(6):35.

[8] 李海丰,施纪华.论教师价值观的变化与大学思想道德环境建设[J].内蒙古师范大学学报(教育科学版),2008(3):133.

[9] (美)帕克·帕尔默.教学勇气:漫步教师心灵[M].上海:华东师范大学出版社,2006:91.

[10] (美)马克·马陶谢克.底线:道德智慧的觉醒[M].重庆:重庆出版社,2013:59.

[11] (英)毛姆着,刘文荣译.毛姆读书随笔[M].上海:上海三联书店,2012:43.

[12] 林贤治.关于知识分子的札记—午夜的幽光[M].桂林:广西师范大学出版社,2006:276.

[13] Herbert Marcuse,Hegel’s Ontology and the Theory of Historicity,The MIT Press,1987:306.

[14] 魏东.魏书生教育文选[M].辽宁教育出版社,1989:31.

[15] 张世英.哲学导论[M].北京:北京大学出版社,2004:178.

[16] (德)稚斯贝尔斯著,邹进译:什么是教育[M],生活-读书-新知三联书.1991:54.

[17] (德)鲁道夫·奥伊肯.生活的意义与价值[M].万以译.上海:上海译文出版社,1997:54.

[18] [22](印)克里希那穆.心灵日记[M].中信出版社,2013:1、6.

[19] 鞠玉翠.走进教师的生活世界——教师个人实践理论的叙事探究[M].上海:复旦大学出版社,2004.

[20] (美)丹尼尔·卡尼曼.思考,快与慢[M].北京:中信出版社,2012:216.

[21] (苏)瓦·阿·苏霍姆林斯著,杜殿坤译,给教师的建议[M],教育科学出版社.1980:57.

[23] 冯建军.生命与教育 [M].北京:教育科学出版社,2004:162.