小城市道路网规划问题及原因分析

2013-01-01徐芳

摘 要:本文基于笔者从事小城市道路网规划的相关研究,分析了小城市道路系统存在的问题,探讨了城市道路系统问题形成的原因,进而研究了小城市道路交通问题的发展趋势,全文是笔者长期研究基础上的理论升华,相信对从事相关工作的同行能有所裨益。

关键词:小城市 道路网 规划 问题

中图分类号:TU984 文献标识码:A 文章编号:1672-3791(2013)01(c)-0212-02

对小城市道路系统进行分析,其目的是找出现状道路系统所存在的问题和在规划道路系统方法方面的欠缺,并剖析形成这些问题的根源之所在,以便“对症下药”一一寻求解决现状问题的途径;对小城市道路交通新的发展趋势进行分析,以便为小城市道路系统的规划发展提出相应的对策,避免这些小城市在突破规模成为大城市时,遇到现在的一些大城市的道路交通问题,指导城市道路交通向良性发展。

1 小城市道路系统存在的问题

1.1 城市道路总体建设水平和规划建设标准偏低

城市道路总体建设水平低,如佛山及镇江市的人均道路面积均在4.0 m2/人以下,宁波老城人均面积仅为3.66 m2/人。干道网密度低,如镇江市的主干路网密度仅为0.168 km/km2,次干路为0.29 km/km2,主次干路网密度仅为0.458 km/km2,肇庆市的主次干路网密度也仅为0.57 km/km2,支路网密度仅为0.86 km/km2,远远低于国家规范中的规定。而城市支路建设更是常常被忽视,支路断头路较多,不能形成系统,这在小城市中是普遍存在的。我国城市的道路的建设标准偏低,与国外以小汽车为主要出行方式的城市相比,差距更大。西方发达国家城市的道路网密度、道路面积率现状指标都很高,美国、日本城市道路网密度指标均在10 km/km2以上,德国、意人利等城市的道路网密度也均在7 km/km2以上,德国达姆斯塔特市的主、次道路网密度为0.7 km/km2以上,支路网密度为6.5 km/km2,道路网密度为8.21 km/km2,远远高于我国规范中规定的城市道路网密度指标。

1.2 道路网系统性差,不能适应机动化发展

毋庸置疑,一个有足够承载能力的路网必须要有合理的级配结构,同时也要有一定的空间尺度(与城市发展空间大小相匹配)。因此道路各网密度、道路面积率达标是我国城市迎接即将到来的机动化挑战的基本前提。当然,仅此还不足以保证路网的高效能,应当强调城市道路网的整合性是至关重要的,即城市道路网中任何一类道路单独拿出来其本身应成系统,并且去掉这类道路的剩余网络也应成系统,只有这样才能为自行车、行人专用系统设置以及理清道路功能创造基本条件。

1.3 路网功能级配结构不合理,造成道路系统功能紊乱

长期以来在道路网规划建设中,许多城市往往只重视一味扩充道路网的空间尺度,而忽视道路网的功能结构改善。例如,在大力推进主干道网建设的同时,却忽视了城市次干道和支路的建设,导致城市道路网功能级配关系的进一步失衡。国内外S799GVb/JXCq4mXSCNIyvw==正反两方面经验表明,从主干路至支路,路网合理的级配结构应为“金字塔形”,而我国大中城市路网结构却为“倒三角形”、“纺锤”形,普遍缺少支路或次干路,其中支路网密度指标同国标差异很大,远小于《城市道路交通规划设计规范》(以下简称国标)3~4 km/km2的要求。

1.4 路网节点不畅,路段与交叉口通行能力不匹配

交叉口作为路网系统中的节点,其功能是否完善,无疑将直接影响整个路网系统的承载能力和运行效率。首先,节点(交叉口)的功能定位应当明确。不同的节点有不同的功能要求,而功能要求是决定节点型式及设计标准的主要依据。路网中的一般集散系统所包含的节点只有转向功能要求,既不要求车流的连续,更不要求速度的稳定性。无特殊情况,这些节点均采用平面交叉型式。交叉口的转向功能是不可少的,特别应当指出,并非转向功能愈全愈好。此外,除功能设计之外,每个节点都要保证足够的通行能力。

1.5 规划建设标准不合理

我国不少城市在道路规划建设时,往往仅研究路幅宽度,并未深入研究快、慢车道的合理分配以及断面形式的远近期结合。如快、慢车道总宽为17~20m的现状干路,若机动车道分配为双向4车道,则非机动车道宽度不能满足交通需求;若机动车道分配为双向2车道,又存在非机动车道较宽的断面浪费。路幅宽度与车道数不匹配,使道路空间难以得到充分利用。不仅如此,小城市道路横断面规划设计往往未充分考虑公交线路及停靠站的布设,影响公交线网的发展。

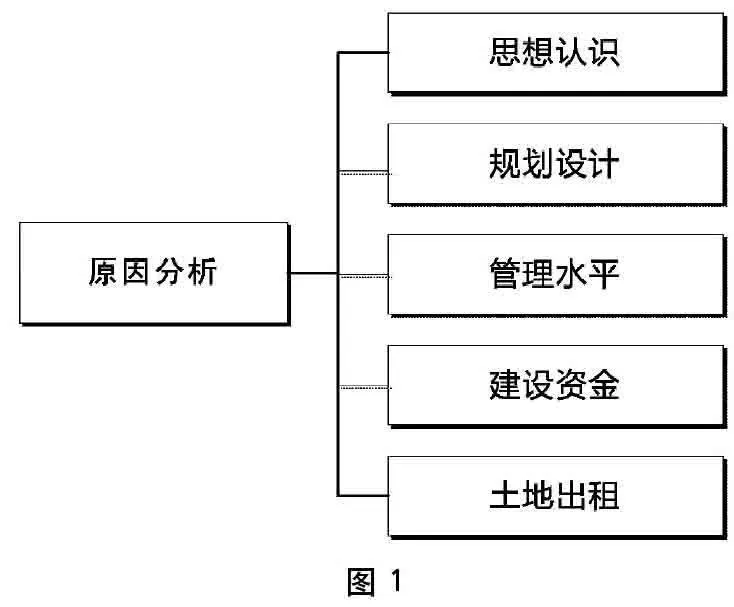

2 小城市道路系统问题的形成原因分析(图1)

2.1 思想认识

许多小城市建设的决策者认为:城市规划和建设就是批土地、建房子;对于城市交通,只要有路可走就足够了,而缺乏考虑城市道路的功能性和系统性。因此在决策时往往因追求“景观”、“气派”、或某种形式的构图等而忽视城市交通的实际需要。

2.2 规划设计

由于认识欠妥,加之规划设计力量薄弱,规划设计者主要考虑如何来满足规划指标,而缺乏对外交通与市内交通、机动车交通与非机动车及行人交通之间的合理组织。对居民新兴的活动所需广场、经济开发区等方面还未来得及研究。

2.3 管理水平

在执行规划过程中迫于眼前的利益或局限于当前的财力而放弃对主要道路及交通枢纽点的控制。停车场地等交通设施因未纳入商品经济运行轨道、无经济效益而改作其它用地,导致规划失控。

2.4 建设资金

以往认为城市道路建设是“非生产性建设资金”、“福利事业”,道路建设因此得不到足够的自给而延误了建设或改善。目前虽然认识到城市道路的重要性,但因旧帐太多,资金又有限,有些道路甚至无法进行改造,所以在短期内还难以从根本上解决问题。

2.5 土地出租

新兴的经济技术开发区,使大批土地得到了出租,有些城市甚至连火车站等交通枢纽也给予长时期的批租,由于土地使用权发生了转让,城市道路系统的建设和再发展受到较大程度的制约。

3 小城市道路交通问题发展的趋势分析

3.1 城市交通与经济发展的关系

随着城市经济的发展,城市交通量发生了较大的变化:有些交通量会有所减少,有些则会大大增加,还可能产生一些新的交通量,所以总的交通量在不断增长。例如,随着城市经济越发达,居民收入水平也越高,相应的居民出外活动增加,居民出行次数增多,对交通的需求增加。特别是随着城市经济的发达,吸引越来越多的外来人员进入本市工作,并产生大量流动人口,一般要占本市居民的1/5~l/4,他们对城市交通运输的需求更甚于一般市民;市场经济的冲击,小城市的人口构成、产业结构比例及经济结构层次等方面发生了巨大的变化,从而使人流、物流和车流量剧增,导致交通管理复杂化、交通设施的压力加大及交通需求多样化,进-步激发了交通需求与供给的矛盾。

城市中人流、车流、物流既是城市经济发展的媒介,又是城市经济发展的产物。市场经济体系的逐步完善,城市中的物流一改过去那种封闭的、由下而上或由上而下的链状式,走向全方位开放的网状式,物流的内容、形式及速度发生了深刻的变革。许多小城市相继建立了诸如钢铁、煤炭、粮食、纺织品、服装等生产和生活资料市场,有些市场还提供加工、包装、储藏、运输等一条龙服务,形成综合性的货物流通中心。

3.2 小城市道路交通问题发展的新趋势随着人们生活水平的提高、经济的发展,这些城市的交通又面临下列一些新情况和新特征

3.2.1 自行车的主导地位正在被摩托车所取代

小城市的城区范围,对自行车出行来说应是比较合适的,但是随着人们收入水平的提高,私人机动化——摩托车增长迅速。

时间地理学认为人们为了满足生活和工的需要,一般要从一个地方移动到另一个地方,然而这种移动受到能力制约、联结合作制约、权威制约。其中能力制约指的是人们按自身能力或使用工具在一定可能的时空范围内活动制约。它可以用“时间菱柱”来表示,上下顶点是由时间确定,而左右范围取决于所使用的交通。假设一个人出行方式是自行车,在下午5:30~6:00之前必须从单位赶到幼儿园接小孩,同时在途中还要去银行、邮局等。假设幼儿园的时间可以推迟到6:30,并且是以摩托车为其出行的方式,那么,其时空主动性显然大大增大,他就可以选择信誉度更高,服务更好的银行或邮局。可以看出在目前小城市对摩托车的使用没有限制的条件下,使用摩托车比自行车有更大的时空主动性。这种主动性是一种社会的普遍要求,也是一种潜在的发展机会。落后的公交,狭窄的道路,使摩托车的数量有上升的趋势。

但是摩托车对环境的污染和其不安全性将会在一段时间以后退出城市交通结构。国家汽车产业政策给目前城市所带来的相关产业的发展和财政的利益又会进一步刺激摩托车向私人小汽车的转换。

3.2.2 小汽车在东部沿海地区将有较快发展

我国东部沿海一些发达地区在今后5~10年内人均GDP都将陆续达到或超过3000美元,2008年,广东省江门市、镇江市、肇庆市的人均GDP已经分别达到29255元、12316元、14390元,根据表2.3可知,小汽车在这些城市中将会有较大发展;其余大部分中、西部的小城市,如山西运城市2008年人均GDP只有3281元,广东省河源市、清远市.、汕尾市等1998年人均GDP分别为4887元、5700元、5265元,在5~10年之内可以达到或超过2000美元以上,但是我国中西部地区的经济基石出薄弱,小汽车进入这些城市的居民家庭还需要经过一段时间。

因此,在进行道路系统规划时,要考虑到这些城市的经济发展对这些城市的交通结构的影响,制定相应的规划发展对策。

3.2.3 居民出行目的的多样化

居民出行目的构成比例与城市的经济结构和经济发展水平直接有关,而且不同的出行目的对出行方式、出行费用、出行时间的价值观也各不相同。如进行业务活动就会更注重安全、舒适、准时,而对出行费用敏感度降低。

这些小城市的产业结构正积极向发展第三产业的方向调整,由此产生许多人员精简,经营灵活的小规模公司、小企业。这些企业的工作人员必须访问许多地点,业务发生频率高。根据日本的资料,企业规模小,人均出行次数将会增多。

城市人均出行次数也将会有所增加。伴随着城市人口的积聚和城市规模的拓展,当其发展为大城市或特大城市时所面临的城市交通问题将更加艰巨。

参考文献

[1] 吴绣芹,张洪岩,李瑞改,等.小城市道路规划应用与实践[M].清华大学出版社,2008.

[2] 吴信才,白玉琪,郭玲玲.小城市道路规划现状与展望[J].道路,2009.