管理如何应对复杂世界

2013-01-01张新国

在技术创新模式进入交叉与融合、密集涌现的背景下,传统的组织体系已经成为障碍创新的篱笆墙。企业的管理模式必须要做出改变。

今天,密集的技术创新及其涌现导致世界比历史上任何一个时期都要复杂,而且朝着更加复杂的方向变化。复杂的结果必然是交叉与融合,过去讲究分工与层级划分的传统组织体系设置已经成了阻碍技术创新的篱笆墙。企业管理走向扁平化、交叉化已经是必然趋势。在复杂的环境下,企业的应对方法不该是化复杂为简单,而应是为复杂世界制定规则,通过设计环境让复杂的环境下产生自组织。企业管理认识到这个规律才能适应新的环境。

传统组织阻碍创新

传统的管理组织强调两点,一是分工,二是分层。分工做好了,“专门的人做专门的事”,效率才会提高;分层做好了,管理幅度控制好才好管理。但是,在技术创新的方式、模式变的扁平、交叉之后,传统组织就出现了严重问题。在传统的分级、分层组织体系之下,不同层级专业之间的人各司其职,纵向跨越层级之间的员工和横向跨越专业的员工不注重沟通,各人自扫门前雪,就无法实现交叉与融合,技术创新就难以实现。因此可以说,传统组织体系成了阻碍技术创新的篱笆墙。

很多西方企业已经意识到了这个问题,并且不断做出调整。近年来,西方企业的组织里出现了不少新兴组织架构,例如,优异中心(Center Of Excellence,COE)和IPT团队(Integrated Product Team ,IPT)。

“优异中心”最初是因解决企业优秀人才短缺的问题应运而生的。绝大部分企业都面临这样的问题:企业越是发展,产品线就会越来越多,项目也会越来越多,就算业务不多元,产品的谱系也要足够宽,否则企业就会遭遇生存困难。通用电气公司(General Electric Company,简称GE)也曾遇到了这样的问题。举例来说,假设以前GE只生产两种发动机,人员充足,每种发动机都可以保质保量完成从设计、研发到制造的全部过程。但是,当GE发展到生产20种发动机时,如何保证发动机从设计、研发到制造链条的顺利完成就是一个让人头疼的问题。就像组织球队一样,前面组建的球队将技术好的球员都挑走了,剩下球员技术不好,即使组建成一支球队,也是残兵弱将。

如何使最优秀的资源能参与到所有项目?杰克·韦尔奇(Jack Welch)进行了组织变革,新型组织被称为“优异中心”。“优异中心”将产品分解成为多个类别的组件,让每一类具有相似性的零部件或组件由某一个COE 负责,分别成立了结构部件COE、翼面COE、转动部件COE等等,将这些组件或零件在多个型号项目上实现共享。COE架构的好处不仅在于公共资源的共享,更在于它从横向上破解了专业分工导致的各职能部门之间分割的状况。

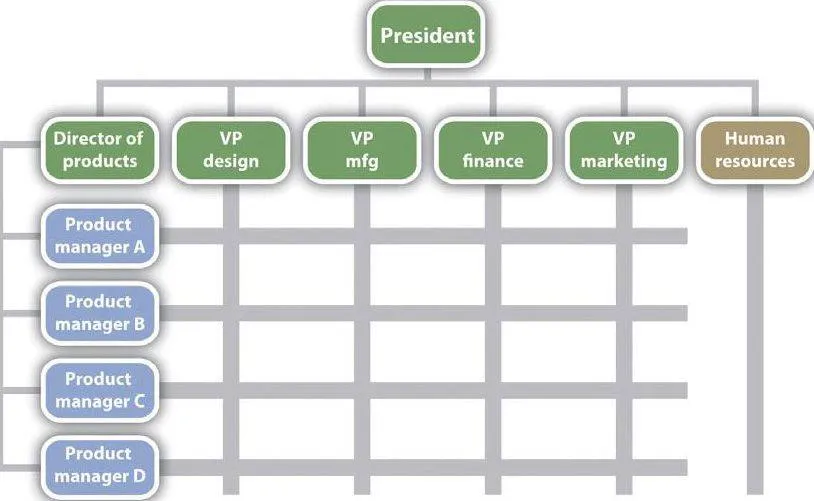

IPT团队是纵向将设计、制造、工艺、项目管理等各方面的人员联合起来。项目团队从头盯到尾,不只是要把概念设计出来,还要把设计做成一个产品,才算完成工作。这种扁平化的团队使得项目过程中的问题能够提前预见,及时得到预防与处理,在项目推进过程中简洁、高效,为项目顺利按计划完成起到了关键的作用。

不管是“优异中心”还是“IPT团队”,这些新型组织都是对现有传统组织的革命,革命的目的就是“穿越”。“穿越”传统的纵向层级分割、横向功能和专业分割,把所有的人都放在一个框框里。传统的官僚组织体系把人给束缚了,所以不便于创新,这是现在面临新技术创新时,传统管理系统面临的最大挑战。现在的组织就是要变成一个一个结点,组成一个网状结构,用网络式的思维来管理组织。我们从国际经验可以看到,按照网络思维去管理的企业都是发展比较好的,如ABB、GE。

从中国目前的情况来看,我们连传统的矩阵式组织都没做好。国际大企业一般能做到三维或者四维,而我们的组织管理基本上是一维或者二维。在矩阵式组织管理中,交叉点上的管理是难点。交叉点上,向上要服从多个领导,向下要征集多头资源,有纷争就会产生矛盾,管理就会变复杂。在网络结构上,交叉点更多,管理会更复杂。

直面复杂性

技术、社会都在朝着复杂变化,管理也在朝着复杂变化,就如同上文提到的网络组织交叉点上的管理难题。企业应该如何应对这些复杂的变化呢?应对复杂,必须参悟复杂性的规律所在:复杂性的高级形式实际是自组织形式,应对复杂的办法其实是制定复杂、细致的规则,在规则之下会形成自组织,自我解决复杂问题。互联网和市场经济是用复杂规律解决复杂问题的两个最鲜明的例子。

人们总是觉得互联网很简单,但其实互联网是最复杂的,没有人管理,却自动执行着无数种协议。互联网起源于20世纪50年代末,正处于冷战时期。当时美国军方为了让自己的计算机网络在受到袭击时,即使部分网络被摧毁,其余部分仍能保持通信联系,便由美国国防部的高级研究计划局(ARPA)建设了一个军用网。互联网最初的设计目的是军用,直到70年代才开放给民用,IBM把它拿来用在计算机上,结果就催生了另一个领域。这种变化,当初设计互联网的人是根本想不到的。现在互联网对整个地球的通讯方式、学习方式、娱乐方式、交易方式、金融管理方式产生了深刻影响,完全改变了整个人类的生存生活方式。谁能想到,互联网竟然是一个自组织?

市场经济也是一个自组织的例子。经济学假设人都是理性人,理性人为了自己的利益,趋利而避害,来进行交换。比如,一个人要买馒头,而不是蒸馒头,那他肯定认为买馒头比他蒸馒头所花费的代价小。因为有价格规律这只无形的手,所以,市场的产品交换,一旦规则制定好可以没人管理,这就是一个自组织的状态。其实,互联网与市场经济这两个系统都很复杂。但它们为什么能够有效进行?就是因为它们的背后有一定的逻辑和机制,但凡能够自组织的,一定是有自组织机制的。像蚂蚁、蜜蜂、大雁都有自组织的形式。

我们现在有一个错误的理解:复杂的问题要分解成一个个简单的问题才能解决,但事实往往并非如此。由于涌现(即整体大于其各部分之和,系统科学把整体具有、孤立部分及其总和不具有的性质称为整体涌现性)的存在,部分之和并不等于整体,用简单的方法解决复杂的问题,只会让问题更复杂。简单的采用化整为零、各个击破的方法使得我们只看到了树木,而看不到整个森林。我们首先要做的是要敢于直面复杂性,而不是试图躲避它。解决复杂性的关键是认识到:规则可以使复杂性得到简化。依靠规则,减少了无数个由个人随机做出的选择,而让大家遵守被公共所认可的最佳选择。比如,依靠交通规则,使得道路上的行人和车辆各行其道,变得秩序井然。否则,将是一片混乱。规则——通过减少无数个人随机的选择而使得复杂事物得到简化。

认识到复杂性以后,用复杂的方法把规则设计得很精细,复杂问题就会变得简单。例如,一个企业如果几百、几千人都不知道在干什么,但是流程很清楚,问每件事都有人告诉你该怎么做,那么事情就变得很简单了。所以,一个精细的设计往往使整体复杂的事物变得简单。

以流程应对复杂

企业如何面对和处理复杂性呢?关键是依靠规则,将企业中复杂无序的状态变得高效和有序。这个规则就是企业的所有业务流程。当企业的一切业务都依照精细设计出来的最佳流程运行时,再复杂的企业都会变得有序,而有序就必然导致高效,从而提高企业的竞争力和创造价值的能力。

在网络组织下,每个人都可能会迷失自己。就像一座房子,当房子只有3个房间的时候,你很清楚房间的构造,但是当有20个房间的时候,你可能就会不知道怎么去管理了。实际上,企业也是这样,如果企业不把自己的流程、组织结构显形化,不把显形化的东西通过信息化表达出来,让所有人都看清楚,那么,所有人就都只看到局部。看到局部就只能思考局部,也就只能做出局部的行动,看到全局就能全局思维,也就会通过局部给全局做出贡献。这就是流程作为规则被显性化的重要作用所在。管理系统如果使得整个企业这架机器,对所有人都是透明的,管理的复杂性就会实现“自治”。

流程是把做事的步骤显形化、精细化。当把一个事件分解,在流程里对应以后,而每个流程的活动又被精细化,每一个活动的所需能力和资源又被落实,一个计划也就变得可执行。当你把这个活动写得越来越详细的时候,就完成了结构化。每个人都知道每一步的位置,这也就是实现了全程管理,就像用GPS导航企业的员工。流程化还有一个特点,就是按照结构化的流程去配置资源和能力。每一个活动需要什么样的人,每个人具有什么样的能力,可以“量材而用”。

现在企业要塑造流程导向型的组织,就是创造价值的组织。为什么?因为企业真正创造价值的并不是职能部门,也不是哪一个局部,而是流程。完成一个流程,创造价值的过程才能完成。举例来说,产品设计、制造、开发、销售,一直到收回资金才算完成了创造价值过程。当很多人都养成这个习惯的时候,他会忽然意识到:我只是一个流程的环节,我必须知道谁是我的输入?给我输入什么?我的任务是什么?我完成任务输出给谁?要是不这样想,人人都认为自己最重要,剩下的部门都不重要,工作自然就做不好。当你以局部思维进行思考和做事的时候,你就会比较迷茫。当你以全局思维进行思考,并能获取全局信息,哪怕进行局部行动的时候,你的目标和做事方式也是清晰的。

管理技术化也是当前的基本特点,过去都把管理看成是一个隐形的知识,现在管理要被技术化,要变成结构化的知识。过去都是领导人自己掌握一切,我们期望一个英明的领导来决策,现在靠塑造人是不行的,企业必须让管理的技术和知识显形化、结构化、透明化,让所有人都参与。现在很多管理先进的企业已经设立了专门的流程部门,华为有几百人专门做流程,美国的IBM总部有150多人专门做流程。

当然,很多人认为,流程管理、创新和战略之间是有矛盾的。例如,战略要不断地根据外部的形势来改变组织的管理,战略要关注外部并随时改变自己组织的走向,内部管理是提高运行的效率,而创新是不断探索新的路径,这些都要求灵活、多变,但流程管理实行以后就会刚性化,这就出现了一个悖论:战略要改变,流程缺乏弹性,难以做出相应的改变。

解决这个悖论,流程就要持续改进。上文讲到的流程管理并不是把流程设计出来就结束了,而是要发现问题就改进,所以IBM提倡优化。优化是无止境的,看哪里有问题就要改进。比如,如果医院让几个人专门做流程改进的工作,流程人员观察患者,发现问题立即把问题流程画出来,立即改进,医院的管理效率会提高很多。西方的大型企业几乎都有这样的专职流程工程师。ABB公司的流程工程师,在全世界跑,去发现问题。流程工程师拥有对流程有绝对的发言权,但是这个发言权并不是拍脑袋,而是用事实和证据证明他们的改进能提高效率。

技术创新是一个广义的概念,但凡要解决“怎么做”都是技术的问题。其实,流程也是技术,流程是经营、生产等所有活动的编排,怎么编排更高效、更流畅,更有用。用信息化去体现这个编排,并把它放在计算机上显形化、结构化——只有显形化、结构化的东西才能被持续改进。

笔者曾经说过:“为什么冰箱生产线、洗衣机生产线、摩托生产线、电视生产线、汽车生产线,没有一个是中国人自己的,都是国外的?生产线就是流程的自动化,而工艺过程的结构化、模块化,并形成快节奏,就是流程显性化。正因为我们缺乏这些,所以我们的生产线都是别人的,每一次产品升级,生产线要重新做,因此企业很难进行产业升级。这对企业发展和经济发展的影响太大了。”从历史上来看,中国的管理基本上是发运动、贴标语、喊口号,缺乏制度、条例和规则,按照现在的观念来看,主要是缺乏流程。我们的规章制度其实大部分是约束我们什么不能干,而流程是告诉我们该干什么,该怎么干。随着工业化的深入,流程缺乏的问题必然是我们必须要去改变的问题。