被历史迷雾湮没的“二十四道拐”

2012-12-31肖舟

档案天地 2012年9期

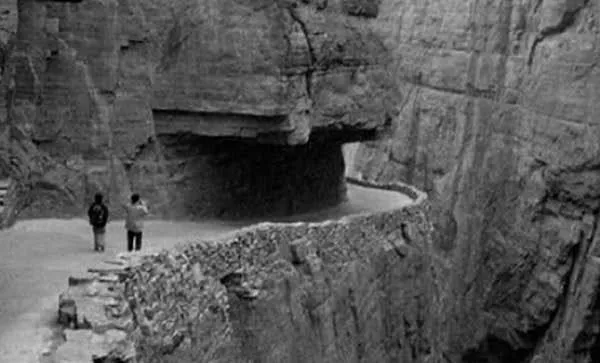

在许多国际传媒报道第二次世界大战远东战场的资料中,有一张美国随军记者拍摄的著名黑白照片:长长的美军GMC十轮大卡车队,沿着中国西南一条呈现无数“S”状的陡峭山区公路,从幽深谷底向着险峻山顶缓慢爬行运送物资。

这帧首次刊登于《第二次世界大战画史》,随后,在国内外被无数次地登载的照片,显示了被称为“中国抗战生命线”的奇伟卓绝的景象,成为中美关系的历史见证而轰动世界。这就是当时滇(云南)黔(贵州)公路上的一段重要节点,闻名遐迩的“滇缅公路”延伸线——“二十四道拐”。

然而,由于当时没有注明该照片具体拍摄地点,在战后的近60年里,尽管包括无数专家学者和媒体人在滇缅公路线跑了许多来回,把类似的地形与道路走了个遍,却始终没有发现它的具体位置。

在中国远征军入缅作战70周年之际,我们心怀触摸历史的激动心情和缅怀之意,专程踏访了——

晴隆,贵州省西南、黔西南布依族苗族自治州辖的一个县城,距离贵阳市160公里,距离云南昆明市280公里,距离当时处于抗战中的中国“陪都”重庆420多公里,是滇缅公路上一个重要的节点,而它的被世人全面所知,因为中国第二次世界大战史研究会会员陈亚林20多年来坚守孤独,默默的无私奉献,终究被国务院公布为第六批全国重点文物保护单位——“二十四道拐”(俗称二十四道弯)。

一

“二十四道拐”本来就在晴隆。可是数十年来,只是我们这块地盘上这般认为,外面的人们却拿着一张老照片,在云南等地苦苦寻找。

对于“二十四道拐”真正意义上的回归,陈亚林先生如数家珍——

以“雄、奇、险、峻”闻名的“二十四道拐”盘山公路所处之地古称鸦关,当地人又称之为半关,位于晴隆县莲城镇南郊1公里,盘旋于雄峻陡峭的晴隆山脉和磨盘山之间的一片低凹陡坡上,有“一夫当关,万夫莫开”之势。明清时代,此处是蜿蜒的古驿道,关口建有涌泉寺,寺外设茶亭,专供路人游客小憩。寺旁岩壁之上,有“甘泉胜迹”等众多石刻。鸦关之雄险,名闻滇黔,明嘉靖年间,诗人周文化由此路过,留下了“列哉风高仰万山,云空叶积马蹄艰,一为行省衣冠地,便是雄图锁钥关”的诗句。

始建于1927年的黔滇公路,民国时期属京(南京)滇(云南昆明)公路末段。1931年1月,安南(今晴隆)、普安、盘县绅商筹资修建,同年4月,贵州省派出技正吴扬泽率小型测量队勘测。9月,省公路局副局长刘节光复勘,由于政局影响,时修时停,进展迟缓。

1935年6月,蒋介石乘追剿长征红军之势,率中央军政大员入驻贵阳,得知绅商因黔滇不通公路啧有抱怨。于是从统一政令、消除割据目的出发,用利商便民作号召,决定由中央主要出资修通两省公路。当即派军委会参议曾养率军委会行营公路处工程专家全权负责接通黔滇公路有关问题,决定依循平彝、盘县、安南、黄果树之中线古驿道走向修路;并确定以盘县为中界点,以西的平彝至盘县的平盘段向西公路,由云南省公路总局勘线施工;贵州境内黄果树经安南到盘县之间向东路段,则由贵州勘线施工。

8月,行营公路处指派由工程师邹岳生领队,多次勘测设计。到1936年3月,平盘段公路竣工。9月,贵阳境风黄盘段公路完成通车,这就是70多年前经黔境连通中国东部和西滇边陲的第一条国道公路。

“二十四道拐”弯道全长约4公里,有效路面宽约6米,从山脚第1道拐到山顶第24道拐之间的直线距离约350米,垂直高度约250米,路坡的倾角约60度左右,乘小汽车由下至上,爬完全程约需8分钟,由上至下约6分钟。由关口向下俯视,“二十四道拐”公路仿佛游蛇下山,欲饮山谷之清泉;从关下往上仰视,“二十四道拐”公路犹如巨龙盘山,高耸入云端。

70余年前,晴隆因抗战,有了这样多不同寻常的事发生,一个仅有5万人口的小县城,一下子成了军事要地,众多重要机关和因战争需要而设置的军事机构落户晴隆。在这里,当年美国驻军的遗迹更是比比皆是。

也是因抗战,在落后闭塞的晴隆,有了许多历史上的第一次,第一次看见了美国佬、第一次看到了电影、第一次听到了马思聪在独奏音乐会上的演奏,晴隆也因此有了第一家旅行社、第一间咖啡屋,有了吉它、酒吧和小提琴,这里的旅店,用了“大世界饭店”、“国际饭店”、“安乐酒家”、“太平洋旅社”等震耳的名称。因为抗战,闻一多、许德佑、马思聪等历史文化名人才到了晴隆。战争使这个西南边陲上自古以来就是兵家必争之地,超常规地接触到了本应是若干年后才能接触到的事物。

二

始建于1937年12月,并于次年11月通车的滇缅公路,自昆明起至中缅边界的中国畹町止,全长959公里。

第二次世界大战期间,它是东南亚的重要国际大通道,美国社会各界援华物资经过滇缅公路、中印公路到达昆明后,必然要经“二十四道拐”盘山公路,才能运送到抗战前线或“陪都”重庆,成了国际支援中国抗战的重要交通大动脉。

1941年12月8日清晨,“珍珠港事件”突发,太平洋战争爆发。中、美、英发起成立联合国。1942年元旦,美国总统罗斯福与英国首相丘吉尔发表《联合宣言》。同日,以美、英、中、苏为首领等26个国家在华盛顿签订《联合国家宣言》,加盟各国均须各尽职责,打击共同敌人,不准单独媾和。

《联合宣言》发表后,罗斯福致电蒋介石,根据在华盛顿结束的“阿卡迪亚”会议的决定,将缅甸、泰国、越南从盟军东南亚战区中划出来,与中国战区合并成立“中缅印战区”,并推举蒋介石为最高统帅。在统帅部内设联合参谋处,由中、美、英三国派员担任参谋。蒋介石担任战区统帅后,电请罗斯福指派美国高级将领一人来华担任中国战区参谋长。1942年2月,美国政府来电,拟派美国陆军中将约瑟夫·沃伦·史迪威来华就任中国战区参谋长并兼美国驻华军事代表、美国驻华三军统帅、美国援华物资监管人等六大要职。

同年2月的一天,史迪威从美国迈阿密空军基地登机飞抵重庆。担任援华美军中缅印战区总司令,随后赴缅甸出任中国驻印军总指挥部总指挥,主要在缅甸、印度指挥中国远征军对日作战。

“既然是生命之路,注定要用血肉之躯铺垫。”

这句话取自穆旦(又名查良铮)的名诗《森林之魅——祭胡康河上的白骨》。二战中,诗人曾作为中国远征军的译员,随军入缅甸作战。

从1942年1月到3月,为了增援在缅甸被日军围困的英国军队,避免中国西南通道被掐断的命运,中国远征军首次入缅作战。然出境之初,远征军打过令盟军刮目相看的胜仗,也遭遇连串的失利。结果,十万大军仓皇退入被称为鬼门关的“野人山”,半数活生生的血肉之躯,化为再也走不出热带雨林的冤魂。

于是,才有了诗人穆旦笔下,人和森林惊心动魄的对话。

曾任远征军第一路军副司令长官兼第5军军长的杜聿明回忆:“一个发高热的人一经昏迷不醒,加上蚂蝗吸血,蚂蚁侵蚀,大雨冲洗,数小时内就变为白骨。官兵死亡累累,前后相继,沿途尸骨遍野……”《森林之魅》中,凄壮的意象令人震撼:在阴暗的树下,在急流的水边,逝去的六月和七月,在无人的山间,你们的身体还挣扎着想要回返,而无名的野花已在头上开满。

1942年8月,失利后残余大部退入印度的远征军新三十八师和新二十二师进驻印度比尔哈省的蓝姆伽训练基地,番号改为中国驻印军,开始装备美械和训练。从此兰姆伽即成为中国驻印军的训练基地。

由于中国驻印军不断增加,营房床位远远不够需求,便在河边搭起一排排整齐的帐篷,雪白的帐篷里面有行军床和桌椅。对生活需求不高的中国官兵来讲,已经十分满足了。

在给养方面,由美国充分供应,服装一发就是几套,大皮靴、皮鞋、球鞋一发也是几双,生活用具样样丰富,食品方面,除面包罐头外,还配给上好的大米、牛肉和蔬菜,香烟、水果和饮料也定量配给,可以说军营中样样都有,生活必需品不必到外面去购买。医疗卫生条件也极好,无论官兵生病都可得到及时治疗,病情稍重的,可以住院,所以官兵体质大大提高。

此时,中国西南的陆路生命线被切断,也由此才有了“驼峰航线”的悲壮故事。然而,“驼峰航线”是空运航线,不但运输物资有限,运行成本也很高。在这种情况下,史迪威别无选择,只能谋划从印度经过缅甸北部修建一条到达中国的公路,重新建立起陆上运输线。

早在1941年,日军开始威胁滇缅公路的时候,美国陆军就曾派遣一位工程师约翰·奥斯兰实地考察研究从印度经缅北到达中国修建公路的可能性。如今,史迪威必须解决当初令奥斯兰非常头疼的问题:穿越曾令数万远征军官兵丧命的原始丛林。

他先后派出美军两个工兵团搭配中国工兵第十团、第十二团作为基干的中美工兵部队,在美军供应处的惠来少将及阿鲁斯密准将的指挥下,开始从雷多(印度起始点)修筑公路至缅甸密支那后,经八莫、南坎至云南畹町与滇缅公路相连,全长1730公里。

施工的过程异常艰苦,一般来说,先由中国工兵在丛林中开路,美军紧跟其后,探索出一段道路后由空中力量至少开拓出30米宽的道路,然后再由工兵们将道路延长10——15英里。另外还有专门的部队负责修建桥梁。根据后来的统计,整个修路过程中,工兵们共搬运了1350万立方码的土方、138.3万立方码的沙子,修建了700多座桥梁,包括战争中修建的最长的浮桥(1180英尺)。

1943年11月,援华美军司令部为适应每月输送1.5万吨援华抗战物资需要,从盟军昆明战区办事处调来美军公路工程部队第1880工兵营B连负责改建、维修“二十四道拐”,为改善行车条件,首先是减弯改线,将原设计修成的24拐,减改为21拐。(若从入口折入的盘山弯道算起,现则为24拐——笔者)。同时,沿山道松弱处择址砌石垒墙、加固堡坎、护坡固土,以妨土崩石塌阻断交通,最高者达12米。再次便是酌情拓宽弯道、压实路面。整个工程,除去开挖扛抬粗重活计交中国地方承办外,其他如设计、监督、机构施工等,均由美军工程技术官兵担任。

“一寸山河一寸血,十万青年十万军。”

为了这条生命线能够早日筑成,重组的中国远征军西出云南,由史迪威指挥的中国远征军驻印军新一军(军长郑洞国、副军长兼新38师师长孙立人)从印度进入缅北,一面向前攻击日军,一面修路开道,由此出现了战争史上罕见的路修到何处仗就打到何处的情况。

1945年1月27日,远征军和驻印军在缅甸芒友会师,至此,中印公路完全打通,中印公路,从雷多起,经野人山区、新平阳、南折至孟洪、密支那、迄八莫与滇缅公路衔接。

据不完全统计,中印公路从动工到通车共牺牲3万多人,其中不包括战斗阵亡者。美军史料显示,为铺设这条路牺牲的美国工程兵约1100人。由于缅甸大部分被日军控制,工程兵几乎没有任何有关地形的资料,只能摸索前进。他们不仅要忍受酷暑疾病的煎熬,还要随时防备埋伏和突袭。

为了以最快的速度前进,工程兵们轮番上阵,24小时通宵达旦作业。在晚上点亮巨大的照明灯。在这条公路上运输物资的司机,多半是黑人士兵,他们喜欢把卡车漆上响亮的名字和鲜艳的图案,就像飞跃驼峰航线的“飞虎队”一样,呼啸着向密林深处冲去,由于险要地形和恶劣的气候,不时会有卡车坠下悬崖或河谷。

公路正式通车后,已升任美军少将的刘易斯·皮克说:“这是美军自战争以来所尝试的最为艰苦的一项工程。”

中印公路打通时,一位驻印军随军记者随开往昆明的车队采访。临行前,他去看望驻印军新一军军长孙立人将军,问有什么东西需要带回?孙立人回答,看看昆明市上有没有卖冥钞的,记者有些诧然,孙立人苦笑:“并不是我迷信,只是我实在不知道如何表达我对为了这场胜利而战死在外国荒山密林中的那些忠魂的哀思……”

公路全线通车后,数以千计的载重汽车,装载着大批物资,与“驼峰航线”一起将堆积在印度的军用物资源源不断地运送到中国抗日战场。同时,沿着公路还从印度铺设了一条通到昆明的输油管。这一壮举不但从实力上,而且从气势上震慑了敌胆,为中国和世界反法西斯战争做出了杰出贡献。

为了纪念史迪威在中国抗战中的卓越功绩,和在他领导下的盟军以及中国军队对缅甸战役发挥的巨大作用,1945年2月4日,第一批由美军驾驶的车队通过这条根据史迪威建议,又经中美印缅四国人民浴血奋战共同努力修建的公路抵达——昆明金马壁坊,蒋介石发表了广播词,将这条接受抗战物资补给的国际通道改称为“史迪威公路”,“二十四道拐”从此载入史册。

三

美国通信兵第164照相连共有250人,包括军官、士兵、摄影师等。他们的第一批前线人员于1943年12月到达中缅印战区,从那时起,他们众多的小分队活跃于战区的每一个兵站,无论是印度加尔各答还是到重庆。从早期的雷多公路到后来的“史迪威公路”开通,他们伴随着其他部队一起前进,历经了无数艰难险阻,踏出了一条非凡的摄影采访“路”。

1945年3月26日,第164照相连随军记者约翰·阿尔贝特从重庆去昆明途经晴隆,被“二十四道拐”的奇观吸引,要到对面山上去拍摄,据说两位当地人领着他,用了近一天的时间才拍摄了这幅照片——在看来并不遥远的壁立山体上,盘旋而上的公路从山脚到山顶共有24个“S”形弯道,像蛟龙腾空,直窜云霄,数十辆运送军用物资的卡车,沿着接二连三的弯道缓慢蛇行。该照片首次刊登于《第二次世界大战画史——醋瓶子乔的战争——史迪威的缅甸战役》封面,标注为“中国境内史迪威路之二十四拐”。

单就照片制作而言,作者运用暗室处理、画面剪裁以及景像取舍等手法,把山体的厚重与车身的轻灵、岩头的伟岸与轮辐的渺小、路面的迂曲与峭岩的壁立,加上可能体察到的马达的呻吟与荒谷的静谧等等对比强烈且差异悬殊的因素,通通凝聚在尺幅画框之中,因而迸发出强烈的“超现实图景”与炽热的艺术感染力,故而被遴选定作“史迪威公路”的形象标识和经典路段,成了一帧传誉世界的纪实摄影佳作。

当漫长的岁月清洗净战时民众和战时学者的热忱激情之后,钟情怀旧寻根的人希望重走这条战争年代的公路。此刻,一个最简单不过的问题被提了出来:这张照片源出何处?或者说摄入画面的确切地点在哪里?

然而,就是这样一件在当地人看来没什么可大惊小怪的事,却让“二十四道拐”曾经沉没在历史的长河中近60年。

若干研究二战史的专家从美军记者留下的老照片中知道了“二十四道拐”这一公路段,但它到底在哪里?当时的晴隆称安南,中国人旧时也把越南叫安南,于是,有人以为它在越南境内。另一个原因则是蒋介石的那个命名给历史留下一桩“悬案”:“史迪威公路”到底包括哪些路段?大多人把滇缅公路视为“史迪威公路”,而美军记者又认为从雷多到达重庆的所有公路都应理解为“史迪威公路”,还有的美国报刊认为“史迪威公路”还是没有滇缅公路更具有号召力,所以,他们在采用这张照片时,就说明这是滇缅公路的某个路段。

这条有着24条急转弯道的神秘公路,消失在了历史的迷雾深处,忙于“向前看”的人们竟然不知道它到底在何方?

一位当年的汽车老兵在《北京晚报》上撰文写道,1942年,“史迪威公路”开始修筑时,他所在的汽车团是先遣部队。当时的筑路大军由美国的一个机械化工兵营、中国的两个工兵营和印度当地的民工组成,浩浩荡荡10万人。公路由美国技术人员勘察确定路线,拐弯及路面坡度设计均有严格要求,没有急转弯,更没有连续“二十四拐”。他说:“至于滇缅公路,最险要的便是怒江天堑惠通桥。两面是峭壁,桥下是滔滔江水,车子开上那不宽的钢索吊桥,边剧烈晃动边发出吱吱嘎嘎的声响。除此之外,就没有什么更惊心动魄的地方了,也没有‘二十四拐’。”

1995年,为纪念第二次世界大战和抗战胜利50周年,云南电视台的工作人员沿着滇缅公路而行,试图寻找这张老照片的拍摄地点。摄制组召集了许多专家学者和省交通厅史志办的人士,请他们提出可能的地点。然而,跑了几个来回,把所有地形走了个遍,始终没有发现和老照片相似的地方。寻找者叹道:“它就像从地球上消失了!”

四

戈叔亚是一位研究滇西抗战史的云南人,也是无数苦苦寻觅“二十四道拐”者中的普通一人。多年来,他一直在想,“二十四道拐”究竟在何处?这个路段现在怎样了?为此,戈叔亚花费8年时间苦苦寻觅。

他走访历史学家和许多中美日的二战老兵,并沿着滇缅公路进行了无数次实地考察——他甚至跑到缅甸腊戍,还从云南边境的畹町沿史迪威公路经缅甸八莫到达密支那——却始终一无所获,照片与实地对照,总是相差甚远。戈叔亚猜测,“二十四道拐”既然在云南境内找不到踪迹,它会不会位于印度的雷多至缅甸的密支那之间的某地呢?这个想法仍然是南辕北辙,均无法觅到它的半毫踪迹。

2001年底,戈叔亚通过和在日本工作的中国电视人朱弘交流,朱说日本老兵和学者也都说“二十四拐”是在滇缅公路或“史迪威公路”上,只有一本介绍当年滇缅作战的写真集的编辑森山康平说可能是在贵州省内。

受此番话的启示,2002年2月26日,戈叔亚从昆明坐火车到贵州安顺市去寻找他的梦想。安顺公路管理局的一位中年女同志告诉他:“好像是在兴义地区的晴隆县、普安县或者是六盘水市的盘县之间的公路上见过。而这些地区都不归安顺管辖。戈选择了更简便有效的方法,就是到长途客车站询问老司机。司机们看了老照片后,当即把地点说得非常清楚准确:“从晴隆县往昆明方向出去一公里。到了那里说‘二十四拐’,谁都知道!”

3月1日中午,疲惫的戈叔亚到达晴隆县。果然,街上的每一个出租车司机都知道“二十四道拐”。他们告诉他这条公路是“美国人在二战时修的”。戈租了一辆三轮车,终于来到了朝思暮想的那条神秘公路。为了在同样的角度拍摄和老照片完全一样的照片,他必须爬到对面的山巅上。

戈叔亚拍摄这张照片的确经历了艰难和危险——在使用50毫米镜头的情况下,必须站在距离万丈深渊的峭壁边缘不到30厘米的地方,才能定格又一幅历史性的照片!

“二十四道拐”这张被历史凝固的老照片,在戈叔亚“发现”后的晴隆“复活”了,这一轰动世界的消息迅速见诸报端,有报道这样表述:“一张老照片的破译,改正了一个57年的谬误。”

五

提及“二十四道拐”,大多要说到一个人——陈亚林。

对于土生土长的晴隆人来说,“二十四道拐”似乎从来不存在需要破解的谜团。身为晴隆县文物管理所所长陈亚林对笔者说:“打小就知道,没觉得有什么神秘。”

但是,2002年4月5日,他的平静之心激起了涟漪。那天中午,他像往常一样,来到莲城镇水塘街的一家报刊亭,习惯性地买了一份《贵州都市报》,便向办公室走去。当他一边走一边翻开报纸阅读时,一条新闻吸引了他的目光——《云南史学家破译贵州“24道拐”》。

就那一瞬间,这个小时候,因父母均在普安工作,每次回晴隆老家路过“二十四道拐”,总要扳起指头数一数,而因拐弯太多了,从来没数清楚过的中年人看到标题的那一瞬间,心跳一下子就加快了!回忆当时的情景,10年后,站在“二十四道拐”观景台上的陈亚林心情依旧澎湃地对笔者说。

一口气读罢全文,除了激动,就是自责与愧疚,还有憧憬。激动的是,57年的谬误“更正”后,晴隆必将因“二十四道拐”而声名远扬,自责与愧疚的是,作为一个文物管理工作者,早在参与1987年全国第二次文物普查时,他就曾经把“二十四道拐”抗战公路列为县级文物保护单位申报(1988年6月,晴隆县人民政府将其公布为第三批县级文物保护单位。)

但是,守着“二十四道拐”数十年,却没有意识到它的重要意义,没有系统地对外进行传播。憧憬的是,他当即下定决心,一定要尽心竭力,让“二十四道拐”走向更宽广的展台。

一语惊醒“梦中人”,一篇报道让一位极富责任心的文物工作者重新定位人生坐标。陈亚林在一本书中写道:“半个世纪的沧桑足使我们淡忘许多本不该淡忘的历史……如果错误的产生仅仅是因为某种刻意的混乱,那么更正Uh2gAL/mSs+xVaWqtdV2XHQSTJnkypQ8I8eNEZ+pmRM=错误和追逐根源就是一种清醒。”

把自责与愧疚化为动力,“清醒”之后的陈亚林挎起相机、拿起笔,转过人生最大的一个弯道,从头开始,重新打量“二十四道拐”,开始追逐关于她的历史真相。

为了寻找当年那一幅老照片的拍摄位置,他翻山越岭、反复琢磨,不停地换角度摁快门;为了还原历史,他不断寻找遗物、轶事及见证人。很多亲戚朋友不理解他的“痴迷”,但他执“迷”不悟、乐此不疲。

2002年10月19日——21日,他应邀赴重庆出席“中国第二次世界大战史研究会2002年年会暨学术研讨会”,提交了与史迪威研究中心首席专家牟之先教授合作撰写的论文《史迪威公路“24道拐”初议》。这篇近7000字的论文,专业、详实、雄辩地论述了“二十四道拐”的“前世今生”,也因再度指出“战后中国学者和媒体不做简单的调查研究”,说明“我们对于像抗日战争这样的重大历史问题的研究还有很大的漏洞。”,获得一致好评。

十年来,陈亚林收集整理的各种资料数以千计,积极撰写论文、新闻,拍摄照片,全方位、多角度宣传推介“二十四