充分发掘乡土资源 促进地理课程改革

2012-12-29韦世耿

地理教育 2012年12期

广西农村初中学校地理教学设备相对简陋,如果充分挖掘丰富的乡土地理资源,开展多姿多彩的探究性教学,势必会给课堂增添不少活力,大大增强学生地理学习兴趣,提高其探索问题、解决问题的能力,与常规的教学活动相比,教学效果更佳。

一、乡土地理资源的开发

1.自然地理课程资源的开发

农村学校学生对身边的自然环境很熟悉,只要善于积极发掘,利用有效的发掘方法,就可以将其变成取之不尽用之不竭的教学资源。

(1)横向发掘。地理教学中,由此及彼,相互比较,能深入地了解乡土资源。如教学农业时,可让学生分析为什么本县东部粮食作物主要以玉米为主,本乡在本县西部以种植水稻为主?学生经讨论后认为东部石山区面积广不利种植水稻,西部小块的丘陵平地适宜种植水稻。因此,种植水稻的重要自然条件之一是土地平坦。由此还可以引导学生把思维的触角延伸至广西龙胜、国外的东南亚一些国家,如何充分利用梯田发展生产,说明平坦的土地对种植水稻的重要性。另外,引导学生探讨北方和青藏地区不适宜种植水稻,与家乡的自然条件相比,是因为家乡具备了种植水稻的另两个重要条件——具有丰富的水和热量资源。

(2)纵向发掘。有些问题较抽象,如果由表及里,逐层递进,更能剖析乡土资源的发展规律和原因。如教学“地球的运动”时,可用手电筒做直射、斜射引起光线强弱变化实验的基础上,引导学生回忆并探讨家乡一天里哪个时间人影最长和最短?气温是怎样随人影的变化而变化的?家乡哪个季节正午人影最短,光线最强,气温最高?原因是什么?哪一个白天最长夜晚最短?这与太阳照射有什么联系?结合有关图片思考,这时在北极圈内昼夜长短的变化如何?过了这一天,家乡昼夜长短和正午人影长短如何变化,为什么?至于地球运动引起其它季节变化规律及其原因,可以利用以上方法顺水推舟发掘,可谓水到渠成。

(3)经纬网式发掘。将上述横向和纵向相互交织发掘,能使学生全面地了解乡土资源。如初识家乡的地理位置在北回归线附近后,可以进一步认识家乡一年内有两次太阳直射,属于地球五带中的热带,夏季炎热多雨昼长夜短,冬季低温少雨昼短夜长,春季温暖白昼逐渐变长,秋季凉爽白昼逐渐变短;家乡还在亚热带范围,属于亚热带季风气候区、湿润地区和东南丘陵地形区,粮食作物以水稻为主,兼种玉米等杂粮,零星种植大豆、花生、棉花等经济作物;家乡以农耕区畜牧业为主,饲养水牛、猪、鸡、鸭、鹅等。

2.人文地理课程资源的开发

农村发展的历史和过程,产生了人口、民族、宗教、文化、科技和风俗习惯等鲜明的人文资源,这都是亟待开发的一笔巨大的教学财富。如在“世界的人口”教学中,组织学生计算家乡的人口自然增产率,把家乡多年来人口发展与自然环境、社会环境变化情况相比较,再根据目前的人口增长情况,预测今后家乡资源、环境的变化,使学生深刻体会到人口的增长应与资源、环境相协调的必要性,以及我国实行计划生育的实际意义。

3.区域地理课程资源的开发

把乡土地理贯穿于区域地理的学习中,可求同存异,达到认识的升华。如在“香港特别行政区”,学习香港人避开地窄人稠、境内多低山丘陵的劣势,充分利用其优越的地理位置和优良的维多利亚港等条件,发展多元化经济,成为亚洲经济“四小龙”之一。引导学生把家乡与香港比较,探讨家乡自然条件的优劣势,如何扬长避短,因地制宜发展经济,创造一个现代化的农村,为家乡的建设尽微薄之力。

二、乡土地理资源开发的案例

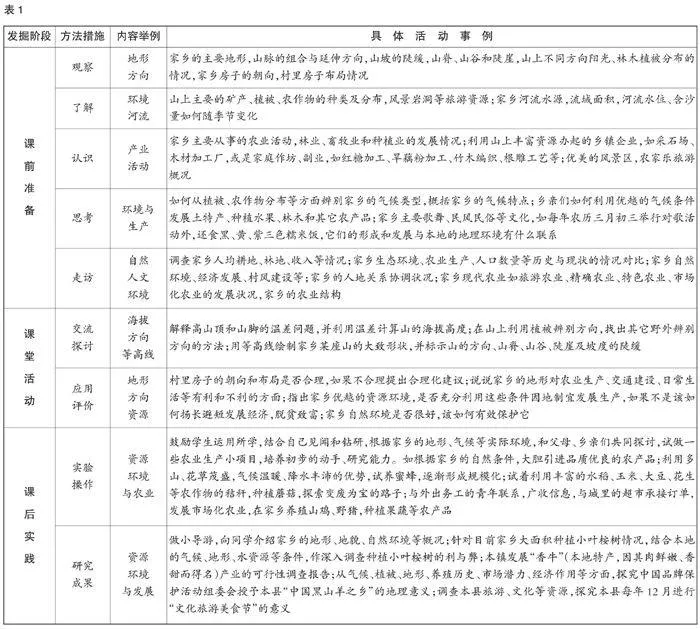

鉴于以上开发的策略和方法,下面以“地形与方向、资源环境与生产”的教学活动为例,探索具体发掘乡土资源的做法(见表1)。

教学感悟:这种采取课前准备、课堂探讨、课后实践的乡土地理开发教学模式,把课堂教学最大程度地延伸至课前和课后活动中,三者紧密结合,引领学生从现实生活进入地理世界,充分发挥了“乡土”的实际功能。开发乡土课程资源是一项多边活动,涉及面较广,学生、教师、家长及各界人士都融入其中,大家互教互学,深入交流,极大地消除了学校和社会的隔阂,因此,开发活动成功地为学校和社会搭建了一个开放、发展和沟通的平