越级管理易惹祸

2012-12-29孔祥民

人力资源 2012年8期

“越级管理”危害之深

当管理者热衷于越级管理之时,殊不知各种问题也因应产生:

一是打破了正常的工作流程和管理规则,让被越级管理的员工无所适从,甚至会降低工作积极性,使整个组织运营质量和效率下滑。

二是制造了上下级矛盾。当管理者越级处理工作事项时,会导致该工作的直接负责人职权被架空,不能有效履行其自身管理职责,甚至产生甩手不管的想法。比如某公司一车间员工因与直线经理发生矛盾而消极怠工。而这名直线经理未知会其主管副总便直接向老板汇报,使这名副总被老板认为办事不力。虽最后由该副总亲自解决了这一矛盾,但他认为如下属早点知会自己此事,他会指导下属如何去解决问题,也避免让老板误会。

三是让员工感觉自己“备受重视”。当管理者经常越级到非直属员工时,容易让员工感觉自己特别受到“老板”的关照,进而可能会把直线经理不放在眼里,按自己未必正确的理解来处理工作,甚至认为自己背后有“靠山”而排斥直接上级正常的工作指令。如果这种情况经常发生,管理者在有意无意中给予了越级汇报的员工态度上的默许与行动上的支持,那么其实对谁都未必是好事,小则会让直线经理退避三舍,为之后规范化管理人为设置了障碍;大则为之后责任任务担当划分时扯皮埋下伏笔,长此以往,各级管理者在其位不谋其政,使得整个组织管理失序。

透析“越级管理”之因

分析越级管理现象,主要有如下原因:

一是不信任下属能力,即上级怕下级不能承担比较重要的工作任务,于是干脆自己直接越俎代庖。

二是有意权力制衡、排挤下属或展现个人权威,即上级怕下级的影响力危及到自身地位,通过越级培养人才的方法来实现权力制衡;或由于上下级管理理念、性格不合拍等,上级有意使下级边缘化;或管理者想通过越级管理来感受身在高位的优越感。

三是既有思维定势。这种情况经常出现在原有的管理关系被打破的时候。比如:某业务部门一直由老板直管到底,后来随着业务发展需要,任命了新的部门经理来担当负责人,但这一部门的员工仍习惯向老板直接汇报,而老板也未意识到自己在越级管理,天天忙得晕头转向,而新的部门经理却无所事事,时间一久,自我感觉发挥不了作用,干脆一走了之。

规避“越级管理"之策

1 树立“逐级管理”意识

高层管理者要率先垂范

一般情况下,老板在创业之初,采取的都是包揽管理法,随着公司的快速发展,管理层级的增加,原有的越级管理思维惯性往往很难改变。更为关键的是,高管的管理方式又很容易被下级管理者效仿。所以,高管应发挥带头表率作用,以身作则规避越级管理,并把这种意识向自己的管理团队传达,以点到线再到面,逐步引导、促使组织中的每位管理者都建立起逐级管理思维模式,并落实到日常行为规范中。

全员参与自觉抵制

在实际工作中,管理者既是越级管理的发动者,又是越级管理的受害者,大家在相互抱怨这种情况的同时,往往又自觉不自觉地参与其中。要想规范秩序,除各级管理者具备逐级管理意识外,还需要全员参与。比如:当大家了解到越级管理的危害后,在身边发现这种现象时,就要敢于并善于通过正常途径来表达自己对这种行为的不满,从而进一步正向强化管理团队来感受这种行为带来的负面影响,促使组织管理系统逐步走向良性轨道。当然,为了保证组织和谐发展,最好不要在被越级管理发生时直接表达反对意见,那样很容易破坏上下级关系,可以在私下非正式场合委婉地提出来,也可以在公司组织开展的管理沟通交流会上提出来,形成集体推进管理的文化。

2 让“逐级管理”有章可循

建立共同遵循的管理原则

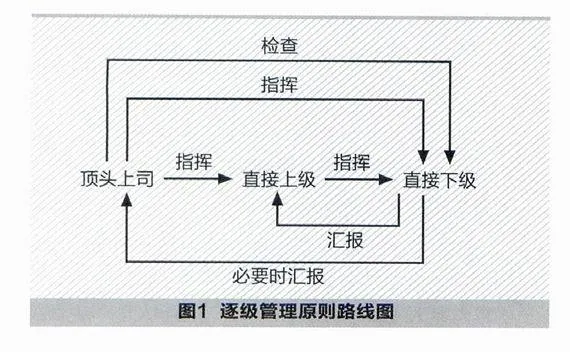

全员上下必须建立一致的管理原则,即不允许越级指挥、汇报,但可以越级投诉(如图1)。并组织开展宣贯活动,让这种理念根植于全员心中,在工作过程中谁都有权利监督指正。

一是汇报原则。员工按公司组织架构或设计的流程逐级向直接上级反映问题并提出建议,供上级决策参考,即便认为直接上级没有能力妥善处理,也应先进行充分的沟通,促使上司认识到自己的不足,如果确实不能担当,为了避免不必要的误会与损失,一定要在让对方知道的情况下越级汇报。

二是投诉原则。如上级有违反制度的行为,当你向他委婉指出仍不能有效制止促使对方改正时,那么为了维护制度的严肃性,可以越级投诉。

三是指挥原则。日常管理工作必须遵循逐级指挥原则,就像指挥军队打仗一样,逐级下达作战指令,才能保证打胜仗,否则往往会导致管理系统失去条理性,让当事方六神无主,不知如何应对。

四是越级检查。一般情况下,为了解分管系统内各项工作的完成情况时,管理者是可以越级进行检查的,但是,当检查发现执行不力存在各种问题时,不应在现场直接向被检查者发布指令,要在弄清楚情况后,通过自己的直接下级来纠错。

用制度约束越级行为

要想有效推行逐级管理制度,光有意识、原则还不够,还要从体制上、制度上、运行规范上不断加强管理,尽量减少和避免越级管理的发生,才能保证良好的运行效果。否则,逐级管理原则不仅会成为一句空话,还会让动机不纯的人利用“混乱”钻了空子,搅乱日常管理秩序。尤其在那些越级指挥现象频繁发生的组织里,更有必要建立逐级管理制度强化管控。关键一点就是,职位越高,越要自觉,管得住自己不去触犯制度,率先起到模范带头作用。这样一来,时间久了,养成了习惯,进而就会形成一种自觉文化,管理秩序自然就有条理了。

作为管理者,当下级员工越级请命时,不要误认为是一种积极表现就轻易赞许,或表现出一种暧昧的态度,相反,要坚持原则,果断处理越级汇报上来的问题,同时要发挥直接领导的能动性,非常清楚地告诉对方应该如何按制度流程做才会更好地解决问题。如某互联网公司CEO对控制越级管理有自己的体会:“防止越级的第一有效途径就是在公司制度与企业文化建设中明确提出越级管理相关条款,完善公司的管理制度,加强制度的执行力。”就在他提出越级管理制度的几天内,还有老员工前来跟他直接汇报请示,为了避免建立的制度流于形式。每次他都板着脸按章办事,“请”走了几位越级汇报者,不过仍不断有人“触线”。直到有一天,他将一位顶撞直接上级后又来越级打报告的资深销售经理严厉批评一通并降级处理后,这种现象才少了许多。

3 通过在职训练(OJT)代替越级管理

有的上级认为直接下级管理能力较弱,于是就想干脆代替下级来管理算了。这种做法不但愚蠢还很危险,不仅不会有效提升下属的能力,往往还会削弱下属在其部属心目中的威信和地位。面对这种情况,可以通过在职训练来提升下级的管理能力。日本松下电器集团要求每位管理者必须扮演教练的角色,如果遇到下级确实在某些业务管理方面有难度时,你作为管理者,意味着你对他进行实战训练的时机到了。当安排直接下级去开展一项活动时,先由直接下级提出具体的实施方案,然后针对方案内容提出问题点,充分聆听他的意见和建议,并有针对性地指出他分析不到位的地方,由他再去修改调整,经反复几次后,由他现场进行模拟实施,直到通过考评,认为下级能游刃有余地去处理此类事项为止。最后放手由他亲自来实际操作,并且在条件允许的情况下,直接上级要在旁观察,必要时做补充提醒,这样做既不违反管理原则,还能保证下级的能力逐步得到提升。

4 界定好管理职权

组织尽可能扁平化,确保信息通达不越界。某集团公司为了避免组织臃肿、层级过多和管理越级现象,将庞大的组织层级定为五层。在组织设计中,公司根据业务要求,对每个层面每个岗位进行全面科学合理的系统规划,并明确相应的职责、权限,保证岗位间无矛盾、无交叉、无空白,然后再通过培训,确保每个人都对自己的职权范围充分熟悉后,才允许上岗。同时,在整个业务运营推行中,辅以必要的监督检查工作,这种监督打破部门岗位界限,每个人对违背程序或越权现象都有检查、投诉权,确保每个层面、岗位都各司其职,各负其责,互相支持、提醒但又不互相代替,就像一台精密的机械设备一样,各个系统间互相配合又有机运转。

5 加快企业信息化进程

当企业发展壮大之后,为了提高管控效率和可靠性,避免人为因素影响到正常的经营管理活动,就要尽可能地考虑逐步导入、优化企业的信息管理系统,为组织尽快实现扁平化管理、信息通达和避免恣意越级打下基础。比如,公司可以导入办公自动化(OA)或企业资源计划(ERP)软件系统,根据不同的事务,在软件处理系统上的每个结点,设定各个层级岗位的权限,各自处理各自的事情,互不干涉。如果岗位不能按步骤处理完毕任务,程序就不允许继续往下推进落实,更不允许越级处理下级的事务。采用这种方式,一定程度上也能避免越级管理情况的发生。

6 疏通信息沟通渠道

越级管理有时候也是由于沟通不畅互相不了解所致,因此,避免越级管理不能仅靠制度制止的方式,同时还要靠建立畅通的沟通交流机制来化解、疏导,进而消除越级管理现象及其潜在隐患。某跨国公司就建立了三类内部沟通渠道,包括员工到直接上级,员工到越级管理层以及其他渠道。其中员工到越级管理层沟通主要通过越级谈话、与总经理座谈以及员工调查表等方式反馈意见、传递信息,而其他渠道则包括公告栏、内部刊物和申诉制度,既能让员工充分了解公司目标、制度、政策,同时员工的意见也可以通过正式渠道得以表达。有的企业还专门设立了总经理信箱、接待信访日,以及公开总经理投诉电话等方式,把越级管理扼杀于平时的沟通过程中。

值得注意的是,并不是在任何情况下都必须逐级开展管理工作,有些情况就应该排除在外,比如:组织出现火灾或重大生产事故等紧急事件时,为了能顺利处理突发的问题,避免造成重大危机或事件快速恶化,管理者可以进行临时越级指挥管理:或者当公司组织开展大型活动项目,需要大量跨部门人员参与时,也可以打破原来的组织层级,临时统筹安排一个项目主管来统一指挥。但这种越级指挥仅仅体现在这个项目的管理上,在其他正常业务方面仍然要保持逐级指挥的状态,绝对不可以凭借自己一时“位高权重”的优势,有意无意干涉到组织正常的内部管理秩