思维导图:文言文教学的“合理收放”

2012-12-29张东升

中学校园里一度流传着这样一句顺口溜:“一怕文言文,二怕写作文,三怕周树人。”文言文能位列“三怕”之首,究其原因,主要有二:一是学生与文言文的语言环境距离疏远,二是教师未能有效处理文言文教学的“收放问题”。本人认为其中第二点是造成这一现象的直接原因。教师们认为文言字词艰涩难懂,学生不容易理解,因而“一言堂”“满堂灌”,导致教学过程缺乏民主性、开放性和多元性,使得学生对文言文产生厌恶、畏惧、排斥的心理;教师也未能正确处理“文”与“言”的关系,整节课围着解字释词打“持久战”,从而让学生觉得琐碎、单调,直至“敬而远之”。上述两个现象都是教师管得过宽、统得过死、收放失度的具体表现。以下本人将谈谈“合理收放”在教学中的必要性,以及如何利用思维导图实现“教学收放”。

一、合理的“教学收放”在文言文教学中的必要性

文言文教学,要努力体现“合理收放”。所谓“放”,是指在文言文教学中,教师要放手让学生成为学习的主人,从文本预习、过程体验到课堂对话、合作探究直至学生理解和掌握课文中的基本知识和情感线索,整个过程中教师都要创设情境让学生全程参与;所谓“收”,是指在充分放手让学生独立体验、思考、分析与理解文本的前提下,教师对教学目标、内容、方法进行必要的综合、优化与提炼,以提升教学效果。

那么,在文言文教学过程中怎样才能做到“合理收放”?若将教学分解成四大要素,“合理收放”需要解决四大问题对象:从教学主体看,包括教师和学生;从教学内容看,包括语言知识和篇章文化;从教学过程看,包括课前预习和课内探究;从学习方式看,包括自主学习与合作探究。笔者通过实践最终认为,在文言文教学中引入思维导图,可以有效解决这四大“合理收放”难题。

二、思维导图在“教学收放”中的应用策略

1.思维导图在文言文教学中的主要形式

20世纪60年代由英国人托尼·巴赞创造出的思维导图,被誉为“世界大脑先生首创的瑞士军刀般的思维工具”“21世纪全球革命性思维工具、管理工具、学习工具”[1]。它一般以某个主题为中心,运用颜色、线条、图形把所有的相关因素罗列在一个环型平面之内,有组织、分层次地将人们认知知识、解决问题和创新想象的思路、途径以及相关配置合理有序地绘制出来,让人的左、右半脑在思维过程中同时运作,最终将思维痕迹在纸上用图画和线条形成发散性的结构,帮助我们系统全面地分析问题和解决问题。

思维导图在文言文教学中主要体现为两种形式——通用导图和点睛导图,分别适用于课前全面自主预习阶段和课堂优化教学内容阶段。

所谓通用导图,是指在文本预习这一特定范围内普遍使用的思维导图,旨在指示、引领学生全面“触摸”文本,体验个体探究过程,形成初步知识预备和对话资本,呈现“大而全”的特点。

所谓点睛导图,是相对于“大而全”的通用导图而言的,是为解决文本重点、难点或学生集中暴露的问题,就关键处陈列现象,点明实质,使教学内容更为精准、凝炼而构建的思维导图,呈现“小而精”的特点。

苏霍姆林斯基在《劳动·志向·幸福》一文中写到:“教育的任务在于,为每一颗年轻的心都找到一把金钥匙,为每一个青年男女都开辟一个领域。在这个领域里,他们的能力能够被唤醒并得以充分发挥。[2]”叶圣陶先生则在《教学举例》中谈到,文言文应安排预习,“要学生预习,老师就先要费一点儿心,给他们若干提示。提示出得好,学生依着这些提示去预习,大概就能把这篇文章的内容方面形式方面的要点,以及储蓄在里头没有明说出来的东西全摸索出来”[3]。可见,提高“放”的信心与效益的关键在于教师要费心给予学生有效的“金钥匙”和“提示牌”,这样才能唤醒并充分发挥学生的能力,让他们“依着这些提示去预习”和“摸索”,而通用导图和点睛导图无疑就是金钥匙和提示牌。

2.思维导图在文言文教学中的应用策略

(1)借助通用导图预习文本,体现“放”的真谛

经过实践探索,笔者认为,把文言文预习通用导图(如图1,如果为论述类文本,可删除“篇章分析”中的“形象”节点)提供给学生,放手让学生按图索骥,梳理文本,是一种较为有效的策略。

首先,通用导图为学生提供了有效的预习思路和“预习抓手”。以往的文本预习任务往往表现为“请同学们预习某某篇课文”之类比较空洞的话语,至于预习什么、怎样预习等则语焉不详,失之笼统。通用导图则从字词句篇等多方面对预习任务进行定向和细化,可以较好地解决预习目标、内容等问题。

其次,通用导图有效解决了常见的“文”“言”脱节问题。传统的文言文教学要么侧重“言”,把文言文仅仅当作语言材料来处理;要么重“文”而轻“言”,就会出现朱自清先生在《国文教学序》所说的情况:“专重精神或思想一面,忽略了技术训练,使一般学生了解文字和运用文字的能力没有得到适量的发展,也未免失掉了平衡。”

“语文是最重要的交际工具,是人类文化的重要组成部分。工具性与人文性的统一,是语文课程的基本特点。[4]”理想的文言文教学应该“文”“言”并重,“言”“文”并举。教师通过运用通用导图,既可以引导学生掌握古汉语字词句等基本文言知识,实现叶圣陶先生所主张“学文言在领会文言之词义句式及表达方法”的要求,又能通过赏析文章的篇章结构和写作技法等,指向对文本的整体把握和对文学、文化的体味、传承。通过学习“言”,引领学生体会“文”,把握“意”,归纳“旨”,可以充分体现“工具性与人文性的统一”这一语文学科特点。

再次,通用导图有效“中和”了“学”与“导”的矛盾。有了通用导图,学生就可以在这一“指示牌”和“抓手”下有的放矢,结合文本完成任务,解决问题,甚至可以通过导图总结规律,查漏补缺,在构建导图的过程中实现自我体验、自我建构与自我教育的目标。

在教师和通用导图的引领下,经过独立思考和多元解读,学生对文言文本有了全面、初步的体验和了解,为缩小学生与文本之间的距离,调动学生的经验、情感以及形成课堂“对话场”奠定了坚实的基础。在此过程中,教师的“导”与学生的“学”都得以有效体现。

(2)借助点睛导图,体现“收”的精髓

在引导学生利用通用导图全面预习文本的基础上,教师可以在文言文课堂教学中借助点睛导图淋漓尽致地发挥“收”的效用。

首先,点睛导图可以有效聚焦教学问题,优化教学内容。并不是所有的预习任务都需要在课堂上加以展示、点评。在完成预习通用导图的基础上,教师可以通过课前抽查的方式,根据学生集中存在的问题或教学重点构建点睛导图,这样既能发挥通用导图引领学生全面预习文本的作用,又有利于形成师生共同关注的课堂教学任务或样例,实现收缩教学范围,聚焦教学问题和优化教学内容,提升课堂教学质量的目的。

例如,在学习苏轼的《后赤壁赋》时,根据学生预习集中存在的问题,笔者形成了《<后赤壁赋>易混淆虚词》点睛导图(如图2),课堂教学的针对性与时效性有了明显提升。

其次,点睛导图可以有效突破文本重难点问题。俗话说:“眼过千遍不如手过一遍”。作为可视化思维工具,思维导图以一个个图形的方式呈现出顺应大脑发散性思维、容易被大脑记忆理解的自然表达过程,有利于帮助我们系统全面地分析问题、解决问题。同样,点睛导图可以帮助师生集中火力,突出和解决课文重点难点问题。

例如,在学习王维《山中与裴秀才迪书》一文时,为了完成“体味王维所代表的古代文人雅士生活情趣”这一重点问题,笔者要求学生围绕文眼——“然是中有深趣矣”一句中的“深趣”这一关键词,结合文本构建点睛导图。学生呈交上来的作品主要分为两类(如图3、图4),无论是“冬趣、春趣、意趣”还是“光之趣”“声之趣”“色之趣”,都很好地呈现“景气即和畅,故园殊可依”的底蕴和雅适。

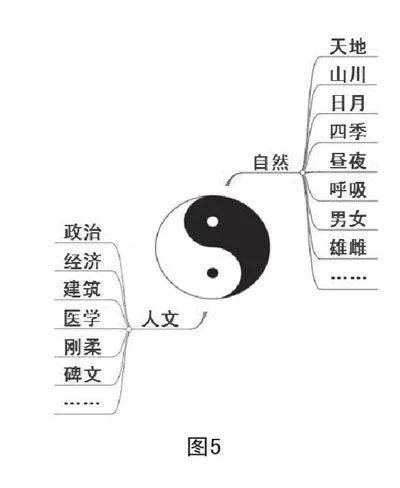

再次,点睛导图可以帮助学生多向梳理,发现规律。吕叔湘先生概括出文言文学习的目的“一是培养阅读文言文的能力,使学生自由阅读历代文jq88hawm5jwKPrX/XCEqnCB7HYGRk+ciLYQEhjw+vRY=献,做学习和研究的工具;二是接受文学遗产;三是了解现代文中的文言成分”。[5]文言文教学经常会涉及历史传承问题、文化问题甚至民族的生存与发展问题,这些往往需要我们超越文本,跨越时空,纵向联系,横向梳理,才有可能发现规律,方便把握。

例如,王安石《游褒禅山记》一文“距其院东五里,所谓华山洞者,以其在华山之阳名之也”句,就牵涉到中国阴阳文化问题。我们就可以借助点睛导图(如图5)予以多向梳理归纳,让学生领略祖国传统文化的博大精深。

此外,在教授《六一居士传》时,教师还可以巧妙地利用数字和点睛导图(如图6)激发兴致,从而成为课堂一大亮点。

三、思维导图应用于文言文教学中应注意的两个问题

究竟是“收”还是“放”?叶圣陶先生在《答张庆晋》一文中给我们指点了“放”的终极目的,“教师当然须教,而尤宜致力于‘导’,导者,多方设法,使学生能逐渐自求得之,卒底于不待教师教授之谓也”。在文言文教学中巧妙地引入思维导图,在有效处理文言文教学收放难题的同时,还能激发学生学习文言文的兴趣,推动其参与教学的广度和深度。然而,思维导图应用于文言文教学时我们仍应关注以下两个问题。

1. 灵活处理教学中的“收”与“放”

预习通用导图原则上要求教师放手给学生自主完成,课堂教学则要体现教师的“收”,收缩教学问题,优化教学内容,然而“收”并不意味着“放”的缺位。教师在积极承担起课堂教学组织者、教学问题聚焦者、教学内容优化者、教学效益提升者等多重角色的同时,仍应充分尊重学生的主体存在,挖掘学生的生活经验和知识储备,把课堂构建成“对话场”,教师、学生和文本三者在此间相互依存,相互影响,相互作用,相得益彰。

2. 正确处理思维导图中的“3A”

思维导图的学习与应用一般要经历“3A”阶段,即“接受”(Accept)、“应用”(Apply)和“适应”(Adapt)阶段[6]。

(1)“接受”阶段

学生必然存在着从接触、学习到逐渐认同思维导图的过程。在此阶段教师要精心选择课例,设计示范导图,帮助学生把大脑中的种种偏见撇在一边,让他们严格按照导图规则,尽量模仿给定的范式,完成规定的任务,让学生初步领略导图的魅力。

(2)“应用”阶段

在学生已经基本掌握思维导图规则后,教师可以放手让学生利用通用导图完成预习任务,构建点睛导图实现自我总结,自我提升。

(3)“适应”阶段

让学生在前期不断发展自己思维导图技能的基础上,根据文本学习目标和个人实际需要,灵活处理通用导图和构建具有个性特色的点睛导图。

上述的“3A”阶段分别对应思维导图应用的三个阶段,顺序体现从“收”到“放”的递进过程。 “教是为了不教”,初始的“收”是为了之后更好的“放”。

参考文献:

[1]托尼·巴赞.思维导图[M].北京:作家出版社,2000.

[2]蔡汀,王义高等.苏霍姆林斯基选集[M].北京:教育科学出版社,2001.

[3]叶圣陶.叶圣陶教育文集[M].北京:人民教育出版社,2007.

[4]课程标准研制组.普通高中语文课程标准(实验)解读[M].武汉:湖北教育出版社.2004.

[5]吕叔湘,陈大庆,吕桂申.吕叔湘论语文教育[M].郑州:河南教育出版社,1995.

[6]赵国庆.概念图、思维导图教学应用若干重要问题的探讨[J].电化教育研究,2012(5).

(作者单位:广东省佛山市顺德区勒流中学)

(责任编辑:万驰)</