城市化进程中媒体涉农法制传播的社会责任

2012-12-28王平

王平

法制往往适应利益调节的需要而产生,人们对法制的需求也往往源于利益的要求,并随着利益要求的变化而变化。随着农村经济社会的转型和城市化进程的推进,由于土地征用、拆迁补偿、失地农民社会保障、农民工工资拖欠、农村环境污染、基层干部腐败等引发的农村各种利益冲突或矛盾日益增多,农民的权益维护意识和法制需求等也日渐迫切。因而,加强城市化进程中农村利益协调机制和涉农法制传播显得极为必要。

在现有体制下,各级政府和大众传媒是保障涉农法制信息有效传达的主要责任主体。一般情况下,当前涉农法制信息传播主要有两种途径:一种是政府组织的法制宣传教育,从“一五”普法到“六五”普法,彰显政府普法传播的持续深入开展的决心和历程;从这一层面看,政府是国家法制信息的实质传播者和普法决策者,各级政府普法宣传部门是国家法制信息传播的具体实施者。另一种主要是政府委托大众传媒这一专业信息机构来完成法制宣传教育任务。在我国法制现代化建设和全民普法教育的进程中,大众传媒的作用一直受到高度重视。从1985年至今,中共中央和国务院先后通过的六个“普法五年规划”中,都明确提出,要重视大众传媒的作用,充分发挥大众传媒在法制宣传教育中的功能和优势。在这一层面上大众传媒不仅是国家法制信息的专业传播机构,也是法制宣传教育的具体实施者和操作者。

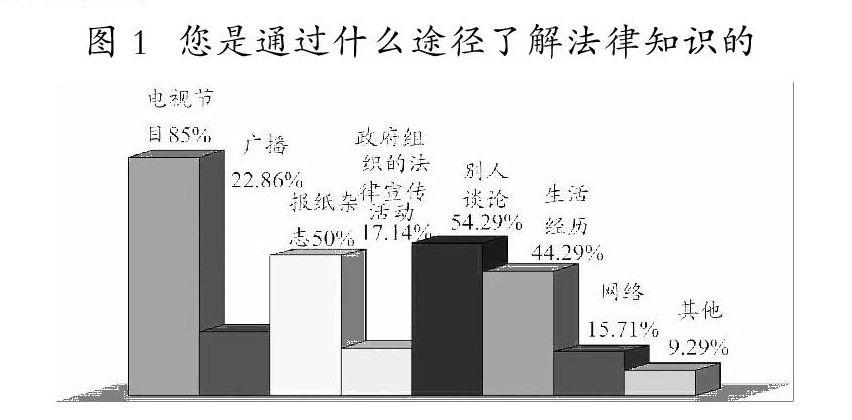

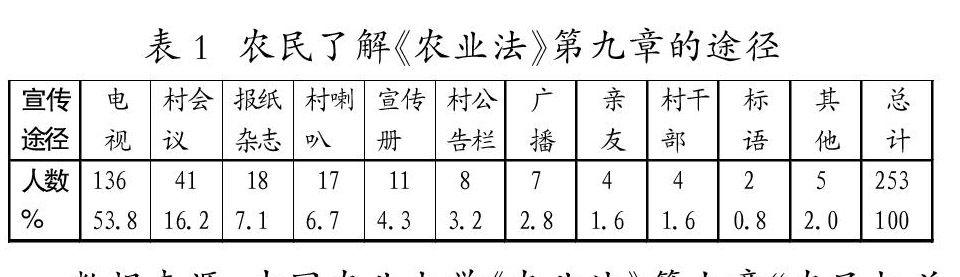

随着信息传播技术的飞速发展,农村经济文化条件的日益改善和普法教育形势的变化,大众传媒越来越成为涉农法制信息传播的主渠道。学界诸多实证调查显示,在农村拥有广泛受众的大众传媒尤其是电视对农民接受法律知识日益起到主导作用,①而通过政府组织的法律宣传活动获得法律知识的农民较少(见图1)。学界有关农民法规政策了解情况的问卷调查表明,就整个传播渠道看,农民了解现行法规政策的主要渠道不外有三:一是电视传媒,二是报纸杂志,三是专项宣传材料以及干部直接传达。在调查开列的24种法律法规中,不同法律法规的主要传播渠道有些差异,但是电视传媒均排在前三位,其中有15种法律法规在农民中传播的最主要渠道是电视。②2005年中国农业大学“《农业法》第九章‘农民权益保护实施情况”调研组调查统计的结果显示,农民了解《农业法》第九章的途径有2/3是通过公共媒体包括电视、广播和报纸杂志,其中电视占据主要的份额53.8%(见表1)。{3}可见,电视等传媒在当前农村法制信息传播或农村普法进程中地位与作用的重要性。

图1您是通过什么途径了解法律知识的

数据来源:陶爱萍《构建和谐农村视域中的农民法治教育——徐州农民法治意识调查的启示》

随着我国六个五年普法工作的相继开展和民主法治建设进程的推进,我国传媒法制信息传播获得了空前发展与兴盛的机遇和条件。法制专业报刊或专版专栏迅速增长,广电传媒纷纷增设专业法制栏目及频道,互联网上法律网站的队伍正不断地壮大,法制手机报、动漫等新媒体也初具规模,日益发挥其独特优势。可以说,现代传媒在我国法制建设和普法进程中的地位越来越高,越来越受到党、政府及社会各界的关注。④然而,由于市场经济条件下媒体对经济利益的单纯追逐,长期城乡二元结构模式的积弊,涉农法制传播者社会责任感的不足以及消费主义思潮的负面影响等因素的存在,大众传媒在涉农法制传播方面尚存在诸多缺失与不足。主要体现在以下几个方面:

一、贴近农村实际的涉农法制选题总量整体不足。近几年来,电视、报纸等媒体涉农法制报道或节目的选题数量有所攀升,但深入考察会发现,真正贴近农村的法制选题并不多。也就是说,大多数媒体涉农法制传播内容仅仅是“涉农”而已,真正反映农村法制建设问题,或贴近农民生活、体现农村社会特点的“对农”法制报道或节目较少。大多数选题虽然内容涉及农村或农民,但从议题的整体上看属于城乡共性选题。有相当多的涉农法制报道或节目是人物来自农村,事件发生在城市,或事件发生在农村,但案情本身与农村法制实际或农民现实生活相距较远,即缺乏一定的典型性或代表性。

二、涉农法制传播内容结构失衡,农村刑事题材比重偏大。目前媒体涉农法制报道或节目大多集中在刑事案件选题或故事性、可视性比较强的民事纠纷案例(如婚恋家庭、子女教育、遗产继承等),其中尤以农村刑事案件报道或节目居多,内容涉及敲诈勒索、强奸猥亵、投毒贩毒、偷盗抢劫、拐卖绑架、杀人行凶、破坏公共设施、行骗等各类罪案,而对于行政法、商法、合同法、农业法、村民委员会组织法等领域的宣传报道较为缺乏。尤其是忽视或回避转型期农村社会的矛盾冲突,对农民群众关心的热点、难点问题,如土地征用、房屋拆迁、失地农民后继就业、环境保护和农村社会保障等问题关注不够,涉农法制舆论监督与引导不足、不力。

三、多官方、警方立场及专家话语,农民主体地位体现不足。目前大多数媒体涉农法制报道或节目要么是传者本位的农村法制资讯的播报,要么是立足官方、警方及专家立场的涉农法制故事的单向讲述或评论,无论是农村选题,还是城乡共性选题,大都缺乏农村受众的互动与参与。从总体上看,农民的主体地位没有被足够体现,基本上是以“被俯视”“被同情”“被批评”或“被教育”的视角被展现,作为接受主体的农民成为没有评说、没有反馈的“失语者”“无语者”。法律知识有其内在的特点,即它是和法律主体的参与、实践融为一体的知识和精神,有一般知识所没有的内在结构。这种结构的突出特点是“论辩性”,无论是立法、司法,还是普法,“都必须在论辩的过程中进行”。⑤从这一意义上看,以传者为本位的、自上而下的、单向的涉农法制传播方式,在较大程度上不适用,甚至违背了法制传播的内在特点和要求,不利于涉农法制信息的传播致效。

四、侧重故事性和趣味性,法理性开掘不够。法理性是媒体涉农法制传播的灵魂和本质属性,它要求涉农法制报道或节目应具备一定的法律含量,这在较大程度上决定着涉农法制传播的效力。然而,当前电视、报纸等媒体涉农法制报道或节目对故事性、趣味性和轰动效应的过分追求,往往导致涉农法制传播内容“法理性”的淡化或缺失。主要表现在以下几个方面:重刑事、轻民事、避行政、重犯罪、轻违法的倾向,对涉农案件的介绍、渲染过多,对案情涉及的深层次问题分析较少;往往用某些法律条文去套具体的案例,宣传报道流于简单肤浅;过于关注涉农案件中所反映的伦理道德、奇闻轶事的轰动效应,缺乏法理视角的解读;在农村新法宣传上,常常流于条文播报,对新法出台的背景、原因以及如何落实等问题关注不够。

由于大众传媒是农村法制传播的主渠道,上述涉农法制报道或节目内容方面的缺失与不足,必然会导致媒体涉农法制信息传递、涉农法制宣传教育尤其是涉农法制舆论监督等功能发挥的不足,从而进一步影响到城市化进程中农民群体的利益表达和权益维护,以及普法进程中农民现代法律意识的培育和农村法治的进步。

当前中国农村经济社会正在从传统社会向现代社会转型,政治结构、经济结构和社会结构及利益格局正发生巨大的变化,不仅会使原来的各种社会矛盾不断积聚并得以充分暴露,同时也滋生着新的矛盾与冲突。在这样的背景下,农村各种利益纠纷或涉法涉诉问题将会愈发凸显或增多,农民的法制信息、法制舆论监督以及法制宣传教育等方面的需求也将日渐迫切,因而媒体涉农法制传播的社会责任与多元化功能也愈发重要并亟待加强。

[本文为2012年度国家社科基金项目《媒体法制传播与农民话语权保障研究》(项目编号:12BXW018)和江苏省2011年度高校哲学社会科学研究基金资助项目《我国电视涉农法制报道现状与发展研究》(项目编号: 2011SJB860004)的阶段性成果]

(作者单位:江苏师范大学)

注释:

①③李小云,左 停主编:《中国农民权益保护研究——〈农业法〉第九章“农民权益保护”实施情况调查》,北京,社会科学出版社,2007年版,第7-8页。

②史清华,陈 凯:《现阶段农民法律素质与法律意识分析——对山西省农民政策法规了解情况的问卷调查》,《中国农村观察》,2002(2)。

④《新时期以来法制新闻报道的历史考察与功能反思》,《新闻知识》,2009(5)。

⑤宋 晓:《普法的悖论》,《法制与社会发展》,2009(2)。