走出化学课堂 体验真实生活——记一次课外实践性调查作业

2012-12-28薛磊

薛 磊

(1 苏州大学材料与化学化工学部 江苏 苏州 215000; 2 苏州立达中学校 江苏 苏州 215007)

实用主义学者杜威指出:“教育即生活”, 我国教育家陶行知宣称:“生活即教育”[1]。现阶段的化学课程要求化学教学走向生活,使学生对化学在现代科技文明所扮演的角色有正确认知,不畏惧化学,不排斥化学,增进学生对化学的正确认知。 而如何使化学教育能更好地为人类的生存和发展服务,使化学教学内容更贴近学生的实际和需要,值得关注和研究。

笔者选取了沪教版化学课本的《化学与社会发展》主题进行了一次尝试。 一方面在教材安排上,本章是义务教育阶段化学课程的最后一章, 主要涉及材料、能源、健康、环境等与人类生产、生活紧密结合的内容。 按《化学课程标准》建议,“在教学中,要注意用具体的真实事件引导学生体会化学科学与社会发展的关系,认识学习化学的重要性”;而在另一方面,通过系统学习,学生也已经有了一定的化学基础知识和基本技能,对科学探究的方式方法有了一定的了解。 教师也就能够通过在实践活动中,让学生体验科学探究,在实际调查分析活动中掌握知识与技能, 从而逐步树立正确的科学观与价值观。

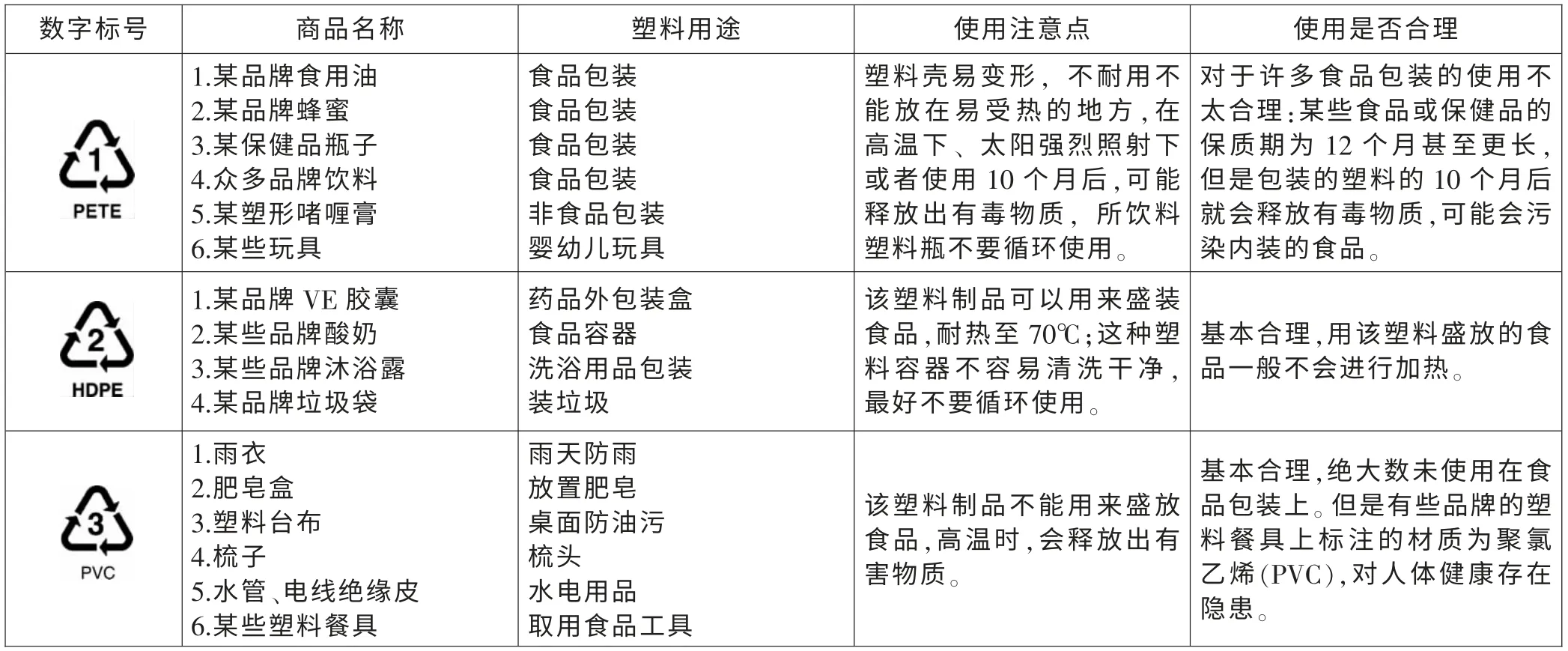

因此,在进行“合成材料”的教学中,笔者着重介绍了一些塑料的成分与用途,“聚乙烯 (PE)、 聚氯乙烯(PVC)、聚苯乙烯(PE)、有机玻璃(PMMA)和电木塑料都是常见的塑料[2]”。然而,在实际生活中的塑料远不止如此, 特别是当今社会对食品安全的关注与重视程度也日益增强, 不少食品包装及其他塑料制品上都标注了类似循环标志,并加以数字来区分制作材质。 于是,笔者介绍了塑料制品上数字含义之后, 布置了一项课外实践调查作业,要求学生进入超市观察和研究一下:哪些商品(特别是食品包装)使用的是塑料? 该商品有何用途?塑料上是否标有数字符号? 你认为该商品的塑料使用是否规范? ……旨在于让学生突破课本内容的限制,深入实践生活,从而促使学生更加全面、更加准确、更加客观地认识和了解塑料,增强学生对社会生活的关注。

利用一个双休日的课余时间, 全班38 位同学中有30 位同学完成了调查内容, 并递交了相应的调查作业,完成的数量和质量都让人感到惊喜。 调查结果统计如下表1 所示:

表1 学生作业《塑料制品使用情况调查》统计汇总

⋆注:学生的调查作业中,标明了具体商品的品牌,本文的统计表中均隐去具体商品名。

学生们通过此次调查发现,生活中大部分的塑料制品使用还算合理, 其中广泛应用的塑料材质是(PP,聚丙烯)。 除此之外,还发现了其他问题:

①很多塑料制品,甚至一些食品的塑料包装上并没有标明材质种类,而塑料的玩具基本没有标明材质;

②有些塑料制品虽然表面标明“聚乙烯”制成,但是通过简单实验发现其中可能含有其他材质;

④对于某些聚乙烯材质的商品, 只在包装上标明“聚乙烯”或,却没有详细标出(HDPE,高密度聚乙烯)或(LDPE,低密度聚乙烯),容易对消费者使用过程中产生误导;

⑤同样用途的商品,不同商家使用塑料的材质可能不同。 如: 国外某品牌的方便面容器使用的是(PP,聚丙烯)材质,而国内某品牌的方便面采用(PS,聚苯乙烯)制作容器;同样是一次性水杯,大多数为(PP,聚丙烯),但少数品牌使用的是(PETE,聚对苯二甲酸乙二醇酯)或(OTHER,其他树脂);

如此的惊人成果,不禁让人感叹“现在的学生真的了不得”。 通过对此次实践性作业的批阅,也让我感受到了学生参与的热情,犀利的眼光,执着的态度,同时也让教师自身感到了压力,意识到学生的求知欲能够促进教师的教学素材的积累、知识结构的调整以及教学理念的改变,意识到实践性作业的重要意义。

一、激发学生对化学学习的兴趣

学生完成作业是学习活动的一种形式,而有效的学习活动不应该单纯依赖模仿和被动地记忆,而是一个自主学习的过程,这样才能促使学生对课本知识内容真正的理解与掌握。 实践性作业“既调节学生的学习生活,又激发学生的参与意识、应用意识和自主能力,让学生在情趣盎然的社会生活实践中学习, 指导学生学会学习,培养学生创造性思维和创新能力,激发学生的成就感和责任感,使他们在愉悦的环境中学到知识,接受教育。”[3]

在实践活动中,学生们切身感受到塑料制品在生活中广泛应用。许多同学的调查作业中都提到“化学就在我们身边”,“化学能让我们更加合理、科学的使用塑料”……也有学生发现:“虽然有很多种类的塑料都能用来包装食品,但是大多数的塑料不能循环使用,不宜加热。 然而,现实生活中却普遍存在多种塑料瓶循环使用,或者加热,我们以前也从未注意过,如果我们处处留心,生活中处处有化学”。这些积极的想法与观点,不就是新课程所要倡导的理念吗?它也激发了学生对化学学习的兴趣。

二、促进学生对交流合作的认识

做调查,是进行实践研究的一种常用方式。 实践性的调查作业,有时依靠个人的头脑思维是无法顺利完成的,必须学会与人交流,寻求合作等社会交往方式来完成。 在实践活动中进行调查,不仅能让学生学会融入社会,真正体验生活,还能学会与同伴合理分工协作,学会与他人顺畅进行交谈,获得更宽广的知识。

面对那些相对陌生的环境与人,有些学生相对内向的性格就受到了挑战,为了相互帮助,相互鼓劲,这些孩子就自发组合在一起结伴前往超市进行调查。 在进行此次调查活动中,多位学生的“异常举动”引起了超市工作人员的疑心,误解为“商品质量调查”,但是在学生的积极解释后,还是得到了许多好心人支持与帮助,获得了更为全面的调查商品对象,从而顺利完成了实践作业。

回到课堂后,教室里更是有了激烈而又丰富的交流活动。 学生们积极地展示了自己的调查结果,甚至还配有充足的文字图片举证,同时,对于某些问题也提出了自己的疑惑。 课堂讨论的问题已不局限于课本教材内容了,通过合作、交流、讨论,学生的知识面、科学观、价值观都得到了不同程度的提升。

三、加深学生对科学探究的体验

在《义务教育化学课程标准(2011 年版)》中明确提出,义务教育阶段的化学教育要“引导学生体验科学探究的过程, 启迪学生的科学思维, 培养学生的实践能力”,“理解科学的本质,提高学生的科学素养”。

在调查了众多塑料制品, 及其查阅了大量资料之后,不免会有学生对某些感兴趣的问题产生关注。 比如,在本次调查中,某一学生发现超市中很多品牌的垃圾袋上都标注了“聚乙烯”,他就产生疑问了:聚乙烯常用于食品包装,那么垃圾袋有必要用聚乙烯吗? 这种标注“聚乙烯”的垃圾袋会是“名符其实”吗? 通过化学课堂学习,学生已了解到粗略区分出聚乙烯可以使用灼烧后闻气味的方法。 于是,他便将某一品牌的垃圾袋取样进行了灼烧实验,观察发现燃烧后却有一股刺激性气味,该现象很明显说明这种垃圾袋并非由聚乙烯制成的。

还有学生在熟食摊位上取了一个包装素肉的包装盒,虽然上面没有标明使用材质,但是灼烧后却也有一股异味,于是便对此塑料制品使用的合理性提出了异议。

这种开放性、体验性的学习方式,在传统的作业形式中是很难体现出来的,而通过这些亲身体验的科学探究活动,更是激发了学生学习化学的兴趣,增进了对科学的情感,加强了对科学研究基本能力的锻炼。

四、敦促教师对学习评价的转变

在初中化学阶段,教师要努力“为每一个学生的发展提供多样化的学习评价方式,既要考核学生掌握知识、技能的程度,又要注重评价学生的科学探究能力和实践能力,还要重视考查学生在情感、态度、价值观方面的发展”[4]。

在传统教学评价方面,教师一般只停留在考试成绩方面。 这种评价方式,教师在无形之间就会按照成绩的好坏将学生分为三六九等, 这种片面的评价是不科学的,对学生也是不公平的。 教师布置一定数量的实践性作业, 能够从另一个角度对学生的实验与探究能力、交流与合作能力、观察与思考能力等方面的考查,以及对情感及其价值观发展的促进。

通过对本次实践性作业批阅中发现,调查活动进行得最为认真深入、结果分析与思考最为富有见地、完成质量最为令人满意的并非是那些平时卷面成绩非常优秀的学生,而这些平时默默无闻的孩子,正是依靠这次机会让老师对他们引起了重视,展示了能力,获得了赞赏,同时也让教师转变了原有的评价方式,从另一个角度去了解学生。

实践性作业, 使学生学习的已不再限于课本知识,它能引导学生跃出小课堂走向大社会,给予了学生更广阔的学习空间;更重要的是学习到如何在真实的问题情境中观察、分析、合作、交流,创新、实践等,综合科学素养也得到了培养与锻炼,也能让教师在更广泛的层面上对学生进行综合性的评价,帮助学生多元化的发展。

[1] 廖丽芳.教师设计好作业指南[M].长春:东北师范大学出版社,2010:46

[2] 中学化学国家课程标准研制组.九年级化学(下册)[M].上海:上海教育出版社,2006:237

[3] 廖丽芳.教师设计好作业指南[M].长春:东北师范大学出版社,2010:46

[4] 中华人民共和国教育部.义务教育化学课程标准[S].北京:北京师范大学出版社,2012:3